关于高校官方微信公众平台的传播效果研究

2020-10-21高雅葛紫君

高雅 葛紫君

摘要:随着移动互联网时代的来临,以微信为代表的社交平台成为众高校塑造形象,提高声誉的重要媒介。本研究以江南大学为例,通过对其官方微信公众平台2019年9月至12月的传播内容、传播形式以及受众反馈等方面进行综合分析,探讨江南大学微信公众号的传播效果,并针对其存在的不足提出相应的对策。

关键词:高校;官方微信公众平台;传播效果

一、前言

(一)研究背景

“截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,互联网普及率达61.2%,手机网民规模达8.47亿,网民使用手机上网的比例达99.1%。”[1]《2018微信数据报告》显示,2018年,微信每月活跃用户已达10.825亿。[2]微信公众平台凭借其受众广、可互动、个性化等特点,日益受到高校的青睐,成为其打造形象、吸引生源的重要平台。作为一种新的媒体形式,官方微信公众平台具有满足学生信息需求、促进师生沟通交流、传播校园文化等作用,能更好地树立学校的品牌形象、提高学校的知名度和美誉度[3]。目前对高校微信公众平台的研究多集中在运营策略、用户使用行为、平台建设和内容设置等方面,内容涉及较全面,但关于其传播效果研究有所欠缺。为此,本研究试以江南大学为例,探讨微信公众号的传播效果。

(二)研究对象

1.江南大学微信公众平台

(1)传播内容

通过统计江南大学微信公众号2019年9月至12月推送的内容类别和原创篇目比例,分析其分布特征与创新程度。

(2)传播形式

从推送外部形式,推送更新时间和频率两方面进行分析。

2.江南大学微信公众平台用户

问卷调查的对象为江南大学在校生、校友、学生家长及教师。共回收有效问卷521份。本科一、二、三年级分别收回197、173、112份,本科四年级收回13份,研究生收回23份,博士后收回3份;未满20岁的占68.71%,21~30岁占29.17%;其中江南大学在读生回收455份,4份来自留学生;学生家长、教师和校友等共回收66份,有44份来自其他高校在读学生。

(三)研究方法

1.问卷调查法

搜集材料,制定并发放问卷,在综合考虑专业、年级、性别、兴趣等因素的基础上,展开广泛调查。

2.访谈走访法

对校友、老师进行走访,深入了解用户体验;采访校园记者、微信公众平台运营负责人及校媒组织把关人,对运营层进行深入了解。

3.文献结合法:查阅高校官微在形式解读、内容研究、运营模式及传播效果等方面的文献资料。

4.对比分析法

比较不同受众群体对推送内容、传播形式的需求及满足状况之间的差异;将江南大学与不同层次高校的官方微信公众号进行对比研究,分析不同层次高校公众号各自的优势与不足。

二、传播效果分析

(一)传播内容分析

1.新闻类、学术类等实用信息最受关注

江南大学微信公众号的推送内容包括高校新闻(包涵获奖信息、科研成果、重要会议、各类公示以及领导视察的内容等)、思政教育、以及校史校况、校园生活、校园人物、开学毕业季、江南美景、学生创意等多方内容。

依据“浏览量”和“点赞数”统计,2019.9.25-2019.11.25两个月的参数排名中,新闻类推送荣登榜首,其实是校庆专栏,再次是学校专栏类。紧随其后的是学校典型人物报道类,之后才是富含趣味性的校园生活内容。

2.内容比形式更具吸引力

从11.12-12.12实时文章的点赞增长量来看,推送点赞量明显呈阶梯状分布,可见影响点赞增量的主要因素是推送内容而非发布时间。与此同时,与受众产生直接互动和激起共情的文章(如《为江大打卡!》《送票100张!经典音乐曲目赏析在江南》等)浏览量与新闻学术类相近,且点赞量呈增长趋势。

3.内容正统,趋于同质化

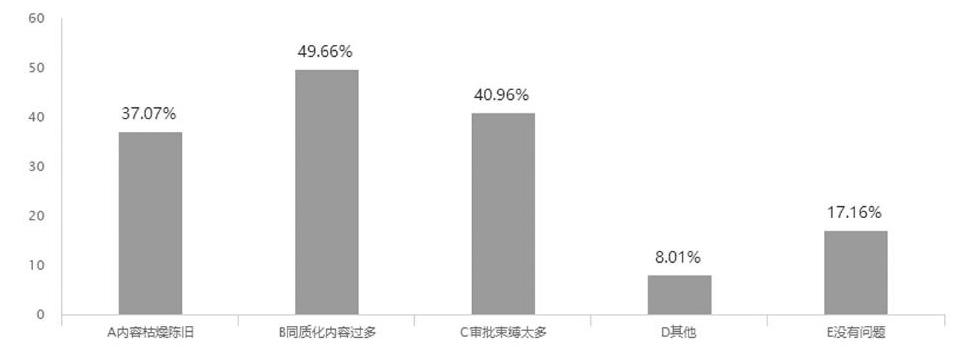

统计数据显示,现今公众号的主要问题是内容正统,单一,脱离学生兴趣,且同质化内容教多,缺乏创新性。有少部分用户认为公众号并不存在问题,而持此看法的用户主要是家长和新生。可见江南大学官方微信公众平台在家长和新生心目中具有良好形象,在提升学校美誉度方面具有一定成效,但由于自身官方身份限制,难以获得同学们的长期认可。

(二)传播形式分析

1.推送形式丰富

据清博大数据与西瓜数据统计,江南大学官方微信公众平台主要以文字、图片、音频、视频等呈现形式。其中纯文字没有出现,90%文章含有文字和图片,图片又包括静态摄影、动态摄影、数据图表等表现形式,10%为文字、视频相结合。还运用了HTLM5网页技术。近期(2019/10/24后)图片为主和视频独奏的推送形式频频出现,留言数量较传统形式有明显增长。

2.推送更新时间随机,更新频率适中

江南大学微信公众号推送更新频率为每天一篇,浏览量与点赞数集中在开学、校庆、毕业季、学校著名景观开放日、全国两会、四季交替季等特殊时段,寒暑假期间关注较少。

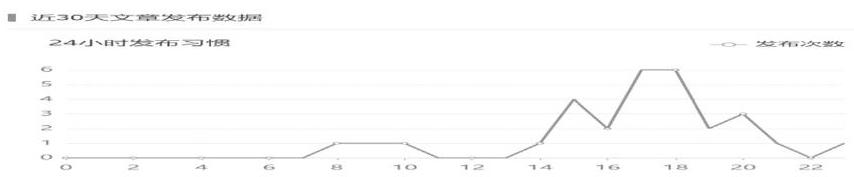

据“清博指数”数据对2019/10/1-2019/10/30期间的文章发布时间进行统计,推送发布时间并不固定,且主要集中在夜间。其中16:00-18:00为发文高峰期,平均發文时段在20:00-21:00。如下图:

利用“西瓜数据”对2019.11.12-2019.12.12期间的三十篇推送进行时间监测与投前分析,将24h划分为8个时段,监测其在发布后24小时内的定向阅读。发现于18:00-20:00发出的文章阅读量更高。

从受众层来看,大多数用户的使用频率在一周或更长时间一次。29.29%的用户每2-3天一次,每天一次的人数在17.16%,可见,每天更新的频率较为适合,既能满足“追号”者的期待,也能为间隔时间较长的关注者提供更多信息。

3.互动性缺乏

江大微信公众平台对评论、投票、调查等互动功能使用较少,且大多评论有“评”无“回”。2019.10.20《手绘江南》采用问卷星进行投票,2019.9.24的《@微信官方要国旗》运用腾讯网“跟风”庆国庆,除此之外再无受众主动参与机会。互动功能的投入在一定程度上能扩大影响力,但篇数不多且互动性弱。对9/24-10/24的推送进行分析,留言总量达403条,留言回复量38条,仅占9.4%,大部分情况下平台均不回复。

分析点赞量与浏览量前五位推送的互动情况可知,运营方在与用户的互动性上并不积极,很多留言评论都石沉大海。

(三)运营模式分析

1.规范化化运营

江南大学官方微信公众平台实行三级审核制度,由撰稿人自己审核后交给负责部长审核,最后由老师审核,每篇推送从内容到形式都实现重重把关。

2.团队提升资源丰富

江南大学官方微信公众平台在寒暑假组织对运营团队的培训。培训人员来源包括当地职业媒体、《中国教育报》、《中国青年报》等,形式不限于培训和沙龙讲座。

3.内部运营,投稿不畅。

江南大学官方微信平台实行内部运营机制,一般不接受外部稿件,普通学生难于参与到内容题材的选取和撰写工作,群众的参与度较低。

三、对策

(一)准确定位发布内容

在选题与策划上要尽可能保证内容的准确性、丰富性、趣味性,重要性和接近性。使之更加贴近学生校园生活与情感诉求。在不失高校风范的基础上可适当追求内容选取和语言运用上新颖活泼。不可一味拉拢社会时事热点,要放低姿态,从校园生活和校园特色出发,将高校生活与社会生活相结合,从学生的学习、生活和发展需求切入,对传统新闻材料进行创新型报道。与此同时,可增加除传统功能之外的学习管理规划、课程安排、能力提升和就业指导等创新性、服务性内容,为学生成长提供更加直接且切合实际的信息。也可多多关注、学习和借鉴其他优质高校官方微信公众平台的内容选取、形式设计以及运作模式,在对比中逐渐完善自身经营体系。

(二)创新推广发布形式

改变单一色块与布局设计,在美观大方的基础上采用贴合推送内容的排版模式,使内容与形式相符合,打造个性化图文设计。与此同时着手开发学校自身的官方微信小程序或短视频平台,创新运营形式,用更接地气的方式提升传播效果。此外,好的搭配会强化标题亮点,提高点击率,加强吸引力,为传播效果锦上添花。[4]公众平台可利用新颖吸睛的标题和配图获得更多关注。

(三)提升受众的参与感

运营方应及时关注用户评论信息,对用户评价做出及时反馈,以增加受众的参与度、认可度及关注度。可借用校园吉祥物或卡通人物的形象或语气对用户评论进行及时回复,用“萌”点征服受众。

与此同时,校方可以开放投稿门户,增加受众参与度。开通受众层投稿渠道,让更多关注校园生活的受众转化为文案编辑和素材整理的参与者。一方面可以扩充内容来源,另一方面可增加受众参与度,提升平台真实感与存在感。

(四)改革运营管理机制

简化审批机制,提升运营效率。可直接组建专门的责任板块,实现专业化,标准化,规范化操作。以责任老师为首的审批团队负责素材筛选和文案审批,由编辑团队负责撰文,美工团队负责排版插图。各部门职责分明,不相互交叉,实现流水线生产。

(五)加强新媒体团队建设

加强创作团队建设,完善运营学生选拔与培训机制。可提前公布招新时间,加大宣传力度,扩大招新规模。加强编辑方内部培训力度与专业程度,在规范内部培训的同时走“请进来”路线,邀请一些知名媒体人士前来培训授课。同时加强实战能力培养,为编辑主力提供暑期实习机会,使之在实践中提升创新能力与专业程度。

参考文献:

[1]中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2019-08-30)[2020-03-16]http://www.cac.gov.cn/2019-08/30/c_1124938750.htm.

[2]深圳市腾讯计算机系统有限公司.2018微信数据报告[EB/OL].(2019-01-09)[2019-02-25].https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/getopendays.

[3]鄭立坤,靳雅斐,宗亚敏,惠凯雯.地方高校官方微信公众平台运营实证研究——以信阳师范学院官方微信公众平台为例[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2019,39(06):48-52.

[4]蔡莎莎,王雅楠.高校微信平台“开学季”传播策略的实证研究——基于福建省5所本科高校微信公众平台的分析[J].厦门理工学院学报,2019,27(04):21-27.