攻占世界的御宅族文化究竟是什么?

2020-10-21伊恩·布鲁玛

【美】伊恩·布鲁玛

“大家”阅读

互联网时代,读者并不缺乏信息,但一些真正具有传播价值的内容,却往往淹没于信息洪流之中。力求将最有价值的信息,最有锐度、温度、深度和多维度的思考与表达,最值得阅读的网络优质原创内容,快速呈现给读者,是 《世界文化》的初衷。【“大家”阅读】每期将甄选优秀公众号上所汇聚的中文圈知名学者、专栏作家的最新文章,与读者分享“大家”眼中的“世界文化”。

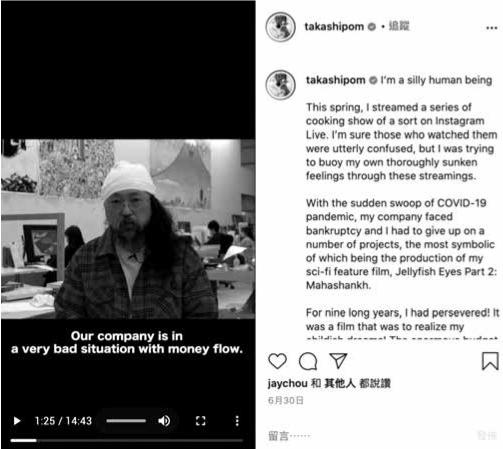

2020年7月,红遍全球的日本艺术家村上隆在社交媒体Instagram上发布的一条视频在艺术、时尚与潮流圈引起了火热讨论。视频里,村上隆讲述了自己的心碎故事——因投资过多以及疫情影响,他的画廊兼公司正面临破产的危机,所以他不得不停止一些项目,包括坚持了9年的科幻电影 《水木之眼2》。

村上隆的作品大多像他最具代表性的太阳花一样,色彩明丽、形象扁平,既可爱又诡异,融合了卡通、极端暴力和情色元素。他曾经提出“超扁平”宣言,“将来的社会、风俗、艺术、文化,都会像日本一样,变得极度扁平……今天,日本电玩和卡通动画最能表现这种特质,而这些在世界文化中具有最强大的力量”。“超扁平”有多重含义,不仅指日本绘画、卡通漫画的特性(相对于西方透视法来说,日本绘画偏于扁平),而且是对日本社会的一种形容。

“二战”后,日本经历泡沫经济、“失去的十年”,战争的阴影悬在头上挥之不去,眼前满是收入减少、失业与犯罪率激增的现实。年轻人背弃无望的现实生活,投入漫画、游戏、小说构筑的虚拟世界,在其中寻求安慰,主动远离政治生活。御宅族文化随之兴起。“扁平”既是年轻人的一种状态,也是御宅族文化在整个日本社会文化中的位置——边缘、被压制。

御宅族、二次元文化在传入中国之初,也经历了一段边缘时期,但现在俨然成了大众文化不可分割的一部分。B站跨年晚会的巨大成功,游戏“动物森友会”频上热搜,《彩虹节拍》这种御宅族歌曲被《乘风破浪的姐姐》节目组选入……无数的事实都表明,御宅族文化不再归属于亚文化,已成为主流。

在这样的语境下,回看御宅族文化在日本的起源显然十分必要。从闹街浅草、川端康成的《浅草红团》,到村上隆的“小男孩”(有意以原子弹命名)展览,再到网络构建的虚拟世界,日本研究专家、《纽约书评》主编伊恩·布鲁玛颇具脉络地阐释了御宅族文化与日本传统文化的渊源,村上隆的艺术对日本文化的特殊意义,以及年轻人为何用这种方式对抗外部世界,御宅族文化的未来等多个问题。

浅草,忧愁不过夜

浅草向来风光。这个位于东京东区、倚着隅田川的地区,是川端康成在1920年代晚期所写的小说《浅草红团》的场景。从17世纪晚期开始,位于浅草之北、街道宛如迷宫的吉原,就是官方特许的风化区,这里的居民从红牌花魁到廉价妓女都有,城民及武士都是她們的主顾。到了江户时代,浅草真正成了享乐的天堂。据说1910年代是浅草最狂野的岁月。日俄战争刚结束,俄国女孩儿伴着吉卜赛音乐跳舞演戏,称为“歌剧”,为大多数剧院所在的第六区增添了异国风情。有些歌剧院则是来真的,豪华的帝国剧场从伦敦找来了意大利人罗西演出歌剧,但罗西却找不到足够的歌者。他所制作的《魔笛》,歌手得一人分饰帕米娜和夜后;当两个角色同时都在台上时,还得用替身上场。日本最早的电影院以及东京第一个“摩天大楼”凌云阁(又称“浅草十二阶”),都在浅草。很快地,配上优秀辩士(旁白)的默片变得比餐厅秀和戏院还受欢迎,卓别林、道格拉斯·范朋克、克拉拉·鲍成了浅草的明星。

不分大小,娱乐地区通常都有种稍纵即逝的特质,就像浅草有一种及时行乐的氛围,这或许也是它的魅力所在。不过20世纪的浅草的确是在边缘求生存,整个区域被彻底摧毁两次:一次是1923年的关东大地震,地震发生时大家正在做午饭,这里大部分是木造建筑,整个区域很快成为一片火海;另一次则是1945年春,美国 B-29 轰炸机炸毁了东京的大部分,整个浅草化为废墟,数夜之间有六七万人死亡。

1923年地震过后,这个有名的公园成了烧焦的废墟,“浅草十二阶”看起来像是腐败的树桩,歌剧宫殿只剩一堆瓦砾,只有浅草寺安然无恙。寺内有一尊名歌舞伎的雕像,有些人认为是雕像的英姿抵挡了来势汹汹的火舌。不过正如同浅草的欢欣是短暂的,它的低潮也是短暂的——人们重建了电影院、歌剧厅和公园。1929年,富利赌场在水族馆二楼开幕,隔壁是逃过1923年地震浩劫的昆虫博物馆,也被称为“虫虫屋”。我们在富利赌场可以找到两次战争之间浅草所有特立独行、低俗和新鲜的事物。富利赌场象征了日本年轻人西化的爵士世代,这是“现代男孩”和“现代女孩”的时代,当时的文化信条是“情欲、荒谬、无理”。

浅草,川端康成的精神家园

这种精神启迪了川端康成早期的作品,他的书也让富利赌场成名。在浅草待了3年,在街上闲晃,和舞者、小混混聊天,不过他大多只是走走看看。他将这些见闻写成了杰出的现代小说《浅草红团》,1930年首次出版。这部小说的重点并非在人物刻画,而是在表达一种观看、描述氛围的新方式:在零碎的场景之间快速切换,像是剪接影片,或是用报道、广告标语、流行歌词、幻想、历史轶事和都市传奇所做成的一幅拼贴。讲话的是一个友善的男人,在街坊巷弄恣意游走,诉说在这里那里发生的故事,充满了“情欲、荒谬、无理”的气氛。这种散漫的说故事方式很大一部分影响来自欧洲表现主义,或德国电影《卡里加里博士的小屋》的“卡里加里主义”。川端坦承痛恨自己早年在现代小说上的实验,他很快就发展出了一种非常不同、较为古典的风格。他的《浅草红团》最不寻常的事迹,是在主流媒体《朝日新闻》上连载,就如同乔伊斯的《尤利西斯》在《泰晤士报》上连载一样。这印证了当年日本媒体的文化水平之高,也显示日本民众愿意在大众报纸上阅读前卫文学作品;而前卫表现主义和浅草下层阶级生活的结合,应该也有助于让大众接受。

上流和底层文化的结合自然是现代主义的一部分。川端和1920年代许多艺术家一样,对侦探小说和卡里加里主义很感兴趣,这通常伴随着对暴力犯罪的着迷。川端的小说人物中,没有任何一位有像德布林《柏林,亚历山大广场》的弗兰茨·毕勃科普夫,或乔伊斯的布卢姆等现代主义式“反英雄”的深度。川端和许多日本游荡文学家一样,是以传达情境气氛取胜。比如第四章的开头:

舞台上的舞者在跳她的西班牙舞时(这故事千真万确,不是我乱编的),上臂虽然贴上了一小段胶布,我还是可以清楚地看到她最近注射毒品的痕迹。凌晨两点在浅草寺的广场上,十六七只野狗狂吠着追着一只猫。浅草就是这样,你处处都可以嗅到犯罪的气息。

下面这段,则是“我”正在思忖要不要把其中一个角色写进故事里:

另一位我想加入的人物,一位非常悲惨的外国人,是那年从美国来的水上马戏团团长。有人在“东舞踊”演舞场烧焦的残骸上摆上了30米高的梯子,这位团长从上面跳进一个小池塘里。有位胖女人从15米高的地方像海鸥一样跳下来,她看起来也真的像只海鸥。非常美丽。

轻描淡写,匆匆带过,有点性感,扑朔迷离。之后,军国主义压抑了所有轻浮享乐的事物,到了1930年代末期,这种意境已经烟消云散。再后来炸弹将浅草夷为平地,不过摧毁的只是物质而已。浅草再一次展现了惊人的活力。美国作家唐纳德·里奇年轻时曾跟着美国占领军来到日本,1947年在浅草遇上川端,一个不通英文,一个不通日文;他们一起爬上了旧时的地下道塔楼,检视残破的浅草。里奇之后写道:

这里曾经是浅草。雄伟的圣观音庙周围,现在只剩焦黑、空荡荡的广场。我读到过,这儿以前有女子歌剧院,女孩儿在里头唱歌跳舞;身上刺青的赌徒聚在这儿下注;受过训练的狗用后腿走路;日本最胖的女士在这儿坐镇。

这里被烧成灰烬两年后的今天,原本空荡荡的广场被一排排的帐篷和临时加盖的小屋所占据,几幢建筑物的骨架也渐渐成形。梳着发髻的女孩儿坐在新盖好的茶楼前,不过我却遍寻不着那位世界最胖的女士,或许她消失在火海了。

川端当时并没有多说什么,里奇也不知道这位穿着冬季和服的年长男子到底在想什么。里奇说出“弓子”这个名字,川端笑了,将手指向隅田川。

今天的浅草,和东京其他地方没什么两样:拥挤、商业化、亮着霓虹灯的水泥丛林,浅草寺的周围则充满了怀旧的纪念品店。只是,21世纪大部分的文化活动不再是发生在街头,而是在个人电脑的虚拟世界里。

村上隆充满恶意的“卡哇依”

“小男孩”的策展人是当前日本最有影响力的视觉艺术家村上隆。他画天真无邪和邪恶的卡通,还做有点色情的玩偶,是非常成功的设计师 (包括设计LV 手提包),又是藝术创业家、理论家、导师。他的工作室里有许多学徒,像是日本传统工作坊以及安迪·沃霍尔的工厂的综合体。沃霍尔把毫无新意的、大量制造的商业图像,变成在美术馆展出的艺术品;村上的理念是反其道而行,他运用广告、日本动漫、电玩游戏来创造艺术品,再把艺术品放回由市场机制主导的大众文化中。

村上原本学习的是日本画(Nihonga,日本现代写实风),也是日本15—18世纪艺术主流古典狩野派的专家。他相信日本艺术不若欧洲艺术一般有高尚及粗鄙之分,他致力于在虚拟的“新普罗”垃圾世界中,重新发掘真正的日本传统。但事实上,传统日本艺术也是有层级之分,高尚和下层文化之间泾渭分明。正因如此,教养良好的贵族观赏能剧表演,而在喧闹、眼花缭乱的歌舞伎剧舞台上,却演出这些贵族的死亡。狩野派精致的卷轴画和屏风画多是中国文学风格,买主是上流武士。这些武士认为花魁和商人的木刻版画是最为粗鄙的。

不过整体而言,日本重视对过去风格或是大师风格的掌握,胜于个人创新。日本艺术中确实也有杰出的个人主义者或是离经叛道者,但却没有欧洲浪漫主义理想中用全新的方式表达艺术家个人独特性的概念。村上为LV 设计的手提包以及他的亚克力颜料画,都延续这个艺术传统。

村上自己和他同僚创作的图像,通常都有婴儿般的特质:大眼睛的小女孩儿,毛茸茸的可爱动物,在糖果盒或儿童连环漫画中才会看到的眨眼微笑吉祥物。然而,这些看似“卡哇依”的图像,其实一点都不天真无邪,有时甚至充满恶意,比如卡通萌的小女孩儿在有如世界末日般的流星雨中沉入地球;一个卡哇依的女孩儿像怪兽一样喷火,画面类似传统佛教的地狱景象;村上用红色亚克力颜料画出一个冒烟的死神头部,眼窝里有许多花圈,这是原子云的风格化版本。

御宅族文化

许多日本的新普罗影像都带有灾难、末世毁灭的气氛,日本动漫和电玩也流行摧毁世界的战争和哥斯拉一类的怪兽。村上隆解释,这反映了日本仍无法接受过去战争的经历。美国在占领期间刻意掩饰广岛和长崎相关的骇人消息,在日本留下了无法发泄的怒气和十分压抑的情绪。日本也没有真正面对自己国家犯下的暴行。村上认为美国成功地将日本变成了和平主义国家,国内充满了不负责任的消费者,只关心金钱和利益,而把战争与和平相关事务,拱手让给美国人处理:

美国培育了战后日本,给予日本新生命,美国人告诉我们,人生的真谛就是人生是没有意义的。他们告诉我们人活着不要想太多。我们的社会和层级架构被瓦解了。他们强迫我们接受一个不会产生 “成年人”的制度……

在过去60年里,日本成了美国式资本主义的实验场,被保护在温室里……我们日本人都彻底成了被哄的小孩儿……我们常常无理取闹,沉溺在我们自己的可爱中。

再看村上及其同僚的作品,对被捆缚的小女孩儿、爆炸的银河系、原子云、太平洋战争,以及愤怒的前青春期小孩儿等等影像——这些是受挫的彼得·潘内心的狂想:一边幻想自己的民族是无所不能的;一边窝在郊区公寓的擁挤角落里,在个人电脑上敲着键盘。这就是所谓“御宅族”文化,字面上的意思是“你家”,被用来形容数百万沉浸在内心幻想世界的宅男/女,脑袋里装满了连环漫画及电脑游戏。村上认为这些日本人对于真实世界没有任何责任感,躲到了只要按按鼠标就可以让世界灰飞烟灭的虚拟世界里。这些都与战争、原子弹将日本去势以及美国资本主义有关。

村上和其他抱持同样观点的理论家,把这种孩子气的“大吵大闹”和“无所不能”的幻想,和某些实际的暴力行为联结在一起。这些人真心相信对世界宣战就能找到乌托邦。这实际源于非常深层的自怨自艾。

在日本艺术史上的各个阶段,都可以看到“情欲、荒谬、无理”的各种变化,这或许和日本社会长期的压抑传统有关。谁知道呢,就像被母亲过度呵护的小男孩儿,当社会的枷锁落在他们身上时,童年回忆成了他们直到死前都辗转盼望的失落伊甸园。我认为村上说对了一件事:他们抗争的是政治上的无能;其余的是强说愁而已。当激进的能量无法在政治上找到出口时,便会内化。首先是抗议活动本身变得极端暴力,接着便是荒谬的情欲。我们可以看到1970年代有许多艺术家从政治极端主义转向情色。

某方面来说,日本一直都是如此。日本在幕府时期几乎成了警察国家,没有任何政治异议的空间。取而代之的是,男人被允许到指定的风化区里发泄,他们的花魁成了大众艺术和小说的明星。此现象较近期的版本,就是川端的浅草。

“御宅族”和另一个新普罗理论家常用的词“缓 い”(意思是放松、懒散),都代表了缺乏活力。当代日本艺术中的色情是虚拟的,不是生理上的,是自恋的,而不是和别人分享的,完全只发生在御宅族的脑袋里。我认为,从这儿开始就不只是日本独有的现象了。

无论在艺术还是在生活上,对于一个脱离政治、艺术、性等各种群体作为的人而言,虚拟世界都是非常完美的选项。这也就是为什么村上春树的小说会这么成功,特别是在东亚以及御宅族文化流行的西方地区。村上春树笔下的角色与社会是脱节的,经常与世隔绝,活在自己的想象世界中。这股潮流从1960年代兴起,无声地反抗大家族及其连带责任。正因为家庭是“限制”的主要象征,人倾向于狭义地诠释个人主义,于是躲入“唯我论”中,在这儿没有任何人可以接触你。

摆脱传统生活的另一种不同的方式,是重新建构另类家庭。1960年代各地的剧团和嬉皮小区正是如此。村上隆自己就这么做,成了一个艺术家族的大家长。不过这些艺术家完全展现了自我中心的各种特征——有些懒散又非常骇人,是一个性和暴力都不真实的荒谬世界,这个世界经常“美丽”得让人心烦。

(转自公众号《理想国imaginist》,有删节)