认罪认罚案件抗诉问题实证研究

2020-10-21孙长永冯科臻

孙长永 冯科臻

摘 要:对裁判文书实证分析发现,认罪认罚案件中的抗诉包括“针对被告人上诉而提出的抗诉”“量刑建议未得到采纳而引发的抗诉”及“基于事实认定和适用法律上的其他错误而提出的抗诉”三种类型。第一类抗诉主要涉及认罪认罚案件中的“认罚”以及《刑事诉讼法》第228条的理解和适用问题。第二类抗诉主要涉及《刑事诉讼法》第201条以及《认罪认罚从宽制度试点工作的办法(试行)》类似规定的理解和适用问题。第三类抗诉是由于强调“从快”而放松事实审查或法律审查的必然结果,其反映了抗诉对程序简化而导致实体不公的补正功效,但是同时也暴露出了“量刑建议明显不当导致量刑明显不当,事后公诉机关能否提起抗诉”等问题。

关键词:抗诉;上诉;量刑建议;从快

中图分类号:DF73 文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2020.04.07

认罪认罚从宽制度旨在通过程序机制并整合相关实体法规定兑现宽严相济刑事政策中“宽缓”的一面。其中,检察机关提出量刑建议,被追诉人“认罚”,包括认可量刑建议和接受刑罚处罚,审判机关采纳量刑建议,是其目的能够实现的关键。但问题是,如果在一审宣判后,被告人又提出上诉,是否意味被告人不再“认罚”?是否意味一审判决从轻处罚的依据就不复存在?检察机关又能否以“原判决量刑畸轻”为由提出抗诉?如果法院未采纳量刑建议或在量刑建议外判处刑罚未经法定调整程序,检察机关能否以“量刑明显不当”或“违反法定程序,可能影响公平审判”为由提出抗诉?不难发现,检察机关能否提出抗诉以及在何种情形下提出抗诉势必会影响认罪认罚从宽制度的实施效果。实践中,“被告人上诉引發的抗诉”“量刑建议未得到采纳引发的抗诉”等现象频发似乎表明抗诉权有侵犯上诉权、审判权之嫌。此外,还需要关注的是,认罪认罚案件中过于强调“从快”是否会导致实体上的不公,进而引发检察机关抗诉。有鉴于此,本文拟以102份认罪认罚案件抗诉的裁判文书为基础,结合学界争议和相关法律、司法解释的规定以及认罪认罚从宽制度试点期间各地出台的规范性文件,对认罪认罚案件抗诉问题进行系统研究,以期为检法两院在认罪认罚案件中依法正确行使各自的职权提供理论支持,促进认罪认罚从宽制度的公正实施。

一、认罪认罚案件抗诉的样本情况

从18个城市试点(2016年11月11日至2018年10月25日)到如今全国适用(第三次修改的《刑事诉讼法》生效日期为2018年10月26日),认罪认罚从宽制度已经实施了3年有余,相应地,司法实践中已经累积了大量的裁判文书。其中,认罪认罚案件抗诉的二审裁判文书便是此次研究所要收集的样本。

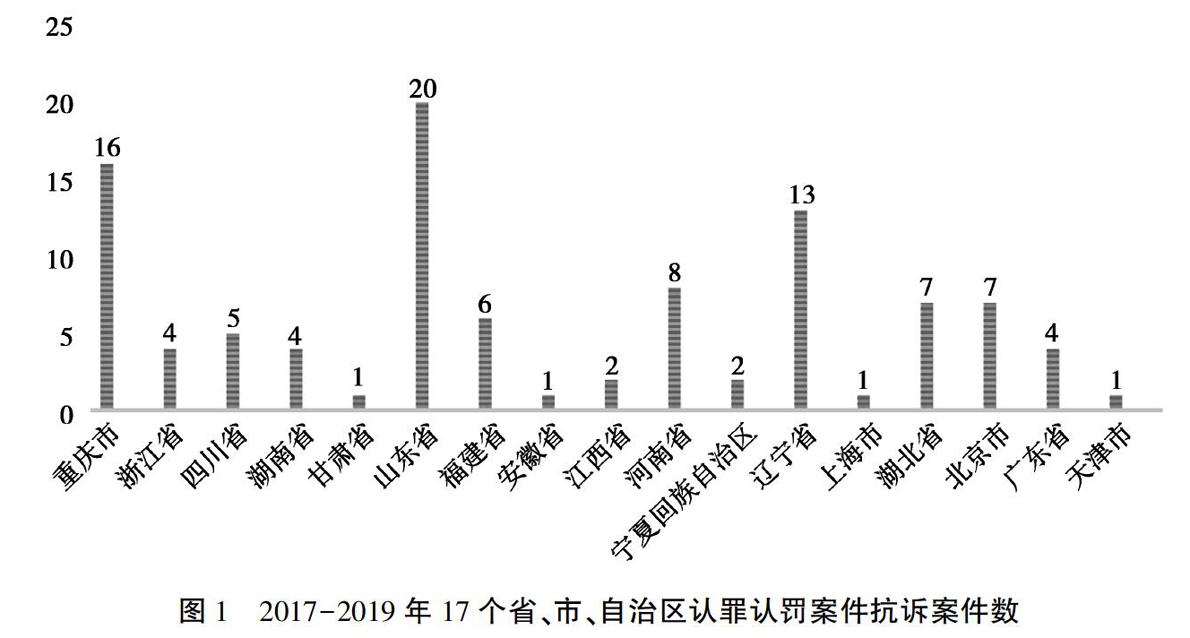

通过聚法案例官网(所载案例全部来自“中国裁判文书网”)以“认罪认罚”“抗诉”“审理程序:二审”“当事人信息:抗诉”“审判年份:2017-2019年(截止日期是2019年11月19日)”为关键词进行检索,共收集到166份裁判文书,经过筛选,有效文本为102份。从城市分布情况看,102件认罪认罚抗诉案件主要分布在重庆市、山东省、河南省、辽宁省、湖北省、北京市、福建省、四川省等17个省、市、自治区。其中,包括了北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、杭州、福州、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州等14个试点城市,也包括了台州市、绍兴市、成都市、南充市、达州市、酒泉市、济宁市、安庆市、上饶市、南昌市、吴忠市、十堰市等12个非试点城市。从时间分布看,在为期两年的试点探索阶段,试点地区第二审法院审理的认罪认罚抗诉案件有78件,在2018年《刑事诉讼法》正式生效后的一年内,第二审法院审理的认罪认罚抗诉案件有24件。这些情况表明检察机关在认罪认罚案件中提起抗诉的现象并未随着认罪认罚从宽制度走向立法而停止。

从二审裁判情况看,在102件认罪认罚抗诉案件中,撤回抗诉、维持原判的二审裁决有16份,占比为16%;驳回抗诉、维持原判的裁决有39份,占比为38%;支持抗诉的有47份,占比为46%。前两种裁决结果都为支持原判决,总体比例是54%,只高出了支持抗诉比例8个百分点。倘若以二审裁判结果为判断标准,这一组数据直接地说明了一审判决错误与二审抗诉不当的比例几乎各占一半。

从检察机关抗诉的理由看,102份裁判文书反映的各类抗诉事由分布如下列所示:

考虑到认罪认罚案件抗诉问题研究的集中性和全面性,结合上述抗诉的不同特性,可以将抗诉分为三大类型:

一是“针对被告人上诉而提出的抗诉”。这类抗诉正因为是上诉引发的,所以收集的案件中有三分之一的抗诉随着被告人撤回上诉而撤回。即使没有撤回的抗诉,从抗诉理由看,也是因为有了上诉才提出的,而且认为由于上诉而导致原判决适用认罪认罚从宽制度有错误。这种类型的抗诉主要涉及认罪认罚案件中的“认罚”以及《刑事诉讼法》第228条的理解和适用问题。

二是“认罪认罚案件量刑建议未得到采纳而引发的抗诉”。从具体理由看,有两种情况:一种是法院未采纳量刑建议,没有给检察机关调整机会,检察机关认为法院违反了法定程序;另一种是法院认为量刑建议明显不当,但检察机关拒绝调整,检法两院关于量刑存在认识分歧。这种类型的抗诉主要涉及《刑事诉讼法》第201条以及《认罪认罚从宽制度试点工作的办法(试行)》(以下简称“试点办法”)类似规定的理解和适用问题。

三是“基于事实认定和适用法律上的其他错误而提出的抗诉”。这类抗诉普遍发生在速裁案件中,具体包括由于公诉机关提起公诉时未一并移送被告人的犯罪前科材料导致一审判决对前科事实未予认定且量刑不当、被告人投案不符合自首的条件却被错误地认定为自首、适用法律时对新旧法条的选择出现错误、判处确定的缓刑考验期限违反法律明示规定、判处的罚金数额违反司法解释的明示规定等五种情形。不难发现,这些事实认定和适用法律上的错误,均与速裁程序偏重对效率的追求有密切关系。

二、针对被告人上诉而提出的抗诉

自认罪认罚从宽制度实施以来,全国各地相继出现检察机关针对认罪认罚被告人上诉提起抗诉的案件。这类抗诉涉及三个问题:一是“上诉”与“认罚”之间的关系问题。被告人提出上诉是否意味着其“不认罚”?换言之,被告人“认罚”是否要求其必须接受法院最终判处的刑罚?二是如果认为被告人提出上诉表明其不再认罚,是否意味着一审判决“确有错误”?三是对认罪认罚被告人的上诉权应当如何予以保障?

(一)上诉与认罚

对36份关于“上诉引发抗诉”的二审裁判文书梳理发现,抗诉机关及二审法院的立场如下:

在抗诉机关看来,被追诉人先前已经认罪认罚,并随着法院采纳量刑建议而获得相应的“从宽处理”,后又以原判决量刑畸重等为由提出上诉,等于不认同原判决量刑即不再认罚,从而导致一审判决适用认罪认罚从宽制度的条件不复存在,原本因“认罚”所获得的“从宽处理”应当被剥夺,故原判决量刑畸轻。在认罪认罚从宽试点阶段,部分地区的实施细则也曾采取这一做法。如大连市中级人民法院、大连市人民检察院 2017 年 5 月发布的《刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作实施办法( 试行) 》第 29 条规定:“原审依照认罪认罚从宽制度办理的案件,被告人不服判决提出上诉的,因被告人不再符合认罪认罚条件,原公诉机关可提起抗诉。”同时,关于“被告人上诉后又撤诉是否表明其仍旧认罚”,抗诉机关不同的处理方式反映了检察系统内部存有认识分歧。一种情况是在原审检察机关针对被告人的上诉提起抗诉后,在二审审理过程中,由于被告人撤回了上诉,上级检察机关认为抗诉不当,故而撤回抗诉。[ 参见河南省郑州铁路运输中级人民法院(2019)豫71刑终2号二审刑事裁定书。]另一种情况是检察机关认为,即使被告人上诉后又撤诉,其先前上诉已表明不再认罚,不应获得“认罚”后的从宽处罚,故未撤回抗诉。[ 参见浙江省台州市中级人民法院(2019)浙10刑终536号二审刑事裁定书。]

从二审裁判结果来看,多数二审法院支持抗诉理由。关于被告人上诉后又撤诉是否表明其仍旧认罚,二审法院有以下两种立场:多数法院认为,被告人上诉后又撤诉的,检察机关的抗诉意见已无针对的事实存在或已经没有事实依据,因此,准许其撤诉。[ 参见山东省青岛市中级人民法院(2019)魯02刑终83号二审刑事裁定书;重庆市第二中级人民法院(2018)渝02刑终142号二审刑事裁定书。] 换言之,被告人撤回上诉仍旧表明其认罚;少数法院认为,即使被告人撤回上诉,但是上诉表明其不再认罚,一审量刑畸轻,因此,不准许其撤诉。[ 参见重庆市第一中级人民法院(2017)渝01刑终286号二审刑事判决书。]这表明即使被告人撤回上诉也不能改变其不认罚的事实。

首先,被告人提出上诉是否意味着其“不认罚”。不管是立法和司法解释,还是理论界和实务界,都认定“认罚”的核心内涵为同意量刑建议。由于法院最终判处的刑罚,或等同于量刑建议,或在量刑建议区间内,因此,“认罚”必然要求被告人接受法院依据量刑建议最终判处的刑罚。那么,从形式上看,被告人以原判量刑过重等为由提出上诉意味着其不接受法院最终判处的刑罚,即不认罚,原审判决适用认罪认罚从宽制度的基础条件,尤其是“认罚从宽部分”,也就不复存在。但是,一律把被告人上诉作为判断其不“认罚”的形式标准不完全符合实际情况。实践中,上诉多以量刑过重为由提出,但是“其中相当一部分是出于‘留所服刑等诉讼以外的个人目的,或者希望利用上诉不加刑原则在二审中获得进一步的从轻‘优惠,并不是一审量刑真有什么问题。”[ 孙长永:《认罪认罚从宽制度的基本内涵》,载《中国法学》2019年第3期,第215页。]换言之,被告人并非真的不“认罚”。例如,“余斌、付恒寻衅滋事案”,二审法院经审查指出,原审被告人虽然提出了上诉,但根本目的是想留所服刑,而且二审庭审中其仍然明确表示认罪认罚,经审判人员、检察人员释法后自愿撤回上诉。所以,上诉人提出上诉,不能推定其认罪认罚得以从宽处理的事由发生了改变,更不能推定其不认罪。[ 参见湖北省武汉市(2018)鄂01刑终617号二审刑事裁定书。]其次,被告人上诉后又撤回上诉是否仍旧表明其认罚,需要结合撤诉的效力和认罚的内涵来看。从权利处分的角度,上诉人撤回上诉是一种使得原上诉归于消灭的诉讼行为。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《高法解释》)第304条规定:“上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的,人民法院应当准许。”第305条规定“上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的,如果原判认定事实和适用法律正确,量刑适当的,二审法院应当裁定准许撤回上诉;如果原判确有错误的,二审法院应当不予准许”。这表明被告人撤回上诉能否产生消灭效力受到上诉期限及一审判决质量的限制。在上诉期限内,上诉人申请撤回上诉的,原上诉行为所产生的效力自动归于消灭,即表明不“认罚”的上诉归于无效,所以,应当推定“认罚”;在上诉期满后,上诉人申请撤回上诉的,原上诉行为产生的效力不是当然自动消灭,而是取决于原审判决的质量。在认罪认罚案件中,由于被告人上诉可能表明其不再认罚,进而又会影响原审判决量刑,最终会导致申请撤诉不会使得原上诉产生的效力自动消灭。那么,此时二审法院判断被告人认罚与否应当从“被告人是否再次表明其接受原审法院最终判处的刑罚”以及“被告人上诉的实际目的”入手。

(二) 一审裁判确有错误与抗诉

随之而来的问题是,即使被告人提出上诉表明其不再认罚,是否意味着一审判决“确有错误”?这决定了检察机关针对被告人上诉而提出抗诉的正当性。检、法两院多数认为,被告人上诉表明其不再认罚,原判决从宽处罚的依据不复存在,原判决量刑畸轻。少数二审法院认为,原审判决是原审法院根据被告人认罪认罚等情节作出的,量刑符合法律规定且适当。[ 参见重庆市第二中级人民法院(2018)渝02刑终88号二审刑事裁定书;湖北省十堰市中级人民法院(2019)鄂03刑终192号二审刑事裁定书;广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03刑终43号二审刑事裁定书。]这一观点也获得了部分学者的支持。[ 参见赵赤:《对认罪认罚后“反悔”的案件提出抗诉应当慎重》,载《检察调研与指导》2017年04期,第120页;梁健、鲁日芳:《认罪认罚案件被告人上诉权问题研究》,载《法律适用》2020年第2期,第44-45页;骆锦勇:《认罪认罚案件的上诉和抗诉问题》,载《人民法院报》2019 年8月8日,第006版;张薇、李磊:《认罪认罚从宽案件上诉权的限定问题》,载《人民法院报》2018 年7月19日,第007版;王洋:《认罪认罚从宽案件上诉问题研究》,载《中国政法大学学报》2019年第2期,第121页。]两种观点产生分歧的背后实际上反映了对《刑事诉讼法》第228条规定的“裁判确有错误”理解上的差异。我们认为,“裁判确有错误”的全部内涵应当包括以下两个方面:第一,一般情况下,“裁判确有错误”通常是指法院经审理作出的、向被告人宣读的裁判本身存在实体错误或程序错误,不管被告人是否提出上诉,检察机关都能提出抗诉;第二,特殊情形下,判决会因相关事实发生变化而变得有错误。[ 这种类似情形在司法解释中也有体现。如2019年修改的《人民检察院刑事诉讼规则》第591条第5款关于“针对生效裁判的抗诉条件”的规定:“原判决、裁定的主要事实依据被依法变更或者撤销的。”]“被告人上诉表明其不认罚从而导致原判决量刑畸轻” 便属于后一种情况。因为 “认罪认罚”都属于案件发生后出现的量刑事实,由于被告人上诉等反悔行为至少会使得之前“认罚”量刑事实消失,一审判决从宽处罚的依据即“认罚”也就不复存在,所以,从上诉后的时间节点看,一审判决量刑变得畸轻了。

(三)保障认罪认罚被告人的上诉权

由上可知,被告人的上诉权在认罪认罚案件中实际受到抗诉的制约。但是,由于考虑到我国认罪认罚从宽制度运行的现实条件,2018年10月全国人大常委会在通过《刑事诉讼法》修正案时,并未对认罪认罚案件被告人的上诉权进行任何限制。[ 参见孙长永:《比较法视野下认罪认罚案件被告人的上诉权》,载《比较法研究》2019年第3期,第48-50页。]因此,目前应当亟须防范认罪认罚案件中检察机关针对被告人上诉提起的不当抗诉,以保障未被立法限制的上诉权。

鉴于此,公诉机关在提出抗诉以前应当对上诉的真实原因进行审查,确定被告人上诉是否属于对“认罪”或者“认罚”的反悔。只有当确定被告人确系自愿认罪认罚且法院采纳了量刑建议之后,被告人对认罪或者认罚表示反悔而提出上诉的情况下,才可以考虑提出抗诉。对于自愿认罪认罚的被告人基于留所服刑的目的等“技术性原因”而上诉的案件,公诉机关不宜抗诉,否则既不符合认罪认罚从宽制度的宗旨,也违反诉讼经济原则。对此,上级检察机关应当发挥审查把关作用,并且根据上诉的真实原因和抗诉的真实理由而决定是否支持抗诉,严格制止“报复性抗诉”。同时,二审法院应当切实保障被告人的上诉权,不能仅仅因为检察机关提出了抗诉,就自动改判加刑。不过,针对被告人上诉后又申请撤回上诉的,二审法院应当根据上述关于判定“认罚”的不同标准作出是否准许的裁定。

三、认罪认罚案件量刑建议未得到采纳而引发的抗诉

这类抗诉涉及四个问题:一是未经调整程序判处不同于量刑建议的刑罚,是否属于违反法定程序的情形?二是即使认定属于违反法定程序,是否达到“可能影响公正审判的”程度?三是如何判断量刑明显不当?四是如何正确理解认罪认罚案件中量刑建议权与量刑裁判权之间的关系?

(一)《刑事诉讼法》第201条的理解

《刑事诉讼法》第201条共分两款内容:第1款是关于“量刑建议采纳”的规定;第2款是关于“量刑建议调整程序”的规定,是对《试点办法》第20条、21条的吸收与完善。

《刑事诉讼法》第201条第1款规定:“对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议”,除非存在法定五种例外情形。这完全吸收了《试点办法》第20条的内容。从条文规定看,“一般应当采纳”包括“应当采纳”和“应当不采纳”两层含义。如果检察机关指控的罪名正确、提出的量刑建议适当,案件证据达到“事实清楚,证据确实、充分”,且不存在五种法定例外情形,法院应当采纳量刑建议。“此处‘量刑建议适当应当结合《刑事诉讼法》第201条第2款人民检察院调整量刑建议情形之一的‘量刑建议明显不当进行理解”,[ 苗生明、周颖:《认罪认罚从宽制度适用的基本问题——〈关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见〉的理解和适用》,载《中国刑事法杂志》2019年第6期,第22页。]即量刑没有明显不当。如果案件存在被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的、被告人违背意愿认罪认罚的、被告人否认指控的犯罪事实的、起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的、其他可能影响公正审判的情形(包括量刑建议明显不当)等五种例外情形,法院应当不采纳量刑建议。

《刑事訴讼法》第201条第2款关于“量刑建议调整程序”的规定包括了调整条件、法院告知程序、检察院调整权、法院处理四个方面,实践中检、法两院争议的焦点在于法院是否有义务建议或者告知检察院调整量刑建议。对此,《试点办法》与《刑事诉讼法》的规定在文字表述上有一定的变化,但实质精神是相同的。《试点办法》第21条规定:“人民法院经审理认为,人民检察院的量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民法院可以建议人民检察院调整量刑建议,人民检察院不同意调整量刑建议或者调整量刑建议后被告人、辩护人仍有异议的,人民法院应当依法作出判决。”据此,人民法院审理后如果认为量刑建议明显不当,“应当”建议人民检察院予以调整。“可以建议”的表述并不意味着法院“可以”在认定量刑建议明显不当的情况下拒绝给予检察机关调整的机会就直接“依法判决”,只是赋予了法院在是否建议调整的问题上一定的裁量权,因为在“被告人、辩护人对量刑建议提出异议”而法院并不认为量刑建议明显不当的情况下,法院显然没有必要建议检察机关调整。正因为如此,《刑事诉讼法》第201条第2款没有继续采用《试点办法》第21条的表述,而是规定:“人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议”。据此,是否调整量刑建议是检察院的权力,法院没有建议调整的义务。但根据体系解释和文义解释,该规定实际上涵盖了“法院认为量刑建议明显不当的,应当告知检察院”的意思,否则,除被告人、辩护人对量刑建议提出异议的以外,就不会产生检察院调整量刑建议的问题。为了平息检、法两院在这一问题上不必要的争议,《指导意见》第41条明确规定:“人民法院经审理,认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议有异议且有理有据的,人民法院应当告知人民检察院”。应当说,这一意见完全体现了立法的精神。表2显示,基于法院未经调整程序判处不同于量刑建议的刑罚而提出的抗诉在试点期间有11件,在2018年《刑事诉讼法》实施以后有5件,说明检、法两院关于这一问题的分歧已经逐步得到化解。

(二)二审裁判对基于未经调整程序的抗诉的立场

从司法案例看,检察机关以“一审判决判处不同于量刑建议的刑罚但未经法定的调整程序,系严重违反程序,影响公正审判”为由提起抗诉,二审法院主要有以下两种不同立场:一是认为属于程序上存有瑕疵或确有不当,并没有达到“可能影响公正审判的”程度。因为在一审过程中,没有剥夺或限制被告人的诉讼权利,没有影响公诉人正常行使公诉权和法律监督权,并且,法院依法作出裁决符合“以审判为中心”的刑事诉讼制度改革以及三机关“分工负责、互相配合、互相制约”的基本要求。[ 参见重庆市第五中级人民法院(2019)渝05刑终277号二审刑事裁定书;辽宁省沈阳市中级人民法院(2018)辽01刑终310号二审刑事裁定书。]二是认为属于《刑事诉讼法》第238条规定的“其他违反法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判的”。例如,在“曹恩全危险驾驶案”,人民检察院提出抗诉,认为该案属于认罪认罚案件,一审法院未采纳检察机关量刑建议且未说明理由系程序违法,应予纠正。经审理,二审法院裁定,原审程序违法,依照《刑事诉讼法》第238条第5项之规定,撤销原判,发回重审。[ 参见四川省成都市中级人民法院(2019)川01刑终831号二审刑事裁定书。]又如,在“尹茂凯抢劫案”,二审法院认为,原审在审查原公诉机关量刑建议时,未依照《试点办法》中有关认罪认罚案件的程序性规定执行,属其他违反法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判的情形,应通过发回原审法院重新审判予以纠正。[ 参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2018)辽01刑终78号二审刑事裁定书。]

以上两种观点一致认为属于“违反法定程序”,但是,对于是否达到“可能影响公正审判的”程度存在意见分歧。分歧背后产生的主要原因是我国刑事诉讼法没有明确“可能影响公正审判”的判断标准。从认罪认罚从宽制度的内在要求来看,量刑问题由控辩双方根据案件的事实、情节和法律规定达成合意,是能否吸引被追诉人自愿认罪认罚的关键,也是适用认罪认罚从宽制度的根本基础。正因为如此,《指导意见》明确要求控辩双方就量刑建议“尽量协商一致”。法院如果认为量刑建议明显不当,没有提示检察机关调整而直接判处不同于量刑建议的刑罚的,无非有两种情形:一种是判处比量刑建议更重的刑罚,另一种是判处比量刑建议更轻的刑罚。第一种情形意味着法院违反了检察机关对认罪认罚被告人的从宽承诺,变相剥夺了认罪认罚被告人所期待的从宽利益,最终的量刑结果不论在实体上是否存在充分的事实和法律依据,对于被告人必然是不公正的;第二种情形意味着检察机关的量刑请求没有得到裁判认可,但并不损害被告人的合法利益,也不违反认罪认罚从宽制度的精神。因此,从解释论角度看,对于第一种情形下的抗诉,二审法院应当根据《刑事诉讼法》第238条第5项规定作出支持抗诉、撤销原判并发回重审的裁定;对后一种情形下的抗诉,二审法院如果认为一审量刑在事实、法律上并无不当,有权驳回抗诉、维持原判。

(三)量刑明显不当与抗诉

从司法案例看,实践中一审法院在判决不同于量刑建议的刑罚前,一般只是告知检察院量刑建议明显不当需要调整,并没有指出需要调整的量刑建议有何明显不当。个别二审法院赞同这一做法,并指出基本司法逻辑顺序应该是:“‘提出量刑建议并充分说明理由而后才是‘改变原量刑建议需要说明理由”。[ 参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2018)辽01刑终310号二审刑事裁定书;(2018)辽01刑终311号二审刑事裁定书。 ]检察机关则认为,量刑建议适当或者未达到“明显不当”程度,一审法院判处不同于量刑建议的刑罚,属于“量刑明显不当”,并据此提出抗诉。面对量刑建议或量刑“明显不当”的问题,二审法院有以下两种立场:一是,简单认定一审判决量刑适当或无明显不当,据此驳回抗诉,并未言明“量刑建议是否明显不当”;[ 参见湖南省长沙市中级人民法院(2018)湘01刑终1005号二审刑事判决书等。] 二是,认定量刑建议无明显不当且不存在刑事诉讼法规定的五种法定例外情形,据此采纳抗诉意见、撤销原审判决。[ 参见潘娇:《认罪认罚从宽案件量刑建议一审未被采纳,安徽马鞍山检察机关依法抗诉获法院支持》,资料来源于微信公众号“最高人民检察院”:https://mp.weixin.qq.com/s/QMuOl3U6zqPCcpZcUtAYAA,最后访问日期:2020年5月10日。]不难发现,检、法两院关于量刑建议或量刑“明显不当”存有较大的认识分歧,严重影响了抗诉或裁判的合法性。

根据《刑事诉讼法》第176条第2款关于“量刑建議提出方式”的规定,量刑建议应当包括主刑、附加刑、是否适用缓刑等内容。这表明“主刑”“附加刑”“缓刑”等是引发量刑建议或量刑“明显不当”的具体因子。因此,结合相关抗诉案件,分析这些影响因子在判断“明显不当”的作用大小,进而确定相对标准。

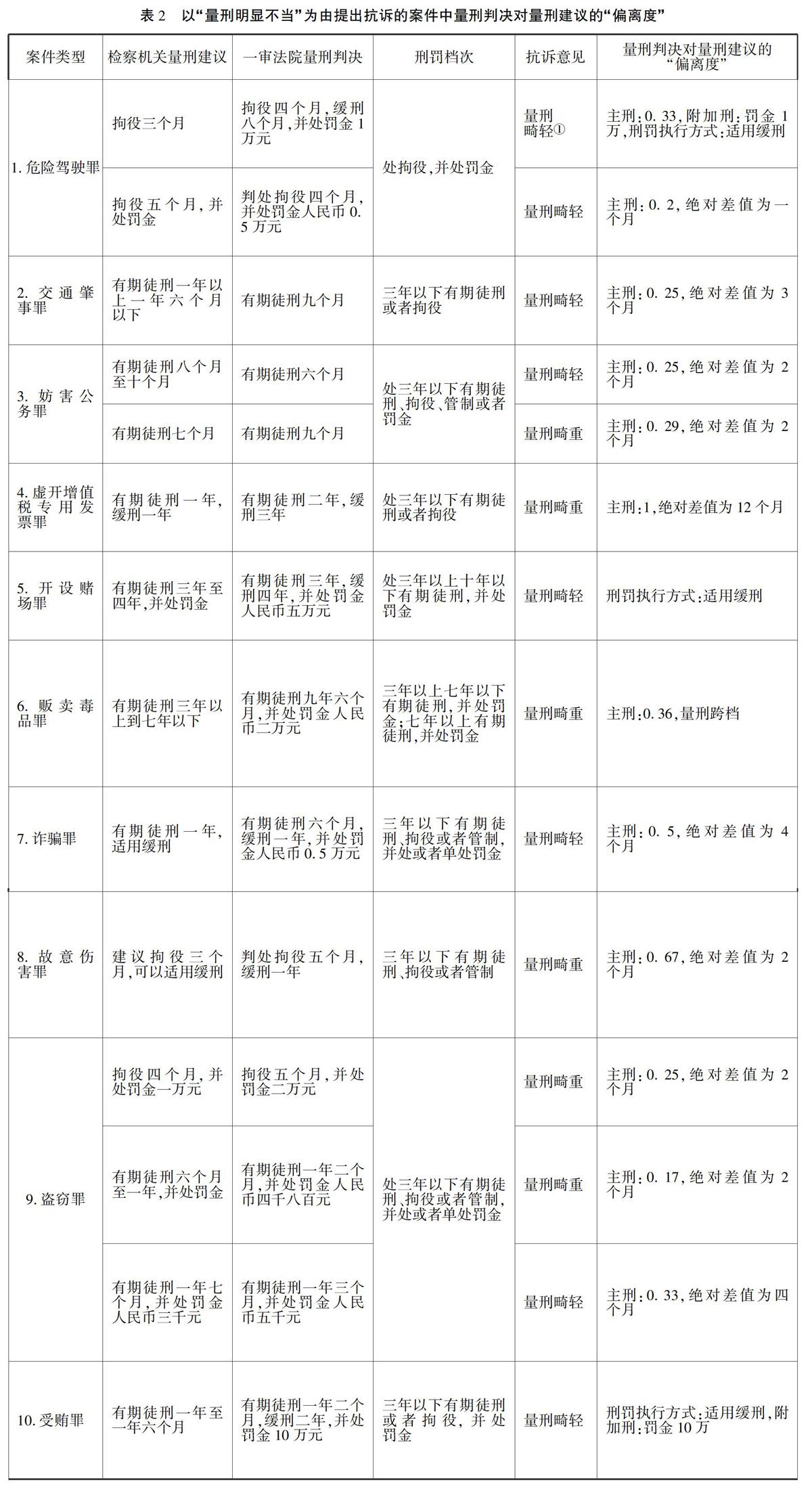

由表2可知,“量刑明显不当”有以下四种组合情形:

(1)量刑只包括主刑,主刑畸轻畸重即为量刑明显不当,如案例2和案例3。

(2)量刑包括主刑和罚金刑,主刑畸轻畸重即为量刑明显不当,罚金刑不能起到改变“量刑明显不当”程度的附加作用。案件类型6和案件类型7对比显然说明了这一问题。

(3)量刑包括主刑和“是否适用缓刑”,则需要分情况判断。如果刑罚执行方式应为适用缓刑,量刑包括适用缓刑,主刑畸轻畸重即为量刑明显不当,如案件类型4和案件类型8;反之亦然;如果刑罚执行方式应为适用缓刑,量刑不包括适用缓刑,不管主刑如何,量刑畸重;反之,量刑畸轻。这主要是因为刑罚的严厉程度既取决于抽象的刑期长短,也决定于实际服刑的状况。

(4)量刑包括“主刑”“是否适用缓刑”和“罚金刑”。这一情况与(3)相同,因为罚金刑为附加因子,不能决定量刑是否明显不当。需要强调的是,如果刑罚执行方式应为适用缓刑或不应为适用缓刑,量刑适用缓刑或不适用缓刑,“是否应适用缓刑”即为量刑明显不当,“主刑”和“罚金刑”只能起到加大“明显不当”程度的附加作用。

不难发现,“主刑”和“是否适用缓刑”是决定量刑是否明显不当的主要因子,“罚金刑”似乎只是附加因子。这与学界主张基本一致,[ 参见孙长永:《认罪认罚案件“量刑从宽”若干问题探讨》,载《法律适用》2019年第13期,第13页;王爱立主编:《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉修改与适用》,中国民主法制出版社2019年版,第381页。]但是有所差异,即包括罚金刑在内的附加刑适用错误也属于“明显不当”。[ 参见王爱立主编:《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉修改与适用》,中国民主法制出版社2019年版,第381页。]从罪责刑相适应角度,附加刑适用错误当然会引发量刑明显不当。实践中检、法两院争议的焦点是如何判断主刑畸轻畸重,尤其是有期徒刑。

首先,需要明确的是,主刑畸轻畸重包括以下两种情形:一是刑档选择错误,即量刑是否跨档。例如,应在五到十年有期徒刑的区间量刑,却在五年以下量刑;二是在同一刑档内,量刑是否明显偏轻或偏重。例如,嫌疑人的主观恶性较深,手段残忍,社会危害性极大,在同一刑档中却处以较低的刑罚,就属于偏轻,反之亦然。[ 参见廖青:《检察院就“量刑畸轻”抗诉解析》,载《民主与法制时报》2013年6月3日,第C02版。]其次,“刑档选择是否错误”是定性判断,主要取决于根据犯罪构成事实所认定的罪名是否准确及根据《刑法》分则和《最高人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉》(以下简称“量刑指导意见”)规定的各罪名不同情形下刑罚档次选择是否正确。例如,构成抢劫罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:(1)抢劫一次的,可以在三年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点;(2)有《刑法》第236条法定刑升格的8种情形之一的,可以在十年至十三年有期徒刑幅度内确定量刑起点。此外,还需要考虑的是,影响量刑档次的减轻处罚、免除处罚等法定量刑情节。

最后,“同一刑档内量刑是否明显不当”是定量判断,取决于“量刑判决”对“适当刑值”的偏离度大小和两者之间的绝对差值大小。第一,对于可能判处一年有期徒刑以下刑罚的轻微罪案件,由于绝对差值较小,主要以偏离度大小为判断依据。从立法角度,《刑法》规定的刑档包括“二年以上七年以下有期徒刑”“三年以上七年以下有期徒刑”“三年以上十年以下有期徒刑”“五年以上十年以下有期徒刑”“七年以上十五年以下有期徒刑”“十年以上二十年以下有期徒刑”“十年以上二十五年以下有期徒刑”等,如果以刑档中间值作为主刑适当值,刑档两段必定分属主刑畸轻和主刑畸重,各自对同一刑档中间值的“偏离度”分别为:0.56、0.4、0.54、0.33、0.36、0.33、0.43,其中,“偏離度”最小为0.33,但是,考虑到刑档两段的附近值也在主刑畸轻或者畸重范围,所以,“偏离度”最低应当小于0.33;从抗诉实践看,除涉及量刑跨档和是否适用缓刑外,在同一刑档内,检察机关认为量刑明显不当的,量刑判决对量刑建议的“偏离度”最低为0.17,而且该量刑建议获得二审法院支持。基于此,可以把对主刑适当值的“偏离度”最小值设定为0.17或其附近值,以此作为轻微罪案件中主刑畸轻畸重的临界判断点。第二,对于可能判处一年有期徒刑以上刑罚的轻罪案件和重罪案件,由于偏离度数值一般偏小,应宜根据绝对差值大小。表3显示,在同一刑档内,“量刑判决”与“量刑建议”之间的绝对差值包括1个月、2个月(5次)、3个月、4个月(2次)、12月,由此可见,其常态值分布在“3个月”附近。而“3个月”又是“累犯”这一法定从重情节最低增加的刑期。[ 《最高人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉》规定:“对于累犯,应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪罪行轻重等情况,增加基准刑的10%-40%,一般不少于3个月。”]据此,把绝对差值设定为“3个月”是较为适宜的。

(四)认罪认罚案件中量刑建议权与量刑裁判权的关系

从刑事诉讼法及司法实践看,在认罪认罚案件中,检察机关之所以以“一审判决判处不同于量刑建议的刑罚,原判决量刑明显不当”为由进行抗诉,除了“量刑明显不当”内涵不清这一原因外,更是为了保障其量刑建议对量刑裁判的法定约束力,增强量刑建议对量刑裁判的实际影响。可以说,这类抗诉是由于检察机关过于强调量刑建议对法院判决的约束力而引发的。另一方面,一审法院在量刑建议外判处刑罚以及二审法院大都选择驳回这类抗诉、支持原判的实践表明,在处理认罪认罚案件量刑建议与量刑裁判的关系问题上,法院对认罪认罚案件量刑建议的特殊性认识不到位,片面强调量刑裁判权专属于法院。因此,如何正确理解认罪认罚案件中量刑建议权与量刑裁判权之间的关系,对检察机关依法抗诉和二级法院依法裁判至关重要。

第一,认罪认罚案件中量刑建议权本质上为求刑权,应当服从裁判权。关于认罪认罚案件中量刑建议权的性质,法学界主要有以下两种不同观点:(1)“求刑权说”认为,从本质上讲,不管是非认罪认罚案件,还是认罪认罚案件,量刑建议权都属于求刑权的范畴,与确认性的量刑裁判权有别;[ 参见胡云腾:《正确把握认罪认罚从宽,保证严格公正高效司法》,载《人民法院报》2019年10月24日,第005版;柏恩敬等:《量刑建议等问题比较》,载《中国检察官》2019年第1期,第27页;李东蓊、张凌锋:《认罪认罚从宽的检察实践难题与对策》,载《中国检察官》2019年第1期,第15页;孙长永:《认罪认罚案件“量刑从宽”若干问题探讨》,载《法律适用》2019年第13期,第13页。](2)“让渡的裁判权说”认为,在认罪认罚案件中,之所以检察机关能够与被追诉人就定罪量刑问题进行有限协商,形成的量刑建议会对法官量刑产生法定约束力,是因为法官定罪量刑的裁判权已经提前全部或部分让渡给了检察机关,因此,检察机关的量刑建议实质上具有了“裁判权”的属性。[ 参见吴冬、张东武、吴海伦:《认罪认罚从宽制度改革中量刑建议研究》,载《人民检察》2017年第17期,第22页;鲍键、陈申骁:《认罪认罚从宽制度中量刑建议的精准化途径与方法——以杭州市检察机关的试点实践为基础》,载《法律适用》2019年第3期,第34、36页;刘杉彬、冯靖雯、王芳:《自由裁量权与检察院精准量刑建议的博弈与平衡——以四个基层法院的认罪认罚判决书为样本》,载胡云腾主编:《司法体制综合配套改革与刑事审判问题研究——全国法院第30届学术讨论会获奖论文集》(下),人民法院出版社2019年版,第949页;柏恩敬等:《量刑建议等问题比较》,载《中国检察官》2019年第1期,第27页;陈国庆:《量刑建议的若干问题》,载《中国刑事法杂志》2019年第5期,第16-17页。]两种观点的根本区别在于认罪认罚案件中的量刑建议权究竟是“求刑权”,还是“裁判权”。从权力配置看,国家刑罚权由制刑权、求刑权、量刑权和行刑权构成,并分别配置给了立法机关、检察机关、审判机关、刑罚执行机关。其中,求刑权是对犯罪分子提起刑事诉讼、请求法院判处刑罚的权力,包括定罪请求权和量刑请求权(即量刑建议权),量刑权是裁量刑罚且具有终局效力的权力,两者是一种“求刑申请”与“裁判确认”的关系。而此次认罪认罚从宽制度改革并没有改变刑事诉讼中这种权力配置,其主要目的是为认罪认罚案件的处理提供快速通道,以实现繁简分流、合理配置司法资源。[ 参见胡云腾主编:《认罪认罚从宽制度的理解与适用》,人民法院出版社2018年版,第257页。]因此,不管是非认罪认罚案件中,还是认罪认罚案件中,量刑建议“求刑权”的属性不会改变,量刑建议权应当服从量刑裁判权。

第二,认罪认罚从宽制度的特殊价值决定了法院有采纳量刑建议的职责。认罪认罚从宽制度的核心要义在于通过诉讼程序兑现被追诉人认罪认罚后应得到的“从宽处罚”。从程序设置看,认罪认罚后“从宽处罚”的兑现包括两个步骤:第一步是控辩双方协商合意形成内含“从宽处罚”的量刑建议,第二步是法院确认自愿认罪认罚后采纳内含“从宽处罚”的量刑建议。这意味,法院具有充分尊重并采纳量刑建议以兑现“从宽处罚”的职责。没有极其例外的正当理由,法院不应当判处不同于量刑建议的刑罚。所谓极其例外的正当理由,除《刑事诉讼法》第201条第1款列举的五种例外情形外,实践中最常见的理由是“量刑建议明显不当”。但是,从认罪认罚从宽制度的宗旨和第201条确立的检法衔接机制来看,法院以量刑建议明显不当而判处不同于量刑建议的刑罚时,应当特别慎重。除符合前文提出的判断标准以外,法院应当尊重检察机关与被告人在充分协商后达成的量刑共识。从长远角度看,随着认罪认罚自愿性保障机制的不断健全、认罪认罚从宽制度适用率的不断提高以及检察机关量刑建议经验的不断积累,未来可以考虑对《刑事诉讼法》第201条加以修改完善,以进一步明确量刑建议的法律约束力,避免不必要的检法之争,同时更好地保障自愿认罪认罚的被告人所合理期待的正当权益。

四、基于事实认定和适用法律上的其他错误而提出的抗诉

(一)案件基本情况及相关问题

由上文所知,这类抗诉共包括由于公诉机关提起公诉时未一并移送被告人的犯罪前科材料导致一审判决对前科事实未予认定且量刑不当、被告人投案不符合自首的条件却被错误地认定为自首、适用法律时对新旧法条的选择出现错误、判处确定的缓刑考验期限违反法律明示规定、判处的罚金数额违反司法解释的明示规定等五种情形,其案件基本情况如下列所示:

通过对上表信息的梳理和分析发现,案例1、2和3显为法律适用错误,案例4、5显为事实认定错误。这类抗诉涉及的主要问题包括:

第一,这些简单且低级的错误普遍发生在适用速裁程序的认罪认罚案件中,原因是什么?

第二,“采纳量刑建议”除了包括采纳公诉机关建议的刑罚外,是否还包括公诉机关指控的事实和适用的法律(影响量刑部分)?因为量刑建议中建议的刑罚是基于公诉机关指控的犯罪构成事实、影响量刑的其他事实以及适用的法律。

第三,如果公诉机关提出的量刑建议本来就明显不当,导致一审判决量刑明显不当的,如案例4,事后公诉机关还能否抗诉?

第四,如果二审法院认为“一审判决认定事实错误”(如案例5及近期热议的余金平案关于“自首”的认定)而不是“事实不清或者证据不足”,导致量刑不当的,应当如何处理?

(二)“从快”对实体公正的减损

认罪认罚案件,与认罪不认罚案件相比,由于控辩双方除了对犯罪事实及指控罪名无异议外,还对量刑事实及协商形成的量刑建议无异议,因此,审理程序被极大的简化甚至省略,审判时间也被极大地缩短。例如,适用速裁程序审理的轻微案件,法律明确规定“一般不进行法庭调查、法庭辩论”,实践中多数法院通常进行批量式开庭,平均每个案件的审理时间只有几分钟。[ 参见王彪:《刑事诉讼中认罪认罚从宽制度争议问题研究》,载《刑事法评论》2017年第1期,第211页。]不过,这种“从快处理”在提高诉讼效率、节约司法资源的同时,也很可能削弱了法官对案件审查的有效性,从而导致案件实体上的不公。从客观层面看,“认罪协商制度之所以会形成与案件真实之间的紧张关系,也正在于这种简化与司法认知的过程性的冲突。”[ 裴炜:《英国认罪协商制度及对我国的启示》,载《比较法研究》2017年第6期,第132页。] 从主观层面看,认罪认罚从宽制度下诉讼程序从简从快本质上是加重了法官勤勉审查的义务,即法官要在有限的程序环境中对案件进行更多实质审查,包括定罪量刑事实及适用的法律,认罪认罚的自愿性和具结书的真实性、合法性,以及量刑建议等,以弥补程序简化而可能带来减损实体公正的风险。但是,实际上是,法官随着程序简化、工作便利而放松了对事实或法律的审查。上述低级错误的发生就是最好的例证。正如李昌盛教授所言:“‘协商后达成的认罪认罚具结书和量刑建议,由于控辩双方无争议,审理程序简化乃至完全省略,如果法官不负责任,不认真细致地阅卷,那么认罪认罚从宽制度所带来的全部风险就可能转化为现实。”[ 李昌盛:《认罪认罚从宽制度若干争议问题探讨——以余金平交通肇事案为例》,载微信公众号“厚德云课堂”,2020年4月22日。]由此可见,促进以及保障法官在“从快”的程序环境中勤勉履行职责以防止“过分追求效率而越过公正底线”已成为司法工作中迫切需要解决的难题。此外,通过实践观察发现,检察机关依法提出抗诉能够对程序简化而导致实体不公发挥重要的补正功效。

(三)“采纳量刑建议”的内涵

从狭义理解上看,认罪认罚案件中的量刑建议包括主刑、附加刑和是否适用缓刑等内容,采纳量刑建议即为采纳建议的刑罚。这是实践中检、法两院判断量刑建议采纳与否所依据的标准。但是,从广义理解看,结合《指导意见》第33条关于量刑建议根据的规定,认罪认罚案件中的量刑建议实际上是建立在控辩共同认可的犯罪构成事实、影响量刑的其他事实以及适用的法律上。这意味着“采纳量刑建议”除了包括采纳建议的刑罚,还应体现在法院对控辩一致认同的犯罪构成事实、影响量刑的其他事实和适用的法律无异议,尤其是法定量刑情节。如果量刑判决所依据的事实基础与量刑建议不同,即使法院采纳了量刑建议,也可能有违实体公正。这在确定刑量刑建议的案件中体现得尤为明显。如在案例5中,检察机关的量刑建议为“有期徒刑六个月,并处罚金一万五千元”,所依据的事实除其他情节外,认为被追诉人投案不符自首条件,是一项重要理由。一审法院一方面认定被追诉人投案属于自首,同时却又认为 “量刑建议适当,应予采纳”,[ 参见湖北省武汉市硚口区人民法院(2017)鄂0104刑初632号一审刑事判决书。]并判处被告人“有期徒刑六个月,并处罚金一万五千元”。从实体真实原则和罪责刑相适应原则角度,由于对自首情节的认定完全不同,“量刑判决”与“量刑建议”实质上已经完全不同。此外,实践中可能会出现公诉机关提出量刑建议后又新增量刑情节,如退贓退赔、被害人谅解,导致量刑根据可能与量刑建议根据不一致而影响法院采纳量刑建议,此时可以通过以下技术性手段予以解决:法院可以当庭建议公诉机关调整量刑建议,或者公诉机关可以采取附条件量刑建议的方法,即明确不同情形对应的量刑建议,法院审判时只要根据不同情形,选择一种量刑建议即可。[ 参见鲍键、陈申骁:《认罪认罚从宽制度中量刑建议的精准化途径与方法——以杭州市检察机关的试点实践为基础》,载《法律适用》2019年第3期,第41页。](四)量刑建议明显不当与抗诉

在认罪认罚案件中,量刑建议明显不当导致量刑明显不当,事后公诉机关能否提起抗诉,实质上涉及保障被告人经与公诉机关协商合意形成的、法院最终予以确认的实体性利益与捍卫刑事诉讼的核心价值之间的权衡问题。一种情形是公诉机关履行法定监督职责,以量刑明显不当为由提出抗诉,虽然恪守了中立客观的义务进而维护了实体公正,但是同时也剥夺了之前向被告人认罪认罚后承诺的实体性利益,而且这种“出尔反尔”的做法可能会产生损害国家公信、削弱认罪认罚从宽制度的“激励机制”等消极后果。另一种情形是公诉机关信守了之前对被告人给予的“量刑优惠”的承诺,但是在量刑建议或量刑明显背离罪责相适应原则的情况下不抗诉,既不符合《刑事诉讼法》第201条的规定,也有违“纠正错误裁判”的法定监督职责,最终导致实体不公的审判结果。这会严重冲击刑事诉讼程序的正当性。两者权衡比较,前者对于维护包括认罪认罚从宽制度在内的整个刑事司法系统的良性运转更为重要。同时,为了避免这种情况的发生,检察官在提出量刑建议或法官在作出量刑判决时,应当坚守实体真实原则和罪责相适应原则。

(五)二审法院对“原审认定事实错误”的处理

针对实践中出现的“原审判决认定事实错误,量刑不当的”,《刑事诉讼法》第236条关于“二审处理原则”的规定缺乏明确指示。从法理角度,第二审程序的纠错功能和救济功能决定了第二审法院对第一审判决存在的认定事实、适用法律等问题应当及时予以纠正,以实现对被告人权益及国家公诉的救济。从规范角度,一方面,《刑事诉讼法》第233条确立全面审查原则意义在于最大限度发现原判决的错误,充分发挥二审程序的纠错功能;另一方面,《刑事诉讼法》第236条第3项规定中“查清事实后改判”的表述意味着,“原判决认定事实确有错误且已经查清,应当直接改判”,否则既不符合二审程序设立的初衷,也有违诉讼经济原则。据此,如果二审法院认为“一审判决认定事实错误”而不是“事实不清或者证据不足”,导致量刑不当的,应当直接改判。同时,根据上诉不加刑原则,[ 根据“禁止不利变更”“不告不理”“控审分离”等诉讼法理,“上诉不加刑原则”应理解为“被告人提出上诉的,除检察机关提出不利于被告人的抗诉或自诉人提出不利于被告人的上诉外,第二审人民法院不得加重对被告人的刑罚”。]除非检察机关提出不利于被告人的抗诉或自诉人提出不利于被告人的上诉,二审法院不得加重对被告人的刑罚。

An Empirical Study on Issues of Protest in the Case of the Admission of Guilt and Acceptance of Punishment: Based on the Analysis of 102 Adjudication Documents

SUN Changyong, FENG Kezhen

(Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)Abstract:

Based on the empirical analysis of adjudication documents, it is found that the protest in the case of the admission of guilt and acceptance of punishment includes three types: “protest against the defendants appeal”, “protest caused by the failure to adopt sentencing recommendation” and “protest against other errors in factfinding and application of law”. The first kind of protest mainly involves “the acceptance of punishment” in the case of the admission of guilt and acceptance of punishment and the understanding and application of Article 228 of the Criminal Procedure Law. The second type of protest mainly involves the understanding and application of Article 201 of the Criminal Procedure Law and the similar provisions of the Measures for the Pilot Program of Imposing Lenient Punishments on Those Confessing to Their Crimes and Accepting Punishments (For Trial Implementation). The third type of protest is the inevitable result of relaxing factual or legal review due to the emphasis on “ speediness ”, which reflects the correction effect of the protest on the substantive injustice caused by the simplification of the procedure, but at the same time, it also exposes such problems as “obviously improper sentencing recommendations lead to obvious improper sentencing, and whether the public prosecution organ can initiate a protest afterwards”.

Key Words: protest; appeal; sentencing recommendation; speediness

本文責任编辑:周玉芹

收稿日期:2020-06-25

基金项目:国家社科基金重点项目“认罪认罚从宽制度实施问题研究”(19AFX009)

作者简介:

孙长永(1964),男,安徽寿县人,西南政法大学诉讼法与司法改革研究中心教授,博士生导师;冯科臻(1991),男,安徽涡阳人,西南政法大学刑事诉讼法学专业博士生。