不同年龄急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入治疗后的临床特点及预后*

2020-10-21戚德青刘朵蒲强李洁琪

戚德青, 刘朵, 蒲强, 李洁琪

(贵州医科大学附属医院 心内科, 贵州 贵阳 550004)

有研究报道,我国心血管病的发病人数呈持续增加的趋势,其中急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)患者也呈逐年升高的趋势[1]。经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)手术因创伤小、可改善患者心功能等优点,现已成为AMI患者的首选治疗方法[2-4]。有学者发现,年龄是影响心血管疾病发生的一个重要危险因素[5],了解不同年龄AMI患者发病特点及预后显得尤为重要。既往临床随机对照研究大多将年龄≥75岁列为排除标准,对于≥75岁患者的相关的临床研究报道也极少,国内关于不同年龄AMI患者经PCI治疗临床预后的研究目前未见报道。本文对住院且入院后行急诊PCI治疗的450例AMI患者根据年龄进行分组,探讨不同年龄AMI患者经PCI治疗的临床特点及预后,报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2016年9月—2017年12月住院且入院后行急诊PCI治疗的AMI患者450例,其中男286例、女164例。所有患者均符合《急性心肌梗死的诊断治疗指南(2010版)》[6]诊断标准,AMI分类包括急性ST段抬高型心肌梗死(st-segment elevation myocardial infarction,STEMI)和非ST段抬高型心肌梗死(non-st-segment elevation myocardial infarction,NSTEMI),STEMT患者303例,NSTEMI患者147 例。排除结缔组织病、自身免疫性疾病、肿瘤等终末期疾病、痴呆、中风等生活无法自理的患者,排除严重肝肾功能不全、严重的瓣膜性心脏病、心肌疾病、严重心律失常、年龄<30岁的急性心梗患者。

1.2 方法

1.2.1分组 根据世界卫生组织最新年龄分层标准将AMI患者分为30~44岁组、45~59岁组、60~74岁组及≥75岁组。

1.2.2数据收集 收集患者的一般资料[年龄、性别及体质量指数(body mass index,BMI)]、心血管危险因素(吸烟史、糖尿病史、高血压史、冠状动脉家族史及高胆固醇血症病史)、Killip分级、舒张压、收缩压、梗死相关动脉及临床用药情况[血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitor,ACEI)/血管紧张素受体Ⅱ拮抗剂(angiotensin Ⅱ receptor blocker,ARB)、阿司匹林、β受体阻滞剂、他汀类药物、替罗非班、醛固酮受体拮抗剂、二磷酸腺苷(adenosine diphosphate,ADP)受体拮抗剂]、行PCI术前及术后TIMI分级;随访12个月(每月至少随访1次),记录并收集患者发生的临床事件。临床不良事件包括心血管不良事件 [新发的充血性心力衰竭、再梗死、缺血性卒中、出血性卒中、严重的心律失常(室速、室颤、二度Ⅱ型及三度房室传导阻滞)]及全因死亡。

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 一般资料

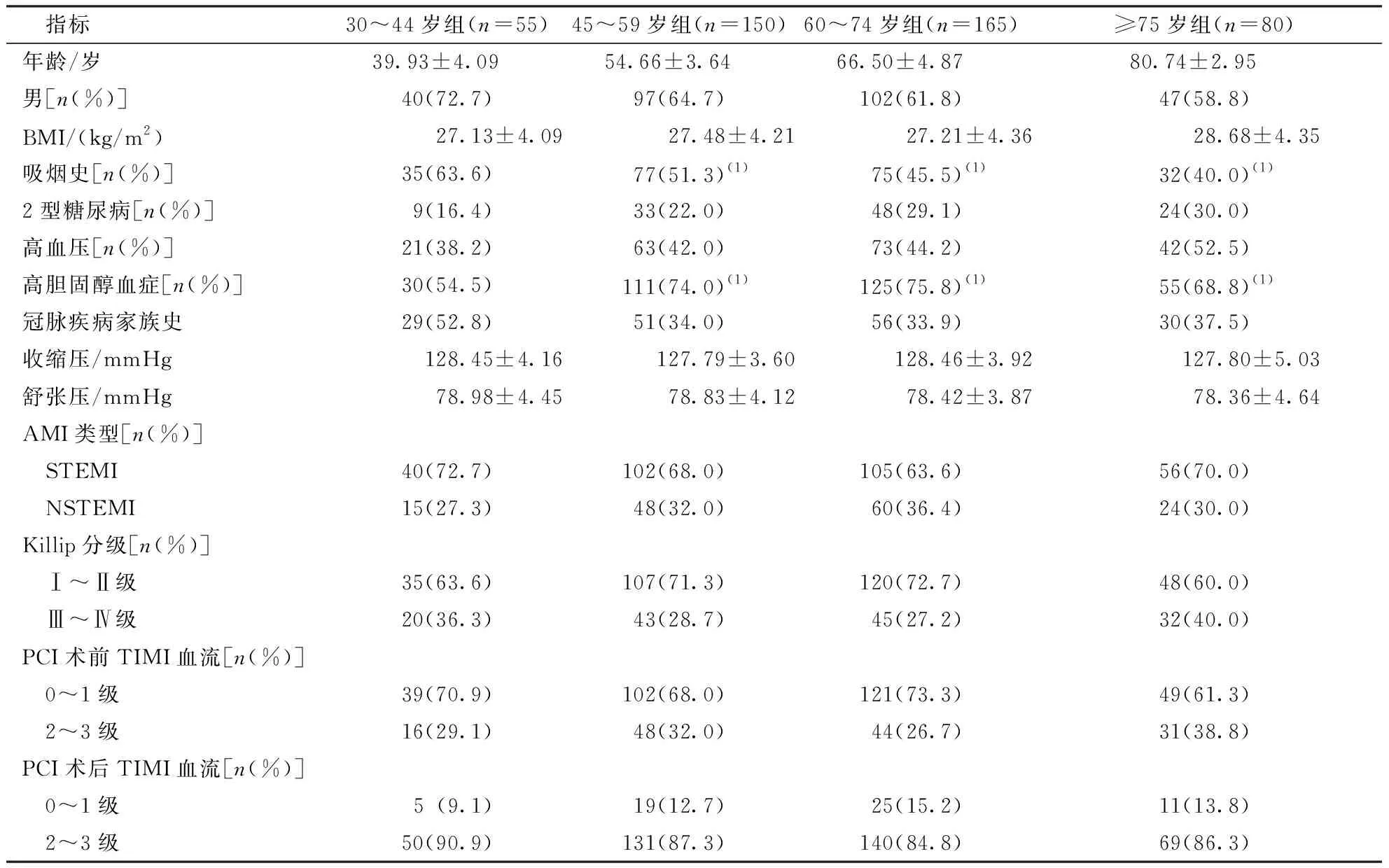

4组AMI患者性别、BMI、糖尿病、冠状动脉疾病家族史、高血压、心率、收缩压及舒张压、PCI术前及术后TIMI血流分级、梗死类型比较,差异无统计学意义(P> 0.05),30~44岁组吸烟史、高胆固醇血症比例低于其余3组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 4组AMI患者一般资料比较Tab.1 Comparison of baseline characteristics among AMI patients in four groups

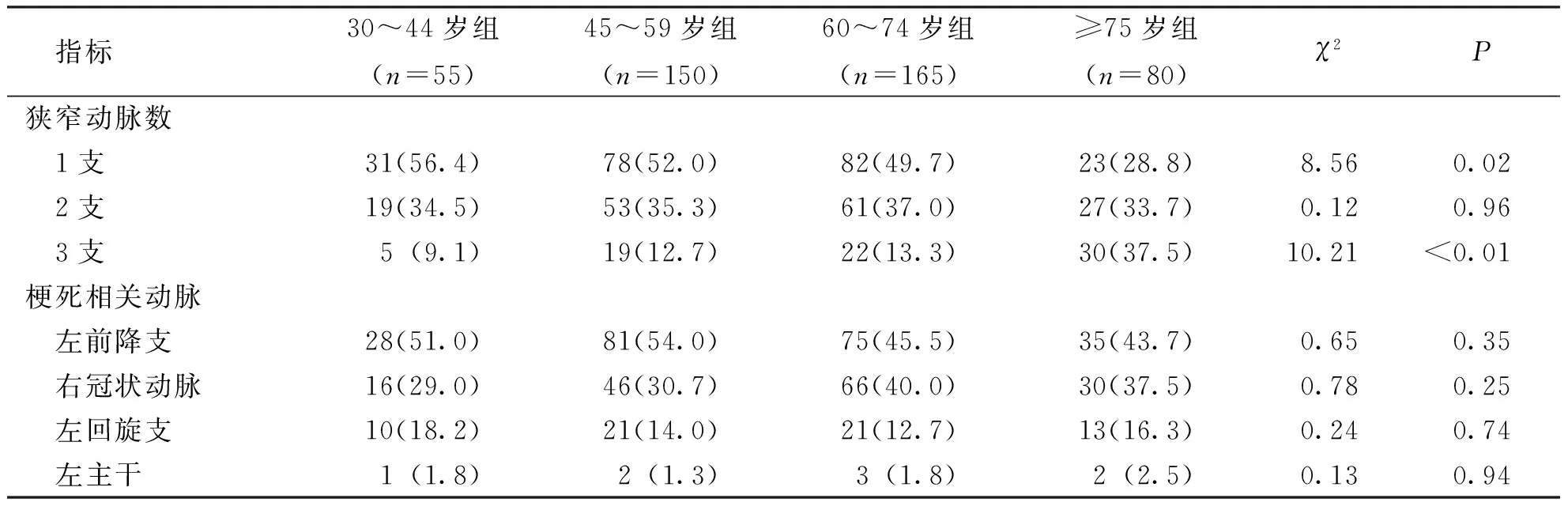

2.2 冠脉病变情况

结果显示,4组AMI患者狭窄动脉数比较,1支及3支血管病变发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中30~44组1支血管病变发生率最高,≥75岁组3支血管病变发生率最高;各组患者梗死相关动脉的发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 4组AMI患者冠脉病变发生情况比较[n(%)]Tab.2 Comparison of coronary artery lesions among AMI patients in four groups[n(%)]

2.3 临床用药

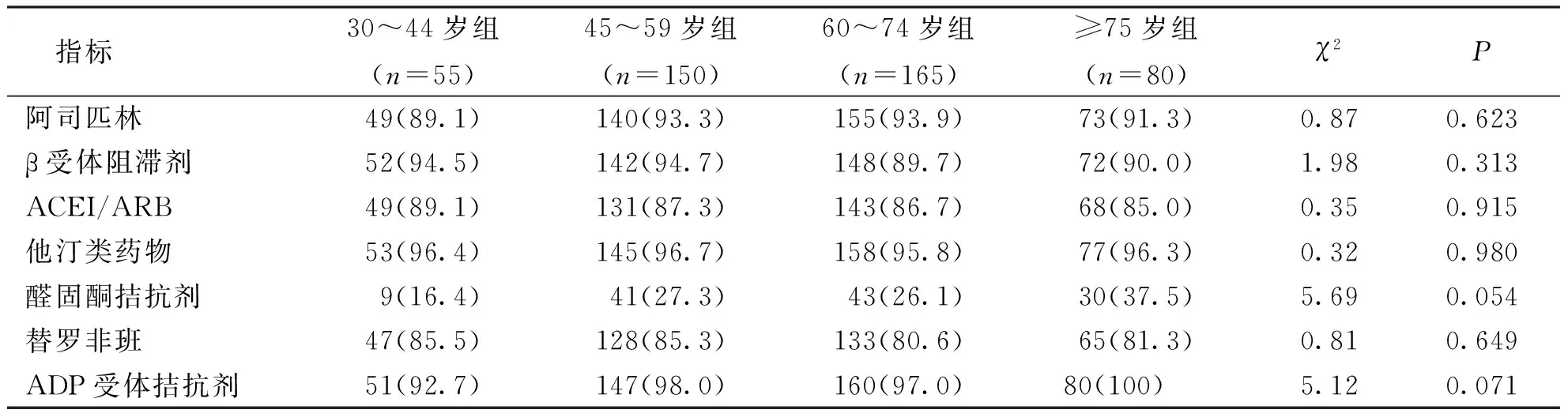

4组AMI患者使用阿司匹林、β受体阻断剂、ACEI/ARB、他汀类药物、醛固酮拮抗剂、替罗非班及ADP受体拮抗剂的比例比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 4组AMI患者用药情况比较[n(%)]Tab.3 Comparison of drug use among AMI patients in four groups[n(%)]

2.4 临床事件发生率

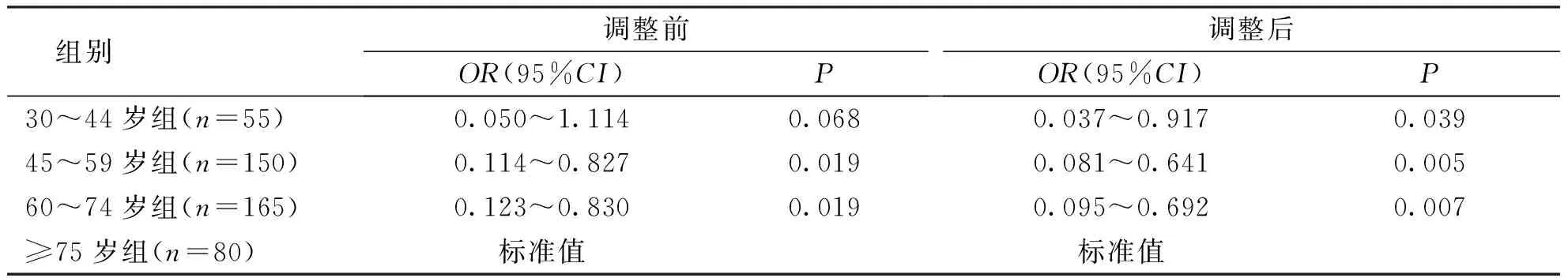

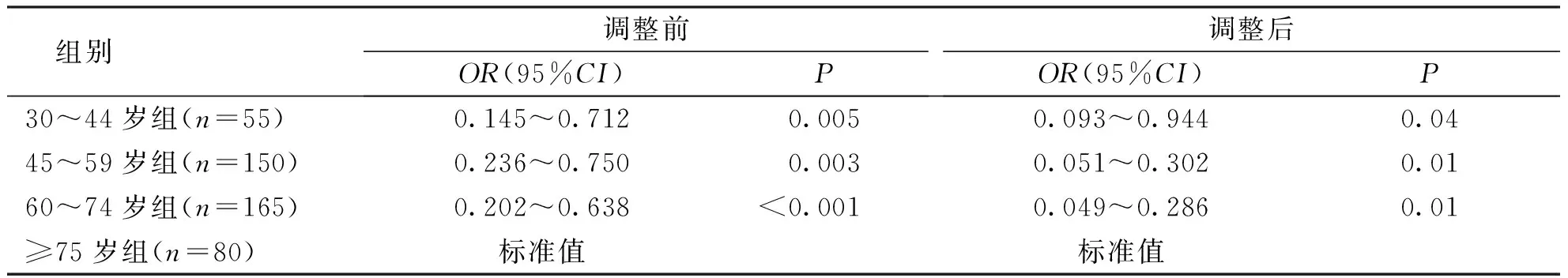

如表4结果显示,≥75岁组患者心衰、再梗死、缺血性卒中、出血性卒中、严重心律失常的发生率最高(10.0%、6.3%、7.5%、6.3%、6.3%),30~44岁组患者心衰、缺血性卒中、严重心律失常的发生率最低(分别为5.5%、3.6%、1.8%),45~59岁组患者出血性卒中发生率最低(2.7%),60~74岁组患者再梗死发生率最低(3.0%),各组间仅心血管事件死亡及总终点事件发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。对心血管事件全因死亡及总终点事件进行调整,结果显示30~44岁组全因死亡率(3.6%)调整前比较差异无统计学意义(P>0.05),但调整后差异有统计学意义(P<0.05); 45~59岁组、60~74岁组全因死亡率均低于≥75岁组(4.7%、4.8%及13.7%),调整前后差异均有统计学意义(P<0.05);各组患者总心血管事件发生率有统计学意义(P=0.001),30~44岁组、45~59岁组、60~74岁组患者心血管事件发生率均低于≥75岁组(21.8%、27.3%、24.2%及50%),差异有统计学意义(P<0.05)。调整后上述组间差异仍有统计学意义(P<0.05)。见表5和表6。

表4 4组AMI患者发生心血管事件比较[n(%)]Tab.4 Comparison of cardiovascular events among AMI patients in four groups[n(%)]

表5 4组AMI患者全因死亡Logistic回归分析Tab.5 Logistic regression analysis of all-cause mortality among AMI patients in four groups

表6 4组AMI患者总临床事件Logistic回归分析Tab.6 Logistic regression analysis of general clinical events among AMI patients in four groups

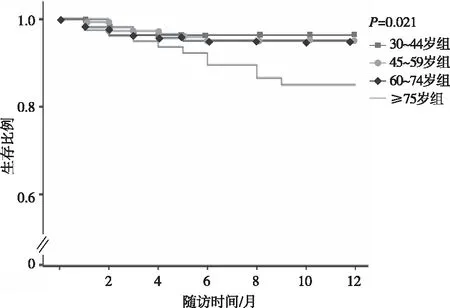

2.5 生存情况

结果显示,30~44岁、45~59岁及60~74岁三个年龄段患者生存情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),但均优于≥75岁组,差异有统计学意义(P<0.05)。见图1。

图1 4组AMI患者的K-M生存曲线结果Fig.1 Results of K-M survival curve among AMI patients in each group

3 讨论

研究表明,AMI的发病与年龄呈正相关,不同年龄段AMI患者临床特点存在差异[7-9],影响因素中,男性、吸烟史、有冠状动脉家族史对年轻患者中的影响较大,而高血压及糖尿病史则对老年患者影响较大。单支血管病变多见于年轻AMI患者,而老年人AMI的冠脉病变容易累及多支[10-11]。年龄是影响AMI预后的一项重要因素,Reinstadler等[12]发现在年龄>45岁组心脏主要不良事件发生率显著高于年龄≤45岁组。Trzeciak的[13]分析也发现,在随访期间,年龄≤45岁组患者死亡率和主要不良心血管事件明显低于年龄>45岁年龄组患者。

李京[14]以全国31省市自治区多家医院上报的24 394例患者为研究对象,分析不同年龄组AMI患者心血管危险因素分布,结果发现不同年龄段AMI患者的危险因素差异较为明显,年轻患者中吸烟、肥胖较为普遍。本研究结果显示,吸烟史在年轻患者中更常见,高胆固醇血症在老年患者中更常见,支持既往的研究报道。付丽等[15]分析496例不同年龄行急诊PCI的STEMI患者,发现45岁以下患者单支病变比例明显高于≥75岁以上患者,3支病变比例明显低于上述患者。刘美丽等[16]研究1 741例不同年龄组女性急性STEMI患者,亦发现年轻患者单支病变比例较高,而老年患者3支病变比例高,与付丽等研究结果一致。本研究发现年轻患者1支血管病变较多,而老年患者3支血管病变较多,亦支持上述研究结果。刘美丽等[16]同时还比较了不同年龄组女性急性STEMI患者院内死亡事件及其他临床心脏不良事件的发生率,发现老年患者院内死亡率增高,主要表现为术后死亡发生率明显增加,国外研究[17]亦支持上述结果。本研究表明30~44岁组、45~59岁组、60~74岁组患者全因死亡率及总的临床事件发生率均低于≥75岁组,差异调整后均具有统计学意义(P<0.05),与国内外相关研究结果一致。考虑原因为AMI年轻患者冠状动脉闭塞病理生理机制不同,并发症少,冠状动脉病变范围小,故预后较好。而对于年龄较大的AMI患者不仅有广泛的冠状动脉病变,而且还有较高的血管结构钙化迂回曲折。即使在成功的血管成形术后,这些因素可能进一步导致死亡风险增加,并增加并发症的发生。随着年龄的增大,可导致心脏和心血管系统解剖及生理发生改变,如血管顺应性下降、内皮功能障碍、纤维化导致舒张功能障碍、心室肥大和重构以及对β-肾上腺素能刺激反应减弱,亦可导致凝血和纤溶活性的改变,均可使老年AMI患者预后不良。另外,老年人冠状动脉开通后的梗死区心肌常常合并微血管阻塞,对于梗死心肌的修复造成一定影响,进而导致多器官功能不全影响预后[18]。

综上所述,年龄是影响AMI 患者PCI治疗患者预后的重要危险因素,年轻患者预后略优于年龄≥75岁的老年患者。了解不同年龄患者的临床特点及预后,对临床管理、判断预后有一定的指导作用。但本研究尚有一定的局限性,纳入的病人数相对较少,随访时间稍短,一定程度上可影响研究结果,不能完全准确的反映长期临床预后。