农业现代化背景下县域光伏扶贫生态补偿标准评估

2020-10-21刘城宇杨洪明赖明勇

刘城宇,杨洪明,赖明勇

(1. 长沙理工大学经济与管理学院,长沙 410114;2. 长沙理工大学电气与信息工程学院,长沙 410114)

0 引 言

随着农业现代化水平逐渐提高,对化石能源的依赖,已经成为制约农业可持续发展的重要因素。经过不断研究、试验、完善和发展,光伏发电与水利灌溉[1-2]、路灯照明[2-3]、农业种植[4]、能量管理[5]等结合的光伏技术日渐成熟,探索出光伏+互联网[6-7]、农村微能网[8]等特色模式,形成了以绿色能源为支撑的复合产业体系。同时,农业现代化建设也最大限度提升了光伏扶贫的减贫成效[9]。

当前,中国政府正利用荒山荒坡、房屋屋顶或农业大棚,通过开展光伏发电产业扶贫工程,解决贫困地区的用电难题[10],增加贫困户可持续收入[11]。到2020 年,中国将完成200 万建档立卡贫困户的光伏扶贫项目建设,装机容量达 15 GW。但由于搭建大棚电站的经济成本,以及安装屋顶电站的质量要求均超过贫困地区的建设能力范围,目前村级光伏扶贫电站仍以建在荒地上为主。

而地面光伏电站的大规模建造,将对农村生态系统服务功能的供给产生直接影响。生态系统服务功能是生态系统为维持人类赖以生存的自然环境条件而提供生产活动产品或服务的功能,包括净化大气环境、固碳释氧、防风固沙、涵养水源、营养物质循环、太阳能发电等。其中,电站的运行不仅为贫困家庭提供低污染、低排放的电能,同时通过电池板和支架固定泥沙,起到防风固沙作用,增加生态服务供给,形成外部收益。但组件生产和电站建设,将引起能耗和排放[12-15],导致气候变暖、环境污染,最终影响周边居民的身体健康,增加政府环境治理支出,形成外部成本。

为弥补外部成本承担者的经济损失,依据Pigou 理论[16],应通过政府调控手段使外部效应内部化。而生态补偿机制是以“受益者付费、补偿受损者”为原则,将外部成本或收益通过补偿方式由行为主体承担或享有,从而促使保护环境行为增加与破坏生态行为减少,最终实现人与自然和谐共生。因此,考虑开展光伏扶贫项目对生态系统服务功能的外部影响,制定科学合理的生态补偿方案和标准,是亟待解决且具有中国特色和重大现实意义的研究难点和热点。

作为可再生能源,太阳能发电对环境产生的正面影响[17-20]是现有研究的热点。文献[21]运用生命周期法计算了光伏发电替代燃煤发电减少的污染排放量。文献[22]将光伏技术与照明设备和灌溉系统相结合,不仅减少了能源消耗,还增加了牛奶加工生产产量。除了节能减排,文献[23]还发现,光伏发电有利于调节沙漠地区的热力平衡。文献[24]设计了一种生态智能温控系统,确保温室番茄在适宜环境中生长。当光伏温室恒温运行时,节省电费最高可达75.93%[25]。而对生态系统的负面影响,文献主要涉及光伏组件的生产环节[26-27]。如文献[28]采用全生命周期方法核算光伏组件生产过程中的环境影响与经济成本核算。文献[29]从外部成本的角度计算了生产电池硅片,对农耕种植和人类健康造成的损害成本。但鲜有文献针对外部成本承担者的经济损失,考虑光伏发电系统产生的正负外部效应,提出具体弥补措施。

因此,在现有研究基础上,综合考虑开展光伏扶贫项目对经济、环境、社会 3 个维度的影响,运用生态系统服务付费方法,构建生态系统服务指标评价体系,以及经济价值与经济损失评估模型。通过设计生态补偿方案,确定生态补偿标准,弥补外部成本承担者的经济损失,以期为可再生能源发电的生态补偿研究,提供科学、合理的参考依据。

1 光伏扶贫生态系统服务评价指标体系构建

1.1 生态系统服务评价指标体系

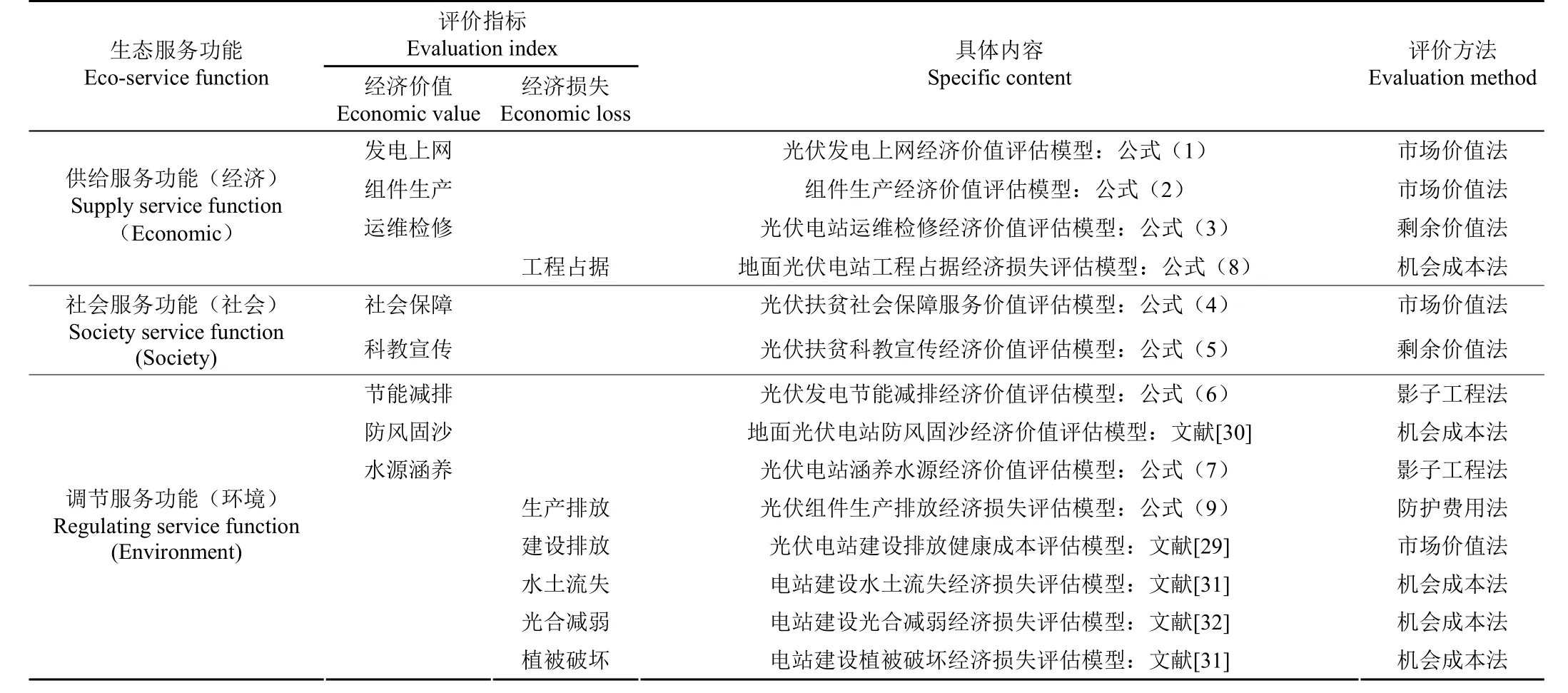

参考千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment,MA)框架,结合地面光伏电站生产、建设、运行对经济、环境、社会 3 个维度的综合影响,将光伏扶贫生态系统服务功能划分为供给服务功能、调节服务功能和社会服务功能,并以此构建经济价值与经济损失评价指标,详情见表1。

表1 光伏扶贫生态系统服务指标评价体系Table 1 Evaluation index of ecosystem services system from photovoltaic poverty alleviation

1.2 生态系统服务评价指标的经济价值与经济损失评估模型

准确评估经济价值与经济损失,是设计生态补偿方案、确定补偿标准的基础。基于生态系统服务指标评价体系,运用生态系统服务付费方法,构建光伏扶贫经济价值与经济损失评估模型。

1.2.1 考虑生态系统服务功能的光伏扶贫经济价值评估模型

1)光伏发电上网经济价值评估模型

光伏电站运行为贫困户提供了绿色清洁的电能,增加了农村生态系统的产品供给服务。地面村级光伏扶贫电站的发电上网模式为“全额上网”,经济价值评估模型为

式中Ef为“全额上网”模式下的光伏发电上网经济价值,元;G为光伏电站的实际发电量,kW·h;ρpv为研究区域所在省份的光伏发电标杆上网价格,元/kW·h。

2)组件生产经济价值评估模型

光伏扶贫项目的开展增加了光伏电站的社会需求,提高了光伏组件的生产价值。因此,组件生产是光伏扶贫项目为贫困村提供的产品供给服务。对于光伏企业而言,光伏组件的生产价值由生产利润决定,表达式为

式中Epv是光伏企业生产利润,元;Sc是光伏电站装机容量,kW;Ppv是光伏组件单价,元/kW;Cpv是生产光伏组件的单位成本[21],元/kW·h。

3)光伏电站运维检修经济价值评估模型

光伏发电上网收益由贫困村集体、贫困户与光伏企业按比例分配。其中,光伏企业收益用于承担电站运行过程中的停运、检修、更换系统零配件、电器维修及人工产生的费用,是光伏扶贫项目提供的生产活动供给服务。光伏电站运维检修经济价值评估模型为

式中Em为光伏电站运维检修经济价值,元; 1μ为光伏企业所得发电上网收益系数。

4)光伏扶贫社会保障服务价值评估模型

光伏扶贫项目为贫困人口提供电站管护工作,增加了贫困村的就业岗位,是为贫困村提供的社会服务。增加的社会保障服务价值由管护人员年收入表示,表达式[30]为

式中Eb为光伏扶贫项目提供的社会保障服务价值,元;Ntr是从事光伏电站管护工作的劳动人数,人;Wtr是管护工作的平均报酬,元。

5)光伏扶贫科教宣传经济价值评估模型

村集体所得发电上网收益主要用于支付日常管护人员的工资报酬,剩余部分投入光伏扶贫项目的科教宣传活动。科教宣传推动贫困人口绿色用电,是光伏扶贫项目为贫困村提供的社会服务,表达式为

式中Ee为光伏扶贫科教宣传经济价值,元; 2μ为村集体所得发电上网收益系数。

6)光伏发电节能减排经济价值评估模型

与传统燃煤发电相比,光伏电站在运行中没有温室气体和污染气体排放,增加了农村生态系统的环境调节服务,是理想的节能减排媒介。因此,通过计算燃煤发电排放污染气体和温室气体的环境成本,可得光伏电站发同等电量产生的节能减排经济价值,具体模型[33]为

式中Er为运行光伏电站产生的节能减排经济价值,元;Crj为第j种污染气体的单位环境成本,元/kg;Cr4为二氧化碳的排放单价,元/kg;Krj是燃煤发电过程中,第j种污染气体的单位排放量,kg/kW·h;Kr4是温室气体的单位排放量,kg/kW·h;j为污染气体种类。

7)地面光伏电站防风固沙经济价值评估模型

太阳能电池板通常按某特定角度和方位倾斜搭建,从而最大限度吸收光照,提高能源利用效率,并起到防风作用。此外,电站支架通过固定泥沙,提高土壤抗侵蚀能力,降低了沙漠化的可能。地面光伏电站的防风固沙能力,增加了农村生态系统的环境调节服务,经济价值评估模型参考文献[30]。

8)光伏电站涵养水源经济价值评估模型

光伏电站倾斜搭建,阻挡了太阳光照对地面的辐射,致使地表温度降低,减缓水分蒸发,提高空气湿度,易形成小面积径流,增加土壤水分,调节了农村生态系统的水资源比例。因此,光伏电站涵养水源的经济价值与温差、蒸散量、风速、水汽压、相对湿度等因素有关,具体评估模型[31]为

式中Ew是光伏电站涵养水源产生的经济价值,元;Spv 是电池板投影面积,hm2;Met是地表水分蒸散量,mm,选取联合国粮食组织(FAO)提出的Penman-Monteith 修正公式[34]计算得出;Pw是单位蓄水量的水库建造成本,元/m3。

1.2.2 考虑生态系统服务功能的光伏扶贫经济损失评估模型

1)地面光伏电站工程占据经济损失评估模型

地面光伏扶贫电站的建设将占用贫困村土地,减弱农村生态系统的生产供给服务。因此,以土地的机会成本核算工程占据经济损失,计算公式[35]为

式中Eo为地面光伏电站占用土地导致的经济损失,元; lP是研究区域单位面积土地机会成本,元/m2。

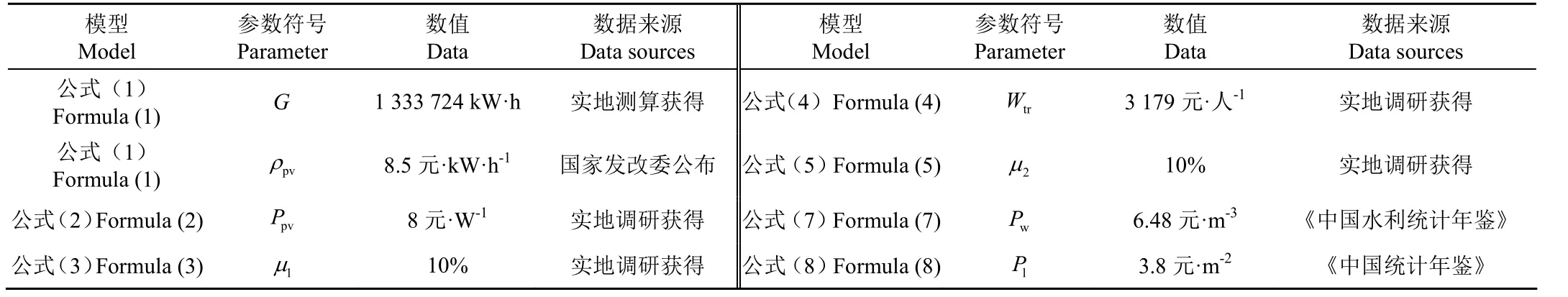

2)光伏组件生产排放经济损失评估模型

生产光伏组件将引起污染气体和温室气体排放,减弱了生态系统的环境调节服务。其中,排放污染气体的经济损失通过工业排污费核算,排放温室气体的经济损失通过吸收 CO2的造林成本和碳排放价格(碳税)的均值核算。光伏组件生产排放经济损失评估模型[35]为

式中Ep为生产光伏组件产生的排放经济损失,元;Cpj为第j种污染气体的排污收费标准,元/kg;Cc为造林成本和碳税的均值,元/t;Kpj为生产光伏组件过程中,第j种污染气体的单位排放量,kg/kW·h;Kp4为二氧化碳的单位排放量,kg/kW·h。

3)光伏电站建设排放健康成本评估模型

地面光伏扶贫电站的搭建将提高贫困村空气中的二氧化硫浓度和PM10含量,增加贫困户患心血管疾病和呼吸系统疾病的可能[36],减弱了贫困村生态系统的环境调节服务。健康成本的研究思路如下:首先,建立污染物排放量与浓度之间的关系模型;其次,构建污染物浓度与健康状况之间的响应关系;最后,借助参照地数据,计算研究区域的看病治疗费用和生命经济价值,从而得出建设光伏电站引起贫困户提早死亡和看病治疗的健康成本。具体计算过程参考文献[29]。

4)电站建设水土流失经济损失评估模型

由于对地表土壤挖填、堆弃、碾压和回填,建设地面光伏电站将清除地面覆盖物,导致大面积土地裸露,土壤侵蚀,河流与湖泊泥沙淤积,养分元素和有机物质流失[31],减弱了农村生态系统的资源调节服务。光伏电站建设水土流失的经济损失评估模型参考文献[31]。

5)电站建设光合减弱经济损失评估模型

地面光伏扶贫电站的搭建将清除建设区域地表作物,减少植物光合作用的固碳释氧功能,打破空气结构平衡,减弱农村生态系统的环境调节服务。采用固碳释氧成本法计算电站建设导致光合作用减弱的经济损失评估模型参考文献[32]。

6)电站建设植被破坏经济损失评估模型

清除建设区域地表作物,不仅减少了植物的光合作用,同时阻碍了营养物质在生物和土壤之间的交替循环,降低了土壤肥力,减弱了农村生态系统的资源调节服务。电站建设阻碍营养物质循环的经济损失评估模型参考文献[31]。

2 县域光伏扶贫生态补偿标准设定

基于生态系统服务评价指标的经济价值评估模型和经济损失评估模型,以炎陵县地面村级光伏扶贫电站为例,设定县域光伏扶贫生态补偿标准。

2.1 研究区域概况

炎陵县地处湖南省东南边缘,罗霄山脉中段,井冈山西麓,洣水上游,地理范围介于36.48°N~37.00°N、113.00°E~113.77°E 之间,2011 年被确定为国家集中连片特殊困难地区(罗霄山片区)扶贫攻坚重点县。全县管辖10 个乡镇120 个行政村,其中,国家级重点贫困村54个,建档立卡贫困人口7 218 户,共计22 964 人,贫困发生率达到14.3%。自2017 年以来,炎陵县23 个贫困村陆续建立了 60 kW 地面村级光伏扶贫电站,装机总容量1.38 MW,占地面积0.92 hm2。电站采用“统一设计、集中建设、全额上网、统一管护”的运营模式,产权归贫困村集体所有。全部电量由电网公司收购,售电收益和发电补贴按照比例分配给贫困户、村集体以及负责年检维修的光伏企业。日常管护由村集体安排 2 名村内人员负责。光伏企业每年6 月与12 月对电站进行检查维护。截止至2019年4 月,23 座村级光伏电站暂未出现断电停运现象。电站工作时间集中在早上6 点至晚上6 点30 分,发电上网运行稳定。由于地理位置靠近,各电站并网电量相差不超过0.01%。

2.2 数据来源与处理

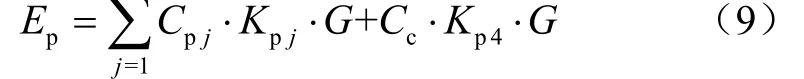

研究团队于2019 年4 月赴炎陵县进行实地考察,所有数据均来自调研测试及相关文献和统计年鉴。考虑发电并网数据的年度完整性、光伏电站建设周期,以及其他数据可得性,选取2018 年(炎陵县光伏扶贫工程开始的第 1 个完整年度)的真实数据进行研究。调研数据和相关参数值,见表2。

表2 调研数据和相关参数列表Table 2 List of survey data and relevant parameters

考虑数据可得性,污染气体j依次为SO2、NOx和粉尘;燃煤发电排放数据与排放单价,参考文献[33];光伏组件生产排放数据和地面光伏电站建设排放数据,参考文献[37];污染物排放收费标准参考文献[38]。

2.3 结果与分析

通过调研及对公式(1)的计算发现,2018 年炎陵县23 个贫困村搭建的60kW 地面村级光伏扶贫电站共发电上网133.37 kW·h,产生收益113.37 万元。其中,90.69 万元分配给460 位项目参与者,平均每人1 971.59元。2015 年,国务院扶贫办公布的中国脱贫年纯收入指标为2 855 元/人。以GDP 增长率为脱贫标准年增长率,计算2018 年中国最低脱贫标准线为3 468.16 元/人,远高于贫困者获得的发电上网收入。因此,除了开展光伏扶贫项目,政府还应在贫困地区开展生态综合补偿试点,利用生态保护补偿机制提高贫困人群的补偿标准。

2.3.1 炎陵县光伏扶贫工程经济价值与经济损失评估结果

运用公式(1)至公式(9),计算2018 年炎陵县光伏扶贫项目产生的经济价值与经济损失。详情见表3。

表3 2018 年炎陵县光伏扶贫项目产生的经济价值与经济损失列表Table 3 The list of economic values and economic losses from photovoltaic poverty alleviation project of Yanling County in 2018

从表3 可知,2018 年炎陵县光伏扶贫项目产生经济 价值796.99 万元,经济损失105.11 万元。经济价值是经济损失的7.58 倍。其中,组件生产经济价值高达626.94万元,说明项目实施有效减缓了光伏产能过剩,帮助企业盈利发展。发电上网和节能减排是光伏扶贫项目的主要功能,经济价值占总价值的11.38%和6.96%。水土流失和生产排放经济损失占总损失的 90%,突显光伏电站生产“污染”、运行“清洁”的特点。防风固沙、涵养水源经济价值,以及光合减弱经济损失相对较小。

2.3.2 炎陵县光伏扶贫工程生态补偿标准设定

设定光伏扶贫项目的生态补偿标准需要解决两个核心问题:光伏扶贫项目的生态补偿主体和生态补偿对象,即解决谁补偿谁的问题;光伏扶贫项目的生态补偿方案,即解决如何补偿问题。

按照“受益者付费”,将获得经济价值的受益者设为生态补偿主体;按照“补偿受损者”,将承担经济损失的受损者设为生态补偿对象。基于经济价值与经济损失评估结果,设计补偿方案,确定各补偿主体的支付标准与各补偿对象的补偿标准。

1)光伏扶贫补偿主体和补偿对象

村级光伏扶贫电站的上网发电收益按比例分配给贫困户、村集体以及光伏企业。其中,光伏企业承担电站运维检修费用,村集体部分用于增加就业,以及开展光伏扶贫科普宣传活动。上述 3 者是光伏扶贫发电上网、运维检修、社会保障和科教宣传的受益者。为光伏扶贫提供光伏组件的制造企业是组件生产的受益者。生态系统环境调节服务的增加,将降低贫困村环境治理费用支出,村集体政府是节能减排和防风固沙的受益者。而增加地表水资源,有助于提高炎陵县贫困村土地的生产能力,开展种植生产的贫困村农户是涵养水源的受益者。

光伏组件生产和电站建设引起的污染排放,将增加政府空气治理费用,提高附近居民患心血管和呼吸系统疾病的风险[36]。光伏生产地政府和炎陵县贫困村农户是光伏扶贫生产排放与建设排放的受损者。地面光伏电站占用的土地,因丧失其他农业生产能力而牺牲了经济发展机会,应从生态系统服务付费角度,纳入贫困农户的工程占据经济损失中。地面光伏电站建设,减弱了农村生态系统资源调节服务与环境调节服务,贫困村农户是水土流失和植被破坏的受损者,村集体政府是光合减弱的受损者。

2)光伏扶贫生态补偿方案

生态补偿的目的是通过外部成本内部化,弥补受损者受到的经济损失。补偿主体支付补偿后经济价值仍有富余是方案实施的可行条件。因此,提出 3 种可行性生态补偿方案,将补偿对象承担的经济损失定为补偿标准,通过对补偿主体在经济、环境、社会维度获得的经济价值再分配,确定其支付标准,并判断补偿后的脱贫情况。

第 1 种补偿方案,各补偿主体按照受益比例确定其支付标准。据此方案,炎陵县村级光伏扶贫项目补偿主体和补偿对象的生态补偿标准,见表4。

表4 炎陵县光伏扶贫第1 种生态补偿标准方案Table 4 The first ecological compensation standard scheme for photovoltaic poverty alleviation in Yanling County

通过表4 可知,炎陵县460 位参与光伏扶贫项目的贫困户作为补偿主体,总共支付补偿12.03 万元;作为补偿对象,总共获得补偿71.56 万元。执行方案后,贫困户支付补偿部分在获得补偿额度中减免,每位贫困者直接获得补偿净收入1 294.09 元,总收入达到3 265.68 元,仍然低于2018 年的最低脱贫标准3 468.16 元,说明此方案无法满足脱贫要求。

因此调整补偿方案:贫困户不支付补偿,但作为补偿对象获得补偿71.56 万元,补偿额度由光伏企业和村集体政府按受益比例承担。执行方案后,炎陵县参与光伏扶贫项目的贫困户人均收入达到3 527.3 元,高于最低脱贫标准3 468.16 元。第2 种补偿标准方案,见表5。

表5 炎陵县光伏扶贫第2 种生态补偿标准方案Table 5 The second ecological compensation standard scheme for photovoltaic poverty alleviation in Yanling County

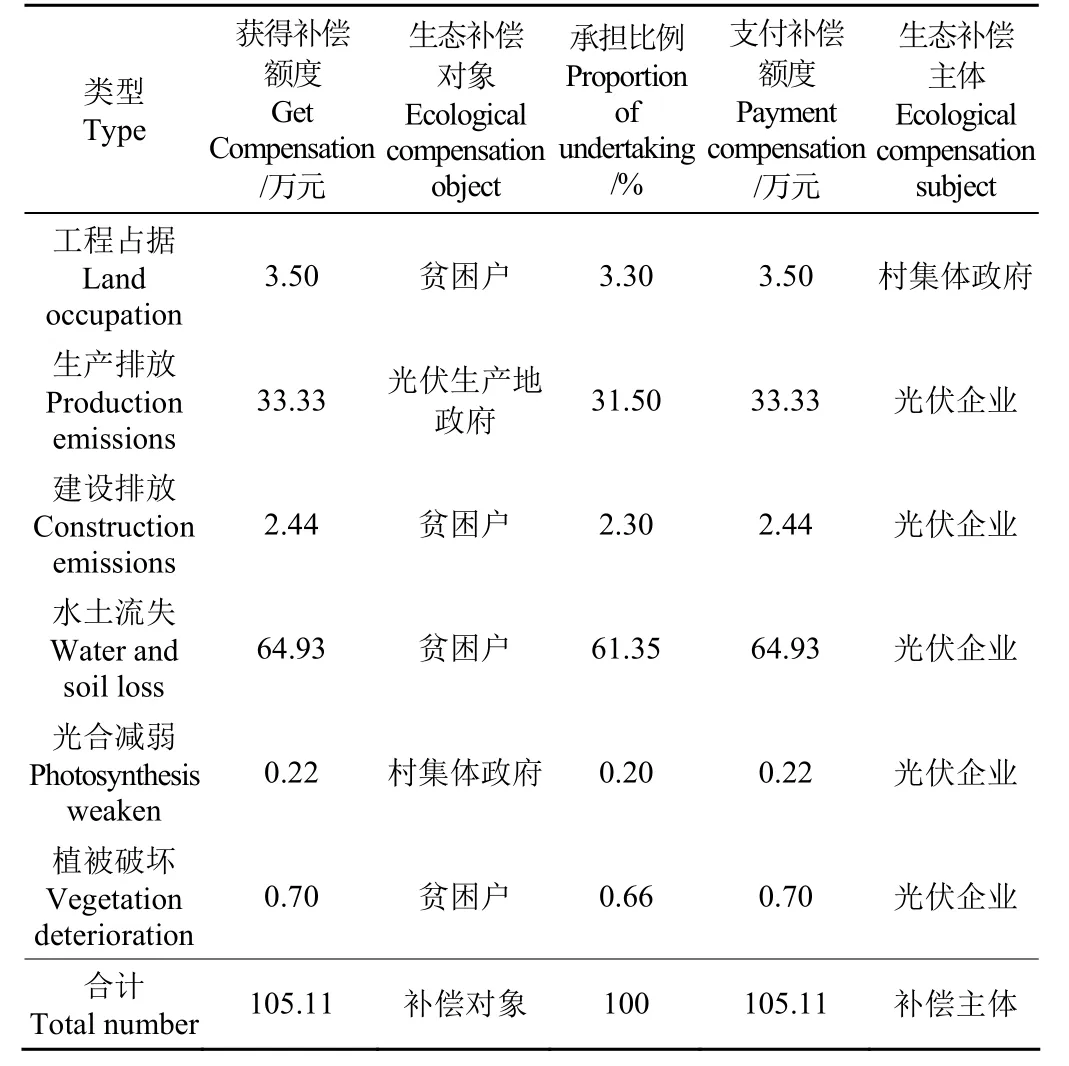

第 3 种方案按照“谁影响环境谁付费”进行补偿,通过将经济损失转移至光伏扶贫项目实施主体的行为成本中,实现外部成本内部化。地面光伏电站占用土地资源,项目实施方村集体政府是其补偿主体。生产排放、建设排放、水土流失、作物清理和植被破坏发生在组件生产和电站建设环节,补偿由生产建设电站的光伏企业支付。第3 种补偿标准方案,见表6。

表6 炎陵县光伏扶贫第3 种生态补偿标准方案Table 6 The third ecological compensation standard scheme for photovoltaic poverty alleviation in Yanling County

各补偿主体和补偿对象在 3 种生态补偿方案中的补偿标准,见图1。

上述3 种补偿方案,为补偿受损者承担的经济损失,对光伏扶贫项目受益者及影响环境者在经济、环境、社会维度获得的经济价值进行再分配,从而实现外部成本内部化。从图 1 和补偿主体获得的经济价值可以看出,执行 3 种生态补偿方案后,补偿对象承担的经济损失得以弥补、各补偿主体经济价值仍有富余,说明 3 种方案具备实施可行性。第1 种补偿方案,贫困户因支付补偿,无法实现脱贫;第 2 种补偿方案的补偿主体为光伏企业和村集体政府,仅作为补偿对象的贫困户人均收入得到大幅提升;第 3 种补偿方案,补偿主体为影响环境者,贫困户不支付补偿。第2、3 种补偿方案均确保贫困户达到脱贫标准,见图2。

生态补偿方案的设计是在特定时代背景和社会目标下,对“效率”与“公平”的选择。第 1 种补偿方案体现了生态补偿的“公平性”;第 2 种补偿方案实现了贫困者增收脱贫,体现了生态补偿的“效率性”。与第1 种补偿方案相比,第2 种补偿方案针对补偿主体支付标准的设计欠缺“公平”(光伏企业与村集体政府承担了应由贫困户支付的补偿),但通过提高贫困户人均收入,缩小了社会贫富差距,是在追求效率的基础上,兼顾公平。Pagiola 等[39]认为,生态补偿计划并非主要用于减贫,若能结合具体情况进行良好设计,克服贫困人口参与其中的障碍,使经济富裕的人群在生态系统服务付费机制中做出更多贡献,而较贫穷的人群从中获取更多收益,生态保护和消除贫困目标就有可能协同实现。

2.3.3 县域光伏扶贫生态补偿标准方案验证

为进一步验检生态补偿方案在其他地区的脱贫效果,选取东北、西北、西南地区的代表性县域光伏扶贫项目为研究对象,依据 3 种补偿方案设定各县域贫困者的补偿标准,并与炎陵县(中南地区)光伏扶贫项目进行对比分析。4 个县域光伏扶贫项目的基本情况,见表7。

图2 3 种生态补偿方案的贫困者最终收入Fig.2 The final income of the poor from three ecological compensation schemes

表7 4 个县域光伏扶贫项目的基本情况Table 7 Basic situation of photovoltaic poverty alleviation projects in four counties

根据年等效光照利用小时数的划分,青海省大通县属于Ⅰ类资源区、黑龙江省延寿属于Ⅱ类资源区、贵州省水城县与湖南省炎陵县属于Ⅲ类资源区。因此,4 个县域的光伏扶贫项目发电上网电价不同,但在运行维护与电站发电稳定性等方面的情况类似,具有可比性。通过计算得到执行3 种生态补偿方案后,贫困户的生态补偿标准及收入情况,详情见表8。

表8 4 个代表性县域光伏扶贫项目贫困户的生态补偿标准及收入情况Table 8 Ecological compensation standards and income of the poor in photovoltaic poverty alleviation projects from four representative counties 元

从表8 不难发现,如果4 个贫困县不开展生态补偿计划,仅获得光伏发电并网收入的贫困者无法实现脱贫。开展生态补偿计划后,仅第 1 种方案中的炎陵县贫困者最终收入低于最低脱贫标准3 468.16 元,其他地区的贫困者均实现了增收脱贫。说明本文提出的 3 种生态补偿方案增加了贫困者收入,有助于完成区域脱贫攻坚任务。横向比较,基于地理区位优势,大通县年光照辐射量在4个贫困县中最大,年发电并网电量最多,但由于属于Ⅰ类资源区,标杆上网电价仅为0.65 元/kW·h,导致并网收入低于延寿县。炎陵县和水城县因光照辐射量小,上网电量少,贫困户获得的上网收入低。纵向比较,延寿县、水城县和大通县的生态补偿效果与炎陵县一致,第 2、3种补偿方案使贫困户获得更多收入。

3 结 论

生态补偿的目的是通过外部成本内部化,弥补受损者承担的经济损失。综合考虑开展光伏扶贫项目产生的环境影响,运用生态系统服务付费方法,构建生态系统服务指标评价体系,以及经济价值与经济损失评估模型。将光伏扶贫项目受益者以及影响环境者设为生态补偿主体,将光伏扶贫项目受损者设为生态补偿对象,通过对受益者与影响环境者在经济、环境、社会维度获得的经济价值进行再分配,以弥补受损者承担的经济损失,实现外部成本内部化。基于补偿主体支付补偿后经济价值仍有富余的可行条件,提出 3 种生态补偿方案,确定补偿标准,对比判断补偿后的脱贫情况。以炎陵县地面村级光伏扶贫电站为例,选取东北、西北、西南地区的代表性县域光伏扶贫项目进行验证,计算结果显示:

2018 年炎陵县光伏扶贫项目产生经济价值796.99 万元,经济损失105.11 万元,经济价值是经济损失的7.58倍;第1 种补偿方案,460 位贫困者的支付补偿额度被减免后,直接获得补偿净收入 59.53 万元,人均收入为3 265.68 元,低于最低脱贫标准3 468.16 元;第二种补偿方案,光伏企业与村集体政府承担了应由贫困户支付的补偿,贫困户获得补偿净收入71.56 万元,人均收入达到3 527.3 元,高于最低脱贫标准;第3 种补偿方案,贫困户不是生态补偿主体,不支付补偿,人均收入3 527.3 元;东北、西北、西南地区 3 个代表性县域光伏扶贫项目显示,3 种生态补偿方案均增加了贫困者收入,有助于完成区域脱贫攻坚任务,说明良好的生态补偿机制设计,将促使环境保护和消除贫困协同实现。