日据时期台湾人的日本生活认同及其影响

2020-10-20卞梁连晨曦

卞梁 连晨曦

摘 要:生活认同不仅对个人行为有直接影响,而且是社会群体性认同的直接基础。日据时期,日本殖民当局施以高压、多元、系统化的同化政策,对台湾宗教、风俗、公共卫生、教育、文化管控等方面进行了系列改革,强制建立起日本化的社会生活规范,并逐步将其与世代延递结合在一起,最终使得台湾民众生活“日本化”,甚至产生了畸形的“皇民化情结”。研究表明:日本殖民措施已对台湾造成长期的负面影响,且在短期内难以消除;同时,台湾生活认同是一个动态的社会意识形态,是可改变、可调整的。

关键词:日据时期;生活认同;皇民化运动;日本化;社会风俗

中图分类号:B933 文献标识码:A 文章编号:1009-8135(2020)05-0063-14

生活认同作为“一群人在特定时空下采取的最适合他们的生活方式”[1],具有重要的社会学意义。我国台湾地区较之其他地区有不同的历史际遇,这对于当前台湾人国家认同的形成有较大的直接影响。其中,日本在台殖民50年间,对台湾人在社会活动、教育、医疗、文化等方面强行改造,并逐步建立起日本生活认同。1945年台湾光复后,这种认同并未随日本殖民的结束而销声匿迹,而是通过潜移默化式的影响不断得以维系。虽然距日据时期已逾70年,但日本对台湾社会群体性生活习惯的影响至今依然存在。如仅在1999年,便有19种日本商品在台投放广告,总额达61.78万新台币,收益良好[2]。而台湾九份甚至因“展现出日据时期朦胧的日本美”[3]而备受游客欢迎。这种现象被不少学者解释为“由长期社会行为所导致的心理学联结”[4]。毫无疑问,媚日倾向浓厚的生活认同对台湾各世代的国家认同统一产生了严重的负面效应。通过归纳日据时期日本所采取的相关生活改造措施,探究台湾人日本生活认同产生的原因,梳理这一认同演变的历史脉络,并据此探讨台湾人生活认同的未来走向及可能的应对策略,兼具学术价值和现实意义。

一、日本在台采取的生活改造措施

乙未割台后,日本采取一系列措施,期以“武力征服与维持压迫”式的文化灌输[5]来对台湾人民的生活方式进行改造。这些改造主要集中在宗教、风俗、公共卫生、教育、文化管控等方面。同时,以1935年“皇民化运动”开展为界,日本的认同灌输方式存在鲜明的时间间隔。

在宗教方面,日本将宗教视为笼络台湾民心的重要手段,“宗教之于民心,其关系实亦重大”[6]3,因此采取所谓“旧惯温存政策”来为殖民台湾提供时间和空间。此政策沿袭自吞并琉球时[7],在对台湾爱国军民进行残酷镇压杀戮的同时,对“顺民”实行绥抚政策。在其1896年发布的谕告中,明确指出“际于兵务倥偬之时,供于军用虽属势所难免,但须注意不得滥为损伤旧惯,尤其破毁灵像、散乱神器礼具等行为”[8]86。

同时,日本大肆对台湾原有寺廟进行同化,将台湾诸多大型寺庙收归日本所有,以利掌控。如1896年大本山便向桦山资纪提出将台湾14座庙宇收归日本曹洞宗名下[9]23,其中不乏台北龙山寺、沪尾福佑宫、海山口慈祐宫、地藏庵、武圣庙、枋桥接云寺等代表性宗教建筑,此后这一现象层出不穷。同时,日本全面获取了寺庙运营的审批权,“其名称及所在地名称,应于三月内向其所辖地方官厅申报”[6]189。这不仅加强了对旧有寺庙日本化的管控,也为日本宗教在台设立寺庙创造了有利条件。

随着“林圮埔事件”和“西来庵事件”的先后发生,日本逐渐意识到需对台湾宗教施行更为严厉的管控,遂终止“旧惯温存政策”。在日据后期,殖民当局开始强迫台湾人信奉“天照大神”,并对参拜日本神社的人进行奖励,如基隆神社对参拜神社一千次的台湾人授予金奖章[10]。1943年,当局甚至发起“一街一庄一社”的神庙建设运动,但窘于经费,最终实施力度有限[11]。

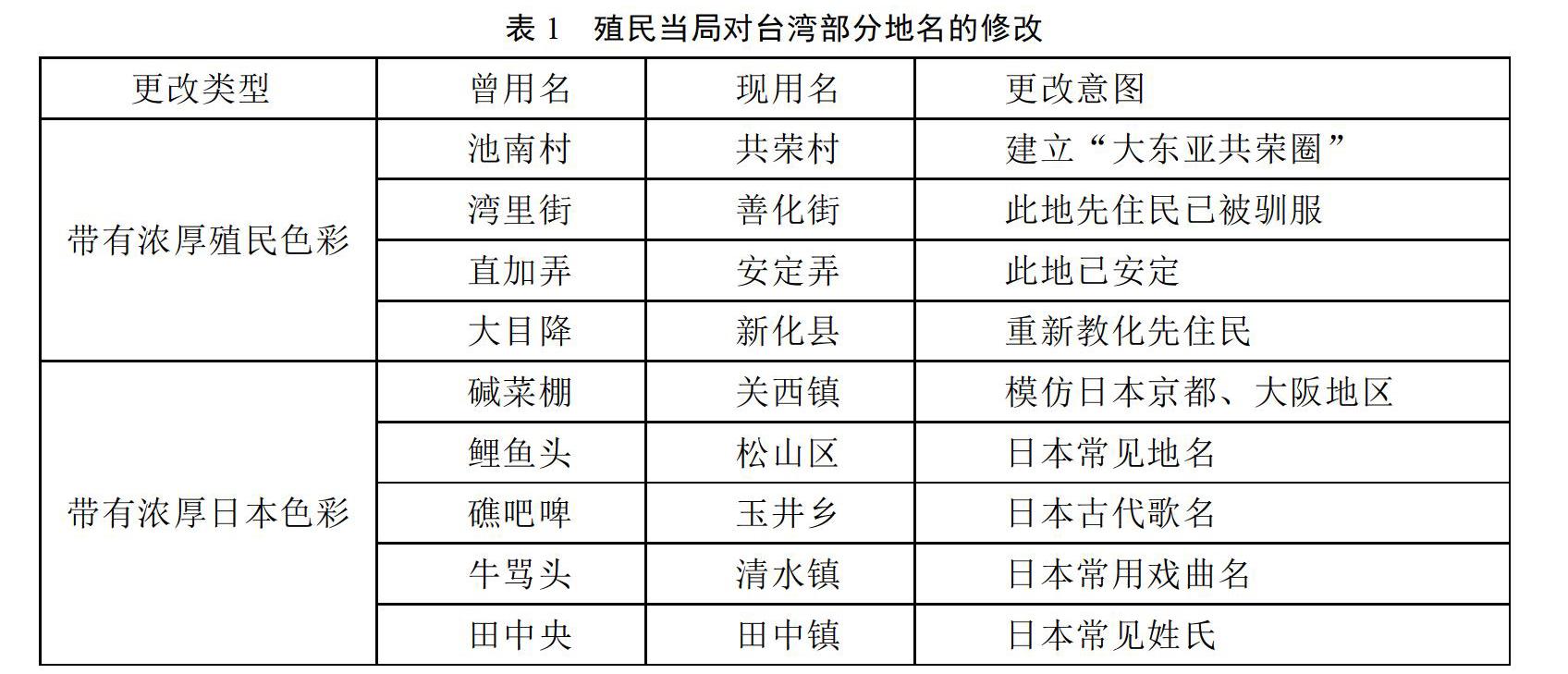

在风俗方面,日本对当地历法和地名等进行重点改造。历法及地名是地方认同的重要部分。中国人认为:“风俗,或远至千年潜移默化,中于人心,而萃为群德。”[12]日本方面亦意识到:“如商业、工业,欲成就一事一业,若不明其习俗,则何以求其成功?”[13]因此殖民当局采取一系列措施改变台湾习俗。如取消包括农历春节在内的所有节日,增设日本节日。将神宫历作为“官历”。神宫历增设诸多日式节日,如岁旦祭、元始祭、新年宴会、纪元节、春季皇灵祭、天长节、秋季皇灵祭、神赏祭、新赏祭、明治节等,同时强调家户应悬挂国旗“旗日”,并在台湾设立“始政纪念日”和“台湾神社祭”[14]。同时,大量地名被改为极具日本文化色彩的名字,“岛上的每个定居地,从大城市到小山村、小部落,都被重新命名”[15]163。新地名意义多元(见表1),且影响遗留至今。

“皇民化运动”开始后,殖民当局更是出台强硬措施,逼迫台湾人快速“日本化”,包括改用日本姓名、禁止穿中式服装、用榻榻米代替传统床铺、推广日式料理等。尤其是改姓名运动,日本殖民者规定:“凡不改姓名者,不予登记户籍,不予发配战时物资……对不改姓名之公职人员给予撤职处分……中学校及高等女校不予录取未改名之学童。”[16]

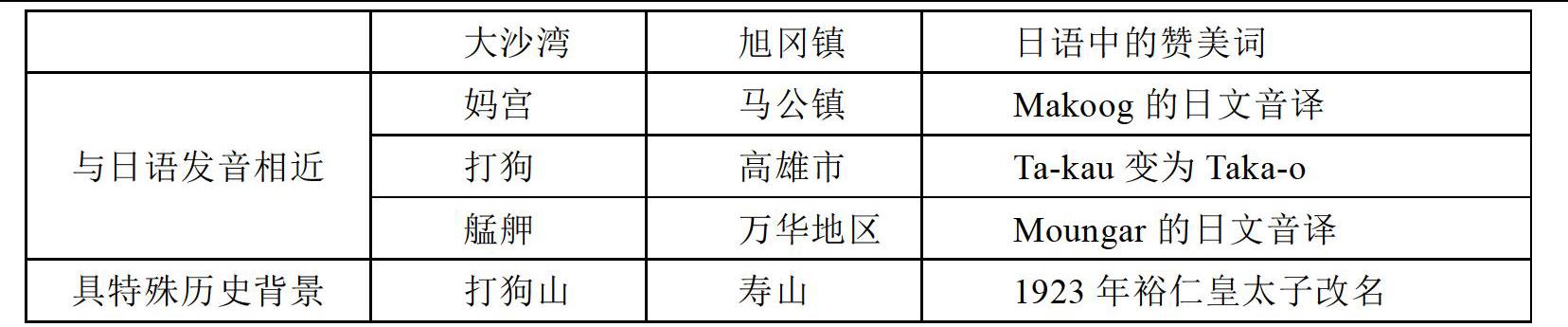

在公共卫生方面,当时台湾城镇建设相对落后,“基隆、淡水两口,地土斥咸,饮水维艰。每逢天旱,势同涸附”。为了稳定民心,日本在台实施所谓“市区改正计划”,并颁布《台湾中央卫生会规则》[17]10,旨在改善当地公共卫生环境,提升城镇建设水平,重点对台湾部分县市的供水及排水系统进行改良(见表2)。当然,这一举措在客观上提升了台湾城市的近代化水平。

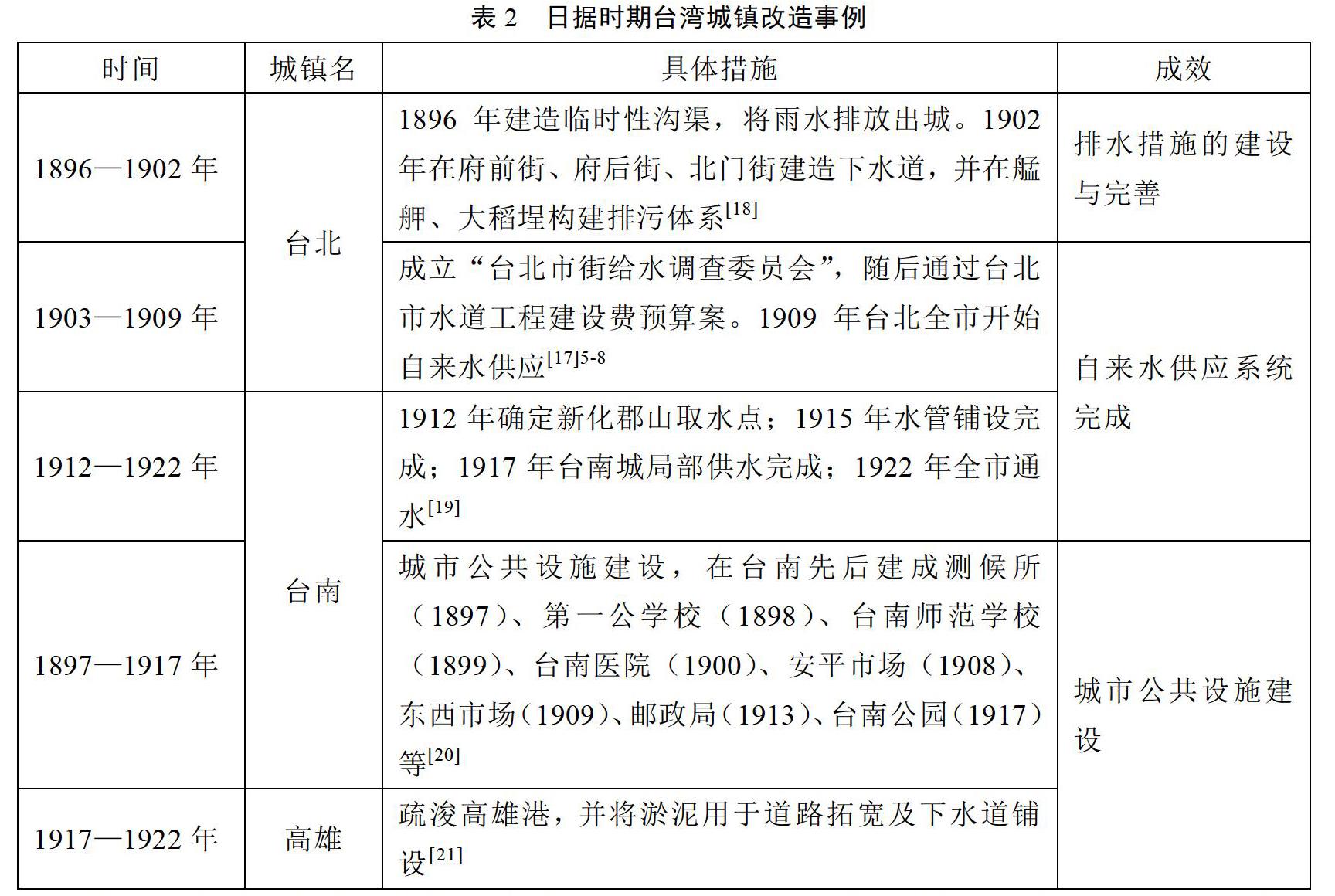

在教育方面,殖民政府结合伊泽修二的“国家主义教育”理念,认为“教育是对文化的选择、传递与改造”[22],妄图在台构建完整的殖民教育体系,使台湾人产生日本国民精神,乃至形成“日本认同观”。伊泽修二的“国家主义教育”分三部分,分别是忠于天皇、人道主义及符合现代民主国家生活要求[23]218-220。随后日本政府以此为基本原则,对岛内教育体系进行大规模改造(见表3)。

通过对台湾教育系统的一连串改造,殖民当局得以部分抹去台湾人的中华认同观,并攫取较大的经济权益,如1920—1940年间,日本在台农业投资回报率高达1 400%[27],“以台治台”取得一定成效。同时,当局横加镇压“岛内一切有碍统治的组织和政治运动”[28],并接连组织行动或发布政令,将台湾人作为其发动东亚侵略战争的后备有生力量。至1945年在台殖民统治结束时,日本殖民当局累计调动20.7万台湾人走上战场,其中后勤保障约12万人,军人8万人[29]。

在文化管控方面,殖民当局采取多种“又抑又扬”的策略。其一,极力树立自身光辉形象。1897年“玉山吟社”成立,1898年“江濒轩唱和”、“南菜园唱和”成立,1904年“全台征诗”等活动及大量亲日著作的出版,都是宣扬日本文化的有力手段。1907年,殖民当局通过记录片《台湾实况介绍》,宣扬自身所谓“殖民政绩”[9]34,同时举办飨老会、尚贤会、扬文会等亲民活动[30],妄图“加强统治者与被统治者间的交流”[31]。随着抗日战争的全面爆发,当局迅速编造一套托词,妄图掩盖战争罪行,即“中国贫穷落后,日本系为拯救中国、保卫东亚和平而战”[32]。甚至在中途岛海战后,台湾地区的报纸依旧对日军进行大量正面报道,出版《时事解说书》《皇民化读本》等书籍,对“大东亚繁荣圈”进行大肆鼓吹[32]。其二,对台湾官员、地方士绅进行笼络甚至同化。如1896年殖民当局迅速出台《颁发绅章制度》,表面目的为“明定赏罚之道,善行者必赏,有罪者必罚”[33],实际企图却是“优遇其有学识资望者,使均沾皇化”[34]。并“通过与台湾士绅的合作,利用台湾菁英的社会声望来影响普通大众”[35],如陈中和、辜显荣等卖国贼均通过此种途径攫取大量社会利益。

当然,日据时期殖民当局还在军事、经济等方面对台进行大幅改造。在军事方面,日本在内部施行残酷的保甲制和警察制,奠定“日本经营殖民地的基础”[36];在外部施行高压措施,一方面将台湾作为日军战争机器的“储备人才库”,另一方面着力将高雄打造成其“南进政策”的侵略指挥中心。在经济方面,日本将台湾作为其重要的资源供应地,将所掠夺物资作为其一系列东亚战争的物质支持。如通过临时旧惯调查会对台湾盐业进行全面调查,并基于此颁布《台湾盐田章程》,在台施行盐铁专营[34]。全面的经济掠夺不仅使台湾形成了畸形的经济体系,且“丧失其经济主体性,庸从为日本帝国主义经济累积的工具”[37]。

综上,日本主要从宗教、风俗、公共卫生、教育、文化管控等方面强迫台湾社会进行改造。这种改造多以“胡萝卜+大棒”的形式展开,边“破”边“立”,遵循两大基本原则。其一,一切举措都以台湾“殖民化”及日本利益优先为前提。不论是伊泽修二的“国家主义”理念、儿玉源太郎的“渐进主义”政策体系,还是后藤新平的“差别主义”理念,都是日本军国主义在台寻求殖民利益最大化的具化表现。后藤新平所言“日本必须占有足够殖民地,以使日本成为世界强国”[38]便是例证。其二,采取实质上的“去中国化”措施。矢内原忠雄坦承“日本的支配政策便是要将台湾從中国割裂开来”[39]22。20世纪初期的特殊历史大背景下,原本颇有进步意义的一系列台湾社会改革,在日本殖民体系下呈现畸形与扭曲的形态。

二、日本在台生活认同构建的原因探讨

首先,在殖民初期,日本当局便注重提升台湾民众的获得感。日本深知民众获得感的增加来源于“看得见”的显著改变。因此,日本将台湾总督府的职能凌驾于其他殖民机构之上,以获取更多行政资源,以大力开展民生建设[40]。首先,当局建立多个公共卫生管理部门,对全台公共卫生及市容市貌进行提升(见表4)。

同时,殖民当局对岛内交通系统进行改善(见表5),其本意虽为满足对台物资掠夺的实际需要,但客观上为台民出行等提供了便利,获得感大幅提升。这样的举措虽从未改变其营造的高压社会环境,却使台湾百姓看到所谓的“改变”。由此,部分台湾民众因短暂的环境提升及利益获得而被蒙蔽了双眼。

除了在公共卫生及交通方面的提升,快速稳定台湾经济也使殖民初期社会局面趋于稳定。如在殖民初期,日本政府每年会拨付超过350万,以作台湾财政补充[44]。这一支出虽占当时日本全国支出的7%[45],却有力地稳定了台湾经济市场,避免间接的社会动荡。同时,殖民当局采取节约行政开支、扩大鸦片贸易、大肆募集公债等方式有效提振全台经济[46]128。值得一提的是,日本的经济殖民并未使台湾民众产生足够的经济认同。其中缘由显然与日本仅将台湾作为在东南亚进一步殖民的前哨,总体税赋较重,民众几无获得感有关。《台湾殖民发达史》一书将台湾的地位总结为:“在政治上,是日本进行热带殖民地经营的实验田;在经济关系上,为本国提供廉价粮食及原材料;在地理关系上,作为日本经营南洋的策源地。”[47]4871904年起,随着台湾局势趋于稳定,涉台民情调查全面中止,而相关殖民投入却突然大幅攀升。1905年日本用于殖民的投入占台湾经费支出的64.98%,至1911年更是达到73.66%[48]。这侧证出殖民当局在民生经济方面的投入极为有限,即使这样亦被部分日本人斥为“当局者不知前后轻重”[47]361,可见日本殖民之野心。虽然这类举措收效明显,但始终带有明显的殖民性。在1904—1913年间,随着台湾经济日益好转,包括基隆港二、三期改造、高雄水道、嘉义水道、纵贯铁路延长线、台北医院等诸多基础建设在此期间得以完成。在1912—1929年间,台湾的制造业年均增长率更是超过11%[49]。但这些多是为日本的进一步殖民计划提供支持,为日本在1931年发动侵略战争奠定了经济基础。如1914年前台湾砂糖消费为当地带来巨大收入,随后日本政府宣布将台湾砂糖、樟脑、鸦片消费税收入均上缴本土[46]138,致使台湾地方建设受到重大冲击。另一方面,1920年后,台湾财政支出大幅增加;1937年后,台湾总督府的财政支出连年增加,五年膨胀5倍[50]。到1942年,台湾用于维持社会治安、提供军事支援的费用已超全台收入的70%[50],台湾彻底沦为日本这台战争机器上的零件。据统计,1942年殖民经济为日本产制了82%的铁砂、27%的生铁、39%的煤炭、29%的水泥、43%的纸浆、41%的纺织品[51]。在这样的经济状况下,台湾民众财产被大量剥削,生活水平大幅下降,就更妄论产生经济认同了。

其次,殖民当局在殖民教育方面,不仅有强硬的、粗线条般的政治命令,还有多样化的、契合各地实际情况的教育机构。殖民者在《台湾教育令》中明确指出,台湾教育应以“育成忠良臣民为本义”[34]。为应此意,当时台湾社会充斥着种类繁多的各类教育机构,除官方所办日语传习所外,还有青年团、青年训练所、青年学校、皇民练成所等。这类机构虽名为教育,但实为灌输效忠天皇、充当炮灰的恶劣思想的机器。在日据后期,日本更是提出“振作国民精神,彻底同化台湾”的教育方案。可以说,日据时期的台湾教育是打着启发民智、移风易俗的幌子,推进的是用以奴化台民的皇民化运动[52]。

同时,殖民当局的教育殖民路线亦极其精细缜密,体系完整。以当时的“国语讲习所”为例,国语讲习所涵盖台湾男女学童,且在各个学龄阶段均有开设,甚至还开设夜班、举办各类日语比赛等,体系连贯性极强,涵盖范围广(见表6)。

在体系化教育的强力推动下,日语作为日本文化的“敲門砖”迅速被台湾民众掌握。同时,日语教育并非单纯地存在于学校层面,而是通过所营造的“学校—家庭—社会”整体社会氛围推动,对台湾人民的意识形态造成了长时间的恶劣影响。甚至在1945年光复后,部分台湾人仍抱有“平生暗泪故山河,光复如今感慨多。一签三台齐奋起,欢呼声里入新牢”[55]的抵触情绪。即使国民党当局快速制定了“增强民族意识,廓清奴化思想”[56]的去殖民化政策,但效果有限。而当中国人民历经长达十四年的生死战斗,最终取得抗日战争的伟大胜利时,台湾民众却毫无这种共同历史体验。这在一定程度上对日后台湾社会“省籍矛盾”的长期存在产生了影响。

再次,殖民当局注重在社会中建构阶级性,并营造生活优越感。这种生活优越感再透过长期的社会氛围熏陶,成为数代台湾人难以抹去的生活印记。第一种方式便是人种差异论的建立。当时日本奉行“差别主义”,即“要将统治者和被征服的种族区分开”[15]161。日本一方面将社会资源的分配大量偏向本国,人为地将台湾人“制造”成“二等公民”,逼迫台人对自身身份进行重新审视;另一方面,又通过怀柔、羁縻、笼络等手段,优待极少部分社会精英,通过“实施优待之典”来“隆敦风励学之仪,展其所长,以同赞文明之化”[57]。这使得台湾民众内部出现严重分化,虽然诸多台湾爱国志士仍坚定自身立场,但部分民众已然天真地认为,日本对台湾人的“降智”行为,是因其“台湾人”身份所碍,只要为日本帝国做出贡献,便可成为日本“皇民”。这一点实际上可以从1922年台湾民众对所谓“内地延长主义”的高接受度得到侧证,民众非但未对“内台共学”的同化政策表现出抗拒,反而将“教育上已无日本人和台湾人的差别,种族差别撤除”称为“台湾教育界的空前革新”[39]172。1933年殖民当局提出《十年国民语言普及计划》,拟在十年内将日语掌握率提升至50%[58],但民众的响应度远超预期,十年后掌握日语之台民已超八成。当川村竹治说“台湾为日本领土的一部分,与帝国国运的兴隆有密切关系”[59]时,竟有不少台湾民众为之动容。

当然,殖民当局会根据形势,适当调整殖民策略。日据初期,“六三法”使得日本总督府“拥有几乎不受任何限制的职权”[60]。在殖台20年后,伴随着第一次世界大战的结束,世界民族解放运动的浪潮使得岛内自治运动此起彼伏。台湾民众党甚至提出“民主的中央集权、解放团体、多阶级、以农工阶级为中心、关注民生民众”[61]等激进主张,仅1927年便组织211次各式演讲[62]174。面对“总督府偏袒日本人”[62]173等指责,殖民当局并未有太多过激动作,而是更换文官总督,并于1935年出台“台湾地方自治制度改正案”以缓和社会矛盾,甚至宣称“用政治干涉人民生活,势必令人民失去其亲爱之念”。然而,当日本的东亚侵略战争全面展开,需要以“皇民化”逼迫台民为日本赴死时,当局又采取激进的措施,如宣布“乃于昭和十二年四月一日,岛内所有汉文栏全部废止”[63]。暴力与抗争一时难绝于岛内。

尤需注意的是,日本的殖民政策是一个成熟完整的体系。其前期的政策过渡及稳定经济措施,为其后战略性的教育投资争取了极为宝贵的时间。殖民之初,日本人便意识到要“开日本传习之途,以谋施政之便”[64]。1896年日本在全台广设“国语传习所”,并在经济上给予资助,如“对国语传习所甲科生,发给伙食费每日十钱、津贴每日五钱”。在这样的情况下,入学的台湾学童人数不断增加,1896年仅有893人入学,次年则达1 747人,增长近一倍[65]。这些学童日后成为在台普及日语的重要力量。习日语民众的增多,也为文化殖民提供了社会条件,当时全台仅龙山寺便有440余座[66],日本的曹洞宗、净土宗、临济宗等纷纷在岛内出版《宗报》《净土教报》《正法轮》等刊物,扩大自身影响[9]99。日本的节日和习俗亦逐渐被引入岛内,一时成为主流。时人感叹:“日本占领台湾后,在政治、资本及教育上,压倒并驱逐台湾原有之势力及外国势力。”[39]154由文化引领的社会氛围又使得台湾的“日本化”毫无疑问地成为主流。对日本生活模式的主流认同,又使得社会反抗阻力大幅减少。以1942年为例,当时台湾总督府的行政治安费用仅为2 078万元,占财政支出的4.7%[50]。这说明台湾的群体性抗争已基本消失。

三、台湾人对日本生活认同的具体表现及其影响

毋庸讳言,日本在殖民台湾50年间通过一系列卑劣的行政手段所产生的生活认同,在1945年后仍长期存在,并在意识、血缘、习俗、教育等多重层面持续影响台湾。李登辉甚至曾妄言“日本殖民统治留给台湾许多东西,不能一味地批判”[67]。这种畸形的生活认同,很难在短时间内改变。

首先,台湾民众在生活风俗上逐渐日本化。如日本对女子施行同化政策,殖民当局虽然允许女性接受教育,但其教育目标乃为“贤妻良母”“齐家”及“效忠天皇”,同时要求台湾妇女在语言、服饰、生活方式、礼仪等方面全面日本化,如穿和服、坐榻榻米、做日式料理等[68]。甚至成立“爱国夫人会台湾分会”,以“慰问袋”“千人针”等方式支持日军[69],殖民色彩极为浓厚。而事实上,成立协会是当时殖民当局在台营造亲日氛围、宣传日式风俗的重要手段。如1937年全台已有各式日本行业协会86个、家长会351个、妇女会84个、青年团372个,社会中坚、精英人士等多被笼络[70]。又如台湾神职会在1937年颁布《本岛民屋正厅改善实施要项》,规定“正厅中央只能奉祀神宫大麻”[71],强行将中国传统的祭祖格局扭转为日本的国家祭祀场域。同时,在日本神道教大行其道的背景下,台湾各寺庙纷纷选擇依附日本宗教教派,以寻求庇护。日本也应势将这些行为以“家庭正厅改善运动”及“寺庙整理运动”的方式推出,并强调其“因时局而强制执行……此为根本方针”[8]278。生活风俗的日本化对台湾民众产生了极其深远的影响。生活习惯除存在广泛的“同代传播”现象外,甚至还有“代际传播”现象,这也是台湾地区长期流行“哈日”风潮的关键原因之一。

其次,台湾与日本建立了短期的、被动的血缘关系。日据时期,台日间通婚现象较为频繁。1920年台湾总督府出台条例鼓励台日通婚。1909—1942年间,累计有456对日台夫妻出现,且“台男日女”的情况较多[72]。虽然从数据上看,殖民当局推行的台日婚姻因巨大文化差异并未取得成功,但不可否认的是,当家庭中存在日本成员时,对日本生活习惯与风俗的接受度有显著提高,这也是血缘关系对日本生活认同在台建立过程中的重要作用。

再次,台湾意识在日据时期开始出现。1964年美国学者梅思娜首先将台湾意识命名为福尔摩沙民族主义(Formosan Nationalism),并提出其成型于1920年代的观点[73]。随后,孟德尔认为台湾意识体现政治自觉(self-consciousness)[74],王诗琅将这一政治觉悟表述为“反日民族意识,以排除异族统治”[75]。台湾意识的存在,虽然在日据时期有利于反抗日本殖民者的统治,但台湾人已然“很难凭借自身力量明确定位自己”[76],这种脆弱的“凭借人的共时性建立起的想象共同体”[77]最终产生的,只能是一种对政治体制的无差别的全面反抗。在台湾光复后,这一意识不但未因一系列的“在中国化”政策而有所改变,反成为“去中国化”及“台独理论”的底层架构之一。如黄昭堂明确指出台湾意识是台湾追求“独立”的重要理论武器[78],分离主义倾向浓厚。同时,少部分台湾民众产生了“皇民化”情结。日据时期已有诸多台湾人以“皇民”身份为荣。1940年日本施行“新闻统合”的舆论管控后,他们甚至宣称:“新闻媒体禁刊中文是自发行为,不曾受当局强迫。”[79]日据50年间累计有逾70万台湾人改为日姓[80],这其中虽有胁迫、利诱等因素存在,但亦从侧面反映部分台湾人对日本的认可。这种“皇民化情结”在台湾光复后很快便和“台独”理念耦合在一起,成为“台独”的内在理念之一[81],且为所谓“去中国化”和“媚日情结”的产生提供了历史和理论依据。

由上可知,日本生活认同是日本化的生活风俗在台直接作用产生的一种正向价值判断。血缘关系及广泛的“同代传播”“代际传播”无疑加强和固化了这一认同。这似乎与台湾在长期被殖民过程中形成的稳定动员结构(stable mobilizing structures)不无关系。生活认同所导致的“皇民化情结”在台湾光复后迅速转化为在地化属性极强的“台湾意识”,公然排斥“中国认同”。当然,这种日本生活认同是台湾各阶层基于自身经济动机和理性逻辑之前提,所做出的有利于自身生活的现实判断[82],其动机无可厚非。但台湾光复后所经历的一系列复杂历史变局,又使得本该成为历史遗尘,作为台湾地方文化一部分的日本生活认同死灰复燃,且被刻意“操弄”,为“台独”毒瘤提供“媚日情结”的隐蔽处,而且对台湾意识的整体偏移负有责任。

四、余论

日据时期,殖民当局遵循“日本优先”原则,将殖民同化措施整合为全面性的社会改造活动,层级鲜明、体系完整。尤其是殖民后期的“皇民化运动”,手段强硬,目的明显,在较短时间内较完整地营造出日本化的社会氛围,也培植出台湾民众潜意识中对外来政权强烈的抗争意识。台湾光复后,其社会虽经历诸多变革,但日本及其影响依旧无处不在。“日本情结”“皇民化情结”外化成对日本生活方式的高度认同。这种日本生活认同,在面对当前迷离复杂的两岸局势时,会异化为一种对其他生活类型的直接否定甚至极端惧怕,从而形成对两岸关系和平发展的实质挑战。

当前,认同观已成为台湾地区最值得研究的议题。学界对台湾认同观的考察,有时会陷入扁平化困局中,即将台湾认同观作为一个独立概念加以研判,并借鉴相关理论体系(多为西方理论)进行定义和解读。然而,认同是一个多维的、立体的、具有历史延续性的理论体系,包含血缘认同、生活认同及政经认同。我国台湾地区由于其特殊的历史际遇,导致台湾人的认同不同于中国其他省份,认同高度分裂,此间又互有影响。生活认同作为台湾认同不可或缺的一部分,与民众实际需求结合最为紧密,是追求两岸“心灵契合”所必须越过的一道坎。如何吸取日本生活认同在台形成、作用的历史经验,并运用到当前对台工作中,甚至纳入“一国两制”台湾方案的参考范畴,是现实的迫切问题。

参考文献:

[1] 林振中.日据时期台湾教育史研究——同化教育政策之批判与启示[J].国民教育研究学报,2006(16):118-126.

[2] 黄吉村,刘宗其.文化认同下异国形象广告效果之探讨——以哈日风潮为例[J].中山管理评论,2005(2):416-430.

[3] 渡边满里奈.满里奈の旅ぶくれ―たわわ台湾[M].大阪:新潮社,2003:98.

[4] OShaughnessy(ed.). Treating the Nation as a Brand: Some Neglected Issues[J]. Journal of Marco marketing, 2000(1):58.

[5] 覃光广.文化学辞典[M].北京:中央民族学院出版社,1988:120.

[6] 温国良.台湾总督府公文类纂宗教史料汇编[G].台北:台湾省文献委员会,1999.

[7] 松田道之.琉球处分[G]//横山学.琉球所属问题关系资料:第七卷.东京:本邦书籍出版社,1980:103.

[8] 陈玲蓉.日据时期神道统治下的台湾宗教政策[M].台北:自立晚报社文化出版部,1992.

[9] 陈静.日据时期台湾人民抵制殖民文化研究[D].福州:福建师范大学,2018.

[10] 蔡锦堂.日治时期日本神道在台湾的传播与局限[J].东疆学刊,2004(4):27-34.

[11] 刘格均.试析日据台湾时期的“皇民化运动”[D].北京:首都师范大学,2007:11.

[12] 连横.台湾通史[M].北京:人民出版社,2011:440.

[13] 鈴木宗言.《台湾惯习记事》发刊词[J].台湾惯习记事,1901(1):1.

[14] 卓姿均.日治时期高等女学校与台湾女性[D].台北:台湾师范大学,2012:16.

[15] GODDARD W.G. Formosa: A study in Chinese History[M]. Michigan: The Michigan State University Press,1966:163.

[16] TSURUM E. P. Japanese Colonial Education in Taiwan,1895-1945[M]. Cambridge: Harvard University Press,

1997:129.

[17] 黄武达.日治时代之台南市近代都市计划[C]//日治时代台湾近代都市计划之研究论文集:第二册.台南:台湾都市史研究室,1998.

[18] 台湾总督府民政事务成绩提要:第2编[M]//中国方志丛书:第192种.台北:成文出版社,1985:202.

[19] 台南厅庶务课.台南厅管内概况·1916[M]//中国方志丛书:第263种.台北:成文出版社,1985:34.

[20] 台南厅庶务课.台南厅管内概况·1918[M]//中国方志丛书:第263种.台北:成文出版社,1985:115-121.

[21] 台湾总督府民政事务成绩提要:第29编[M]//中国方志丛书:第219种.台北:成文出版社,1985:214.

[22] 齐红深.日本帝国主义在我国东北推行殖民教育的本质特征[J].教育评论,1996(1):51-53.

[23] 刘宁颜.重修台湾省通志:卷六[M].台北:台湾省文献委员会,1993.

[24] 许介鳞.台湾史记:日本殖民统治 篇三[M].台北:文英堂出版社,2007:17.

[25] 曾建民.台湾“皇民文学”的总清算——从台湾文学的尊严出发[J].文艺理论与批评,1998(6):95-104.

[26] 戴勇,倪金华.文化霸权下的认同与错位——试论“皇民文学”表现形态之差异及本质蕴意[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2007(2):39-42.

[27] 刘克正.台湾人口成长与经济发展[M].台北:联经出版视野公司,1979:70.

[28] 蔡焙火.台湾近代民族运动史[M].台北:学海出版社,1979:448.

[29] 陈映真,李娜.被出卖的“皇军”[J].华文文学,2005(6):5-13.

[30] 倪霞.日据初期后藤新平与台湾殖民地社会教化[J].宁德师范学院学报(哲学社会科学版),2014(1):45-48.

[31] 后藤新平.日本殖民政策一斑[M].东京:日本评论社,1944:50.

[32] 钟兆云.日据时期的台湾反“皇民化”运动[J].文史精华,2005(2):17-23.

[33] 台湾总督府.台湾总督府公文类纂[A].第115册第7件.

[34] 台湾“国史馆”.台湾文献馆线上“台湾总督府(官)报资料库”[EB/OL].(2009-04-15)[2020-02-06].http://db2.lib.nccu.edu.tw/view/showDataForm.php?CollectionNo=0071000024a001.

[35] WAKABAYASHI M. A Perspective on Studies of Taiwanese Political History: Reconsidering the Postwar Japanese Historiography of Japanese Colonial Rule in Taiwan[C]//LIAO P.H. Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: History, Culture, Memory. Columbia: Columbia University Press, 2006:28.

[36] 藤井志津枝.日治时期台湾总督府理蕃政策[M].台北:文英堂出版社,1997:79.

[37] 陈映真.以意识形态代替科学知识的灾难——批评陈方明先生的《台湾新文学史的建构与分期》[J].台湾联合文学,2000(2):139-145.

[38] 后藤新平.日本膨胀论[M].东京:大日本雄弁会,1924:146.

[39] 矢内原忠雄.日本帝国主义下之台湾[M].周宪文,译.台北:帕米尔书店,1985:22.

[40] 张洪祥.近代日本在中国的殖民统治[M].天津:天津人民出版社,1996:3.

[41] 史全生.台湾经济发展的历史与现状[M].南京:东南大学出版社,1992:55.

[42] 宋家泰.台湾地理[M].上海:正中书局,1946.

[43] 王列辉,林羽珊.1895—2016年全球海运网络中的海峡两岸港口运输联系变化[J].地理學报,2018(12):2282-2296.

[44] 平井广一.日本殖民地财政史研究[M].京都:ミネルブァ书房,1997:11.

[45] 森久男.台湾总督府糖业保护政策的展开[J].台湾近现代史研究,1978(1):40-48.

[46] 陈小冲.日本殖民统治台湾五十年史[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[47] 东乡实,佐藤四郎.台湾殖民发达史[M].台北:晃文馆,1916.

[48] 周宪文.台湾经济史[M].台北:开明书店,1980:891.

[49] 何保山.台湾的经济发展:1860—1970年[M].上海:上海译文出版社,1981:81.

[50] 天岩旭.进展中的台湾经济[J].台湾经济年报,1942:296-304.

[51] 小山弘健,浅田光辉.日本帝国主义史:第三卷[M].东京:青木书店,1960:165.

[52] 林景明.日本统治下台湾之皇民化教育[M].台北:鸿儒堂书局,1999:5.

[53] 台湾省文献委员会.重修台湾省通志:卷六[M].台北:台湾省文献委员会,1996.

[54] 台湾省文献委员会.台湾省通志:卷五[M].台北:众文图书有限公司,1970:123.

[55] 陈翠莲.“大中国”与“小台湾”的经济矛盾——以资源委员会与台湾省行政长官公署之资源争夺为例[G]//张炎宪.二二八事件研究论文集.台北:吴三连史料基金会,1998:168.

[56] 陈鸣钟,陈兴唐.台湾光复和光复后五年省情:上[M].南京:南京出版社,1989:49.

[57] 汪毅夫.城郭已非华表在,斯文不坠一脉延——日据时期台湾人民维护中华文化的事迹[J].炎黄纵横,2005(3):38-40.

[58] KAWAHARA I.The State of Taiwanese Culture and Taiwanese New Literature in 1937: Issues on Banning Chinese Newspaper Sections and Abolishing Chinese Writings[C]//LIAO P.H. Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: History, Culture, Memory. Columbia: Columbia University Press, 2006:139.

[59] 井出季和太.日据下之台政:台湾治绩志·卷一[M].郭辉,编译.台北:海峡学术出版社,2003:772.

[60] 陈碧笙.台湾地方史[M].北京:中国社会科学出版社,1990:199.

[61] 蒋渭水.台湾民众党特质[N].台湾民报,1928-10-21(4).

[62] 王乃信.台湾社会运动史:第二册 政治运动[M].台北:创造出版社,1989.

[63] 幸田春义.台湾统治史[M].台北:成文出版社,1985:321.

[64] 许锡庆.日据时期初等教育史料选编[G].南投:“国史馆”台湾文献馆,2013:171.

[65] 台湾教育会.台湾教育沿革志[M].1939年台北小塚本店印刷版.台北:青史出版社,1982:215.

[66] 晋江市地方志编撰委员会.晋江市志[M].上海:三联书店上海分店,1994:1263.

[67] 汪米.“皇民化”運动[J].世界知识,2005(12):56-57.

[68] 胡澎.试论日本殖民者对台湾妇女的“皇民化”塑造[C]//中国社会科学院近代史研究所.日据时期台湾殖民地史学术研讨会论文集,北京:九州出版社,2009:86.

[69] 千野阳一.爱国·国防妇人运动资料集:第三册[M].东京:日本图书中心,1996:39.

[70] 岛田昌势.台湾国精运动的新开展[J].台湾时报,1939(9):16-28.

[71] 白井朝吉,江间常吉.皇民化运动[M].台北:东台湾新报社台北支局编辑部,1939:470.

[72] 台湾总督府.台湾人口动态统计(明治42年—昭和17年)[M].台北:台湾省文献委员会,1975:422-435.

[73] MAURICE M. The development of Formosan nationalism. In M. Mancall(ed.). Formosa Today[M]. New York: F. A. Praeger. 1964:147-162.

[74] DOUGLAS M.The growth of Formosan nationalism[M]. California: Berkeley University of California Press. 1970.

[75] 王诗琅.日本殖民地体制下的台湾[M].台北:众文图书出版有限公司,1980.

[76] 计璧瑞.殖民地处境与日据台湾新文学[J].东南学术,2004(1):141-153.

[77] ANDERSON B. Imagined community: Reflections on the origin and spread of nationalism(Revised and extended edition)[M]. London: Verso, 1991.

[78] 黄昭国.台湾民主国の研究:台湾独立运动史の一断章[M].东京:东京大学出版社,1970:4.

[79] 王白渊.台湾年鉴1946:文化篇[M].台北:新生报出版社,1947:8.

[80] 台湾省文献委员会.台湾省通志:卷二[M].台北:台湾省文献委员会,1972:216.

[81] 张仕荣.解析日本的“台湾情结”——从日本在台湾军国主义殖民史到现实利益诉求的嬗变[J].理论学习与探索,2005(4):26-28.

[82] 陈翠莲.台湾人的抵抗与认同:1920—1950[M].台北:远流出版社,2009:147.

(责任编辑:李 虎)

Taiwaneses Identity of Japanese Life and Its Influence During the Japanese Occupation

BIAN Liang1 LIAN Chenxi2

(1.School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084; China

2.Institute of Ancient History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732; China)

Abstract: Life identity not only has a direct impact on individual behavior, but also is the direct basis of social group identity. During the period of Japanese occupation, the Japanese colonial authorities imposed a high pressure, pluralistic and systematic assimilation policy, carried out a series of reforms in Taiwans religion, customs, public health, education, cultural control, etc., and forced to establish a Japanese social life standard, and gradually combined it with generation extension, which eventually made Taiwan peoples life “Japanization” and even deformed “the Kominka complex”. The study shows that Japans colonial measures have had a long-term negative impact on Taiwan, which is difficult to eliminate in the short term. However, it also shows that Taiwans life identity is a dynamic social ideology, which can be changed and adjusted.

Keywords: the Japanese occupation; life identity; the Kominka movement; Japanization; social customs