对混龄班异龄交往双方特质的研究

2020-10-20孙俊颖张博

孙俊颖 张博

【摘要】本研究通过量的研究方法,探究目前混龄班中动态的异龄交往现状。研究发现,混龄班中幼儿能够积极主动地发起异龄交往,而且多伴随着愉快的情绪,但是由于幼儿缺乏相应的交往技巧,交往指向对象却少反映出积极的情绪;年长幼儿中,姐姐相对于哥哥更有耐心,会为弟弟妹妹感到着急,哥哥在交往中更容易表现出生气、厌恶等消极情绪。因此,本研究建议混龄班的教师在进行异龄配对时要考虑幼儿的能力及性格,而且进行相应的交往技巧的教育必不可少。

【关键词】异龄交往;特质;交往技巧;交往质量

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2020)07/08-0054-06

【作者简介】孙俊颖(1990-),女,郑州人,广州市番禺区北城幼儿园教师,幼儿园一级教师,硕士;张博(1960-),男,内蒙古赤峰人,华南师范大学教育科学学院副教授、硕士生导师,学前教育学博士。

一、问题的提出

异龄交往是某段时间内,一个或多个幼儿和与其年龄不同的幼儿之间的相互接触,它对幼儿的认知、情感和社会性的发展均有重要意义和价值[1]。

异龄交往反映了混龄班中异龄同伴之间的交往状况,某种程度上甚至决定了混龄教育的质量。但是当前混龄班中异龄交往究竟现状如何,交往双方分别呈现出什么样的交往特质?这是本研究的主要内容。

二、研究方法

(一)研究对象

基于本研究研究目的考虑,笔者从广州市天河区某混龄幼儿园(以下称X园)中随机抽取一个班(以下称S班)作为观察(研究)对象,观察该班幼儿半日活动中的异龄交往情况。该混龄班中分别有小、中、大班的幼儿各10名,该混龄班采用中、大班幼儿固定带一名小班幼儿的方式进行大小配对。(该混龄班中有小、中、大幼儿各10名,在班级组织中,教师在中、大班幼儿中选取10名能力相对较强的幼儿,分别配对10名小班幼儿,形成大小配对。)本文中所提及的哥哥/姐姐指的是配对中的中、大班幼儿,弟弟/妹妹指的是配对中的小班幼儿。

(二)研究过程

1. 制定观察量表

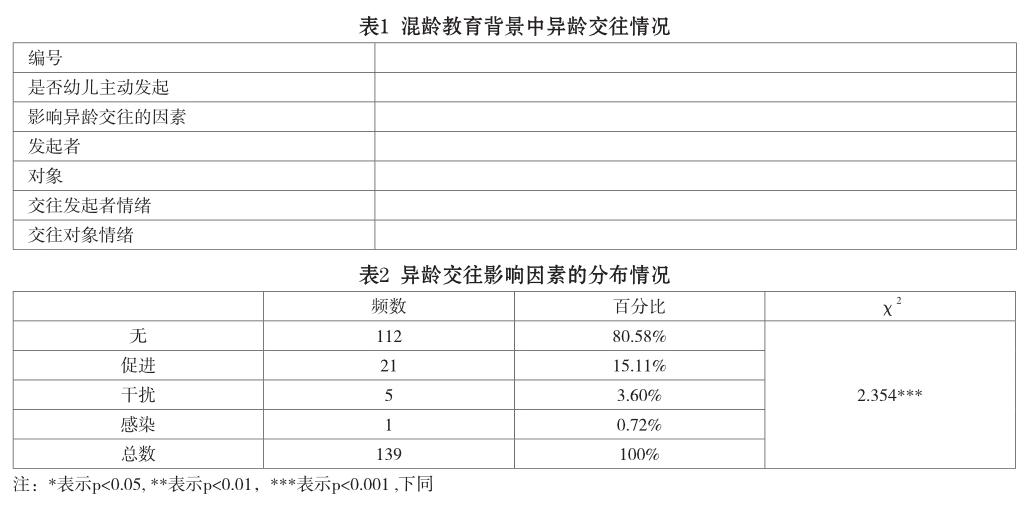

观察中所使用的观察工具是笔者自制的观察量表《混龄教育背景中异龄交往情况观察表》(见表1,下页)。

表1中,是否幼儿主动发起有“是”和“否”两个选项。在异龄交往过程中,影响异龄交往的因素分为:无(不受任何因素影响,自主发起)、促进(受到教师或他人语言提醒而发起)、感染(看到他人发起也主动发起)和干擾(即有干扰因素导致不能进行异龄交往)四种。发起者和对象分别指的是交往的主动发起者和指向者,包括哥哥、姐姐、弟弟和妹妹。

通过观察分析,发现在异龄交往过程中,交往发起者的情绪主要有平静、愉快、生气、厌恶、恐惧、伤心、焦急和羞愧八种;而交往对象的情绪主要有平静、愉快、生气、厌恶、恐惧、焦急和羞愧七种。

2. 利用观察法收集数据

本研究在进行正式观察之前,笔者有一周左右的预观察,每天在S班中待半天,观察其半日活动。一方面完善、修改观察量表;另一方面使S班中的幼儿熟悉笔者,适应笔者在班级中随意走动,以保障观察的真实、可靠。

正式观察历时三个月左右,研究者每周一次,每次半天来到S班,以非参与者的身份进入到S班中,对班级中正在发生的异龄交往进行“事件取样”,并对事件进行编码和叙述性描述,每一个交往事件的记录从双方发生言语、动作或眼神的交流开始,到双方停止对对方做出任何回应为止。

研究者在幼儿园中对年长幼儿和年幼幼儿之间的异龄互动进行事件取样,共收取有效互动事件139个。

3. 数据处理

在观察收集到的异龄互动事件的基础上,将这些事件进行编码并输入SPSS16.0中进行分析。

三、研究结果

(一)异龄交往事件幼儿是否主动发起的分布情况

统计显示,笔者观察到的139次异龄交往事件中,有128次事件是由幼儿主动作为交往的发起者,其主动发起的交往活动,占总交往事件数量的92.1%;在教师指令下幼儿发起的交往事件共有11起,占总交往事件数量的7.9%。幼儿主动发起的交往事件数量显著高于在教师指令下发起的交往事件数量(χ2=98.482, df=1,p<0.01)。

由表2所示,在影响异龄交往的因素中,80.58%的异龄交往事件不受任何因素影响;15.11%受到教师促进或同伴促进的影响(包括由教师主动发起的7.9%的事件数量);还有3.60%的事件受到干扰因素的影响;幼儿由于受到感染而发起的交往事件只占0.72%,即只有1件。异龄交往中,幼儿不受任何因素影响,直接发起交往事件的数量极其显著高于在促进、干扰和感染等因素的影响下发起交往的事件数量(χ2=2.354,df=3,p<0.001)。

(二)异龄交往中交往发起者身份的分布情况

如表3(见下页)所示,异龄交往中发起异龄交往事件数量由多到少分别为:姐姐、哥哥、弟弟和妹妹。不同的发起者身份之间存在极其显著差异(χ2=37.489,df=3,p<0.001)。

统计显示,对交往活动是由年长幼儿还是年幼幼儿发起进行卡方检验(χ2=36.266,df=1,p<0.001),说明在交往活动中,年长幼儿比年幼幼儿更愿意主动发起异龄交往。而将作为交往发起者的年长者的性别进行卡方检验(χ2=0.771,df=1,p>0.05),说明在主动发起交往中,姐姐并不比哥哥更加频繁。不同性别的年幼幼儿作为交往的主动发起者,也并不存在显著性差异(χ2=0.118,df=1,p>0.05),即弟弟和妹妹在作为交往的主动发起者上,其发起交往的事件数量之间并不存在显著性差异。

(三)异龄交往中交往发起者和交往指向对象之间的交叉分析

如表4所示,对异龄交往的发起者和交往指向对象之间进行交叉分析,发现当哥哥作为交往的发起者时,其交往指向弟弟的事件数量多于指向妹妹的事件数量。对其进行卡方检验(χ2=4.080,df=1,p<0.05),说明当哥哥作为交往的主动发起者时,其交往指向对象之间存在显著性差异,即哥哥发起交往时,指向弟弟的交往事件数量显著高于指向妹妹的交往事件数量。当姐姐作为交往的发起者时,其交往指向妹妹的事件数量多于指向弟弟的事件数量。对其进行卡方检验(χ2=4.570,df=1,p<0.05),说明当姐姐作为交往的主动发起者时,其交往指向对象之间存在显著性差异,即姐姐发起交往时,指向妹妹的交往事件数量显著高于指向弟弟的交往事件数量。当弟弟作为交往的发起者时,其交往指向哥哥的事件数量多于指向姐姐的事件数量。对其进行卡方检验(χ2=2.880,df=1,p>0.05),说明当弟弟作为交往的发起者时,其交往指向对象之间不存在显著性差异,即弟弟发起交往时,指向哥哥的交往事件数量并不显著高于指向姐姐的交往事件数量。当妹妹作为交往发起者时,其交往指向哥哥的事件数量和指向姐姐的事件数量相同。说明当妹妹发起交往活动时,其指向姐姐的活动数量与指向哥哥的活动数量之间并不存在差异。

(四)交往发起者的情绪类型分析

统计显示,从异龄交往的发起者的情绪分析,在139个异龄交往事件中,发起者多伴随愉快的情绪(35.30%)发生,其他几种情绪类型由多到少分别为:平静(25.90%)、生气(20.10%)、焦急(10.10%)、厌恶(5.80%)、羞愧(1.40%)、恐惧(0.70%)和伤心(0.70%)。发起者的不同情绪类型之间存在显著差异(χ2=134.21,df=7,p<0.001)。

统计显示,在哥哥主动发起的48起异龄交往事件中,各种情绪类型由多至少分别为:生气(43.75%)、平静(20.83%)、愉快(14.58%)、厌恶(12.50%)、焦急(6.25%)和羞愧(2.08%)。将哥哥主动发起的事件中的情绪类型进行卡方检验(χ2=31.550,df=5,p<0.01),发现哥哥作为交往发起者时,其情绪之间存在极其显著性的差异,生气这一情绪类型显著高于愉快情绪。

统计显示,在姐姐主动发起的57次交往事件中,各种情绪类型由多至少分别为:愉快(37.50%)、平静(32.14%)、焦急(19.64%)、生气(7.14%)和厌恶(3.57%)。將姐姐主动发起的事件中的情绪类型进行卡方检验(χ2=24.890,df=4,p<0.001),发现姐姐发起的事件中的情绪之间存在极其显著性差异,愉快情绪显著高于焦急情绪类型。

将哥哥和姐姐的情绪类型进行交叉分析,得出在发起者的情绪中,哥哥的生气、厌恶两种情绪类型显著高于姐姐,而姐姐的焦急情绪显著高于哥哥。

统计显示,在弟弟主动发起的18次交往事件中,其情绪类型由多到少依次为:愉快(52.94%)、平静(29.41%)、生气(5.88%)、恐惧(5.88%)和伤心(5.88%)。对其进行卡方检验(χ2=15.06,df=4,p<0.01),发现弟弟发起的事件中的情绪之间存在极其显著的差异,愉快这一情绪类型极其显著地高于其他类型的情绪。

统计显示,在妹妹主动发起的16次交往事件中,其情绪类型由多到少依次为:愉快(68.75%)、平静(12.50%)、生气(12.50%)和羞愧(6.25%)。将妹妹主动发起的事件中的情绪类型进行卡方检验(χ2=16.500,df=3,p<0.01),发现妹妹发起的事件中的情绪之间存在极其显著的差异,愉快这一情绪类型显著高于其他类型的情绪。

(五)交往指向对象的情绪类型分析

统计显示,从交往的指向对象的情绪分析,在139个交往事件中,交往指向对象的情绪类型中最多的是平静,共有54起事件,占事件总量的38.85%,其他几种情绪类型依次为愉快(25.18%)、恐惧(11.51%)、厌恶(10.07%)、生气(9.35%)、羞愧(4.32%)和焦急(0.72%)。对交往对象的情绪类型进行卡方检验(χ2=1.027,df=6,p<0.001),作为交往对象的情绪类型之间存在极其显著的差异,平静这一情绪类型显著性地高于其他类型的情绪。

统计显示,哥哥作为交往的指向对象的事件共有21起,其中愉快(38.10%)这一情绪所占比例最大,其次是厌恶(28.57%)、生气(19.05%)和平静(14.29%)。对哥哥作为交往对象的情绪类型进行卡方检验(χ2=2.810,df=3,p>0.05),发现当哥哥作为交往对象时,其各种情绪之间并不存在显著的差异。

统计显示,姐姐作为交往的指向对象的事件共有13起,其中平静(46.15%)这一情绪所占比例最大,其次是愉快(30.77%)、生气(15.38%)和焦急(7.69%)。对姐姐作为交往对象的情绪类型进行卡方检验(χ2=4.538,df=3,p>0.05),发现当姐姐作为交往对象时,其各种情绪之间差异不显著。

对哥哥和姐姐作为交往指向对象时的情绪类型进行交叉分析,发现哥哥的厌恶情绪显著高于姐姐。

统计显示,弟弟作为交往对象的事件共有52起,其情绪类型由多到少依次为:平静(44.23%)、愉快(21.15%)、恐惧(15.38%)、生气(7.69%)、羞愧(7.69%)和厌恶(3.85%)。对弟弟作为交往对象时的情绪类型进行卡方检验(χ2=34.538,df=5,p<0.001),发现在弟弟作为交往对象的事件中,各种情绪之间存在极其显著的差异,平静这一情绪类型显著高于其他情绪类型。

统计显示,妹妹作为交往对象的事件共有53起,其情绪类型由多到少依次为:平静(41.51%)、愉快(22.64%)、恐惧(15.09%)、厌恶(11.32%)、生气(5.66%)和羞愧(3.77%)。对妹妹作为交往对象的情绪类型进行卡方检验(χ2=30.887,df=5,p<0.001),发现在妹妹作为交往对象的事件中,各种情绪类型存在极其显著的差异,平静这一情绪类型显著性高于其他类型。

四、结果与结论

(一)结果

1. 幼儿主动发起的交往活动数量显著高于教师发起的数量。其中,年长幼儿主动发起的交往数量显著高于年幼幼儿主动发起的交往数量,且不同性别的年长幼儿之间并不存在显著差异。

2. 哥哥/姐姐作为交往的主动发起者时,他们所发起的指向同性别弟弟/妹妹的交往活动数量显著高于指向异性性别弟弟/妹妹的交往活动数量。而弟弟/妹妹作为交往发起者时,指向对象的性别之间没有显著差异。

3. 交往的发起者的情绪类型之间存在显著差异,愉快的情绪最多。

4. 对交往发起者的哥哥和姐姐的情绪进行交叉分析,哥哥的生气和厌恶的情绪均显著高于姐姐;而姐姐的焦急情绪显著高于哥哥;弟弟/妹妹作为交往发起者时,其情绪类型之间并不存在显著差异。

5. 交往指向对象的情绪类型中,平静显著高于其他情绪类型;其中,哥哥的情绪类型中厌恶情绪显著高于姐姐。

(二)结论

1. 混龄班中的幼儿更有责任心,交往更加主动

混齡教育能够提升幼儿的责任感[2]。Chase & Doan的研究也指出,混合年龄小组中,学生对其他成员的责任感和敏感度比在单一小组中表现得更强烈[3],表现为在混龄生活中,幼儿能够主动地发起异龄交往活动。年长幼儿在异龄交往中能够逐渐建立起主动帮助弟弟妹妹的意识,并且能培养其责任感和自信心[4]。而年幼幼儿也逐步明白,除教师之外,从哥哥姐姐那里也能获得帮助,并且在这种交往中获得被照顾、被关爱的情感[5],进而对哥哥姐姐形成依恋关系。因此,在异龄交往中,虽然没有教师的提醒及其他因素的影响,年长幼儿和年幼幼儿仍能主动地发起交往活动。但是,由于混龄幼儿园中的异龄交往,实质上是一种“非对称相倚性”的关系,年长幼儿比年幼幼儿具有更大的权利和更高的地位[6],所以年长幼儿比年幼幼儿在交往中有更多的主动性[7],而年幼幼儿在交往中主要是受动者、反馈者的角色[8],因此,年长幼儿主动发起的交往活动也较年幼幼儿多。

2. 年长幼儿中,女孩比男孩有更多的耐心、爱心

沙永玲指出,混龄交往中,年龄较大的学前儿童对较年幼的儿童有无比的耐心和爱心[9],本研究的研究结果也证明了这一结论。表现为:在异龄交往中,姐姐发起的异龄交往事件数量多于哥哥的事件数量,姐姐比哥哥有更多的耐心和责任心,因为哥哥经常不耐烦、生气,在行为方式上,哥哥多用指责的方式,姐姐更多地使用行为帮助、规则提醒等方式。哥哥和姐姐的这一差异在弟弟和妹妹的情绪中也能体现出来:在情绪类型中,弟弟的恐惧情绪要高于妹妹,也从侧面反映了哥哥在交往中更容易生气、不耐烦,而姐姐则有更大的耐心。

3. 同性别之间的异龄交往要高于不同性别间的异龄交往

通过数据分析发现,同性别之间的异龄交往数量要高于不同性别之间的异龄交往数量,这与李艳菊和姜勇对同龄同伴交往的研究结果相一致,他们认为,幼儿大部分时间是与同性同伴交往的,因此形成了男孩和女孩不同的文化圈[10],同性别的幼儿在交往中更容易产生共鸣[11],本研究中,关于该项的研究结果与此一致。这也提醒我们教师,在进行异龄配对时,如果希望幼儿得到更多的照顾可以为其配对同性别的幼儿,而相反如果年幼幼儿的能力较强或者独立性较高时,可以为其配对不同性别的幼儿。

4. 幼儿非常乐于发起异龄的交往活动,但缺乏交往技巧

当幼儿作为交往的发起者时,伴随愉快的情绪,说明幼儿在发起交往活动时是非常开心和有期待的。因为对于年长幼儿来说,指向年幼幼儿的行为可以使他们在与同伴的对比中获得更高的成就感和自信心[12];对于年幼幼儿而言,能够与年长幼儿一起活动是他们的愿望[13],所以,无论是年长幼儿还是年幼幼儿,当他们发起交往活动时,其情绪都是积极的。但是被指向对象的情绪中,平静显著高于其他情绪类型,尤其是哥哥的厌恶情绪还显著高于姐姐。这说明幼儿缺乏适当的交往技巧。国内已有研究者指出,社交技能是影响幼儿进行交往的重要因素[14],而且交往策略而非亲社会行为的数量的是影响幼儿社会接纳重要因素[15],教师是幼儿的重要他人,教师的行为对于幼儿的异龄交往存在重要的影响[16]。这说明混龄班的教师应该更多的关注幼儿的异龄交往技巧,不仅是对年长幼儿如何“帮”“带”弟弟妹妹的专门指导,还应该有针对年幼幼儿如何与哥哥姐姐相处的指导。而且教师要更加重视对幼儿在交往过程中的观察和指导[17]。

五、讨论和建议

(一)建立科学的异龄交往理念

混龄班中的异龄交往不仅包含“大带小”“大帮小”的意思,它只是其字面所表达的“帮”和“带”。而异龄交往更深刻的内涵是:年长幼儿与年幼幼儿通过异龄交往,能够获得与同龄同伴交往不同的交往体验,哈吐普(Hartup)曾在其文章中表述“年长幼儿与年幼幼儿的不对称的关系,可以使双方获得更丰富的体验”[18],而且“照顾他人等亲社会行为在异龄交往中更多地出现”[19],年长幼儿也能获得更高的自我效能感;在混龄活动中,年幼幼儿因为年长幼儿的关系,会积极地参与一些高于其能力水平的活动[20],而这个参与活动的过程,年幼幼儿可从年长幼儿身上学到许多技能[21]。这些才是异龄交往的主要价值所在,而非仅仅停留在“帮”和“带”。

因此,教师要注意区分“大带小”“大帮小”与“异龄交往”的区别,认识到异龄交往的丰富内涵。

(二)对幼儿进行针对性别教育

在对混龄班教师的访谈中,不少教师表示自己并没有对幼儿进行专门的教育。在对待异龄交往方面,只是在当年幼幼儿遇到困难时,会提醒年长幼儿对其进行帮助。

针对这些情况,笔者认为教师应该单独组织年长幼儿进行“如何做好哥哥/姐姐”的教育,与年长幼儿详细讨论在什么样的情况下可以帮助弟弟/妹妹,而在什么样的情况下只需要指导弟弟/妹妹或向他们示范就可以了,并且在日常生活中面临具体的情况时,教师应该在认真了解状况后,告诉年长幼儿怎么做弟弟/妹妹才更容易接受,而不是仅仅向年长幼儿强调“你要帮助弟弟/妹妹”;而在对待年幼幼儿方面,教师不能一味地强调他们应该“听话”,而是更多地鼓励他们与年长幼儿沟通,主动提出自己的要求。只有这样,异龄交往的质量才能得到提升。

(三)科学结对

基于如上所述的性别、结对对象之间互相喜爱与否等对异龄交往的影响,教师在为幼儿选择结对的对象时,教师应该避免随机性和偶然性,而要有科学的依据。一方面,应该结合幼儿的性别及其能力水平为其选择适当的结对对象,例如3岁组能力发展比较好、较独立的幼儿,教师可以为其选择不同性别的结对对象,以保证其独立性的发挥。另一方面,在进行异龄结对时,教师要尊重幼儿的意愿,为其挑选自己中意的结对对象。

(四)淡化年龄分级

因为混龄班级的年龄跨度比较大,教师和幼儿从心理上就能够理解和接受这种认知跨度[22],那么即便是能力发展水平较弱的幼儿,也可以在混龄班级中找到与其能力发展水平相近的玩伴,在其自己的能力水平上获得发展。这也是我们期望混龄教育所能为我们带来的效果。因此,对于混龄班的教师而言,正确的做法不应该是过分地强调不同年龄组之间的能力差异,而是应该弱化年龄,更加注重他们在各自能力的基础上发展,如果“幼儿不知道他们有两个年级,他们都很开心地适合自己的发展水平,觉得自己是在同一个班级”[23],这样异龄交往才能更加自然、有效。

【参考文献】

[1] 张婕.国内外关于混龄教育的研究综述[J].新乡学院学报(社会科学版),2013(05):143-144.

[2] 王晓兰,李少梅,黎艳,李光丽.幼儿异龄互动中的同伴关系研究[J].陕西教育学院学报,2012(02):116-120.

[3] 张霞,吕向宇.通过大带小活动培养幼儿的责任感[J].学前教育研究,2001(04):65.

[4][5] 齐玮.浅谈混龄教育中的互动[J].课程教育研究,2014(27):2-4.

[6] [意大利]玛丽亚·蒙台梭利.吸收性心智[M].北京儿童之家教育研究中心编译.兰州:兰州大学出版社,2002:290.

[7] 陈卫平.蒙台梭利实验班中的幼儿异龄互动行为研究[D].长春:东北师范大学,2006.

[8] 田红燕.混龄教育基本理论研究[D].南京:南京师范大学,2011.

[9] 韩南南.中国和柬埔寨幼儿同伴交往能力发展的对比研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[10] 李艳菊,姜勇.3~6岁幼儿同伴交往能力的结构与发展特点[J].幼儿教育(教育科学版),2008(Z1):70-74.

[11] 倪灵俊.混龄班与同龄班幼儿同伴交往特点的比较研究[D].杭州:杭州师范大学,2015.

[12] Vasta,R,M.M.Haith,S.A. Mlller.Child Psychology:The Modern Science[M]. New York: John Wiley & Sons ,Inc.,1999:600.

[13] Rubin, K.H. & Krasnor, L.R. Interpersonal problem solving and social competence in children—Handbook of Social Development: A Lifespan Perspective [M].New York:Plenum Press,1992:101.

[14] Gallagher Jeanette M.,Coché Judith. Hothousing: The clinical and educational concerns over pressuring young children concerns over pressuring young children[J]. JAI,1987,2(03).

[15] 張更立.幼儿异龄同伴交往研究[D].重庆:西南师范大学,2004.

[16] 朱虹.幼儿园混龄班中的同伴交往研究[D].西安:陕西师范大学,2014.

[17] 曹婧怡.混龄游戏中幼儿同伴互动研究[D].成都:四川师范大学,2018.

[18] [美]戴蒙(William Damon),哈吐普(Hartup).儿童心理学手册(第六版)(第四册):同伴关系[M].林崇德,李其维,董奇,译.上海:华东师范大学出版社,2009:44.

[19] 申继亮.当代儿童青少年心理学的进展[M].杭州:浙江教育出版社,1998:287.

[20] [美]戴蒙(William Damon),纳西·艾森博格(Nacy Eisenberg).儿童心理学手册(第六版)(第三册):社会、情感和人格发展[M].林崇德,李其维,董奇,译.上海:华东师范大学出版社,2009:628.

[21] 沙永玲.孩子的玩伴——对孩子友谊的深入探讨[M].台北:书泉出版社,1987:117-118.

[22] 李玉峰.国外儿童混龄教育及其对我国学前教育的启示[J].现代教育管理,2009(07):104-106.

[23] 沈吟.混龄教育过程考察——以一个幼儿园混龄班为例[D].南京:南京师范大学,2011.