探讨RevolutionCT行头颈CTA扫描技术中智能追踪自动触发技术和小剂量测试性团注法临床应用价值和对比研究

2020-10-20苏隆军

苏隆军

【摘 要】目的:探析Revolution CT头颈CTA扫描技术两种不同方法的的临床应用价值和对比研究。方法:研究区间为2019.12~2020.07,探究对象为此区间于本院实施头颈CTA血管造影检查的患者,统计56例,依据随机法分组,将其分为参照组(n=28)和实验组(n=28),以智能团注追踪自动触发技术展开检查者纳入参照组,以小剂量测试性团注法技术展开检查者纳入实验组,比较两组效果,如同一位置动脉血管所测得的CT数值。结果:实验组大脑中动脉、同层基底动脉及椎动脉起始部和颈总动脉起始部CT值相较于参照组具显著提升优势P<0.05。结论:多排螺旋CT头颈CTA扫描技术采取智能追踪自动触发技术及小剂量测试性团注技术均能获得良好效果,但与前者相比,后者获取血管图像峰值较准,具个性化检查特色,值得借鉴。

【关键词】小剂量测试;自动触发;Revolution CT;头颈CTA扫描技术;螺旋CT

【中图分类号】R72 【文献标识码】B 【文章编号】2095-6851(2020)10--02

头颈部为血管疾病好发区域,具高患病率、起病急骤、病况严重等特点,对患者生命有重大威胁,因此早发现、早鉴别、早治疗极为重要。但限于头颈部骨质构造较为特殊,这就对诊断技术提出了更高的要求,要求其拥有较高的精准性及可靠性[1]。多排螺旋CT因其自身优势(高时间辨识率、高空间辨识率)得到临床大面积运用,加之其先进的图像处理手段,使CTA扫描技术成为当前临床检查头颈部血管病的关键方法[2]。本次研究对2019.12~2020.07间于本院采取头颈CTA血管造影检查患者开展研究,以智能追踪自动触发技术、小剂量测试性团注法分组,详情如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究区间为2019.12~2020.07,探究对象为此区间于本院实施头颈CTA血管造影检查的患者,统计56例。纳入标准:患者对研究知情,且签署同意书;临床资料完整;表达及认知功能正常。排除标准:并发多器官衰竭症;造影剂过敏者;认知功能障碍;非自愿参与研究。依据随机法分组,将其分为参照组(n=28)和实验组(n=28),参照组男女比重达17:11;年龄临界值72岁、35岁,均龄(51.85±7.36)岁;實验组男女比重达16:12;年龄临界值70岁、38岁,均龄(52.15±7.24)岁。两组相关性资料采取SPSS 22.0软件分析,P>0.05,存在比较价值。

1.2 方法

入院后,予两组RevolutionCT,设定相关参数,层厚0.625mm。噪声系数设定为5,球馆旋转速度为0.35S,螺距及层间距分别为0.984:1、0.625mm,管电流设置自动管电流,管电压设置为120KV,扫描事件控制在5S以内;先于患者右肘静脉实施通道建立,采取双筒高压注射器及非离子型造影剂(60~80ml)实施头颈CTA血管造影扫描技术,需要注意,两组扫描参数及初始位置保持一致。将小剂量测试性团注得出的峰值时间开始扫描,自主动脉弓位置至颅顶顺序扫描。扫描完成后图像数据传送至AW4.7工作站,借助相应软件进行血管三维图像的分析和VRT、MIP、CPR、拉直等重建。

实验组:在小剂量峰值测试阶段,采取高压注册器抽药,先取A管对比剂15ml,B管以浓度为0.9%生理盐水,剂量为30ml,于患者颈内动脉第三颈椎层面开展同层动态扫描,利用GE自带的软件进行此平面颈动脉及椎动脉对比剂峰值时间-密度曲线的准确获取,以此计算出最为理想的延迟扫描时间,参考监控层面颈动脉及椎动脉造影剂的CT值的峰值时间,以峰值时间设置延时扫描。在扫描阶段,A管取对比剂60-80ml,B管以浓度为0.9%生理盐水,剂量为40ml当注入对比剂后延时到之前测得的峰值时间开始扫描。扫描方向从主动脉弓至颅顶。

参照组:在扫描阶段,A管取对比剂60-80ml,B管以浓度为0.9%生理盐水,剂量为40ml,以主动脉弓层为监控层面,借助智能追踪软件于主动脉弓血管中央位置置入监测点兴趣点,监测点FOV为在血管内适宜,以预估造影剂浓度为100HU为启动时间点,达到阈值后自动触发扫描,扫描方向自主动脉弓至颅顶。

1.3 观察指标

各项参数CT值。大脑中动脉、同层基底动脉及椎动脉起始部和颈总动脉起始部CT数值[3]。

1.4 统计学方法

通过SPSS 20.0软件对研究数据实施处理分析,定量资料(大脑中动脉、同层基底动脉等CT数值)以均数±标准差表示,t行检验。定性资料用率表示,以进行验证,P<0.05有统计学意义。

2 结果

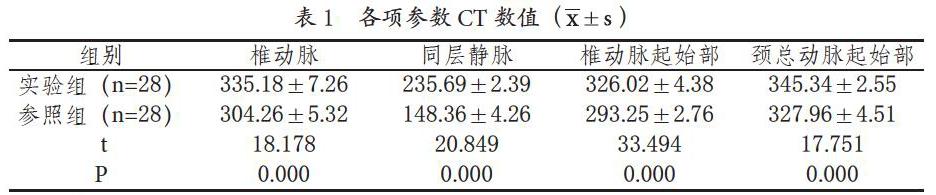

结果显示,实验组大脑中动脉、同层基底动脉及椎动脉起始部和颈总动脉起始部CT数值相较于参照组具显著提升优势P<0.05,见表1

3 讨论

头颈CTA血管成像属无创性检查技术,凭借其自身优势得到了临床的大面积应用,现阶段,头颈部血管CTA扫描技术划分为两种,一种为智能追踪自动触发技术,一种为小剂量测试性团注法技术,两种技术均可获得较好的图像质量,可对血管内充盈受损、狭窄、有无动脉瘤进行清晰显示,动脉显影效果佳,是符合现代化医学需求的[4]。本次研究中,实验组大脑中动脉、同层基底动脉及椎动脉起始部和颈总动脉起始部CT数值相较于参照组具显著提升优势P<0.05。限于头颈CTA在血管壁钙化中具较高的敏感度,能够对因颈动脉粥样化斑块致使毗邻管腔窄小程度展开测量及评价,进而使临床鉴别价值得以提高,此次研究因采集范围及层面近似,扫描区域均为主动脉弓至颅顶,经重塑图像及后处理,可对头颈部血管病症、钙斑和窄小程度清晰显示,确保图像质量[5]。智能追踪自动触发技术操作流程简单,能够实现不同患者被检测血管内的碘浓度,当其达到相应的阈值后开始扫描。小剂量测试性团注技术法具鲜明的个性化特征,可进行不同患者被检测血管内的碘浓度峰值的精准计算,经预注射造影剂后实施同层扫描,使用Revolution CT自带软件对兴趣区碘浓度的时间密度曲线加以测定,进而计算出兴趣区的对比剂峰值时间,最后开展CTA扫描,有效防止了延迟亦或是提前触发,做到精准扫描。综上,多排螺旋RevolutionCT头颈CTA扫描技术采取智能追踪自动触发技术及小剂量测试性团注技术均能获得良好效果,但与前者相比,后者更精准获取血管峰值图像,具个性化检查特色,值得借鉴。

参考文献

李林.多排螺旋CT头颈联合CT血管造影扫描技术的临床应用及价值评估[J].影像研究与医学应用,2020,4(09):125-126.

恽健.多排螺旋CT头颈联合CT血管造影扫描技术的临床应用及价值评估[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(A4):174-175.

王刚,王琦,丁明鹏.多排螺旋CT头颈联合CT血管造影扫描技术的临床应用及价值评估[J].中国医学装备,2019,16(08):30-32.

侯国存,张红军,崔丽萍等.64排螺旋CT血管成像技术在头颈血管病变诊断中的应用价值[J].实用医学影像杂志,2018,19(06):506-509.

颜任泽.研究多排螺旋CT头颈联合CTA扫描技术的临床应用价值[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(66):136-137.

汪林刚,冯波,俞蓉蓉.全脑CT灌注成像联合头颈部CT血管造影用于急性缺血性脑卒中的诊断价值[J].中国基层医药,2020,27(04):408-411.