武汉东湖沉积物中溞属种类卵鞍累积变化研究

2020-10-20孙雨琛张婷婷郭红会张菲云王梓燕邓道贵

孙雨琛, 张婷婷, 郭红会, 张菲云, 王梓燕, 邓道贵

(淮北师范大学 生命科学学院, 淮北 235000)

枝角类,隶属节肢动物门、甲壳纲,是淡水生态系统的重要组成部分。它们既能滤食水体中的浮游植物、细菌和有机碎屑等,又能被鱼类和其他捕食者所捕食。由于其对藻类的高效滤食性及快速的繁殖力,枝角类通常成为淡水水体中浮游动物的优势类群[1]。沉积层中的枝角类残余物能够客观地反映湖泊枝角类群落结构的历史演替,因而枝角类可以作为水环境变化的指示生物[2-3]。在环境良好时,溞属种类进行孤雌生殖,能够迅速扩大种群;但在外界环境恶化时,则进行两性生殖,产生雄体和两性生殖雌体,两者交配、受精后形成休眠卵。休眠卵被包裹在卵鞍内,产出后保存在沉积物中。若两性生殖雌体不与雄体受精,即形成空的卵鞍。在湖泊沉积物中,蕴藏着丰富的浮游动物卵鞍[4-5]。在条件适宜时,这些休眠卵通过孵化补充到水体中。需要说明的是,国内学者早期对溞属种类的分类主要以形态学为主,主要参照《中国动物志·淡水枝角类》[6]。近年来,国内外学者利用分子生物学技术对溞属种类的系统进化与命名进行了广泛的探讨,并将中国原先命名的透明溞(Daphniahyalina)更正为盔形溞(Daphniagaleata),将隆线溞(Daphniacarinata)更正为中华拟同形溞(Daphniasimiloidessinensis)[7-9]。

武汉东湖(30°22′N, 114°23′E)位于湖北省武汉市, 面积约为27.9 km2,平均水深约2.2 m, 最大深度约5 m[10]。据记载,每年约有323.2 t氮和67.7 t磷储存在东湖中,且输入的量明显超过输出的量[11]。在一定条件下,湖泊沉积物中的内源负荷能向水体中释放大量的氮、磷等营养盐,从而增加了水体中营养盐的浓度[12-13],造成水体的二次污染。近四十年来,大量的生活污水和工业废水(含氮、磷等污染物)不断排放到东湖中,水体富营养化日益加剧,湖泊中原有的沉水植物几乎消失[14-17],藻类水华频繁发生[18]。自1985年以来,由于滤食性鲢鱼和鳙鱼的大量放养,武汉东湖蓝藻水华消失了[19-20]。渔业养殖的结构和规模对东湖浮游甲壳动物的群落结构(尤其是大型溞属种类)具有重要的影响[21]。在湖泊沉积物往往很好地保存着湖泊食物网中的一些重要组成部分(如硅藻、植物花粉、枝角类残余物等),因此可以利用它们在沉积物中的生物量、群落结构等来重建湖泊生物群落变化的历史[22]。有关武汉东湖水体中浮游生物生态学的研究已有较多的报道[23-27]。20世纪60年代以来,武汉东湖的枝角类优势种类群逐渐由大型溞属种类演变为小型富营养型种类[23-24,27-28],但对于东湖沉积物中溞属种类卵鞍的多样性、密度的研究尚鲜见报道。本文研究了武汉东湖沉积物中溞属种类卵鞍的累积速率和密度的垂直变化,并探讨其与营养盐间的关系,以期为了解武汉东湖水体中溞属枝角类群落结构的长期历史演变提供参考。

1 材料与方法

1.1 样品采集与分析

2016年2月,在武汉东湖湖心(水深约5 m)设置1个采样点。用柱状采泥器(直径D=8.4 cm)采集3根44 cm的柱状沉积心。对每个柱状沉积心,用1 cm切割环进行切割。并将每1 cm样品分别装入封口塑料袋中,放在冰箱中4 ℃下保存。将其中1根柱状沉积心中所有1 cm样品分别放在阴凉处风干,称重。研磨后用180目(孔径0.08 mm)筛网过滤,过滤样品用以测定各沉积层的年代及其总氮、总磷的含量。

1.2 东湖沉积物年代的测定

沉积物的年代测定在中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊沉积与环境国家重点实验室完成。在44 cm的柱状沉积心中,前20~1 cm按每1 cm沉积层测定年代,后44~21 cm按每隔1 cm沉积层测定年代。测定时,每1 cm的沉积层,称取2~5 g过滤后的土样,在密封盒中放置10 d后进行测定。样品中的210Pb和137Cs比活度采用高纯锗本底γ能谱仪(美国ORTEC公司)测定。

1.3 东湖沉积物中总氮、总磷含量的测定

所用的柱状沉积心与年代测定的一致,将所有过滤的1 cm沉积样品进行总氮、总磷含量的测定。每1 cm沉积层的沉积样品称取40 mg,用过硫酸盐消化法测定沉积物中总氮和总磷的含量。

1.4 东湖沉积物中溞属种类卵鞍的观察、计数

将剩余的2根柱状沉积心中的每1 cm样品,蒸馏水清洗,用200目(孔径0.074 mm)的筛网进行过滤,将剩余物分别装入50 mL塑料瓶中。在Olympus(CX21)显微镜下观察残余物,鉴定溞属种类的卵鞍和含休眠卵卵鞍,并计数。

2 结果与分析

2.1 东湖沉积物的年代测定及沉积速率

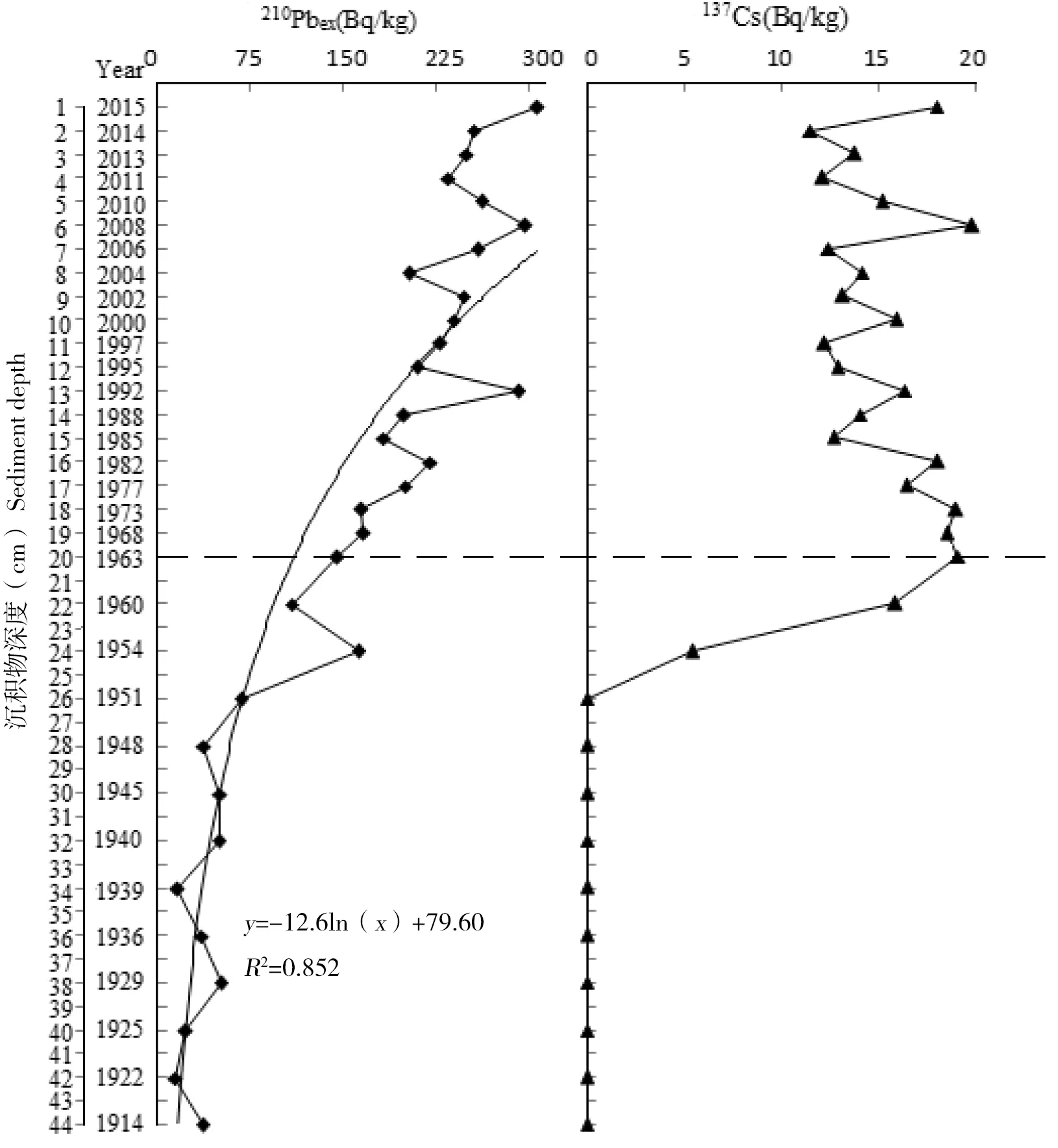

根据137Cs和210Pbex的比活度垂直分布,确定东湖20 cm的沉积层对应年份为1963年,44 cm沉积层代表东湖约为100年的历史(图1)。东湖沉积物的沉积速率自底层至表层呈现先下降后增加的趋势,且在1939年(34 cm)达到最大值[0.39 g/(cm2.a)]。东湖沉积物的沉积速率在1954年(24 cm)、1963年(20 cm)、1973年(18 cm)和1988年(14 cm)均处于较低的水平[约0.07 g/(cm2·a)],见图2。

图1 东湖沉积柱137Cs和210Pbex比活度的垂直分布Figure 1 Vertical distributions of 210Pbex and 137Cs activities in sediment core of Lake Donghu

2.2 溞属种类卵鞍的密度及总氮、总磷含量的垂直变化

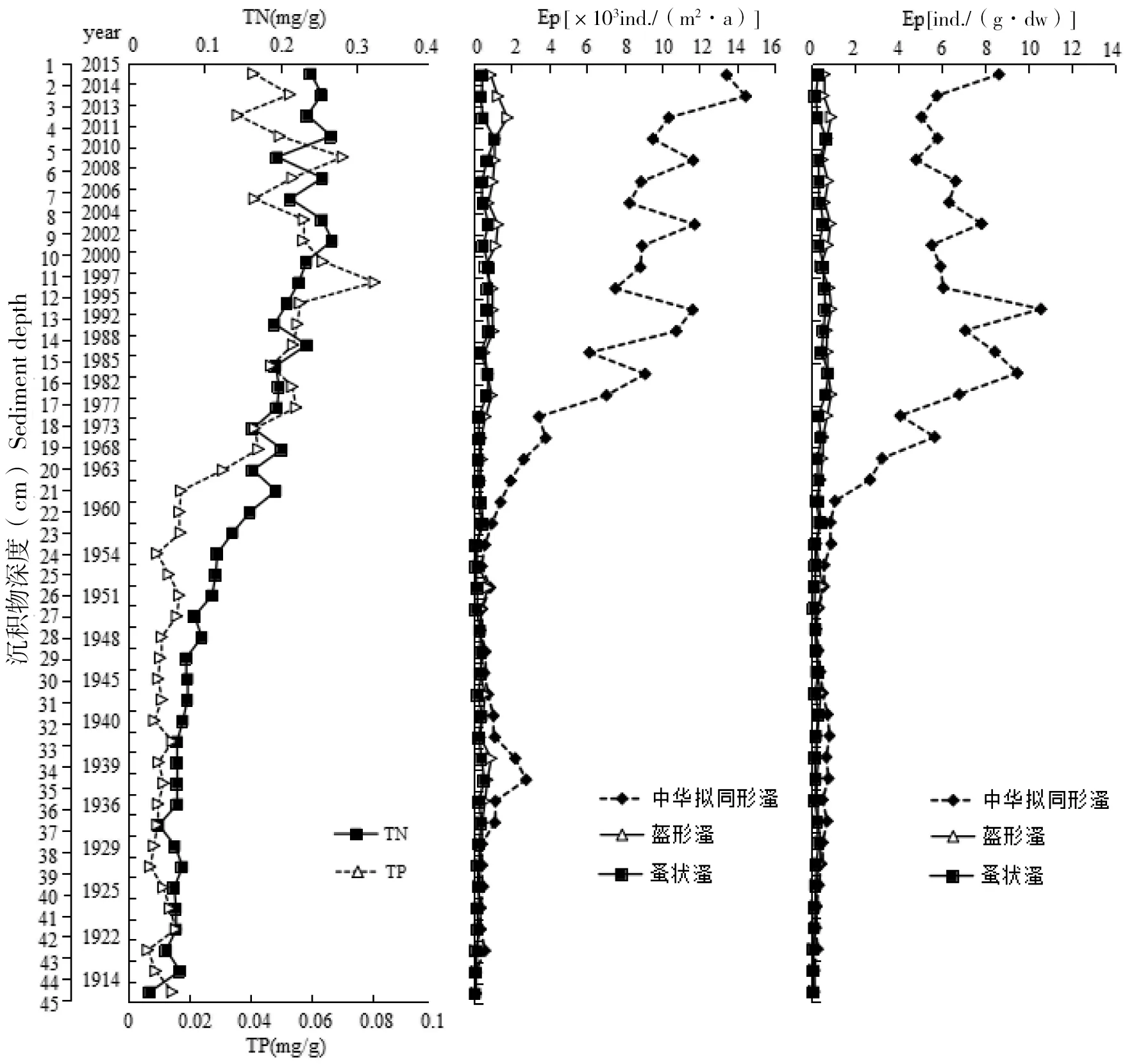

44 cm柱状沉积心中总氮、总磷含量的变化范围分别为0.06~0.26 mg/g和0.006~0.080 mg/g,其平均值分别为0.16 mg/g和0.043 mg/g。在44~21 cm沉积层中,总氮、总磷含量均较小,且相对稳定;而在20~1 cm的沉积层中,沉积层自底层至表层的总氮含量呈现逐渐增加的趋势、总磷的含量却呈现先增加后下降的趋势,且总氮、总磷含量明显高于44~21 cm的沉积层(图3)。

在东湖沉积物中,共鉴定出3种溞属种类的卵鞍,即中华拟同形溞、蚤状溞和盔形溞。但没有观察到3种溞属种类含休眠卵的卵鞍(图4)。

图2 东湖沉积柱的年代及沉积速率Figure 2 Ages and sedimentation rates of the sediment core in Lake Donghu

图3 东湖沉积心中3种溞属种类卵鞍的累积速率和密度及其总氮、总磷含量的变化Figure 3 The variations of the accumulative rates and densities of ephippia of three Daphnia species and the contents of total nitrogen (TN) and phosphorus (TP) in the sediment core of Lake Donghu

在44~22 cm沉积层(1914—1960年)中,3种溞属种类的卵鞍累积速率均处于较低的水平,为0~2.71×103ind./(m2·a)。在20~1 cm沉积层(1963—2015年)中,中华拟同形溞卵鞍的累积速率呈现明显上升的趋势,为1.88~14.38 ×103ind./(m2·a),且显著高于盔形溞和蚤状溞。中华拟同形溞为14.38×103ind./(m2·a)、盔形溞为1.71×103ind./(m2·a)和蚤状溞为1.03×103ind./(m2·a)的卵鞍累积速率的最大值均出现在2~4 cm的沉积层。中华拟同形溞卵鞍的密度变化趋势与其累积速率相似,其密度最大值为10.53×103ind./(g·dw),出现在12 cm沉积层,其最小值为0.01×103ind./(g·dw),出现在43 cm沉积层。盔形溞和蚤状溞卵鞍的累积速率和密度的变化幅度均较小(图3)。

2.3 溞属种类卵鞍的累积速率与总氮、总磷含量间的关系

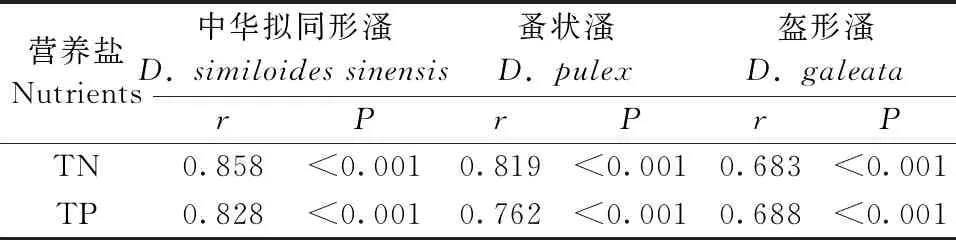

Pearson相关性显示(表1),东湖沉积心中的总氮(TN)、总磷(TP)含量与中华拟同形溞、盔形溞和蚤状溞卵鞍的累积速率之间均呈极显著的相关性(P<0.001)。

表1东湖沉积物中3种溞属种类卵鞍的累积速率与营养盐之间的相关性

3 讨论与结论

湖泊沉积物中蕴藏的各类信息,是不同地质、气候等条件下各类碎屑、黏土及有机物质等综合体的体现[29-30]。通常,沉积物接纳了来自水体中大量的营养盐,储存在沉积层或间隙水中[31]。在特定条件下,沉积物中的营养盐能够持续释放到水体中[32],造成二次污染。因此,沉积物中营养盐的含量及空间分布对湖泊营养状况具有重要影响[33]。此外,许多水生无脊椎动物,包括溞属枝角类,以休眠卵的形式在恶劣环境下得以存活[34-35],并可在沉积物中保存数年甚至数百年[36-37],能够反映出某一历史时期水体中枝角类种群的动态变化[38]。

本研究中, 44 cm的柱状沉积反映了武汉东湖近100年的演变过程。结合沉积物的年代测定和沉积物中3种溞属种类卵鞍的累积速率及密度变化,可将武汉东湖溞属种类的历史演变划分为两个阶段:第一阶段,44~21 cm的沉积层,代表了武汉东湖从1914年到1963年的历史时期。历史上,东湖为开放性水体,与长江相连通。在1950年以前湖水呈贫营养型,之后逐渐成为半封闭、封闭性湖泊[39-40]。20世纪50年代,东湖湖水处于由中营养型向富营养型转化[41]。本研究中,此阶段东湖沉积物中总氮、总磷含量均处于较低的水平(0.049~0.19 mg/g和0.006~0.017 mg/g)。此时,沉积物中3种溞属种类卵鞍的累积速率和密度几乎为零。第二阶段,20~1 cm的沉积层,代表了武汉东湖从1963年至2015年的历史时期。东湖自1960年初建闸以来,受人类生活污水及工农业废水的影响,湖水富营养化日趋严重[41]。由于湖泊富营养化加剧,微囊藻浓度急剧增加,在20世纪70—80年代东湖出现了严重的蓝藻水华。但随着滤食性鲢鳙鱼的大量养殖、鱼产量的逐年上升,东湖频繁发生的蓝藻水华在80年代后期消失了[42-43]。本研究中,此阶段总氮含量随着沉积层从底层到表层明显升高(0.16~0.27 mg/g),总磷也维持在较高的水平(0.03~0.08 mg/g),东湖的富营养化严重。东湖在20世纪60—80年代期间盔形溞和中华拟同型溞一直处于优势地位,有较高的种群密度[23]。但自20世纪80年代后,两种溞类密度逐渐下降[24]。在20世纪90年代中期,东湖虽能检测到盔形溞、中华拟同形溞和蚤状溞,但其优势地位已被较小的微型裸腹溞和短尾秀体溞所取代[27]。本研究中,此阶段东湖沉积物中的中华拟同形溞的累积速率和密度呈现明显的上升趋势。盔形溞和蚤状溞的累积速率和密度均较小。因此,沉积物中溞属卵鞍的累积速率和密度较好地反映了湖水中溞属种类的历史演变过程。

鲢、鳙鱼主要滤食水体中的微小生物,对浮游生物具有良好的消化能力[43],能有效地抑制枝角类的生长[44]。杨宇峰和黄祥飞发现,东湖盔形溞仅较多地出现在鲢、鳙鱼含量较低的水域中[25]。此外,蓝藻生物量的增加促进了溞属种类生殖方式的转变和卵鞍(或休眠卵)的产生[45]。因此,蓝藻水华和鱼类捕食压力可能共同影响了武汉东湖浮游动物群落结构的变化和大型溞属种类的种群消退。本研究中,东湖12~1 cm的沉积层中中华拟同形溞的卵鞍密度处于较高的水平。这可能是水位的变化、频繁的捕捞作业及底栖鱼类的翻动等影响了湖泊中浮游动物种类卵鞍在沉积物中的垂直分布和相对丰度[46-47]。