油田配注系统监控技术研究及效果

2020-10-17

大庆油田有限责任公司第五采油厂

随着三次采油的不断深入,油田聚合物配制站逐步成为地面建设的重要站场[1-2]。大庆油田某采油厂采用“集中配制、分散注入”的布局方案,聚合物配制站、配注站和注入站是这一布局中的主要环节。为提高工作效率、实现管理提升、解决井站数量日益增加与人员用工紧张的矛盾,探索配注体系“岗位整合、区域监控、无人值守”的新模式具有重要意义。为此,结合数字化建设需求,创新开展了配注系统无人值守、有人巡检的区域监控建设,可为配注系统数字化运行模式提供参考依据[3-5]。

1 配注系统建设现状

当前某采油厂配注系统采用的是配注分离的方式,在配注站调配满足浓度要求的聚合物母液,经外输泵输送到各个注入站,工艺流程如图1所示。每个配制站通过并联管线负责多个注入站的母液供给,母液暂存在注入站的母液箱,注入站再根据各井的注入浓度、注入量的需求调配母液与水的比例,然后对开发区块进行单井注聚。目前该采油厂共建有5座配制站、1座配注站、21座聚驱注入站,为开发区块进行科学注聚。

整个配注系统目前为分散管理。5座配制站、1座配注站由Y大队统一管理,主要采用“清水—分散—熟化—外输—过滤”短流程配制工艺。其中A1配制站、B配注站为单独建设,A1、A2、A3、A4配制站均依托联合站建设。共建有熟化罐41座,各类机泵44台,分散装置13套,粗滤和精滤共20套,原有值班室操作人员共56人,上料和加药人员10人。各注入站分别隶属不同的矿大队,其中E区5座注入站为单独建设,F区3座注入站停止注入转为水驱,其余11座聚驱注入站依托联合站建设。

图1 配注系统工艺流程Fig.1 Process flow of injection distribution system

2 存在的问题

(1)配注系统管控体系分散。M开发区的5座配制站、1座配注站由Y大队管理,各注入站由不同的矿大队管理,管控体系分散,参数整合不直观。配注系统由于分岗设置,面临老站人员配置较多与新建站用工紧缺的矛盾。

(2)部分站场存在监控点位不完善问题。对照配制站集中监控标准,部分站存在控制点位缺失问题。同时配制站分散设备存在控制缺陷,上水电动阀由分散控制柜控制和供电,当分散运行时上水阀打开,全站失电后,电动阀开度保持不变,来水罐液位高于分散溶解罐,配制水持续自压进入分散溶解罐内。溶解罐容积仅1 m3,约2 min满罐,应急需30 min到现场,存在冒罐风险。

(3)部分站网络通信系统不健全。部分站通信网络依托联合站网络建设,未能形成工业环网。另外,独立建设的注入站由于建设时间较早,未连入生产网络,数据只传输至本岗位控制室,无法满足区域集中监控需求。

3 无人值守技术路线

3.1 配制站区域监控无人值守

3.1.1 整体技术架构

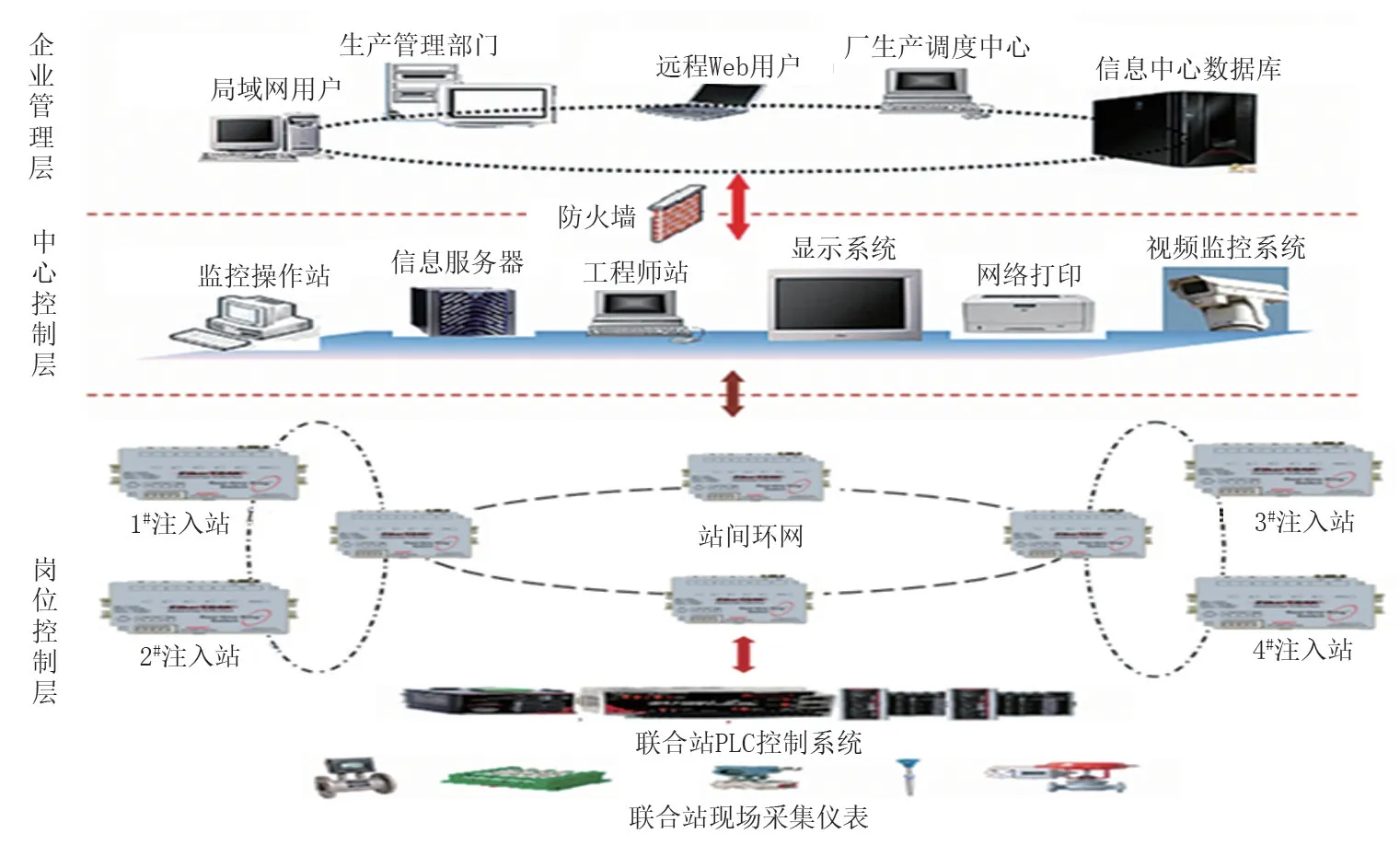

考虑已建5座配制站、1座配注站均由Y大队统一管理,构建了配制站以Y大队为中心的“区域监控、无人值守、有人巡检”整体架构(图2)。对站场进行自控系统及通信网络改造,在Y大队设置中心监控室,在中心监控室实现各配制站的远程监控;同时预留通信接口,实现全部配制站的区域集中监控。

3.1.2 完善控制点位

(1)为确保无人值守站场安全平稳运行,需对站场控制点位进行完善。首先按照配制站生产过程参数采集监控需求对各站场进行控制点位完善,同时结合现场实际需求,在分散装置上水管线处新增常闭式电磁阀,配电与分散装置配电同源,实现停电关进水功能,规避冒罐风险。增加点位后配制站生产过程参数采集监控需求见表1。

(2)根据数字化建设总体安排,对M开发区配制站区域集中监控完善工程进行设计。在某采油厂Y大队办公区院内,拆除已建库房2间,车库4间,原址扩建中心控制室1座,作为Y大队作业区管理中心。先期各站已具备无人值守条件时,在Y大队一楼会议室设置临时中控室,新建通信机柜、服务器机柜、工控机、操作台、以太网交换机、UPS电源等设备,实现辖区内6座站场的生产流程显示及监控,方便统一操作及管理。

3.1.3 完善网络通信

为满足配制站区域监控通信可靠性,结合各场站具体位置以及通信业务量需求,5座配制站、1座配注站、H中心及Y大队通信系统网络拓补结构采用以环状网络为主、星型网络为辅的方式[6-8]。其中5座配制站、H中心采用有线光纤通信方式接入厂生产环网;Y大队及配注站为星型网络结构。通信系统采用以光传输汇聚层设备为主、工业以太网交换机为辅的方式接入中控室传输网络,站外光缆采用架空方式敷设,站内采用穿管埋地方式敷设,环网结构如图3所示。

3.1.4 完善控制方式

图2 配制站区域集中监控架构Fig.2 Regional centralized monitoring architecture of preparation station

完善各站场控制点位及网络通信系统后,将对各配制站及配注站进行控制系统迁移。现场保留原有控制系统上位机,在Y大队临时中控室新建上位机,方便巡检人员现场查看控制参数,同时确保在现场、中控室均可进行监控。

各配制站(除A1区配制站)上料由原有的人工上料改造为密闭除尘自动上料,员工仅需每隔一定周期将原料倒入料池中即可,大幅降低了巡检上料人员的劳动强度。

3.2 注入站区域监控无人值守

采油厂注入站管控模式有两种:针对单独建设的E区5座注入站采用“中心站集中监控,其他站无人值守”模式,针对依托联合站建设的注入站采用了“大联合站”模式。

3.2.1 注入站区域监控模式

E区5座注入站为过去建设的有人值守注入站,每个站配置值班及巡检人员10人。集中监控改造提出了“中心站集中监控,其他站无人值守”的模式架构。

2013年12月,E区5座注入站进行了站场无人值守改造风险分析,站场存在安全隐患。一是不满足控制系统功能的需要。控制系统无冗余,E区5座注入站分别在集中监控室配有5台计算机,每台计算机只能监控单座注入站的数据信息,一旦某计算工机出现故障,相对于单站无法实现监测及控制,存在一定安全隐患。二是不满足重要监测点位的需要。E区5座注入站存在部分重要场所监测点位缺失现象,不利于中控人员巡视、掌握设备的工作状态,同时站内部分压力、温度、液位等信号无法远程监控,不便于生产管理。具体存在问题如表2所示。

(1)完善注入站远程控制功能。针对5座注入站目前部分设备无法远程监测控制,不能满足集中监控的需求,新建柱塞泵出口回流DN100电动阀58台,控制电缆3 km,数字量输出模块8块,控制系统软件调整1套;对1#、2#、4#、5#注入站母液槽液位进行远程控制改造,新建模拟量输出模块4块,控制电缆200 m;将1#~5#注入站排污罐液位计更换为5套连续液位检测装置,新建新建模拟量输出模块5块,控制电缆300 m;将1#、2#、4#、5#注入站的4套聚能加热装置与中控室操作站进行通信,增加聚能加热装置参数显示及报警画面,控制系统软件调整1套。需完善控制点位如表3所示。

(2)完善注入站远程监测点位。针对注入站分段汇管压力参数、部分机泵运行状态参数以及部分流量参数在3#注入站集中监控室无法监测的问题,在3#注入站循环水泵、排污泵后安装压力变送器4台,电量变送器4台,控制电缆200 m;对1#~5#注入站分段汇管安装压力变送器20台,模拟量输入模块1块,控制电缆400 m;对1#~5#注入站总母液、清水流量计进行改造,更换15台流量计智能表头,新建RS485通信模块5块,重要设备参数点位统计如表4所示。

(3)完善传输网络。5座注入站采用集中控制方式管理,为了保证控制数据及语音通信的可靠性,新建通信系统采用TCP/IP环形网络拓扑结构,利用原有局域网通过光缆以及在各站设环网交换机构建成光纤环网。增设网络数据访问权限,加强网络安全性。

(4)完善站场监控模式。将E区高浓度聚驱3#注入站设为集中控制中心,1#、2#、4#、5#注入站为无人值守。中央控制室内设置5套操作员站、1套工程师站。操作员站分别负责1#~5#站,工程师站负责集中管理。每座注入站采用成熟可靠的PLC控制系统,采集和监控本站工艺参数,1#、2#、4#、5#注入站设置触屏操作平台,以方便巡检和维护。无人值守SCADA系统上位机程序使用Citect 7.2进行编写。编制工艺流程、运行数据、当日报表、报警、趋势、参数修改、报表打印、历史查询等页面,用以实现1 641个数据点位的显示、控制、报警、趋势、打印等功能。下位机为OPTO 22,实现所有数据采集及运算、联锁保护、顺序控制、连续控制、通信等功能,并将下位机采集与控制的所有数据点位增加掉电保持功能,以防止通信故障时调节阀门关死或无故停泵等生产故障。

表2 E区b1~b5注入站监测控制点位情况汇总Tab.2 Summary of monitoring and control points of b1 to b5 injection station in E Area

表3 注入站完善远程控制点位Tab.3 Perfecting remote control points of injection station

表4 注入站完善重要设备参数点位Tab.4 Perfecting important equipment parameters of injection station

E区5座注入站采用集中控制后,在注入站中心控制室设置了服务器、操作员站、视频监控系统,采集了5座注入站各个岗位的液位、压力、温度、流量、电流、电压、电量、电动机状态等共计1 300多个监测点位数据。

3.2.2 “大联合站”站队合一模式

“大联合站”采取注入站中控室与联合站中控室合并,站场集中监控和区域集中监控整合,将注入系统纳入联合站的管理中,注入站单站无人值守[9],最终实现在联合站中控室对油水处理到配制注入的全过程控制。“大联合站”模式架构如图4所示。

图4 “大联合站”站队合一模式架构Fig.4 Station-team integration mode structure of"big multi-purpose station"

4 应用效果

(1)控制方式转变。截至目前某采油厂配制站已实现以Y大队为中心的区域集中监控,注入站除E区3#中心站有人值守外,其余注入站均为无人值守。其中考虑配制站作为大型站场的特殊性,中控室搭建完成后,前期采用“单站白天有人值守,晚上无人值守”的管控模式,系统运行平稳及人员适应后升级完善,将控制模式转变为“区域监控、无人值守、有人巡检”。

(2)巡检方式转变。Y大队所辖配制站、配注站实施区域集中监控后,巡检方式由单一的人工巡检转变为人工巡检、微机实时巡检、视频辅助巡检相结合方式,降低人工巡检次数,建立巡检点位等级化、巡检方式多样化的巡检新模式,最大程度地满足了区域集中监控的管理需求;注入站巡检由所属矿队实施专业化巡检。

(3)管理模式转变。一是将各配制站所有化验人员划归到中心化验室,进行集中化验、统一管理,在人员总量不变的情况下,承担所有配制站化验工作,解决了新站投产需另配化验人员的问题。二是将原各站维护及上料人员整合,成立专业化站队负责Y大队全部集中监控站场的设备保养、站库巡检、站内清洁等工作。

(4)实现减员增效。配注系统有人值守与无人值守相比,5座配制站、1座配注站值班人员由原来的66人优化到12人,其余54人补充调整到一线其他岗位,节约用工81.8%;16座聚驱注入站按有人值守计算值班人员136人,无人值守时可优化到58人,其余78人补充调整到一线其他岗位,节约用工57.4%(注:2014年无人值守站场设计时已规定了注入站无人值守生产过程参数采集、监控需求)。

某采油厂配注站场实现无人值守后,节约运行人员132人,以用工成本13.6万元/人计算,年节约人工费用1 795.2万元,大幅度缓解了一线生产用工压力,实现降本增效。

5 多站区域监控与单站集中监控区别

单站集中监控中心控制室与各岗位相隔较近,以联合站集中监控系统为例,所有岗位与中心控制室相隔在300 m以内,当岗位设备需要调节或出现异常时,操作人员或巡检人员都可在2~3 min内赶到现场操作,控制系统更注重可控性、应急性;多站区域集中监控时,中心控制室与各RTU小站间隔较远(1 km以上),当小站设备需要调节或出现异常时,巡检人员很难及时到达现场操作。因此系统在可控性的基础上还必须强化安全性、可靠性、适应性。

5.1 系统安全性

(1)硬件安全性。现场仪器仪表要具有隔离、防爆、抗干扰等能力;RTU控制器必须具有可以适应特殊应用环境的综合功能和稳定的性能,能够长时间安全、可靠运行。

(2)软件安全性。单站RTU数据中断时,具有数据掉电保持功能,防止调节阀门关死或变频停泵等生产故障的发生。

(3)网络安全性。强化网络防护措施,安装多元网络防火墙;网络数据传输使用各项加密措施。

5.2 系统可靠性

(1)硬件可靠性。使用工业环网交换机;中央控制层数据服务器要实现双机或多机热备,避免因为服务器出现故障而引起操作上的滞后,提高系统可靠性;各类采集控制模块要有高精度、高速率、高可靠性;系统必须安装不间断电源UPS等设备。

(2)软件可靠性。系统上、下位机程序开发会随着系统规模的增加而变得繁琐和复杂,使得可靠性难以保证,必须对程序运行长期跟踪以增强其可靠性。

(3)网络可靠性。中央控制层采用实时网络冗余协议,构建冗余光纤环网[10]。

5.3 系统适应性

(1)硬件适应性。控制器与模块能够使用相应的扩展模块进行功能扩展。硬件配置要考虑升级和扩容能力,方便日后系统的维护和升级改造。

(2)软件适应性。系统应采用目前广泛应用、成熟可靠、性能稳定的开发平台,系统操作界面汉化,应用软件应符合国内的管理和操作模式。

(3)网络适应性。中心控制层与小站RTU通信采用国际标准协议;RTU必须提供标准化、开放化的通信接口、协议接口、软件接口和数据接口;可以充分适应SCADA系统应用领域中的网络条件和I/O点环境。

6 认识及建议

(1)目前注入站普遍依托联合站实现集中监控,建议在数字化建设完成后,将注入站生产参数上传至各作业区管理中心,实现以管理中心为依托的注入站管控模式,将注入队整合后集中管理,进一步提质增效。

(2)目前按注入站无人值守运行经验来看,传统以交换机为节点的网络传输存在故障率高的问题,建议采用分组交换或同步传输方式,增强网络稳定性,减少故障频率。

(3)配制站母液配制完成后经管线外输至多个注入站,当配制站母液外输量降低时,由于注入站距配制站距离不等,存在注入站争液现象,严重时无法保证注入站内母液储箱液位。建议对注入站来液处流量计与控制阀进行联动控制,当母液外输量减少时可平衡各站进液量,控制改进思路如图5所示。

图5 注入站来液控制改进思路Fig.6 Improvement ideas of liquid control in injection station

大庆油田已全面进入三次采油的开发阶段,配制系统正扮演着越来越重要的角色。区域监控、无人值守等技术的应用对配制系统地面管理模式的优化简化、突破技术瓶颈有着重要作用。配制站区域监控、无人值守、有人巡检,注入站无人值守的管理模式,减员增效效果显著,为数字化油田建设中配注系统建设提供了改进方向。