四川盆地前寒武系重磁电物性特征与建模

2020-10-17严良俊文百红

向 葵 严良俊 胡 华 杨 辉 文百红

(①油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学),湖北武汉430100;②中国石油勘探开发研究院,北京100083)

0 引言

全世界的主力大油田经长期开发,浅层油气产量呈下降趋势,深层油气的勘探与开发日趋紧迫[1]。在一些国家已发现大量深层油气藏,如美国油气井的钻探深度达到7500m;中国的深层油气藏主要分布在四川盆地、塔里木盆地和准噶尔盆地,四川盆地和塔里木盆地少数钻井深度超过8000m[2]。四川盆地安岳特大型气田的发现,进一步证实了中国元古界—寒武系油气前景广阔,中国三大克拉通盆地内的元古界也因此成为油气勘探的新领域[3]。四川盆地震旦系发育多套烃源岩,是已被证实的含油气层系;而南华系受裂陷盆地控制,发育优质烃源岩,也成为潜在的深层油气勘探领域。其中,南华系大塘坡组野外露头剖面及岩石学测试分析结果证实,川中南华纪裂谷具有发育大塘坡组烃源岩的可能性,对深层油气勘探具有重要参考价值[4-5]。四川盆地克拉通盆地中—新元古界具备油气成藏条件,但由于钻井资料缺乏和深层地震资料品质差,油气勘探及认识程度较低,油气资源潜力及分布仍待进一步研究。

重、磁、电方法综合应用于深部结构探测效果明显,能够在地震资料品质不好的地区及深层目标勘探区发挥重要作用[6]。在四川盆地新生界、中生界、古生界的油气勘探中,前人建立了盆地后寒武系的物性模型,并基于物性成果开展了重磁电勘探。这些工作揭示了深部构造特征,也发现了上扬子地区的油气潜力[7-8],在非常规油气勘探及开发中发挥了重大作用[9-11]。在盆地深层结构研究和油气勘探中,电磁资料与重力、岩石物性成果相结合,揭示了慈利—保靖断裂构造的深部特征[12];电磁资料与地震资料结合,可有效识别火山岩储层[13]。但四川盆地的基底埋深和起伏有待在已有成果的基础上综合地质、地震资料作进一步研究[14]。

在深层构造研究及油气勘探中,密度、磁化率、电阻率等物性特征仍然是重要基础[15-16]。在四川盆地深部油气勘探及评价中,目前鲜见针对前寒武系的密度、磁化率、电阻率等物性方面的系统研究,相关数据缺乏整体性,深层钻井资料也有限,未能建立该盆地完整的深层岩石物性模型。

本文基于四川盆地前寒武系地层730多块露头标本,通过测试获取了不同地层岩样的密度、磁化率、复电阻率等原始数据,建立了前寒武系古老地层密度、磁化率、电阻率、极化率等岩石物性模型,为在四川盆地应用重磁电方法进行深层油气勘探提供了物性资料基础。

1 前寒武系地质概况

四川盆地作为中国三大克拉通盆地之一,是一个多层系的含油气盆地,也是中国天然气勘探开发最具潜力的区域之一[17]。前寒武系作为盆地的基底发育典型的二元结构,包括太古代—早元古代形成的深部结晶基底,以及中—晚元古代形成的褶皱基底[18]。四川盆地前寒武系在不同地区存在岩性、厚度的明显差异:川东地区以碎屑岩沉积为主,由东往西向盆地内逐渐尖灭;川北地区大巴山一带也以碎屑岩沉积为主,厚度变化较大,局部缺失;川西地区在西昌、凉山一带,发育中基性—酸性火成岩和火山碎屑岩,近南北向分布,岩性复杂,厚度变化剧烈。

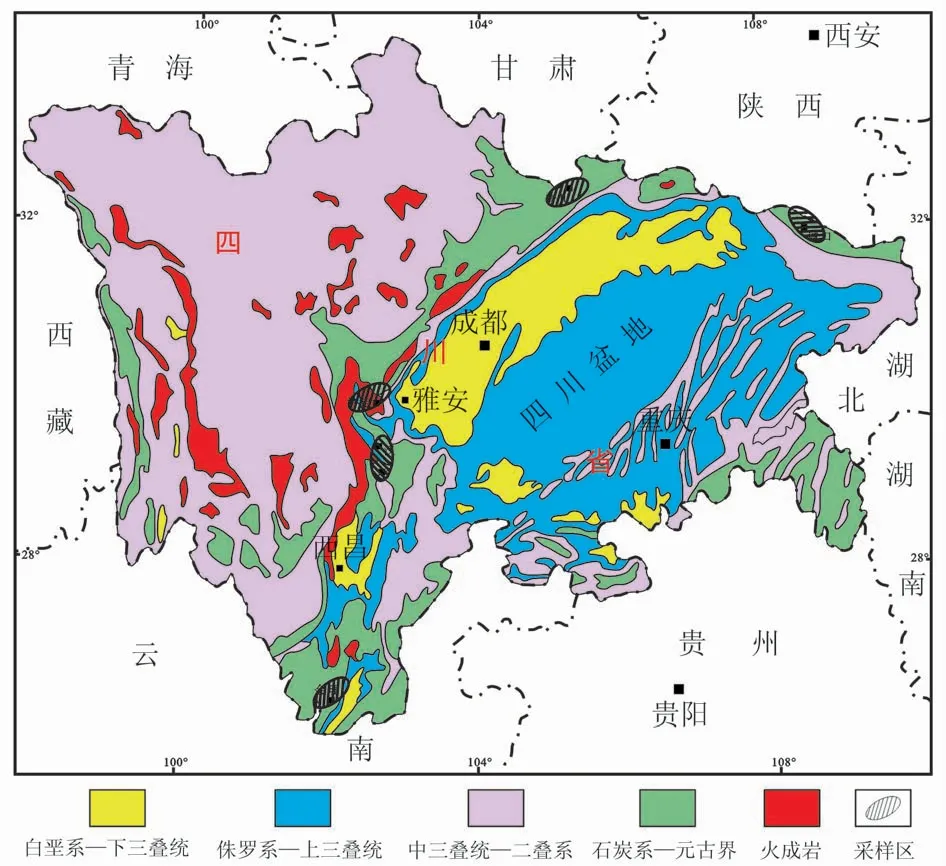

图1 四川盆地地质图及采样区分布

本次岩石采样区主要分布于四川盆地的北部、西部和西南部。北部采样区主要位于汉阴县、城口县、镇巴县、宁强县和青川县,采样地层主要为上元古界的震旦系(Z)、南华系(Nh)、青白口系(Qb),中元古界(Pt2)、下元古界(Pt1)和上太古界(Ar3),火成岩主要出露流纹斑岩、辉绿玢岩、花岗岩、花岗斑岩、辉长岩等。西部采样区主要位于雅安市、泸定县、康定市、汉源县和甘洛县,采样地层主要为上元古界震旦系、南华系、下元古界和上太古界,岩浆岩主要出露花岗岩。西南部采样区位于会理县通安镇,采样地层主要为上元古界的震旦系和南华系以及中元古界,火成岩在本区出露花岗岩、辉长岩、闪长岩等。除盆地基底外,前寒武系地层主要包括元古界的震旦系、南华系、青白口系、蓟县系和长城系(图1)。

2 岩样采集与测试分析

2.1 前寒武系古老地层岩样采集

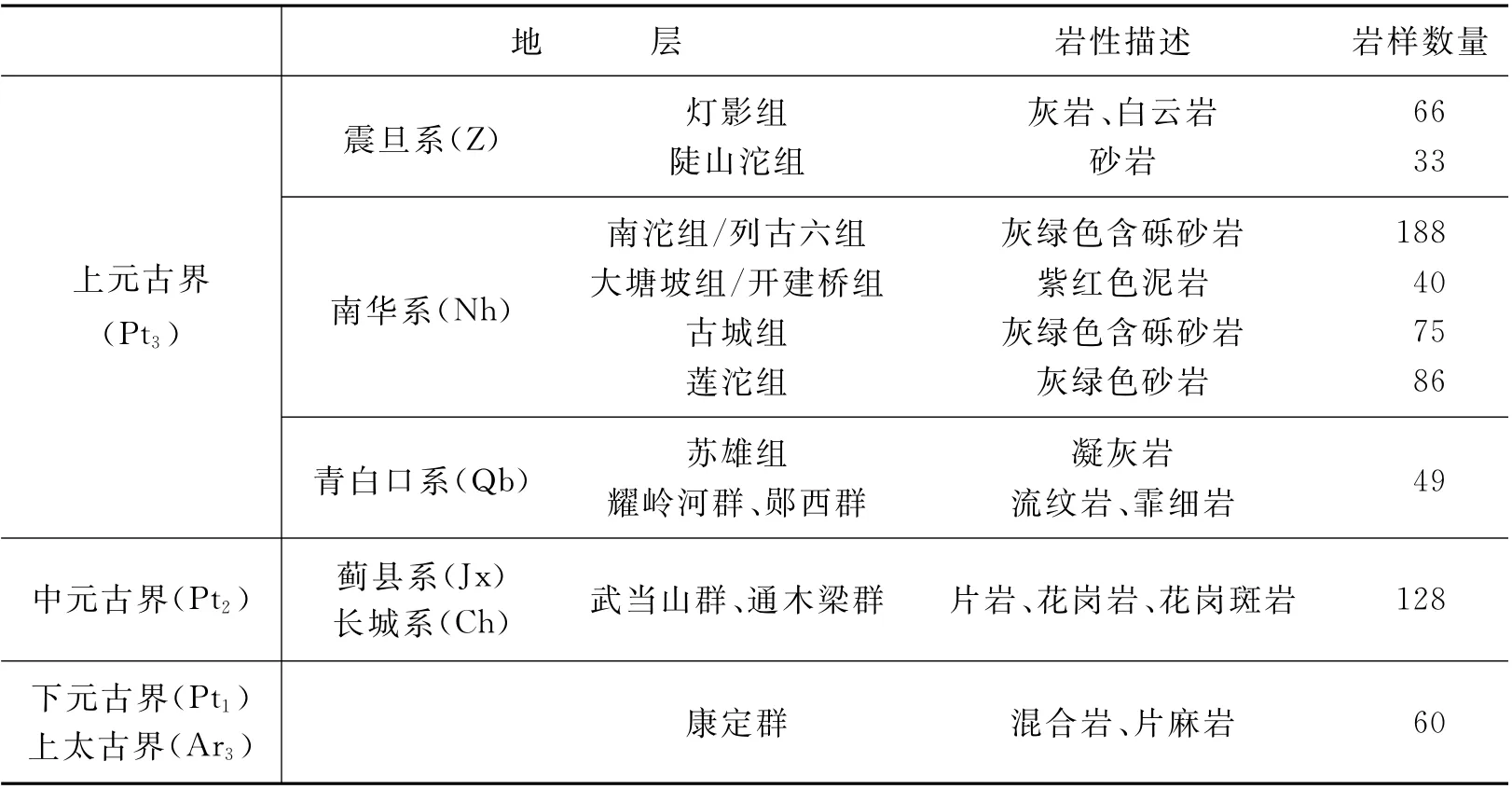

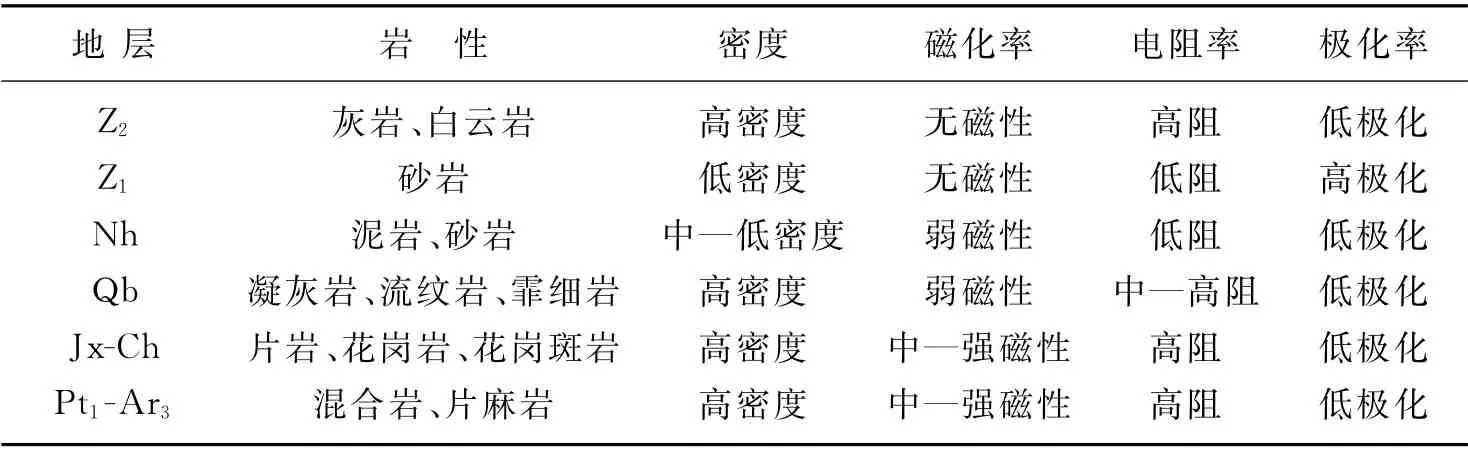

本次物性采样工作主要在四川盆地周缘古老地层出露区,主要岩性包括砂岩、灰岩、凝灰岩、白云岩、流纹岩、花岗岩、片岩、片麻岩、混合岩等,其统计结果见表1。

2.2 岩样物性测试与分析

测试前,对采集露头标本进行钻取、切磨等加工处理,岩样直径为2.5cm,长度为2.5~5.0cm。在干燥条件下测量密度、磁化率,饱和盐水浸泡后进行复电阻率测量,并对复电阻率测试数据进行处理,得到电阻率和极化率。密度、磁化率取3次测量平均值,复电阻率重复观测2次且曲线平滑无异常后,保存数据。所有样品测试完成后,抽取3%的样品进行密度、磁化率、复电阻率质量检查。

2.2.1 密度测试

密度测量选用排水法,先用高精度天平测量干燥后的岩心质量,然后将岩心浸入装水的量筒,记录浸入前后量筒的读数差值,得到体积,最后根据质量和体积计算岩样的密度。

2.2.2 磁化率测试

岩石磁化率主要取决于岩石的矿物成分和矿物含量、岩石结构以及矿物颗粒的大小和形状等因素。岩石磁化率的测定选用捷克生产的KM-7高精度磁化率仪,灵敏度为1.0×10-6SI,可直接读取样品的磁化率。

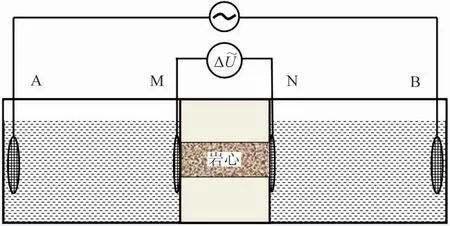

2.2.3 复电阻率测试与数据处理

岩石复电阻率测试采用四极法,如图2所示。测量电极为不极化电极,测量频率范围为0.01~10k Hz。测量前,采用标准电阻R和标准电容C制成RC并联电路,对复电阻率测量系统及装置进行标定,测量的阻抗幅值和相位值与理论值之差应满足测量误差要求。

表1 四川盆地前寒武系地层采样统计表

测量时,通过供电电极A、B向岩石两端供入不同频率的交流电,由阻抗分析仪SI1260A 测量岩石两端M、N 间的电位差(Δ~U)。测量完成后,得到测量频率对应的阻抗幅值|Z|(Z 为测量阻抗)和相位(φ)。岩样的电阻率为

式中:S 为岩样截面积;L 为岩样长度。

图2 岩样复电阻率测量原理图

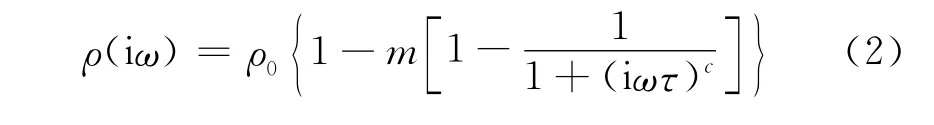

Cole-Cole模型是描述岩石复电阻率特性的基本模型,采用零频电阻率、极化率、时间常数和频率相关系数等4个参数定量表征[19]。模型复电阻率为

式中:ω 为角频率;ρ0为零频电阻率;m 为极化率;τ为时间常数;c为频率相关系数。在单一形式的Cole-Cole模型基础上,发展了多种改进模型,如Dias模 型、Debye 模 型、多 个 或 复 合Cole-Cole 模型[20-21]。多个Cole-Cole模型相加的表达式为

式中n是Cole-Cole模型的总个数。本文采用2个Cole-Cole模型(n=2),其复电阻率为

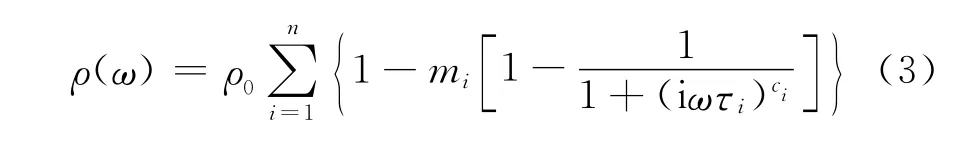

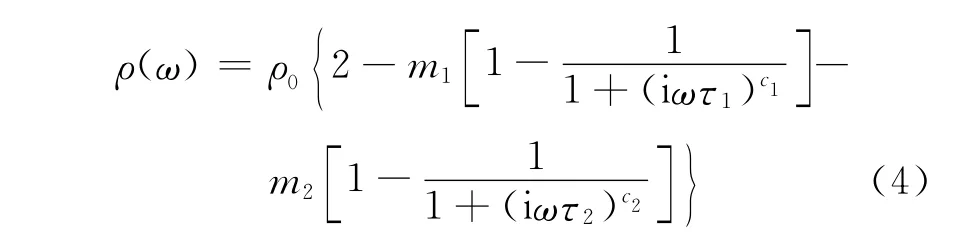

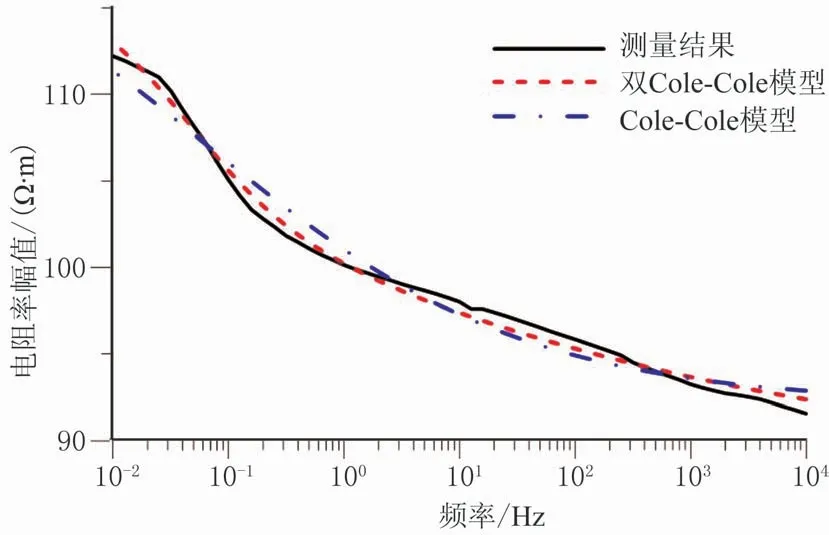

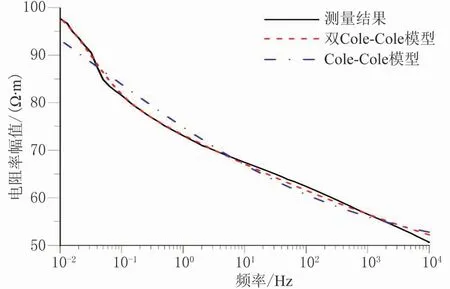

式中m1、τ1、c1和m2、τ2、c2分别表示激电效应和电磁效应的频谱参数,即极化率、时间常数和频率相关系数。对式(4)进行反演可获得频谱参数,即零频电阻率ρ0、极化率m1、时间常数τ1和频率相关系数c1。这4个频谱参数反映了岩石的激发极化特性。采用Cole-Cole模型和双Cole-Cole模型分别对南华系砂岩和震旦系砂岩反演其复电阻率,复电阻率幅值对比见图3 和图4。对比可见,对于双Cole-Cole模型,电阻率幅值在整个测量频率范围内拟合效果较Cole-Cole模型更接近于真实数据,表明其反演结果更可靠。

2.2.4 物性参数统计方法

对测量和处理的岩样密度、磁化率、电阻率、极化率参数进行统计,绘制频数分布直方图进行分析,可获取不同地层、不同岩性标本物性参数的分布范围及均值,并在此基础上建立岩石物性模型。这种统计方法在储层孔隙度、渗透率和岩石重磁电物性参数等统计中应用广泛[22-23]。这些参数均服从正态分布或近似正态分布。

图3 南华系砂岩复电阻率幅值反演拟合结果

图4 震旦系砂岩复电阻率幅值反演拟合结果

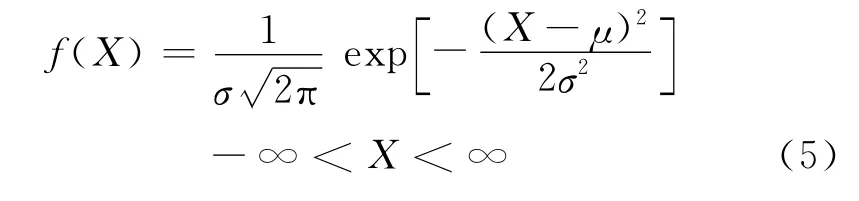

假设随机变量X 服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布,记为X~N(μ,σ2),则X 的概率密度函数为

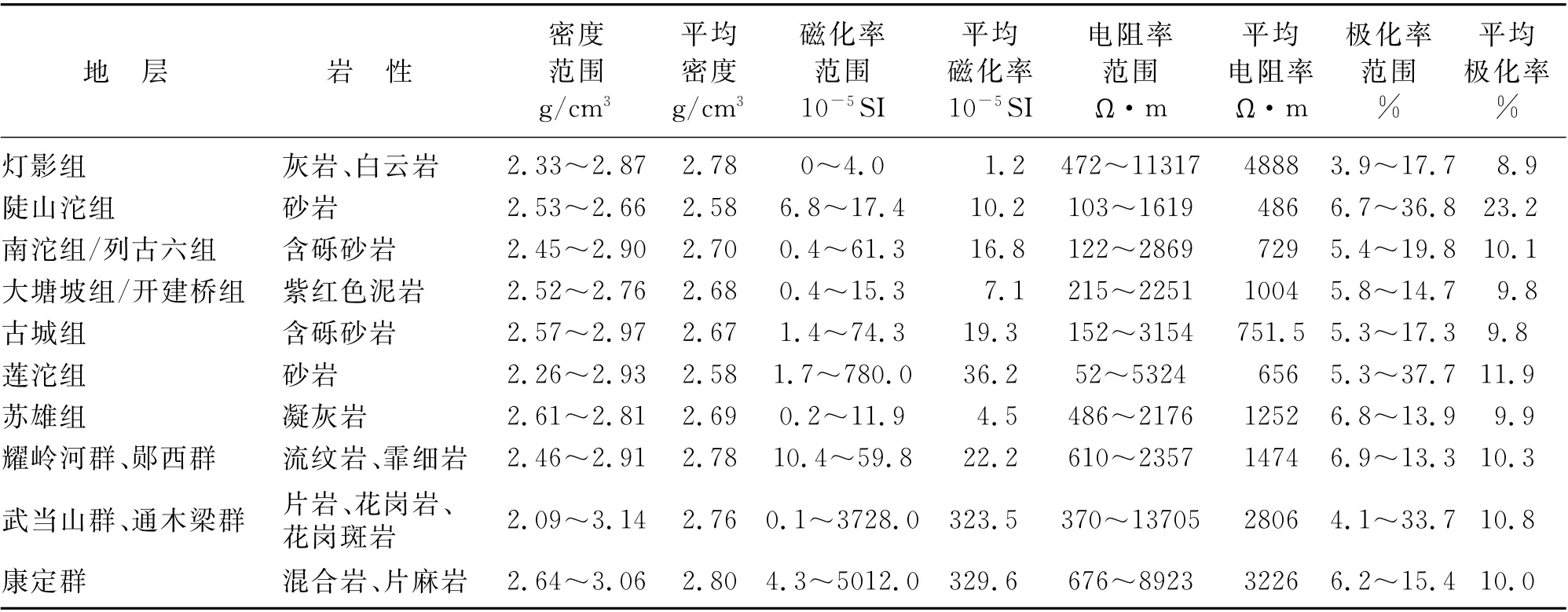

3 重、磁、电岩石物性特征

采集的前寒武系古老地层测试岩样共730 块次,对样本的物性进行统计与分析,得到上元古界、中元古界、下元古界和上太古界不同地层物性参数的正态分布特征,依照不同地层对密度、磁化率、电阻率和极化率等4个参数进行统计,获取各层位物性参数的均值及其分布范围,统计结果如表2所示。

根据统计结果,上元古界南华系的密度为2.26~3.00g/cm3;中元古界蓟县系、长城系密度为2.10~3.10g/cm3,分布范围大;其他地层密度分布相对集中。前寒武系岩石密度平均值范围为2.58~2.80g/cm3;震旦系陡山沱组砂岩、南华系砂岩密度相对较低;震旦系灯影组灰岩、中元古界及上太古—下元古界火成岩、变质岩密度较高。

因不同地层岩性的差异,磁性差异明显,变化范围较大:中元古界武当山群、通木梁群地层磁化率为(0.1~3700.0)×10-5SI,均值达323.0×10-5SI;上太古—下元古界康定群地层磁化率较高,为(4.0~5000.0)×10-5SI,均值达329.0×10-5SI;上元古界地层磁化率为(1.0~10.0)×10-5SI,属于弱磁或无磁性。

复电阻率测量数据经反演,提取了电阻率、极化率等多个电性参数。根据电阻率统计结果,震旦系灯影组、中元古界、下元古界—上太古界地层具有高电阻率特征,均值达2800~4900Ω·m;震旦系陡山沱组、南华系、青白口系地层具有中—低阻特征。极化率是评价岩石激电特性的关键参数,采样地层中,仅陡山沱组(Z1)砂岩地层具有较高的极化率均值,达23.2%,属于高极化层;其他地层岩石极化率均值相对稳定,均在10%左右,属于低极化。

表2 研究区密度、磁化率、电阻率、极化率统计表

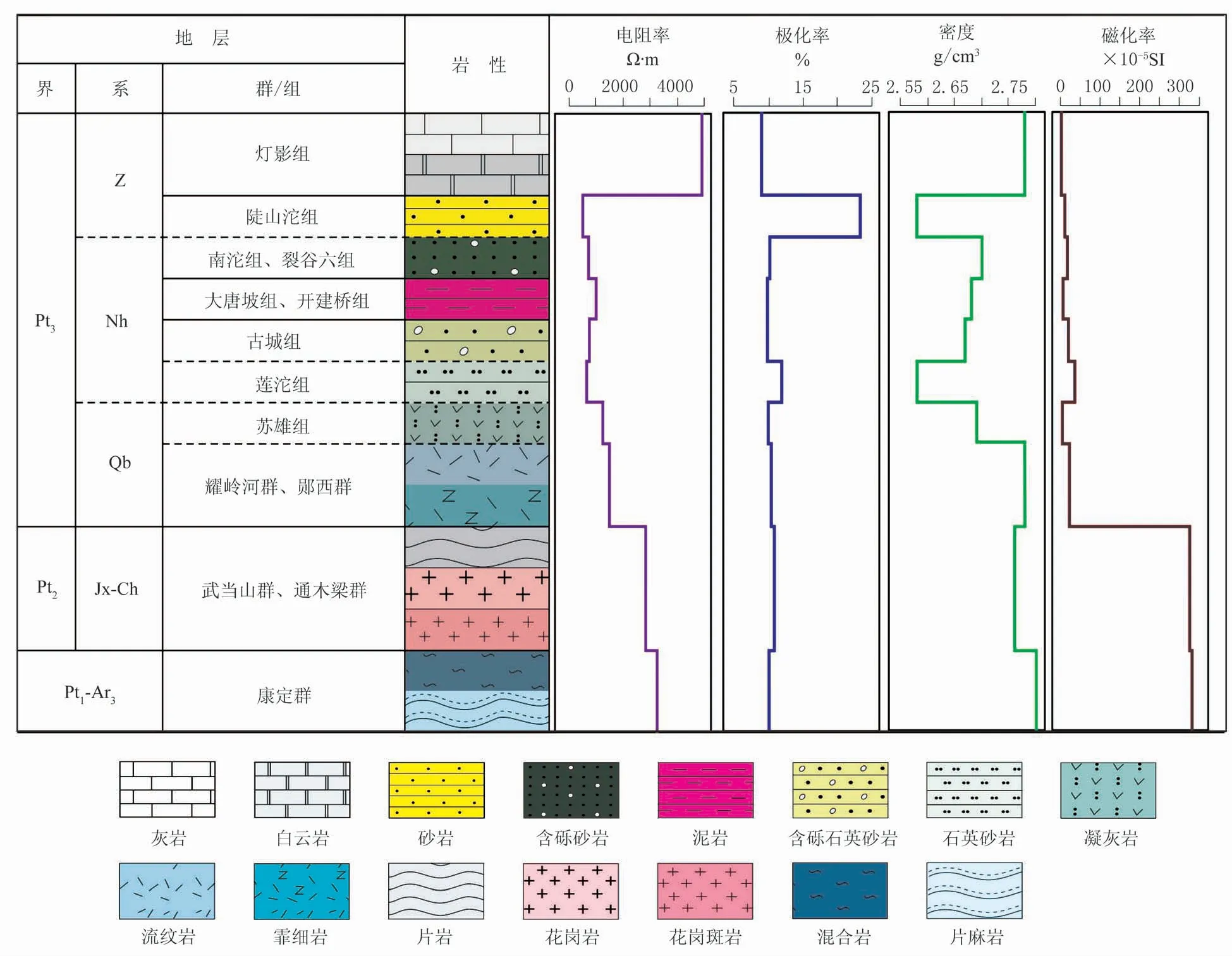

4 重、磁、电岩石物性建模

基于表2,建立了前寒武系主要地层物性柱状图和重、磁、电物性模型,如图5所示。

地层岩石物性特征表明,前寒武系地层可划分为2个密度界面、1 个磁性界面及3 个电性界面(表3)。第一密度界面位于震旦系灯影组与陡山沱组之间,第二密度界面位于南华系与青白口系之间;磁性界面位于青白口系与中元古界之间;第一电性界面位于震旦系灯影组与陡山沱组之间,第二电性界面位于南华系与青白口系之间,第三电性界面位于青白口系与中元古界之间,其中,震旦系陡山沱组砂岩极化率明显高于灯影组的灰岩、白云岩和南华系的砂泥岩,这也是一个电性参考界面。

图5 四川盆地前寒武系地层柱状图及重磁电物性模型

表3 研究区物性特征及界面关系表

前寒武系沉积岩、火成岩、变质岩之间的物性参数存在较大差异,物性界面较清楚。由此可见,盆地的演化过程控制了前寒武系岩石物性的变化,盆地明显的物性界面与盆地结晶基底和沉积褶皱基底之间界面一致。物性成果与模型为深入开展叠合盆地重、磁、电场结构特征研究,进行克拉通盆地重磁电资料处理及综合解释提供了物性资料基础。

5 前寒武系重点层位岩石复电阻率响应特征及勘探意义

5.1.2 陡山沱组砂岩复电阻率特性

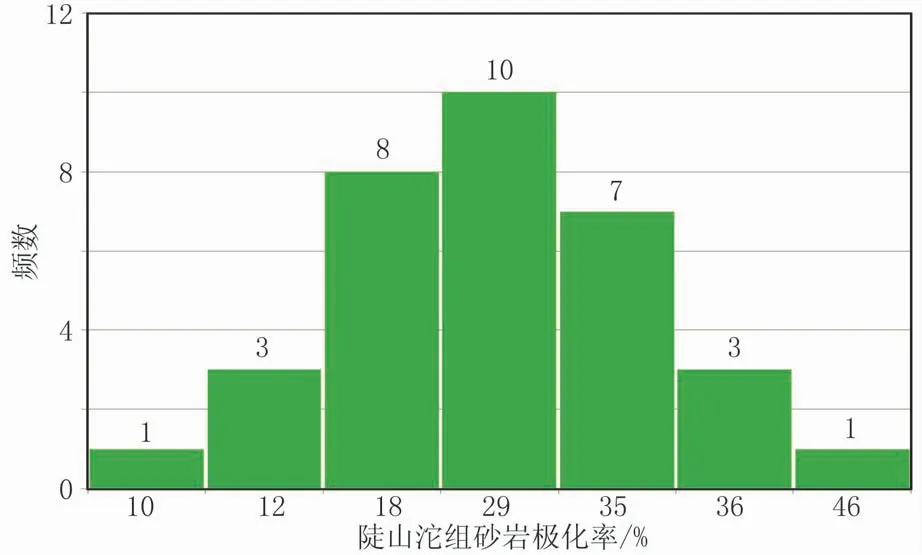

本次震旦系陡山沱组砂岩岩样共33块,具有低阻、高极化的电性特征,标本极化率为6.7%~36.8%,其中,20块标本极化率超过29%,均值大于23%,属于高极化,其电性异常特征明显,统计结果见图6。

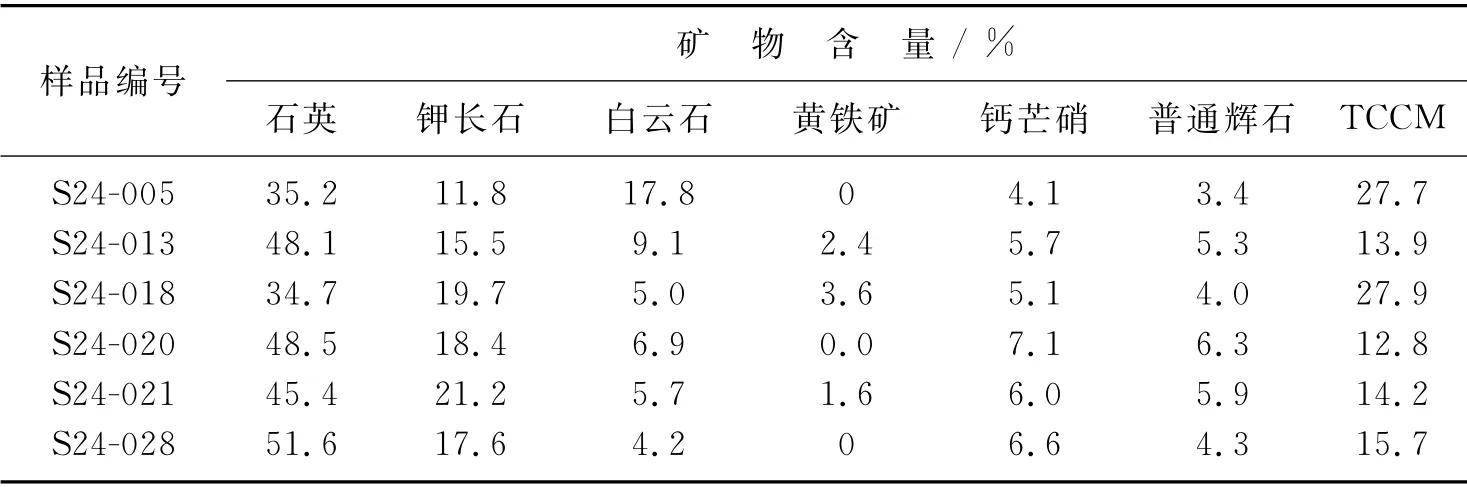

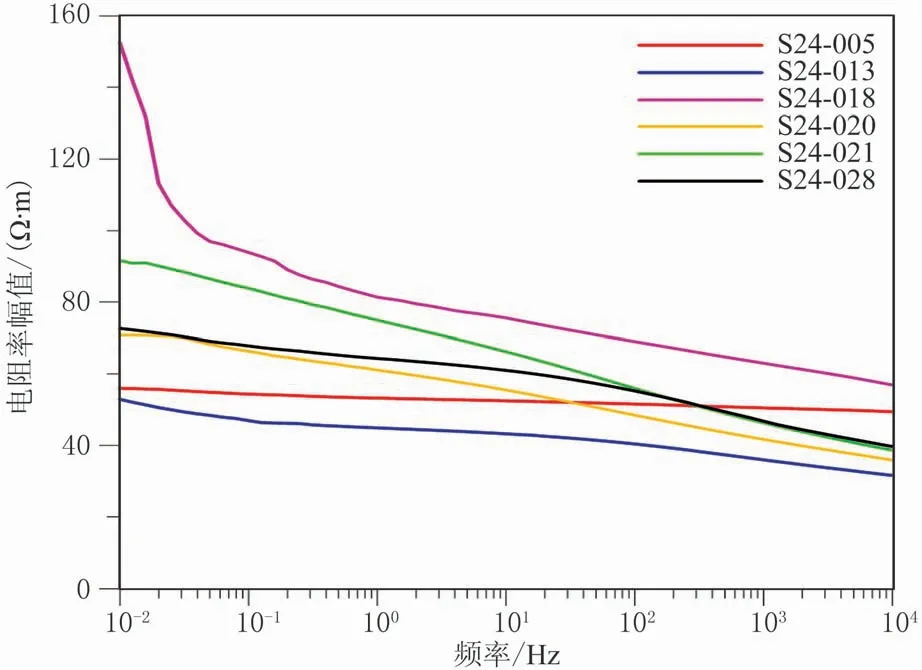

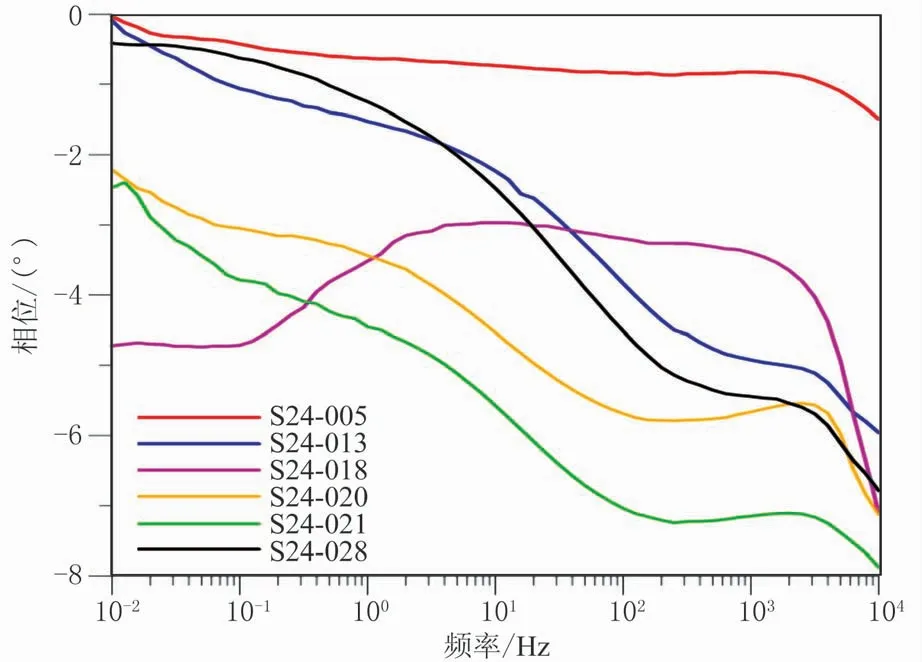

为进一步分析高极化的原因,选取6块砂岩标本进行矿物全岩组分分析,矿物成分及含量如表4所示。可见砂岩矿物成分中普遍含有黄铁矿,而且最高含量达到3.6%。图7和图8分别为这6块砂岩的复电阻率幅值和相位测量结果,可见在低

5.1 前寒武系重点层位的地球物理认识

5.1.1 震旦系物性特征

震旦系灯影组(Z2)呈现高密度、高电阻率和低极化率特征,而陡山沱组(Z1)的密度和电阻率相对较低,极化率较高,这两套地层的密度、电阻率、极化率差异明显。目前,陡山沱组是深层古老层系的潜在烃源岩层系,震旦系已成为四川盆地深层天然气的有效储层,同时也是未来勘探开发的潜力地层,其物性特征为重力和电法勘探提供了很好的物性条件,但仍需进一步加深勘探和认识的程度。频段(0.01~100Hz),电阻率幅值随频率的降低而增大,表现出较强的频散现象;相位变化幅度明显,尤其是编号为S24-018 的砂岩,低频相位最大,表现出较强的激发极化效应。

图6 陡山沱组砂岩极化率分布直方图

表4 震旦系陡山沱组砂岩矿物及含量表

图7 震旦系陡山沱组砂岩复电阻率幅值曲线

图8 震旦系陡山沱组砂岩复电阻率相位曲线

有学者对富有黄铁矿的矿藏和油气藏进行了研究,均认为黄铁矿与沉积环境密切相关,而且是还原环境下的特征矿物。目前,在油气研究领域,研究者通过富含黄铁矿页岩的电性响应特征寻找或圈定富有机质页岩甜点区[24-26];对于砂砾岩储层,通过砂岩储层中的黄铁矿指示含油砂体的分布,并指出黄铁矿的形成与油气运移有关[27]。含油气盆地中的成岩矿物通常具有一定的示烃意义,如铁白云石、铁方解石、高岭石和黄铁矿等,它们是在油气生成、运移和聚集过程中形成的,能够反映油气的活动方式和赋存状态[28]。

陡山沱组砂岩黄铁矿存在富集现象,因此极化现象显著。这为重磁电勘探发掘了新的评价参数,为深部油气勘探提供了新思路。

5.2 前寒武系含油气地层与志留系、奥陶系油页岩物性对比与认识

根据笔者在川黔地区的物性研究成果[25-26],下古生界五峰组—龙马溪组页岩具有低密度、无磁、低阻、高极化的物性特征,且页岩普遍含黄铁矿,具备低阻高极化的电性特征。而上元古界古老地层物性统计成果(表3)表明,震旦系灯影组的灰岩、白云岩具有高密度、无磁、高阻、低极化的物性特征。志留系五峰—龙马溪组属于非常规油气,震旦系灯影组为常规天然气,两者密度、电阻率、极化率差异明显,物性对比鲜明。震旦系陡山沱组泥页岩作为优质烃源岩,富含特征矿物黄铁矿,与下古生界多套页岩层一样,具有低密度、无磁、低阻、中—高极化的物性特征[29]。

此外,前震旦南华系包括南沱组、大塘坡组、古城组和莲沱组,发育优质烃源岩,被认为是间冰川期含油气系统。研究发现,大塘坡组含有锰碳酸盐岩和黑色碳质页岩,页岩矿物组成包括黏土矿物、石英、长石、碎屑石英、岩屑、方解石、白云母、黄铁矿等,主要为一套陆源碎屑沉积组合,是潜在的油气勘探领域[5]。南华系露头标本以砂泥岩为主,具有中低密度、弱磁、低阻、低极化的物性特征,该套地层没有发生变质或为浅变质,进一步表明该区存在深层—超深层天然气资源的潜力。

6 结论

本文围绕中西部地区前寒武系油气勘探重大需求,以四川盆地为重点,基于古老地层密度、磁化率、复电阻率等岩石物性研究,建立了前寒武系盆地重、磁、电岩石物性模型,为发挥岩石复电阻率在油气勘探中的独特作用提供了基础。具体来说,可以得出如下结论:

(1)开展四川盆地前寒武系古老地层岩石物性标本的采集与测试工作,较全面地获取了不同地层、不同岩性标本的密度、磁化率和复电阻率原始数据,完善了四川盆地前寒武系重、磁、电勘探的基础资料。

(2)基于密度、磁化率、电阻率和极化率参数的统计与分析成果,总结了前寒武系的岩石物性及界面特征,建立了四川盆地前寒武系的重、磁、电物性模型,为该盆地重磁电资料处理及综合解释提供了有效的岩石物性数据。

(3)首次发现四川盆地下震旦统陡山沱组砂岩具有高极化的特征。研究证实,黄铁矿是砂岩产生高极化的原因,由于黄铁矿的形成及其电性异常特征与油气运移有关,据此可判断曾经发生过油气生成、运移和聚集。该发现为进一步将复电阻率数据应用于该区油气勘探提供了新的思路。