大断面巷道支护技术在采煤工程中的应用

2020-10-16任红建

任红建

(山西三元煤业股份有限公司, 山西 长治 046013)

引言

我国的采煤技术已经发展到了较高的水平,煤矿采掘巷道的断面面积在不断增大[1-2]。同时煤矿开采正朝着纵深方向发展,使得煤矿工作面巷道围岩的属性变得越来越复杂[3]。复杂的围岩属性加上较大的巷道断面面积,给巷道支护技术提出了较高的要求[4-5]。巷道支护是确保煤矿生产安全的基础,因此非常有必要对大断面巷道支护技术进行深入的分析和研究[6]。结合某大断面巷道具体案例,对其支护方案进行了系统全面的设计,并将其应用到采煤工程实践中,取得了较好的应用效果,对于提升巷道支护技术水平具有重要的实践意义。

1 工程概况

某煤矿煤层厚度范围为3.34~8.83 m,平均煤层厚度大小为7.3 m 左右,煤层的倾角为4°~11°,平均倾角为6°左右,煤层倾角不是特别大,属于近水平煤层。工作面巷道断面为矩形,宽度和高度分别为4.6 m 和4.4 m,巷道的断面面积达到了20.24 m2,属于大断面巷道。巷道顶板围岩主要是砂质泥岩和黑色泥岩,而底板则主要为细砂砂岩,同时也包含有少量的砂质泥岩。巷道顶板围岩的物理属性决定了其难以成形,在施工过程中存在较大的难度,对巷道支护提出了较高的要求。

2 采煤工程中大断面巷道支护方案的确定

2.1 锚固体性能分析

基于上文介绍可知,研究的工作面巷道断面比较大,且顶板围岩属性强度不是非常高,基于大采高进行采煤时容易对围岩稳定性造成不良影响,因此,需要采用科学的支护技术对其进行保护。在充分分析巷道围岩属性的基础上,最终采用的支护方式为“锚杆+锚索+金属网片”的联合支护。在进行巷道围岩支护施工时,特别要关注锚杆锚固力对围岩稳定性的影响,根据相关的理论和实践经验表明,当锚杆的锚固力比较合适时,锚杆和围岩会紧密联合在一起,可以将锚杆和围岩视为一个整体。通过设置锚杆能够显著改善原本比较破碎的围岩结构,使其达到一个稳定的状态,在一定程度上可提升围岩结构的强度。另外,通过锚杆支护可以有效遏制围岩破碎趋势,对其变形和破碎情况进行保护。

2.2 锚固支护技术参数的确定

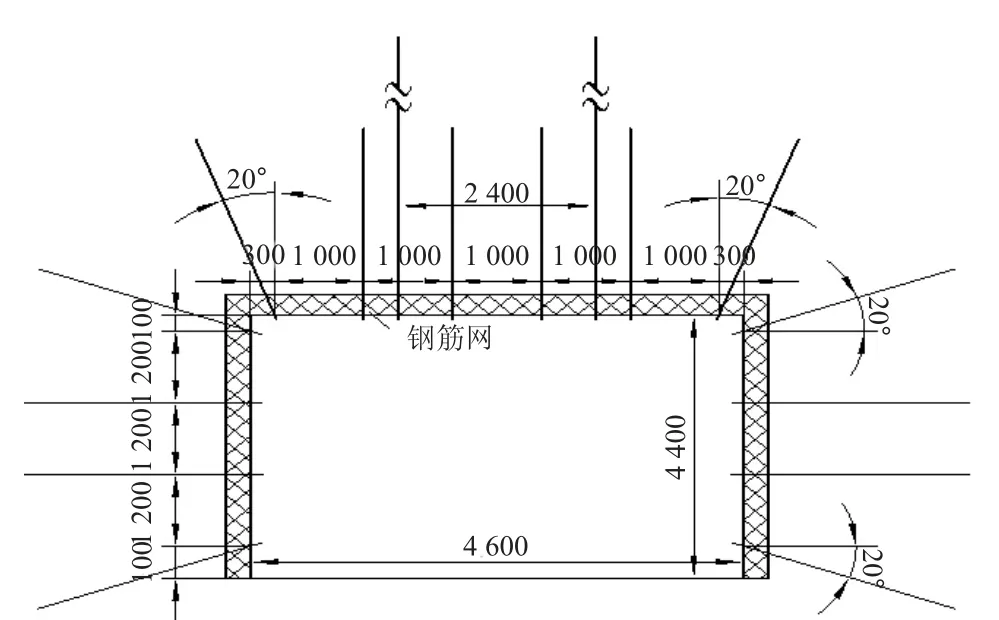

利用直径为6 mm 的圆钢进行焊接制作得到钢筋网,钢筋网孔为菱形,菱形边长为100 mm,利用菱形钢筋网对巷道顶板以及两帮位置进行保护。相邻网片进行搭接时要求搭接的宽度必须超过100 mm。再利用钢筋梯子梁组合锚杆进行支护,其中钢筋梯子梁利用直径为12 mm 的钢筋进行焊接制作,顶板中使用的锚杆为螺纹钢锚杆,其直径为20 mm,长度为2.4 m,相邻锚杆之间的距离为1 m,相邻两排锚杆之间的距离为1 m。对锚杆进行安装时,还需要配套使用快速安装螺帽以及钢板托盘,其中托盘的规格尺寸为100 mm×100 mm×10 mm。同时顶板通过锚索进行补强支护,锚索采用的是螺纹钢预应力锚索,其直径和长度分别为17.8 mm 和5.2 m,相邻两根锚索之间的距离为2.4 m,相邻两排锚索之间的距离为4 m。进行锚索安装时,还需要配套使用调心球形垫圈、锁具以及钢板托盘,其中钢板托盘的规格尺寸为300 mm×300 mm×16 mm。两帮部位采用的锚杆为玻璃钢锚杆,其直径和长度分别为18 mm 和2 m,相邻两根锚杆之间的距离为1 m,相邻两排锚杆之间的距离为1.2 m。安装锚杆时使用的配套零部件与顶板相同。顶板锚杆和两帮锚杆全部进行预应力安装,其中预紧力分别不得低于100 N·m和60 N·m,见下页图1。

3 支护技术的应用及其效果

3.1 效果监测方案设计

图1 大断面巷道支护断面示意图(单位:mm)

1)监测内容。为了验证设计的大断面巷道支护方案在采煤工程实践中的应用效果,按照设计的技术参数完成施工工作后,对煤矿工作面巷道的变形情况以及锚杆的受力情况进行监测,并对监测结果进行分析,以检验支护效果。

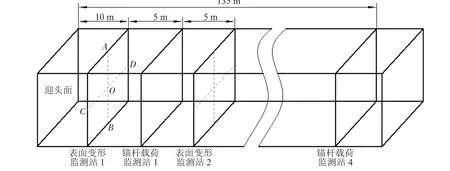

2)监测点的布置以及监测方法。对于巷道表面的位移变形情况,主要是记录巷道顶底板和两帮的移近量情况。总共设置了两个监测站,其中第1 个监测站与工作面迎头部位的距离为10 m,第2 个监测站与第1 个监测站之间的距离为10 m。对于每个监测站,都需要设置4 个测点,分别位于巷道4 个面的中间位置。在对应的测点上钻出直径和深度分别为30 mm 和280 mm 的小孔,并向孔内打入长度为300 mm 的木桩,再将钉子钉在木桩上作为测点。具体测量方法为“十字法”,基本原理如图2 所示。通过测量图中的AO、BO、CO、DO 四个数据,可以计算得到巷道表面的位移变形情况。对于锚杆载荷,将第1 个监测站布置在与工作面迎头距离为15 m 的部位,后续每间隔40 m 设置一个监测站,共计设计了4 个监测站。测量工具为本安型锚杆测力计,具体型号为MCS-400。利用专业的测量工具对每个测站的锚杆载荷进行测量并取平均值。

图2 大断面巷道变形和锚杆载荷监测站的布置情况

3.2 表面位移以及锚杆载荷监测结果分析

3.2.1 巷道表面位移变形情况

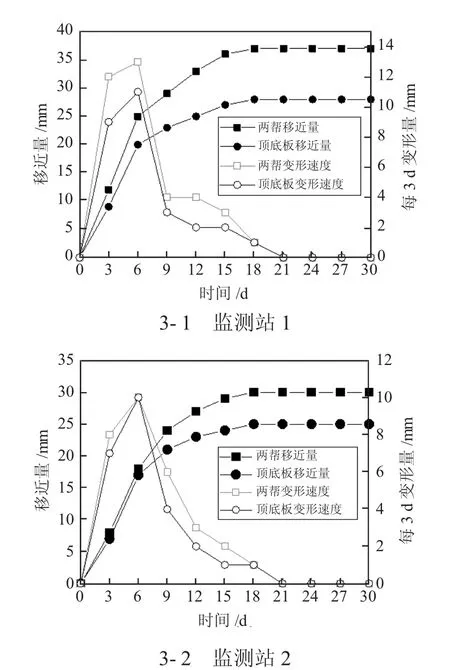

为了验证设计的锚杆支护方案效果,对巷道围岩表面的变形情况进行了连续30 d 的监测,记录了两个监测站顶底板移近量和两帮移近量的具体数据,并将其绘制成连续的变化曲线,结果如图3 所示。

图3 监测点巷道表面位移变形情况统计曲线

从图3 中巷道围岩表面的变形情况变化曲线可以看出,设置的两个监测点在经过连续30 d 的变形之后基本保持稳定,顶底板移近量最大值为28 mm,两帮移近量最大值为37 mm。对比两个监测点的数据可以发现,监测点1 的变形情况比监测点2 的变异情况更加严重,说明与迎头部位的距离越近,其变形情况越剧烈。对比相同监测点的顶底板移近量和两帮移近量可以发现,两帮移近量较顶底板移近量要大。说明巷道掘进过程中围岩同时会受到垂直应力和水平应力的综合作用,并且由于水平应力造成的围岩变形情况更加显著。

进一步分析巷道围岩表面变形速度曲线可以发现,不管是哪个监测点,其速度变化曲线大致可以划分成为三个阶段:第1 阶段巷道围岩表面变形速度比较快;第2 阶段巷道围岩表面变形速度有所减缓;第3 阶段巷道围岩变形速度降低为零,保持稳定。从变形速度变化曲线分析可知,在刚开始的阶段巷道围岩的运动情况非常不稳定,出现了比较大的变形。顶底板和两帮的最大变形速度分别为11 mm/3 d 和13 mm/3 d。就工作面巷道表面位移变形情况可以看出,设计的巷道支护方案达到了理想的效果,将巷道围岩的变形控制在了非常小的范围内,不会对掘进过程安全构成威胁。

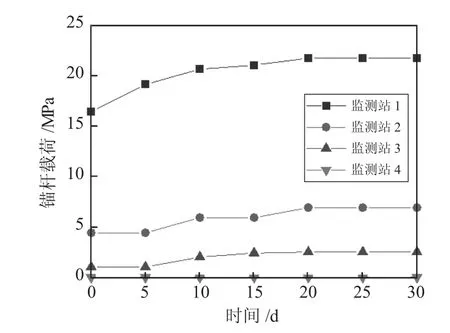

3.2.2 锚杆载荷监测结果分析

锚杆载荷大小同样是反映巷道围岩支护效果的重要依据,通过对锚杆载荷的分析可以掌握其在服役过程中是否发生了破坏。如图4 所示为监测得到的锚杆载荷随时间的变化情况。由图中的变化曲线可知,在连续30 d 的监测过程中,锚杆载荷首先是逐渐增大,并且初期变化速度较快,而后变化速度逐渐减缓,最终保持稳定不再发生明显变化。对比4 个监测点的数据可以发现,与工作面迎头之间的距离越近,对应的锚杆载荷力越大,在距离工作面迎头最远的第4 个监测站,其锚杆载荷一直保持为0。总体而言,锚杆的载荷力都不是非常大,完全在安全的范围以内。从锚杆载荷监测结果可以看出,设计的支护方案完全能够满足实际使用需要,可以确保巷道掘进过程的安全。

4 结论

在充分分析大断面巷道围岩属性的基础上,提出“锚杆+锚索+金属网片”的联合支护方案。将该支护方案应用到工程实践中,并对巷道围岩的变形情况以及锚杆载荷的变化情况进行了连续30 d 的监测。结果发现,不管是巷道顶底板移近量、两帮移近量,还是锚杆载荷大小,均在合理范围内。说明设计的巷道支护方案是合理的,达到了理想的效果,能够确保巷道掘进过程的安全。

图4 监测点锚杆载荷随时间的变化曲线