过度负债会加剧实体企业金融化吗?

2020-10-15廉永辉褚冬晓

廉永辉,褚冬晓

(首都经济贸易大学 金融学院,北京 100070)

一、引言

近年来,随着经济下行压力加大以及结构转型调整,实体企业纷纷试水金融投资,将本应用于主业发展的资金用于购买理财产品、发放委托贷款、进行股票投资或房地产投资。经济脱实向虚的金融化现象引起了党和国家领导人的密切关注。早在2015年底的中央经济工作会议上,习近平总书记对我国经济现实作出判断时指出:“大量资金流向虚拟经济,使资产泡沫膨胀,金融风险逐步显现,社会再生产中的生产、流通、分配、消费整体循环不畅”。另一方面,自2008年金融危机以来,我国非金融企业负债水平呈攀升态势,李克强总理在2017年政府工作报告中指出:“我国非金融企业杠杆率较高,要在控制总杠杆率的前提下,把降低企业杠杆率作为重中之重”。在企业投融资决策动态相关视角下,金融投资作为一种投资活动,必然依赖于企业的融资状况。在企业加杠杆过程中,实际负债率可能超过目标负债率或最优负债率而形成过度负债(陆正飞等,2015)[1],如果企业将过度负债形成的“冗余资金”用于金融投资,就可能出现过度负债和脱实向虚并存的现象。那么,现实中我国企业过度负债真的加剧了企业金融化程度吗?

作为引起广泛关注的两大经济问题,实体经济脱实向虚和高杠杆在微观层面分别体现为企业资产端金融资产占比高和负债端债务融资占比高,研究过度负债对金融化的影响有助于明确两大问题之间的联系,为抑制脱实向虚和去杠杆提供政策启示。然而,目前掌握的文献鲜有直接研究过度负债对金融化的影响。一方面,企业金融化的影响因素方面的文献侧重于研究宏观经济环境对企业金融化的影响(胡奕明等,2017;彭俞超等,2018)[2~3],对企业负债如何影响金融投资的研究较少。部分实证研究在考察金融化影响因素时控制企业杠杆率,但杠杆率对金融投资的影响方向存在争议(胡奕明等,2017;王红建等,2016)[2][4];另一方面,债务融资如何影响公司投资行为是公司财务领域探讨的重点话题之一,但相关文献侧重于研究债务融资对企业固定资产投资、研发及并购行为的影响。除了从债务融资总量角度探讨债务融资与公司投资行为的关系,越来越多的文献开始关注公司的债务融资规模超过正常投资所需资金而形成的过度负债具有何种经济后果。相关文献发现过度负债会降低投资效率、产能利用率和股票未来收益(Caskey等,2012;邓路等,2017;Jin和Zhao,2018)[5~7],同时加大企业经营风险(邓路等,2017)[8],但尚未注意到过度负债对企业金融化的影响。

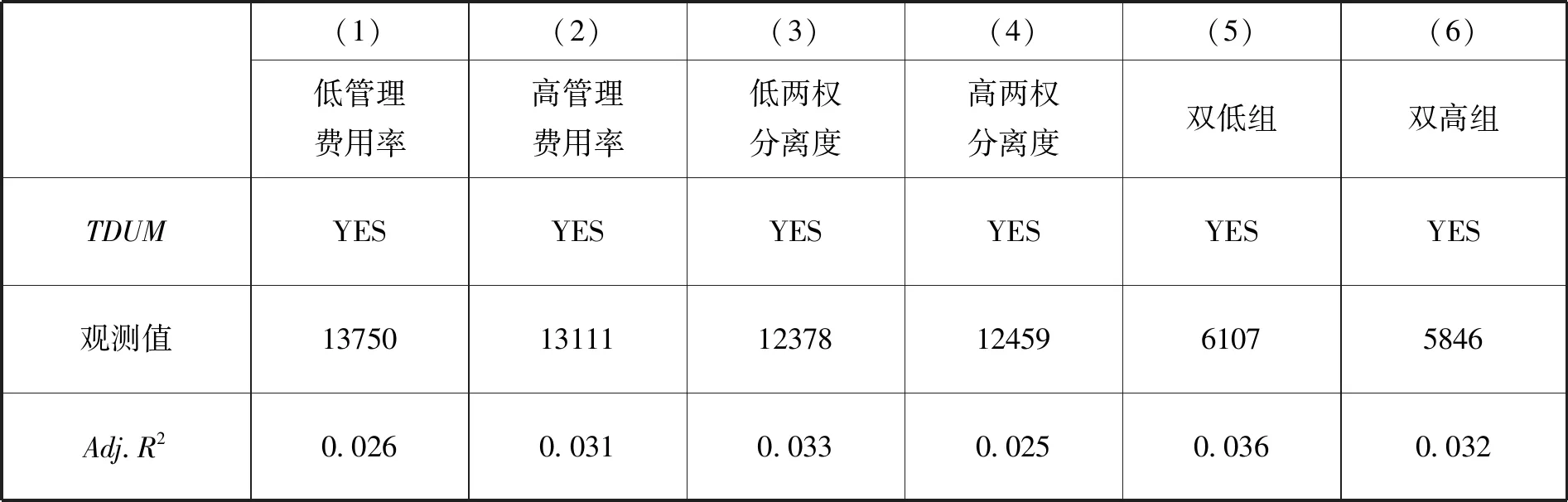

鉴于此,本文采用2007—2018年我国A股上市公司半年度数据,首次检验了过度负债对企业金融化的影响。结果显示,企业过度负债程度越高,企业金融投资越多,即过度负债加剧了企业金融化。考虑一系列稳健性检验之后,本文结论依然成立。进一步分析发现,企业主业发展状况和公司治理状况会影响过度负债与金融投资之间的关系:主营业务盈利能力较低和波动较大、管理费用率较高和两权分离度较高的企业,过度负债对金融投资的加剧作用更大。以上研究结论表明,过度负债会加剧脱实向虚问题,因此抑制脱实向虚不仅要从资金运用角度利用行政手段限制企业金融投资行为,还应从资金来源角度通过结构性改革提升金融资源配置效率,减少企业过度融资。

与既有文献相比,本文的研究具有如下特色:一方面,在研究视角上,同时着眼于我国实体经济高杠杆和脱实向虚两大现实问题,从过度负债这一新颖视角研究企业金融化问题,拓展了金融化影响因素、债务融资对公司投资行为的影响两方面的研究。另一方面,在研究内容上,在明确过度负债加剧金融化的基础上,进一步考察企业主业发展状况和公司治理状况对过度负债与金融投资关系的调节作用,明确了主业不振和代理问题严重的企业以过度负债进行金融投资的问题更为严重,有助于更具针对性地治理企业脱实向虚问题。

二、文献综述

(一)企业金融化的动机和影响因素

实体企业金融化动机的相关理论主要有两个:一是“蓄水池”理论,认为企业金融化主要出于预防性动机,企业配置金融资产的目的是储备流动性。在未来主业投资缺乏资金或遭遇外部不利冲击时,金融资产可以低成本地转换为现金,从而用于补充企业流动性、缓解企业财务困境(杨筝等,2017;胡奕明等,2017)[9][2]。二是“投资替代”理论,认为企业金融化主要出于投机性动机,企业配置金融资产是为了获取高额投资收益。与固定资产投资和研发投资相比,投资金融资产的回报期短,并且在主营业务不振、金融资产价格牛市等情况下,投资金融资产的回报率会远超实业投资。因此在金融投资与实业投资利差的驱使下,企业开始脱实向虚,增加金融资产配置(杜勇等,2017;刘贯春等,2018)[10~11]。

实证文献主要通过考察宏观经济环境对企业金融投资的影响来揭示金融化动机。江春和李巍(2013)[12]发现在宏观经济的不稳定性导致金融资产具有过高的实际收益率的背景下,非金融企业倾向于投机目的而持有金融资产。胡奕明等(2017)[2]发现企业配置现金资产以“蓄水池”动机为主,但企业对非现金金融资产的配置与GDP显著正相关、与M2显著负相关,表明企业金融投资更可能是为了获取高额收益。彭俞超等(2018)[3]发现经济政策不确定性显著抑制了企业金融化趋势,并且这一抑制效应在融资约束更弱的企业中更大,由此推断企业金融化的主要动机是追逐利润,而非预防性储蓄。

需要指出的是,对企业金融化的影响因素的实证研究中往往会控制企业负债率,不过由于研究样本和估计方法的差异,负债率对金融投资的影响方向存在争议。一些学者发现高杠杆加剧了企业金融化行为,如:王红建等(2016)[4]发现财务杠杆越高,企业进入金融与房地产行业的概率与程度更高。许罡和伍文中(2018)[13]发现上市公司把加杠杆增加的债务资金用于金融投资以博取更高收益。另外一些学者如胡奕明等(2017)[2]认为负债率高通常表示企业资金缺乏,因而不会对金融资产进行大量投资;相反,负债率低的企业通常财务状况良好,则可能会加大对金融资产的配置。

(二)过度负债及其经济后果

现有文献认为与企业负债率高低相比,更关键的是关注企业负债的合理性,即企业实际负债率与目标负债率的偏离情况。资本结构权衡理论认为,企业存在最优或目标负债率。针对企业的问卷调查显示,80%以上的样本公司会设定合理的目标杠杆区间或严格的目标资本结构(Graham和Harvey,2001;陆正飞和高强,2003)[14~15]。Flannery和Rangan(2006)[16]等的实证研究也证实了企业最优资本结构的存在。而企业目标负债率则受到企业特征及外部环境的影响,Drobetz和Wanzenried(2006)[17]认为,固定资产占比、企业规模、账面市值比和资产收益率决定了企业的目标负债率;姜付秀等(2008)[18]认为企业目标负债率与公司规模、盈利能力、成长能力、抵押能力、行业和地区等因素有关。然而,由于随机事件及调整成本的发生,企业可能偏离目标负债率,导致企业过度负债或负债不足。Deangelo等(2011)[19]认为企业是否过度负债取决于投资机会和未来回调负债成本间的权衡,而企业过度负债的程度则受资本市场发展、利率管制、财务危机成本、企业产权性质、公司治理等因素的影响(LööfH,2004;Titman和Tsyplakov,2007;陆正飞等,2015;王红建等,2018)[20~21][1][22]。

现有文献从多方面考察了企业过度负债的经济后果。Caskey等(2012)[5]将负债率分为目标负债率和过度负债率后发现,过度负债率是导致负债率与未来股票市场回报及成长性负相关关系的主要原因,并且过度负债能够预测企业未来的基本面信息,但投资者未能很好地捕捉到企业过度负债所提供的信息。Uysal(2011)[23]研究发现过度负债的企业由于存在未来融资约束,其采取并购措施的可能性较小,尤其是现金收购的可能性更小。Jin和Zhao(2018)[7]以中国上市公司为样本研究发现,超额银行借款增加了企业的投资支出,房地产市场繁荣强化了二者的正相关关系,同时超额银行借款降低了企业产能利用率,进而加剧了产能过剩问题。

在国内的研究中,邓路等(2017)[6]从超额银行借款角度探讨了公司债务融资对投资行为的影响,并基于中国A股上市公司样本研究发现公司超额银行借款与过度投资存在显著正相关关系。邓路等(2017)[8]还发现超额银行借款增加了公司诉讼风险,公司内部控制水平的提高以及地区法律环境的改善可以显著弱化二者的正相关关系。李志生等(2018)[24]的研究表明企业的过度负债存在显著的地区同群效应,并且过度负债的地区同群效应越强,企业过度负债水平越高、偿债能力越弱、过度投资越严重、盈利能力越低。

(三)理论分析和研究假设

综上所述,在关于企业金融化影响因素的研究中涉及到了负债率对金融投资的影响,但并未区分目标(最优)负债融资和过度负债融资对金融投资可能产生的差异性影响。关于过度负债经济后果的研究侧重于过度负债对企业实业投资的影响,未考虑过度负债与金融投资的关系。本文试图将二者联系起来,分析过度负债对企业金融化的影响机制和效果。

一般意义上的债务融资具有“融资效应”和“治理效应”,在为企业提供支持金融投资的外部资金时,也会起到加剧股东和债权人利益冲突和缓解股东和管理者代理问题的效果,从而间接影响企业金融投资决策。可见,企业负债率对企业投资行为具有多重影响,这也一定程度上解释了实证文献中负债对金融投资影响的不确定性。不过,当我们把一般意义上的债务融资限定为过度负债后,债务融资的融资效应更为凸显,而公司治理效应有所削弱。

一方面,过度负债程度越高,可用于配置金融资产的资金越充裕。在我国以银行为主导的金融体系中,企业融资主要依赖于银行信贷等债务融资工具,过度负债意味着企业实际债务融资规模超过了适宜的债务融资规模,从而形成了一定的“冗余资金”。尽管部分具有“双高”(高负债、高现金)特征的公司选择以现金形式留存这部分资金,但在逐利动机驱使下,更多的企业会将其用于收益率更高的资金运用。如果将企业的投资划分为实业投资(固定资产投资、并购、研发等)和金融投资,那么企业会将过度负债形成的冗余资金在二者之间进行配置。现实中,投资金融资产的回报期短,并且在主营业务不振、金融资产价格牛市等情况下,投资金融资产的回报率会远超实业投资,因此企业有强烈的动机将过度负债用于金融投资。

另一方面,过度负债降低了“债务治理效应”,为管理层通过金融投资获取私利提供了便利条件。债务治理效应是针对债务融资能够抑制管理层滥用自由现金流进行非效率投资的行为。当企业存在大量自由现金流时,管理层从自身角度出发而倾向于持有大量现金流,或者把企业存在的大量自由现金流投资于非效率的项目,而不是以股利等形式分发给股东。而债务融资带来的按时还本付息压力会限制管理者的自由开支,降低因自由现金流引起的代理成本、提高企业的投资效率。然而,过度负债本身就侧面反映了企业可能面临“预算软约束”问题。预算软约束下的企业对融资成本不敏感(江伟和李斌,2007)[25],从而存在过度的融资需求和投资意愿(龚强等,2011)[26],此时负债的治理效应被严重削弱(田利辉,2005)[27]。

综上所述,过度负债弱化了负债对管理层滥用资金的约束能力,同时为企业从事金融投资提供了资金支持。因此我们提出假说1:

H1:过度负债加剧了企业金融化程度。

三、研究设计

(一)模型设定和变量定义

借鉴邓路等(2017)[6]的研究,本文设定以下回归模型来检验企业过度负债对企业金融化的影响:

(1)

其中,下角标i代表公司,t代表半年度,εi,t为随公司和时间变化的扰动项。被解释变量FINVi,t是企业金融资产投资量,采用企业持有金融资产规模Fin_Asset的当期增量与期初总资产TA之比度量,即FINVi,t=(Fin_Asseti,t-Fin_Asseti,t-1)/TAi,t-1。借鉴Demir(2009)[28]、宋军和陆旸(2015)[29]、杜勇等(2017)[10]的做法,本文将交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额、投资性房地产净额纳入金融资产的范畴,即Fin_Asset=(交易性金融资产+衍生金融资产+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+投资性房地产净额)。

核心解释变量EDEBT度量了企业的过度负债程度。借鉴Chang等(2014)[30]、陆正飞等(2015)[1]、李志生等(2018)[24]的方法,我们将实际负债率减去目标负债率作为过度负债的衡量指标。首先对样本分年度进行Tobit回归,预测企业的目标负债率:

LEVt=α0+α1SOEt-1+α2ROAt-1+α3IND_LEVt-1+α4GROWTHt-1+α5FATAt-1+α6SIZEt-1+α7Top1t-1

(2)

其中LEV表示企业实际负债率,SOE表示国有性质,ROA为资产收益率,IND_LEV为行业负债率的中位数,GROWTH为总资产增长率,FATA表示固定资产占比,SIZE为企业规模,Top1为第一大股东持股比例。将企业实际负债率减去模型(2)预测的目标负债率,得到过度负债率EDEBT,该指标越大,表明过度负债水平越高。需要说明的是,目标负债率的估计不可避免存在误差,导致EDEBT在反映企业过度负债程度上存在误差,因此EDEBT大于0(小于0)并非判断企业过度负债(负债不足)的绝对标准。为确保过度负债度量方式的稳健性,我们还引入EPOS(当EDEBT>0时,EPOS=EDEBT,否则取0)和EDUM(当EDEBT>0时,EDUM=1,否则取0)作为解释变量。

影响企业金融化趋势的其他控制变量包括:公司规模SIZE,为总资产TA的自然对数;杠杆率LEV,为总负债与总资产之比;主业投资收益率RR,为扣除公允价值变动收益、投资收益、汇兑收益后的营业利润与扣除金融资产后的总资产之比。托宾Q值TQ,为资产市值与总资产(账面值)之比,其中资产市值为权益市值与总负债(账面值)之和;经营性现金流CF,为当期经营活动产生的现金流量净额与期初总资产之比;有形资产占总资产比重TANG,等于固定资产与存货之和除以总资产;公司产权性质SOE,如果是国有企业则取1,其他取0。考虑到企业过度负债也可被用于实业投资(邓路等,2017)[6],模型还加入了固定资产增量INV,等于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与期初总资产之比,以控制竞争性资金用途的影响。为缓解解释变量与被解释变量的同期相关性,这些变量均取滞后一期。此外,模型还加入了半年度与行业虚拟变量,以控制时间与行业固定效应。

(二)数据说明和描述

我国从2007年开始全面执行新企业会计准则,为了统一财务数据口径,以确保主要变量尤其是核心解释变量金融投资的可比性,本文以2007—2018年我国沪深A股上市公司半年度数据为研究样本,并按照以下原则进行样本筛选:(1)删除金融业和房地产业的样本;(2)剔除*ST或者ST状态的T类上市公司;(3)删除关键财务数据缺失的样本和数据异常的样本(资产规模缺失、营业总收入为0或缺失、资产负债率大于1),以消除非健康上市公司相关指标对研究结果的不利影响;(4)剔除缺乏连续2年(4个半年)观测值的样本,这些样本对应着上市时间较晚的公司,财务数据稳定性较差。最终我们获得2204家公司26861个公司—半年度观测值。研究中所使用的公司财务数据主要来自CSMAR数据库。

为了避免异常值对回归结果可能产生的影响,本文对所有连续变量均进行了上下1%的缩尾处理。表1为主要变量的描述性统计结果。被解释变量方面,我国上市公司半年度金融资产净变化额的均值大于零,新增金融资产占总资产平均比重为0.51%。此外,FINV的均值大于中位数,说明其分布呈右偏状态,即少数企业金融投资增量较大。核心解释变量EDEBT的均值略大于0,标准差为5.02%,说明不同公司的过度负债情况存在较大差异。其余控制变量的分布与已有研究基本一致(陆正飞等,2015;李志生等,2018)[[1][24]]。表2为主要变量的皮尔逊相关系数。各解释变量之间的相关系数小于0.4,可以认为模型中不存在严重的多重共线性问题。FINV与EDEBT、EPOS、EDUM均呈正相关关系,初步说明企业过度负债时会加强金融资产配置。当然,更为严格的结论还有待控制其他因素的多元回归分析。

表1 描述性统计

表2 变量相关系数表

表2(续)

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表3是过度负债影响企业金融化的基准回归结果。为避免行业和时间层面的聚集效应对标准误的影响,回归时在行业和年度层面进行了双重聚类处理。其中,第(1)至第(3)列解释变量分别为EDEBT、EPOS和EDUM,三组解释变量均在5%水平上显著为正,说明实业企业过度负债对金融投资具有正向影响。以第(1)列结果为例,企业过度负债程度上升一个标准差带来的金融投资增量占金融投资均值的14.76%(0.015×5.020/0.510)。进一步地,本文检验了公司过度负债为正(EDEBT>0)的样本中过度负债与金融投资之间的关系,结果列于表3的第(4)列。实证结果显示,过度负债与金融投资的正相关关系在过度负债为正的公司中也通过了5%水平的显著性检验。表3的回归结果支持了假说1,说明过度负债确实会加剧企业金融化程度。

控制变量方面,我们重点关注实际杠杆率LEV的估计系数。LEV的估计系数显著为负,这与胡奕明等(2017)[2]、邓向荣等(2019)[31]的发现是一致的,即一般意义的负债对金融投资具有约束作用。相比之下,超过了公司正常投资需求的过度负债丧失了负债治理效应,而主要体现出融资效应,反而会加强公司的金融投资行为。其余控制变量中,公司规模越大,金融投资越多,企业参与金融投资需要花费一定的固定成本,大企业从事金融投资的平均固定成本更低(Duchin等,2017)[32]。固定资产增量INV的符号为负,原因在于其作为金融投资的竞争性用途,占用了可用于金融投资的资金额度。托宾Q系数显著为正,可能是因为高估值企业为及时把握未来投资机会需要保持一定的高流动性资产,也可能是因为企业过去的金融投资和资本运作提高了市场对企业的估值。经营性现金流CF系数显著为正,意味着企业金融投资也会受内源融资的影响。资产有形性TANG系数显著为负,主要是因为对固定资产和存货的投资具有延续性从而挤出了金融投资。此外,国有企业SOE系数显著为负,可能是因为,与民营企业相比,国有企业受政府干预程度更高,为服务政府经济增长、增加税收和降低失业率的目标,国有企业更倾向于投资固定资产而非金融资产。

表3 企业过度负债与金融投资

表3(续)

(二)稳健性检验

1. 变量替换

一是替换被解释变量。一方面,在基准回归中,我们以金融资产增量占总资产比重度量企业金融化趋势,此处我们以金融资产存量占总资产比重度量企业金融化水平,此时新的金融化指标FINA=Fin_asseti,t/TAi,t-1。另一方面,基准回归中的金融资产包含长期股权投资。长期股权投资在全部金融资产中占比相对较高,并且与一般的金融投资为获得短期投资收益、提高资金利用效率不同,上市公司进行股权投资可能是服务于企业长远发展的战略性行为。因此,我们基于不包括长期股权投资的窄口径金融资产Fin_asset2构造被解释变量FINV2=(Fin_asset2i,t-Fin_asset2i,t-1)/TAi,t-1。二是替换核心解释变量。一方面,借鉴邓路等(2017)[6]的研究,我们采用公司全部银行借款(长期借款+短期借款+一年内到期的长期借款)占总资产的比重度量企业负债率,重新运行公式(2)得到公司目标借款率,进而以实际借款率减去目标借款率得到基于银行借款的过度负债率ELoan。另一方面,借鉴Demirguc-Kunt和Maksimovic(1998)[33]、文春晖等(2018)[34]的研究,将企业成长性融资需求与可实现内生增长融资需求之差作为正常外源融资需求,进而以上市公司实际负债减去上市公司正常外源融资需求表示上市公司过度负债EEFR。具体计算公式如式(3)所示,LD和SD分别表示企业长期借款和短期借款,ROE为企业净资产收益率。

EEFRi,t=(LDi,t+SDi,t)/TAi,t-[(TAi,t-TAi,t-1)/TAi,t-ROEi,t/(1-ROEi,t)]

(3)

表4第(1)至第(4)列为替换核心变量后的回归结果:(1)至(2)列回归显示,在新的被解释变量度量方法下,过度负债对存量金融资产和窄口径金融投资均具有显著的正向影响;(3)至(4)列回归显示,两组新解释变量的系数与基准回归符号是一致的。

2. 替换样本

从时间维度看,本文样本期间为2007—2018年,但是这段时期存在IPO暂停的情况,这可能影响企业的融资方式进而影响企业过度负债水平,对本文的结果产生影响。为了剔除这一影响,我们删除相关政策发生的样本区间后再进行检验。具体而言,样本期间内有3次IPO暂停,分别为2008年12月至2009年6月、2012年10月至2014年1月、2015年7月至2015年11月。我们剔除IPO暂停所处的时间后(2008下半年、2009上半年、2012下半年、2013全年、2014上半年、2015下半年),重新对已有模型进行回归,结果见表4第(5)列。回归结果与表3一致,说明本文结果未受到IPO暂停政策影响。从行业维度看,按上市公司所属行业门类,将样本划分为制造业与非制造业两类,相关回归结果见表4的(6)至(7)列。其中,制造业上市公司和非制造业上市公司两个子样本中,过度负债对金融投资均具有显著的正向影响,且影响力度较为接近。

表4 基于变量替换和样本变更的稳健性检验

表4(续)

3. 处理内生性问题

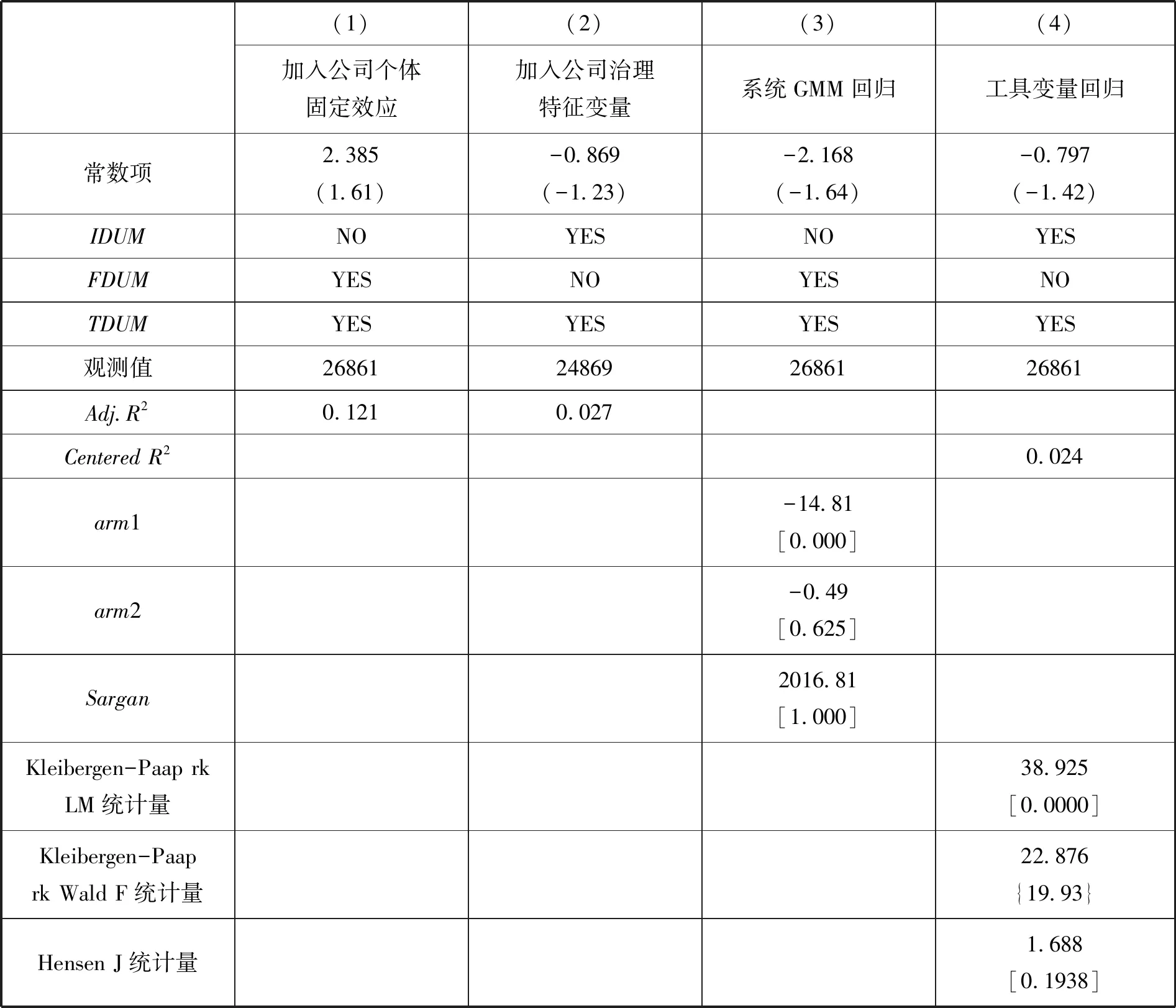

第一,遗漏变量问题。本文估计过程中控制了可能影响企业金融投资的多种微观财务特征,并且加入了时间固定效应和行业固定效应,较大程度上减轻了遗漏变量问题。此处,我们从三方面进一步降低可能存在的遗漏变量问题:(1)加入公司个体固定效应,即以双向固定效应模型取代“行业+时间”固定效应模型,并采用公司和半年度双重聚类调整后的标准误。表5第(1)列显示,双向固定效应模型的估计结果中,尽管多数变量的估计系数显著性较之基准回归结果中的系数显著性有所下降,但过度负债的系数仍然在10%的水平上保持为正。(2)加入新的企业微观控制变量。具体而言,我们主要加入了企业公司治理方面的控制变量:第一大股东持股比例SHR1,为期末第一大股东持股数与总股本之比;两权分离度SEP,为以股权控制链计算所得的所有权和控制权的分离程度;管理费用率MEX,为管理费用占主营业务收入的比例;两职兼任虚拟变量DUAL,董事长和总经理为同一人取1,否则取0。表5第(2)列显示,加入上述控制变量后,核心解释变量系数与基准回归基本一致。(3)加入被解释变量的滞后项FINVi,t-1,从而得到一个动态面板模型。本文采用系统GMM方法估计动态面板模型(1)应用系统GMM估计方法,需要在一阶段估计和两阶段估计之间做出选择。相比一步法估计,两步法不容易受到异方差的干扰,但是在有限样本条件下,两步法的标准误会严重下偏,从而影响推断。本文根据Windmeijer(2005)[35]的建议,对两步法标准差的偏差进行了矫正。,在估计过程中,我们设定时间虚拟变量为外生变量,滞后一期的被解释变量及公司微观财务特征变量为内生变量。序列相关检验结果显示,扰动项的差分存在一阶自相关,但不存在二阶自相关,故认为模型扰动项无自相关,符合系统GMM的应用前提。Sargan检验无法拒绝所有工具变量有效的原假设,可以继续下一步分析,回归结果如表5第(3)列所示。被解释变量一阶滞后项系数显著为负,说明上期金融投资增量较高的企业在当期会降低金融投资。我们最为关注的EDEBT的估计系数在1%水平上显著为正,本文结论仍然成立。

第二,双向因果问题。在基准回归中,我们以滞后一期的过度负债为解释变量,能够一定程度上缓解反向因果问题。此外,估计动态面板模型,不仅有助于克服遗漏被解释变量滞后项而导致的内生性问题,也能减轻与核心解释变量有关的内生性问题(如双向因果问题)。这里我们进一步使用工具变量回归进一步缓解可能的双向因果问题。具体而言,以公司所处行业(制造业取两位代码)及注册地所在城市其他上市公司融资状况的年度均值作为当年企业融资状况的工具变量,采用工具变量-广义矩估计(IV-GMM)方法进行稳健性测试。上述工具变量主要参考了Fisman和Svensson(2007)[36]的做法,他们在研究产权保护与经济增长的关系时,把产权的行业-地区平均值作为企业产权的工具变量。其逻辑在于:如果内生性问题只存在于企业层面,而不是行业或区域层面,那么剔除行业和区域特有的产权成分就得到仅仅影响单个企业增长的产权因素。根据同样的逻辑,一家上市公司某一年的融资行为与处于同一个城市和行业的其他上市公司的融资行为有关,而其他上市公司的融资行为不应对该上市公司的金融投资产生直接影响。工具变量的有效性方面,我们主要进行了不可识别检验、弱工具变量检验和过度识别检验。由于我们不做扰动项独立同分布的假设,故使用Kleibergen-Paap rk LM统计量来检验不可识别问题,使用Kleibergen-Paap rk Wald F统计量来检验弱工具变量问题,使用Hansen J统计量来检验过度识别问题。表5第(4)列结果显示,工具变量回归中不存在上述三个问题,本文选取的工具变量是有效的。EDEBT系数较之基准回归中得到的估计系数更大,说明控制反向因果问题后本文基本结论仍然成立。

表5 考虑内生性问题的稳健性检验

表5(续)

五、进一步分析

(一)基于公司主业发展状况异质性的分析

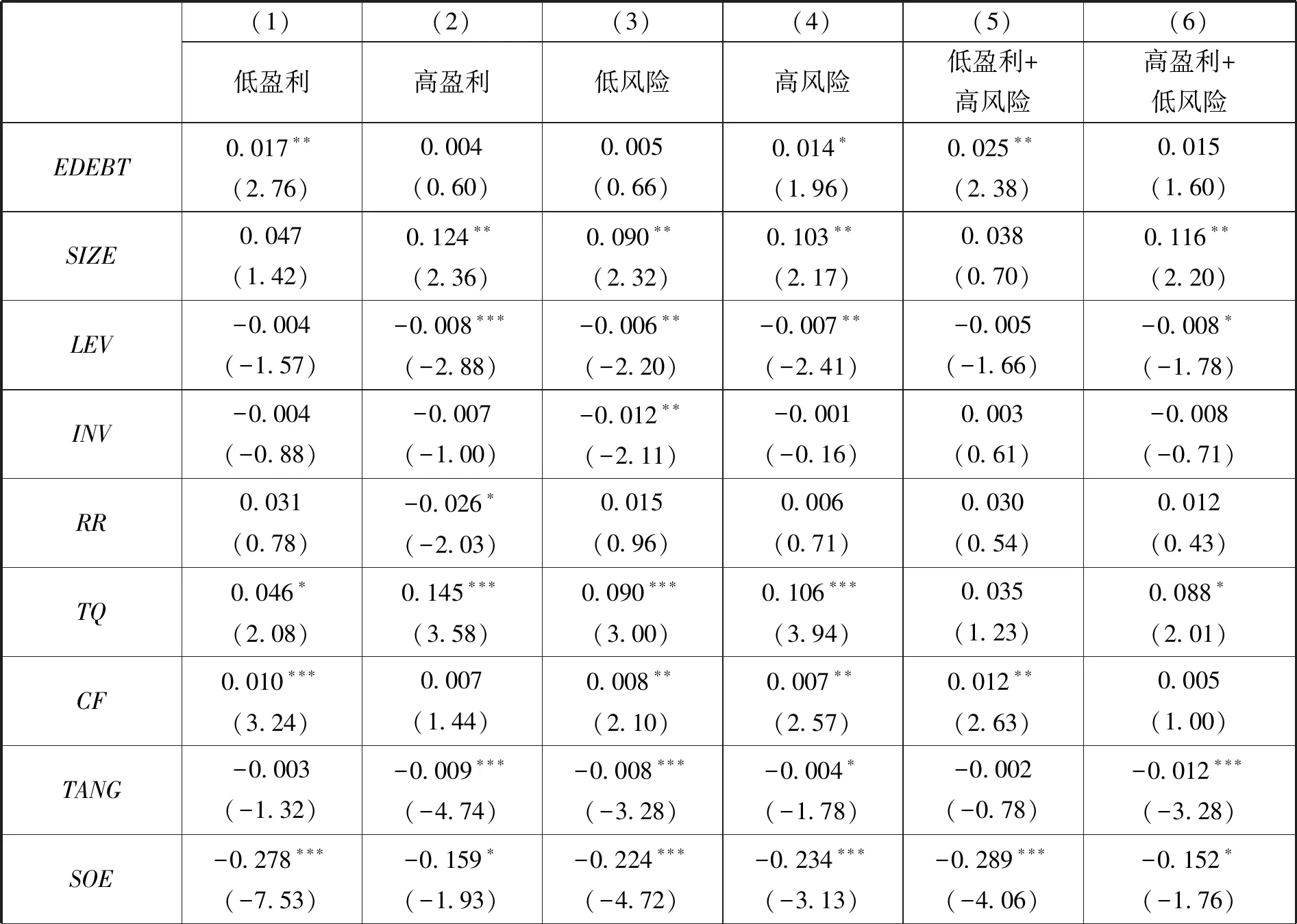

本文以经行业均值调整后的主业投资收益率RR_adj衡量公司主营业务的盈利水平,以RR_adj的6期(三年)滚动标准差RR_sd衡量公司主营业务的风险高低,然后在每个半年度对RR_adj(RR_sd)排序,低于RR_adj(RR_sd)中位数的记为低盈利组(低风险组),高于RR_adj(RR_sd)中位数的记为高盈利组(高风险组),然后分组估计模型(1)(2)理论上应使用预期的主业投资收益率和预期的风险水平,但一般情况下实体经济回报率具有一定的延续性,历史投资收益(风险)可以较好地作为预期投资收益(风险)的代理变量。但金融投资收益的延续性和可预测性较差,基于历史数据计算得出的企业金融投资收益(风险)无法反映企业预期的金融投资收益,因此我们没有基于金融投资收益进行分组。。表6为相应的估计结果。对比(1)(2)两列中EDEBT的估计系数,可以发现与高盈利组相比,低盈利组中企业过度负债对金融投资的正向影响程度更大、显著性更高;类似地,(3)(4)两列回归结果表明,与低风险组相比,高风险组中企业过度负债对金融投资的影响更显著。(5)至(6)两列回归发现,相对于“高盈利且低风险”组,“低盈利且高风险”组中过度负债对金融投资的影响更显著。总之,表5回归结果印证了前述推论:主业不振(主营业务盈利水平较低、盈利波动较大)的企业过度负债对金融化的加剧作用更明显。

表6 按盈利水平和盈利波动分组回归的结果

表6(续)

(二)基于公司代理问题异质性的分析

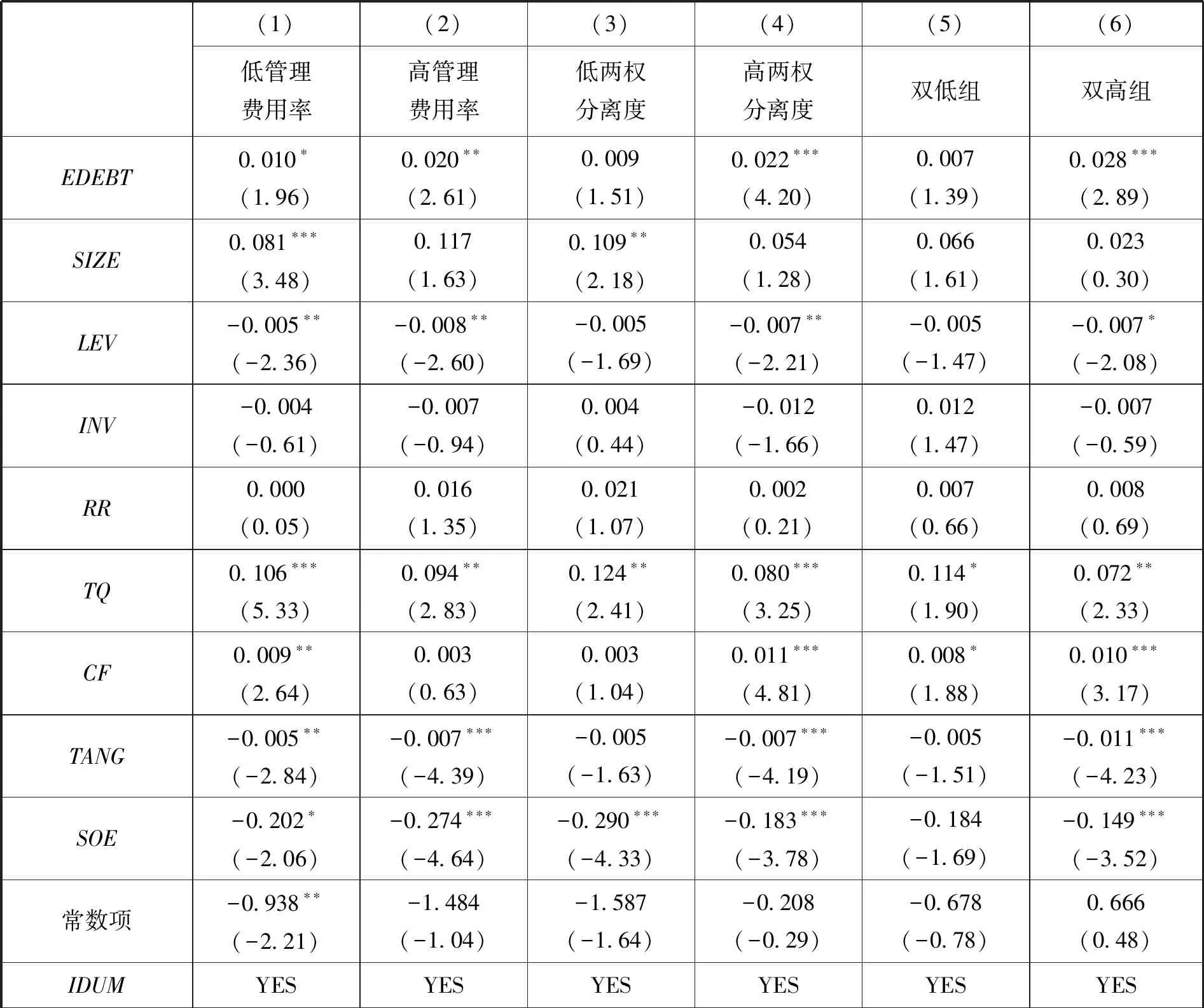

代理问题对企业财务决策具有重要影响。所有权和经营权分离导致管理者与股东之间的第一类代理问题。此外,中国上市公司股权集中度较高,大股东和中小股东之间的第二类代理冲突也较为严重。一方面,代理问题是企业金融化的重要影响因素。杜勇等(2017)[10]认为两类代理问题的存在诱发实体企业的投机套利偏好,进而增加金融投资。另一方面,代理问题也会影响过度负债企业的投资行为。邓路等(2017)[6]发现管理层自利会加剧公司超额银行借款导致的过度投资。因此,我们将进一步分析存在不同程度代理问题的企业过度负债对其金融投资行为的影响。

一方面,分析管理层自利对过度负债与金融投资关系的影响。既有研究发现企业金融化增加了高管薪酬(安磊等,2019)[37]。一是金融投资与管理层的专业技能相关性较高,相比实业投资利润,管理层可以从金融获利中分配到更多收益;二是金融投资回报周期短、收益高,管理层因而采取短视投资策略,增加金融资产配置以提升短期业绩;三是金融投资存在“重奖轻罚”现象,金融投资的高收益会给管理者带来高薪酬,但当金融投资发生损失时,管理者不会受到严厉惩罚(徐经长和曾雪云,2010)[38]。因此,当公司过度负债从而为管理层自利提供了资金条件时,管理者便有激励利用公司的超额资源进行金融投资,以获取私有收益。并且管理层自利程度越高,表明管理层谋取私利的动机越强、受到的监督约束越小,有更大的自由裁量权将过度负债资金用于金融投资。因此,本文推测:管理层自利更高的企业,过度负债对企业金融投资的正向影响更大。

另一方面,分析实际控制人自利对过度负债与金融投资关系的影响。企业金融投资收益主要由管理层和股东所得,大股东也有动力增加金融投资获取短期利益,特别是当大股东和中小股东代理问题严重时,大股东更可能通过金融资产配置获得控制权私利(杜勇等,2017)[10]。现实中,企业集团通过金字塔结构、交叉持股等方式造成最终所有者现金流权和控制权的分离。在两权分离情况下,最终所有者通过其控制性股东地位对上市公司进行掏空、获得超过其出资比例应得的私人收益,大股东和中小股东代理冲突加剧。金融投资短期收益高、获利迅速,便于大股东更快实现财富输送。文春晖和任国良(2015)[39]指出上市公司实际控制人的机会主义行为大多与虚拟经济活动有关,他们热衷于将企业资源投向房地产、金融等领域,通过激进的资本投机套利策略获取短期收益,并采取资金占用、关联交易等方式实现利润转移。两权分离程度越高,实际控制人侵害中小股东利益、获取控制权私利的动机越强。由此,本文推测:两权分离度较大的企业过度负债对金融投资的正向影响更大。

表7 按管理费用率和两权分离度分组回归的结果

表7(续)

六、结论和启示

在我国实体企业脱实向虚和高杠杆问题的背景下,本文从企业过度负债视角研究了企业高杠杆和金融化之间的关系。基于2007—2018年我国A股上市公司半年度数据,实证检验了企业过度负债对金融投资行为的影响,发现过度负债会加剧企业金融化程度。进一步分析表明,企业主营业务发展状况和代理问题严重程度会对过度负债与金融投资的关系起到调节作用,在主营业务盈利水平较低、盈利波动较大、管理费用率较高以及两权分离度较高的企业中,过度负债对金融投资的正向影响更强。本文研究将企业负债端的债务融资和资产端的投资行为联系起来,为企业过度负债产生不利影响提供了新的证据,同时加深了对企业金融化驱动因素的理解。基于上述研究结论,得到如下政策启示:

第一,应采取综合措施降低企业过度负债程度。短期内,要继续坚持以市场化、法治化方式,积极稳妥降低企业杠杆率。中长期内,应促进多层次资本市场健康发展,提高直接融资和股权融资比重;应深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高金融资源配置效率,既要避免把稀缺的资金错配给低效率企业,也要避免把资金过度配置给优质企业。

第二,提升实业投资回报率,降低实业投资风险。实业收益率低的企业为提高盈利更会积极参与金融投资以追求高收益,但企业对金融投资的风险控制能力一般不如专业的金融机构,由此可能产生较大的金融风险。因此,有必要特别关注主业不振企业的金融投资行为,警惕其在缺乏好投资项目时盲目融资,融资后又擅自改变融资用途、频繁进行金融投资等行为。从根本上还需要优化营商环境、降低实业经营成本、提升实业投资回报率,促使企业自发脱虚向实。

第三,加强公司治理建设,缓解公司内部代理问题。代理问题导致企业资金被用于包括金融投资在内的非效率投资。对于管理层代理问题,一方面应采取合适的激励手段降低管理层与股东利益的冲突,另一方面要强化监督约束,确保企业管理层行为和决策能够得到有效的监督和控制。对于两权分离产生的代理问题,要通过加大对实际控制人掏空行为的处罚力度、制定更完备的中小股东权益保护制度等约束实际控制人通过金字塔结构获取控制权私利的行为。此外,还应通过加强企业文化建设,促使企业树立实业为本、行稳致远的理念,从企业内部抑制其金融投资的冲动;通过增加信息披露等方式使外部投资者更好地了解企业金融投资情况,借助外部力量监督和约束企业的金融投资行为。