护理风险管理在心血管内科老年重症患者护理中的应用

2020-10-14张冬梅

张冬梅

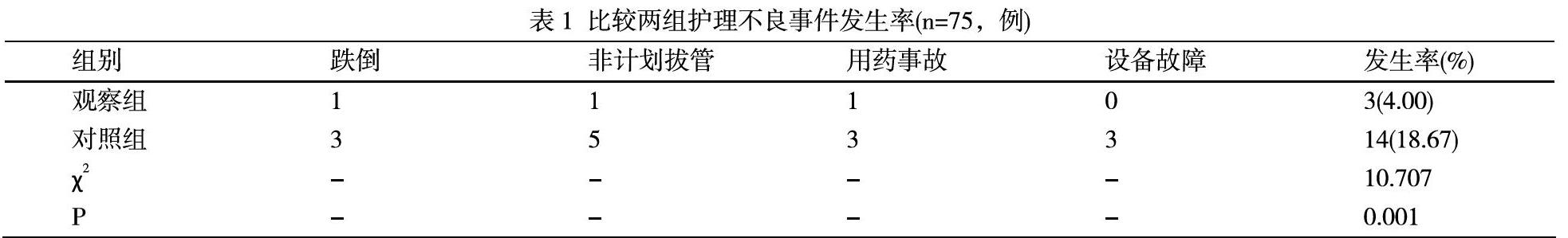

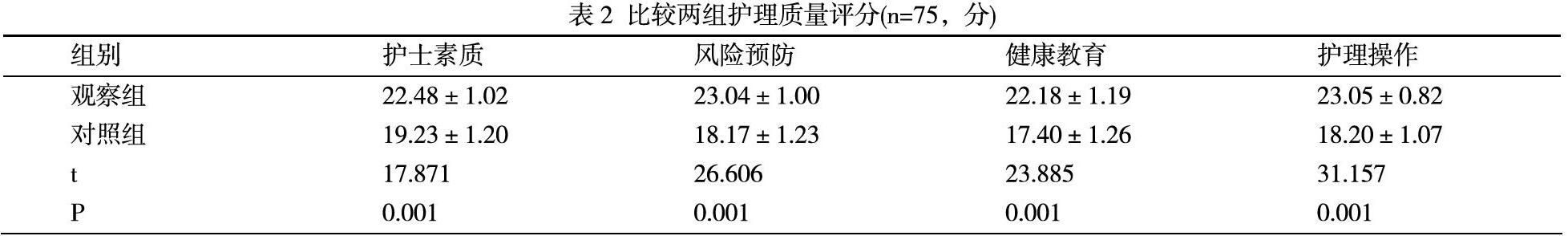

【摘要】目的 护理风险管理在心血管内科老年重症患者护理中的应用。方法 将我院2019年2月1日-2019年7月31日,2019年8月1日-2020年1月31日收治的150例心血管内科老年重症患者分别为对照组和观察组,每组75例患者,比较不同护理模式的干预效果。结果 观察组患者护理不良事件发生率4.00%,低于对照组18.67%,P<0.05。观察组患者对护理质量评分均高于对照组,P<0.05。结论 心血管内科应用护理风险管理干预可降低护理不良事件发生率,提高患者对护理质量评价。

【关键词】风险管理;心血管内科;护理质量;护理不良事件

【中图分类号】R473.5 【文献标识码】A 【文章编号】2107-2306(2020)03-195-02

心血管内科常见病包括心脏、血管疾病,如冠心病、心绞痛、心脏病、心肌梗死等,该类病因多与动脉粥样硬化关系密切,疾病对人类身心健康造成较大威胁[1]。现代医疗体系中护理工作占据重要地位,随着我国心血管疾病患者比例逐年上升,疾病就医过程中伴随的护理风险也随之增加。心血管内科老年重症患者是科室护理风险管理的高危人群,病情特点包括病程漫长、病情严重、可在短时间内快速发展、病因复杂、致残率与致死率均高等,病情在较大程度上导致患者生活质量下降,危及生命安全,在护理过程中可能出现多种不安全事件,存在众多的危险因素,如重症患者需要服用多种药物治疗,对用药剂量、药液输注速度要求严苛,应用注射泵、留置针过程中存在安全隐患,且部分药物可能对身体产生副作用;重症患者的脏器功能处于逐步衰退状态,长期用药治疗期间患者存在并发症表现,增加护理工作难度等;因此科室护理管理的重点工作为减少风险事件的发生,提高护理质量[2-3]。文章纳入我院于2019年2月1日-2020年1月31日收治的150例心血管内科老年重症患者,分析护理风险管理干预效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1一般资料

时间:2019年2月1日-2019年7月31日;2019年8月1日-2020年1月31日;分组:观察组与对照组各75例;观察组中男52例、女性23例,年龄范围在65-94岁,平均为(79.3±7.4)岁,疾病分类:急性心肌梗死32例、心力衰竭25例、不稳定性心绞痛18例。对照组中男50例、女性25例,年龄范围在65-94岁,平均为(80.6±7.1)岁,疾病分类:急性心肌梗死33例、心力衰竭23例、不稳定性心绞痛19例。研究已上报本单位伦理委员会并获得批准,以上基线资料对比差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

观察组应用护理风险管理模式:①落实护理措施,科室组成护理风险管理小组,组员共同开会分析科室常见的护理不良事件,总结常见的风险因素,制定针对性管理计划,患者入院后重视风险因素评估工作,主动了解患者基本信息、病史、发病原因等,强调住院期间的安全注意事项,介绍紧急情况的应对方法,了解患者需求,安排并落实当天主要护理工作,采取预见性护理措施,改善患者住院环境,调节温湿度,增加绿植摆放,营造舒适氛围,促使患者保持心情愉悦,降低心理压力。②不断完善并严格落实风险防范管理制度和措施,如:《给药差错防范措施》《危重病人安全防范措施》《急危重患者院内安全转运制度》《护理风险(跌倒/坠床、管道脱落)防范管理制度》。③加强培训:重视培训护理人员风险防范意识,科室定期进行安全警示教育,定期组织护士学习培训护理安全相关制度和措施,定期组织护士参与心血管内科常见病、常用和急救药物的知识培训,提高护士业务能力,定期在科室内举办紧急事件模拟训练,提高护士随机应变的能力。④严格执行交接班制度:护士长需了解当天每个班次的情况,询问和检查所有患者治疗进展,针对性解决存在的问题。⑤用药指导:护士必须熟悉所有常用药物的使用方法、剂量、注意事项等,为患者发放药物时,明确告知不良反应风险,严格遵循三查八对制度,注意监督患者按时按量服药。⑥重视医疗设备管理,设专人管理医疗设备,每个班次的护士交接班时均需交接医疗设备使用情况,定期检查,及时报修,确保仪器正常使用。

对照组应用常规护理,包括用药指导、监测生命体征变化、做好围手术期疾病知识宣教、提供生活护理、出院指导等。

1.3观察指标

记录两组护理不良事件发生情况,包括跌倒、非计划拔管、用药事故、设备故障;科室自制护理质量评分表,观察项目包括护士素质、风险预防、健康教育、护理操作,单项满分100分,得分高表示护理质量高。

1.4 统计学处理

采用SPSS 18.0统计软件,计量资料用 差表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1评价护理不良事件发生率

观察组患者护理不良事件发生率低,P<0.05;见表1。

2.2评估护理质量评分

观察组患者对护理质量评分均高于对照组,P<0.05;见表2。

3 讨论

心血管内科收治的老年重症患者住院期间存在多种护理风险因素,护士在执行护理工作环节中易存在安全隐患,护理风险管理的目标为提高护理质量、改进工作效率、预防护理不良事件发生;通过重视培训心血管内科护士的风险防范意识,提高护士对日常工作中不安全事件的管理与预防意识,对患者加强健康教育,积极降低护理风险[4]。

护理风险管理的核心思想是通过分析可能发生护理不良事件的原因,提前制定人为干预措施,心血管内科常见的护理不良事件包括用药事故、非计划拔管、设备事故、跌倒、护理操作失误等问题,原因可能与护士专业水平低、敬业精神不足等关系密切;而实施护理风险管理干预,护士必须将人作为最基本的要素,不断提高自己的敬业精神与专业技能,主动为患者提供服务[5]。文章研究结果表明观察组患者护理不良事件发生率4.00%,低于对照组18.67%,P<0.05;观察组患者对护士素质、风险预防、健康教育、护理操作评分均高于对照组,P<0.05;分析原因发现,对照组应用常规护理模式,但该模式存在一定缺点,包括过于流程化、系统化、临床应用局限性较大、护理措施千篇一律、缺乏针对性等。观察组应用护理风险管理干预,实施该管理模式后,护士在患者入院后秉持高度风险防范意识,主动评估患者存在的风险因素,主动为患者提供针对性护理措施,科室通过管理、控制护理流程中的用药、管道维护、输液、仪器等环节;增加护患沟通次数,满足患者特异性需求,提高护理质量,降低护理风险[6]。同时科室重视培训护士的理论知识与业务能力,提高护士敬业精神与专业素养的同时可有效降低护理缺陷,确保护士在日常护理工作中提高护理预见性,同时实现了护理内容的整合,积极防范护理风险。

综上所述,心血管内科应用护理风险管理干预可降低护理不良事件发生率,提高患者对护理质量评价。

参考文献

[1]金秀梅,刘预新.心血管内科护理管理中风险因素分析及安全防范对策[J].中国卫生产业,2019,16(19):103-104.

[2]李丽琼.护理风险管理在心血管内科重症患者护理中的应用研究[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(25):174-175.

[3]李正红.风险评估护理管理在心血管内科重症监护 病房中的应用[J].中国卫生产业,2019,16(18):95-96.

[4]李奇,马玉芬,孙建华等.护理风险管理模式在重症护理查房中的应用及效果评价[J].中华现代护理杂志,2017,23(10):1418-1421.

[5]沈衛峰.遵循指南优化急性ST段抬高型心肌梗死临床管理[J].中华心血管病杂志,2019,47(10):762-765.

[6]急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)[J].中华心血管病杂志,2019,47(10):766-783.