糖尿病足介入综合诊治临床指南(第六版)

2020-10-14中国糖尿病足细胞与介入治疗技术联盟中国介入医师分会介入医学与生物工程技术委员会国家放射与治疗临床医学研究中心

中国糖尿病足细胞与介入治疗技术联盟,中国介入医师分会介入医学与生物工程技术委员会,国家放射与治疗临床医学研究中心

2016 年1 月,美国足部医学协会(APMA)联合血管外科学会(SVS)以及血管内科学会(SVM)共同在《血管外科杂志》发布了糖尿病足管理实践指南[1],以规范糖尿病足病的筛查、诊治和预防。 2019年SVS 再次在《血管外科杂志》更新下肢缺血临床工作指南[2],对于糖尿病足诊治和管理同样具有积极意义。 中国糖尿病足细胞与介入治疗技术联盟(以下简称“联盟”)根据国际相关最新进展,结合我国实际情况发布本指南,供广大学者参考。

1 糖尿病足病理学基础

1956 年,Oakley 等[3]首先提出糖尿病足。 1972年,Catterall 等[4]将其定义为因神经病变失去感觉和因缺血失去活力合并感染的足。 糖尿病足是多种因素引起的复杂病变。 组织缺血、周围神经病变和感染是导致糖尿病足的三大病理基础,三者通常合并存在。 周围神经病变和组织缺血作为发病的始动因素,感染常随之发生。

1.1 糖尿病足患者周围神经病变

糖尿病性周围神经病(diabetic peripheral neuropathy,DPN)临床常见,多与血管病变并存,涉及运动、感觉及自主神经。 首先,感觉神经病变可导致感觉迟钝,足部易受压力、机械及热损伤;此后,运动神经病变改变足部生物力学并导致解剖结构变异,引起足畸形、关节活动受限和足部负荷改变[5]。

这是因为这里地处辽东与奴儿干之间,是关内、辽东至奴儿干的交通枢纽,且有激流浩荡的松花江直达黑龙江等河流的水运便利,战略位置十分重要。

单纯糖尿病性周围神经病变不包含在本指南范畴内,本次对周围神经病变更多是在联合下肢血管病变基础上作进一步说明。 基于本指南的编写目标,下文所指的糖尿病足范畴,缩小为下肢血管病变引起组织缺血、伴或不伴下肢溃疡的糖尿病性足部病变。

1.2 糖尿病足患者缺血或神经缺血性病变

糖化血红蛋白(glycosylated hemoglobin,HbA1c)每升高1%,外周血管疾病(peripheral arterial disease,PAD)风险将增加25%~28%[6]。 根据欧洲一项大型队列研究结果, 糖尿病足约半数源于神经缺血性或缺血性病变[7]。 缺血是阻止病变愈合的最重要因素[7]。因而除非有确实证据,缺血是必须首先进行筛查的糖尿病足病因。

神经缺血性病变由DPN 和组织缺血协同效应所致,其减少了O2向代谢组织的输送[8]。 大血管病变和微血管功能障碍,则共同损害糖尿病足的血流灌注[9]。糖尿病大血管病变的一个重要特点是下肢动脉中层钙化引起血管弹性显著下降,导致踝-肱指数(ankle-brachial index,ABI)、 趾-肱指数(toebrachial index,TBI)出现假阴性结果。从临床角度出发,缺血和神经缺血性病变可合并为同一项致病因素处理,其可能均需给予血管再通治疗。

1.3 糖尿病足感染

糖尿病足神经缺血性溃疡极易受到感染,感染则很少直接引起溃疡。 但感染发生与截肢概率密切相关,尤其是对合并PAD 患者[8]。 深部感染表现为骨髓炎或沿肌腱播散的软组织感染,是关乎截肢与否及威胁患者生命的直接因素,患者转归与感染范围、合并症及是否伴有PAD 相关[7,10]。

小学语文教学中很大的的困境就是学生主动性差,一直是小学语文老师灌输性教学,学生被动接受,这样的学习可想而知是很低效的。这是因为教师是以升学率为教学目标,一般更注重的是小学生对语文知识的学习和掌握,而不是以培养学生语文素养为目的的教学,所以内容一般枯燥乏味,不能有效的提起学生学习语文的积极性和主动性。

2 糖尿病足诊断与评估

2.1 临床表现

2.1.1 间歇性跛行、静息痛 糖尿病患者间歇性跛行指其出现行走困难,在休息后可恢复,但再次行走或运动时又出现, 依据程度和行走距离分为轻、中、重度。 静息痛指患者在非运功状态下,出现下肢不同程度的疼痛。

五是缺乏对培训过程的有效评价。目前,对培训效果评价的基本形式是受训学员的无记名问卷调查,均是主观的终结性评价,以知识和能力掌握程度为主。培训没有有效的评价体系,实际也没有与绩效紧密相关的培训考核,不仅主体是局部的,缺乏真实性,而且过程是片面的,缺乏细节的,所以培训的实际评价和反馈是形同虚设的,更没有建立个体培训档案并进行深度分析和研究。在问卷调查中,79.9%的被试几乎没有培训反馈和评价。

缺血导致的间歇性跛行和静息痛症状,主要出现在足趾或跖骨头部位,也可出现在跖骨头至足近端部位。 抬高下肢时症状加重,反之则可在一定程度上缓解症状。

2.1.2 溃疡和坏疽 溃疡多发生在重度缺血情况下,最常见部位为足跟及第1、第5 跖骨。 典型溃疡外观可见无活性的边缘组织,苍白色坏死的基底部并可覆盖有纤维组织。 坏疽最早发生的部位为足趾,并可逐步向近端延伸,重症者甚至可累及踝关节以上水平。 坏疽是糖尿病足重度缺血和神经损伤的严重结果,在感染基础上发生,常危及患者生命并影响重要脏器功能。

90.2%的受访者认为党的人才政策和自身情况基本令人满意,但也有一些受访者认为仍需加大工作力度,尊重知识和尊重创造力不能仅仅局限于表面,特别在待遇上。大部分高层次人才(96.5%)对自身的认识较为清晰,他们认为,国家经过近四十年的高速发展,正在经历结构优化调整过程中的阵痛,当前国家正是需要他们,希望能够回国为国家多做贡献。但是,也有部分海外高层次人才因为长期在国外学习生活,对国内的各行各业快速发展取得的成果及新思想了解不够,在文化再适应方面出现了问题。

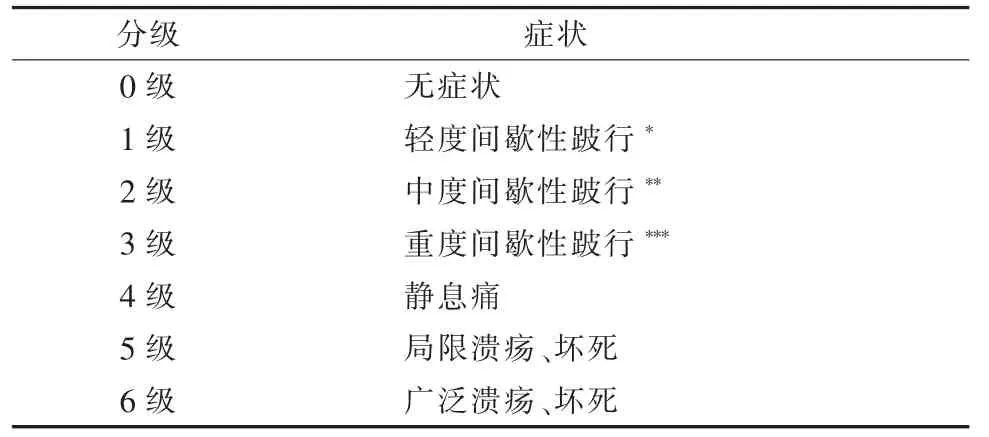

间歇性跛行、静息痛、溃疡及坏疽是评估糖尿病足组织缺血程度的依据。 分级标准可参考Rurtherford 分级(表1)。

表1 Rutherford 分级

2.1.3 下肢感觉异常 皮肤感觉异常是糖尿病足周围神经病变患者临床表现, 其中最常见症状为下肢麻木感和不规则刺痛感,夜间更为多见;同时可伴有下肢皮肤温觉、触觉、深部震动觉不同程度减退,上述感觉异常通过简单体格检查即可进行判断。

对浅表感染或干性坏疽,在暂无截肢或生命威胁情况下应先行血管再通,以保证后期清创中尽可能多地保留有存活潜力组织。

2.1.5 足部畸形 糖尿病足患者足部畸形主要表现为渐进性负重关节破坏性Charcot 关节病变,以及爪形趾、锤状趾。

2.2 病史

病史采集目的是评估患者预后的危险因素,为指导患者院外治疗收集必要的信息。 采集要点,必须包括但不限于以下内容:①伴发疾病及其药物治疗;②心血管病危险因素;③职业、爱好;④生活方式;⑤吸烟、饮酒、毒品与其他麻醉品使用情况;⑥糖尿病相关疾病,如糖尿病肾病、视网膜病及神经病变;⑦家族史或遗传史。

2.3 周围神经病变的检查

DPN 诊断分为4 层: 第1 层指有DPN 症状或体征(踝反射、压力觉、振动觉、针刺觉、温度觉任意1 项体征为阳性), 同时存在神经传导功能异常,可确诊; 第2 层指有DPN 症状及1 项体征为阳性,或无症状但有≥2 项体征为阳性,可临床诊断;第3 层指有DPN 症但无体征,或无症状但有1 项体征为阳性,为疑似诊断;第4 层指无症状和体征,仅存在神经传导功能异常,为亚临床诊断。

2.3.1 压力觉 采用10 g Semmes-Weinstein 单丝于第1 足趾底部和第1、5 跖骨头底部皮肤在2 s 内加压至单丝弯曲2 次,并进行1 次模拟测试,询问患者有无感觉。 如上述部位有溃疡、坏疽、茧或瘢痕,则在其周边皮肤进行测试。 答错2 次代表保护性皮肤感觉异常。

2.3.2 振动觉 采用128 Hz 音叉, 垂直接触第1趾远端趾骨背侧进行2 次测试和1 次模拟测试,询问患者有无感觉。 答错2 次代表振动觉异常。 如患者在第1 远端趾骨不能感觉到震动,应将测试位置向近端移动,如内外踝、胫骨结节。

2.3.3 触觉 采用医用棉在患者足背进行2 次测试和1 次模拟测试,询问患者有无感觉。 答错2 次代表触觉异常。

2.3.4 跟腱反射 正常反应为腓肠肌收缩,足向跖面屈曲。 如上述反应明显增强、减弱或消失,均为该反射异常。 糖尿病足患者在排除坐骨神经受损、腰椎间盘脱出、坐骨神经炎前提下,如跟腱反射减弱或消失,代表同侧胫神经麻痹。

2.3.5 肌电图 肌电图检测较临床体格检查更为客观,可以明确感觉和运动神经纤维传导是否异常。

2.4 血流动力学检查

网络休闲:是运用网络载体进行休闲娱乐的各种活动。比较常见的网络休闲方式有:网络阅读、网络游戏、网上聊天、网上体育、网上旅游、网络音乐、网上视频、网上购物等[2]。网络休闲丰富了传统休闲内容与形式,呈现出不同于传统休闲形式更多的新特征:

在孙岩国看来,大医二院的信息化建设“是有传统的”。“2007年,医院的信息化建设就荣膺全国20家医院数字化示范单位之一。”他解释,较之国内多数大型医院仍为数十甚至百余信息系统并行的状况,大医二院当年就实现了“一体化”,即HIS、LIS、PACS等被纳入同一系统,互联互通,更易实现。

2.4.1 ABI 正常ABI 范围为≥0.80,以≥0.4~0.79为轻中度缺血,≤0.39 为重度缺血。ABI≤0.40 患者出现静息痛与溃疡的风险明显升高。 但糖尿病足患者ABI 也可能在“正常”范围(临界值1.0~1.1)[11],因而需要更可靠的检测方法支持诊断。

测量SBP 可用于定位合并CLI 的糖尿病足患者动脉病变位置, 但其结论受严重动脉硬化等多种因素影响,因而不能单独作为定位动脉病变的依据。

2.4.3 指/趾氧饱和度指数(toe/finger oxygen saturation index, TFI) TFI 即同侧脚拇趾血氧饱和度与同侧手拇指血氧饱和度之比,如TFI<0.9 则表明拇趾存在一定程度的缺血,但TFI 受诸多因素影响,还有待进一步完善其他相关检查。

宴西园话音刚落,便指挥翼龙在空中跃升,袭扰飞鼠群。灰色翼龙趁机前去接上曼香罗,凌空飞去。蓝蓝、橙橙和紫丁儿忙着在地上制造声势。一时间,飞鼠群阵脚大乱,有的愤怒地向翼龙追去,有的则在灯市中穿梭,拼力追捕在地上乱窜的紫丁儿和蓝蓝。

2.4.4 节段性血压(segmental blood pressure, SBP)

2.4.2 TBI 一般认为TBI>0.7 为正常,TBI<0.25代表重度下肢肢体缺血(critical limb ischemia,CLI)。静息痛患者趾压<30 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)可诊断合并CLI,而有溃疡或坏疽患者趾压<50 mmHg,即可认为合并CLI。 TBI 同样存在类似ABI 的缺陷, 即其判断标准在糖尿病足患者中的可靠性较低。 参照泛大西洋学会联盟(TASC)Ⅱ型,可将糖尿病足患者趾压<50 mmHg 作为初步判断合并CLI的临界值[12]。

2.5 评价组织灌注情况

2.5.1 经皮氧分压(transcutaneous oxygen pressure,TcPO2)TcPO2可反映糖尿病足或CLI 患者下肢氧代谢状况,是目前最常用的检测组织血液灌注水平较为可靠的方法。 TcPO2可用于评估大血管病变和微血管灌注障碍严重程度,判断患者是否需要进行血管再通,并预测治疗效果和溃疡愈合概率。

TcPO2一般检测部位为足背、膝下及膝上10 cm处的腿前外侧, 正常值≥60 mmHg。 参照TASC Ⅱ型,TcPO2<30 mmHg 可作为诊断糖尿病足伴有CLI及预测溃疡不愈的临界值。

2.5.2 皮肤灌注压(skin perfusion pressure,SPP)和高光谱组织氧合检测 SPP 也是一种评估微循环的检查方法,可用于预测溃疡预后。 SPP 检测时需要应用激光多普勒技术, 其检测值代表恢复微循环和毛细血管血流需要达到的血压,其临界值为30 mmHg,但预测溃疡愈合的准确性低于TcPO2。 高光谱组织氧合检测也为预测溃疡愈合的方法,可判断糖尿病足微循环异常,但目前主要作为研究工具应用。

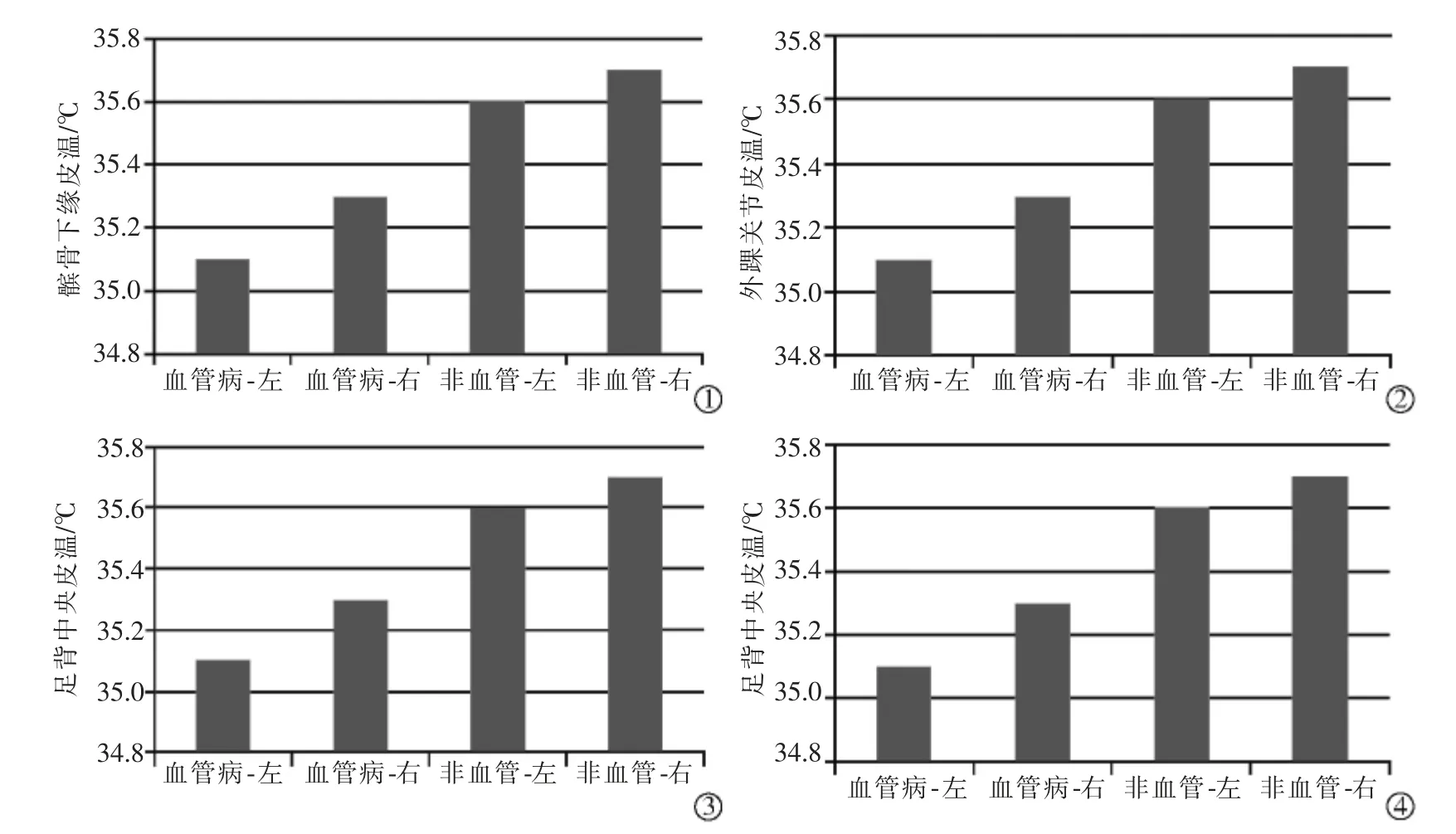

2.5.3 同济大学5 点法皮温 是指在患者静卧5 min,室温21℃,检测点裸露30 s 情况下,红外体温计检测双侧髌骨下缘、内踝、外踝、足背及足底5 个点的皮温,额温作为参照皮温。 依据治疗前所测得皮温改变,并与相对恒定的额温作为对照,来判断治疗后的疗效改变。 该方法简单易行,容易推广执行。

2.6 影像学检查

评估血管病变的解剖位置、形态及范围,进而可对血管病变治疗方案进行决策。 目前常用的影像学检查方法包括彩色多普勒超声(color Doppler ultrasound, CDUS)、MRA、CTA 和DSA,不同检查技术有各自优缺点,应根据患者实际情况和治疗需要进行选择。

2.6.1 血管超声(vascular ultrasound,VUS) VUS具有无创、经济、便捷等诸多优势,但其结果的准确性更多取决于操作者经验,且对髂动脉、远端小动脉和侧支显像不佳,对严重血管钙化和多节段PAD灵敏度较低。

2.6.2 MRA 与CDUS 和CTA 相比,MRA 不受血管钙化影响, 但由于血液在管腔狭窄部位存在湍流,MRA 对狭窄程度存在高估倾向。此外,膝下血管成像易受静脉影像干扰,体内金属植入物可能产生血管阻塞伪影,对有金属植入物、植入性电子设备及幽闭恐惧症等禁忌证者不能进行检查。

2.6.3 CTA CTA 可评估已植入支架的血管, 且成像快速、空间分辨率高。 相对于MRA,患者对CTA接受度更高,但严重血管壁钙化可干扰显像质量。2.6.4 DSA 目前CTA 仍是血管成像 “金标准”。DSA 主要缺陷在于属有创检查,并可能引起靶血管及穿刺部位导管相关并发症。 通常情况下, 除非VUS、CTA、MRA 等影像学检查均不能提供充分的血管病变解剖位置、 形态等信息,DSA 仅用于腔内治疗前最后确认病变情况并引导腔内治疗。

2.7 溃疡和感染评估与分级

糖尿病足溃疡评估尚无统一标准,一般需考虑溃疡面积、累及组织深度、合并感染及组织坏死情况,目前常用Wagner 分级(表2)。

表2 糖尿病足溃疡Wagner 分级

糖尿病足感染依据局部炎症症状、 体征基础,如出现脓性渗出物或局部红肿热痛等典型表现及发热、白细胞升高、红细胞沉降率(ESR)提高、C 反应蛋白(CRP)升高的系统症状等,即可作出诊断。感染多在溃疡基础上发生,也可不伴有溃疡。 糖尿病足感染范围和程度是影响预后的重要因素,大范围感染和明显的全身炎性反应往往预示极高的截肢风险与死亡率。

2.8 糖尿病血管病新分级标准

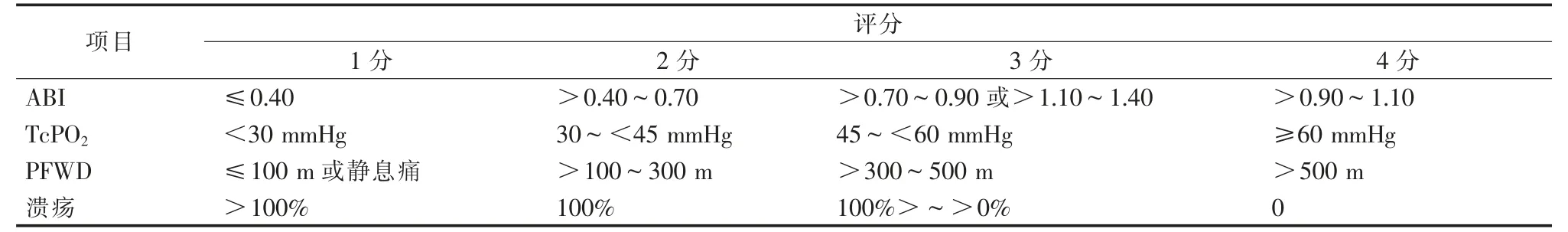

同济大学附属第十人民医院李茂全团队根据患者血管解剖、功能检测及有效微循环,建立全新分级标准,将糖尿病血管病为3 期6 级:0 期(正常);Ⅰ期<4 分(轻度);Ⅱa 期4~6 分;Ⅱb 期7~9 分;Ⅱc 期10~12 分;Ⅲ期>12 分,见表3。根据此评价体系,对481 例糖尿病周围血管病患者治疗前后进行比较, 结果显示治疗后评分较治疗前明显下降,差异有统计学意义。

表3 血管解剖+功能检测+有效微循环分级

3 糖尿病足治疗

糖尿病足发生、发展的病理基础复杂,其治疗建立在多种方法综合治疗与多学科合作基础上,其中对下肢缺血及感染的治疗至关重要。

3.1 PAD 危险因素干预

3.1.1 吸烟 吸烟是PAD 最主要的危险因素,对糖尿病患者PAD 发生同样重要。 对所有糖尿病足患者,均建议戒烟。 可通过辅助手段,如尼古丁替代治疗、尼古丁受体拮抗剂伐尼克兰(varenicline)、抗抑郁药安非他酮(bupropion)等提高戒烟成功率。

3.1.2 高血压 高血压也是PAD 独立危险因素之一。 本指南推荐糖尿病患者降压治疗目标为<130 mmHg/80 mmHg[13]。 可能需要联合应用多种降压药才能有效降低血压,降压方法个体化应由专科医师负责。

控制血压可降低PAD 患病风险,但降压能否延缓PAD 进展尚不清楚。 一般认为PAD 合并高血压患者应接受抗高血压治疗,以降低心脑血管事件风险。 在降压过程中患肢血流可能有所下降,多数患者均可耐受,但少数严重缺血患者会出现血流进一步下降,导致症状加重。

3.1.3 高血脂 胆固醇、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)、 三酰甘油和脂蛋白a 升高均为PAD 独立危险因素。 降血脂的理想目标为LDL<1.8 mmol/L。 服用他汀类药物是当代治疗高血脂的一线方案,同时兼具稳定血管斑块、降低血管栓塞发生率的效果。每天服用阿托伐他汀40 mg,可使心血管疾病病死率下降约17%,非冠状动脉血运重建需求减少约16%。 本指南推荐标准为PAD 患者低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≤2.6 mmol/L(100 mg/dL),如饮食、运动干预不能使血脂达标,则需接受他汀类药物治疗。

3.2 血糖控制

血糖控制是糖尿病足基础治疗,高血糖本身与PAD 发生并进展为CLI 相关。 糖尿病伴CLI 患者保肢率低于同等血管病变程度的非糖尿病患者。 控制血糖水平,也是糖尿病足溃疡感染的重要预后因素。

2.2.3 参数设置。参数设置的画面分为左右两个部分,左边是当前使用的工艺组的选择,右边是对应工艺组的每个工艺参数设置。

理想的血糖控制水平为HbA1c<7.0%,餐后2 h血糖<11.1 mmol/L。 但若患者出现低血压反应或是老年患者,可放宽标准[14]。

2013年,广东全省各地水政执法人员开展河道巡查2329次,联合执法169次,出动执法人员34877人次,出动车辆5555辆次,出动船只1122艘次,查处非法堆砂场110处,河道清障170处,查获非法采(运)砂船(设备)230艘(辆、台)次,查处水事违法行为2218宗,有效地遏制了河道水事违法行为蔓延的势头。

在得到所有卫星的测距偏差曲线后,取其均值可得到卫星导航系统的测距公共误差,此误差在定位解算方程式中被消除,不会造成用户定位产生偏差,只会影响用户授时精度,将各卫星测距偏差减去公共偏差后得到的偏差曲线定义为测距自然偏差,该偏差能够真实反应B1I信号之间的测距差异,是衡量测距性能的重要标准[7].

降糖治疗方案制定应由内分泌专科医师负责。若患者出现溃疡迁延不愈或感染, 及在患者进行PAD 腔内或开放手术期间,应以胰岛素注射控制血糖为主,口服降糖药作为辅助。

3.3 周围神经病变药物治疗

目前对于DPN 尚缺乏有效的治疗手段,现有方法主要是应用神经营养药物和代谢治疗, 可延缓周围神经病变进展。 此外,针对神经病变引起的足部畸形,减少活动及通过支具保护均为有效控制症状的方法,对年轻患者Charcot 关节病可考虑行关节融合术。

3.4 血管病变治疗

3.4.1 抗血小板治疗 糖尿病足患者需长期接受抗血小板治疗。推荐阿司匹林剂量为每日75~325 mg,氯吡格雷剂量为每日75 mg。 一般采用单药抗血小板药物,但对接受股腘动脉、膝下动脉腔内治疗患者及膝下血管旁路手术患者,可考虑阿司匹林和氯吡格雷联合应用[15]。

虽然阿司匹林和氯吡格雷均可减低PAD 患者心脑血管事件风险,但两者联合应用可能增加出血风险,不推荐长期应用。 贝前列素钠不良反应较小,与阿司匹林联用可增强抗血小板集聚作用而不增加出血风险,建议联合应用。

动脉表浅搏动部位触诊是所有血管检查的基础,明显的PAD 常可通过动脉触诊判断血流动脉状况方法进行初步诊断。 在此基础上,需通过以下指标进行进一步确诊。

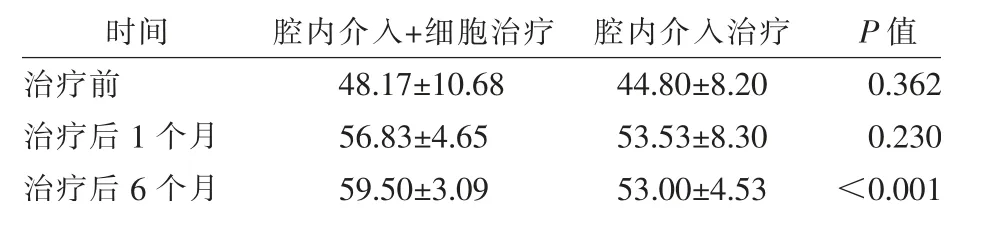

目前联盟课题组已对2013 年9 月前完成的12 例腔内介入+细胞治疗(治疗组)和15 例仅腔内介入治疗(对照组)患者,进行6 个月随访资料汇总分析[27]:①自体CD133+细胞治疗12 例患者,100 mL动脉血液中分选得到的细胞量为(10.44±3.78)×107个(5.20×107~15.20×107个),细胞活性为(96.98±1.16)%(95.00%~98.70%),细胞回输过程中未出现不良反应(皮肤瘙痒、心悸、喘息、血压下降等);②治疗组与对照组相比,治疗后1 个月随访期Rutherford分级、ABI、TcPO2差异均无统计学意义(P>0.05),但6 个月随访期均优于对照组(P<0.05)(表4~6), 细胞治疗在远期疗效上具有明显优势, 表明在细胞及其分泌的细胞因子作用下, 可在末梢持续诱导血管新生并改善微循环;③治疗组、对照组溃疡缓解率分别为2/2、2/5,截肢率分别为0、20%(3/15)。

甲亢是指血液循环中甲状腺激素过多,引起以神经、循环、消化等系统兴奋性增高和代谢亢进,临床上以Grave’s甲亢多见,约占所有甲亢的80%~85%。Grave’s甲亢治疗主要有抗甲状腺药物治疗、131I治疗和手术治疗。131-I治疗Grave’s甲亢是核医学的传统优势项目之一,已有70余年历史,是目前成人Grave’s甲亢的首选治疗方法。本文旨在研究131I治疗Grave’s甲亢伴颈部血管杂音的剂量分析。

3.4.3 CLI 治疗 CLI 血管病变以多发性、 多节段为特点,且常累及膝下胫腓动脉。 患者症状与体征是决定是否需要血管再通治疗的关键。 在综合考虑Rurtherford 分级、溃疡Wagner 分级、下肢感染、血流动力学及组织灌注情况下,影像检查可作为决策和选择再通治疗方案的依据。

一旦进行血管再通治疗,对主髂动脉、股腘动脉病变治疗方案的选择,可根据影像学检查结果参考TASC Ⅱ指南。 由于糖尿病足患者多为高龄且常合并颈动脉、冠状动脉等多发血管病变,即使长段下肢动脉闭塞也可考虑尝试腔内治疗,尽量避免全身麻醉和开放性手术风险,颈动脉和肾动脉评价是治疗的基础和关键。

经皮腔内血管成形术(PTA)和支架植入术虽已广泛应用于下肢动脉硬化闭塞症,但存在通畅率不佳、支架内再狭窄、支架断裂等问题。 随着血管腔内技术发展,血管减容术通过减少管腔负荷、扩大管腔容量可很好地改善相应问题,成为目前临床应用热点。准分子激光消蚀术(excimer laser atherectomy,ELA)和斑块旋切是目前应用较为广泛的血管减容术。 目前对外周血管,尤其在下肢血管提倡补救性支架植入, 即在球囊扩张后残余狭窄>30%或出现限流性夹层时才建议植入支架,尽量避免在跨关节和重要分支血管处植入支架,尽量避免长段支架植入,点状支架似乎有较好的中远期通畅率;在原支架闭塞或狭窄再次开通后,或存在血栓需植入支架时,建议应用覆膜支架,有较好的通畅率;相对而言,髂动脉支架有较好的通畅率,可放宽植入指证,覆膜支架更适合于髂动脉段;另外,可降解支架和药物洗脱支架尚处实验阶段,可能有较好的应用前景。理论上,药物涂层球囊(drug-coated balloon,DCB)既可提高靶病变近远期通畅率,也能规避支架植入的潜在风险。 近年来,DCB 治疗股腘动脉病变的效果,已获得越来越多临床试验研究佐证。 对于TASCⅡ-A/B 级病变,DCB 在减少术后6 个月甚至1 年内晚期管腔缺失(late lumen loss,LLL)、再狭窄率及二次干预率方面优于普通球囊, 但其中远期结果及对TASCⅡ-C/D 病变的潜力尚需进一步随访和临床试验。 对于膝下动脉病变,目前尚缺乏高级别证据的临床随机对照试验研究验证的DCB 效果。 即便如此,现有临床研究显示的DCB 潜在优势,也让人们有足够信心去探索其在PAD 中更广泛的应用。

膝下动脉病变一线方案是腔内治疗。 基本目标是恢复至少一条向足部的通畅供血动脉。 根据缺血性疼痛、 溃疡坏死病灶所在区域选择目标血管并恢复直接供血的疗效,显著高于间接供血。若直接恢复血供失败,可尝试足底动脉环路(pedal-plantar loop,PPL)技术建立环路间接血供。

膝下动脉病变和CLI 治疗前,应先造影评价双侧肾动脉及其功能并进行治疗,尤其是对肾脏功能检测异常者。

3.5 溃疡与感染治疗

3.5.1 抗感染药物治疗 抗菌药物治疗对Wagner 1 级患者并非必须。 抗菌药物效果与血管再通治疗成功与否有关。 紧急情况下,对严重深部感染,应在感染灶充分地减压引流基础上应用广谱抗菌药物,并在获得感染灶分泌物培养结果后及时调整。

3.5.2 清创 原则上,清除溃疡深部和近端所有肉眼可见的感染坏死组织和无活力组织,直至暴露健康、渗血的软组织或骨组织。 溃疡周围表皮角质增生也必须清除。 如合并骨髓炎、关节感染和坏疽,还应考虑截肢和截趾。 随着坏死范围变化,可能需要反复多次进行清创。

2016年12月,交通运输部印发“关于打造公路水运品质工程的指导意见”,全国掀起创建“品质工程”热潮,江苏省交通运输厅于2017年6月印发《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》,明确了打造优质耐久、安全舒适、经济环保、社会满意、自然和谐的“品质工程”的建设目标。本人从内河航道整治工程施工企业的视角,结合当前的施工水平及项目特点,就如何提升内河航道整治工程施工品质,提出一些建议,供大家参考。

3.5.3 治疗感染、清创与血管再通治疗时机选择对深部感染,最重要的是紧急切开引流脓肿,并彻底清创。应先行清创,再行血管再通治疗。在无脓毒血症情况下,可同步清创和腔内血管再通治疗。 远端旁路血管移植手术,应在清创并控制全身脓毒血症后2~5 d 进行。

2.1.4 皮肤营养性改变 皮肤营养性改变是周围神经病变和缺血共同作用的结果,主要表现为下肢皮肤干燥、脱屑,皮肤弹性减退,皮下脂肪层减少,皮肤色素沉积。

3.5.4 促进开放创面愈合的辅助治疗 感染坏死组织清创后,因皮肤缺损过大,留下开放性创面。 由于周围自主神经病变和微循环障碍,创面肉芽组织生长缓慢并有二次感染风险,需辅助治疗促进肉芽生长和血供,为创面二期愈合或二期植皮创造条件。

高压氧治疗和创面连续负压引流均为有效的辅助疗法。 高压氧治疗对中度缺血溃疡创面的愈合效果较好[16]。 创面连续负压引流效果优于高压氧治疗,但必须是在重建充足的血运且不残留明显感染和坏疽的基础上[17]。

3.6 截肢

当患者足部出现严重感染,为防感染扩散危及生命,截肢是唯一选择。 截肢是致残性手术,因此必须严格掌握适应证,同时与患者和家属充分沟通并征得家属和本人同意。 其适应证如下: ①Wanger 4级及以上坏疽;②Wanger 3 级,严重感染伴全身症状危及生命; ③CLI 经积极内科保守治疗后仍出现不能耐受的疼痛,肢体坏死或感染播散;④糖尿病Charcot 神经骨关节病合并感染经综合治疗无效,严重影响功能。 截肢后安装义肢可改善功能,提高生活质量,为相对适应证。

正确的截肢平面既保证创面一期愈合,又降低残疾等级[18],理想的截肢平面是在保证创面完全愈合的最远端。 以下几种检查方法常作为截肢平面选择的评估标准[19-22]:①临床体征——根据肢体颜色、皮肤温度、外周动脉搏动情况、动脉造影结果和术中皮肤边缘出血情况进行判断, 当临床结果可疑时,对年轻患者可选择较低的平面截肢, 而年老患者截肢平面相对较高。 ②血流多普勒动脉节段性测压——判断膝上和膝下截肢较准确, 是评估肢体血供和截肢平面的基础筛查。③TcPO2测定——对截肢平面愈合有较好的预测效果。 TcPO2<2.67 kPa(20 mmHg)时提示截肢平面愈合能力欠佳,>5.33 kPa(40 mmHg)时提示截肢平面预后良好。 ④动脉造影——包括CTA、MRA、DSA,是预测下肢缺血预后最直观方法,其中DSA 最准确。 ⑤其他影像学检查——首选X 线检查,X 线表现在骨髓炎前14 d 可能正常,因此在怀疑骨髓炎而初次X 线检查结果为阴性时, 应进行多次检查。CT 可显示骨骼受累情况,MRI 有助于早期发现骨髓炎,鉴别骨髓炎和Charcot 神经骨关节病。 核素扫描可鉴别软组织炎症性质是感染还是非感染。

4 前沿诊断和治疗技术

4.1 糖尿病足介入治疗中DSA 高级软件应用

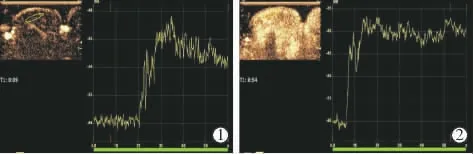

除了DSA 基础应用外, 工作站高级应用处理也是技师职能的一部分。糖尿病足下肢动脉病变治疗过程中, 可采用Syngo iFlow 血流分析软件进行数据收集整理。 针对术前、术后下肢血流与灌注量改变进行比较分析,评价治疗后肢端血流动力学改善情况。将治疗前后影像从定性转化为定量分析, 通过彩色编码血管影像和达峰时间(TTP)帮助医师全面、客观、标准化地评判治疗效果,见图1。

图1 Syngo iFlow 检测数据分析

血管造影采集标准:①造影管头端位置位于股总动脉分叉水平,手术前后保持一致。 ②相同的靶片距离分4 段行造影,前3 段步进,第4 段以足趾作为造影视野的下界,对比剂流率4~5 mL/s、流量24~30 mL、压力300~450 psi,治疗前后数据务必保持一致。 保证造影质量情况下,曝光延迟由步进数据进行估算,减少患者照射剂量。 ③影像采集参数为3 帧/s, 至静脉期前见第1 帧静脉显影立即停止采集。 ④造影采集时采用特制肢具固定肢体,减少运动伪影。

Syngo iFlow 检测和分析:选择相对固定部位进行检测,分别获取作为测量感兴趣区(ROI)的髌骨下缘、 踝关节、 足背水平的对比剂时间-密度曲线TTP 值。 采用iFlow 复制功能,保证手术前后所选定ROI 位置和大小一致。

4.2 VUS 微循环检测

VUS 是一项新型无创影像学检查技术,被誉为超声微循环血管造影。 其在常规超声检查基础上,通过静脉注射超声对比剂,使组织回声与周围回声差异增大,再利用不同组织间灌注时间差别,提高成像分辨率、灵敏度和特异度,可实时动态观察器官或组织由灌注至退出的整个过程,并根据不同病变灌注特征,可为鉴别诊断提供依据。 该技术可用于定量分析微循环灌注,干扰因素少、可靠性高,对糖尿病足微循环灌注检测具有巨大潜在价值;可明确TTP 和曲线下面积变化,从而得到更准确的微循环灌注信息。

VUS 检查具体步骤:①常规室温下,患者脚趾保暖,平卧休息30 min;②静脉推注SonVue 等微气泡对比剂4.8 mL,观察患者拇趾各切面微循环灌注情况。 应在术前,术后1 d、1 周、1 个月、3 个月进行VUS 检查,动态观察患者拇趾微循环变化。1 例典型病例,男,76 岁,糖尿病足,VUS 微循环检测第1 趾掌侧末梢微循环显示声学曲线结果见图2。

图2 典型病例VUS 微循环检测

4.3 激光多普勒成像技术

本联盟课题组于2012 年12 月进行首例自体CD133+内皮前体细胞治疗糖尿病足的临床试验研究, 至2014 年4 月已累计完成30 例患者自体CD133+内皮前体细胞回输治疗,达到了Ⅱ期临床研究病例数要求。

图3 典型病例激光多普勒成像分析

4.4 细胞治疗

再生医学可能成为未来治疗糖尿病足,尤其是合并CLI 患者的一项重要技术。 动物实验已得到阳性结果, 国际上已有一些细胞治疗的临床试验研究。 从结果看,这些研究几乎均表明细胞治疗在客观与主观观察指标上效果显著。 理论上,细胞移植不仅可实现在无法重建血运的部位形成新的血管循环网络, 还可在迁延不愈的溃疡部位促进皮下、皮肤组织修复。

细胞治疗目前尚处于研究阶段, 在临床广泛应用前还需要进行严谨的大样本临床对照研究。目前研究大多采用自体细胞, 但由于自体细胞功能存在障碍,在解决安全性和伦理问题后,异体细胞治疗和体外细胞扩增技术将具有更为实用的临床 价 值[23-36]。

激光多普勒成像采用低能激光束对皮肤或其他组织表面进行扫描,微血管中流动的血液可造成散射激光的多普勒频移,这个频移被光电检测后经处理绘制成彩色编码血流图。 1 例典型病例,男,68岁,糖尿病足,入院时右下肢间歇跛行2 年余,右足第5 趾破溃1 个月余,激光多普勒成像分析见图3。激光多普勒成像为非接触式检测,可定量分析某组织区域血流差异,或采用重复扫描模式连续分析血流随时间的进行性变化,进而评价糖尿病足微循环改变,并可进行量化数据分析。

3.4.2 血管活性药物治疗 前列腺素类药物是有效的血管活性药物,其机制是扩张微血管,抑制血小板聚集,增加组织灌注。 糖尿病足血管病也包括大血管硬化闭塞和微血管功能障碍,成功动脉再通者也受益于前列腺素类药物(如贝前列素钠)治疗。其他药物包括西洛他唑和银杏类中药等。

表4 治疗前后Rutherford 分级 n

表5 治疗前后ABI 测定

表6 治疗前后TcPO2 测定

目前国际上开展的糖尿病足细胞治疗研究还有内皮祖细胞(endothelial progenitor cell,EPC)和间充质干细胞(mesenchymal stem cell,MSC)治疗研究[28-29]。EPC 是血管内皮细胞前体细胞,通过动员分离外周血中EPC 对溃疡局部进行治疗。 目前认为EPC 通过促进血管新生和血管损伤修复, 增加血液灌注,达到治疗糖尿病足目的。由于EPC 需要自身动员与采集, 同时患者自身干细胞增殖分化能力等因素,均影响EPC 细胞治疗效果。MSC 可分化成各中胚层组织,较EPC 容易获得。 目前认为MSC 细胞治疗与其定向分化成内皮细胞、 分泌多种血管生长因子、调节免疫反应等有关。

《世界水资源开发报告》(2004年3月16日“第三届水资源论坛大会”召开前发表的报告)对180个国家和地区的水资源丰富状况做出排名,中国水资源总量占世界水资源总量的7%,居第6位,约为世界平均值的1/3。人均水资源量2 220m3排在第128位,是美国的1/4、日本的1/2,在亚洲排位靠后,被列为世界13个贫水国家之一,我国全国用水指标见表1。

5 患者管理与随访

5.1 患者教育与药物治疗

糖尿病足一旦发生, 表明其神经病变与血管病变已达临界点。 虽然经过积极治疗可能暂时控制病情或达到“治愈”效果,但其病理基础仍持续存在。患者生活方式、足部护理水平是影响长期疗效的重要因素。 对患者进行持续的相关知识普及教育是预防糖尿病足症状复发的重要环节。此外,应定期检测患者血糖、 血压、 血脂水平是否达标(详见3.1、3.2),并由相应专科医师负责及时调整药物治疗方案。

5.2 定期检查

定期检查的目的在于及时发现高危的疾病复发体征,尽早处理。 检查内容包括周围神经病变、血流动力学与组织灌注水平评价(详见2.3),同时观察有无新发溃疡。 根据体检与检查结果,判断患者病情是否进展,是否需要再次血管再通治疗。

5.3 随访计划与预后评估

制定全面详细的随访计划,一方面可密切监测患者血糖和血管病变等改变,另一方面有助于患者全面恢复[30]。 患者随访计划、随访评分见表7、8。

表7 患者随访计划

6 糖尿病足护理

6.1 术前护理

6.1.1 心理护理 主要包括:①与患者沟通,了解糖尿病病程、血糖控制情况等,做好解释工作;②向患者简单介绍手术方式、原理,取得理解与信任;③安慰患者,消除术前紧张情绪,提供舒缓音乐、适宜的休息环境,必要时可遵医嘱应用药物。

6.1.2 术前评估 询问患者糖尿病和糖尿病足病程、血糖控制情况及有无其他疾病或烟、酒等不良嗜好等。 询问患者是否有下肢疼痛、麻木、感觉迟钝或丧失以及间歇跛行、下蹲起立困难等。

足部溃疡评估:参照Wagner 分级(表2)。

肢体疼痛评分:0 级,无疼痛;1 级,偶有疼痛;2级,疼痛经常出现但能耐受,不需或偶用一般止痛剂可缓解;3 级,经常用一般止痛剂止痛;4 级,因疼痛影响睡眠,一般止痛剂难以缓解[31]。

外周压板试验(微循环试验):足底用压板压迫30~60 s 后,观测受压部位局部皮肤恢复于周围组织相同色彩的时间, 判定局部组织微循环灌注状况。 由于缺血和微循环损伤,糖尿病足患者均会出现不同程度异常[32]。

6.1.3 肢体护理 主要包括:①监测并记录肢体皮肤温度、颜色及足背动脉搏动情况;②对缺血肢体进行防寒、保暖、保洁,选择合适的鞋袜,避免挤压。

6.1.4 溃疡护理 0.5%甲硝唑100 mL+庆大霉素16 U+胰岛素4 U/胰岛素1 U+山莨菪碱+贝复剂液湿敷,每日2 次,连续7 d;对干性坏疽者,每日采用0.5%聚维酮碘湿敷。 清创与溃疡愈合关系密切,清创次数与溃疡愈合率呈正相关。负压治疗有利于创面愈合。长期反复受压使溃疡发生,减压有利于溃疡愈合。

6.1.5 血糖与皮温监测 每日3 次,于餐前30 min检查空腹血糖。 治疗前、术中及术后随访时,采用同济5 点法进行皮温监测。 同济5 点法检测额头、髌骨下缘(膝关节网动脉)、外踝关节(腓动脉)、足背中央(足背动脉)、足底中央(胫后动脉)各点皮温,以额温作为基线,对照括号内其他4 点,即与血管灌注区段(angiosome)相对应的下肢动脉所测皮温,评价治疗前后临床疗效(图4)。 该法通过比较双下肢皮温方便迅速地初步了解患者下肢血供情况,相对于angiosome 更为直接简单,可操作性更强。

6.1.6 神经感觉护理 鼓励患者真实表达麻木疼痛感,给予其良好环境,提供音乐疗法、分散注意力等减轻其对疼痛不适的主观感受。 必要时遵医嘱应用止痛药物。 及时观察并记录患者疼痛改善情况,加强观察有无药物不良反应出现。

6.1.7 促进溃疡愈合新方法——局部电刺激 可促进创面愈合、减轻痛性神经病、改善足的压力平衡和血液灌注。 电刺激类型包括透皮电刺激、高脉冲电刺激、脉冲型电磁波。 电刺激促进溃疡愈合已有较为丰富的证据, 但均为小样本量和近期观察,仍需要更多长期治疗和刺激剂量的研究。

表8 患者随访评分表

6.2 术中护理

严格执行查对制度,核对患者姓名、住院号、手术名称、手术部位、手术所需用物是否齐全、适用。协助患者采取平卧位,术侧下肢外展,以利于股动脉穿刺。 维持患者舒适体位,妥善安置,暴露手术部位,注意保暖,保护患者隐私。 开放静脉通路,遵医嘱及时应用药物。 严密心电监护,观察患者意识、生命体征等病情变化,及时报告医师并记录。 注意血压和心率控制。 手术室备三硝酸丙三酯、注射用盐酸地尔硫卓,一旦术中患者出现异常高血压,遵医嘱及时应用降压药物。 溶栓药物准备:尿激酶50 万U、阿替普酶(alteplase) 50 U。配合医师在造影结束、治疗正式开始时进行肝素化。 严格按照医嘱计量,并准确记录肝素化用量、时间。 术中医护人员严格执行无菌操作规程。 术后立即观察皮肤颜色并记录,测量双侧下肢表皮体温(与“同济5 点法”测定位置一致)。

图4 同济5 点法监测糖尿病足皮温改变

6.2.1 麻醉护理 配合麻醉师或医师予患者取合适体位,备齐麻醉用物。 严密监测患者生命体征,一旦发现异常,及时告知医师,积极配合处理或抢救。

6.2.2 麻醉后护理 协助全身麻醉未清醒患者取去枕平卧位,头偏向一侧,避免吸入性肺炎或窒息;蛛网膜下腔麻醉和脊椎麻醉患者去枕平卧6~8 h,以防头痛;硬膜外麻醉患者平卧4~6 h,可不去枕。麻醉苏醒过程中如患者出现躁动,必要时予以适当约束,床栏保护,防止坠床或受伤。

6.3 术后护理

6.3.1 穿刺点护理 经股动脉穿刺介入术后无出血风险患者卧床制动3~4 h,6 h 后可下床活动[33]。随后再次评估Wagner 分级、冷感、麻木感、肢体疼痛、PFWD、ABI、外周压板试验(微循环试验),并与术前比较。

6.3.2 饮食护理、创面护理和皮肤颜色记录 饮食护理以鼓励进食高蛋白、高维生素的糖尿病饮食为主,并定时监测血糖。 创面护理主要是及时换药和清创。 此外,需观察皮肤颜色并记录,测量双侧下肢表皮体温(与同济5 点法测定位置一致)。

6.3.3 鼓励下肢功能锻炼 建议患者适度运动,以改善肢体血液循环。 运动量应由小至大,以运动后不出现无法忍受的疼痛为宜, 每日坚持运动3~4次,每次间歇30 min 以上。 此外,患者可做伯格-艾伦运动体操:平躺,抬高双脚45°~60°,动作持续1~3 min;足背背屈和跖屈并左右摆动,脚向上翘伸开再收拢,直至脚部皮肤变为粉红色,动作持续2~3 min;平躺、保暖,休息5 min;再次抬高双脚重复运动10 次。

6.4 健康教育和远程监控

6.4.1 饮食指导 告知患者糖尿病饮食应定时、定量,控制每日总热量,主食不宜过量,饮食应清淡、低脂、少盐、少糖、少量多餐,均衡营养。

6.4.2 用药指导 告知患者定期监测血糖,严格尊医嘱服药,不可自行加量或减量,服用抗凝抗血小板药物时应注意观察皮肤黏膜有无出血点,一旦发现牙龈出血、血尿等须及时就医。

6.4.3 心理指导 劝解患者避免焦虑、紧张、恐惧等不良情绪,以免引起血糖波动,并建议适当参加活动(如散步、太极拳),多与朋友、家人沟通,以减轻心理压力。

6.4.4 生活指导 建议患者注意个人卫生,勤换内衣、内裤,规律生活,戒烟酒。

6.4.5 足部护理 建议患者每日以温水洗脚,穿棉质袜、舒适鞋,平剪指甲。 根据血糖适量运动,运动时不可空腹,运动时常备糖果、点心。

6.4.6 康复指导 告诫患者定期监测血糖,遵医嘱正确用药;规律运动,循序渐进,长期坚持。 足部溃疡者应定期换药,观察足部皮肤颜色、皮温,如发现异常须及时就诊。 嘱患者进行步行训练,即每次行走30 min,每日2 次,不能耐受者以每次行走至疼痛不能忍受为止。

6.4.7 减压鞋垫和鞋具 足溃疡复发是糖尿病足治疗中的一个重要问题。 强调预防,使已愈合足溃疡尽最大可能不再复发。 通过特制鞋具和鞋垫减低足底剪切力,从而预防足溃疡复发。 降低足压和坚持穿着减压鞋具是关键。 糖尿病足鞋具特点:覆盖到足趾尖;足跟至足尖是平底的,但中间部位突起;中间有类似跑鞋的缓冲性质; 足尖额外加宽、5 mm厚鞋底(较深的鞋);材料可舒展、可通气;穿着是系鞋带、尼龙搭扣,方便穿脱和穿后跟脚。

6.4.8 远程家庭自我监测 监测足活动,纠正压力异常,是预防神经性足溃疡的有效措施。 压力高的部分容易发生炎症,皮肤温度会增高。 双足皮温不一样,相差2.2℃以上意味着需要制动与减压。远程监测或家庭自我监测皮温,可有效降低足溃疡发生[34]。

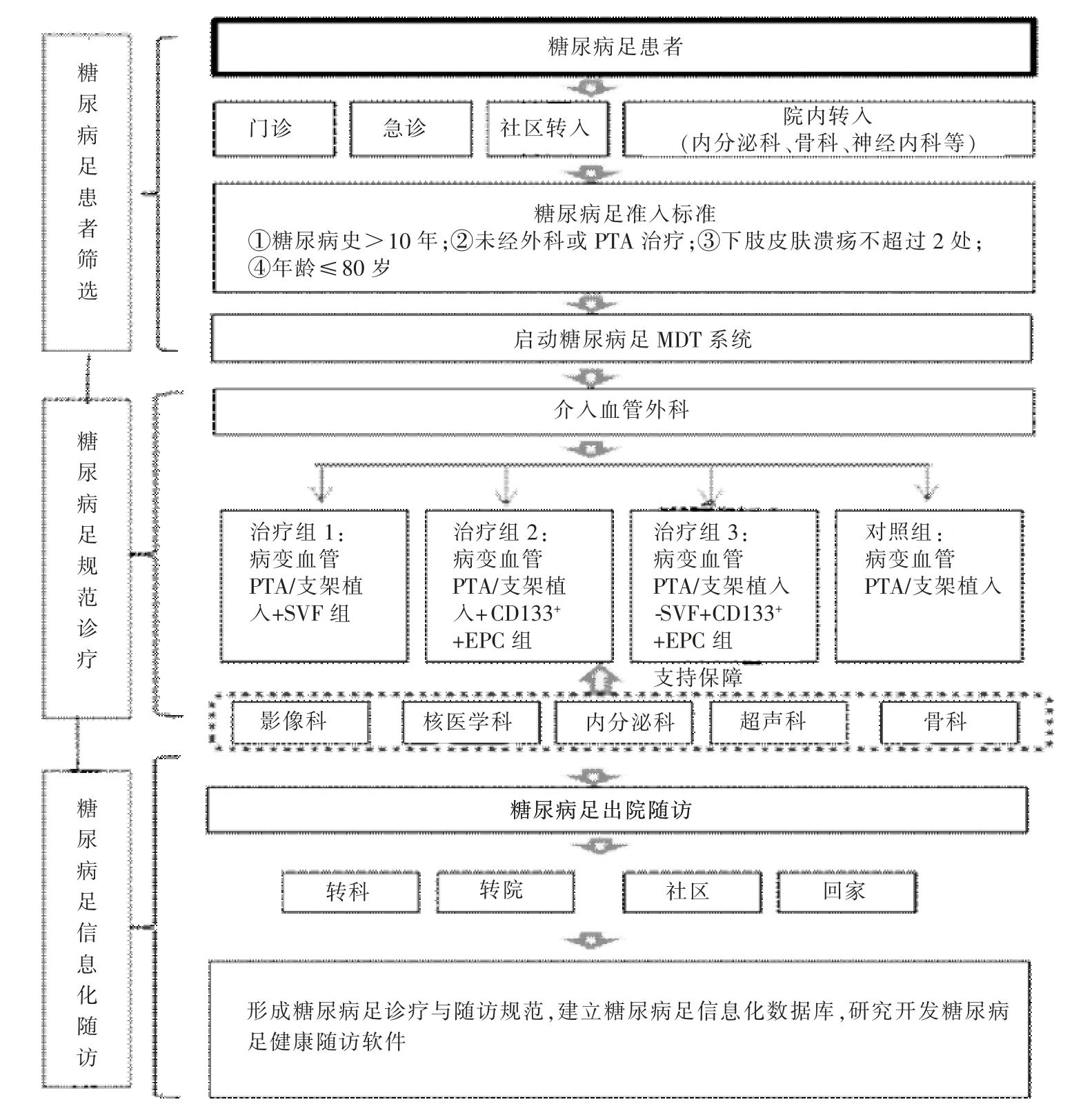

7 糖尿病足多学科联合团队诊疗与管理

目前糖尿病足诊治缺乏整体方案, 统一的糖尿病足多学科联合团队诊疗(multidisciplinary team diagnosis and treatment,MDT)有助于降低患者截肢数量。 糖尿病足患者由于长期持续高血糖损伤,除糖尿病足本身外,还涉及多个脏器损害,因此建立围绕糖尿病足的多学科合作尤为必要,MDT 主要涉及介入血管外科、内分泌科、神经内科、心内科、肾内科、感染科、骨科、门急诊部、护理部及医学影像科等科室。 同时,还需要从事代谢、免疫及干细胞治疗的基础研究人员参与。 推荐运行模式见图5。

图5 糖尿病组MDT 运行模式

MDT 管理主要包括:①医院层面管理,应由医务处(或其他类似职能部门)牵头,科教处等部门配合成立专门管理机构,并由专人负责;②成立专职MDT 秘书处, 协助对糖尿病足患者进行日常管理;③建立糖尿病足管理随访系统, 编写系列手册;④每月召开相关质控会议及业务学习,以解决临床实际工作问题和困难;⑤规范各科室日常患者会诊制度,并由固定人员会诊;⑥建立患者资料库和数据平台,实行重大、疑难手术讨论制度[36-37]。

8 糖尿病足互联网与大数据

8.1 背景

中国已进入老龄化社会,老年人对医疗保健有强烈需求。 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中指出,到2020 年我国基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8 万亿元以上。 中国电子信息产业发展研究院发布的《2013 年中国信息化发展水平评估报告》显示,上海信息化发展水平位居全国第一。 “智慧城市”、“智慧医疗”,在上海等大型城市已初步具备条件。

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中指出,到2015 年我国信息消费规模超3.2 万亿元。 以信息化手段为依托的现代化医疗健康服务是重要的抓手和突破口。

糖尿病血管病综合管理与服务平台(以下简称糖尿病专科平台)正是在这样的背景下提出。 糖尿病血管病是典型的老年高发病,严重影响老年人生活质量。 依托糖尿病专科平台,可将患者服务需求与分层次医疗资源、科研资源、医疗技术资源有效地衔接起来,形成的新型服务模式是典型的健康服务和信息消费服务,是“智慧城市”的具体体现。

8.2 任务分析

8.2.1 使糖尿病患者得到终身监护 从居民角度,糖尿病血管病患者不仅有治疗需求,也有就医前和就医后不同需求。 就医前希望找到合适的医疗资源(主要为医院和医师),就医后也希望得到良好的康复服务。 因此,需要一个载体打通全生命周期医疗和健康服务。

8.2.2 促进临床医疗规范化、 标准化 从医院角度,通过产业联盟,不仅可实现各地糖尿病血管病疑难杂症患者信息互通, 便于进行有针对性的转诊,而且治疗后能够在患者所在地联盟医院开展后续随访管理。 各联盟医院采用规范的诊疗规范开展临床治疗和协同服务,可提高医疗质量,提升服务效率,让患者享有更好的医疗服务。

8.2.3 为国家级战略制定和研究提供依据 从科研角度,产业联盟内医院的医师可全程跟踪患者疾病筛查、病例转诊、诊断和治疗、术后康复。 联盟平台积累的大量规范化科研病例样本数据,可用于开展个案分析和多样本人群分析。 借助该平台可开展临床科研交流和协作[38]。 联盟平台积累的大量规范化样本, 将对新型诊断和治疗技术提供科研支撑,使我国糖尿病血管病诊疗科研达到世界领先水平,在国际获得更大的话语权和主导地位。

8.3 互联网大数据

8.3.1 平台架构、功能和效果 通过基于互联网搭建的糖尿病专科平台,可与各联盟医院互联,获得各联盟医院病例信息(含医学影像)、随访信息、护理信息等。 糖尿病专科平台提供病例管理、随访管理、护理管理等应用功能,并可对各医院整合至平台的数据进行维护和管理。 通过该平台可在大规模病例样本数据管理基础上,开展个案数据和群体数据分析, 为临床治疗康复和医学科研提供参考依据。 糖尿病专科病例大数据库将成为该平台的核心竞争力。 联盟医院之间可利用糖尿病专科平台实现双向转诊和远程会诊,开展交流与协作。

8.3.2 特点 中国首创的糖尿病专病大数据库,实现了专科疾病诊疗与疾病管理一体化,有助于专科病例跨区域协同和转诊;此外,还实现了专科病例医疗、教育、科研一体化。

[参与本指南编写的单位和个人: 珠海市人民医院陆骊工、李 勇,中国科学技术大学附属第一医院吕维富),合肥市第二人民医院殷世武,河北邯郸市第一医院信栓力、夏化文,北京大学第三医院李 选,中日友好医院刘 鹏,北京大学人民医院张小明,北京朝阳医院翟仁友,上海黄浦区中心医院蔡杏娟, 大连医科大学第一附属医院王 峰,上海普陀区中心医院李梦凡,福建医科大学附属协和医院杨维竹,云南省第三人民医院汪永平,甘肃省人民医院车 明, 上海市中西医结合医院曹烨民、吴 坚,广东省人民医院陈晓明,上海市中医医院张 敏,广东省中医院常 钢,贵阳医科大学附属医院周 石,苏州大学第一附属医院倪才方,同济大学附属东方医院冯 波, 湖南省人民医院向 华,上海杏源科技有限公司陆雪薇、黄为国,温州市人民医院虞希祥,解放军第960 医院孙 钢,新疆医科大学第一附属医院任伟新,暨南大学附属第一医院王晓白、张 艳,徐州医科大学附属医院徐 浩、祖茂衡,南昌大学第二附属医院胡 玲、周为民,浙江丽水市中心医院纪建松,南方医科大学南方医院李彦豪、何晓峰,郑州大学第五附属医院王 兵,南京医科大学附属南京第一医院顾建平、 楼文胜,郑州大学第一附属医院韩新巍,山东省医学影像学研究所唐 军,中南大学湘雅二医院李 刚,山西省人民医院刘玉娥, 山西医科大学第一医院冯对平,中山大学附属第五医院单 鸿,湖南医药学院第一附属医院李 庆,广西壮族自治区人民医院余 雷,湖南永州市第三人民医院罗江涛,内蒙古包头市中心医院孙 凯,湖南学院附属医院李 庆,国家基因检测技术中心邱 耕, 河南省人民医院翟水亭,南京鼓楼医院李晓强、胡 楠,兰州大学第一医院王文辉,河北医科大学附属第一医院周慧敏,贵州贵黔国际总医院游 箭, 同济大学附属第十人民医院李茂全、谢晓云、廉维帅、程 杰、吴永发、袁逸枫、倪叶彬、康 黎、韩建红、张孝军、李 雪。 学术秘书:谢晓云、李 雪]

致谢:感谢国家放射与治疗临床医学研究中心、中国介入医学创新技术联盟和中国介入医师分会对第六版指南制定的大力支持与关怀; 感谢联盟等67 家国内三级甲等医院单位大力协助; 感谢57 位国内从事糖尿病血管病介入治疗相关方向著名专家共同撰写与反复修改