16—18世纪欧洲社会与气候

2020-10-12埃马纽埃尔·加尼耶

埃马纽埃尔·加尼耶

[摘 要]16—18世纪,面对洪水、干旱等气候灾害,欧洲社会认为这是天上的神对有罪的生灵发泄愤怒,通常举行巡游以表达对上帝的顺从。巡游在16世纪20年代增多,1610年以后逐渐减少,路易十四时期稍有回升,随后又渐趋消失。17世纪下半期起,一些独立思考的人对当时应对气候灾害的举措产生怀疑,认为气候反常更多是自然原因造成,而不是出自上帝的审判。18世纪后期,法国王家医学协会建立,凭借信奉新希波克拉底主义的医生搭建了第一个国家层面的气候网络,进行大规模的调查,促成了从以神为中心的世界转向由理性和科学指引的世界。随着行政机器的增强,欧洲一些国家发展了有效的科学手段,逐渐承担起了应对气候危机的责任,也促成了风险意识的诞生。

[关键词]欧洲社会;气候风险;宗教巡游;灾害治理

气候及其带来的风险(risques)能成为研究对象吗?对于法国历史学科来说,这是一个玄奥的问题。很早以前,法语世界的历史学家在探讨复杂的生态系统时就曾掀起过这样一场经典的辩论。自1967年勒华拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)出版皇皇巨著《公元1000年以来的气候史》①以来,这个问题就周期性地搅动法国历史学界。事实上,许多法国历史学家总是在自问:从“总体”视野即从气候、文化与社会视角研究气候是否恰当?如果气候史的文化维度可被容许,那么从科学史或观念史视角审视,其跨学科和系列史的特征却又总是让他们中不少人感到困惑。②其实,这些学者是以不满的眼光看待自然科学与社会科学的对话,认为这将使历史学家沦为气候学家或地球物理学家的替补队员。③

在2005年发表的探讨气候史的文章中,捷克历史学家布拉齐尔(Rudolf Brazdil)毫不含糊地提醒学界注意,法国在开拓所谓的“欧洲历史气候学”中扮演先锋角色。①他一开始就强调,这门新的历史研究对象的奠基人勒华拉杜里的著作具有重要意义,尤其是在方法论、解释以及对气候的历史重建方面。勒华拉杜里1967年出版的《公元1000年以来的气候史》瞬间成为国外气候史研究的奠基石。②相反,法国历史学界对该书的评价则是仁者见仁、智者见智。

50多年过去了,气候在法国还是一个没有得到清晰识别的研究对象。我们应该认识到,尽管现代人对气候是否发生变化争论不休,但气候史确实有助于从更广阔的视野反思乡村史或环境史。近二十来年出现了一个奇怪的现象,气候史的“领洗池”虽说是在法国,但这门研究却主要是在欧洲其他国家推陈出新。

法国历史学派的另一大师布罗代尔(Fernand Braudel)1949年以来就为气候史做了一些奠基工作,在探讨菲利普二世时代地中海空间的博士论文里,他提出一个问题:“16世纪以来气候是否有变化?”③他凭借直觉推进了一个假设,即在阿尔卑斯山范围内气候有过剧烈的波动。④尽管他还没有承认,但这种情况也出现在整个地中海盆地。

对气象造成的风险,气候学家用“极端”(extrême)来形容。这一领域的研究情势并不见好。历史学家遭遇一种额外的障碍,即社会学的遗产,尤其是贝克(Ulrich Beck)的遗产对他们的反思施加了压力。⑤贝克在其1999年出版的奠基性著作里断言,灾害社会(société des catastrophes)转变成了风险社会(société du risque),并使传统的“前现代”社会与“现代”社会截然对立。前现代社会不存在风险,一种社会信念取而代之:各种各样的威胁(menaces)由完全不可预测的自然灾害造成。贝克认为,工业社会与这种集体的宿命论不同。历史学家认为,工业社会于19世纪50年代诞生,它根据支配(人)与被支配(自然)的关系,重新界定了它与自然环境的联系。工业化引发风险,但也凭着工具理性化和科学进步使贝克的界定和量化显得合理。社会学家认为,许多不专业的历史学家参与塑造了过去那个脆弱社会的神话,他们认为疾病、自然、政治、军事上的灾害统统是“神的愤怒”的暴力呈现。⑥

一、灾害社会VS 气候风险社会:来自“神的愤怒”

16—18世纪,在“烈日炎炎”的夏季与西伯利亚冬季之间,洪水与瘟疫接连不断,人们很容易相信这是天上的神对有罪的生灵发泄愤怒。直到旧制度末期,宗教信仰仍根深蒂固,尤其在乡民们中间,人们认为神迹暗示着上帝要求他们忏悔。

民众的情感可由那个时期的社会状况来解读。城乡社会的存续主要依赖乡村经济,而后者在面对气候意外(aléas climatiques)时显得非常脆弱。惊慌失措的居民,遭遇不理解的、危及生存的灾害,只能用“万能的上帝”来解释。①他们在狂风暴雨、蝗蟲泛滥中只听到愤怒的上帝发出的警告,把生活中的暴力看作上帝意志的展现。而唯一能缓解焦虑的就是祈祷和弥撒,人们借此向上帝表达顺从。他们总是真诚地祈求上帝的帮助,如果心愿满足就认为祈祷见效。

居民表达对上帝顺从的方式不一,其中以祈祷最为常见。祈祷或为求雨,或为止雨。人们祈祷冬天不要结冰,因为这对秋天播下的种子不利;祈祷春天不要阴凉潮湿,因为这会延缓种子发芽开花;祈祷夏天不要下雨,因为这会毁掉等待收获的农作物……18世纪40年代,贝桑松巴唐(Battant)街区的葡萄农反复请求神甫使用驱魔法驱散黄蜂!18世纪前期黄蜂迅速繁殖,危及葡萄采摘。②实行驱魔法时,巫师根本没有出现。如果这些昆虫受到驱魔法的惩罚,就会被认为是它们没有领受神恩,没有接受洗礼,就像那个时代其他地方的“犹太人、土耳其人、不信基督教者”一样。除了这些小虫子,基督徒和他们的牧师还驱除暴风雨。1664年,布伊(Bouis)神甫在里昂出版《神甫的讲道台》,建议受到风神厄俄斯(Eole)威胁的教区居民由本地神甫实行驱魔法,驱散即将来临的暴风雨。仪式开始前,神甫由信徒抬到“地势高的地方,以便看清暴风雨起于哪个角落”。③

如果我们当代人把那些为了求雨或为了获得“宁静”而举行的祈祷,解读成泛灵论社会的神奇习俗,就是快忘了天主教为求“上帝”的宽恕而举行而且总是举行一些许愿或赎罪仪式。④可以说,为了应对气候灾害的巡游无处不在,并调节着南欧信徒的宗教生活。历史学家掌握了一种材料,这种材料与其说是宗教性质的,倒不如说首先是行政性质的。其内容是对世俗生活的描述,借此可以重构巡游长时段的系列,并研究它的变化。这是因为大多数情况下,巡游不是出自教会的动议,而是市政机构的推动,这可从巴黎、图卢兹或巴塞罗那的市政决议中得到证实。巴塞罗那的档案中保存的这类巡游可以延续到20世纪初!⑤一旦政府部门作了决定,教会就在分包商或专家出身的税区长官⑥(élus)的请求下参与进来。请注意,游行是祈祷仪式,各个社会群体(宗教团体、法定团体、人民)鱼贯而行,背诵祈祷文,为上帝咏唱颂歌。他们想获得神恩,想风调雨顺,好“贮藏土地的果实”,这是那个时代的惯用语。中古以来,游行有助于让整个社会团体悉数参加,尽管游行仪式中还清晰地保留着某些社会不平等。放在历史背景下看,巡游是对气候危机的政治回应,不然气候危机将转变成社会危机。传统上,市长受到“人民的声音的鼓动”,请求巴黎高等法院颁布法令,举行大巡游,以“平息上帝的怒火”。根据气候事件的严重程度和警察总监的态度,高等法院或颁布一则法令查找圣人的遗骸盒,或者下达判决让圣人即刻显灵。教区先举行五六次巡游,城市再举行大巡游。①

在巴黎,人们自13世纪以来一直向巴黎的保护人圣热娜维耶夫求助,希望得到上帝的保护。②圣热娜维耶夫的遗骸盒遭受了种种磨难,1764年被存放到先贤祠,1791年则被带到铸币厂熔化。至于遗骸盒里装的圣骨,没有能够抵御无套裤汉的圣像破坏运动,被他们扔到巴黎沙滩广场燃烧的一堆祭披和祝圣装饰里毁之一炬。

使用计量方法分析巴黎发生巡游的具体情况,有助于理解巡游的文化和社会进程。气候问题成为举行仪式的重要原因,40%以上的致敬圣热娜维耶夫的游行都是为了应对气候灾害,这个数据远远领先于捍卫王国、国王或宗教的巡游。如果我们对巴黎的宗教巡游按编年的顺序进行排列,那么这些宗教习俗的延续与断裂便可一目了然,由此也能展现对气候危机的宗教感知。

近代以来,宗教巡游在16世纪20年代增多,1610年以后渐趋消失。之后,与摄政、三十年战争和投石党运动相连的政治动荡时期,虽然有接二连三的气候意外,但巡游并没有经常举办。反之,路易十四亲政初年,巡游稍有回升。从人力和财力支持来看,巡游不是在1709年而是在1694年5月达到高潮,那时正遭遇罕见的干旱。为了“贮藏土地的果实”,巡游被组织起来并动员了巴黎大批民众和教士,税区长官确保任一等级都不缺席。个别情况下,国王和内廷也参与其中。巴黎市政档案和沙尔庞捷(Charpentier)神甫都记录了这场巡游,这些史料也揭示出巡游在社会表征上的断裂。③最初,巡游由民众倡议举行,乡下人和城里人到圣热娜维耶夫教堂汇合。后来,巴黎的市政官员(échevins)和司法官员(prévt)想控制这种自发的巡游,便在举行仪式的第一时间下令打开主保圣人的遗骸盒,使巡游有了政治意味。随后,市政、司法官员发现干旱持久,民众的焦虑迟迟不能散去,便决定举行大巡游,但组织形式与原来的仪式大不相同。

路易十四时代过后,自18世纪30年代起巡游骤减,最后一次巡游是在1785年举行。实际上,这代表的不是古老宗教仪式的恢复,而是标志着它的彻底断绝,因为在这次巡游中,城市和当局把这种仪式忘得一干二净,只是大批乡民在神甫的指引下来到城里,倡议举办巡游活动,向圣人求雨。

通常而言,在宗教反应上,新教信仰对灾难(calamités)的看法更具理性。确切的方法是考察新教对气候的解释是否具有特殊性。④

对任何信徒而言,无论痛苦是不是自然造成的灾害引起的,都会使其对上帝的信仰产生疑问。正如我们所强调的那样,在里斯本地震发生翌日,痛苦难道不是对神圣权力的质疑吗?尽管后者自定义为绝对权力,但对加尔文(Jean Calvin)而言,任何怀疑都是不能允许的,“人们习惯于把上帝在管理世界和控制万物运行时一心坚持的秩序称为天佑”。①因此,加尔文全力跟那些在16世纪捍卫万能学说的人进行斗争。这些人捍卫的观点是:上帝赋予每个人自由意志,但不直接干预他们的生活。根据这种观点,灾害变成了现代意义上的偶发之事,而不是上帝计划的展现。

与此相反,加尔文这位日内瓦新教改革者捍卫的绝对权力(potestas absoluta)不是“闲置”,而是通过善行或恶行体现出来。干旱、洪水甚或饥荒,皆是神意展现。因而,人们认为加尔文教的信徒接受这些不幸是自然的灾难,乃“有益的”恩赐,于是祈求上帝宽恕。然而,这并不妨碍他们采取更世俗(或者说更实用)的介入措施来帮助灾民。日内瓦牧师会总是定期提醒“城市参事先生们”有责任推行基督教的赈济。1693—1694年遭遇严重气候危机时,这些“城市参事先生们”就担负起调控市场上小麦价格的责任。

如果加尔文教徒占据的日内瓦不举行巡游,人们则实行劝告或斋戒。1588年“悲苦之时”,牧师会号召信徒禁食。议会“先生们”对此予以肯定,让人在礼拜天张贴劝勉词。此种方式随后得以推广,延续到18世纪末人们仍能得到市镇官员的“祝福”(bénédiction)。

灾害具有教化的功能,牧师可以借机重掌基督教社会。1601年地震后,牧师利用信徒普遍恐慌的心理,提醒他们注意世界末日的信息,劝告人们视灾害的打击为上帝愤怒的警告。②24年后,“天气紊乱”又启发牧师谴责信徒破坏了安息日的规定,在礼拜天出城散步,更糟糕的是频繁出入咖啡馆、酒馆,而鲜少去教堂。牧师教导进入高潮后就威胁说“上帝必施怒于人”。所幸,牧师认为,只要渎神的人“严格修正行为”,上帝就会被感动。

与1601年地震相距不到一个世纪,加尔文主义对灾害的看法正在发生变化。1682年4月,彗星划过天空,牧师弗卢努瓦(Flournoy)在日记里不再持有一种成见,即认为彗星的出现是上帝发出惩罚的信号,而是仅仅对这一现象作了描述性解释。如果我们知道,1665年6月阿劳(Aarau)召开了一次新教会议,决定在彗星出现时进行忏悔,那么牧师弗卢努瓦的这种解释就属惊人之举了。③当然,我们不能过于仓促地下结论,因为还有很多看法遵循的是加尔文宣扬的“绝对权力”的正统路线。17世纪80年代,学识渊博的斯蓬(Jacob Spon)将那些因灾害而消亡的“繁荣之城”与日内瓦对立。斯蓬认为,日内瓦是加尔文教义的重镇,多亏上帝“崇高的指引”,它才一直能免受灾祸(fléaux)的打击。更有甚者,哲学家伏尔泰和卢梭围绕“神意”(providence)展开激辩时,日内瓦人为了追念1755年的里斯本地震(瑞士1775年12月9日也发生了地震),决定在1756年2月19日禁食。

二、所谓现代社会

在档案文献中可以寻觅到旧制度时期社会和思想领域中人们对气候现象的认知从传统到理性的断裂。我们还需探讨观念转变的原因和过程,分析这样一种变化如何影响欧洲国家应对气候反常的政策。

虽然没有充足的证据作统计,历史学家还是可以看出,自17世纪下半期起已经出现了对天主教和新教应对气候灾害举措的怀疑。那些独立思考的人(那个时代的神甫可能称这些人为异教徒)认为,气候反常更多是自然原因造成的,而不是出自上帝的审判。一种新的世界观出现了,一种新的观念也在形成,即认为应该把上帝的意志與自然界的暴力区分开来。

诺代(Gabriel Naudé)1639年出版的《政变论》①提出了截然不同的判断。这位四分体(Tétrade)的创始人,“博学的不信教”(libertinage érudit)传统的始作俑者在书中指出:“百姓愚昧,没有教养,各种欺诈学说来者不拒,即便有人提出对灾害的超自然解释,他们也会听进去的。”几乎在同一时代,南锡的某些资产者和贵族是那些请求主保圣人转祷求雨的巡游的见证人,他们对这些活动的评论印证了这种观念的断裂。他们不只对这种信仰提出质疑,还谴责这些仪式为崇拜偶像,冒犯了心智开明之人。这种从神的单一原因解释气候灾害的信仰,是否在17世纪40年代走向衰落?这是肯定的。不过,这些边边角角的例子还在某种程度上预示着气象学世俗化的开端。17世纪上半期,人们的某些心态发生了变化,但这只局限于小部分人。由于他们在社会上居于主导地位,所以有思想自由。对于劳苦大众来说,祈祷、禁食、巡游仍照旧进行,他们还在相信社会遭遇的不幸是出自上帝的惩罚。这些新型的思想趋近“自然主义”,视自然及其要素为服从神意的工具。那种单纯从自然方面寻找解释的观念,需要很长时间才能被接受。这一点可以这样解释:如果不幸不再是更高级的意志主宰,而是归于自然原因,那忏悔将没有用处,人将没有求助的对象。自然的观念如果要得到进一步发展,就需要形成科学的气象学,并以保护型国家的出现作为必然结果。人们渐趋脱离造物主的支配,想方设法对付自然,并成为它的主人。这正是气候史的悖论,正如在兰斯隆重加冕的笃信王②(Sa Majesté Très Chrétienne)成为欧洲的先锋。

对气候的宗教解释不可避免地衰落了,这也使历史学家发现,自18世纪初起日记或市镇决议几乎不再从上帝角度进行解释了。神甫的观念也发生了这种变化,这从教区记录簿上对暴风雨的记载就能得到证实。伯尔尼的牧师号召他们的“羔羊”祈祷和忏悔,法兰西岛、香槟和阿尔萨斯神甫的钟楼没有躲过1739年1月的飓风,他们使用更理性的话语,详细地解释风力、方向及损害。③难道我们还不能从中看到科学进步的结果,发现理性知识的普及形式吗?

这种自然主宰的新理论要想得到肯定,就需要科学的支撑,因为它解释和衡量的内容不那么可怕,也不那么超自然。不過,旧制度时期最后一个世纪理性的降临,加速了几个世纪以来的转向,即从以神为中心的世界转向由理性和科学指引的世界。当然,认为灾害出自上帝的愤怒以及无法理解的命运,这种传统观念并没有消失,仍旧在大众心中持续了很长时间。虽然心理学承认精英的观念真的发生了变化,但如果我们比较一下1685年《弗吕蒂埃词典》(Dictionnaire de Furetière)和1704年《特雷武词典》(Dictionnaire de Trévoux)对“风”的定义,就会相信心理学的结论。前一本词典仍旧提及“风”是“自然元素的主宰”,后一本则将“风”定义为“空气从一个地方被推到另一个地方的多少有些暴力的运动”,并区分了32种不同类型的风。

此后,人们对规则而不是对神迹感兴趣。人们想测量这种恒量。达芬奇已经画出了风速表和水位计。伽利略(1564—1642)的学生和门徒自16世纪末起,已经掌握通过液体的膨胀测量温度的原理。“温度计”这个词1625年才出现,气压计17世纪40年代才出现。在法国,莫兰(Louis Morin)无疑是工具观测的先锋。他是巴黎的一个医生,1665—1713年间每天都进行气象记录。同一时期,雨量器和温度计接连在巴黎及其周围出现。毋庸置疑,自17世纪70年代起,巴黎天文台和科学院在气象知识的传播中扮演了重要角色。这些早熟的个案证实,对气象更清晰的思考不只是重农学派的特权。这可以否认福柯的说法,他认为“重商主义绝不会提出理性的诉求”。①

但18世纪后期的确出现了不可逆的转向。以王家医学协会为模板,出现了很多科学协会。王家医学协会是由路易十六倡议,在达济尔(Vicq dAzyr)医生和科特神甫(Père Cotte)的共同主持下创办。欧洲其他国家也不例外。布雷斯劳(Breslau) 医生卡诺尔德(Johan Kanold)为中欧建立了一个网络,1723年朱林(James Jurin)成为伦敦王家学院秘书。然而,在所有这些组织中,唯有1783年在莱茵的巴拉丁选帝侯倡议下建立的巴拉丁气象协会可与法国的兄弟协会相抗衡,它们共同推动了欧洲气象知识的流转。这些协会主要由信奉新希波克拉底主义的医生组成,首要任务是揭示气候与健康的关系。它们进行了大规模的调查,就像王家医学会1774年以来做的那样,搭建了第一个国家层面的气候网络。除了疾病分类学方面的报告,这些调查还收集了不计其数的表格,记录了温度、气压、水文方面的数据,还附有珍贵的对人和物的气象观察。科学的协同合作收获了丰硕的成果,并提供给开明的公众,或者通过公开会议,或者作为巴黎科学院的研究报告(Mémoires),或者以气象学文章的形式定期出现在《巴黎日报》、《法国报纸》或德意志地区的《维也纳日报》上。巴黎书商哈第从这些科学和传媒史料中获取知识,他贪婪地阅读着王家科学院的研究报告和《巴黎日报》上刊载的文章和气象表格。

三、实践:走向“新的治理”

国家发展了有效的科学手段,随着行政机器的增强,逐渐承担起了应对气候危机的责任。以前人们若遭到极端气候事件的威胁就向教会求助,这种态度受到世俗政权的鼓励,也加强了教会的传统救助使命。17世纪下半期,法国的情况发生了缓慢的变化,尤其是通过财政上的严加控制,为君主制政府对人口进行持久的行政管理奠定了基础。即便君主制政府能支撑起当时的军事需要,它推行的财政政策还是促使原本属于神职人员掌管的领域以及某些属于市政官员掌管的领域收归王权掌管。很长时间以来,教士或市镇机构采取特别捐款(dons exceptionnels)、宗教游行和财政手段应对自然灾害。那些地方主义盛行的省,诸如法国的布列塔尼、西班牙的加泰罗纳等,不间断地以习惯为名,暗中角力,对抗国王的补偿政策。因此,衡量采取措施的有效性,理解促成福利国家(tat Providence)在19世纪诞生的动力和过程,构成了一个学术挑战,也催生了一个有意义的研究领域。除了要对气候的内容进行探讨外,还需要研究对立力量之间的关系,研究它们之间的对抗和妥协。因此,如果我们采用整体视角,就不能不参照欧洲大陆的情况。

管理气候危机及其社会后果(缺粮、骚动),依赖于一套针对领土保护和发展的更广泛的话语。为什么不看看米切尔·德尔(Mitchell Dean)指出的“人与物关系”变化的萌芽呢?德尔认为,国家的治理依靠更直接的介入,以改善人口的环境境遇。①

这样的学说必然通过政府机构在中央权力与国民之间关系的“超越性”来论证,依据的是福柯定义的“规训”(discipline)原则。②这种超越性产生了一种向心的动力,“隔离出一个空间”(例如法兰西王国),为的是施加国家权力。相应地,专业政策也得到推行,并在气候方面进行了统计或科学的研究,巴黎天文台、王家科学院或王家医学院这些机构就是这种政策的明证。

四、圣热纳维耶夫、重农学派与饥荒阴谋

对于公共权力来说,首先,为了供给市场,各地总督自18世纪40年代以来对收成状况开展了大规模的系统调查。每年总督助理都会撰写收成状况报告,预测是否会出现谷物短缺,以平息社会冲突。短缺首先对当局来说是一件不幸的事,它往往因下雨或干旱之类的气候灾害造成。自马基雅维利以来,短缺还意味着君主及其臣民的不幸。小麦短缺能煽动起各种类型的骚乱,自近代以来波及自城镇到中央的权力机构。不过,行政和社区在“预防—警戒—救援”三部曲的范围内进行动员的形式值得持久的关注,因为它反映了政治妥协与社会调节的进程。

如果说巡游在某种程度上是一种消遣,使民众的注意力转向上帝,那么这种社会控制形式也同样充满风险。实际上,从官方角度来看,其组织的巡游能使他们承认自身的虚弱,也能使他们清楚地认识危机,但也表明他们没有能力避免危机,哪怕是遏制危机。这种“无面包的游戏”(jeux sans le pain)策略没有避开危险,因为把人们聚在一起可能引发恐慌,不能带来官方寻求的安宁。1727年7月5日,由于大雨泛滥而举行的巡游活动就出现了这种情况。③巡游没有带来好天气,首都的面包价格继续上涨。7月9日,圣安托万区发生了一起几百名民众参加的骚动,几个住宅和面包房被抢劫。该区被隔离,群众的行动也被警戒起来。3天后,两名带头人被处决。①这起食物骚乱触动了当局,质疑了巡游能舒缓紧张关系的根基。巴黎主教、圣熱纳维耶夫修道院院长、巴黎市政府和巴黎高等法院一直拒绝再组织巡游活动。②首都的政治空气过于紧张,以至于把民众聚集起来解决生计问题过于危险,尤其是这些仪式把市镇官员放到首要位置。1740年春天出现危机时,某些人请求向圣热纳维耶夫求助,巴黎高等法院的总检察官(Procureur général)就这项活动可能引发的危险提出警告。当局只在5月份举行了发现圣人遗骸盒的活动,明确排除了举办巡游的想法。巡游极有可能转变成骚乱,因为单在这一年,巴黎就发生了不少于29起骚乱。如果在这样的一场巡游活动中,官员把自己放在前列,那无疑是自杀行为。数个世纪以来,巡游对社会团体有治愈功效,但1725年后这种功效就消失了。

在以往的几个世纪里,不同的当局把圣热纳维耶夫明显地政治工具化,正如在宗教战争或投石党运动期间做的那样。这会使人民认为,为了解决气候危机举行的游行是防止他们发动社会骚动的工具。

此后,统治者与被统治者之间签署的这份心照不宣的协议,意味着前者要担保后者的生计。不管是君主、高等法院还是市镇机构,当局在某种程度上负责民众的生存,也保障集体的福利;他们既享有特权,也承担责任。由此,当局对谷物贸易管理得越来越严。这种由国王充当“奶公”(nourricier)的父权主义在1709年5月又显露出来,妇女们趴在凡尔赛国王的窗户上讨要面包;随后也在1789年10月呈现出来,那时一群妇女把“面包房主、老板娘和小伙计”(国王、王后和太子)带到巴黎。国王对人民命运的漠视两次激发律师巴尔比耶(Barbier)在日记里吐露愤怒。第一次是在1725年8月:“本月21日,国王走了,去枫丹白露度假去了,那里将举行盛大的节庆活动。在国王和他的首相③公爵先生离开巴黎享乐期间,人民在痛苦呻吟,因为面包涨到每利弗尔七八苏……。”④接着是1740年饥荒爆发:“这件事让人焦虑的是,国王对这些灾难漠不关心。一点儿也不能让他远离狩猎和旅行。”⑤人民等待当局救助,当局本应尽力为之。资产者巴尔比耶代表的就是这些臣民的立场,他强调政府机构没有能力、也没有先见之明阻止1740年因寒冷和潮湿而引发的缺粮。在他看来,这起事件“不难预防”。从这位资产者的口中我们得知,人们期待政府有预防灾害(从这个词语的现代意义理解)的能力,能发展出一种变动的意识,借此预测未来,防止谷价高涨。

除了常用的措施(巡游、分配谷物)之外,政府在18世纪还采取了其他措施,力求长期保障巴黎供给,减少缺粮事件。1765年“马利塞公司”(Malisset Compagnie)建立,由财政家、省长和总督组成,确保国王的谷仓总是能至少保存4万塞堤埃谷物;巴黎获权建设能装载1万塞堤埃谷物的谷仓;宗教团体接到任务,储存至少够3个月食用的粮食。⑥同样,政府扩大了首都的供给圈,向新的合作伙伴(interlocuteur)求助。1739—1741年间,日内瓦大使和银行家特勒森(Thelluson)先生缓解了粮缺,让人进口了大量谷物。鉴于他的作为,市政府给他颁发了一枚金质勋章。毫无疑问,面对这位施恩者,圣热纳维耶夫的处境极为不利。①

政府为集体福祉负责,人民也让政府为公共不幸负责,这并不总是没有道理。某些人最终大声责骂政府的背叛行为,指责它把人民献给自由主义的祭坛。实际上,受我们称之为“传统道德经济”观念的影响,人们认为政府应该介入进来调控谷物贸易,使人人都有粮吃。②18世纪下半期的自由转向与这种“道德经济”迎面相撞,因为前者推行谷物贸易自由,由此也批准投机、出口以及自由制定价格,加上收成不好,这种新经济政策促使价格上涨,引发骚动,民众也在王国内自行制定价格。这种情况在巴黎也是如此,尤其是自1775年“面粉战”爆发以来。③

民众,尤其是那些相信有人意图饿死他们的人,怀疑政府没有能力应对危机,甚至认为政府有意制造危机。“饥荒阴谋”的观念使君主制政府面临很多危险。在1789年政治动荡爆发之前,这种观念就已经在对圣热纳维耶夫不抱有任何期待的城镇社会滋长繁衍。

五、一项危机管理政策的诞生:1784年欧洲的气候危机

由于雪层急剧融化,1784年2、3月发生洪灾,对社会经济造成重大影响,对那个时代的欧洲政府造成严重打击。因此,这个事件促成了政府政策的转折。④

法国采取的措施成为加强君主政体的新手段。君主制政府借此毫不犹豫地把灾害作为工具,以达到意识形态宣传的目的。1784年灾害过后,出现了一幅版画,颂扬路易十六的慷慨,给灾民“分发的救济品不可计数”,如图2所示。路易十六“乐善好施”的形象看不见但无处不在,给由一条泾渭分明的对角线支配的世界播撒救济品。这条对角线将乡村与城市截然分开,两块土地均受国王的恩惠。

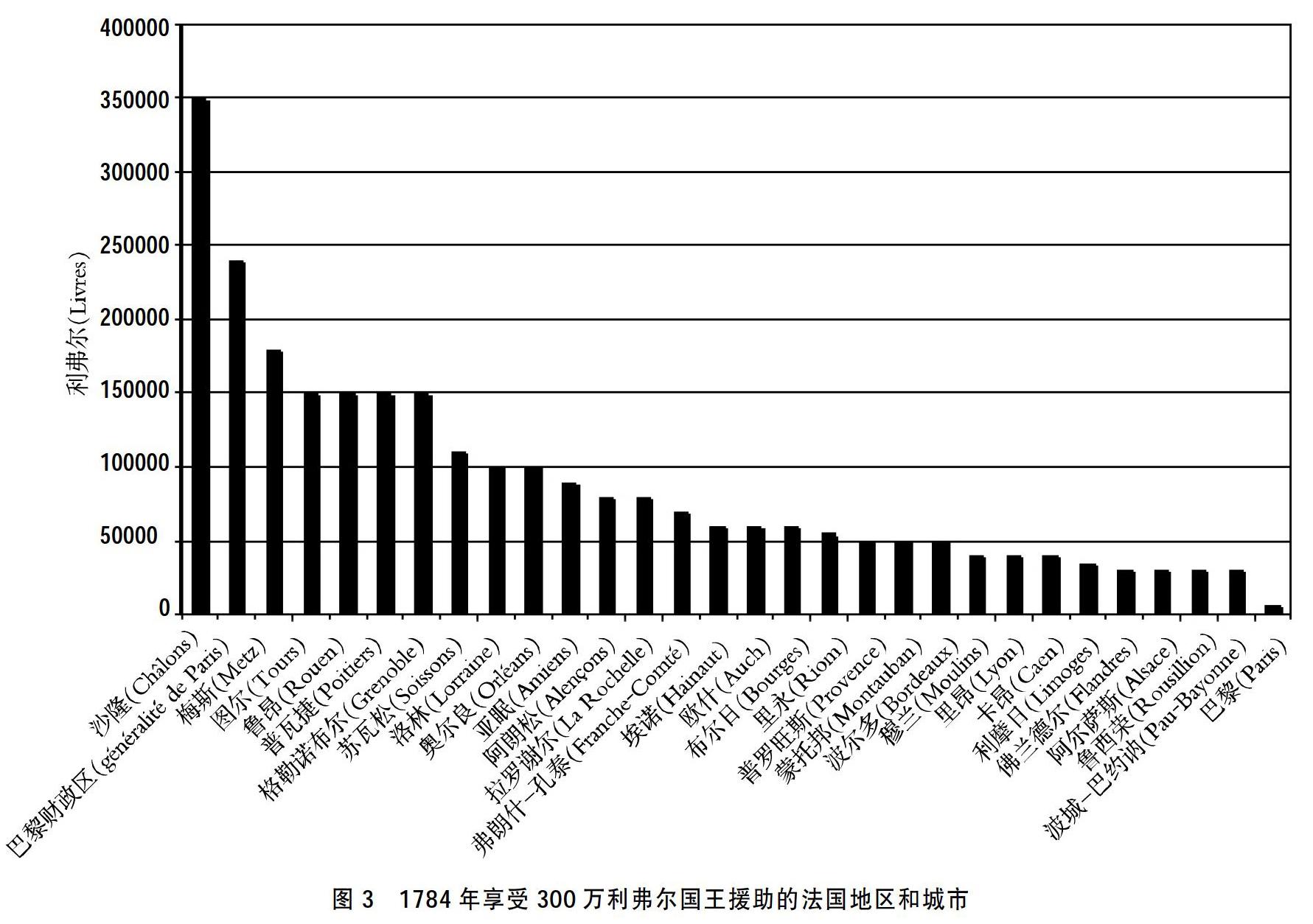

洪水席卷法国北部,王权全盘革新了灾民救助方式,拨了一笔300万利弗尔的特别款项,如图3所示。然而,与国王的收入相比,这笔意外的好处看上去微不足道,勉强占到1%。1999年洛塔尔(Lothar)飓风后,法兰西共和国支付的补偿款大约占财政收入的2%。与此相比,国王的慷慨并不是那么无关紧要。在此之前,君主制政府还没有向整个王国拨付救助款,通常傾向于给某个城市或省份一些援助,后者也能依靠国王捍卫自己的事业。

1784年,王国各省的总督被要求推行地方调查,以评估灾害的性质,并提出赔偿数额的建议。他们把这些信息上交国家,即御前会议。①财政总监在决策前借用这些报告,以复合鉴定的方式对需求进行深度研究。下页图4所示为仲裁,把国王代表(即各省总督)的需求和财政总监卡洛纳批准每个受灾省份的救助数额放到一起展示。在某些方面,如果不是对灾民不利,各省接受救助款数额的差异还是符合逻辑的。如果认为穆兰财政区要求的数额过高,最后则从8.5万利弗尔降到了4万利弗尔。苏瓦松要求的数额确实过高,但该省也通过了财政总监的审核。他们最初要求8万2千利弗尔,最后得到了11万利弗尔。

各地补贴不一样受到指责,这也说明水灾造成的损失很严重。不出所料,卢瓦河北部地区接受了73%的补贴,远远超过中部地区(当今中部和中央高原地区),而南部地区没有怎么受到1784年1—2月冰雪突然解冻的影响,也获得了比例低的补贴。在北部地区中,东部占了很大份额(73万利弗尔)。梅斯获得了18万利弗尔的补贴,无可置疑,是洪灾的殉难者。然而,应排除所有超凡入圣的观念。如果分析一下1784年国王给予诺曼底的补贴分配,就能再一次证明城镇通过游说吸收资金,从而损害乡村的利益,这些乡村是盆地和博卡日地区受灾最严重的。①

如果在法国,灾后干预的选择占了上风,尤其是以大规模赔偿的方式,那么这种既具有预防作用又能持久发挥作用的方式在欧洲其他国家也得以强制推行,它们也想从灾害中吸取更多的教训。在维滕贝格公国,当局为灾民组织了募捐,他们也收到了免费的柴火和衣服。德国中部其他公国立即部署了军队和警察,以保障粮食运输车辆流通,防止抢劫。在德累斯顿,市镇委员会介入了卫生领域,颁布法令,提倡采取卫生保健措施,切断瘟疫的所有危险。②

在蒙贝利亚尔(Montbéliard),维滕贝格亲王发布命令,让他的阿尔萨斯和蒙贝利亚尔伯爵领地的“自然科学家”(医生)寻找预防措施,保护受到积水危害的乡村居民的健康。专家们执行命令,起草了一份报告,拟定了几项卫生指示,某些属于医学实用主义的范畴,其他指示都是异想天开的内容。有人建议点火、通风,烘干房屋。在着装方面,专家建议穿暖一点。维滕贝格人的文章预见,病人可以免费向官员委派的“自然科学家”求助!营养学上的规定更出乎意料,从一开始就建议必须主要食用腌酸菜,因为它抗氧化,脂类含量少;更令人费解的是,同时建议灾民“就着大蒜吃面包,喝一杯苦艾酒”……③

在哈布斯堡王朝,王家断断续续支付灾民数额惊人的补贴。当局就像在蒂米什瓦拉(Timisoara)伯爵领地(今天的罗马尼亚)那样就地作出快速、高效的反应。在这些管辖区域,所有技术与人力措施安排到位,以救助或保护居民:炮兵部队的大炮用于破冰,也打通道路为这些军人运送粮食。在阿拉德(Arad),帝国士兵疏散了几千人。

奥地利的官员尤其加强了多瑙河的警报体系,萨克森选帝侯决定采取一系列技术措施。这些措施旨在提前设计应急方案,依靠当地的专业委员会实施。最终,选帝侯创建了一个极具独创性且很有效的警报网络。他所依赖的“信号炮”这样的驿站,随着易北河水位的上涨而分级轰鸣,提醒有危险的共同体。这套体系计划实行预防政策,在1785年冬天得以验证,效果良好,救了几千人的命。

历史上,气候事件爆发前后人们的行为能反映社会的整体状况,具体说来即能揭示气候危机对传统社会的影响。现代社会的脆弱一旦被察觉,就产生了一种对抗意外(laléa)的社会保护愿望。根据时代或地区的不同,这种愿望调节着不同权力间的关系,也在教会、税区长官和中央权力之间制造起伏不定的紧张关系。孟德斯鸠揭示的文明范式实际上提出了一种针对现代社会的公设:社会越发展就越能逃避自然灾害的后果。相反,档案表明,政治模式有时是文化媒介的对象。文化媒介更尊重社会习俗,后者以团结的行为,或者以反对公共权力的社会运动的形式展现出来。如果明智的话,应该是保护公共权力的。

本文所展示的历史经验急欲证明,国家的现代化而不是工业化促成了风险意识的诞生。历史经验也明确揭示出在国家现代化进程中教会、中央政府和地方政府之间的竞争。现实表明,政府活动被侵犯、被异质化,而且以各种形式呈现出来。正是从这些新“治理”形式中,产生了福柯所称的“市民社会”(société civile)。此后,国家要为它负责。在这方面,在素材中获得的几个世纪的经验,历史学家布洛赫(March Bloch)称之为“时代中的人文科学”,它为历史提供了合法性,使历史学家成为气候风险记忆的摆渡人。①

责任编辑:安 吉

实习编辑:张志强

责任校对:徐 敏