我国职业教育学科科研队伍的年龄特征及启示

2020-10-12王娟韩永强

王娟 韩永强

摘 要:运用科学计量分析方法,对近15年来的16 874位职业教育科研人员的年龄样本进行统计后发现,中青年学者是职业教育学科科研队伍的中坚力量;职业教育科研队伍的平均年龄为41岁,最佳创造年龄峰值为33岁和57岁;30—50岁年龄段的研究者更倾向于构建合作研究关系。针对职业教育科研队伍的年龄特点及其对创造力的影响,未来应针对不同年龄段的科研人员实施分层管理,充分激发中青年学者的创造力,重视后备科研人才的培育,并且促进不同年龄段科研人员之间的合作研究。

关键词:职业教育学科;科研队伍;年龄特征

基金项目:全国教育科学“十二五”规划2014年度教育部重点课题“职业教育与区域产业协同发展研究”(项目编号:DJA140245);2017年山西省教育科学“十三五”规划课题“职业教育服务山西转型升级研究”(项目编号:GH17007)

作者简介:王娟,女,山西大学继续教育学院2018级硕士研究生,主要研究方向为职业教育管理;韩永强,男,山西大学继续教育学院副教授,硕士研究生导师,博士,主要研究方向为职业教育经济与管理。

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1674-7747(2020)08-0069-08

拥有一支优秀的科研队伍是一个学科保障其科学研究创新产出的关键因素之一,也是推动一个学科不断向前发展的重要人才支撑。科学研究表明,科研工作者的创造力与其年龄之间存在较强的内在关联性,而科研队伍的年龄结构也对高质量科研成果的产出成效以及学科新领域的开拓有着重要的影响。同样地,职业教育研究也需要拥有一支年龄结构合理、创造力旺盛的科研人才队伍。基于此,揭示职业教育学科科研队伍的年龄特征及其与创造力水平之间的关系,对于进一步优化职业教育科研人才培养结构,促进职业教育学科建设和学术创新成果产出具有十分重要的现实意义。

人一生总有一个记忆力达到高峰且尚未明显衰退而理解力方兴未艾的时期,即个人创造的“黄金时期”,或者说科学发现的“最佳年龄区”。人才学的相关研究证实了人才最佳年龄与成就之间的内在关系,即人才在学习和创造的最佳年龄区间内取得成果的可能性最大,而在最佳年龄区间外取得成果的可能性较小[1]。例如,霍纳(Horner)等人在对1 000多名学术心理学家的成果产出分析后得出,研究人员的生产力通常在20岁时以较低速度开始增长,40岁左右达到高峰,后期逐渐下降[2]。学者赵红州对1500—1960年间全世界1 249名科学家及1 928项科学成果进行研究发现,科学家做出重大贡献的最佳年龄区间为25—45岁,最佳峰值年龄为37岁[3]。林曾则应用人生过程理论,以美国高等院校教授发文量为依据探索了年龄与科研能力的动态关系,研究表明,年龄对科研能力有明显正向作用,科研能力巅峰在32—39岁和59—69岁间出现[4]。刘俊婉等人以中国科学院院士为研究对象,采用论文数和年均引文数为指标,对科学精英的论文产出力和影响力进行研究,结果发现,56—70岁是院士论文产出力和影响力的高峰期,不同署名顺序的科研人才在论文产出力的年龄分布上存在差异[5]。纵观已有研究,学者们对人才年龄与科研产出的关系结论不一,但可以肯定的是,年龄对科研人才的创新具有一定的影响,且科研人员在一生中存在一个特定的创造年龄区间,而关注处于创造年龄阶段的科研群体,將更有利于创新成果的产出。正因如此,揭示职业教育学科科研队伍的年龄结构及其最佳创造年龄,对促进职业教育学术成果的产出将具有一定的启发意义。

职业教育专业期刊是传播职业教育学科信息和发表专业学术成果的重要载体,其作者群是职业教育学科科研队伍的中坚力量。为此,本文选择职业教育专业期刊的作者群为研究样本,选取了2005—2019年间职业教育类专业期刊的作者群为抽样对象,且样本作者均为学术论文作者,共统计了16 874个有效样本,通过揭示该群体的年龄结构及其创造年龄特征,进而管窥职业教育学科科研队伍的年龄与创造力间的内在联系。以上述样本的年龄数据为基础,文章从一个侧面对职业教育学科科研队伍的年龄结构、科研队伍创新产出的平均年龄和最佳年龄、科研合作者的年龄特征等问题进行了探索性研究。

一、职业教育科研队伍的年龄结构

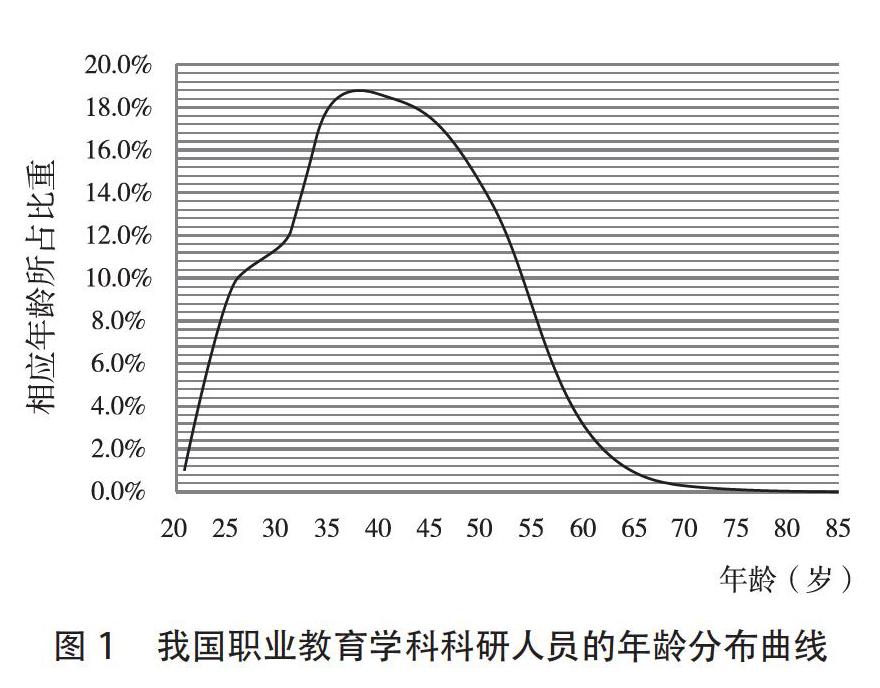

通过分析样本作者的年龄构成,可以从一个侧面反映出当前我国职业教育学科领域科研队伍的年龄结构特征。首先,计算样本作者的年龄。横断某一年份(t),用(Xt-Xa)计算作者发表科研成果时的实际年龄。其中,Xt为作者发表科研成果的年份,Xa为作者出生年份。其次,以作者年龄为横坐标,各年龄人数所占比重为纵坐标,绘制出近15年来我国职业教育学科科研人员的年龄分布曲线图,结果见图1。样本数据显示,职业教育科研人员发表成果的最小年龄为20岁,最大年龄为85岁。从图1中可以看出,我国职业教育学科科研队伍的年龄分布呈单峰分布特征,峰值区间为34—46岁,峰值年龄为37岁。这表明,34—46岁年龄段的职教科研人员是我国职业教育研究的主力军。统计结果也显示,该年龄段的科研人员数量占到了统计总人数的47.4%。

进一步分析职业教育科研人员的年龄分布曲线图发现,我国职业教育科研人员的年龄分布呈单峰偏左特点,且偏幅较大,这表明我国职业教育学科科研队伍的年龄整体呈现年轻化趋势。究其缘由在于:(1)《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》和《国家职业教育改革实施方案》等有关文件的相继出台使得职业教育事业受到了广泛关注,与此同时,“一带一路”倡议、“中国制造2025”战略、“互联网+”计划等国家战略的实施更是为职业教育领域提供了新的机遇与挑战。在此背景下,大批青年学者纷纷进入职教研究领域,积极作为,探索广阔天地。(2)近年来,随着国家不断加大研究生的招生名额,并积极出台相关人才的引进政策,职业教育科研群体得到了一定的扩充,科研储备人才也得到了一定的稳固。青年学者的加入和后备人才的流入不仅为职业教育研究队伍输入了新鲜血液,增强了研究群体的生命力和活力,使其朝气蓬勃、焕发生机,而且还推动了职业教育领域的人才流动,使科研队伍更加具有合理性和可持续性。

二、职业教育科研人员创新产出的平均年龄

科研人员创新产出的平均年龄不仅能够较好地反映一个学科科研队伍创造年龄的集中分布趋势,也是反映科研队伍创新潜力特点的重要指标。通常而言,一个学科的科研队伍创新产出的平均年龄越小,表明该学科科研队伍的年轻化特点越明显,学科发展的后备人才力量越强;反之,如果科研队伍创新产出的平均年龄越大,则预示着该学科发展的后备力量需要加强。

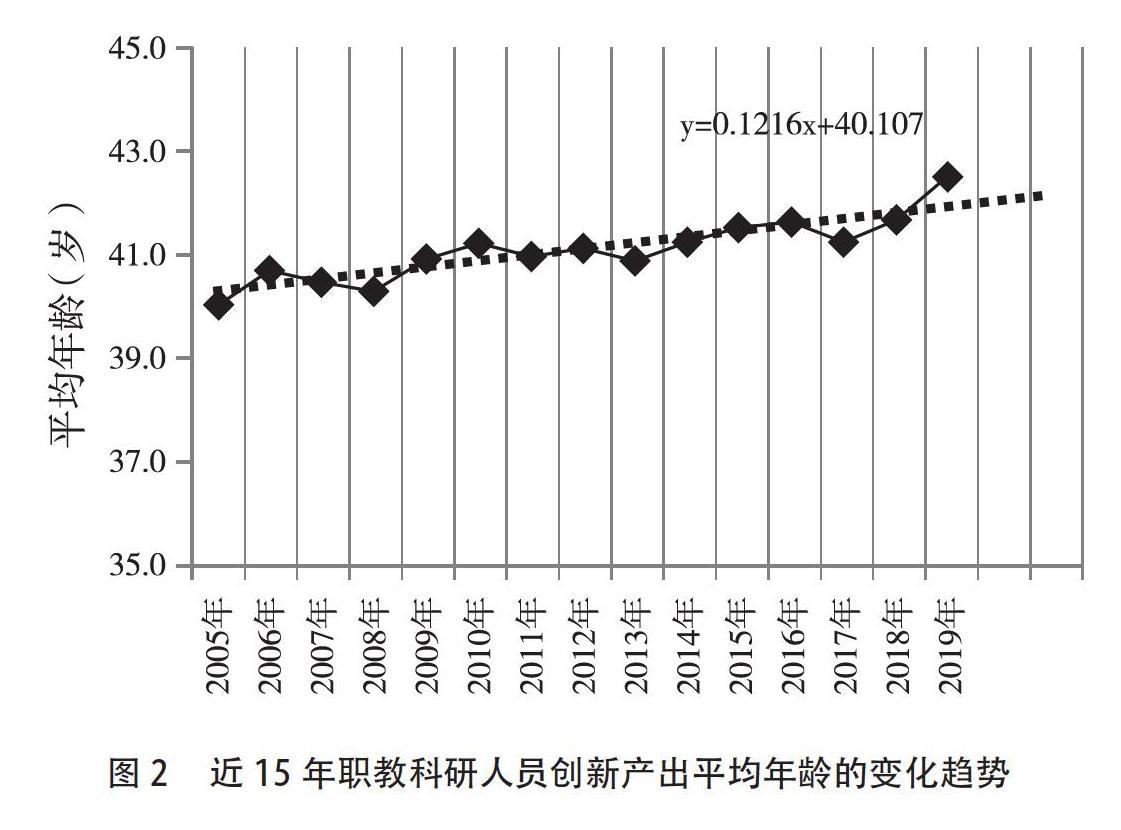

根据对2005—2019年样本作者创新产出年龄的统计结果发现,我国职业教育学科科研人员创新产出的平均年龄为41.2岁。同时,从统计期内职业教育科研人员创新产出平均年龄的历年变动趋势看,近15年来该科研群体创新产出的平均年齡呈现缓慢增长趋势,已经由2005年的40岁增长到2019年的42.3岁,具体情况如图2所示。进一步对职业教育科研人员创新产出的平均年龄进行线性回归分析,得到回归方程:。由此可以预测,未来5年职业教育科研人员创新产出的平均年龄将进一步增大到43岁。究其原因,随着职业教育学科的不断成熟,职业教育研究领域内创新产出的难度也在持续增加,进而导致科研人员创新产出的平均年龄不断增长。

三、职业教育科研人员创新产出的最佳年龄

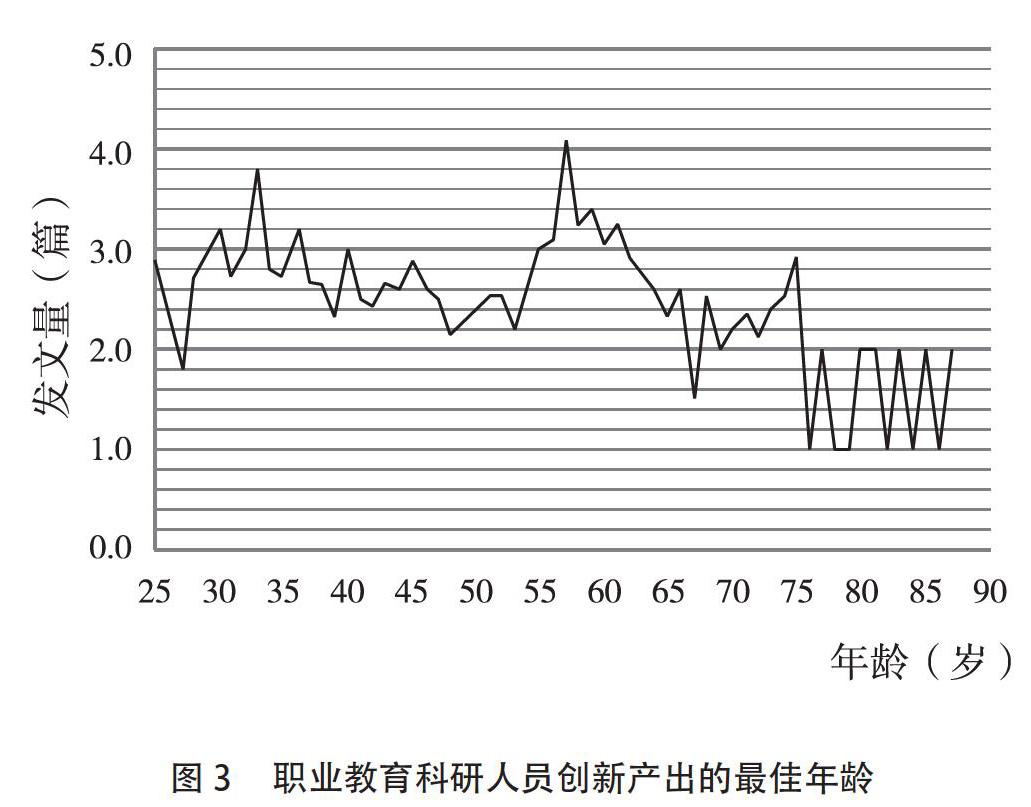

人才学认为,最佳年龄成才规律是一种客观规律,即人一生中存在成果创造最佳时期,在这一时期,人才的创造欲望最强,取得的成果也最为丰富[6]。同时,最佳年龄规律是一种统计规律,一般通过数据统计可以得出某一个学科领域科研人员创新产出的最佳年龄。在统计职教期刊作者创新产出的最佳年龄时,采取先分别统计各年龄作者在统计期刊发表论文的数量,然后从纵向角度再将各年龄段的数据连接起来,在此基础上得出一个具有统计意义的学科最佳创造年龄。在研究过程中,各年龄作者发表论文的数量以该年龄全部作者年均发文数量的平均数作为研究指标,统计结果如图3所示。数据表明,职业教育学科科研队伍的最佳年龄曲线出现了两个高峰,峰值年龄分别为33岁和57岁,处于两个峰值年龄的作者近15年来年均发文量分别为3.8篇和4.1篇。最佳峰值年龄之所以出现在33岁,其原因在于青年学者在完成研究生学习后,在职业生涯早期经过一段时间的专业研究积累,之后开始进入学术创新的最佳时期,这一时期的学术成果也相对较多。另一高峰出现在57岁是因为,随着学术积累的增加,中年学者拥有更为敏锐的学术目光、扎实的学术功底、深厚的学术积淀及丰富的科研经验,进入了科研生涯的最鼎盛阶段,因而科研成果的产出相对更多。

为了进一步揭示职业教育科研人员最佳创造年龄的变化规律,遂分别比较了2005—2009年、2010—2014年、2015—2019年三个阶段职业教育科研人员创新产出的最佳年龄情况。结果发现,2005—2009年,职教科研人员的最佳创造年龄曲线呈单峰分布,最高峰值年龄为55岁,该年龄的研究者年均发文4.2篇;2010—2014年,职教科研人员的最佳创造为年龄曲线呈双峰分布,最佳创造年龄分别为30岁和60岁,处于这两个年龄段的研究者年均发文分别为3.1篇和3.2篇;2015—2019年,职教科研人员的最佳创造年龄曲线亦呈现双峰分布,峰值年龄为35岁和60岁,处于上述两个年龄段的研究者年均发文分别为3.3篇和3.1篇(见图3)。由此不难发现,一方面,近15年来,我国职业教育学科科研人员的最佳创造年龄总体呈现高移趋势(见图4)。究其原因,随着职业技术教育学科的不断成熟,职业教育知识总量持续增长,导致学科创新成果产出难度进一步加大,这使得研究者创新产出的平均年龄和最佳年龄都出现高移现象。另一方面,近10年来,青年研究者的创新产出不容忽视。2010—2019年间,职业教育科研人员的最佳创造年龄出现了30岁和35岁两个高峰,这在一定程度上归功于我国卓有成效的职业教育学术后备人才培养工作。自2007年我国第一个职业技术教育学博士后流动站落户于华东师范大学,至此形成了“学士—硕士—博士—博士后”完整的职业教育学科人才培养体系。截至2018年,全国职业技术教育学博士点增加到27个,硕士点增至134个[7],覆盖了研究型高校、地方高校和师范院校等,每年都有大批的优秀青年学者加入职业教育科研队伍,这使得职业教育科研队伍的年龄结构呈现年轻化趋势,并使职业教育科研人员的最佳创造年龄也呈现出低龄化特点。

四、职业教育科研人员合作年龄的分布特征

团队合作是现代科学研究的重要特征之一。学者们通过互相交流科研经验、共享科研选题和资料、获取科研基金等途径来提升科研创新能力,进而加速学科发展。统计2005—2019年职业教育类期刊发表的合作研究成果发现,两人合作的成果占统计论文总数的比重最高,为29.9%;与此同时,三人合作成果占比为8.2%,四人合作成果占比为1.6%,五人及以上合作成果占比最低,仅为1.1%。由此可见,两人合作研究是当前职业教育研究领域的主要合作方式。因此,本文选择对两人合作的作者年龄结构作进一步统计,揭示职业教育科研队伍的合作年龄特征。对两人合作论文的作者年龄统计后发现,第一作者年龄跨度为21—83岁,平均年龄为40.3岁;第二作者年龄跨度为20—72岁,平均年龄为40.9岁。如图5所示,在两人合作研究模式中,青年—青年、青年—中年、中年—青年、中年—中年学者间的合作区域均较为密集,而老年学者的合作区域几乎为空白。这说明,在职业教育研究领域中,青年学者与中年学者更倾向于构建合作研究关系,而处于其他年龄段的学者则合作研究趋势不明显。

为进一步揭示职业教育科研人员的合作年龄及合作频次规律,以10年为组距划分年龄组,对两人合作这一典型合作模式中各年龄组作者间的合作人数进行统计,结果发现,30—50岁年龄段的研究者多选择与同年龄段的研究者进行合作。其中,第一作者与第二作者同时处于40—50岁年龄段的合作人数最多,分别占各总署名人数的30.6%和27.7%;第一作者与第二作者同时处于30—40岁年龄段的合作人数次之,分别占比29.2%和27.5%。相比之下,30岁以下或者50岁以上年龄段的研究者们更倾向于与自身年龄段不同的研究者建立合作关系,具体情况见表1。就合作研究动机而言,一方面,由于同龄或近龄学者彼此行为模式类似,具备更多的共同话题,在研究过程中更容易产生共鸣,因而更倾向于合作;另一方面,分处不同年龄段的学者间合作往往是一种师生合作模式,导师通过对学生的“帮扶带”,以更好地促进人才培养和学科知识的传承。

五、对职业教育学科科研队伍建设的启示

定期对职业教育科研群体的年龄结构、平均年龄、最佳年龄和合作年龄进行检测,能及时评估科研队伍的健康程度,调整研究型人才的管理措施,以最大限度地激发该群体的创新创造活力,从而建设一支高质量、高水准的职业教育科研人才队伍。

(一)加强职业教育科研队伍的分层管理

一方面,中青年科研人员作为职业教育科研领域的主力军,要继续发挥其在科研成果创新方面的中坚作用。要不断改善中青年学者的科研条件,采取有效的激励措施,激发他们产出更多的创新性学术成果。另一方面,针对职业教育科研队伍进一步年轻化的特点,要为年青学者打造良好的学术成长环境,为其进行科学研究创造良好的条件,激发其学术研究的热情,并通过学术交流、科研培训、出国深造等多种方式帮助其快速成长。此外,要充分发挥前辈学者的作用,重视前辈学者对后辈学者的引导和帮扶,建立起正常的新老人才交替机制,以期形成高水平的、年龄结构合理的职业教育科研人才梯队。通过对不同年龄段科研人才的分层管理,可以促进职业教育科研队伍的可持续发展,为职业教育创新成果产出提供重要的人才保障。

(二)充分激发中青年职教科研人才的创造力

首先,要营造良好的创新环境与氛围,为中青年职业教育科研人员创造良好的科研条件,搭建事业发展平台,为其科研工作提供充足的研究经费。这需要建立合理的激励制度,对做出突出贡献的学者及时给予表彰和奖励。其次,加强以中青年科研人员为主的科研团队建设,特别是重视对青年学者的传帮带作用,要在项目申请、学术论文发表、职称晋升等方面向其倾斜,以此来挖掘青年学者的创造潜力,促进青年研究队伍的快速成长。再次,加强中青年科研人员的学术交流与合作。要积极展开多种形式的学术交流活动,如定期组织专家讲座,举办学术年會、主题研讨会、研究生论坛等会议;推动国内外合作研究,倡导国内学者间的合作,鼓励与国外知名学者和研究组织建立稳固的合作关系,共同进行科研攻关;重视职教科研队伍的继续教育,支持科研人员攻读博士、硕士学位;举行科研能力培训班,选派优秀人才出国访学、专题考察等。

(三)重视职业教育后备科研人才的培育

首先,加强职业教育学科研究生教育,重视研究生人才培养。要加强职业教育硕士点、博士点建设,重视研究生培养环节管理,提升职业教育学科研究生培养质量;强化研究生学术训练,提升其学术研究能力。其次,加大对职业教育学科研究生的资助力度,完善“奖、助、补、免”多元资助体系。要探索校企合作育人模式,与社会力量共同设立奖学金、科研基金、联合培养基金等,为职业教育学科的研究生创造良好的科研条件。再次,通过学术交流合作来培育职业教育后备科研人才。鼓励通过共同撰写科研成果、完成课题项目等方式来增进导师与研究生间的合作;积极促进职业教育学科研究生的学术交流,为其搭建学术交流合作平台,通过参加国内外学术会议、出国深造等机会来实现更为广泛的合作交流。此外,还应当增强职业教育吸引力,激励更多其他学科领域的研究者加入到职业教育研究行列,以充实职业教育学科后备人才队伍。

(四)促进各年龄段科研人员之间的合作研究

根据当前职业教育学科科研人员之间的合作研究状况,未来还应在现有基础上进一步促进不同年龄段科研人员间合作研究的深度和广度。一方面,在继续促进职教中青年学者合作研究的基础上,加强隔代学者之间的合作研究。要继续发挥师生型合作模式和中青年同辈学者间合作模式的示范效应,并进一步加强导师在研究生培养过程中的引导作用,培养后备学者的合作研究意识和能力。同时,要充分发挥老一辈学者在科研经验和学术资源方面的优势,激发年轻一辈的学者合作研究的主动性和积极性,构建老中青学术研究共同体,形成各年龄段学者间多种合作形式并存的良好氛围。其次,加强职业教育研究机构和团队中合作研究文化建设,激发各年龄段合作研究者的潜力、活力和创造力。要积极营造和谐的合作研究氛围,组建职业教育科研小组,分组承担课题项目,定期举办专题调研、学习论坛和主题辩论等活动;加强合作研究平台建设,借鉴不同学科范式,开展多种形式的合作探究,增进不同学科背景甚至是跨机构、跨区域学者间的学术交流与合作,达到“1+1>2”的效果。

参考文献:

[1]刘德道,硕晶忱.现代人才学[M].郑州:河南人民出版社,1986:112-113.

[2] KAREN L. H,PHILIPPE J. R,PHILIP A. V. Relation between Aging and Research Productivity of Academic Psychologists [J].Psychology and Aging,1986,1(4):319-324.

[3]赵红州.关于科学家社会年龄问题的研究[J].自然辩证法通讯,1979(4):29-44.

[4]林曾.夕阳无限好——从美国大学教授发表期刊文章看年龄与科研能力之间的关系[J].北京大学教育评论,2009(1):108-123,191.

[5]刘俊婉,郑晓敏,王菲菲,等.科学精英科研生产力和影响力的社会年龄分析——以中国科学院院士为例[J].情报杂志,2015(11):30-35,61.

[6]罗洪铁.人才学原理[M].成都:四川人民出版社,2006:19-20.

[7]闫广芬,陈沛酉.回望百年:中国职业教育学科发展的成就与挑战[J].四川师范大学学报(社会科学版),2019(3):101-107.

[责任编辑 王文静]

The Age Characteristics and Enlightenment of the Scientific Research Team of Vocational Education in China

WANG Juan, HAN Yongqiang

Abstract: Using the method of scientometrics, the age samples of 16 874 vocational education researchers in the past 15 years were statistically analyzed, and it was found that young and middle-aged scholars were the backbone of the scientific research team in vocational education. The average age of the vocational education research team was 41 years old, and the peak creative age was 33 years old and 57 years old. Researchers between the ages of 30 and 50 are more likely to build collaborative research relationships. In view of the age characteristics of scientific research teams in vocational education and their influence on creativity, stratified management should be implemented for researchers of different ages in the future, so as to fully stimulate the creativity of young and middle-aged scholars, attach importance to the cultivation of reserve scientific research talents, and promote cooperative research among researchers of different ages.

Key words: vocational education discipline; scientific research team; age characteristics