《S/Z》:视角与元语言的阐释与流动

2020-10-12卢果

卢 果

(湖北师范大学 文学院,湖北 黄石 435002)

《S/Z》是罗兰·巴特对巴尔扎克中篇小说《萨拉辛》的重新解读。作为一篇古典意义上的现实主义之文,《萨拉辛》具有可读性。然后,这种可读性在罗兰·巴特的笔下俨然成了一篇可写之文。罗兰·巴特对这矛盾性的存在解释:“体验古典之文的复数的最上途径,即为倾听文,仿佛彩虹的变换,由多种声音展开,以不同波长进性,并时时处于倏忽而至的叠化过程,此过程所产生的间隙,使发话行为可自一视点转化至另一视点,一无前兆。”[1]可读之文向可写之文的跨越在于文本出现的空隙,在于《萨拉辛》作为可读之文的空白的存在,使得作为读者的罗兰·巴特具有了阐释的权力。如果我们从一个大的视角,即罗兰·巴特的转变来看,可写之文的出现并不是值得意外的事件。德里达用语言学的差异性来否定了柏拉图主义,对传统的二元对立之中的权威一方挑战,使得逻各斯中心主义变得令人质疑了。而罗兰·巴特附和德里达之处在于他把作品和文本区分:作品的地位下降,文本变成了读者的狂欢。《S/Z》正是他从结构主义走向解构主义进而走向身体和欲望的驿站,在尼采的上帝之死后,作者死了,可以说《萨拉辛》变成了文本,作为读者的解读权力被放大。“如果说,他从前的写作,不论是《写作的零度》,还是《符号学原理》,不论是《神话学》,还是《叙述作品结构分析导论》,都应该归于作品概念下——它们确实在试图阐述真理,寻找本质,挖掘深度;那么此后的写作,他的文本理论之后的写作,确是在嬉戏、欢闹和娱乐。”[2]从经典叙事学发展到后经典叙事学,《S/Z》是值得注意的文本。《萨拉辛》是一个古典之文,尽管罗兰·巴特在进行着阉割式的五种符码的解构,由于文本内在叙事力量的强大,《S/Z》的“解释性编码和行动编码自始至终都是在横轴上移动”[2]。可见,依赖可读文本的严谨性,这两种编码得以使用。我们发现,《S/Z》在分割、命名的解构主义之下,也有着结构主义的影子。《S/Z》体现了叙事的转向,是值得探讨的。

一、 故事 : 《S/Z》的视角以及文本层次转变

《萨拉辛》由内外两个故事构成,大致分为六个场景。伯爵夫人家里为小说的第一个场景。文本以第一人称“我”开始叙事,一开始就向读者伸出圈套,读者和侯爵夫人同时被“我”裹挟而去,不明真相。他引诱着读者,留下“迹象”,以待下文公布答案,另一方面,他又当着读者的面,设置下一场的引诱——侯爵夫人。读者和夫人同时处在不明所以的语境下,直到最后的谜底揭开。在文章的开头出现了“这是个男人”“他在这宅第内初次露面”的话语。[1]“我”处在界限上,掌握着故事的主导权。格雷马斯把人物看成行动元,这样看来,在场景一中,就出现了两个行动元,其一:好奇之辈、青年政客、哲学家、银行家、旁观者、冒失鬼、包打听、闲逛的好事之徒构成探秘的行动元,他们一次又一次的尝试归于失败。他们指向了一个谜团,由此出现了第二个行动元:马里亚尼娜、朗蒂伯爵夫人、菲利波、朗蒂伯爵。他们代表守护秘密的行动元,二者对立,最终引出来老人、侯爵夫人出场。就此,小说过渡到了“我”和侯爵夫人的第二个场景。语言的欺骗性再次展开,故事又一步进行了延宕:“倘若您知道这帧裸体画是对一尊女人的再摹写,或许就不会这样赞美了”。“她到底是谁?”夫人第一次质问,但是“我”却支吾开去。语言又一次发生了延宕。可以发现,文本以第一人称“我”的视角,向读者讲述了自己的宴会以及宴会后与夫人相约来讲故事的经历。其中,在“我”对夫人讲故事的过程中,读者们不仅可以看到“我”所讲的故事,也可以看到“我”对夫人欲望的故事。第一人称的视角在萨拉辛的故事中成了上帝视角:“我”可以穿梭于萨拉辛的情绪中,第一人称视角的权力与视野发生了异变与扩大。“我”主宰着故事,可以随时进入到人物的内心之中,看到秘密显露的瞬间。

然而,当文本变成《S/Z》时,我们发现文本的面貌换了一个样子,它成了一个阉割的故事,成了一个能指闪烁的群星。它包含了三个阉割故事层面。其一是萨拉辛( Sarrasine) 对赞比内拉( Zambinella)爱的追求,以萨拉辛被杀告终。萨拉辛寻求着自己的镜像,凝视着自己的阉割。其二为叙述者“我”对侯爵夫人的讲述,故事的结局是夫人违背了契约,“我”和夫人因为听了这样一个“阉割”的故事,也受到影响,阉割再一次得到传染。其三是罗兰·巴特对《萨拉辛》的阅读。在这层阅读之下,故事受到阉割成为五种符码的编织物,不再连贯,成了星形裂开的文、破碎的文。而作为读者的罗兰·巴特也受到的阉割传染性的影响,面临阉割的风险。现在,有学者已经认识到了罗兰·巴特的符号学体系与叙事转向之间的关系,试图从叙事理论内部对叙事转向探讨。他认为罗兰·巴特的符号学理论提供了这种参照视角,“元语言符号学到含蓄意指符号学的转变反映了叙事转向的内在逻辑。元语言符号学局限于文本本身的意指关系,而含蓄意指符号学则指向文本之外的世界,其所指是意识形态的一部分。”[3]罗兰·巴特前期《叙事作品结构分析导论》是他结构主义时期的代表,而后来代表作《S/Z》则超越结构主义,对语言的结构解构,走向了后经典叙事学。由此,我们可以从元语言的角度对《S/Z》解读,进一步发现作者的转变及其价值。

二、 文本 :元语言与阐释性阅读

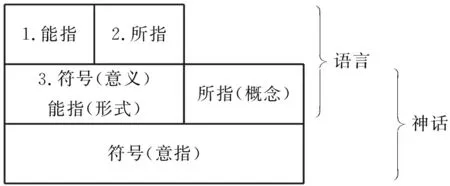

在巴特的五十年代,《神话学》是他解析神秘的论著。他对神秘化关注的地方是巴黎社会,这时还有福柯对人类文明的人工生产性进行的批判。受到索绪尔的影响,巴特用一个图(图一)展现了神话的构成模式:

图一

“神话在此有两种符号系统,第一种符号系统即语言学系统,它由能指和所指组成符号,第二系统才称为神话。”[2]巴特把这里的神话称作元语言,而语言系统则为素材,神话是对语言系统的解释。发展到六十年代,巴特结构符号学理论更加明显的出现了,元语言的位置也可以清晰的看到,图一的模式发展到了如下:

图二

“真实体统构成了元语言的所指,直接意指正是因为谈论一种意指系统,谈论一种语言(真实系统)而成为元语言,它是一种以符号学为对象的符号学,而这种二级符号学(元语言)又成为含蓄意指的能指表达面,这里,它以一种修辞学的方式出场,同其内容面(意识形态方式)一道构成了含蓄意指图。”[2]我们可以看到从神话学到符号学理论,都有元语言的存在。元语言具有一种科学性,并且它会指向含蓄意指层,并带有意识形态性。元语言作为对材料的阐释语言,是材料的符号化。

到此,我们可以把目光转向《S/Z》的三层结构了,我们可以做一个比照。首先,萨拉辛追求赞比内拉的故事为材料,可以看作指向真实世界,这是一个巴黎人耳熟能详的故事。在这一层里,“我”是叙述人,以阿多尼斯的画像展开,故事层层深入。在这层叙事里,“我”可以对材料进行随心所欲的安排,把这个故事当成一个商品来交易——讲述故事(商品)来换取和侯爵夫人的一夜情。“我”深入萨拉辛的内心世界,萨拉辛因为受情欲支配或狂喜或陶醉或愤怒的行为及心理“我”都了然于胸。在《萨拉辛》的第三个场景“小而雅致的客厅”里,“我”在这个令人狂喜的夜晚,沉浸在欲望之中。而萨拉辛的故事里“艺术家感到一阵冷颤掠过全身,继而觉着肉体深处一团炉火呼啦啦直烧起来。”[1]萨拉辛想跳上台去,占有赞比内拉,而“我”想在此刻占有侯爵夫人。我们可以看到萨拉辛对赞比内拉的情欲和“我”对侯爵夫人的欲望有了一个在纵聚合轴上的隐喻同构性——“我”讲这个故事是有目的的,这个故事是按照“我”的欲望来编排的。故事的结尾,二者也出现了同构性:萨拉辛原来是空无的、无法分类的被阉割的人,萨拉辛得知真相,内心绝望,被人杀害并且内心也接受了自己的死亡;而夫人拒绝和“我”定下的契约,故事(商品)的交易没有达成并且两人都受到了阉割的伤害。在这个层次里,元语言“所指”力量得到了充分的展现。接着,文本进入到下一层。“我”讲述萨拉辛阉割的故事的整体又作为一个符号,成为第三系统的修辞学“能指”,它可能又意指其他的内容,比如说罗兰·巴特的解构思想。罗兰·巴特的解构思想又和意识形态相联系,指向社会和历史。如果说,在结构主义阶段,罗兰·巴特在追求着科学性和客观性的话,在后结构主义阶段,文本的溢出到了社会历史的维度了。

《S/Z》的最后一层是元语言和它的所指一起走向了含蓄意指的大门,也即巴特的天才式解读。他把《萨拉辛》分为561个语汇,这些语汇的划分有的是整段的文字,有的划分到了一句话,划分的根据就是人们能观察到的最佳的意义空间。这些语汇被分为五种符码:情节符码、阐释符码、文化符码、义素符码和象征符码。如果说在结构主义阶段,他力图通过演绎法来寻找叙事背后的规律的话,那么现在他就在拆解。在此就会出现一个悖论:五种符码把全文进行编织不也是一种结构吗?但是我们发现,这种结构是一种拆解性的存在,它拆解了传统作品至高无上的权威,它在试图打破柏拉图主义的理性影子。巴特看到了他之前构建的结构主义的权威性:虽然他试图对权威进行解神秘化,但他的结构主义不能不说也是权力的化身,它是在找到那个颠簸不破的真理,那个客观的规律。现在,他恢复了阅读——“究其实,阅读是一种语言的劳作。阅读即发现意义,发现意义即命名……是维护文须承担责任的方式,展程体系复数性存在的途径(倘若我结账,则定然重构单数的意义、神学的意义)。”[1]他把读者的阐释权力很大地显现出来。那么,巴特对元语言解读的“元元语言”体现在哪里呢?《S/Z》书第四十七个片段取名为“s/z”,这部分也正好处于全文的中心,暗含了主题。“阉割”的意义包含其中。“萨拉辛在赞比内拉之中凝视自己的阉割”[1],萨拉辛( Sarrasine) 对赞比内拉( Zambinella)也即S对Z。“/”象征了差异,它的消失就象征了差异的消解,界限两边趋向融合,都受到了阉割的影响,走向无中心化与空无。有学者也注意到了阉割的力量:“《萨拉辛》是巴尔扎克的一部中篇小说,罗兰·巴尔特在对其做了一种生产性的阅读,这一阅读充满了拉康主义的基调,它一方面利用拉康的幻象公式$◇a重述了幻象的构成,另一方面又运用拉康的阉割理论讨论了幻象的阉割后果及其传染性,就是对S/Z这一阉割效果的形式化表达。”[4]吴琼研究了阉割理论和拉康的渊源关系。上文我们已经讨论了阉割的三个层次,其实最后还应注意到的是最后一层:语言的最终权威性,它阉割了一切,包括作为读者的罗兰·巴特。巴特说,不管作者还是读者,我们只是一个往返的通道,最终凌驾于我们的还是语言,所有的都是语言在言说。

三、意义:权力之下的轨迹

在结构主义阶段,意义已经有了溢出文本的迹象,“事实上,叙述只能从使用的叙述的外界取得意义。超过叙述层次就是外界,也就是其他系统(社会的、经济的、意识形态的)。”[5]到了解构主义阶段,意义已经是一个非常明显的的词汇了。我们可以再从萨拉辛的角度梳理一下,在第二系统里,《萨拉辛》是一个怎样的故事,意义会体现在哪?在含蓄意指那里《S/Z》存在的意义又指向了哪里?

我们尝试通过萨拉辛活动的三个地点来看权力意识,如图三所示:

可以发现,在第二系统文本阶段,在叙述者的解读中,萨拉辛一直处于出走与回归之中。首先,他在童年阶段就表现得与众不同,会做出离经叛道的举动,他会陷于躁动之中,他爱上雕刻,但是最后被教会驱逐,受到惩罚。接着,再到从布夏东画室学成自我离开,在这个阶段,他的欲望被老师合理的疏导,在艺术的世界里,他沉迷其中,学有所成。最后他的驱逐惩罚与自我离开二者合一:他因为追求对“符号”即赞比内拉的爱,陷于狂喜,不能自拔,最后被红衣主教所杀,然而同时也接受了自己的死亡:“这是与基督徒相称的善行”。“爱不复存在了!我对一切快乐,一切人类的情感,都无感觉了”。[1]三个阶段形成了一个封闭的圆形结构,可以看到,当他对环境反叛时,会遭到惩罚;当他顺从环境时,他会学有所成。但不管人物怎样行动,罗兰·巴特总会用一个“阉割”的主题来对待:在童年时代,萨拉辛受到父亲和教会的阉割,他在父亲的权威下,没有一个孩子天性生活的环境。在布夏东的画室,他遇到了像母亲一样呵护的老师,老师在这里弥补了他缺失的母亲的角色,“母亲”引导着他的天性,使得他雕刻的水平有了很大的提高。但是此时的他却对情爱浑然不知,完全处于“纯朴”的状态里,这种状态也可以理解为阉割之前的混沌状态,它是一种跃跃欲试却安全的状态,体现了多种可能性:一方面,萨拉辛远离真实身体的阉割,使自己在处在一种原始态,另一方面,暗含了可能的诱惑,这可能就是一个巴特在结构主义时期提到的“迹象”。但到最后,阉割还是成立了。他从一开始就爱上对“符号”幻想,他爱上的是一个身体、一个雕像,就像希腊神话故事中皮格马利翁爱上了自己的雕塑,只不过萨拉辛的结局和皮格马利翁相反,他在发现了赞比内拉被阉割过的身体——一个空无的、无法分类的躯体之后,他最后走向了死亡,也被阉割。在此,第三层含蓄意指的意义就出现了:这是一个反讽话语,不管人物做出怎么样的举动,他都会受到伤害。这体现了权力的无孔不入:我们深处于权力的无形大网之中,我们被操控和影响着,我们被“阉割”。

地点萨拉辛的表现结果罗兰·巴特的解读耶稣教会学校骚动不宁、超长的热情、咬、雕刻开除(遭惩罚)阉割布夏东的雕塑室年轻的灵魂喷涌热情自我离开阉割意大利年轻人的心灵顿时被征服了、迷狂被杀(惩罚)自杀(永远离开)阉割

在叙事学转向之前,罗兰·巴特就注意到了文本之外“意义”的存在。在《神话学》中,他看到了渗透与社会角落的权力无意识形态:人们被控制其中却浑然不知,人们已经被操控住了,成为“被动的我们”。他对布莱希特的《大胆妈妈》这部戏剧的关注不是没有道理的,他让人们看到了那个可怕的网络存在—— “在一个仍旧异化的社会里,艺术是批判性的,它除掉一切幻觉,即使是自然的幻觉。”[2]他看到了神话的意指作用和人们对它异化的改造。神话意义不断消失又被重新阐释赋予,元语言不断在更新,神话也在改变。

罗兰·巴特从结构到解构最后再到身体的欲望,都可以从权力的角度得到解释,他在关注着权力对人们的影响,他不想成为权威的化身,他远离着经院的大学、无创新的“答辩”。他不断地创造一个个新的理论,否定自己,再创造再否定,最后走向身体的快感,找到他最能把握到的归宿。我们在此也可以看到《S/Z》有关权力的态度和福柯相似性。福柯提到了三种权力:君主权力、规训权力、生命权力。欧洲十七世纪之前君主权力意味着流血,它代表了强制力量的存在,人们匍匐在权力之下,感受到压迫,而到了十七世纪之后,学校、工厂、军队、监狱在欧洲充斥起来,它们对个体规训,让其变成驯服的有用物。这种遍布于社会机制之中的规训对人们进行塑造,使人们成为某一种目的可能。人们时时刻刻在权力之下。在《S/Z》中,罗兰·巴特提到古典之文时说,古典之文的世界被形容词化了,一切都是经过限定的,我们所要做的是破除这些限定的形容词,体现了对原有秩序和话语权的背弃。

在他划分的五种符码的中,一种为文化符码,巴特看到了传统的力量。他总结说主人公萨拉辛是“死于无知”,“他正是因他人的话语而死,正是这话语理由太多而死……主体适应环境及生存与之息息相关。”[1]萨拉辛早就看到了事实的真相,然而他却不承认,他一次又一次欺骗自己。他的欺骗性话语是社会话语所构成的,最终导致了自己被阉割。文中第八十三节为“经验的声音”,这些经验包括了日常行为的实际储存以及自己写过的故事性模式大全(劫持、爱的表白、谋杀)两部分,而且这两部分是人类经验的世代承袭的积贮。可以看到,杀死萨拉辛从表面上看是红衣主教的杀手,实际上是语言,它囊括传统话语,语言有着至高无上性,它控制着一切,人们在它的控制之下,却不得而知并受其摆布。从罗兰·巴特对语言的恐惧中,我们可以看到拉康的影子,在拉康笔下,语言意味着缺失、意味着人们难以回归最美好的本我以及语言对人是一种伤害。

罗兰·巴特发展到后期的去中心化和片段写作体现在《谁是罗兰·巴特》等作品里。他不要自己成为一个权威、一个中心,他要对这些进行否定。在它的自传里,没有传统自传的威严和体系,他在进行文本的嬉戏,这就又一次体现了“反讽”的话语。罗兰·巴特后期的躯体哲学在《S/Z》也有表现,作品的首页就提到这部作品得以写成在于倾听,身体参与了阅读,受到影响。身体也参与了狂欢,巴特表现出了对身体的执念。后期的身体哲学在这里也可以发现影子——身体在追求快乐,它不再服从于权威。第三系统是“元元语言”,它体现意识形态性,从巴特的阅读中,我们发现了语言的权力意义,这种权力意识反过来可能又会影响第一系统。我们可以进行一下构想:当我们发现自己被权力束缚的处境时,我们会怎样创造我们的文学。总之,在溢出文本的意义中,我们发现了《S/Z》体现了语言的阉割性、权力的无处不在性以及权力对人的伤害。

四、总结

“我们可以说,作为含蓄意指面掌握者的社会,说着被研究系统的能指,而符号学说着其所指。因此社会似乎具有一种对世界进行解码的客观功能(其语言是一种操作程序),世界用第二系统的能指把第一系统的记号吸收或伪装起来,但是历史本身却使其客观性不能长存,因为历史是不断更新其元语言的。”[6]元语言是不断更新的,它的更新体现着社会的发展。总之,《S/Z》不仅体现了巴特从结构主义向后结构主义、叙事学向后经典叙事学的转变,也体现了他的权力观念——那种致力于消解中心的力量。由于文本内外存在三重阅读,我们尝试了从元语言的角度来分析故事到文本再到意义的发展,以便可以更清楚的看到文本的封闭结构被打破,意义溢出文本则是一种宣言式的显露的价值。在结构主义阶段,索绪尔语言学差异性原则为巴特树立了标杆,差异的强调消解了中心的权威,有着积极的意义,然而,当结构主义变成了一种权威的时候,它就成了一种权威,一个待消解的保守力量。到了后结构主义阶段,比如在《S/Z》中,如果“/”——差异消失了,纵聚合轴两边趋向了一致,会不会就是出现了无差异的混沌状态也即“阉割”?或者可以说罗兰·巴特反对的不是“差异”,而是权威?这是令人思考和再研究的。