把工程案例融入力学教学中的几点思考

2020-10-12刘建军曹志华

刘建军 肖 毅 曹志华 滕 芳 夏 彪 熊 伟

(湖南高速铁路职业技术学院,湖南 衡阳 421001)

1 力学教学存在的问题

力学概念是一种反映力学本质属性的思维认识,是人们在实践基础上经过感性认识上升到理性认识而形成的,力学概念是土木工程师进行学习、设计、施工、科研、处理解决实际工程问题的理论基础。当前在力学教学中存在以下问题:

1)在学习土木工程力学课程的过程中,有这样一个现象:如果以前在学习一些基本力学概念的过程中没弄懂没学透,而当后来面临新的、更复杂的力学知识学习时,会显得无从下手、力不从心。特别对于一些初学者,开始接触土木专业时就面临大量的、抽象的、理论性强的力学原理,又加上授课教师教学任务紧,对一些基本概念没讲清、没讲透,造成一些初学者对概念学不懂、对概念难以理解,再面临新概念、更复杂概念的学习,更加听不懂、学不会而产生畏难厌学情绪,恶性循环,这样将对学生以后的学习、工作埋下隐患。

2)一些工作在设计、施工、管理、造价的一线工程师,觉得书本上一些基本的力学原理过于简单不值得去深入学习研究,对力学原理粗糙、单一、肤浅的理解,缺少一种从全局、整体的高度认识、把握工程的思想,而往往很多工程事故就是由于设计人员或者施工人员对结构基本概念学习不足所致。2009年6月上海某13层在建居民楼发生整体倾覆倒塌,事故主要原因是由于施工方在大楼一侧无防护性开挖深坑,另一侧堆积9 m堆土,大楼地基土体受力不均产生的合力使地基土体发生不均匀沉降和整体平移,同时剪断PHC管桩,楼房整体失稳倒塌。负责调查事故的著名结构设计大师江欢成院士指出:近年来的施工事故,往往是在常识性问题上出错,犯错越来越低级。

3)随着现代计算机技术的飞速发展,从前对概念要求较高的手算或者经验逐渐被电算所取代,毕竟计算机没有思维,说白了只是数学计算工具,“黑匣子”的过程操作,对工程实际情况不能真实的把控,对结构不能优化设计,对计算方法、模型、结果不能合理判断,从而容易导致一些安全、质量事故。

2 工程案例启发力学学习

土木工程力学的概念繁多,从专业知识种类来分主要有材料力学、理论力学、结构力学、抗震力学等。土木工程类专业中力学是必开的课程,大部分的院校都开设了,但学生对学习力学的兴趣都不大、大多数学生都觉得力学枯燥,一上力学课就没兴趣、厌学,不听课;另一方面,有些学生认识到力学的重要性,想学但学不懂,产生畏难和厌学情绪[1-3]。针对以上问题,从日常生活和实践应用中入手,总结几个案例启发学生思考和学习[4,5]。

案例1:从房屋上梁是立放(梁高>梁宽)和平放(梁高<梁宽)启发抗弯概念的理解。

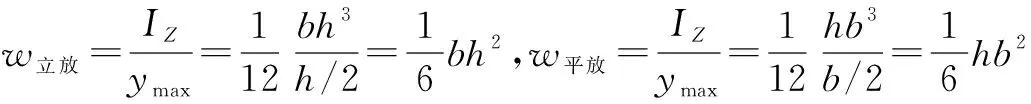

根据简支梁受弯应力强度公式可知,截面抗弯抵抗矩系数w越大,横截面上的最大正应力σmax就越小,梁的抵抗弯曲的能力就越强。

(1)

其中,σ为弯曲应力;M为荷载产生的弯矩;w为截面抗弯抵抗矩;IZ为截面惯性矩;y为距中性轴的垂直距离。

梁立放和平放图见图1。

(2)

因为h>b,可得w立放>w平放,即在相同的受力条件下,将梁设计成立放能增强梁的刚度、抵抗弯曲变形的能力,该例可以对梁的抗弯概念进行启发。

案例2:从日常坐公交车中学习结构抗震的基本原理。

大家平时生活中都有坐公交车的经历,汽车在行驶过程中会产生振动,车子是震动台、静止的人是单一的质量块,针对不同情况选取车上静止的人为研究对象。

车子速度快与慢的比,速度快的振动越剧烈,这说明加速度大,产生的地震力就越大;有扶手比没扶手的人位移要小、要更稳,位移小则刚度大,可推出有侧向约束更有利减振;提重物的比没提重物的人位移要大、颠簸更厉害,这说明质量轻的有利减振,质量大的地震惯性力更大;坐座位比站的人更平稳,说明重心低的,振动力更小;车上不抱小孩的比抱小孩的人越平稳,自由度和振型都变多了,还出现了薄弱层,这说明刚度均匀没突变的有利抗震减振;双脚并拢比双脚打开的人颠簸更厉害、越不稳定,双脚并拢是上宽下窄,刚度上大下小,下部是薄弱层,不利抗震减振;在车上保持身体笔直不动与随车身体扭动的人比,前者要费力、越不稳,柔性体系有利抗震减振,因为层间位移可消耗能量、有利减振[6]。该例可以对结构抗震的概念进行启发,比如:结构平面布置原则、以柔克刚的抗震设计方法。

案例3:从钢筋和混凝土材料的应变特点中理解受力钢筋不采用高强度等级的原因。

混凝土的峰值应变为0.002,普通钢筋峰值应变为0.001 5,高强度钢筋峰值应变为0.004,合理的钢筋、混凝土协调受力是钢筋先屈服,混凝土再压碎;如果采用高强度钢筋,既没很好发挥材料力学性能,又恶化构件的受力,因为钢筋还没屈服混凝土就被压碎,钢筋失去混凝土的包裹受力变形急剧加大,容易发生脆性破坏[7]。该例是对混凝土结构的受力概念进行启发,比如:运用控制位移变形而不是控制承载力来达到结构安全,让结构达到屈服强度后发生一定的塑性变形,产生在控制范围内的位移变形来消耗振动能量。

案例4:从采用高强混凝土(C60以上)的桥梁开裂现象中学习温度应力。

要使混凝土的强度提高,多加水泥是必要的,水泥用量过大带来两个问题:水泥多,水化反应产生的水化热就多,构件内外温差大产生不均匀温度场,产生温度应力使混凝土开裂;水泥多,硬化过程的干缩变形也大,产生塑性收缩变形使混凝土开裂。这就是“混凝土高强未必耐久性好”的原因,该例有助学生对工程材料中温度应力概念的理解。

案例5:从简易模拟实验中去学习预制板为什么不利抗震。

用砖块和木板做一个房子模型,在桌上用4块砖块“前后左右”围四面墙,把一块小木板只搁在左右墙上,这时沿前后方向和左右方向摇动桌子,你会发现前者只要轻轻用力摇桌子,房子就会出现剧烈晃动甚至倒塌;而后者你用力稍大,房子也不会产生像前者那样明显的剧烈晃动,这体现了“平面外刚度大于平面内刚度”的概念。然后用胶水把木板与砖块粘紧连接,这时再沿左右方向摇动桌子,会发现用胶水粘紧的比简支的要难摇动得多。从“5·12汶川大地震”的震害发现,大部分预制板结构的房屋都被震坏,短短几秒钟粉碎性破坏,瞬间破坏倒塌,主要原因是预制板端部与墙体没形成可靠连接、结构整体性差、延性稳定性差所导致,该例可以对结构抗震的概念进行启发。

案例6:从工程施工事故中学习结构的受力和稳定性。

2011年10月,湖南衡阳市在建楼房在顶层进行楼面混凝土浇筑过程中发生脚手架坍塌致使整个楼面垮塌,事故原因还在调查之中。

事故初步分析,脚手架坍塌的原因有:施工期间没有对脚手架进行结构受力分析及科学计算,脚手架布置不合理,结构无法形成受力可靠、稳定的支撑体系;随着楼面施工高度增加,风荷载作用明显,脚手架侧向刚度不足,没有必要的剪力撑抵抗风荷载作用;随着楼面施工高度增加,脚手架也随之增高,没有足够的剪力撑形成合理传力路线,压杆受力增大容易失稳破坏;荷载大、有振动的薄弱环节没采取加强措施;脚手架的地基基础处理不当,地基产生不均匀沉降;钢管、扣件年久生锈,材料强度不过关,承载力不足;施工过程中管理混乱,施工单位、监理部门管理不力,安全质量意识淡薄,该例是对钢结构的概念进行启发。

案例7:从火灾事故中去理解钢筋的力学特点。

1994年,珠海市前山裕新织染厂发生特大火灾和厂房倒塌事故,造成人员伤亡,社会影响极其恶劣。厂房倒塌的主要原因是:厂房从起火到火扑灭,大火持续燃烧近10 h,大大超过3 h的耐火极限;钢筋在持续高温作用下,钢筋屈服强度显著降低,产生过大塑性变形,承载力降低;在持续高温作用下,混凝土中的粗骨料和细骨料体积发生膨胀,产生脆性破坏;混凝土和钢筋在持续高温作用下,两者线膨胀系数差异扩大,两者握裹力不足,致使钢筋和混凝土不能协同工作,从而结构整体发生严重破坏,该例是对事故分析处理和结构防火的概念进行启发。

3 结语

力学概念的学习是一个从直观感知、逐步认知、综合理解的过程,学生在课堂学习上很难把力学和生活常识、工程实践结合在一起,作为教师,有义务把日常生活中的力学知识带到课堂上,这样可以帮助学生更容易理解力学知识,并把学到的力学知识运用到生活中去。实践证明,通过从现实生活的不同角度(日常生活、实验现象、工地应用、工程问题)启发学生学习,使得理论更好地联系工程实际,帮助学生建立初步的“工程力学概念”,对抽象的力学原理有更深的理解,将会取得良好的教学效果。