教学标准视角下中职专业“课证融通”研究综述

2020-10-10李松

李 松

(江苏联合职业技术学院江阴中专办学点;江苏省江阴中等专业学校,江苏 江阴214400)

一、引言

标准的建立是为了保证过程、行为在一定范围内获得最佳秩序,经由公认机构批准发布,可以共同重复使用的规范。职业技能标准建立是对各职业工种的知识技能水平做出统一要求,为社会人力资源运行环境取得最佳秩序,职业教育教学标准建立是在社会技能人才培养过程中建立基础性标准,为社会人才供给提供基本准则,保证各阶段人才输出质量。

中职校教学标准视角下“课证融通”的研究实践,是职业教育追求质量、提高内涵建设的基本要求,也是将职业教育教学标准在人才培养模式中有效落地的重要途径。本文从教学标准和专业课程“课证融通”的研究情况展开文献综述研究,为后续课题研究奠定理论基础。

二、职业教育教学标准研究综述

职业教育教学标准的建立是为了提高我国职业教育效率,规范职业教育的全程性运行规范。《国家职业教育改革实施方案》提出“要建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育相关标准”“发挥标准在职业教育质量提升中的基础性作用,保证标准在职业院校的落地实施”等工作要求。当前职业教育教学标准包含有准入、过程和准出三个类别九项标准,其中准入标准包括学校设置标准、教师标准和校长标准,过程标准包括专业目录、专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准和实施条件建设标准,准出标准有“1+X”证书制度[1](67-71)。

专业教学标准是职业教育教学标准中一项重要的过程性标准,是国家规范、指导和管理职业院校专业建设和专业教学,保证教育教学质量和人才培养规格的纲领性教学文件,是职业教育专业目录中具体专业人才培养的过程性、基础性标准,也是教学标准中与“课证融通”最密切的标准。

(一)职业教育教学标准建设历程

我国职业教育教学标准的建立经历了三个阶段:

起步发展阶段(1978—1995),1993年《中国教育改革和发展纲要》提出“建立各级各类教育的质量标准和评估指标体系”,首次确定了标准在教育发展中的重要地位;1995年《中华人民共和国教育法》提出学校设立要“符合规定标准的教学场所及设施设备”,要“执行国家教育教学标准,保证教育教学质量”。

拓展深化阶段(1996—2009),1996年《中华人民共和国职业教育法》明确了职业学校设立、经费投入等标准;2000年—2001年,教育部先后颁布《高等职业学校设置标准(暂行)》《中等职业学校专业目录》和《中等职业学校设置标准(试行)》,对职业教育准入条件和办学基本设施设备要求做出明确规定。

体系构建阶段(2010—),2010年、2015年,教育部先后修订中高职专业目录,公布410个高职专业教学标准和230个中职专业教学标准;2012年以来,教育部陆续颁发护理、道路运输等19个专业的专业仪器设备装备规范和30个专业的实训教学条件建设标准;2014年,教育部启动中等职业学校德育、语文、数学等9门公共基础课课程标准研制和颁布;2016年、2018年,教育部先后颁发两批《职业学校专业(类)顶岗实习标准》,涉及136个专业。至此,包括专业目录、专业教学标准、公共基础课程标准、顶岗实习标准、教学仪器设备装备规范等在内的职业教育国家教学标准,与职业学校设置标准、教师专业标准、校长专业标准,“1+X”证书制度等共同组成了较为完善的国家职业教育标准体系[1](67-71)。

(二)国内外研究现状

1.文献研究统计

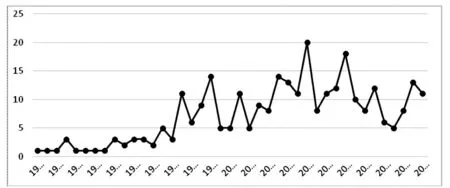

以“Teaching Standard”或“Education standards”为题名检索关键词,通过CNKI检索得到301篇外文文献,通过计量可视化分析得到如图1所示图表,发现最早关于Education standards或Teaching Standard的文献出现于1964年,外文文献发表从二十世纪九十年代后呈现快速上升趋势,2008年达到最高20篇,2012年和2019年再次出现两个小峰值。

图1题名含Teaching Standard或Education standards的外文文献统计

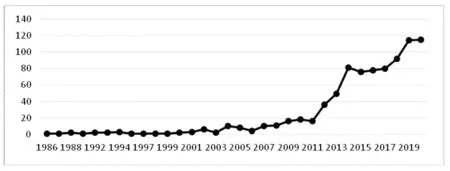

以“教学标准”为题名检索关键词,通过CNKI检索得到764篇中文文献,剔除其中一篇关于“教学标准音”的早期文献,对763篇中文文献计量可视化分析得到图2。由图表可见,最早关于“教学标准”的文献出现于1986年,自2011年后呈现快速上升趋势,2014年达到前峰81篇,2019年则再次出现114篇的最高峰值,2020年预测将更高于2019年水平。

图2题名含“教学标准”的中文文献检索统计

从两张图表及相关数据可以看出,国外关于教学标准的文献研究要早于国内,但进入2011年后,我国对教学标准的研究呈现快速发展之势,国外研究在2012年后就出现了回落。

2.研究机构统计

从研究机构和学科分布分析发现,对职业教育教学标准和专业教学标准的研究主要以华东师范大学、广东省教育研究院和番禺职业技术学院等高校和科研组织为主,学科分布主要在职业教育、高等教育、教育理论与教育管理等方面,占总量近70%,主要出版刊物有《中国职业技术教育》《中国教育报》《职教论坛》《江苏教育》等,文献出版占总量近50%。

3.主要文献观点

通过CNKI文献库中高被引文献查询发现,当前针对职业教育教学标准和专业教学标准研究较为深入的专家有姜大源、杨延、徐国庆、张福堂、王继平、马成荣等。

姜大源、杨延通过对专业教学标准制定目标意义进行思辨研究,提出开发具有国际水准、中国特色的职业教育专业教学标准,是提高中国职业教育质量与吸引力的关键观点,为了开发出这样的教学标准,应在概念、层次、内容、原则和特色五个方面下足功夫[2](11-15)[3](5-7)。

徐国庆、唐正玲、郭月兰等通过对国家职业教育专业教学标准的开发、实施情况开展调研分析,提出建立完备的国家职业教育专业教学标准已非常迫切,并为如何开发国家职业教育专业教学标准提出了标准内容组成、允许地区差别、考虑中高职衔接等方面的建议[4](22-31)。

张福堂通过对专业教学标准与职业技能标准的内涵释意,分析两者的内在关系,并提出实现专业教学标准与国家职业标准有效对接需要进一步修订职业标准体系、完善职业教育和职业标准的对接机制、按照“五对接”强化职业教育专业建设与课程建设等方面的建议[5](23-26)。

王继平强调职业教育教学标准是指导和管理职业院校教学工作的主要依据,是保证教育教学质量和人才培养规格的基本教学文件,他将我国职业教育教学标准的建设背景意义、成果特点和实施要求作出明确要求[6](5-9)。

马成荣通过对职业教育教学标准的内涵释要与实施路径阐述,提出为保障职业教育教学标准有效实施,应取得院校实施主体价值认同、自主修订人才培养方案、持续改善教学设施环境、校企合作双元育人、有效治理实施组织体系等五个方面的观点[1](67-71)。

(三)研究尚存问题

通过以上代表文献的研究,课题组发现,有关职业教育教学标准和专业教学标准的研究明显多于职业技能标准,许多职教界学者积极投身标准建设研究之中,学术氛围浓厚。同时发现针对职业教育教学标准和专业教学标准的研究,尚存以下不足:

1.宏观研究为主,微观研究偏少。现有高质量文献大多研究强调标准建设的重要性和迫切性,实施建议较为笼统,对具体院校和具体专业指导性不强。

2.研究层次单一,研究覆盖区域狭窄。目前大多数相关研究均由高校、高职院和研究机构开展,针对职教体量更大、意义价值更大的中等职业教育的研究相对缺乏。

三、教学标准视角下中职专业课程“课证融通”的研究综述

(一)概念界定

这里的“课”,是包含课程体系(Curriculum system)和具体课程(Course)的宽泛性概念,既是教学内容和进程的总和,又是具体知识领域的教育目标、内容、活动方式。此处的“证”,涵盖国家、行业企业、培训机构颁发的各种资格类、等级类证书,它们组成了“1+X”证书制度中的“X”。融通是指融合与互通,是标准间的融合,是证书间1与X的互通。

“课证融通”是一个动态发展概念,是从“双证书”制度到“1+X”证书制度的发展,期间出现的类似表述还有“书证融通”“课证融合”等,“书证融通”仿佛更强调学历证书与职业技能证书的融通,更强调结果性的融通,容易造成学历证书和技能证书一一对应的误解,“课证融合”则强调课程内容与技能证书要求的内容融合,强调过程性的融合。而“课证融通”则通过学历教育中一门课程或者一系列课程与职业技能证书的内容融通,最终达成学历证书与X个技能等级证书的互通,既强调结果性互通,又强调过程性的融合,在当前“1+X”证书制度的推进中,“课证融通”的表述更为精准,本文主张采用“课证融通”替代“书证融通”和“课证融合”。

(二)国内外研究现状

1.国外课证融通的研究情况

美国自1994年通过《国家技能标准法案》《目标2000——美国教育法案》和《学校——就业机会法案》等一系列法案将职业标准、教学标准串联起来,实现了两个标准的融通对接,有力强化了美国职业教育[7](92-95);英国政府通过“国家教育培训目标”,将行业技能委员会与雇主、工人和教育工作者联合起来,共同开发并推行国家能力标准,通过这一标准在各行业人才培训中的推行,有效提高职业教育服务行业企业人才需求的准确性,确保英国在全球经济中的竞争力[8](23-24);德国技能标准与职业教育教学标准的融合,沿袭了欧洲国家学历资格与职业资格相互沟通的国家资格体系与框架,通过职业技能标准的实施,教育体系与就业体系实现有效衔接,已使德国成为国际职业教育的标杆[9](44-56)。

2.国内研究文献统计

因“课证融通”的内涵表述尚未取得学术界一致认同,文献统计显得较为困难,课题组以“课证融通”为关键词,通过CNKI检索获得159条文献记录;以“课证融合”为关键词,通过CNKI检索获得1525条文献记录;以“双证书”为关键词,通过CNKI检索获得1315条文献记录;以“‘1+X’证书”为关键词,通过CNKI检索获得315条文献记录;以“书证融通”为关键词,通过CNKI检索获得10条文献记录。由此可见,由于“双证书”提法教早,文献数量较多,“课证融合”涉及具体专业课程的教学融合,文献数量较多,而“课证融通”“书证融通”“‘1+X’证书”关键词因提法较新,文献研究较少,特别是有关“书证融通”和“‘1+X’证书”的文献,基本出现在2019年后。通过对比“课证融通”和“课证融合”两个关键词的期刊文献,发现以“课证融通”为关键词的文章,大多研究专业建设、人才培养方案制订和课程体系构建,以“课证融合”为关键词的文章,大多以研究课程体系构建、课程开发和教学教法为主。

图3题名含“双证书”和“课证”关键词的文献检索统计

为体现图表统计的有效性,以“双证书”和“课证”两个关键词通过CNKI进行计量可视化分析,如图3所示,“双证书”提出最早在1990年,“课证融合”相关文献最早出现于2007年,包含“双证书”关键字的文献出版从1990年起步,到2003年开始快速增长,在2014年到达最高峰75篇,之后逐年下降,而包含“课证”关键词的相关文献从2007年开始后持续上升,在2016年出现第一峰值61篇,2017年—2018年回落后在2019年再次上升至54篇,说明针对这方面的研究可能因为概念不清晰、不统一,存在统计不准确或者研究争议与分歧等情况。

3.研究机构统计

从研究机构和学科分布分析发现,对双证书与课证融通研究成果较多的是天津职业技术师范学院、北京联合大学、天津职业大学、天津现代职业技术学院等多所高校和高职校,学科分布主要在职业教育、高等教育、成人教育与特殊教育领域,三者约占文献总量的83%。

4.主要文献观点

通过CNKI文献库中高被引文献查询,当前针对课证融通或课证融合等研究较为深入的专家有毛波军、何静、章安平、陈晓琴、来建良、杜怡萍、许远和戴勇等。

毛波军对目前高职校实现“双证书”教学存在的问题和教学建议开展了实证研究,提出在教学计划、专业设置、课程改革、教材建设方面同步推进,构建“双证书”教学体系,完善“双证书”教育观点[10](36-37)。

何静、陈春梅、余明辉;章安平、方华等从制订“课证融合”式教学计划的内涵分析、制订原则、制订流程出发,以番禺职业技术学院计算机网络技术专业和浙江金融职业学院国际贸易实务专业为例,开展高职校“课证融合”式人才培养方案(教学计划)的实证研究,并通过实证研究,提出制订“课证融合”人才培养方案(教学计划)应该注意纳入主要职业考证、加强校企合作共同融合专业课程与职业技能要求的观点[11](17-19)[12](58-60)。

陈晓琴通过对高职课程标准的内涵要义、功能价值与职业技能标准的对比研究,提出重建以工作过程为导向、以职业岗位能力为主线的课程体系,进行“课证融通”课程标准开发的观点,并提出“课证融通”课程标准开发的结构和关键要素[13](16-18)。

来建良通过对高职教育“双证融通”含义分析,提出构建“双证融通、课证融合”的课程体系的基本思路和一般方法,强调开发课程体系应遵循产学合作、工作导向、能力递进、标准融通的思路;并以机械类专业和数控专业为例,具体阐述“双证融通”课程体系的开发要点,并指出只有在课程中体现职业资格要求,才能做到双证的真正融合[14](123-126+167)。

杜怡萍、李海东、詹斌等从“课证共生共长”人才培养模式的基本内涵出发,强调这种人才培养模式本质上回答了职业教育“培养什么人”“为谁培养人”的问题,通过“工学结合、知行合一”的精准化培养,真正意义上解决了产教融合的瓶颈,为产业发展提供坚强的人才链供给,实现校、生三方共赢,提出当前“课证共生共长”的人才培养模式的有效实现途径是推行“1+X”证书制度,通过“1+X”证书的认证推行,激发学生学力、拓展技能分层、推进校企合作深化、推动国家资历框架建设[15](75-81)。

许远首先从“双证书”到“1+X证书”的制度沿革、教材开发经验启示入手,提出“课证融合”教材开发在目标决策、内容选择、内容组织、呈现和配置方面列出了10条原则,给出综合实训教材的一般编写体例格式,并提出“课证融合”教材建设中应注意的五个关键问题[16](32-40)。

戴勇通过对“1+X”课证融通的专业人才培养方案优化原则分析,详细阐述课证融通人培方案优化在专业课程体系和具体课程标准等中的融通方法,从宏观到微观均有说明,并以详实图例对高职物联网技术专业群的课证融通人培方案优化进行实例展示,特别提出在优化专业人才培养方案过程中,要从专业群与X证书群对接、从通用岗位到专业岗位提升、以专业拓展的视角选择X证书,构建“基础+平台+模块+方向”的课程体系[17](1-5)。

(三)“课证融通”相关文献研究分析

通过对以上主要文献的理解分析,发现何静、章安平、来建良、戴勇等人重点研究人才培养模式及专业人才培养方案的制订;杜怡萍、陈晓琴等人侧重具体课程与岗位能力的“课证融通”开发;许远从“课证融通”型教材开发视角进行研究;毛波军的研究重点在教学实施与方法层面。这些研究既有纲领性的,又有具体性的,从职业教育教学标准来看,基本涵盖专业人才培养全过程。

通过文献研究还发现,当前有关“课证融通”的研究尚存以下不足:

1.高等职业教育研究为主,中等职业教育的研究偏少。

以已研究分析文献为例,全部是高校或高职院针对高职专业人才培养过程中“课证融通”的研究,未有一例以中职校中职专业为主,分析原因,一方面固然是中职校整体研究氛围差,研究能力弱,研究成果质量欠佳,未能进入高被引文献行列,另一方面可能是中职教育长期以来人才培养方案制订和课程改革的自主性差,更多的是套用上级指导性方案,缺乏研究条件和热情。

2.课程体系架构的研究为主,内容组织实施的研究偏少。

从上述文献研究发现,大多数专家的研究以宏观为主,以课程体系的模块化架构为主要研究方向,对此提出了很多原则性意见和建设性建议,但针对“课证融通”落地“最后一公里”的内容融合和实施融合却较少研究。

3.共性研究为主,个性研究偏少。

文献研究中发现,针对“课证融通”的研究大多以专业人才培养为主体框架研究,大多以“就业导向”的路径设计开发,体现各地区、各学校的特色化、个性化的研究较少,如地方人才需求特殊性要求,职业学校办学理念和育人途径特色、学生职业发展导向的兼顾等方面的个性化设计在“课证融通”课程体系中体现较少。

四、结语

通过对教学标准与专业课程“课证融通”相关文献分析发现,涉及标准建设和课证融合领域的研究随着职业教育的发展而不断发展、持续深化,随着我国社会发展进入新时代,职业教育迎来更好的发展机遇,未来基于教学标准视角的专业课程“课证融通”的研究,建议可以瞄准中等职业教育,聚焦课程内容融合、教学实施融通,广泛开展基于地方产业特色和学校办学特色的具体化研究,为职业教育教学标准落地与“1+X”证书制度推进提供真实有效的研究样本。