高校实验动物的传染源防控措施研究与实践

2020-10-08王朝霞蒋兴浩

王朝霞,蒋兴浩

(1. 上海交通大学 实验动物中心,上海 200240;2. 上海交通大学 资产管理与实验室处,上海 200240)

实验动物是生命科学基础研究、食品药品安全以及转化医学临床前实验的重要支撑材料,已经在各个领域得到广泛应用[1]。实验动物质量若无法得到保证,将影响科学研究数据的准确性和可重复性,直接导致实验结果失去可信性,甚至实验动物会携带人畜共患病菌,不仅影响实验人员健康,一旦扩散还将严重影响公共卫生安全。

实验动物的传染源防控是一个不断自我完善和健全的控制管理体系。目前,我国已经建立了相对完善的法规、制度和技术标准,如国家《实验动物管理条例》《实验动物质量管理办法》《实验动物生产、使用许可证管理办法》等一系列规范性文件,基本做到有法可依、有章可循[2]。对比中国国家标准、欧洲实验动物科学联合会(FELASA)以及Charles River 公司权威行业机构质量要求可以看到,国内高校实验动物设施一般以国标SPF 级别的标准为准绳,监测自身的实验动物质量。而国外只有行业标准,高校更倾向于考虑自身的实际情况,制订适合不同研究计划的实验动物健康监测方案[3-4]。这样的情况就导致从国外高校引入的实验动物质量良莠不齐,而且适合实验的动物质量可能并不能达到我国屏障设施的准入标准。

我校实验动物中心(以下简称“中心”)为校级公共服务平台,实验动物以啮齿类为主,服务于生、农、医、药、化工、材料等10 多个学院及多家附属医院。从国外引进的基因修饰小鼠比较多,复杂的动物实验来源,及以学生为主体的实验人员给中心的实验动物传染源控制和生物安全管理带来了更多的风险与挑战。经过多因素分析后,中心采取一系列防控措施,制定符合自身设施的动物传染源防控方法,并在实践中逐步完善,使中心的SPF 级小鼠的微生物检测合格率连续保持在较好的水平,且从未有实验动物源性人畜共患病的事件发生。

1 传染源分析

高校实验动物中心引发病原微生物扩散的危险因素有明显的特征,如动物需求的多样性、实验材料的特殊性、学生的流动性、管理的复杂性、实验时间的不确定性、环境的不可控性等,这些因素均能造成不同程度的生物安全风险。我校实验动物中心为全年24 h 开放,其管理难度很大。一般来说,实验动物源性病原微生物的传染源主要有三个方面:一是实验动物自身携带;二是实验人员携带;三是实验动物饲养与实验环境中存在。对三个主要源头做好病原微生物的控制和动态监测,是保证实验动物等级标准及实验结果的可靠性、及时了解实验动物健康状况、防止疾病爆发流行的主要方法[5]。

中心结合行业规范、实际工作经验及行业专家意见,制定了安全风险评价指标体系,以便能够更好地进行风险识别、风险评估与风险控制。其中微生物控制及感染性物质管理是权重最高的评价指标[6],是保证生物安全管理的重点环节,也反映出病原微生物传染源控制的重要性。

2 运行管理体系

健全的实验室管理体系是设施安全运行的首要保障。我校在中心运行之初,就成立了上海交通大学实验动物管理委员会、学术委员会以及伦理与使用委员会(简称IACUC)。三个委员会分别从学校资源调拨、动物实验学术探究以及动物伦理方面开展工作,并形成每年一次的三个委员会的联席例会制度,集中讨论我校涉及实验动物的所有工作,各部门协调配合,最终形成决议。IACUC 实行每季度一次的例会制度,依照章程与工作程序,严格审查实验内容,严格控制感染性实验在规定设施中进行,严格监督设施运行管理,切实发挥其监督管理功能。

中心制定了完整的管理文件体系,包括人员、动物、物品管理,饲养操作,实验手术,动物福利,设施监控等各个方面在内的管理文件和操作规程近190项,相应的记录文件近140 项,如《上海交通大学重大突发事件总体应急预案》 《上海交通大学实验动物中心突发事件应急管理制度》《实验动物运输操作规程》《国内新进实验动物管理制度》《小鼠生物净化管理制度》《实验废弃物品的处理管理制度》《哨兵鼠的使用与送检制度》《物品进出屏障设施的操作规程》《实验动物尸体处理管理制度》等。中心制定的安全手册、应急预案等,涵盖了实验动物传染源控制、人员传染源控制以及环境传染源控制的相关内容,使每项工作均有章可循。

按照上海市实验动物许可证管理制度,中心自2013 年运行以来,各项工作有序开展,参考我国已经建立的实验动物遗传、微生物、寄生虫、营养和环境设施等5 个方面的国家标准,定期进行检查监督,发现问题后及时整改,形成闭环管理,较好地做到了传染源控制。同时加强人员培训制度建设,包括职业健康安全、管理制度宣贯、技术能力提升等多方面内容,加强队伍能力建设,以适应我校及国家实验动物事业发展的需要。

3 具体控制措施

3.1 规范动物来源

安全、可靠的动物来源是实验动物传染源控制的源头和关键。《实验动物管理条例》规定:“对引入的实验动物,必须进行隔离检疫”[7]。高校科研人员具有多学科、多方向的科研性质,对实验动物特别是啮齿类转基因小鼠的需求种类及数量越来越多。随着科研能力的增强,越来越多的转基因小鼠在各科研团队间进行输出和流转,由于各团队微生物控制水平参差不齐,特别是当实验动物来自不明健康等级的供应者或实验室时,对实验动物的传染源控制提出了更加严格的要求。

根据动物供应商的规模、业界口碑及多次送检结果,遴选出优质供应商,进行统一订购,并定期对其提供的实验动物进行抽检,监督供应动物质量的稳定性。对于科研人员从国外或非认可单位引进的一些特殊品系或者定制的转基因动物,必须进行相应的隔离检疫或隔离观察饲养,待动物检疫或送检合格后方可转为正常饲养,如检疫检测不合格,则进行生物净化或实施安乐死。

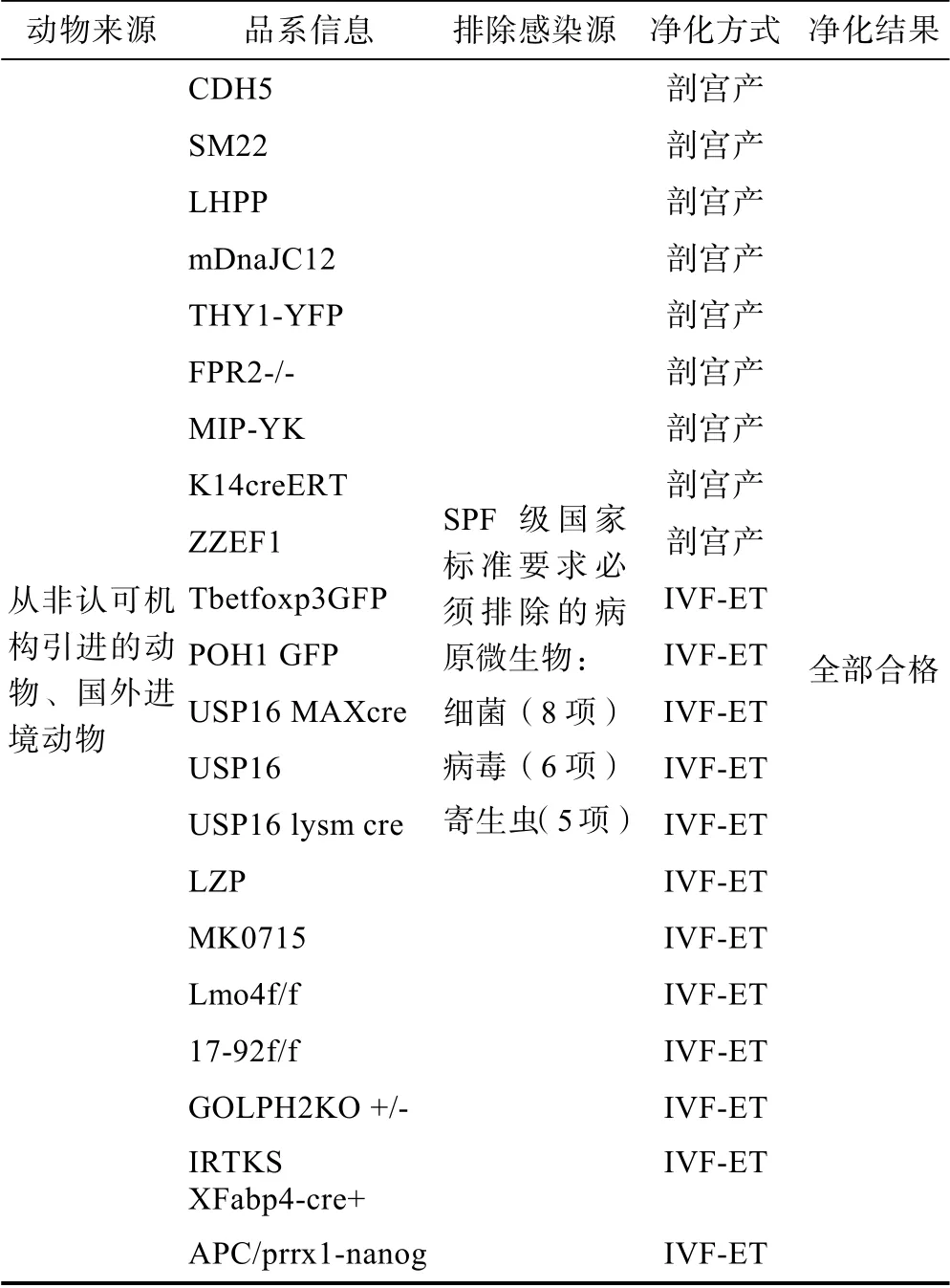

3.2 建立生物净化制度

对于微生物检测不合格的小鼠必须经过生物净化后方可进入设施,主要运用以下两种技术,使净化后的动物达到SPF 级。一种是经典的剖宫产代乳净化技术[8],在掌握小鼠繁殖、妊娠周期的基础上,采用剖宫产手术,在无菌环境中对小鼠进行子宫摘除取胎,取出仔鼠进行代乳,进而达到提高实验小鼠微生物级别的目的。准确预判生产时间、把握手术时机,对生物净化成功率至关重要。另一种是体外受精及胚胎移植技术(IVF-ET)[9-10],这是目前应用比较广泛的辅助生殖工程技术。对雄鼠采用实验室外安乐死,取附睾放入HTF 溶液中传入屏障内实验室,然后取出精子获能。雌鼠通过超排处理后收集卵母细胞,通过体外培养获取受精卵,然后移植至SPF 级受体母鼠体内,实现生物净化。所有生物净化后的小鼠,会再次送检复查是否符合SPF 级微生物级别,不符合者需要二次净化,近期实验小鼠净化品系及净化结果见表1。

表1 实验动物净化品系及净化结果

3.3 健全质控体系

实验物品进入屏障内部主要通过脉动真空高压灭菌器和紫外传递窗两种方式,中心进行物品分类,从严管理,所有能进行高压灭菌的,必须全部由中心进行灭菌。定期对屏障设施内环境,如各区域的实验操作台、换笼工作台、排风口、饲养笼架、实验仪器、墙壁、电话、门把手等进行每日、每周、每月等不同频率等级的消毒。环境质量监测和控制体系主要对消毒、灭菌效果进行验证评价,包括空气落下菌、内环境定点采样、饲养用品(垫料、饲料、饮水、笼具、小推车等)及实验用品(注射器、手术器械、试剂等)进行定期抽检、灭菌器效果验证等。各类物品如检出不合格则直接淘汰或重新消毒、高压灭菌。

从微生物监测单元、哨兵动物、监测的病原和频率、样品数、检测方法、检测报告以及方案实施的可行性等诸多因素考虑,制定动物健康监测计划。针对不同监测单元的实验项目,根据其实验性质进行病原体选择确定监测的病原,制定每个监测单元的病原体排除列表。对国外进境动物,增添国外流行且可能对动物实验造成影响的其他项目,如小鼠诺如病毒、螺旋杆菌等。因特殊情况不能直接抽检的实验动物,需要通过设置哨兵动物来直接或间接接触隔离观察动物,从而进行替代采样。

日常监测的频率需要考虑多方面因素,在节约资源和检测到病原体感染的最短时间之间选择平衡点[11]。中心通过摸索,制定出每月自检和每季度送检相结合的方案,并根据检测结果适时调整监测频率及措施,达到快速预警及有效控制病原微生物感染及扩散的目的。

3.4 加强兽医巡查

在兽医培训指导下,使每位饲养人员成为兽医助手,除了正常动物饲养换笼工作,以及每天须记录所负责房间的压差、温度、湿度外,还要做好实验动物状态观察记录。如发现异常情况,及时在笼牌上做好标记,并第一时间上报给兽医,由兽医诊断后给出相应建议,饲养人员配合执行。

兽医定期对群体进行巡检和检疫,以了解实验动物健康状况。如发现患病或可疑动物,立即隔离或直接淘汰,做到及早发现,减少损失。对异常死亡的动物,兽医需要及时诊断,对动物死亡原因进行分析,并给出处理意见。兽医对实验动物全面的健康护理,不仅能及时发现动物异常,保证动物福利,并且可以判断动物是否感染病原微生物,进一步采取控制措施,及时遏止,避免继续感染扩散。

3.5 规范废弃物处理

对于无感染性的死亡动物,用动物尸体袋打包后存放于冰柜,由指定的动物尸体无害化处理单位定期进行回收处理。感染性废弃物及尸体须用生物危害物专用袋包装,经高压灭菌后,再与无感染性的尸体一起进行无害化处理。所有带出中心进行短时实验的动物尸体也须装入专用生物垃圾袋,交还中心一并处理。动物实验废弃垫料也由专业的无害化公司处理。

动物实验过程中产生的废弃物应分类放置于专用容器中,锐利物品放入利器盒中,生物实验废弃物放入专用黄色垃圾桶,统一灭菌处理。

3.6 保障设施环境

实验动物环境是指围绕该动物的所有外界条件,是实验动物赖以生存的条件。严格控制实验动物环境可以保证实验动物的健康与质量,保障实验研究获得正确的结果,同时也是为实验动物饲养及实验室工作人员提供合适的条件。SPF 级实验动物环境设施严格按照国标GB14925—2010《实验动物 环境及设施》的要求,合理布局更衣室、清洁走廊、物品暂存间、饲养室、实验室、污物走廊、缓冲间、人员及污物出口等。设施布局原则为:人员、动物、物品、空气设置单向流动;繁殖与实验动物分区饲养,低楼层饲养低等级动物;不同等级、品种、品系不混养。

SPF 级屏障设施采用全新送风系统,通过三级过滤控制空气洁净度和菌落数,控制进风阀和出风阀的调节换气量和梯度差;通过换气量与动物饲养密度协调控制氨浓度,并通过调节高效送风口的面积控制气流速度。通过上述控制技术措施使得实验动物饲养繁育的环境技术指标完全符合国标GB14925—2010 中的规定,即空气洁净度7 级,温度20~26 ℃,最大日温差<4 ℃,相对湿度40%~70%,最小换气次数≥15 次/h,动物笼具处气流速度≤0.2 m/s,动物照度15~20 LX,压差10~20 P,氨浓度≤14 mg/m3,噪音≤60 dB。

另外空调净化设备与送排风系统委托第三方进行专业维保,并设置UPS 备用电源、备用机组以及采用双路供电等措施保障屏障环境安全运行。采用机械化洗消设备,保障笼具清洗质量,降低交叉污染的风险。日常工作中保持环境卫生,消灭可能的传播媒介,严格贯彻防虫灭鼠工作,在设施所有出入口处设置挡鼠板,防止野生动物进入实验动物设施。

4 结语

实验动物中心作为公共服务平台,关系到众多学院师生的健康安全,生物安全管理工作显得尤为重要。中心自运行以来,经过不断探索,形成了一套适合中心运行发展的规范化、标准化的管理制度,具备一定的应急处理能力,对病原微生物的传染源及传染途径做到了有效控制,动物健康生存,实验得到保障,优秀的科研成果不断涌现。随着我校大生命学科的发展和转化医学国家基础大设施的落成,实验动物的需求日益增加,新实验动物大楼建设正在有效推进。实验动物中心作为重要的科研支撑基础设施,以期能为学校的“双一流”建设和国家的相关学科领域发展做出更多的贡献。