索绪尔的幽灵:德勒兹运动-影像的模式建构与叙事

2020-09-29聂欣如

聂 欣 如

(华东师范大学 传播学院,上海200241)

本文的这个标题一定会让对德勒兹影像理论略知一二的人感到困惑,因为德勒兹既没有为运动—影像建立模式,也不讨论叙事,更谈不上与索绪尔的瓜葛。然而,说运动—影像没有模式是不对的,德勒兹洋洋洒洒写了厚厚一本《电影1:运动—影像》,如果没有一个系统的话,还能称其为理论吗?显而易见,德勒兹的著作并非散文集,一般所谓的模式,也可以宽泛地理解为系统或者体系。德勒兹只不过没有像讨论时间—影像那样绘制一个平面加倒锥体的示意图(该图转引自柏格森),能够一目了然地说明其构成,因而给对哲学陌生的一般读者带来了理解上的困难。

这篇文章的野心即在于如同德勒兹讨论时间—影像那样,从运动—影像的体系中抽象、归纳出一个模式化的示意图,以使大家能够更容易地理解德勒兹的影像理论。至于索绪尔,那只是笔者在建构示意图过程中的意外发现,尽管德勒兹不讨论电影的叙事,但从根本上却离不开叙事,他在著作中所讨论的电影不下几百部,除了个别案例,几乎没有不叙事的,他只是变换了说法而已。

一、调性变化:德勒兹对电影叙事的看法

德勒兹认为电影叙事并不是我们通常所认为的叙事,他对麦茨的电影语言系统大为不满,他认为电影根本就不是一种“语言”,而是“言语”。他说:“当我们意识到语言学不过是符征学的一部分时,我们就再也不会像符号学那样道出非言语的语言,而应该说语言仅仅存在于它对它自身转化的非语言式物质所做出的反应之中。这就是为何声明与叙事绝非直接影像的一种既定内容,而是从反应过程中衍生出的结果。叙事建基在影像中,可是绝非既定内容。”[1]412这段话的意思是说,电影不是经由叙事来构成的,叙事并非影像与生俱来的本质,是电影的影像包含了叙事。从语言学的历史来看,这样的说法有一定的道理。

所谓“言语”,也就是一般所谓的口语,“语言”则特指书面语。从历史的发展来看,言语,也就是口语的存在历史要远远超过语言,最古老的文字语言,充其量也就只有几千年的历史,而口语则伴随着人类的生成,至少也有几万年,甚至几十万年的历史。按照利奥塔的说法,文字语言中的代词也有敞向事物(并非封闭在语言体系之中)的功能。比如语言中的“他来了”,“他”这个代词便是一种“空洞形式”,[2]140并不能替代任何主体,只能指示一个主体所在的“位置”。但是代词毕竟占据了主语所在的位置,构成了具有独立意义的语言形式,在口语中也许只需要说“来了”即可,缺失的部分可以通过示意的眼神、动作来填补,因此言语永远包含着语言中所不曾出现的事物,且两者不可拆分,一旦拆分,言语便失去价值和意义,也就不复存在。德勒兹电影理论所要强调的是言语,而不是语言,正是认为影像所提供的绝不仅仅是被你所看见的那些东西,即那些“既定内容”,它们同时也包含了影像中那些不可见的部分。

麦茨在考虑电影叙事系统的时候,尽管是从语言的角度出发的,不论是他20世纪60年代建立的结构主义“八大组合段”,[3]还是20世纪70年代以解构的方式建立的新模式,[4]都已经看到了电影叙事中非顺序叙事、“凝缩”“移置”等表达方式的重要性,但是他从叙事的角度出发,依然还是要把这些方式依附于线性的、因果的叙事。而德勒兹要放弃语言学的叙事,重新建立言语的叙事,从根本上就是要推翻传统的线性叙事。不过德勒兹所碰到的困难也是显而易见的,因为几乎所有的电影,特别是商业化的电影都是线性叙事的,一种讨论电影的理论要反对叙事几乎没有可能,除非是专论《一条安达鲁狗》那样的先锋实验电影。

为此,德勒兹引入了一个新概念:调性变化。①英译:modulation,这个概念国内也有其他译法,笔者认为还是这个直接从法文译过来的概念较好。用调性变化来替代叙事,德勒兹分了三步来走。

首先,他把影像称为“以己影像”,[5]120也就是站在一元论的立场上否认主客关系,把影像看成是自在的事物,自己生成的事物,而非人为制造的事物。这是我们理解德勒兹电影理论的一个难点,因为电影为人所制作乃是不需要论证的常识,德勒兹如何能够将其从人类的行为中移出?我们来看德勒兹所使用的“image”这个概念,运动—影像、时间—影像之“影像”都是从这个概念而来。“image”被翻译成“影像”并不错,但是在西文中它有两个意思:一个是“影像”,一个是“意向”。如果将电影影像等同于意向的话,确实可以将其看成是原生态的事物,因为对于人类的认知来说,所谓世界就是他所表象的世界,“image”中的世界。西方人思考外部事物如何进入人的内部(头脑),有几千年的历史,并形成了哲学这样一门学问。正是在这一传统之下,德勒兹从人们头脑中的“意向/影像”出发,重新建构了“影像/意向”之“image”概念,他说:“尽管电影使我们与事物若即若离,只能徘徊于其核心的周遭,但它同时也取消了主体定位以及世界的视域,且以着某种暗示的知以及次意向性取代了自然感知的条件。它并不能同那些穿越世界,最终朝向非真实的其他艺术表现混为一谈,因为它所从事的是使世界自身变成为一种非真实、一种记述,就电影而言,是世界变成为它特有的影像,而不是一个变成世界的影像。”[5]118-119最后一句似乎也可翻译成:“……它所从事的是使世界自身变成为一种非实在、一种记述,就电影而言,是世界变成为它特有的意向,而不是一个变成世界的影像。”在这里,“意向”和“影像”都是“image”,德勒兹的这一说法尽管在逻辑上可以成立,但是影像却变成了某种人们头脑中被想象的事物,远远离开了影像本身的物质属性,怎样把这一观念化的“影像”(意向)与物质的影像勾连起来,便是德勒兹要走的第二步。

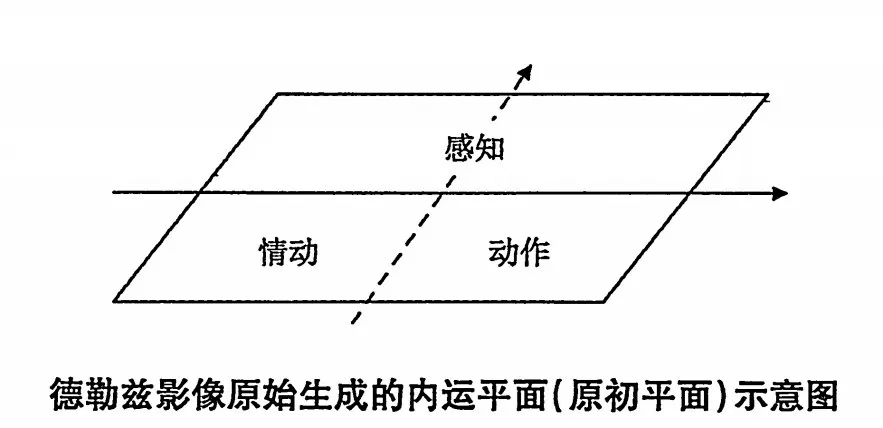

在德勒兹看来,尽管“image”存在于人的头脑之中,但是在最原初的状态下,并不存在“人”这样一种主体,任何生物、细胞、生命体都处在一种原始的感知状态之中。它们感知,它们才是生命,是有机物;它们不能感知,它们就不是生命,是无机物。感知的精神(生命)之力与承载的物质之体无法剖分,两者共存。“事物与对事物的感知其实是一回事,也呈现为同一影像,只是各自被归为两种相异的参考系统。事物就是以己影像。……事物即影像。”[5]126,127德勒兹说,“image”的汇聚形成了一个内运平面,但同时,它也是物质。“所有这些影像的无限集合组织着一种内运平面,影像以己地实存于该平面上,这影像的以自身就是物质,意即运动并非某种匿身于影像后的事物,而相反地是影像与运动的绝对同一性,正是这影像与运动的同一性,得使我们立即地归结出运动—影像和物质的同一性。”[5]120-121德勒兹要告诉我们的是,运动只能是物质的运动,而“image”要感知对象必然是要运动的,因此可以推出影像是物质,是运动。那么意向呢?在汉语中“影像”和“意向”是两个不同的概念,因此必然会有这样的追问。我们只能说,德勒兹是一元论者,不承认世界的源头是精神与物质两分的。这在西方并不是什么罕见的奇葩哲学,而是一种时下流行的观念。比如普特南便论述过事实与价值的不可分。[6]量子力学中发现的波粒二象性似乎也在证明,不同性质的事物完全可能浑然一体。爱因斯坦相对论中的质能转换公式不仅是对传统观念的挑战,而且还催生了原子弹这一极为恐怖的事物。不过,在非自然科学的领域,一元论世界观并不能通行无阻(即便是在自然科学的领域,微观和宏观也是不能完全融合的),对于一般把精神和物质看成是两分的二元论者,这也许是一桩极难理解,或者完全不能接受的公案,在此我们只能点到为止,不可能深究,深究即是哲学讨论,在此既无必要也无可能。我们只要知道德勒兹从感知中析出了运动本质,这一本质既是精神(感知)也是物质即可,尽管这是一个极为粗糙的权宜之计,但也只能知其不可为而为之。

德勒兹的第三步是从运动的角度来讨论电影,或者说影像。德勒兹已经论证,运动是影像的本质属性,因而与叙事便没有了关系,或者说,叙事仅是事物运动本质“之下”的一种“状态”。他说:“叙事从来就不属于影像的直接既定内容,或是影像结构的效应,而是影像自身、感性影像自身(以自身作为自身的定义)的结果。”[1]409因此,德勒兹使用另外一个概念来描述运动,这就是调性变化。顾名思义,“调性”的概念来自于声音、音乐,音乐是一种只有物理延续性,没有因果性的事物,德勒兹以之作为影像绵延的隐喻,是再恰当不过了。影像在德勒兹看来,也是一种如同音乐般的只具有物理延续性的事物,它(特别是在原初的状态下)并不承担任何描述的义务,只是一种投入运动的兴奋状态。“这个已然作为电影特质的运动以及宣告某种解放的运动,它再也无法自限于原初状态下规范的诸项限制中,因此所谓的原始影像、运动态中的影像,大多是通过其‘取向’而非‘状态’来加以定义。”[5]64原初影像在运动中确立自身主体的过程,如同音乐旋律般此起彼伏,恣肆流淌,此时的意向/影像已经开始向真正的影像过渡了,也就是从某种“取向”向着某种“状态”过渡。德勒兹说:“运动—影像就是客体,就是运动中担任连续功能的事物本身,运动—影像也就成为了客体自身的调性变化。……调性变化组成且不断地再组成影像与客体之间的同一性。”[1]409-410在德勒兹的观念中,“意向”朝向“影像”的过渡乃是一个无缝的过程,且在概念上无以区分。

德勒兹从影像本体入手,讨论了“以己影像”“运动本质”“调性变化”,分三步完成了对传统电影叙事的解构,然后便要面对这“一地碎片”,将其重新收拾整合,建构成新的影像叙事系统,或者用德勒兹的说法,调性变化系统。

二、差异生成:运动—影像分类

德勒兹要将自己玄而又玄的影像理论真正勾连到电影这一大众文化的事物上去,而不是甘居象牙之塔自娱自乐,还需面对两个艰难的问题:第一,原初的那个“image”,也就是意向/影像,最后怎么变成了一般的、不含有意向的、物质的影像?第二,无因果性的调性变化如何与因果叙事发生勾连?

第一个问题的解决,德勒兹求助于皮尔士的指号理论。在皮尔士的指号理论中,符号、对象、阐释浑然一体,自成体系。对象事物的存在既与事物的自在有关,也与人类的理解有关,可以说与德勒兹的那个“image”异曲同工。皮尔士指出:“在任何情况下,施用于符号的那种影响会从它的对象中放射出去,并且……这种放射性影响会从符号开始……并且会产生一种效力,这种效力被称为解释项或者解释行为,从而完善了符号的施为过程。”[7]这也就是说,解释的本身并不能任由人们自由发挥,它受到了对象物的“放射性影响”,从而将某种客观的意味呈现在人们原初的思考之中。由此,德勒兹的“im‐age”最终回归物质性也就有了理论的支撑,不能把他理论中的“影像”看成是纯粹主观的外化。

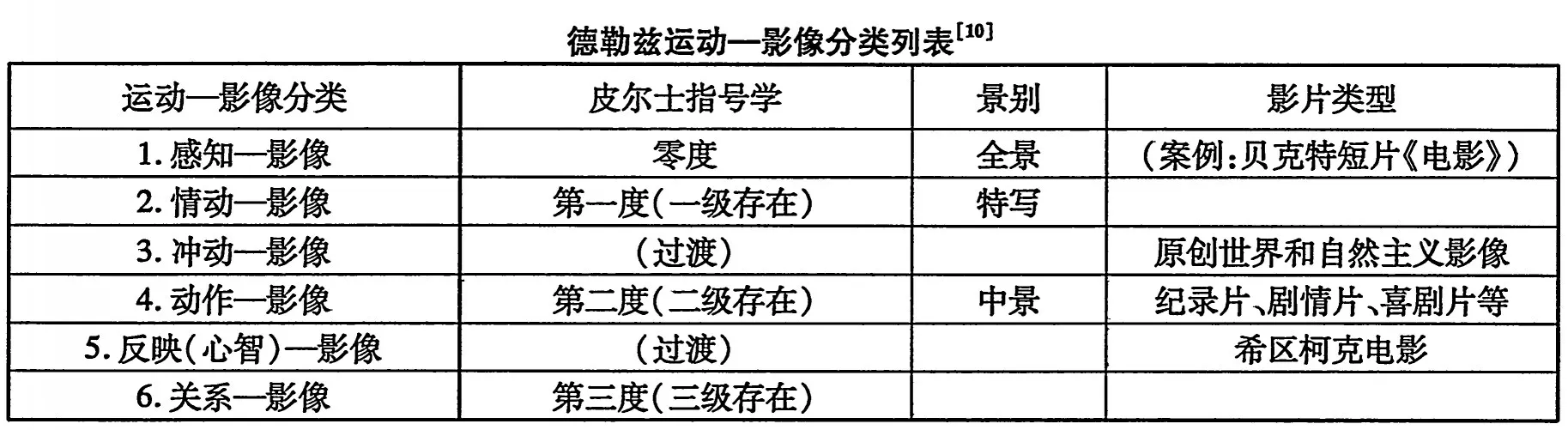

皮尔士认为,指号的系统可以对应三级存在,第一级存在是“感觉”,即一种带有符号性质的指示;第二级存在是“物”,也就是感觉的对象;第三极存在是“意义”,即解释与理解。[8]这个三级存在可对应于皮尔士指号系统的基本构成,即符号、对象与阐释。德勒兹按照皮尔士的区分,将存在于内运平面上的“image”也进行了类似的区分,在内运平面上,感知—影像与情动—影像(中译另作“动情—影像”)、动作—影像同时生成,这是运动差异化变异的结果:只有感知才能区分彼此,才能产生趋避之类的动作,而分辨、动作的驱动需要情感,也就是一般所谓的有机体“肾上腺素”之类的内分泌物质,这是生命的原动力所在。德勒兹将运动—影像与皮尔士的指号模式对应,情动—影像作为一级存在对应“感觉”,动作—影像作为二级存在对应“物”,又另设关系—影像作为三级存在,对应“意义”。在此,我们可以发现,德勒兹与皮尔士系统的匹配存在细微差别:最原初的感知—影像不见了,关系—影像则僭越了,它原不在内运平面之上,是后来产生之物。但这正是德勒兹的“诡计”,他依托皮尔士的指号系统悄悄地从原初系统向叙事系统过渡。

①说明:(1)指号是对象的人工指代物。(2)指号的意义依赖对于指号和对象两者关系的解释。(3)解释构成与对象的“放射性”影响有关。(4)指号、对象、解释三者共同构成对事物的理解,缺一不可。

原初系统中的“三驾马车”,感知—影像、情动—影像、动作—影像所构成的系统仅能满足影像从无到有的过程,要将其作为讨论电影的基础,势必还需要进一步的差异化发展。这里所谓的“差异化”,是指从一个平面崛起,趋向于另一个平面的生长过程。德勒兹在言说感知—影像时,使用了贝克特的实验短片《电影》作为案例,告诉我们影片中的主人公处于感知混沌的状态,无从分辨自我与他人的目光,时刻处于恐惧之中。影片所呈现的这样一种“感知”,影像的画面并不能够充分表达,而是需要观众对影像进行读解和阐释。因此,“感知”仅是影像存在的基础,并非影像的本身。案例《电影》在德勒兹的感知—影像理论中是比喻性的,并非人们所见的影像就是感知—影像,而仅是对感知—影像的言说,此时的感知还是一种意向化的、非物质性的存在。这样一种对于电影存在感知基础的设定,为日后欧达与波德维尔有关电影“视点”问题的争论留下了有趣的话题。[9]感知—影像诉说的尽管还是不能清晰分辨“彼”“此”的原初形态,但是感知—影像的发展,也就是它生长运动的结果,势必是要区分出感知对象来的,否则它就不是感知了。不存在无感知对象的感知。感知—影像的这个对象,这个被感知的客体,就是动作—影像。动作—影像脱离了感知,便成为了被感知之物,也就是可以被控制、被叙述之物,从而也就脱离了原初的内运平面,形成了独立的所在。关系—影像显而易见是为了完成皮尔士系统最终“包圆”(阐释)而设立的一种影像,同时也是为了德勒兹日后时间—影像的到来而做的铺垫和准备,因为德勒兹认为关系—影像在某种意义上显示了运动—影像存在的危机,这里不再讨论。时间—影像也不在我们这里所要讨论问题的范畴,但它的“阴影”会不时显现。

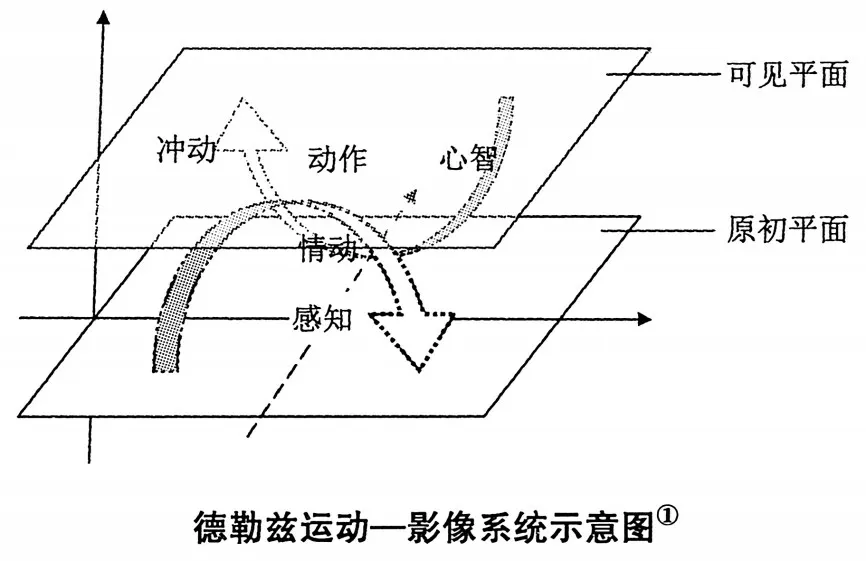

借助于皮尔士指号系统的跳板,德勒兹从原初的内运平面跃迁到了另一个平面,这是一个可见的、具有彻底物质性的平面,与内运平面之“内”完全异质且可以从外部进行观察和描述的“外运平面”;于是也就是一个不再玄虚、见之于庸常的电影影像的平面。接踵而来的问题是:由原初平面开始发生的调性变化何以在另一个平面上就变成了叙事?音乐的旋律是怎样被锤打锻造成了线性的因果?

?

从德勒兹的运动—影像分类中我们可以看到,为了勾连两个不同的平面,德勒兹设立了冲动—影像和反映(心智)—影像这两种影像类型(“反映”“心智”这两个不同称谓是德勒兹在《电影1》和《电影2》中分别使用的)。按照德勒兹的说法,冲动—影像是情动—影像向动作—影像的过渡,前面已经提到,情动是指人类的感情,也就是动作发生的原动力,它自然不属于客体、对象的类型,与动作—影像不在一个平面上。但是,由情感派生的欲望,却是可以从外部观察到并经由动作表现出来的。冲动—影像便担负了将人类欲望从内在外化至影像的职责,德勒兹说:“在那儿,角色跟禽兽没有两样——绅士就是猛禽,爱人沦为羔羊而穷人就是鬣狗。但这并不是说他们有着相应的外表或生态,而是指他们的行为停留在人与动物产生差异之前,也就是我们所谓的文明动物。冲动、别无他想就是在原创世界中掠食碎片的能量,所以冲动跟碎片息息相关……”[5]220德勒兹把传说中的人物该隐作为了这类影像的象征,在神话传说中,该隐为亚当和夏娃所生,他杀死了亲兄弟,并娶姐妹为妻,是暴力和淫欲的化身。古史中写道:“从此以后,整个人类陷入了可憎的罪恶之中。”[11]这是一个显而易见的因果设置,因为欲望,所以才能造就指涉欲望的动作,因果叙事由此而成。我们可以说,德勒兹的运动—影像基本上对应着商业电影。在动作—影像中,德勒兹区分了大小两种形式,大形式(SAS)是指影像与现实世界相关联的叙事,包括纪录片、类型电影等;小形式(ASA)则是指影像的假定化叙事,如喜剧、荒诞剧之类。叙事在这一平面上不再被排斥,而是被容纳,没有因果叙事,所有的动作—影像都会失去基本的缘由而无法被理解和进行讨论。反映(心智)—影像则是动作—影像向关系—影像的过渡,关系—影像需要从总体的角度来包容物质的动作平面和非物质的原初内运平面,因而这一过渡对于叙事性的强调似乎远不如冲动—影像和动作—影像。德勒兹给关系—影像规定的任务不仅是对总体的运动—影像进行解说,还是对其进行的反思:当我们从一个伊甸园般的内运平面来到动作的领地,调性变化的自由流淌已经变得僵直和刻板,因果性、必然性历历在目,就如同浪漫诗人变成了走卒贩夫、奸诈小人,只会斤斤计较于欲望和利益的得失,这显然不符合德勒兹对于电影的理想。德勒兹认为这与人类文明的发展不符,因此关系—影像需肩负提供良知的重任,如若不能,便只能堕入“俗套 剪 影”[5]347的 泥 淖。德 勒 兹 的 影 像 理 论对俗套剪影之影像充满了批判。也正是因为不满于运动—影像的粗俗,所以才有了日后更为精致的影像类型,即时间—影像。

三、立体构成:运动—影像模式建构

对于运动—影像的构成,德勒兹有着相当细致的描述。他说:“事实上,这种现实的言语绝非作为某种语言,而是在我们研究的第一部分中已经探讨过的运动—影像系统。该系统建立在一个垂直座标轴及一个平行座标轴之上,并且这两个座标轴就作为两种‘过程’,而跟词态群及词意群完全无关。一方面运动—影像表现为一种变动的全体,并完成于两个客体之间,所以是一种差异化过程。运动—影像(镜头)便具有两种面向,一面是所表现出的全体,另一面则是全体所通过的两种客体;所以全体不断地因为不同客体而分化,也不断地再行将不同客体再行整合于另一个全体中:即‘全体’不断地产生变动。另一方面运动—影像则包含了区间:如果将运动—影像跟某某区间联系起来的话,就会出现各种不同的影像种类,以及构成这些不同影像(不论是影像自身的区间还是影像间的区间)的各种符征(于是感知—影像位于区间的一端,动作—影像则位于另一端,而动情—影像就在区间上),这就是一种殊异化过程。这些运动—影像的合成物,以殊异化即差异化的双重观点视之,组构成一种标示性物质,它包含了所有调性变化的特征,如感官性的(视觉与音响)、动态性的、内张的、情感的、节奏的、调性的甚或文字的(口语与书写)。”[1]411-412德勒兹的这段话不是太好理解,需要将其拆分仔细研究。

首先,我们要去除掉其中对于麦茨的批评,“词态群”和“词意群”这样的概念均来自于麦茨,大陆有人译作“语义群”,德勒兹表示自己的系统与麦茨的电影语言系统无关,他讨论的是“言语”而不是“语言”。

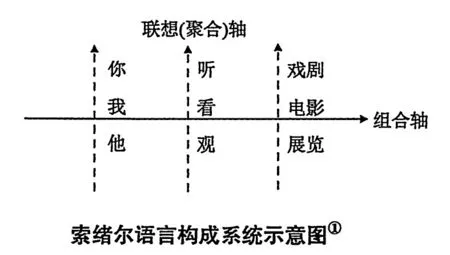

其次,德勒兹的这个系统有两个轴,这很容易让人联想到索绪尔语言系统著名的“连续”(组合)和“同时”(联想)这两个轴。[12]但是德勒兹并没有提到索绪尔,这并不奇怪,德勒兹反对麦茨的电影语言系统,而麦茨的电影语言系统深受索绪尔的影响,他的“八大组合段”在某种意义上就是一个旋转了90 度的乔姆斯基式结构主义树形图。因此,德勒兹的两个轴势必与索绪尔有所不同。具体来说,德勒兹的“两个轴”不是“组合”与“聚合”(索绪尔的“联想”概念后来被雅可布森置换成了“聚合”)的汇聚,而是两种表现差异的“过程”:“差异化过程”和“殊异化过程”。这两个过程的概念在这段译文中表述得不是很清晰,因为中文的“差异”和“殊异”基本上同义。大陆翻译的版本中称其为“区分作用过程”和“规定作用过程”,[13]尽管在词意上可能不够准确,但至少把两个不同的方向给区别了出来。

第三,在德勒兹看来,殊异化过程表述的是“垂直坐标轴”,差异化过程表述的是“水平坐标轴”。在水平方向上的区分发生在先,也就是感知、情动和动作,它们无差别的汇聚形成了原初的平面,也就是内运平面。然后才是垂直方向的区分,感知、情动和动作彼此分离、对立,互为对象和客体。德勒兹特别强调区间的产生既有“影像自身”的,也有“影像间”的。显然,“影像自身”的区隔产生于纵向,也就是德勒兹所谓的“殊异化”过程;“影像间”的区隔产生于横向,即德勒兹所谓的“差异化”过程。两者彼此交汇,最终形成距离成为彼此,成为“标示性物质”。这也就是利奥塔所说的:“如果没有见者和可见者之间的远离和分隔,就不存在任何有待看的东西。”[2]28

理解了德勒兹这样一种形象化的、带有空间性质的描述,我们便可尝试将他的运动—影像系统绘制成示意图。

①说明:(1)纵向。德勒兹所谓的“全体”,即某种意义上的关系—影像,是通过纵轴来表现的。(2)横向。原初平面(内运平面)上的感知、情动、动作,在差异化活动的过程中各自形成独立的层面。以动作—影像为核心的可见平面(外化的、物质的),一方面通过冲动—影像与其他影像层面勾连;一方面也通过心智—影像与全体(关系—影像)融贯。情动—影像则悬浮于感知—影像与动作—影像这两个平面之间,成为过渡形态。(3)纵横关系。不同平面之间的区隔是原始平面内各种元素殊异化活动的结果,区隔的出现也就意味着分出彼、此,分出主、客,另立层面;同时也意味着不同平面之间频繁的交流与互动,这两种不同方向(平面、垂直)的延展,便是德勒兹所谓运动—影像构成的“两个过程”。

把德勒兹的运动—影像系统画成立体的模式,尽管不是德勒兹的亲力所为,但却是德勒兹自己表述的推演,同时,也符合他对事物构想的一贯立场。我们在他的《差异与重复》一书中同样看到他以立体的方式为其他事物建构模型,如:“一个理念就是一个确定的、连续的N 维繁复体。颜色,或者毋宁说颜色的理念是一个三维繁复体。这里所说的维度应当被理解为现象所依靠的种种变项或坐标;这里所说的连续性应当被理解为这些变项的变化间的比(关系)的整体。”[14]312德勒兹的立体图形尽管复杂,但也并非不可理解,只不过我们对它的理解仍然脱离不开传统的叙事,脱离了传统,这个系统便无法解释。因为人类的思维和理解不可能凭空而立,总要有所依托,这也是德勒兹在时间—影像理论中所表现出的基本思想。

四、索绪尔的幽灵

所谓传统的叙事,也就是因果线性的构成,一般来说都脱离不了结构主义的系统,也就是索绪尔语言学理论所揭示的我们一般语言的构成法则,尽管语言的出现要早于索绪尔不知多少千万年。人类自有文明便有神话,自有神话便有叙事,自有叙事便有因果,因为神话是为了解释自然现象的因果而被人们创造出来的。用德里达的话来说就是:“符号与神性出于同等地位并且同时诞生。符号的时代本质上是神学的时代。”[15]索绪尔只不过是把人类叙事的肌理给恰到好处地描述了出来。因此,只要涉及叙事都无法规避索绪尔的系统,即便在形式上完全不同,但索绪尔的幽灵仍在。

德勒兹出于对麦茨的“仇恨”,绝口不提索绪尔和叙事,但是从哲学的、高度抽象的层面来讨论事物的构成,他仍然无法避免因果构成的基本规律。他在《差异与重复》中说:“连续性法则在这里显然为一条性质或世界之实例的法则,显现为一条不但被应用于被表现的世界之上,而且还被应用于在世界之中的单子之上的展开法则。不可分辨原则是本质的原则,是一个包含的原则,它应用于诸表现之上,也就是应用于诸单子中的世界之上。两种语言不断地互相转译。”[14]92如果把这段话中的“连续性法则”替换成“组合法则”,把“包含的原则”替换成“聚合原则”,我们便可以看到,这段话指涉的形式与索绪尔的方法并无本质上的差异,只不过针对的对象有所不同。一个说明的是语言的构成,一个说明的是事物的构成。从这里出发再来看德勒兹的内运平面,它只不过是索绪尔模式的变体,如果我们把索绪尔语言系统的模式示意图纵向转动90度,就可以得到一个类似于德勒兹所谓的“平面”。德勒兹所做的,不过是将这一平面上的“组合”方向取消,只留下“聚合”。这也好理解,德勒兹此时的感知、情动、动作诸影像仅有些微“差异”,还没有进入“殊异”的分离过程,仅在其原始的初级阶段,也就是前面提到的“三步走”的第一步,因而也就还没有形成空间中的不同层面,没有涉及叙事,仅仅是表现出了聚合的、开始相异的状态。在这一层面没有“组合”也就顺理成章。

①说明:(1)索绪尔的语言构成系统被简称为“两个轴”,横轴是组合的,纵轴是聚合的。(2)“组合”是显性的存在,“聚合”则是隐性的存在。(3)“组合”是历时的,“聚合”是共时的。

不过,索绪尔的“组合”轴并没有在德勒兹的运动—影像系统中消失,而是被德勒兹“竖”了起来,尽管在水平的方向上看不见,但却在垂直的方向上成为“擎天一柱”。原初平面中的诸影像通过自身的差异化(殊异化)活动,逐步建立起了自身的体系,建构了自身的平面,于是也就有了平面与平面之间的沟通和交流,这些互动与平面之内的互动有所不同,它们是有因果关系的。比如冲动—影像通过对于人类基本欲望的诉求,揭示出动作—影像事件构成的基本出发点;因为有了动作—影像事件的构成,才有可能通过反映(心智)—影像推出更为深入的反思和对事物的意义进行抽象归纳;这些连环叠套的因果性,正是索绪尔所谓的“组合”,它们在这一方向上(纵向)形成了叙事,叙事的原则同样也存在于新生平面的诸影像之中,它们已然是被构成之物,与原初之态有着天壤之别。我们在前面的“德勒兹运动—影像系统示意图”中保留了原初平面来自于索绪尔语言系统“两个轴”的形态,而没有将其中的组合轴去掉,就是为了让读者能够辨认出这一平面与原本叙事缠绕纠葛的关系。不过,有必要提醒注意的是,并不能将索绪尔的两个轴平面视为德勒兹的内运平面,没有了组合轴的平面便与索绪尔几乎没有了关系,或者用更加委婉一些的说法:索绪尔的语言架构平面变成了德勒兹的言语架构系统中的部分,索绪尔的语言叙事被拆解成了不同的零件安装在了该系统不同的地方。

可以说,在德勒兹的运动—影像系统之中,索绪尔的幽灵无处不在,只不过德勒兹将电影叙事的系统更名为调性变化,将传统的二维模式变更为三维立体之后,人们便不再能够直观地看见索绪尔而已。但是,只要轻叩因果叙事之门环,索绪尔之幽灵便会在德勒兹的影像系统中应声而答。

五、结语

德勒兹电影影像系统摒弃传统的叙事理论,另辟蹊径,惊世骇俗,这是后现代反传统、反叙事思潮使然。但在细读德勒兹的文字之后,发现他的理论并非与传统绝缘,而是有着诸多的勾连和承袭发展,这一点就连德勒兹电影理论的台湾译者也看出来了,他说:“尽管强调影像符征直接呈现的重要性,并因而对梅兹(即麦茨——笔者注)的语言学类比提出批判,可是在某些章节阐明各种符征时,仍是通过叙事再现或故事设定加以论证。”[1]367德勒兹右手将索绪尔的语言叙事系统“按倒”在水平平面,左手将其组合轴从水平“掰”成了垂直,虽不乏暴力之嫌,但确有化二维成三维之功。

德勒兹电影理论之所以难读,既是因为后现代的解构色彩使然,更是因为其中渗透着哲学的精神,与那些秉持新实用主义的北美后现代主义思想家不同,欧陆哲学家尽管批判传统的锋芒犀利但却并不迷恋当下和实用,德勒兹便是从理想主义立场出发来看待电影的。德勒兹并不是把电影拆解成碎片之后说一声“终结”了事,而是把建构看成比解构更为重要的任务,这是我们阅读德勒兹电影理论的一个强烈印象,这也是德勒兹电影理论的价值所在。人类与影像一样,都是存在,但人类对于电影的想象却不仅仅折射出这样一种存在,而且更是人类思考和良知的延展,这也是为什么德勒兹对运动—影像中的俗套剪影多有贬斥,而对时间—影像多有褒扬的原因。我们不可能在这篇文章中全面把握德勒兹的电影思想,而仅是对德勒兹运动—影像系统的一个尽可能符合德勒兹本意的然而又是通俗化的解读,不论绘制示意图还是勾连索绪尔,都是出于更好地理解德勒兹电影理论系统的目的,这恐怕也是笔者作为教师的“职业病”使然。

需要提请注意的是,解读和阐释替代不了对于原文的阅读,因为任何阐释都是某人从本己角度出发的阐释,都具有“可错性”,世上并不存在“标准的”解读。