客观时间结构的构造现象学分析

——兼论时间结构的序型问题

2020-09-29钱立卿

钱立卿

一、问题的起源与基本定位

时间现象学往往被视为胡塞尔哲学中最重要、最根本也是最困难的部分,这尤其表现在关于时间问题的三个专题性研究文本中,即“内时间意识讲座”“贝尔瑙手稿”“C手稿”。然而,在客观时间以及内时间意识流形的序列形态问题上,胡塞尔似乎从一开始就默认某种一维的、线性的模式(1)See Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), Hrsg. von Rudolf Boehm, Haag: Martinus Nijhoff, 1966, S.82.。尽管他强调这首先是意识流自身作为统一体的“拟时间性”(quasi-zeitlich)序列形态,也在后来的文本中以大量二维示意图来解说滞留与前摄、纵横意向性等重要观念,但他并没有对于时间意识最原初的一维线性特征作更多分析与解释。另一方面,胡塞尔明确地悬置了客观时间特征对时间意识分析的影响,也没有专门从时间意识的结构再返回到客观时间结构的问题,因此在时间意识的“三部曲”文本中,没有真正涉及到客观时间本身的形态构造问题。这就为现象学家留下一个有待研究的课题:从构造现象学的角度来看,我们如何理解客观时间的序列形态与其中的某种线性特征?

本文对此问题的考察基于日本现象学家村田宪郎(Norio Murata)的近期研究,以及笔者相关的评论与讨论(2)Norio Murata, “How is Time Constituted in Conscioussness? Theories of Apprehension in Husserl’s Phenomenology of Time”, New Phenomenological Studies in Japan, ed. by Nicolas de Warren & Shigeru Taguchi, Cham: Springer, 2019, pp.17-28. 此文基于2016年同济大学的会议报告,笔者对此报告进行评论,并在此后对相关问题作了进一步的信件交流。参见此文的注1。。村田论文的核心目标是通过考察四种可能的时间意识理论,根据内时间意识的线性结构来构造客观时间的线性结构,并论证前者在相当程度上蕴含了后者。笔者的研究首先将批判性地考察村田论文的核心要素,继而提出如下观点:绝对意识之流本身的结构特性在任何意义都无法蕴含客观时间的形态,前者只是后者的诸多奠基性要素之一。这里的基本问题是:具有线性结构的客观时间究竟应该如何从构造现象学的观点来理解?

上述提问的正当性至少可以从三个角度来辩护。第一,如果现象学家跟随胡塞尔本人的方向,往往会过多注重还原后的层面,而对客观时间的结构形态缺乏解释。第二,胡塞尔对时间客观性的解释并不令人满意,至少在详细程度和系统程度上没有达到对空间客观性的解释水平。然而,根据严格科学的系统性观念,客观时间结构的现象学解释绝不是可有可无的,我们同样应该按照类似于胡塞尔在其他论题上的构造分析那样来展开相关工作。第三,正如胡塞尔在“贝尔瑙手稿”里写的,时间客体的意义构造问题需要分为三个不同层次:纯粹内在的主观性、从内在构造角度理解的客观性、在交互主体性中构造的真正的客观性(3)See Husserl, Die Bernauer Manuskripte über das zeitbewuβtsein(1917/18), Hrsg. von Rudolf Bernet und Dieter Lohmar, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001, S.133.。每个层次都具备某些特有性质,无法体现在较低的构造层次中,因此不同层次间也必定存在某些不连贯的过渡关系需要仔细考察。因而,本文先概述村田的研究,再进一步研究其中引出的困难,重新思考客观时间结构的构造问题。

二、内时间意识与客观时间构造中的立义理论

众所周知,胡塞尔在1907年的手稿中反思了内时间意识讲座内容,重新考察了最初的“立义内容-立义”模式(4)See Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), S. 269ff.。这也是胡塞尔时间性立义理论的第一版,目的之一是为了修正布伦塔诺关于过去的意向客体及相应的时间变异的观点。村田认为,在布伦塔诺框架下,时间客体是实在的对象加上某些意向性变异的复合物,但过去的时间客体又仅仅被视为想象内容,这里就存在无法克服的矛盾。因此,胡塞尔按照《逻辑研究》的思路沿用了立义理论,把时间性理解为意向行为而非意向内容的固有特征(5)实际上布伦塔诺也把经验中的时间性差异归结为表象方式而非客体本身的差异。See Franz Brentano, Philosophical Investigations on Space, Time and the Continuum, tr. by Barry Smith, New York: Routledge, 1988, p.56.。然而,这里存在明显的缺陷。首先,这种思路错失了意向内容的问题;其次,《逻辑研究》的模式并不完全适用于时间客体的构造分析。后一点当然是胡塞尔在先验现象学阶段重新理解整个“意识”概念时才真正明确的。这里需要指出的是,在村田看来,由于意向客体本身的问题在第一版的立义模式付诸阙如,因此更好的理论必须能够说明,时间客体在经历诸时间位置的构造过程中如何保持其同一性。

替代性理论要处理的一个关键问题就是如何在客观上确立“现在”这个时间点。显然,时间意识本身不可能在内在的体验流当中设置一个固定点或时间标记,不让它被进一步的变异所改变。但既然变异在根本上仅作为“给予性方式”(Gegebenheitsweise)起作用,那么对于所谓的客观时间点而言,它也不过就是一种指示方式(6)胡塞尔后来也把当前的感知作为核心领域与其他时间模态区分开。See Husserl, Späte Texte über Zeitkonstitution(1924-1934), Hrsg. von Dieter Lohmar, Dordrecht: Springer, 2006, S.115ff.。滞留和回忆行为在所意向的对象方面和原印象并无不同,只是有着不同的综合特征与意向方式。其实胡塞尔早在“论立义内容-立义模式的消融”里就注意到这些(7)See Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), S. 310-311.。他把具有时间性统一的意向行为作为一种立义的类型:在涉及某个时间客体的构造上,这种意向性贯穿在整个在时间意识中延展的体验中,把客体立义为经历各种时间性变异的统一的对象。从这个角度看,可以说这里只有一种立义,它完全不同于空间客体上多种多样的展示性(darstellend)变异和立义。换言之,在考察对象在时间中的客观位置构造时,必须区分立义自身的内容和被立义的对象性内容,但两者都要在意识的领域中按意向关系的结构来定义,因此,这个视角下的客体和客观性问题也不再具有实在论含义,而是转化为先验观念论下的“意向-意义”问题。

但是这种理论又引起两个关于客观时间定位的新问题:如何理解自身流逝的时间客体经验与它身上确定的客观时间标记的关系?如何理解在主观时间经验中构造起的客观性与确定性?这两个问题最终都是探求如何从现象学角度来构想客观的时间序列及其结构。村田认为,从胡塞尔的早期著作到“贝尔瑙手稿”之间,有一种连贯的思路来处理这些疑问,亦即通过纵横意向性来构造客体性的统一与时间经验自身的统一,从而把客观性把握为反思中的构造结果。因此,村田在论文中谈到第三种时间意识理论来解决体验片段的客观化问题。他把这种思路称为“后继反思理论”(subsequent reflection theory)。该理论认为:(1)时间立义的素材统一性基于绝对意识之流或“原过程”(Urprozess),它的主要作用在于形成意识要素的统一性和确立意识自身的连续性;(2)基于原初统一性的后继反思属于一种特定的反思类型,其中某些行为给出对象的客观时间标记即“某时”,而另一些行为能回指向逝去的经验,并给出“当时”的标记。可是村田在对比后两个时间理论的时候指出,关注“现在点”的那个理论中可以构造起线性的客观时间结构,但后继反思理论只能把被反思的材料确立为某个客观时间点或时间段的标记。这样,客观时间只能被构造为一个个离散的片段,这显然也不符合我们对客观时间的基本理解。

最终,村田提出第四种时间理论版本,也就是他本人的主张。他试图把上述第二和第三种理论进行综合,以发挥各自的优点。其要点在于:客观时间标记通过现时的(aktuell)当下意识得到奠基,然后在反思中获得“某时”和“当时”的定位,最终在双重意向性的基础上把基于现时性的时间标记和过去的当时性标记立义为同一者。总体来看,从理论二和理论三过渡到村田的想法是比较平凡的(trivial),不过他想强调的重点和第二种理论的不足之处有关。在对扎哈维的引用和批判性评述中可以看到(8)See Dan Zahavi, Self-Awareness and Alterity: A Phenomenological Investigation, Evanston: Northwestern University Press, 1999, pp.67-75.,村田注意到前反思的原过程本身远不足以提供充分的构造条件,不仅是因为绝对意识流的总体结构不容易描述,更是因为客观时间的构造至少需要比原过程层次更高的意向结构。有趣的是,村田意识到的缺陷以另一种方式出现在他自己的论文中。如果我们只关注时间次序结构的主观性一侧或是它的必要构造条件,那么或许可以说村田的研究以简洁、清晰的方式对各种不同的理论作了批判性考察。然而他的真正目标是阐述时间结构的客观性一侧及其充分构造条件,按这个标准看,他的思路就存在值得商榷的地方。

三、客观时间构造的线性模型中存在的盲点

我们先从村田的“融合理论”开始分析,揭示其中存在的基本困难。这里至少有三个方面的问题:(1)之前提到的所有涉及时间客体构造的理论都很重要,但它们都没有彻底研究时间结构的主观立义方面,更不用说客观性的构造问题,主要的缺陷在于它们没有充分关注滞留内容与回忆内容具有本质上不同的构造功能。如果还要探究客观时间的“序结构”(order structure),那么所有试图直接还原到纵横意向性上的分析都会进一步暴露出缺陷。(2)村田(或许还有胡塞尔)在谈到序列特征时都强调绝对之流的奠基功能,而且使用自然数序列及其逻辑后承作为类比示例。尽管绝对之流或原过程确实是一切主观性与客观性的最终根据,也具有“滞留-原印象-前摄”这样的基本结构,但拿自然数列的立义与结构特征来解释客观时间性的形态已经预设太多东西,因为后者恰恰是当前还未有定论的课题。(3)村田似乎也像胡塞尔一样先行默认某种序关系的唯一性,没有真正从现象学构造的角度把它视为一个需要专门研究的问题。从他们的表述来看,全序(total order)或线序(linear order)是唯一可设想的时间序型(order type),但假如线序本身还没有表明其唯一性和排他性,那么对客观时间的维度结构的现象学阐明也是存疑的(9)胡塞尔本人显然拒绝其他序型的可能,而且直接把滞留-原现前-前摄的综合特征扩展到时间构造的整个结构。这些篇章集中讨论了时间意识之流的结构特性,然而时间序型的问题对胡塞尔而言似乎不成问题,只不过是时间意识流理论的推论。See Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), S. 82, 370-382.。换言之,如果自然数列和时间序列的序结构本来就不同,那么上述类比解释就是无效的。

按照现象学还原的精神,通常所理解的客观时间的线性特征在此只能充当一个问题的引导标志,无法提供任何肯定的答案、立场或解释方向。原则上我们不可以直接就默认这种线性特征是唯一可能的标准答案,必须这样来问:为什么我们最终会认为客观时间具有某种线性结构?这种问法意味着,“线性”(linearity)或许起初只是诸多可能的情形及可能的意义之一,在一些特定条件下才最终成为我们在现实中赋予客观时间的结构特征。而现象学家首先应当做的是分析各种原初的可能性及其现象学根据,然后在不同层次上阐明它们的各种构造性功能和意义。

不论是主观的时间意识还是所谓的客观时间,最初都基于自我的体验并能够在反思中归结于自我。同时,自我总是在经历一个和当前相关的时间流片段,即便这个片段非常短(10)在一些极端案例中,主体的自身性与时间性之间的结构关联也没有改变。See Dan Zahavi, Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person Perspective, Cambridge: The MIT Press, 2005, p.146ff.。也就是说,所有可能存在的时间点都至少能与当前发生关联,并且当两个事件x与y在同一个意识中出现时,“x早于y”和“y早于x”绝不可能明见地相容。这意味着在原初意义上关于时间的序型存在两种基本的可能,除此以外的序型或者是两者的一般化,或者是不相干的情形,可以不予考虑。我们用类似于数理逻辑的阐述方式给出如下定义:

(1)偏序(partial order):对于集合X,如果其中存在一个二元关系“≤”,满足对X中的任意元素a、b、c 都有①a ≤ a;②如果a ≤ b且b ≤ a,那么a = b;③如果 a ≤ b且b ≤ c,那么a ≤ c;那么我们把这个“≤”称为偏序关系,把X称为偏序集合。

(2)全序(total order):对于集合X,如果其中存在一个二元关系“≤”,满足对X中的任意元素a、b、c 都有①a ≤ a;②如果a ≤ b且b ≤ a,那么a = b;③如果 a ≤ b且b ≤ c,那么a ≤ c;④对任意元素a与b,如果不成立a ≤ b,那么b ≤ a必定成立;那么我们把这个“≤”称为全序关系,把X称为全序或线序集合(11)符号“≤”可以理解为“不晚于”或“早于或同时”,但如同集合论中的“小于等于”一样,它不能理解为“早于”和“同时”的析取。严格来说,这里唯一的原初关系只有“≤”,然后通过“≤”的反称性来定义“=”,再通过“≤”且不“=”来定义“〈”。当然,本文并不意在强调这种语法和语义上的特性,而仅仅是用这些符号来表示时间先后关系,尤其是“〈”(即“早于”)。。

显然,从定义上看,唯一的差别只是全序要求一切元素互相之间都有序关系,而偏序没有那么强的要求。那么,在时间构造问题上引入偏序概念有何意义呢?首先,这可以表明覆盖全时段的经验流总是偏序的(稍后给出论证),但是否全序则没有那么显然。举例来讲,一个常见经验是,在我的当下回忆中出现两个不同的事件x与y,我把它们把握为过去经验到的客体内容的当下化显现,却无法在回忆行为中确立两者之间的任何一种时间关系。尽管客观上我知道它们并不是同时发生的、而且一定有先后,但这种知识是被完全悬置的。在构造分析中,如果要真正建立起全序,那么必须以某种构造的方式来论证这种时间关系超出单纯的偏序决定,然而村田所提到的三种时间理论以及他自己的综合版本都还不足以支持全序的构造。

以此观之,把时间与自然数列作类比的根据之一是两者都在有限的、具体的综合进程中隐含一种无限延展的可能性,但如果考虑到序结构的问题,这种类比的合法性就另当别论。第一,自然数集的无限性是先天成立的,或者说根据自然数的定义就是如此,而绝对之流的全局结构是对纵意向性中的统一性进行反思的结果,还需要在此基础进行某种特定的理想化(Idealization)才能获得绝对之流的无限性。第二,意识内容的意义需要通过逐层构造才能得到充分展现,这里起证成作用的东西归根到底就是各种直观活动;但对一个良序集(well-ordered set)来说,其中的各种元素按其语义就可以得到分析性的关联,亦即各元素的位置与序关系从一开始就一劳永逸地确定下来。第三,任何与自然数集同构的对象都是全序和良序的,可是整个意识流经验在本质上具有断裂与模糊的可能,下节就将重新分析其中的序关系。

总之,时间性是否具有全序结构远非显而易见之事。时间序列确实可以潜在地获得某种序的规定,但时间点或片段如果只是被立义为某些时间“位置”,那就还不能说它具有客观意义上的序。同样,这个问题也不能靠仅仅指出绝对之流隐含的序的可能性来解决,因为这样一种隐含的(implicit)特性还无法表明意识中构造起来的客观(甚至主观)时间结构是否真的具有一个明确的(explicit)全序。虽然村田试图将这个问题回溯到绝对之流,但下文将表明,对客观时间序列形态的构造分析必然会超出这种设想。

四、内在时间与超越性时间的序结构问题

前面提到,尽管胡塞尔没有明确断言是否可能单从绝对之流理论的角度来思考真正的时间结构,但至少曾经暗示过这种想法(12)See Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), S. 374ff.。为了论证我们的观点,这里暂且跟随胡塞尔,专题性地考察时间意识本身的结构特征和它自身所能支持的构造限度。

(一)关于绝对意识之流的结构分析

意识流的整体形态首先在纵意向性的基础上得到反思和阐明,而纵意向性本身又意味着对时间性持续的自身综合的自身意识。这里存在两个问题。

其一,一方面,绝对之流的特性确实为某种持续流动的意识表象结构提供了基础:这种持续流动意识在观念上向过去和未来无限延伸,并把所有可能的意识流综合为一,表象为“持存的我”,还确立了此流动过程的唯一方向。然而,上述特征也可以存在于一个具有(单连通形态的)偏序结构的意识体验中。另一方面,纵意向性的自身呈现只在原现前(Urpräsenz)附近的时间域中才是明见的,但反思活动必须远远超出这种意向性的自反(reflexiv)特征而指向某种理想化的本质可能性。也就是说,朝向绝对之流的反思本身也是朝向无限性的最原初理想化的基础。

其二,对于时间性的理想化仅仅确认了其中已经存在的东西。胡塞尔相信,在最近体验的“邻域”(neighbourhood)中呈现的一种线性时间结构可以在反思中扩展到时间流动整体的一般观念形式,因为在滞留与回忆之间存在奠基关系(13)我们借用拓扑学和分析学的“邻域”概念只是一个类比性的说法,而非坐实这个概念,因为在现象学还原的层次上,它的原初意义还处于悬置状态。。可是,根据我们构想绝对之流的方式,如果要确保整个过去结构也像最近的时间体验那样是全序的,就必须注意到理想化的方向与限度:在“贝尔瑙手稿”里提到的三个时间层次里,至多只有内在层次能通过本质直观获得全序,其他两个层次并不是完全在主观体验中确定下来的。换言之,由内在和现时体验投射出去的单纯可能的无限性并不能决定超越性(transzendent)或客观层次的序型,因为客观的过去本质上是回忆内容的客观化。滞留内容虽然奠基了回忆内容,但不意味着滞留的时间结构决定了后者客观化后的时间性样态(14)根据第三逻辑研究中的奠基公理,过去的当下感知对回忆的奠基作用仅仅保证了回忆的内容总是相应的原初给予内容的再造,并不意味着各种回忆内容之间的序关系也是原初序关系的“复制品”。。

(二)关于回忆及其客体的结构分析

我们能够反复确认历时经验的属我性并建立其自我的历时性统一,这一切当然基于时间性立义,但却是通过回忆的“设定性”实现的(15)See Husserl, Phantasie, Bildbewuβtsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der Anschauunglichen Vergegenwärtigungen, Texte aus dem Nachlass(1898-1925), Hrsg. von Eduard Marbach, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1980, S.458ff.,后者是我们研究超越性的时间次序构造的关键。

其一,回忆中的存在信念(Seinsglaube)尽管最终奠基在滞留意识的原初性,但它是独立地被引发和激活的。此外,诸如无梦睡眠、昏迷、记忆损坏等情形按其本质也能够切断我们和过去相关的滞留效应,并开启另一条全然不同的时间意识序列。尽管我们可以通过比较过去和当前确认过去经验的属我性,但这全都得依靠回忆。另一方面,我们都有这样的经历,即对于过去的某些事情,人们可能会搞混它们的前后次序,或是根本无法确认哪个在先哪个在后。这种经历并不是某种单纯的偶然事实,而是体现了记忆行为及其客体的一种本质特征:必然存在某些客体,回忆行为对它们的时间顺序关系具有不确定的设定性。考虑到设定性的存在信念与超越性的存在特征之间的本质关联,回忆的这种特征也意味着超越性的时间结构在原初意义上难以获得全序特征。

其二,回忆的本质特性对于思考超越性的时间性图式而言具有重大意义。从根本上看,回忆奠基于滞留,也奠基了一般意义上的“过去”。因而,在构造过去时间结构的整个理想化过程中,回忆起到中间层的作用,把滞留行为的结构特性以某种(可能失真的)方式“传递”给了理想化的绝对形式。

(三)回忆是否具有这种“传递性”的功能?

我们先通过一些简单的例子来考察传递性,从“现在点”的邻域开始。首先,要考虑当前滞留意识中的两个不同元素x与y。由于它们处于同一个相位中的滞留元素,与当下的原印象点之间的次序关联通过纵意向性得到统一,因此两者与当前点的位置关系以及x和y之间的时间位置关系都是明见的。可见,在同一个滞留意识片段中,我们可以通过观念化的作用明见地建立起一个全序(16)任何情况下,当下意识中的现在点总是时间意识的定向基准点,滞留内容总是表现为“过去”。但同一个意识中的不同滞留内容只能通过纵意向性得到排列,并借此形成统一的“前后相续”。关于时间定位和前后相续的问题,可参见Husserl, Die Bernauer Manuskripte über das zeitbewuβtsein(1917/18), S. 90-93, 96-99.。其次,要考虑滞留意识中的元素z与回忆中的元素w。由于w作为过去的感知内容只在当下化中给予,那么“w早于z”的事态也就可以确定。因此,任何回忆的内容都可以与整个滞留之间建立起序关系。最后,要考虑回忆中的内容v和u。确定这两个元素先后顺序的方式完全不同于有滞留参与的情形,因为回忆中的过去只能以再造的方式呈现。如果要把绝对之流或滞留片段中的序结构赋予整个的过去时间经验,那么只能以某种本质变更的方式来做。但进一步考虑过去的时间结构会带两个新问题。

其一,空间对象的本质可以通过自由的想象变更在不同侧显中直观到,现时内容的自身给予与非现时内容的共现一并构成这种对象的给予方式。然而时间内容及其序列的给予有所不同。空间物未显现的侧面原则上可以通过调整视角来感知到,但客观上“遥远的过去”按其本质就无法达到相即的明见性(adäquate Evidenz),它在当下的本真给予方式就是非原初性的(17)这个“前段”或“遥远的过去”的现象学意义是,即便通过回忆,我们至多也只能极其模糊地当下化。。因此,想要通过理想化来确立一个普遍的客观时间序型,就必然涉及到两个本质上不同的事件类型,一个永远具有原初的自身给予方式(当前的和滞留的内容),另一个则不具有原初呈现的可能性(18)想象变更或观念化总是奠基于某种明见可及(evidently accessible)的本质可能性,“如果-那么”的联想模式也是在此条件下才能合理引发:如果主体有某个X,那么他能够得到Y。对胡塞尔来讲,数学的、逻辑的、物理的和精神的区域都向自由变更开放,但考虑到给予方式的问题,时间客体未必都有可及性,因而在其中进行自由变更的范围是受限的。。

其二,支持传递性的一个可能辩护是:绝对之流构造了活的当下(lebendige Gegenwart)的序结构,它可以把不断下沉的滞留序列转为过去经验,继而把滞留的序结构也传递给过去时间。这个辩护对于可再现的过去序列是有效的,但并不是对任何一个可设想的过去客体都有效。时间结构上最原初的事态不是下沉中的滞留序列,而是具有时间性晕圈(Hof)的活的当下(19)E.g. see Husserl, Phantasie, Bildbewuβtsein, Erinnerung, S. 263.,它外面还附带有一个再现性的设定领域,向不确定限度的过去延展着(暂不考虑对称的未来情形)。从现象学角度看,这样一条时间意识流本质上没有真正的端点,时间经验结构的“前段”或“遥远的过去”也不能简单地视为和“最近的过去”同质,因为时间经验前段的序结构在本质上就缺乏明见性,也无法通过回忆变得更明见。如果要在其中设定一个全序,那么这只是某种概念性的外推(extrapolation),而不是对活的当下邻域内的时间次序进行本质直观或理想化的结果。

五、原初客观时间结构序型的构造及其可能的变体

总之,时间经验可以分成三个类型:以现前的原印象为中心的活的当下;归属于再现或当下化的过去记忆和未来期待,它们本质上是可错的(20)See Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), S. 158.;模糊过去以及遥远未来,它们本质上可能存在断裂或空洞。这些时间经验也可以按照诸对象之时间关系的给予方式进行另一种二分法,即考虑经验内容之间的时间关联是否也能明见地给予。就在过去时间的范围,需要考察的是这种关系在不同时间关联类型中的表现。这里,外部的经验性时间标记是悬置起来的,任何帮助我们确定时间点的客观事物都不能起作用,一切时间关系都必须仅仅按照现象学上的给予性方式来理解。

(一)时间点的联系被明见地给予

这里的典型例子是,在时间意识内容的前后相继中,两个不同的事件内容x与y在同一个意识中被关联起来。这时,不论这种意识是滞留还是回忆,从x到y的整个知觉过程都明见地给予我,于是我能够明见地建立起时间的序关系,比如x 〈 y。

(二)时间点的联系未能明见地给予

这里存在两种情形。(1)事件x不在当前的滞留意识中,而y在。事件x显然是以再现的方式给出的,作为某个过去经验被设定下来,正如上文所说,此时必有x 〈 y。但我们是如何明见地把握这一点的?这个立义过程的基本要素可以分析为四个环节:①x不在当前意识的现在点O的邻域中,而y在;②回忆奠基于滞留;③活的当下在其邻域中确定了方向以及与绝对之流方向的相合(Deckung);④x作为过去的经验内容也属于我,所以必然与O的整个邻域里所有对象之间存在序关系,而这个序关系或时间箭头的方向已经给出。因此,从上述四点当中可以推断出x 〈 y。这个推论作为本质判断而言是平凡和显见的,但依然是从直观的结果中演绎出的。

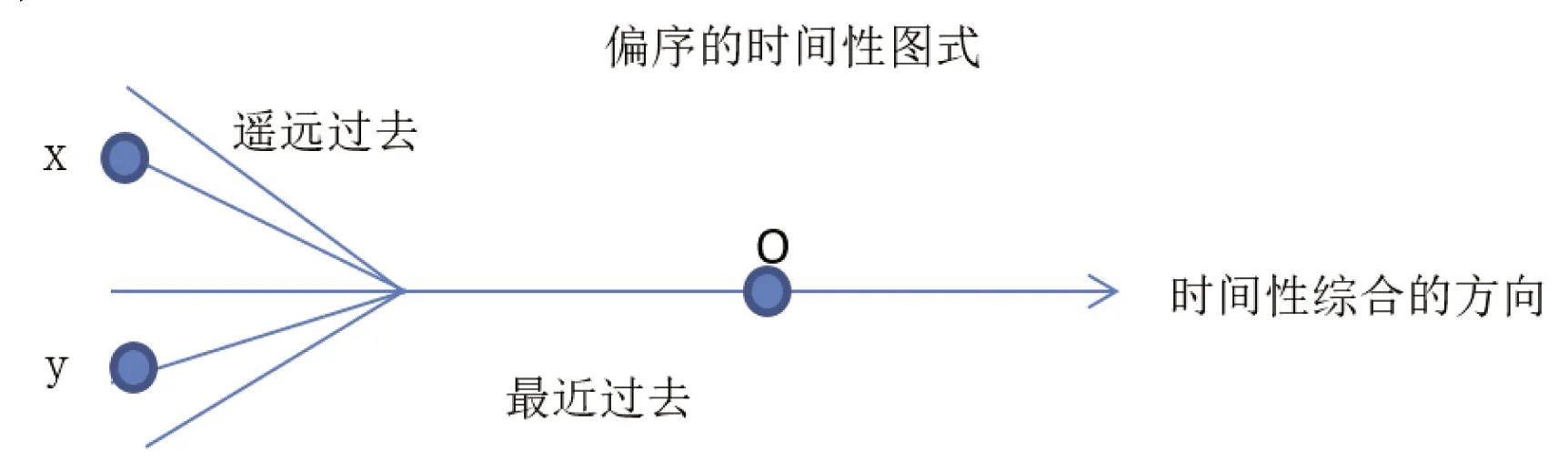

(2)事件x与y分别处于两段全然不同的回忆过程中,而每段回忆内容都不能和最近的经历完全接续起来。从现时性的角度看,x与y的时间关联完全没有给出。那么我们是否仍然能够认为,两者至少在主观意识中必定有某种预定的序关系?从给予方式看,x与y之间的关联性是完全不可及的(inaccessible),也就是说无论x 〈 y还是y 〈 x都不能成立。但两者作为过去经验又都必然是属于我的,也就必然和主观的现在点O关联起来,因此x 〈 O和y 〈 O总是明见的。这就意味着无论如何在整个时间意识中,单连通的偏序结构总是成立的,而且任何时间点都至少能和现在点O之间建立序关系。因此,对于过去时间经验的构造而言,整个图式像是一棵树,在“最近过去”的主干上连接着许多“遥远过去”的分叉(21)在唯我论者以及某些古代文明那里,时间的全序结构或许会受到质疑,但偏序结构能够仍然成立。现象学上的原因主要在于,在他们看来,只有从过去指向现在点的时间方向是确定的,而过去事件彼此间的时间关系并不完全确定。(如下图):

如果关注过去经验的另一面即非现时的潜在可能性,那么过去事件之间的序关系并非完全不可能从活的当下的序结构中导出。但是,从偏序性“导出”全序性的操作不是对绝对之流直接进行本质直观,而只是一种进行概念化设定的理性行为。按照胡塞尔划分的三种时间层次,从偏序结构到全序结构的关键进展对应着“内在”客观性向交互主体客观性的过渡。

六、交互主体层面的客观时间序型的构造

上文表明,内时间意识的形态与结构只是构造客观时间的序结构的必要条件而非充分条件,因为超出内在时间形态的那个部分不能仅仅通过对主观时间体验的本质直观来构造。胡塞尔虽然没有在时间意识专题研究中进一步讨论这种可能性,但仍然给出一些提示。除去极端的情形,人类通常是作为社会性的个体与他人一同生活在共同体中。人们能够共享的一切概念和命题,无论是否以绝对明晰的样式呈现,都总是在交互主体的层次上构成的,因而全序的、一维的线性时间概念的构成也应该被视为交互主体性现象学的课题。考虑到论题和篇幅的限定,这里仅简述基本的思想线索。

(一)主观的全序时间结构在交互主体层面的确认

日常生活中,对模糊的时间关系的澄清往往不是靠单个主体的内省或反思来实现的,而是需要凭借时空中存在的事物。这些事物作为交互主体性的构造结果,涉及到不同的认知、证成和确信方式,关键在于构造一个整体性的时间结构的观念会牵涉到无法相即给予的过去。因此,作为奠基于精神性的“他我”构造之上的主体间认同是对这种不相即性的必要补充,否则无法真正设想一个遥远过去事态的时间性问题。按照胡塞尔对交互主体性和主体性关联的讨论来看,交互主体层面的确认对于客观时间信念的意义,与主体自身的记忆对主观时间信念的意义有几乎相当的地位(22)See Husserl, Cartesianische Meditationen und pariser Vorträge, Hrsg. von S. Strasser, Dortrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991, S.157ff.。正是通过和他者的交流与相互确认,我们才可能在共同体中完成一种理性的活动,即在观念上把原初的、有各种分叉的偏序时间结构收敛为一个一维的全序的流形(23)因而,我们不应当认为古代民族在历史叙事中的宇宙论时间结构仅仅是为了加强族群自我认同、寻求形而上学起源而编织的本体论神话的组成部分。这种时间结构自身的现实可能性不是外在附加给叙事的随意想象,而是奠基于主体间交流的理性成就。。也就是说,时间的全序性是交互主体层面的意向成就,是通过概念化的方式在现象学构造的偏序时间结构上附加了一种“收敛”性质(如下图)。显然,交互主体层面的客观时间的这种收敛特性属于内时间意识领域对象的本质特性,也不能仅从内在性的角度来构造。

(二)真正的线性时间结构在交互主体性层面的构造

从历史上看,以明确方式表达出来的线性样式的时间结构,要晚于几何学意义上的“线”,当然也晚于历史上各种具有客观前后相继性的时间观念。比如说,古代印度没有编年史传统,他们持有的循环宇宙论时间观念也存在客观上的前后相继,但这种观念通常不被认为是“线性”的时间概念。因此,上述图式的一维全序的时间结构并不直接等同于通常所说的“线性时间”结构。因为某些环形或循环的时间叙事版本里也可以具有一维和全序的特征,比如在两个不同的循环纪元里也可能存在“上一个循环”和“下一个循环”的说法。但通常所说的“线性时间”实际指的一个不具有重复事件可能的、只能刻划为直线或线段图式的时间结构,比如基督教传统和现代科学观念中的时间。显然,真正的线性时间观念只能是在某些特定文化中以理想化方式建构的产物,尽管它具有与上述图式相同的表象。

(三)现代科学意义上的时间结构

如果考虑到自然科学中的时间观念是如何形成的,就会立刻意识到这里的时间概念是高度技术化的,属于现代数学物理的架构。这种时间观念的基本特点在于,它不是单方面奠基其他知识的,而是处于一切知识中——特别是当代的基础物理学——并通过这些知识的证成来间接证成自身的。这种嵌入一切知识并相互证成的关系自科学革命以来为科学共同体普遍接受。如今人们都相信存在一条贯穿宇宙中所有事件的客观时间序列,而且整个科学研究也基于这样的前提。即便有些看起来非常不同的想法,比如从相对论到各种现代宇宙论,或如柏格森、海德格尔等人的哲学思考,都没有真正挑战过这个前提。退一步,即使这个观念最终失效了,它的成败也是一个只在交互主体性层面才得以可能的结果,绝不可能解释为单纯的内在主观性构造。

(四)一般科学理论的本体论有效性

这是关于时间构造反思部分。在胡塞尔的框架里,一切可能的自然科学的对象概念都归属于质料区域的本体论,先验现象学的基本任务之一就是通过还原和构造的方式彻底澄清质料区域科学的认识论与方法论有效性,把科学对象及其可理解性解释为意向构造的结果(24)See Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Drittes Buch: Die Phänomenologieund die Fundamente der Wissenschaften, Hrsg. von Marly Biemel, Haag: Martinus Nijhoff, 1971, S.93.。在此意义上,现象学对客观时间的构造分析应当归属于胡塞尔的系统性科学论计划构想,作为其中的基础部分,贯穿于所有自然科学客体的构成性要素研究中。

要言之,交互主体层面的考察对于客观时间的构造而言是不可或缺的,只有在这个层面,时间结构格式才能具有一个特殊的理想化形式,亦即从原初的偏序“树状”形态收敛到一个线性全序的形态,成为今天我们所认知的“真正的”客观时间样式。

根据“贝尔瑙手稿”的区分,我们在三个不同的时间构造层次上讨论了时间结构序型的奠基性和构造性问题。胡塞尔在时间意识文本中的思考还不够充分和全面,因为当序型的概念本身成为一个焦点的时候,绝对之流与活的当下所具有的结构特性未必能直接适用于客观时间:全序结构并不是唯一的可能,不同层次的时间结构也并不必然共享同一个序。在我们看来,基于单纯主观构造的时间样态仅仅呈现出偏序性。如果严格遵循构造分析的方法论标准,就无法像村田那样从内时间意识理论当中引出日常的客观时间的结构。通常所理解的线性客观时间的全序性只能理解为偏序性的收敛结果,而后者才是最原初的客观时间结构样式。这种收敛不是对主体自身体验的本质直观的结果,而是建立在经验整体上的概念化结果。它不仅需要主观的时间经验,也需要主体间的共同经验,只能从交互主体现象学的层面予以解释。从胡塞尔现象学的角度看,对于一切关注时间性概念建构的科学理论而言,这样的一种构造分析或许都能在哲学层面发挥它应有的解释效力。