复杂地基条件下建筑与城市地道一体式工程经验实例与分析

——以韩城市桢洲大街下穿地道工程为例

2020-09-28顾旭卿

顾旭卿

(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092)

1 工程概况

该地道工程为桢州大街下穿交大教育园区的双向10车道地道,位于陕西省韩城市小南区,地道为南北走向。地道设计基准期为100年,全长850m,其中南侧敞开段长95m,北侧敞开段长120m,暗埋段长635m。根据道路总体规划及教育园区相关规划,桢州大街下穿教育园区与教育园区地下停车场相连接。

地道分敞开段和暗埋段。根据道路车道布置,地道暗埋段共分两种横断面形式,标准断面为双向6车道,与教育园区结合段为双向6车道快速车道加双向4车道慢速辅道;最宽处为51m,采用单箱四室箱形结构,由底板、侧墙、中墙及顶板组成,中间两箱室为主车行通道,外侧两箱室为辅车道。敞开段总宽为26.8m,采用U型结构设计。

2 自然条件

2.1 地质条件

拟建场地所在的韩城市位于祁吕贺山字形构造的前弧东翼与新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。以EN~WS向的山前大断裂(即韩城大断层F1)为界,东南面属渭汾地堑,西北面属鄂尔多斯台向斜的陕北盆缘褶皱区,构造复杂,矿产丰富。

根据各土层的时代成因及岩性,自上而下描述如下:(1)素填土Q4ml:杂色,松散,稍湿,成分以碎石、砂土为主,土质不均匀,多为原公路的修筑填土,层厚0.4~0.8m。

(2)黄土Q3eol:褐黄色,天然含水量w=15.3%;液性指数IL<0,呈坚硬状态;天然孔隙比e=1.131。

(3)古土壤Q3el:层厚2.00~5.00m,层底标高428.72~448.43m,棕红色,稍湿,团粒结构,天然含水量w=18.2%;液性指数IL<0,呈坚硬状态。

(4)黄土Q2eol:层厚5.20~11.70m。褐黄色,稍湿,具孔隙,含钙质条纹,天然含水量w=15.7%;液性指数IL<0,呈坚硬状。

(5)古土壤Q2el:层厚1.30~4.70m,稍湿,团粒结构,具孔隙,天然含水量w=16.1%;液性指数IL<0,呈坚硬状态;天然孔隙比e=0.819。

2.2 水文条件

勘探深度(45.00m)范围内未见地下水分布,因而可不考虑地下水对拟建场地的影响。

2.3 抗震设防

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)及《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010),拟建场地行政区划属韩城市,地震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第二组,特征周期为0.40s。

2.4 场地类别

根据在该场地的3个钻孔中进行的钻孔剪切波速测试结果,依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)有关划分标准,该工程场地类别为Ⅱ类。

3 主要技术标准

(1)主体结构设计基准期为100年。设计安全等级为一级。

(2)荷载。①自重、覆土及土压力荷载:按实际情况计算。②车辆荷载:“城-A级”与超载20kPa不利影响。③温度作用:按《公路桥梁设计通用规范》(JTG D60—2004)计算。④地震作用:抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g。⑤撞击力荷载:敞开段及暗埋段洞口挡墙的车辆撞击力荷载按200kN考虑,撞击力在宽度4.0m范围内均布。

(3)地道净高与净宽≥5.0m。

(4)地道纵、横坡。地道主线最大纵坡I≤5.0%;地道横坡为1.5%。

(5)结构抗浮与防渗。抗浮:最不利情况自重抗浮安全系数≥1.05。防渗:主体结构采用防水混凝土,抗渗等级为P8级。

(6)最大冻深为0.3m。

(7)工程材料。主体结构混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P8级;素混凝土垫层强度等级为C20;钢筋型号为HPB300和HRB400;预埋铁件型号为Q235B。

(8)裂缝。考虑荷载短期效应组合和长期效应组合的影响,主体结构最大裂缝宽度≤0.2mm。

4 地道的总体设计

4.1 地道平面和纵断面设计

地道的平面线型服从于道路总体设计,主线下穿地道纵断面设计受以下因素控制。

(1)交大教育园区地面设计标高。

(2)地道出入口十字交叉口竖向规划。

(3)地道净空高度≥5.0m。

(4)地道出、入口最大纵坡≤3.50%。

此外,纵断面设计还需考虑箱顶路面结构厚度、地道箱体结构厚度、铺装、施工误差、结构变形及预留沉降等多方面要求。

4.2 地道横断面设计

根据下穿地道总体设计,桢州大街下穿地道包括下穿地道暗埋段和下穿地道敞开段。

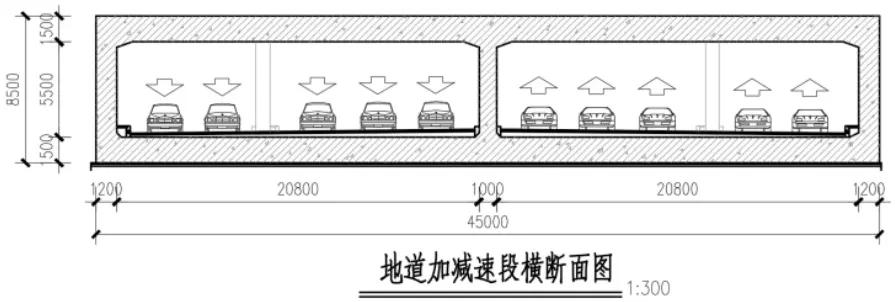

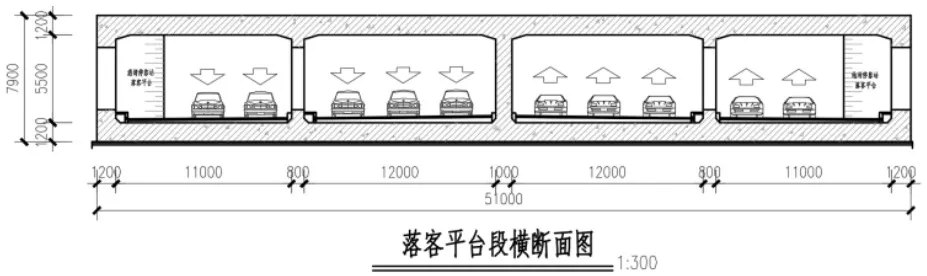

(1)下穿地道暗埋段设计。根据下穿地道平面布置,暗埋段分为标准暗埋段、加减速车道暗埋段和带辅道暗埋段。①标准暗埋段。标准暗埋段采用单箱双室结构,总宽度为27m,单箱净宽12.0m,净高为4.5m。隔墙两侧分隔带各宽为0.25m,两侧车行道各宽11m,两侧路侧带各宽0.75m,两侧侧墙各宽为1.0m,如图1所示。②加减速车道暗埋段。为方便社会车辆和公交车与教育园区衔接,下穿地道在东西两侧设置双车道辅道,主线车辆通过加减速车道进入辅道。加减速车道暗埋段采用单箱双室结构,单箱净宽20.8m,净高为4.5m,如图2所示。③带辅道暗埋段。带辅道暗埋段采用单箱四室结构,主线箱室净宽12.0m,辅道箱室净宽8.0m,如图3所示。④落客平台暗埋段。落客平台暗埋段采用单箱四室结构,主线箱室净宽12.0m,辅道箱室净宽11.0m。下穿地道车行道净高为4.5m,综合考虑预留沉降、道路垫层和装修空间,暗埋段箱涵结构内净高5.5m。暗埋段顶、底板厚1.5m,侧墙厚1.2m。红线宽度为51m。其中央隔墙宽为1m,隔墙两侧分隔带各宽为0.25m,两侧车行道各宽11m,两侧路侧带各宽0.75m,两侧隔墙各宽为0.8m,隔墙两侧分隔带各宽为0.25m,两侧辅道各宽6.75m,两侧路侧带各宽0.75m,两侧侧墙各宽为1.2m,港湾停靠站3m,如图4所示。

图1 6车道隧道标准段横断面图(单位:mm)

图2 地道加减速段横断面图(单位:mm)

图3 10车道标准横断面图(单位:mm)

图4 落客平台段横断面图(单位:mm)

(2)下穿地道敞开段设计。为防止地下水破坏道路结构,下穿地道敞开段采用U形槽结构。标准敞开段侧墙高度<7.5m,敞开段底板厚度0.9m,侧墙厚度0.9m,总宽度为26.8m,如图5所示。

图5 下穿地道敞开段标准横断面图(单位:mm)

5 地道结构计算

5.1 抗浮和地基承载力验算

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011),地道结构抗浮稳定性符合下式:

式中:Gk为地道结构自重,包括铺装自重;Nw,k为浮力,地下水位考虑地面以下6m;Kw为抗浮安全系数,取1.05。

经计算,地道所有敞开段利用自重均能满足抗浮要求。

按承载力最不利情况,南侧第3暗埋段基底落在④层粉土层,④层粉土层承载力特征值fak=120kPa。平均应力p=G/A=61113.8/16/29.7=128.6kPa,经深度修正后的地基承载力特征值fa=120+1.5×16×(9.5-0.5)=336kPa,p<fa,因此承载力满足要求。

5.2 暗埋段结构计算

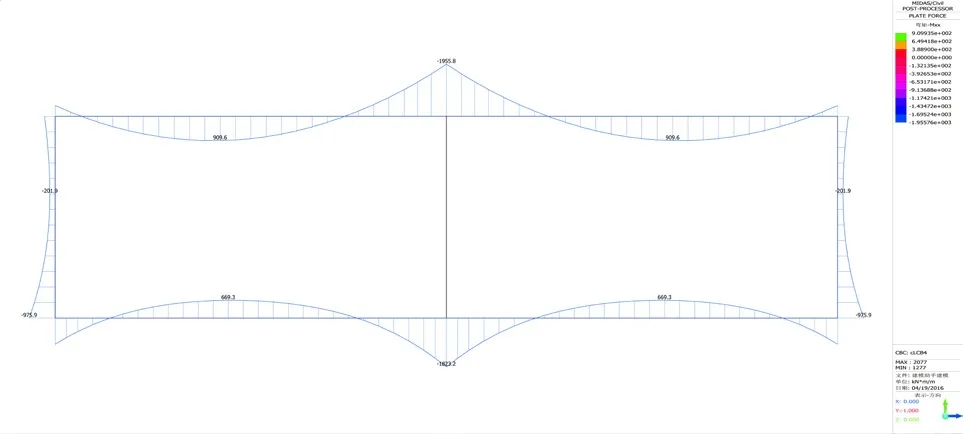

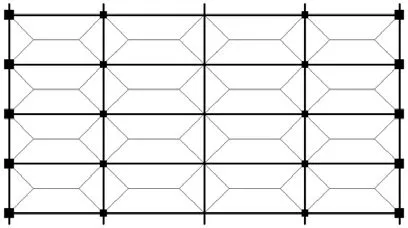

(1)标准暗埋段。地道暗埋段箱顶覆土厚度变化不大,接近于平面应变问题。按平面应变假定,建立单位长梁单元平面框架模型进行计算,计算模型按各板轴线建立。采用Midas软件进行计算,模型每0.4m左右划分一个单元。荷载计算按1m分布宽度计算。地道上荷载包括结构自重、顶板覆土荷载、侧墙水土压力荷载、底板浮力、铺装荷载、地面超载及其引起的侧向土压力、混凝土收缩。侧墙土压力按照水土分算,地下水位按地面以下6.0m考虑,混凝土收缩考虑顶板整体降温15℃。依据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004),按以下两种工况进行荷载组合:①自重+顶板覆土荷载+侧墙土压力+铺装荷载+侧墙超载+侧墙水压力+底板浮力+混凝土收缩;②自重+顶板覆土荷载+侧墙土压力+铺装荷载+侧墙超载+顶板超载+侧墙水压力+底板浮力+混凝土收缩。分别考虑承载能力极限状态和正常使用极限状态,对以上两种组合进行计算。模型边界条件仅在底板上加竖向土体弹簧(按只受压弹簧考虑),土体弹簧刚度Kz按10000kN/m3考虑进行计算。计算模型如图6所示。各荷载工况下的结构弯矩包络图如图7所示。据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004),由结构内力计算得到结构配筋。

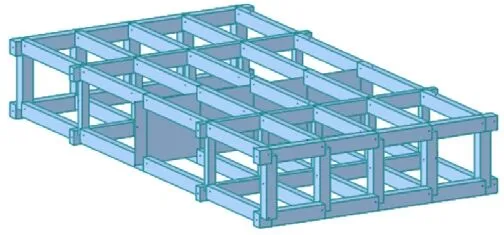

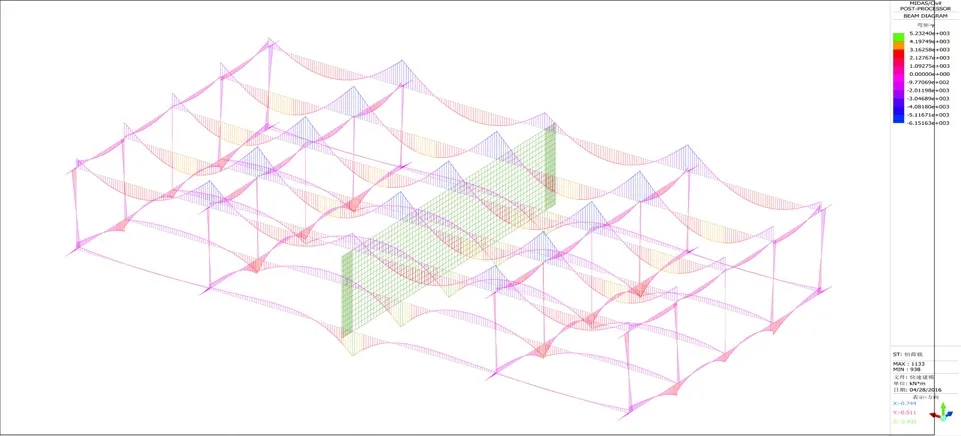

(2)中间暗埋段。①框架模型。撑梁和顶板模拟为矩形梁,梁高h=1200mm,梁宽b=800mm;侧墙及底板模拟为梁单元。②梁单元模型。建立梁单元计算模型,模型按结构轴线建立。采用Midas软件进行计算,每0.4m划分1个单元。暗埋段计算模型如图8所示。框架体系内力分布如图9所示。计算将顶板荷载按图示面积加载至框架。计算各荷载工况下的框架弯矩,如图10所示。

图6 标准暗埋段计算简图(单位:mm)

图7 标准暗埋段结构弯矩包络图

图8 暗埋段计算模型(落客平台段)

图9 框架体系内力

图10 框架弯矩图

由于篇幅限制,文章仅列举了以上两个模型作为计算依据,其余结构的计算内容省略。

6 地基处理

拟建场地为自重湿陷性场地,地基湿陷等级为Ⅳ级(很严重),地道主体结构底板下湿陷量计算值介于203~1308mm,湿陷性土层下界深度介于16.5~28.7m。按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)第6.1.4条规定,地基处理深度不应小于湿陷性土层深度的2/3,且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应>150mm。按此规定计算,地基处理厚度约12m。

由于处理厚度较大,建议采用挤密桩法进行地基处理。挤密桩施工建议采用沉管法成孔和孔内重锤夯实二次挤密工艺结合(DDC工法),孔内填料建议选用3∶7灰土或水泥土。根据陕西湿陷性黄土地区建筑经验,采用DDC工法处理后的灰土挤密桩复合地基承载力特征值可达350kPa左右。

采用沉管法挤密和重锤夯实工艺时,应在地基处理施工前,在现场选择有代表性的地段进行试验或试验性施工,试验结果满足设计要求(尤其是消除湿陷性厚度和处理后的地基承载力应满足要求),并应取得合适的桩距、桩径、布桩方式及夯填密度等必要的设计与施工参数后,方可进行地基处理的最终设计与现场施工。

处理后的复合地基承载力特征值,应根据现场静载荷试验结果确定。地基处理完成后,应进行人工地基检测,以检测结果最终进行地基设计,并进入下步工序施工。

施工完成后经检测,针对重度湿陷场地实际消除湿陷沉降量达到预期目的,效果良好。

7 其他工程

地道附属工程设计主要包含围护结构、防水、排水、通风、照明、装饰、路面结构等的设计,由于篇幅受限,且与本文讨论内容关系不大,因此不作赘述。

8 结束语

地道与建筑合建,此类全新的工程技术措施解决了市政道路与建筑用地在平面空间上的突出矛盾,对于目前城市用地紧张、道路拓展困难等问题提出了切实可行的解决方案。尤其是在复杂地基条件下实施,在国内也较为新颖、前沿。故以此撰文,供广大工程人员深入研究探讨。