地球上这么多氮气会不会是史前文明“核战”的结果

2020-09-28文|鲁超

文|鲁 超

什么是地球上的史前文明?

一些科学家根据考古发现和文献研究,提出了“史前文明”的假设。有的学者认为人类发展是周期性的,不同时期的地球上存在着不同的文明。

地球上氮气很多吗?

地球空气中氮气的体积占比高达78%,是太阳系大行星中氮气体积占比最高的,其他大行星的大气中都没有这么高占比的氮气存在。

地球上的氮气是史前文明爆发核战的结果吗?

氮元素的确来源于核反应:碳氮氧循环。但这种级别的核反应即使在太阳内部都很少发生,而是发生在更大质量的恒星内部。地球上的氮和其他所有元素大多来源于上一代恒星的遗体。如果在地球上靠核反应产生这么多氮,所释放的能量足以让地球原地消失。所以,地球上的氮不可能是地球上的核反应产生的。那为什么地球上的氮气含量比例这么高呢?原因其实很简单:剩的。(RNAVision)

▲碳氮氧循环

目前认为恒星的能量来源有两种过程:

第一种是质子-质子链反应,是太阳级别的恒星产生能源的主要过程;

第二种是碳氮氧循环,是质量更大的恒星产生能源的主要过程。

这些恒星中发生的核聚变反应,使构成星体的元素从最初的氢和氦变得更加丰富。

地球上这么多氮气,是不是史前文明爆发核战的结果?

这个想法的脑洞有点大,可是很有趣。前面已经解释,氮气与地球上的核反应无关,但与“剩下”有关。至于如何剩下,我们来一探究竟。

其实,氮元素在宇宙中真的很稀少。氮元素的数量不仅比元素周期表上与它邻近的碳、氧少很多,就是和更重的氖、铁相比,都要少得多,这是我们讨论一切的前提。

太阳系初创元素团队

按照目前的理论,我们的太阳系来自宇宙中第二代恒星爆发后的产物,所以在46亿年前太阳系各大行星形成之初,大体上元素组分是一样的,氢和氦最多,然后是氧、碳、氖、铁、氮、硅、镁、硫。然而之后,为什么八大行星所含元素变得各自不同了呢,我们首先需要大致了解一下这几种元素的化学性质。

氦最惨,不能和其他元素化合,因此最轻。氢就还好,它容易和氧、氮、碳化合,形成水、氨和甲烷。

再看看碳,碳会和氢结合形成甲烷,碳还可以跟氧生成较重的二氧化碳,进而和其他元素生成碳酸盐。碳酸盐基本都是固体,一部分可溶于水。碳元素还会搭起长链有机物的骨架,分子量大的有机物都不太容易挥发。

氮和碳类似,能够形成的最简单的化合物。单质氮气则比较稳定,是地球上除了惰性气体之外最稳定的气体,氮也可以形成硝酸盐,它们几乎都能溶于水。

氧的反应活性很强,很容易和各种元素形成氧化物,金属氧化物大多是固体,非金属的氧化物一般也比较重,氧还容易形成含氧酸和含氧酸盐。氖和氦一样,几乎没有任何反应性。

镁是金属固体,不容易挥发,而且由于硅酸镁的熔点超级高,当别的矿物已经处于熔融状态,密度降低的情况下,它却仍能保持固体本色,不断往下沉,终于沉到地幔。所以地球上的镁元素基本全都得以保留,让它稳坐地球元素排行榜第4把交椅。

单质硅是固体,其主要的化合物中,只有氟硅烷、氯硅烷和氢硅烷是气体,这些硅烷的反应活性还很强,很容易生成硅酸盐或者氟硅酸盐。此外,硅的氧化物(二氧化硅)是固体,熔点1650℃;而碳化硅是更难熔的固体,熔点大约2700℃;各种各样的硅酸盐也是固体,更是超级难熔,只有到了地幔的高温中才会熔融。

硫是一种亲铜元素,容易和各种金属形成硫化物矿物,也容易和氢形成硫化氢。铁就不用说了,固体,最重,铁定沉入星球的最核心了。

说完了行星上各大元素的化学性质,让我们看看都有哪些因素会影响行星的大气演变。

1 自然散逸

行星上含量最高的几种元素铁、硅、镁的化合物主要都是固体,因此能牢牢地固定在类地行星上。比如,它们在地球上分别是地核、地幔和地壳里除了氧以外含量最高的元素。而其他元素就比较“轻浮”了,最轻的首先是氦,然后是甲烷和氖,氨和水由于氢键的原因,沸点较高,因此能在行星上多留一点儿。也就是说,即使把一颗星球孤零零地放在那儿,大气也会自动分出轻重高低,轻的就更容易散逸到太空。

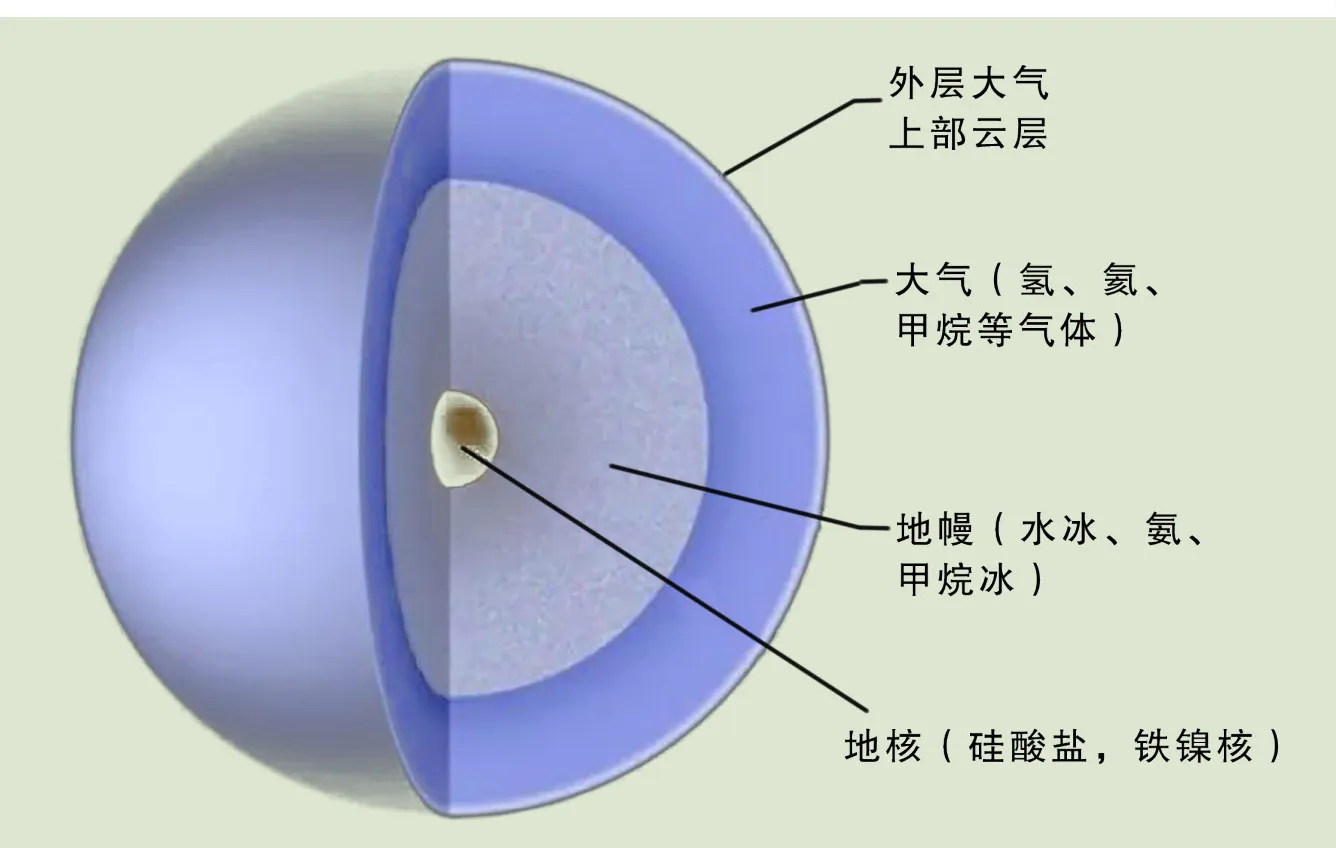

太阳系中“冰巨星”的星体元素构成

各种气体的散逸速度可以大致排序为:氦、甲烷、氖、氮气、氧气、二氧化碳、氨和水(这里氨和二氧化碳排序并不确定)。

2 太阳风

太阳在无时无刻地向星际空间中“吹风”,其实这种“风”是带电粒子。靠近太阳的星球会比较惨,大气每天受到带电粒子的冲击,较轻的元素(主要是氢和氦)就这样被吹跑了。比如离太阳最近的水星,根本形成不了大气。

没有磁场的星球则更惨,比如金星,转速太慢,形成不了磁场,太空探测器就发现金星的电离层被太阳风吹出一条长长的彗星状尾巴。地球比较好,有磁场保护,平常可以使大部分带电粒子偏转,但太阳风力过强时还是会被“击穿”,就形成了我们看到的美丽的极光。

火星比水星大,和太阳的距离是水星的4倍,但人们认为太阳风已经剥离了火星原有大气的1/3,现在留存的火星大气仅有地球大气密度的1%。据测定,火星大气被剥离的速度大约有100克/秒。因此,在靠近太阳的4颗类地行星表面上,很难找到大量的氢和氦,就好像几个被太阳风剥光氢、氦外衣后的石质裸核。而较远处的类木行星受太阳风影响极小,因此还能披上厚厚的氢、氦外衣。

由此可见,太阳风实质上加速了行星上轻质元素的自然散逸。

3 引力

没错,就是引力。越大的星球“抓住”较轻物质的能力越强。比如质量最大的木星和土星,它们的行星大气几乎全由最轻的氢、氦组成,星体中间一层厚厚的金属氢,最中间是一个相对较小的石质内核。而较轻的天王星、海王星的大气成分和木星差不多,也主要由氢、氦组成,厚度却薄了很多,星体内部则是一个由冰、氨和甲烷组成的中间层,所以也被称为“冰巨星”。

所以说,行星自身引力的实质是阻挡自然散逸的。

太阳系元素团队现状

根据以上几种效应的叠加,我们再逐一过目太阳系的八大行星:

水星,没啥说的,离太阳最近,行星大气里能吹走的都被太阳风吹光了,只剩那么少一点儿。

金星,没有磁场,大气中的小分子都被太阳风吹光了,连水分子都被紫外线切割成氢气和氧气吹走了,只剩下二氧化碳,引起了温室效应。而金星大气之所以如此之厚,可以理解为星球表面气温失控后,把地壳里的碳酸盐都“蒸”出二氧化碳来了,于是又加剧了温室效应,如此往复循环。

地球大气,该走的走了,不该走的都留下来了,只能用人择原理来解释了。你问地球大气中为什么会有这么多氮气?首先,地壳里的氮元素含量极低,简直和铌、镓、锂等稀有元素一样稀少;其次,虽然说氮元素对生命堪称营养元素,但是生物圈能吸纳多少氮元素呢?从细菌、真菌到植物、动物,氮所参与的循环和氧循环、碳循环相比,规模实在不值一提。所以,地球在行星形成时获得的氮,基本都稳定而孤独地留在大气里了。

火星相对于地球,引力还是稍小了点儿,大气中的氮气没留住,氧气一部分被吹走,一部分结合成了二氧化碳,还有一部分固化在了氧化铁表面。

木星、土星等类木行星就更简单了,越大的星球里面氢、氦的基数越大。就那么多氮元素做分子,就看能留下多少氢、氦做分母了。这样一看,分母巨大的类木行星堪称太阳系行星界的骄傲,因为行星形成初期的原始元素它们保存得最完好。

所以,关于“地球上的氮气是不是来自史前文明核战”的脑洞,结论就显而易见了:宇宙中的氮本来就不多,考虑到自然散逸(考虑化学性质,能形成化合物的元素更容易留下)、太阳风(距离太阳远近、磁场大小等)、引力(行星大小)等影响因素,就看哪些行星的综合指数更高,哪些就更能留得住、剩得下氮了。