蜀汉后主刘禅大赦浅论

2020-09-27马晓龙

马晓龙

(东北师范大学 古籍整理研究所,吉林 长春 130024)

赦,《说文解字》解为:“置也”[1]68,作释放之义。赦与刑对立,在人类社会文明早期便已存在,早在先秦时期,赦宥的理念和事例在典籍里就经常出现,它作为一种恩赐,它的施行往往体现着君主的宽厚和恩德。“赦免”一词是现代用法,在古代,有“赦”“宥”“肆”等词语。《易·解卦》:“象曰,雷雨作,解,君子以赦过宥罪。”孔颖达作疏曰:“赦谓放免,过谓误失,宥谓宽宥,罪谓故犯。过轻则赦,罪重则宥,皆解缓之义也。”[2]232《尚书·舜典》记载“眚灾肆赦”[3]20,明代邱浚认为“此万世言赦罪者之始”[4]938。《论语·子路》记载:仲弓为季氏宰,问政,子曰:“先有司,赦小过,举贤才。”朱熹集注:小者赦之,则刑不滥而人心悦矣。[5]142在众多的“赦”的制度中,大赦制度作为赦宥制度的一种,在古代帝王眼中常常将此视为广施恩德的一种权术,广泛应用于一些特定的历史时期和政治场合。历史的实践证明,大赦制度在普及皇恩、缓和冲突、安定民心、维护稳定、休养生息等方面具有无法替代的作用,但是,大赦对于法制也是一种破坏,频繁的大赦对国家律法的权威性而言无疑是一种践踏,非但失去了原本维护稳定的作用,甚至会成为一个王朝崩溃的重要原因。东汉末年,天下大乱,群雄并起,刘备建立占据荆、益等地,建立蜀汉政权[6]。先主刘备死后,蜀汉后主刘禅承祚,从建兴元年(223年)到景耀六年(263年),共在位四十一年,大赦十三次[6]893,这些大赦对蜀汉的政局具有深远的影响。

一、大赦的背景

大赦天下第一次作为皇帝政令下达则是由秦二世实行,《史记·秦始皇本纪》载:二年冬,陈涉所遣周章等将西至戏,兵数十万。二世大惊,与群臣谋曰:“奈何?”少府章邯曰:“盗已至,众彊,今发近县不及矣。郦山徒多,请赦之,授兵以击之。”二世乃大赦天下,使章邯将,击破周章军而走,遂杀章曹阳[7]327。汉承秦制,但相对于秦朝的急法不赦,汉代统治者为了改善统治阶级与平民之间的关系频繁颁布大赦法令,《汉书》和《后汉书》记载的两汉四百多年的历史中,大赦竟颁布了一百四十多次,平均约三年一次[8,9]。尤其是东汉安帝以后,汉室乱象层出,灵帝在位二十二年,大赦二十余次[9]327,几乎岁岁赦宥,这种恩惠的实施非但没有达到皇恩普及的作用,还引发了一系列社会问题,朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断,国势日趋疲弱,又因全国大旱,颗粒不收而赋税不减,底层人民生活在水深火热之中,中平元年(184年)春二月,巨鹿人张角自称“黄天”,其部帅有三十六方,皆著黄巾,同日反叛[9]348,黄巾起义爆发。后来曹操谋士郭嘉在曹袁官渡之战前,用曹操十胜、袁绍十败来分析官渡之战的命运时曾言“汉末失政于宽,绍以宽济宽,故不摄”[6]432,用汉末乱政之本来分析袁绍必然失败的原因,这种“宽”有很大一部分原因就是由于频繁恩赦所引发的,可见频繁的大赦使违法的成本降低,那些作奸犯科的臣民被放纵,法制的威严被践踏,这是东汉末年政局动荡的重要原因。

以正统自居的蜀汉政权虽然继承了诸如察举制度、盐铁制度等很多汉时期旧的政治制度,但在政权建立之初,即先主刘备时代和后主刘禅前期诸葛亮主政时代,对待两汉时期流毒的乱政,尤其是对待大赦的使用态度是慎之又慎,先主刘备在得到荆益,进位汉中王时期,很少颁布赦免法令,诸葛亮对待此事的态度也是“赦不妄下”。蜀汉章武二年(222年),先主刘备与东吴大都督陆逊在猇亭大战,陆逊火烧连营,刘备大败,次年,刘备病逝于永安,五月,十七岁的太子刘禅继位,是为后主。后主在位的四十一年间,对外秉承着“汉贼不两立,王业不偏安”的宗旨,频繁发动对魏国的北伐战争,对内经济上发展军屯、水利、锦官、盐铁等,这些军事经济政策一方面给蜀地带来了先进的生产技术,加速了本地的发展,另一方面对人民的压迫也是显而易见的。在诸葛亮主政时代,由于诸葛亮本人卓越的政治才能,“终于邦域之内,咸畏而爱之,刑政虽峻而无怨者,以其用心平而劝戒明也。”[6]934虽军旅屡兴而赦不妄下,出现了十年不赦的现象。但自亮没后,兹制渐亏[6]903,蜀汉政局逐渐混乱,最终蜀汉灭亡,王图霸业成为黄粱一梦。

二、大赦的概述及原因

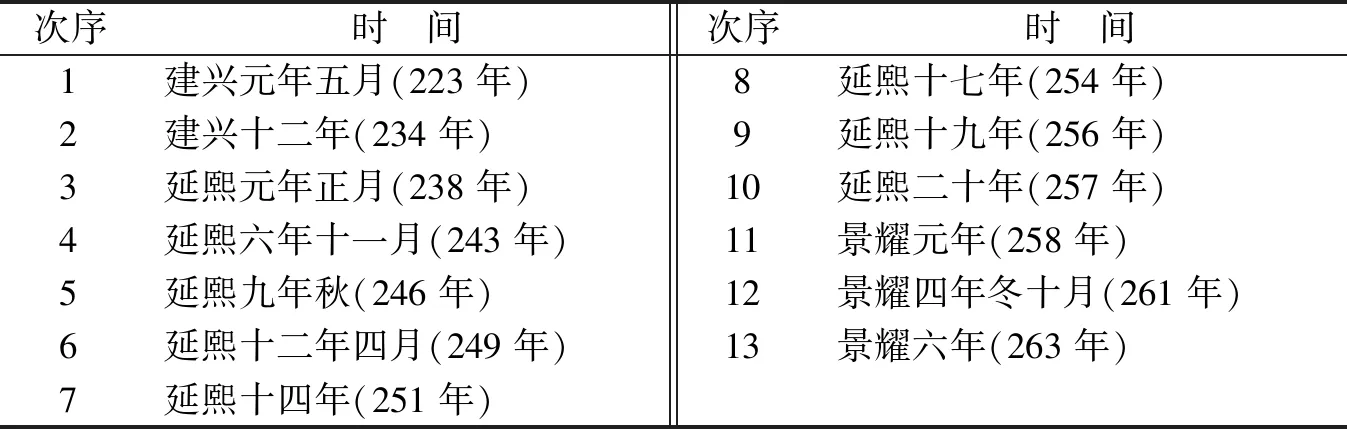

根据《三国志》《华阳国志》《资治通鉴》[6,10,11]等资料的记载可以制作如下图表1。

表1 蜀汉后主刘禅大赦次序时间顺序

图1 蜀汉后主刘禅大赦次序时间分布折线图

从两个图表可以将时间分为三个部分,第一阶段是建兴元年五月(223年)到建兴十二年(234年),这一阶段出现了十年不赦的现象,第二阶段是从建兴十二年(235年)到延熙十四年(246年),这一阶段虽颁布了几次大赦,但从时间上看,并没有出现乱政的情况,第三阶段是从延熙十四年(247年)到景耀六年(263年),这一阶段共经历了十八年,但却颁布了八次大赦,比前两个阶段共二十三年的总和还多近一倍,结合历史记载来看,这三个阶段分别是诸葛亮、蒋琬和费祎、黄皓主政时代。这是因为诸葛亮主政时期,“赦不妄下”,蒋琬、费祎执政时期虽“咸承诸葛之成规”[6]1069,崇尚黄老,但大赦频次明显增加,蒋琬、费祎之后蜀汉政局昏暗不堪,只能频繁大赦缓解燃眉之急,这与前期诸葛亮崇尚法治,中后期法度松弛有关。

《太平御览·刑法部·卷十八》引《汉旧仪》所述汉代之赦,仅践阼、改元、立后、建储四事[12]卷六五二,其他如后临朝、大丧、帝冠、郊、祀明堂、临雍、封禅、立庙、巡狩、徙宫、定都、祥瑞、灾异、从军、克捷、年丰、遇乱等情况都曾大赦[12]658。这些主要是政治性场合和宗教性场合。这顺应了董仲舒的“天人感应”,在武帝独尊儒术后的封建时期备受历代统治者推崇,目的是使所有臣民都能感受到皇帝作为天子代天统治的合法性以及浩荡的皇恩。具体来看,后主的十三次大赦中,三次改元元年都实行了大赦,建兴元年的大赦由于践阼、改元,延熙元年的大赦是由于立后、改元和建储,景耀元年的大赦是由于改元和祥瑞,这三次大赦都是有旧制可循。建兴十二年的大赦是由于诸葛亮病逝,魏延和杨仪争权的内乱,资治通鉴载:“延士众知曲在延,莫为用命,皆散……诸军还成都,大赦。”[11]2298由此推测,此次大赦是招揽那些被裹挟作乱的魏延的旧部,目的是防止兵力的流失和避免重蹈王允没有赦免西凉军而造成的李傕郭汜之乱的覆辙(1)《三国志·魏书·董卓传》:比(李)傕等还,(牛)辅已败,众无所依,欲各散归。既无赦书,而闻长安中欲尽诛凉州人,忧恐不知所为。用贾诩策,遂将其众而西,所在收兵,比至长安,众十余万与卓故部曲樊稠、李蒙、王方等合围长安城。十日城陷,与布战城中,布败走。傕等放兵略长安老少,杀之悉尽,死者狼籍。诛杀卓者,尸王允于市……傕、(郭)汜、稠擅朝政。。“国之大事,在祀在戎”,其余大赦原因大致相同,有的是为了北伐做的军事动员,补充军队和后勤,有的是拉拢敌军将领,还有的是欢庆得胜凯旋,由于陈寿《三国志》具有失之在略的特点,加之蜀汉史料较少,这些大赦都没有找到真正名正言顺的原因。大赦具有一刀切的特点,在实施推行阶段操作简单、方便快捷,这对于缓解当时眼前的社会矛盾具有一定的功效。从每次大赦安排的具体季节上来看,蜀汉的大赦与旧制不太相符,两汉时期的大赦的颁布主要集中在正月到六月,即春夏两季,而蜀汉大赦秋冬大赦比例很大,这与董仲舒倡导的天人合一的仁政与先前惯例并不完全吻合,由此可见,蜀汉大赦具有随意性,也可以推测当时法治的混乱、统治者的权术穷乏和社会矛盾刻不容缓的尖锐。

三、大赦的影响

后主即位,诸葛亮为武乡侯,领益州牧,开府治事,只实行建兴元年践阼这一次大赦,大赦对于这个时期的影响可以忽略。诸葛亮死后,蒋琬、费祎执政的十九年间共进行了五次大赦,这些大赦融合了道家的无为和儒家的仁政,由于频繁的北伐和用兵,蜀汉国力消耗殆尽,无为而治对于蜀汉社会能够发展经济、休养生息、恢复国力。赦出牢狱中的犯人,可以增加劳动人口和兵源,缓解社会怨气,缓和社会矛盾,这对于维持政权稳定具有重大意义。另外大赦对脱籍的兵民的安置作用也是不可忽视的,《晋书·地理志》记载:“刘备章武元年,其户二十万,男女口九十万。”[14]414《资治通鉴》载“(后主)又遣尚书郎李虎送士民簿于(邓)艾,户二十八万,口九十四万,甲士十万二千,吏四万人。”[11]2473两相对比户口增加八万,人口增加四万。《三国志·吕乂》“蜀郡一都之会,户口众多,又亮卒之后,士伍亡命,更相重冒,奸巧非一。乂到官,为之防禁,开喻劝导,数年之中,漏脱自出者万馀口。”[6]988三条史料中可以发现,“黑户”脱籍的现象在蜀汉政权中普遍存在,大赦可以使这些脱籍的“黑户”拥有合法的身份,有利于增加政府税收收入和农民从事生产。大赦还能够极大缓解国家内部矛盾,这对于频繁的北伐来说是一个保障。因此蒋琬、费祎被蜀人爱戴,影响深远,晋时文立,上表请以诸葛亮、蒋琬、费祎等子孙流徙中畿,宜见叙用,以慰巴蜀之心[14]2347。

频繁的大赦对于法制的破坏无疑是致命的。蜀汉先主刘备曾说:“吾周旋陈元方、郑康成间,每见启告治乱之道悉矣,曾不语赦也。若刘景升、季玉父子,岁岁赦宥,何益于治!”[10]409由此可见刘备对于赦宥所持的否定态度。诸葛亮崇尚法治,郭冲条亮五事其一,法正谏亮缓刑驰禁,诸葛亮批评刘璋暗弱,并强调“威之以法,法行则知恩;限之以爵,爵加则知荣。荣恩并济,上下有节,为治之要。”[6]917同时,又能做到以身作则,马谡失街亭,为正军法,痛斩马谡,并请自贬三等为右将军,以督厥咎。他对大赦的态度是:“治世以大德,不以小惠。”[10]409蒋琬、费祎承诸葛之成规,因循不革,故能邦家和壹[6]1069。但是这期间反对大赦声音频发,孟光是其中的代表,他对费祎道:“夫赦者,偏枯之物,非明世所宜有也。衰敝穷极,必不得已,然后乃可权而行之耳。今主上仁贤,百僚称职,何有旦夕之急,而数施非常之恩,以惠奸宄之恶乎!”祎但顾谢却没有采纳[10]409。这是由于费祎不及亮之贤导致的政治衰败和社会矛盾加剧,因此不得不进行频繁大赦。这一饮鸩止渴的举动破坏了诸葛亮多年经营的法制,也使得豪强们无视法律,损害民众生活。陈寿在《三国志》中用“遵履法度”[6]1050来评价王平,这对于普通官民来说本是应尽之义务,却被惜墨如金的陈寿记录了下来,可见蜀汉官员无视法律的普遍性。自祎殁后,阉宦秉权,宦官黄皓把持朝政,政治昏暗,东吴使者向孙休报告中称蜀汉“主暗而不知其过,臣下容身以求免罪,入其朝不闻直言,经其野民皆菜色。”[11]2458此时为缓解尖锐的社会矛盾频繁颁布大赦,大赦次数增加由此陷入了一个无法自拔的死循环。“蜀土人士,专权自恣,君臣之道,渐以陵替;宠之以位,位极则贱,顺之以恩,恩竭则慢。”[6]917这是诸葛亮评价前益州之主刘璋之言,后主刘禅却依然步了刘璋恩赦泛滥的后尘,结果虽没有如张松等人的通敌背叛,但有作《仇国论》(2)《三国志·蜀书·谯周传》:于时军旅数出,百姓凋瘁,(谯)周与尚书令陈祗论其利害,退而书之,谓之《仇国论》。《仇国伦》反对姜维的穷兵黩武,同时这也被视为益州本土人士对蜀汉外来统治集团的反抗。解散人心以媚魏并竭力劝降的谯周。全国上下离心离德,早就失去了刘备在荆州数十余万民众追随时期的人心。因此,邓艾才能以一支孤军在蜀汉尚有余力防御的情况下将之灭亡,堂堂一国之君沦为安乐公,成为后世笑柄。

蜀汉政权灭亡的原因有很多,其中王夫之的观点是,“蒋琬死,费祎刺,蜀汉之亡必也,无人故也。”[15]408王仲荦先生在其著作《魏晋南北朝史》中认为,“益州的人民也因为负担逐年加重而不愿继续作战,来延长国内割据的局面,人民不愿作战,益州土著地主投降的论调高调入云,蜀汉政权只有投降这一条路了。”[16]88之后的学者如尹韵公[17]、张大可[18]等学者在其各自的论著中都继承吸收了这一观点,这一观点的影响可见一斑。还有一些观点诸如穷兵黩武、阴平失守等也有一部分的拥趸。“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治。”[19]219一人兴邦的故事历史上频繁上演着,如何得到人才和使用人才是每一位统治者都要亟待解决的难题,《华阳国志》中记载蜀中不乏才高智足之人,但大多都没有得到重用。所以,笔者认为后主刘禅时期吏治腐败、官员冗杂、贤能上升通道堵塞是因为君主个人能力的平庸,这种平庸才选择了相对简单便捷的大赦措施来稳定政局,因此常璩用“非中兴之器”来总结后主刘禅。这是蜀汉政权覆灭的不可忽视的主要原因。陈寿在《三国志·蜀书·后主传》是这样评价后主的,“后主任贤相则为循理之君,惑阉竖则为昏暗之后,传曰‘素丝无常,唯所染之’,信矣哉!”[6]902此庸常循理之评殊为恰切。“军旅屡兴而赦不妄下,不亦卓乎!自亮没后,兹制渐亏,优劣著矣。”[6]903这是陈寿在《三国志·后主传》通过与诸葛亮的对比来评价后主,“赦不妄下”是“卓”的体现,妄下即为不卓,这是一名优秀史学家在见证历史后作出的精准评价。

《管子》云“毋赦者,小利而大害者也,故久而不胜其祸……惠者,多赦者也,先易而后难,久而不胜其祸:法者,先难而后易,久而不胜其福。”[20]298纵然是彰显恩惠的大赦,它的颁布过多,依然会造成社会动荡,得到的却是适得其反的效果。大赦制度在后世统治者中常被使用着,但是使用的频繁与否也是评价彼时政治清明和统治者能力的一个重要指标。大赦制度在个封建时代发挥着重要的作用,现代社会法制制度依然存在着一些首脑赦免。例如,美国法律规定总统具有总统赦免权,这似乎与法制背道而驰,但却有法外开恩的必要性。因此,如何使用赦免制度这对于法治建设依然具有重要的参考价值。