大连太平湾海区水动力泥沙环境特征分析

2020-09-27徐雪蛟

徐雪蛟

(大连太平湾投资发展有限公司,大连116004)

大连太平湾位于辽宁省瓦房店市西北部辽东湾沿岸,北距营口约80 km,南距大连约120 km,地理位置适中。大连太平湾背靠辽东半岛,近岸水深条件较好,具有港口开发建设的潜力[1-2]。随着经济的高速发展,大连港拟在大连太平湾建设深水港区。

在近岸港口航道开发建设过程中,正确认识海区的水动力条件、泥沙运移及海床冲淤变化等特征可为港口规划设计提供必要的基础资料,也有利于近岸海洋环境保护及资源开发利用[3-7]。本文基于太平湾海区实测水文泥沙资料,对太平湾海区水动力泥沙环境特征进行了研究,为港区规划方案选择和优化设计及海洋环境保护提供基础资料。

1 海岸地貌特征

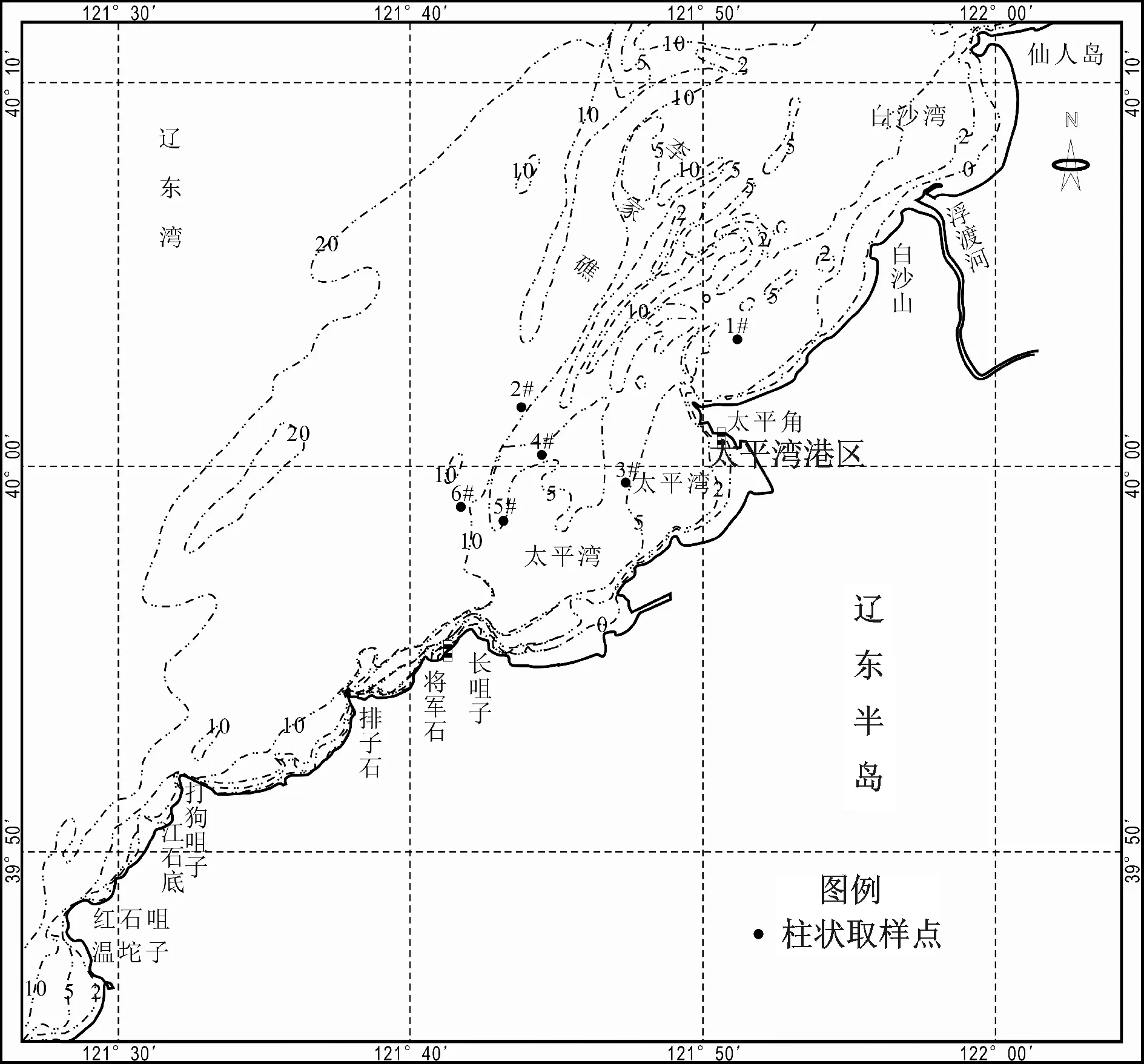

太平湾海区沿岸地貌具有岬湾相间的特点,海岸地貌类型属于岬湾沙质海岸[2],自南向北依次分布红石咀、打狗咀子、将军石、长咀子、太平角、白沙山、仙人岛和鲅鱼圈等多个基岩岬角,岬角处多有海蚀崖和海蚀平台发育,如仙人岛、太平角、将军石等处,岬角之间分布多个凹入程度不一的沙质海湾,规模较大的为太平湾和白沙湾。浮渡河是本区较大的入海河流(图1)。

图1 太平湾海区示意图Fig.1 Sketch of Taiping Bay sea area

太平湾海区沿岸潮间带沉积物以砾-粗砂、粗砂、粗中砂为主,泥沙中值粒径在0.35~2.33 mm,太平角南北潮间带底质有明显差异,太平角以北潮间带泥沙偏粗,太平角以南潮间带泥沙偏细。

太平湾海区的海底地貌受基底构造和现代水动力所控制,是大陆边缘被海水淹没的水下自然延伸部分。长咀子以北区域-10 m等深线以内的水下地形复杂,太平角和仙人岛之间水域发育多条相互平行的水下沙脊和深槽,其中最外侧沙脊规模最大。水下沙脊基本呈NE-SW向展布,基本与岸平行。水下沙脊水深基本介于-7~0 m。潮流冲刷槽分布于水下沙脊之间,呈不连续分布,总体呈NE-SW向展布,沙脊和深槽之间的坡度很大。长咀子以南区域-5 m、-10 m等深线基本紧贴岸线,近岸水深坡陡。

2 水动力特征

2.1 风和波浪

据太平湾附近温坨子站1987~2003年风资料统计[8]:常风向为NNE向,频率为12.1 %,次常风向为S向,频率为11.8 %。全年平均风速为5.8 m/s,主风向以N-NE向、SE-S向为主。强风向为NNW、N向,最大风速分别为31 m/s、28 m/s。

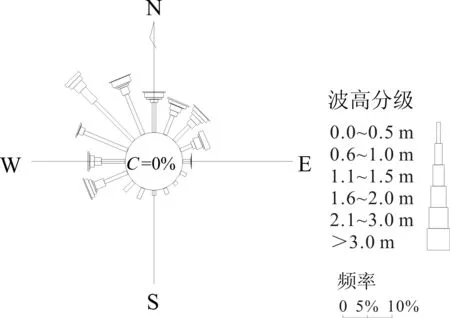

太平角附近近年来未设置波浪观测站,据附近江石底2008年8月~2009年9月1 a的波浪观测资料统计(图2):常浪向为NW向,出现频率为18.3 %;次常浪向为NNW和WNW,频率分别为12.6%和11.1%。强浪向为NE向,实测最大H1/10为3.94 m。N、NNE、ENE、WSW与NNW向均有3 m以上的大浪发生[1]。这说明太平湾海域的波浪较强。

图2 江石底站波浪玫瑰图Fig.2 Wave rose of Jiangshidi station

从江石底站H1/10波高出现频率看,0~1.0 m、2.1~3.0 m和大于3.1 m的波高频率分别为82.2 %、6.7 %和0.8 %。江石底站H1/10波高春夏秋冬四季出现的频率,0~1.0 m波高分别为93.9 %、88.0 %、62.4 %、74.6 %,2.1~3.0 m波高分别为1.2 %、2.4 %、18.8 %、5.1 %,大于3.1 m的波高频率分别为0.0 %、0.5 %、1.7 %、3.4 %。由此可以看出,1 a中以秋、冬季节波高较大。

使用1988年~2007年20 a间影响太平湾海域的台风,推算得到了外海-20 m深水处的极值波要素,通过P-III型极值分布分析得到了深水处重现期设计波要素[8]。计算结果表明,太平湾外海-20 m等深线50 a一遇强浪向N向H1/10波高5.13 m(有效波高4.22 m),平均周期7.52 s。波浪动力总体不强。

2.2 潮汐

通过对2010年5~6月温坨子站和太平角站潮位观测资料调和分析计算,其潮汐性质系数F=(HK1+HO1)/HM2值分别为0.93和0.68,其值大于0.5而小2.0,潮汐性质均属不规则半日潮。每个潮汐日(约24.8 h)有两次高潮和两次低潮,且两次高潮和两次低潮的高度相差较为明显。

太平角站2010年5月29日~6月27日期间平均潮差为1.88 m,最大潮差为3.08 m,最小潮差为0.89 m,涨、落潮平均历时分别为6 h:04 min、6 h:20 min,涨潮历时比落潮历时短16 min。太平湾海区2010年10月1日~2011年9月30日期间平均潮差为1.88 m,最大潮差为3.14 m,最小潮差为0.37 m;涨、落潮平均历时分别为6 h:05 min、6 h:19 min,涨潮历时比落潮历时短14 min[9]。

2.3 潮流

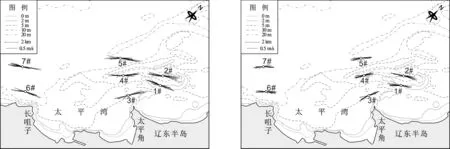

2010年5~6月在太平湾海区进行了7个测站(站位见图3)大、小潮水文全潮观测,实测潮流资料准调和分析可知,1#~7#站的潮流性质系数F=(WK1+WO1)/WM2值分别为0.21、0.26、0.31、0.23、0.18、0.23和0.25,潮流类型为规则半日潮流[10]。

潮流的运动形式由潮流的椭圆旋转率K值来描述,K值为潮流椭圆的短轴和长轴之比,当|K|小于0.25时,潮流表现为往复,根据上述水文全潮潮流观测资料的调和分析,计算各站|K|均小于0.25,表明太平湾海区潮流运动形式属于往复流。潮流总体沿岸走向呈往复运动(图3),其间受岬角、海湾等岸线及地形影响,流向有所差异。

3-a 大潮 3-b 小潮图3 2010年实测流速矢量Fig.3 Tidal current vectors measured in 2010

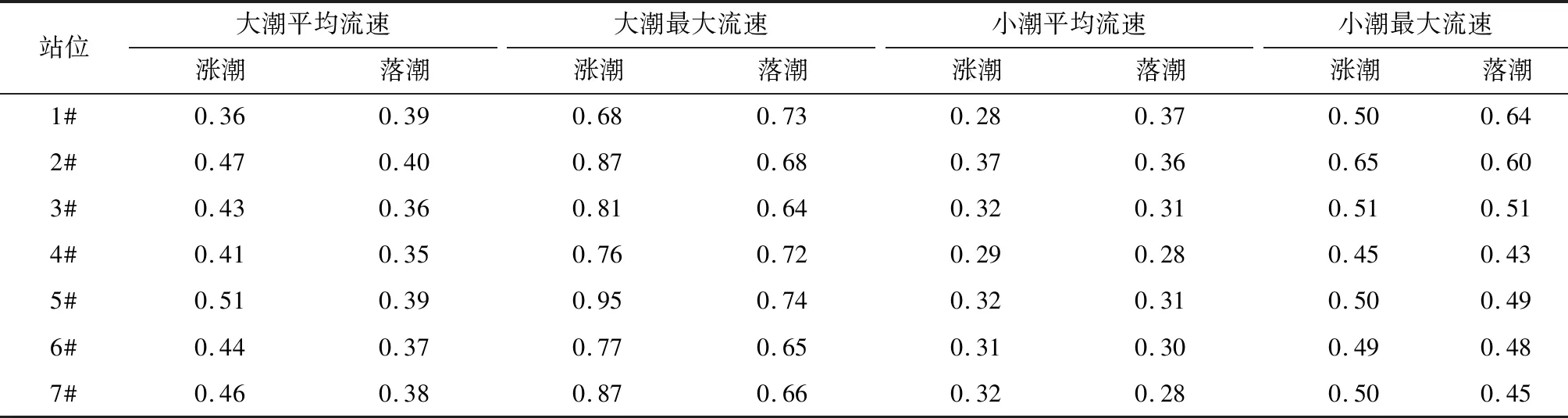

潮流流速统计结果表明(表1),大、小潮涨落潮平均流速分别为0.35~0.51 m/s和0.28~0.37 m/s,大、小潮最大流速分别0.6~1.0 m/s和0.43~0.65 m/s。各站潮流流速总体不大,潮流动力不强。除了1#站落潮流速大于涨潮流速外,其他各站均为涨潮流速大于落潮流速。流速分布总体呈现近岸略小于深水的特点。

表1 2010年实测流速统计Tab.1 Tidal current velocity measured in 2010 m/s

2.4 余流

余流一般是指实测海流扣除周期性潮流后的剩余部分,它包括海流、径流、地转流、密度梯度流等。2010年5~6月在太平湾海区进行的7个测流站大、小潮的余流流速介于0.00~0.07 m/s。1#站余流方向为NW、SW向,南侧靠岸6#站余流方向为SSE向,除上述两站位外,方向均为NE、ENE、E向。也就是说,该海区除1#、6#余流向NW、SW或SSE向外,其他各站余流方向为向岸或NE向为主要方向[10]。

3 泥沙特征

3.1 含沙量

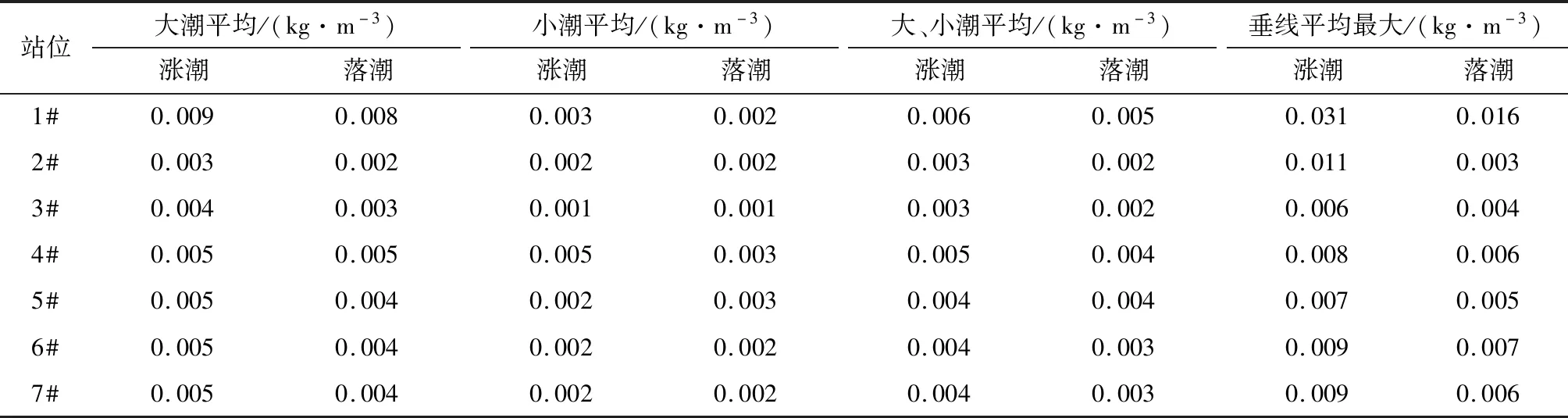

根据太平湾海区2010年5~6月实测大、小潮实测含沙量资料统计(表2),各站涨落潮平均含沙量,大潮介于0.002~0.009 kg/m3,小潮介于0.001~0.005 kg/m3;各站涨、落潮垂线平均最大含沙量分别为0.031 kg/m3、0.016 kg/m3。

表2 2010年实测含沙量统计Tab.2 Suspended load concentration measured in 2010

含沙量卫星遥感分析表明,太平湾海区在正常海况情况下,水体含沙量较小,在不利的风况(向岸风)、波浪作用下海域含沙量可达0.1 kg/m3左右,冬季含沙量明显高于夏季的含沙量,含沙量大小受潮型、季节、风况等因素影响。

由此可见,该海区正常天气水体含沙量是非常小的,在不利风况下含沙量也没有明显增加,说明泥沙运动不活跃。

3.2 表层沉积物分布特征

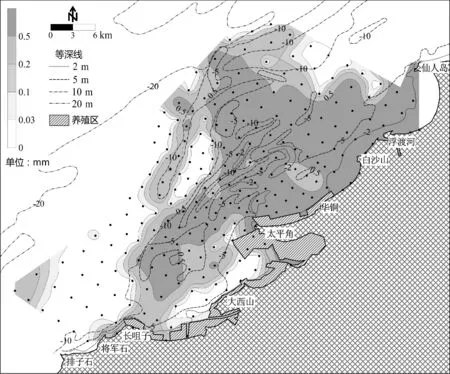

2010年6月,对太平湾海区北自仙人岛、南至将军石渔港近岸-20 m水深之内进行了大面积的底质取样工作,共取底质样212个,中值粒径分布见图4。

图4 太平湾海区表层沉积物中值粒径分布Fig.4 Distribution of medium grain-size of seabed sediment

由图分析可知[11],本区沉积物中值粒径在0.004~1.43 mm之间变化,分选系数在0.20~2.44,南侧沉积泥沙粒径明显细于北部。中值粒径大于0.5 mm的沉积物主要分布在太平角至仙人岛之间-10 m等深线以内区域,在太平角至大西山之间呈带状在-5~-10 m线之间分布;中值粒径0.1~0.5 mm之间的沉积物主要分布在太平角北侧-10 m线附近的水下沙脊上,在太平角和长咀子之间也有分布;中值粒径小于0.03 mm的沉积物主要分布在-10 m线以外的深水区及太平角近岸局部区域。总的来看,太平湾海区近岸浅滩及水下沙脊主要分布分选较好的粗砂类沉积物,其中值粒径多大于0.5 mm;而深槽内则分布分选较差的粘土质沉积物,其中值粒径多在0.01 mm左右。

2014年12月在太平湾海区进行了90个底质采样,泥沙中值粒范围与2010年6月的取样结果基本一致,泥沙分选系数约介于0.2~1.43,平均值为0.75,属于分选较好的形态。滩、槽底质差异明显[12]。沙脊、深槽沉积物分布存在明显的差异,这种差异性表明脊、槽之间泥沙交换非常微弱,底沙粒径较粗,搬运趋势不明显。

3.3 表层沉积物矿物特征

2010年6月在太平湾海区取了32个样品做重矿物分析。研究海区的矿物特征表明[11]:

太平湾海域表层沉积物中重矿物含量很低,介于0.3%~6.9%,平均含量约为1.5%。此次调查结果与有关文献[13]中关于辽东湾东岸为重矿物低值区的研究结论相一致。重矿物中以普通角闪石等不稳定重矿物为主,其含量高达23.4%~84.7%,平均含量约为67.8%;石榴石、钛铁矿、锆石、电气石等稳定重矿物含量较低,不到重矿物总量的10%。工程区域表层沉积物中的矿物成分主要为轻矿物,其中石英含量高达37.5%~86.8%,平均含量约为72.3%;其次为长石和岩屑,平均含量均为11 %左右。石英、长石等是组成花岗岩的主要矿物,显示海域沉积物可能来源于火山岩或火山变质岩。太平湾海域重矿物含量分布呈现太平角南侧高于北侧的平面分布特点,而浮渡河口附近重矿物没有明显增大,显示近岸浅滩沉积物与浮渡河下泄泥沙关系不大。

太平湾浅滩重矿物中角闪石的百分含量普遍超过70 %,与长兴岛南侧普兰店湾内接近,但要高于长兴岛马家浅滩、辽河口、大清河口附近。马家浅滩重矿物角闪石含量为50%~60%,辽河口附近为40%~50%,大清河口为20%~30%[8]。在重矿物搬运过程中,不稳定重矿物不断磨损消失,而稳定重矿物能较好的保存下来,因此不稳定矿物的比重会不断降低,稳定矿物比重则会逐渐增加。但在辽东湾东岸近岸海区,由北向南,重矿物中角闪石百分含量有低—高—低—高的变化规律,这种变化趋势表明太平湾海域表层沉积物并非由其它地方长途搬运而来。

太平湾海域表层沉积物中重矿物含量很低,且其中不稳定重矿物含量偏高,稳定重矿物含量极低,与辽东湾东岸其他区域有着明显差异。因此可以推测太平湾海区的表层沉积物并非经过长距离搬运过来,局部搬运趋势也不明显。

3.4 泥沙来源

辽东湾沿岸入海河流众多,每年有大量泥沙注入,其中以辽河入海沙量最大,其他输沙量较大河流有滦河、大凌河、六股河等。辽东湾沿岸诸河下泄泥沙主要沉积在河口三角洲及附近水下浅滩上。太平湾沿岸为岬湾相间的沙砾海岸,周边无大河注入、河流来沙偏少,有限的岸滩侵蚀供沙为该海域的主要泥沙来源[10]。

太平湾附近浮渡河、熊岳河皆为源短流小的山溪性小河,泄流泄沙主要发生在6~8月,且泄沙量有限,河流下泄泥沙主要在河口处堆积,形成规模不大的沙咀等堆积。另外,从不同年份不同季节的悬沙遥感影像中可以看出[10],浮渡河和熊岳河口处不存在高含沙水体,与周边海域一样,含沙量均处于较低水平,由此也可以看出两条河的来沙量是很有限的。

含沙量分布和底质分布特征均表明附近没有泥沙来源, 泥沙主要为滩槽泥沙的原地起动再搬运为主,而太平湾潮流动力和波浪动力不强,因此泥沙运动不活跃,近岸泥沙搬运趋势不明显。

4 海床稳定性分析

4.1 14C测年分析

2010年6月在大连太平湾海域开展了柱状取样工作,在太平角附近浅滩上共采取6个柱状样(取样位置见图1),进行了14C测年分析。

太平湾钻孔沉积物14C年代测试结果表明:2#孔埋深2.5 m处粗砂层中贝壳的14C年龄为3 510±31 a,埋深4.6 m处粘土质粉砂层中贝壳的14C年龄为2 647±25 a;4#孔埋深2.2 m处粗砂层中贝壳的14C年龄为1 699±22 a,埋深3.5 m、7.3 m、9.4 m处粘土质粉砂层中贝壳的14C年龄分别为2 892±26 a、4 319±27 a、8 146±31 a。

由此可以看出:太平湾浅滩及水下沙脊并非现代沉积物,其沉积年龄超过千年,为历史地质作用和过程中形成的,即太平湾海区水下浅滩沙脊地貌并非现代沉积动力条件下形成的,为历史地质作用和过程中形成的古地貌。

4.2 210Pb沉积速率分析

2010年6月在大连太平湾内开展了柱状取样工作,在太平角附近浅滩上共采取6个柱状样(取样位置见图1),进行了210Pb沉积速率分析。

210Pb半衰期为22.3 a,它在沉积物中含量的来源主要有两个部分[14]:一部分来自沉积物自身的226Ra衰变,即本底值;另一部分来自大气沉降,它从大气进入水体,被吸附在悬浮颗粒上,并随之逐年沉积在海底,在海底自我封闭体系中随沉积物的深度呈指数衰减,即过剩210Pb。根据这一原理,可以计算出某一深度沉积物的年龄和柱状剖面的平均沉积速率。210Pb沉积速率结果表明,太平湾顶部沉积速率约为0.3 cm/a,这显示该海域海床淤积变化很小,海床稳定。

4.3 海床演变分析

为了对太平湾的水下沙脊地貌形态的滩槽演变及稳定性进行分析,收集了1938年、1960年、1999年及2010年水下地形资料进行水深对比分析,结果表明,多年来本区域的0 m、2 m、5 m、10 m及20 m等深线的位置和形态总体上保持稳定,这说明了太平湾海区海床地貌形态长期保持稳定状态[1,10]。

5 结论

根据现场实测资料和有关文献,针对建港条件,对太平湾海区水动力特征、泥沙环境特征、海床稳定性进行了分析,有以下结论:

(1)太平湾海区海岸地貌类型属于岬湾沙质海岸,长咀子以北近岸水下沙脊和槽沟相间分布,长咀子以南近岸水深坡陡。

(2)太平湾海区波流动力总体不强,潮流总体顺岸往复流动,潮流动力不强。正常天气条件下的平均含沙量小于0.01 kg/m3,含沙量很低。

(3)太平湾海区近岸浅滩及水下沙脊底质粒径普遍较粗,外海深水区及槽沟内底质粒径较细,滩、槽粒径差异较大,底沙泥沙运动不活跃。太平湾海区的水下沙脊地貌为历史上形成的古地貌,滩槽地貌形态长期保持稳定状态。

(4)总的来看,太平湾海区波流动力不强,底质较粗,水体含沙量低,泥沙来源少,泥沙运动不活跃,海床长期保持稳定,建港条件良好。