基于地质物化探特征的找矿前景分析

——以秘鲁PUCAPUCA铜矿为例

2020-09-24李子鹏胡尚军

李子鹏,胡尚军,王 欢

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

秘鲁地处南美安第斯山脉中段,环太平洋成矿带东岸,由于受纳兹卡板块长期向南美板块下部俯冲作用的影响,火山及岩浆活动强烈,成矿条件十分优越[1]。PUCAPUCA铜矿床位于秘鲁中南部,通过对PUCAPUCA铜矿区地质、地球物理、地球化学特征的综合分析,认为铜矿体主要赋存于晚白垩世晚期形成的中酸性斑岩杂岩体及其围岩接触带、石英网脉带发育的地段,具有寻找斑岩型铜矿的良好前景。

1 区域地质背景

PUCAPUCA矿区处于西安第斯构造—岩浆带西侧与纳斯卡洋脊俯冲带交汇地带,S14°纬向构造带由矿区北部外围通过(图1),区域成矿位置处于秘鲁南部晚白垩世斑岩型铜—钼矿成矿带内[2]。

本区具有多期次成矿的特点,板块之间的俯冲碰撞作用使陆缘遭受强烈构造变形,形成了褶皱山系,伴随着俯冲作用,产生强烈而广泛的中酸性岩浆—火山活动,带来丰富的成矿物质,为铜、铁、金多金属矿化创造了良好的成矿构造环境,形成了世界级的矿化集中区,沿安第斯山脉自东向西从高山区向太平洋海岸带,铜矿化类型和成矿时代均呈现出规律性变化:斑岩铜矿主要分布在海拔3 000 m以上的高山或高原区,成矿时代主要为30~70 Ma,成矿作用多与晚白垩世—第三纪火山—岩浆活动有关;IOCG型和热液型铜矿主要分布在海拔2 000 m以下的太平洋海岸带,成矿时代为侏罗纪—白垩纪,成矿作用主要与侏罗纪—白垩纪火山—岩浆活动有关[3]。

图1 秘鲁大地构造及地貌分区图Fig.1 Geotectonic and geomorphic division map of Peru1.地貌—构造单元界线及编号;2.次一级单元界线及编号;3.构造—岩浆带;4.纬向构造;5.PUCAPUCA铜矿;Ⅰ.海岸山脉带;Ⅱ.西安第斯带;Ⅲ.山间高原带;Ⅳ.东安第斯带;Ⅴ.亚安第斯带;Ⅵ.亚马逊平原。

2 矿区地质

2.1 地层

矿区内出露的地层较为简单,主要有上侏罗统YURA群LABRA组海相火山—沉积杂岩,中新统CAUDALOSA组火山杂岩以及第四系更新统、全新统的盖层沉积。

2.2 构造

本区受太平洋纳斯卡板块向南美板块的俯冲挤压作用,构造—岩浆活动强烈,从区域范围分析,其属于西安第斯构造岩浆活动带西缘,构造线整体走向北西,矿区内由于多期次中酸性岩浆岩侵位以及后期火山杂岩覆盖,构造形迹不明显。

经遥感解译,矿区中部存在一大两小三个环形构造(图2),小的环形构造相互交叉,又被大的环形构造包围,整体大致方向呈北西向展布,长轴长度约2 km,短轴长度约1.5 km,系岩浆多期次侵入作用及隆升作用下所形成的,推断为隐伏浅成中酸性侵入岩,尤其是斑岩杂岩体的活动地带与分布区域。

图2 PUCAPUCA铜矿区地质简图Fig.2 Geological map of PUCAPUCA copper mining area1.第四系冲积;2.第四系残坡积;3.中新统CAUDALOSA组;4.上侏罗统YURA群LABRA组;5.上新世安山玢岩;6.晚白垩世TIABAYA超单元英云闪长岩;7.晚白垩世INCAHUASI超单元石英闪长玢岩;8.晚白垩世PAMPAHUASI超单元闪长玢岩;9.晚白垩世PAMPAHUASI超单元石英闪长(玢)岩;10.晚白垩世PAMPAHUASI超单元闪长岩;11.铜矿化体及编号;12.含硫化物石英网脉带;13.地质界线;14.火山喷发不整合界线;15.环形构造;16.磁异常及编号;17.激电异常及编号;18.Cu元素异常及编号;19.综合剖面;20.钻孔。

2.3 岩浆岩

矿区岩浆岩发育,为秘鲁运动—印加运动产物,以中酸性侵入岩居多,见少量火山岩。侵入岩时代主要为白垩纪晚期,为秘鲁海岸岩基组成部分,岩性主要有闪长岩、闪长玢岩、石英闪(二)长(斑)岩、英云闪长岩等,据INGEMMET(秘鲁能源矿业部地质矿业冶金研究院)2002年1∶50 000区域地质调查成果并结合矿区实际,划分为PAMPAHUASI超单元、INCAHUASI超单元、TIABAYA超单元。其中,PAMPAHUASI超单元整体表现为含矿杂岩体,为岩浆多期次侵位形成的产物,受后期火山杂岩覆盖影响,多见于沟谷中,岩性为细粒闪长岩、石英闪长(玢)岩、闪长玢岩,根据岩浆分异及其相互关系大致可以判断出三个期次:第一期次为细粒闪长岩;第二期次为石英闪长(玢)岩;第三期次为闪长玢岩。第二期次石英闪长(玢)岩侵入体及其围岩中普遍发育含硫化物(黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等)石英网脉带,与成矿关系密切,是本区主要成矿侵入体。

3 地球物理特征

3.1 岩(矿)石物性特征

矿区内出露的岩性主要为岩浆岩,少量为沉积岩。根据磁化率数值来看(表1),黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩和石英闪长玢岩最高,闪长岩及英云闪长岩次之,再次为火山岩——含砾凝灰岩,最弱的是沉积岩——石英砂岩。就剩余磁化强度而言,各类岩性相差不大,均呈现出微弱磁性或中等强度磁性。

表1 PUCAPUCA矿区主要岩(矿)石磁参数测定统计表Table 1 Statistical table for determination of magnetic parameters ofmain rocks (ores) in PUCAPUCA mining area

矿区内岩石除黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩和黄铁矿化石英砂岩视极化率值相对较高外,其它岩石视极化率值均在2%以下(表2),形成一个低视极化率(2%±)的背景场,因此高视极化率是间接找矿的标志之一。矿区内以闪长岩、石英闪长玢岩、黄铁矿化石英砂岩视电阻率相对偏高,英云闪长岩和黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩相对较低,含砾凝灰岩视电阻率最低,显示中—低视电阻率也是间接找矿的标志,但需综合考虑。

表2 PUCAPUCA矿区主要岩(矿)石电参数测定统计表Table 2 Statistical table for determination of rock electrical parameters ofmain rocks (mines) in PUCAPUCA mining area

3.2 测区磁场特征

1∶10 000高精度磁法测量成果显示,矿区△T磁异常-596.6~351.3 nT。磁场分布呈现三大区域,即西北部呈东西走向的负异常区,西部呈近北西向的正异常区,东部为正负磁异常混杂区。根据磁异常组合、分布及形态特点,圈定三个磁异常:M1、M2、M3(图3)。

M3异常:即矿区西北角一带的低缓负磁异常,异常呈带状,往西、往北未封闭,整体呈现两个轴心,轴心处异常达-400 nT。异常东西宽近2 000 m,南北近500 m,异常区主要出露晚白垩世TIABAYA超单元英云闪长岩(Ks-ti/to)、侏罗系LABRA组石英砂岩(Js-la)及零星的晚白垩世PAMPAHUASI超单元细粒闪长岩(Ks-pa/mdi)。根据本区岩石磁性参数测定统计结果,英云闪长岩、石英砂岩及闪长岩的磁化率都较低,磁异常与实际吻合。

M1异常:位于矿区中部,为正磁异常,面积约0.27 km2。异常呈两个半月的形状,表现为形态宽缓,磁异常幅值为48~150 nT。异常区岩性主要为大面积出露的侏罗系LABRA组石英砂岩及低洼沟谷内零星出露的晚白垩世PAMPAHUASI超单元黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩(Ks-pa/cdi)、INCAHUASI超单元石英闪长玢岩(Ks-in/cdi)。侏罗系LABRA组石英砂岩磁性最弱,零星出露的PAMPAHUASI超单元黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩是区内磁性最强的,正常情况下,该异常应该与矿区西北角M3异常的磁性相仿,呈明显的负磁性特征,而M1异常表现为正磁异常,推测侏罗系LABRA组石英砂岩的厚度可能很小,呈薄皮状覆盖在PAMPAHUASI超单元黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩之上,该异常可视为成矿斑岩体及含矿网脉带所引起的磁性异常。

M2异常:位于矿区西南部,为低缓正磁异常,异常呈带状分布,走向北西,没有完全封闭,异常北西走向近2 500 m,南北约400 m。异常区地表主要出露侏罗系LABRA组石英砂岩,局部沟谷零星出露晚白垩世PAMPAHUASI黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩。该异常表现为正磁异常的原因与M1异常一样。

图3 PUCAPUCA铜矿区高精度磁测异常图Fig.3 High-precision magnetic survey anomaly map of PUCAPUCA copper mine area

3.3 测区视极化率分布特征

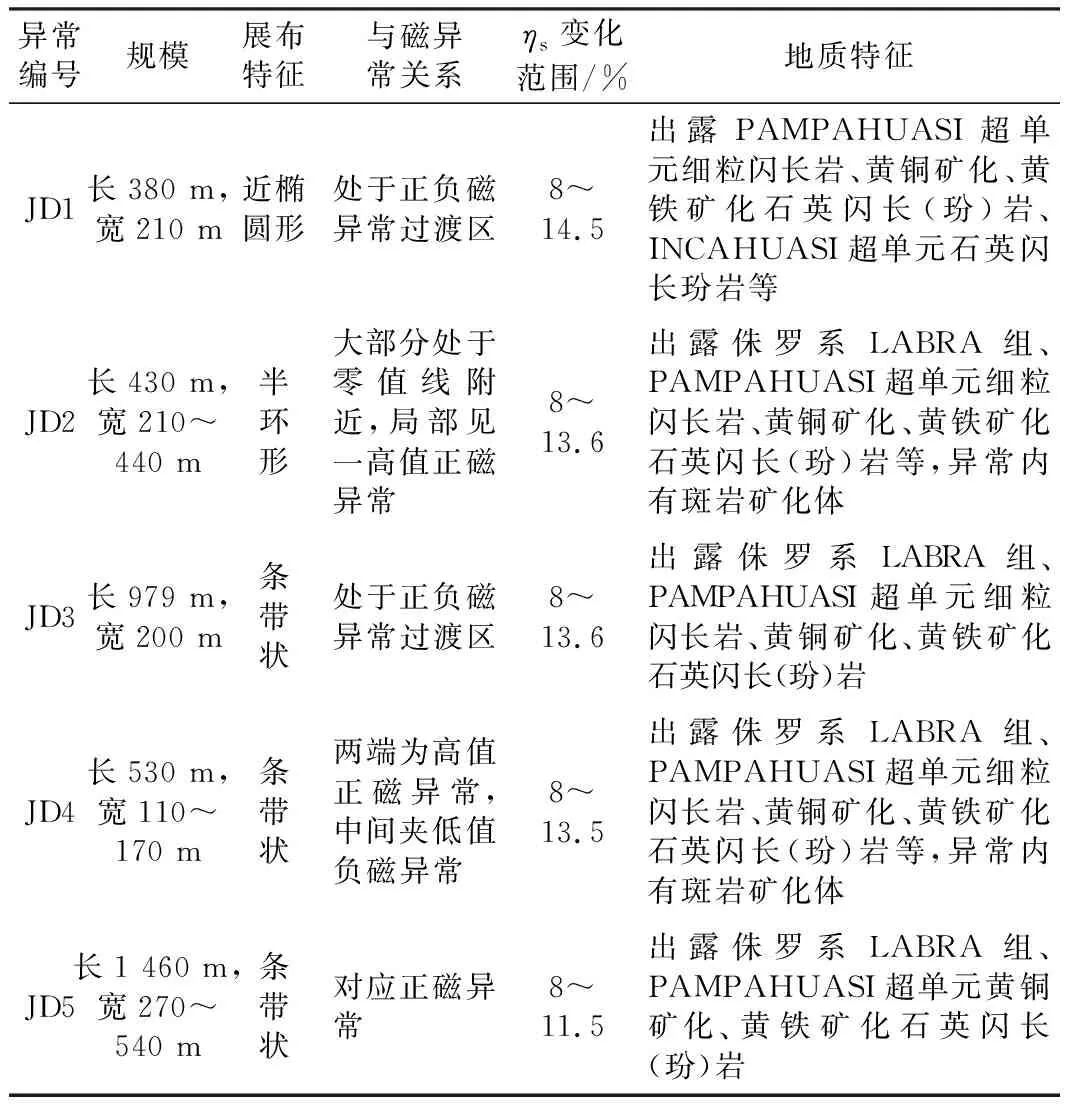

1∶10 000激电中梯测量成果显示,矿区视极化率幅值约在1%~14%范围内,中值约为5%,形成一个高视极化率的背景场;视极化率呈“中间高四周低”分布,即中部呈现高值区,东部及四角呈低值区,高值区异常中心明显,梯度较缓,具有深源特征。以6%为视极化率异常下限,将幅值>8%异常推断为矿化集中区,区内共圈定5个视极化率异常(图4),特征见表3。

表3 PUCAPUCA矿区视极化率异常特征表Table 3 Table of apparent polarizability characteristicsin PUCAPUCA mining area

从宏观上看,激电异常与环形构造的分布范围高度吻合,激电异常以中低阻高极化为主要特征,其中视极化率整体呈环形分布,直径为2 500~3 000 m,异常值一般为7%~10%,峰值达到14.5%。强异常区主要出现在沟谷地带,与含硫化物石英网脉带分布区域的套合性较好,大体上呈现北西向、近南北向分布。上述特征显示,矿区环形构造分布范围一带具有规模较大、强度较高的富硫化物蚀变地质体,推断为含矿斑岩体。

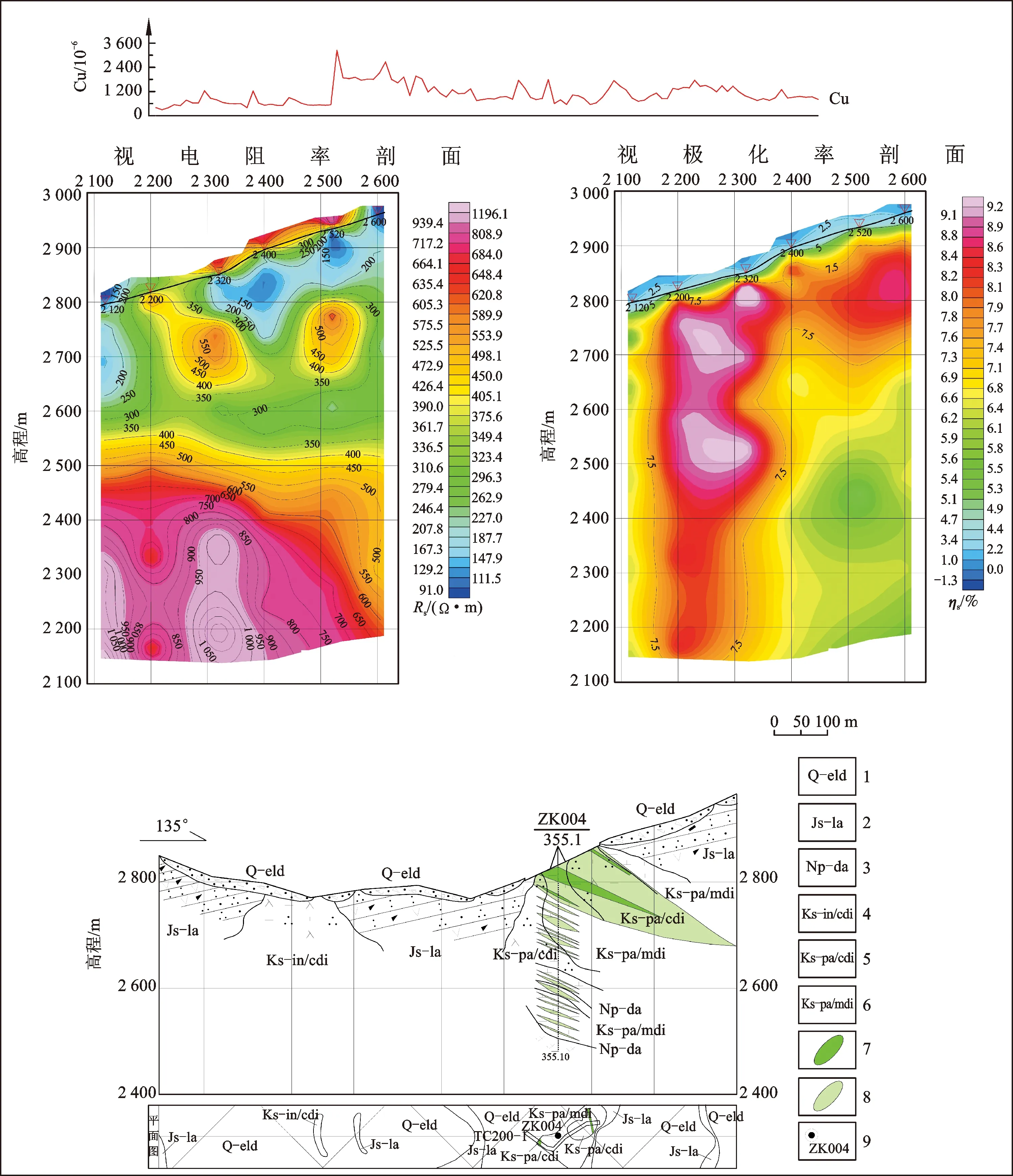

同时为了认识激电异常的深部信息,确保异常的可靠性,开展了激电测深。通过对7条剖面上激电测深点数据的统计和分析,视极化率最大值15.09%,最小值0.06%,平均值5.32%。低视极化率均集中分布在浅表,高视极化率异常分布在海拔2 800 m以下。视电阻率最大值7 669 Ω·m,最小值5.58 Ω·m,平均值386 Ω·m。视电阻率异常成明显的分层特征,浅层低阻往深部逐渐变高阻。视极化率高值异常区主要分布于低阻向高阻的过渡带,异常幅值在7%~12%之间,沿剖面呈面状或条状且连续性好,视极化率异常总体表现为低阻和中等电阻率高极化异常特征。

以N200线为例(图5),呈北西—南东向穿过JD4异常,激电测深剖面显示,地下存在一处较大的高视极化率异常,与JD4激电异常套合较好。异常规模较大,梯度较陡,往深部未封闭有延展趋势,异常幅值在7.5%~9.2%。该区域对应中低视电阻率异常区,视电阻率值范围在8.02~350 Ω·m。地表出露晚白垩世PAMPAHUASI超单元细粒闪长岩、石英闪长(玢)岩,具绿泥石化、黑云母化、硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、孔雀石化等,发育含硫化物(黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等)石英网脉带。经槽探工程揭露和钻探验证,发现了CuⅡ号铜矿化体,赋存在晚白垩世PAMPAHUASI超单元杂岩体中,表明高视极化率、中低视电阻率异常由含硫化物杂岩体、铜矿化体引起。根据物探异常特征及地表矿化体产状,结合钻探验证,推测深部矿体向南东侧延伸。

图5 N200综合剖面图Fig.5 Comprehensive section map of N2001.第四系残坡积;2.上侏罗统YURA群LABRA组石英砂岩夹凝灰岩;3.上新世英安斑岩;4.晚白垩世INCAHUASI超单元石英闪长玢岩;5.晚白垩世PAMPAHUASI超单元石英闪长(玢)岩;6.晚白垩世PAMPAHUASI超单元细粒闪长岩;7.Cu矿体(>0.2%);8.Cu矿化体(>0.1%);9.钻孔位置及编号。

4 地球化学特征

对矿区中部一带开展1∶2 000土壤地球化学剖面测量,圈定了3处铜异常(图2)。Cu-1异常的南部浓集中心与激电异常JD4、磁异常M1套合较好,且地表已经发现了CuⅡ号矿化体,为矿致异常,显示深部往南东有延伸的趋势,经钻孔验证,深部有多期次岩浆活动形成的杂岩体,普遍具黄铁矿化,见零星黄铜矿化,局部富集成矿。Cu-2异常与激电异常JD2套合较好,异常区内大面积发育含硫化物石英网脉带,异常有两个浓集中心,中部的浓集中心已发现了CuⅠ号矿化体,而西侧的浓集中心Cu的峰值达2 029.66×10-6,推测是CuⅠ号矿化体向西延伸所致,更可能在地下深部与CuⅡ号矿化体合并为同一个。Cu-3异常与激电异常JD5、磁异常M2套合,Cu峰值达2 129.26×10-6,经钻孔验证,见多期次中酸性岩浆活动产物,大多具黄铁矿化、黄铜矿化、绢云母化、黑云母化等,浅部零星见铜矿化体,深部具较好找矿潜力。

5 矿体地质

5.1 矿体特征

地表矿化总体呈近南北向—北西向沿沟谷不规则状展布,出露区域内见大量含硫化物石英网脉,具强烈硅化、绢云母化、黑云母化以及黄铁矿化、黄铜矿化,不均匀的绿泥石化、绿帘石化,局部氧化后见孔雀石化、蓝铜矿化,少量裂隙中见辉钼矿化。石英闪长(玢)岩决定了矿(化)体的分布,具有小岩体控矿的特征。

矿区所发现铜矿体均为硫化矿体,主要呈脉状、透镜状赋存于晚白垩世PAMPAHUASI超单元石英闪长(玢)岩岩体中或围岩接触带中,属低品位斑岩型铜矿,后期热液沿北西向、北北西向、北东向及北北东向断裂、裂隙活动,形成了局部矿化富集。按照硫化矿一般工业指标圈定矿体,全区圈定2个铜矿体:Ⅰ、Ⅱ矿体,由12条分支矿体组成,特征见表4。

5.2 矿石特征

矿区内的矿石属于原生硫化物矿石,矿石结构主要有半自形粒状结构、填隙结构等。矿石构造以浸染状为主,细脉状、脉状次之(图6-A,B)。

表4 PUCAPUCA铜矿区矿体特征一览表Table 4 Table of orebody characteristics in PUCAPUCA copper mining area

矿石中金属硫化物以黄铜矿、黄铁矿为主,辉钼矿次之,此外还有少量闪锌矿等。矿石含铜在1%以下。脉石矿物主要有斜长石、石英、绢云母、绿帘石、绿泥石、阳起石、高岭石、钾长石等。黄铜矿多呈星点状、浸染状嵌布于脉石矿物中,或与黄铁矿紧密共生,有少量黄铜矿呈包体的形式嵌布于黄铁矿中,或被蓝铜矿等次生铜矿物所交代(图6-C)。黄铁矿是矿石中最主要的硫化物矿物,主要呈不规则状嵌布,部分黄铁矿与磁铁矿、黄铜矿关系密切,可见磁铁矿交代黄铁矿,又被黄铜矿交代(图6-D)。

6 围岩蚀变特征

矿(化)体围岩主要为石英闪长(玢)岩、闪长岩等,由于多期次中酸性岩浆侵入、隆升作用,多期次岩浆热液、局部的构造热液导致了岩体的网脉状破裂及蚀变作用的多次发生。本区主要蚀变作用类型有:硅化、绢云母化、网脉状硫化物—石英化、绿泥石化、绿帘石化、青磐岩化、黑云母化、钾长石化等。

图6 典型矿石及其显微照相Fig.6 Typical ore and its photomicrograph

从宏观情况看,矿区内围绕含矿杂岩体的蚀变作用因覆盖严重、出露少而变得难以划分。但中部—北西部地段的沟谷中,也能大致划分出两个分带,即青磐岩化带和云英岩化带,前者主要见于北西部外围稍早期的英云闪长岩内,后者主要见于中—细粒石英闪长(玢)岩、细粒闪长岩及其外围的含硫化物石英网脉带内。另外,泥化带在矿区内仅局部有所发现,不成规模。

7 找矿前景分析

7.1 找矿标志

7.1.1直接标志

(1) 岩性标志:矿(化)体明显受中酸性斑岩体、石英网脉带等控制,其中,普遍发育黄铁矿化的石英闪长(玢)岩是最主要的控矿、赋矿标志。

(2) 蚀变标志:具有强烈的硅化、黑云母化、绢云母化、青磐岩化、绿泥石化、绿帘石化、(硅)孔雀石化、蓝铜矿化以及褐铁矿化等围岩蚀变,总体上具备一定的蚀变分带性特点。

7.1.2间接标志

(1) 地球物理标志:矿化岩体、矿体呈视极化率高和视电阻率低异常,矿区铜矿(化)体均产于低视电阻率、中—高视极化率异常区内,为寻找铜矿(化)体的有利地段。

(2) 地球化学标志:强度高、规模大、多浓集中心的Cu化探异常,为找矿的基础标志。

(3) 遥感影像标志:通过遥感解译,本区发现了多个环形构造,是岩浆侵入作用及隆升作用产物,对于斑岩型矿床找矿具有一定的参考意义。

7.2 找矿前景

PUCAPUCA矿区处于西安第斯构造—岩浆带西侧与纳斯卡洋脊俯冲带交汇地带,是秘鲁南部晚白垩世斑岩型铜—钼矿成矿带的重要组成部分,沿此构造带发现有大量斑岩型铜、钼、金多金属矿产,区域成矿地质条件优越。

矿区内发育有多期次的侵入岩,在矿区中部沟谷地带发现了含矿斑岩杂岩体的存在,在斑岩杂岩体的外部系统发现了大量含硫化物石英化网脉带,整体与该地段存在的环形构造相匹配,并确认为属斑岩型矿床的典型外部结构特征。

矿区铜矿(化)体主要赋存于晚白垩世晚期形成的PAMPAHUASI超单元石英闪长(玢)岩及其围岩接触带、石英网脉带发育的地段,具有小岩体控矿的特征。原生矿物主要呈浸染状,局部为细脉状,沿节理裂隙面较为发育。

地表矿化体与激电异常JD2、JD4吻合较好,其中JD2对应CuⅠ号矿化体,JD4对应CuⅡ号矿化体,而JD3、JD5具有更大的规模和强度,且异常区地表均零星出露有PAMPAHUASI超单元的黄铜矿化、黄铁矿化石英闪长(玢)岩,与JD2、JD4进行对比,推测深部存在隐伏的含矿斑岩体,具有较好的找矿前景。

激电测深剖面显示,在地表以下均存在中低阻高极化异常体,推断与矿化体关系密切。从钻孔验证成果看,中低阻高极化异常与铜矿化体对应良好。

在矿区中部圈定的3个化探异常与已发现的矿化体套合较好,其中Cu-1号有3个浓集中心,南部浓集中心与JD4激电异常及CuⅡ号矿化体吻合,经钻孔验证,深部见有含矿斑岩体,局部富集成矿。而北部和东部浓集中心Cu峰值高达2 765.76×10-6,且与JD3激电异常套合,深部也显示有较大的找矿潜力。综上所述,矿区具有找斑岩型铜矿的良好前景。