唐、吐蕃、粟特在敦煌的互动

2020-09-22沙武田

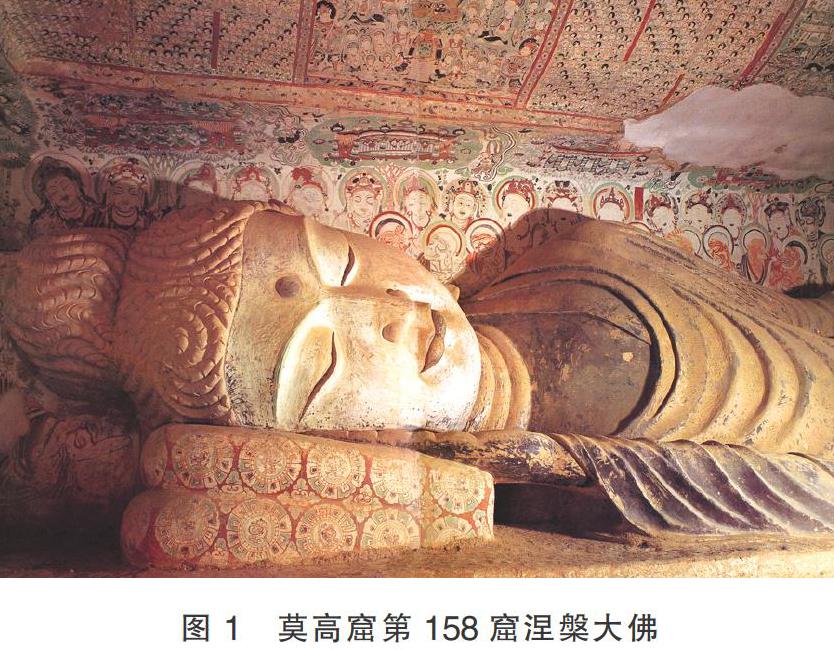

内容摘要:敦煌莫高窟第158窟作为来自中亚的粟特移民在吐蕃统治时期营建的涅槃大窟,窟内造像和壁画整体是传统的唐样唐风,但受功德主粟特民族属性的影响,同时又受到吐蕃统治的时代左右,壁画中表现出较为明显的粟特和吐蕃艺术元素或影响。其中的涅槃经变属于中亚传统样式,经变中的各国王子举哀图中人物的榜题、第一王者像、出现在各国王子后列的猴子像和三世佛像上彩塑佛身上袈裟的团花装饰,均有粟特艺术的影子。而甬道供养人画像榜题框的形制特点、涅槃变中各国王子中赞普和中原帝王的头光,则有吐蕃历史的背景。至于新发现的涅槃造像中仅见的树上挂头陀包和澡瓶的现象,则显示出唐人高僧写真传统对该窟涅槃图像的影响。总体而言,第158窟壁画图像体现出唐、吐蕃、粟特多元文化艺术互动的有趣现象,实是丝绸之路上多元文化艺术相互影响渗透的难得实例。

关键词:莫高窟第158窟;涅槃经变;中亚粟特传统;吐蕃影响;高僧写真传统

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)03-0014-13

The Interaction Among the Tang, Tubo, and Sogdian People in Duanghuang

—With a focus on Mogao Cave 158

SHA Wutian

(Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Shaanxi Normal University,

Xian, Shaanxi 710119)

Abstract: Mogao cave 158 was built by Sogdian immigrants from Central Asia during the Tibetan occupation period in Dunhuang. The statues and murals in Cave 158 are in the traditional Tang style, but were influenced by both the culture of the Sogdian people who sponsored the construction of the cave, and the culture of the ruling Tibetans. The result of this confluence of cultures is obvious in the murals of cave 158, which show obvious artistic elements or influences from Sogdiana and Tibet. The source and influence of various artistic themes in these murals has been systematically investigated by art historians. The illustration of the Nirvana Sutra exhibits a traditional pattern of Central Asia. The figures in a mural depicting the first king, princes, and monkeys, as well as the medallion decoration patterns on the Three Buddha statues all show the influence of Sogdian art. The shape and characteristics of the title box beside a portrait in the corridor of the cave, and the halos of Zap and the emperor of the Central Plains were made in a Tibetan context. As for the Toutuo (dhatu) bags and bath bottle hanging on the lone tree in the Nirvana Sutra illustration, which has only recently been examined, this theme shows the influence of the Tang Dynasty Buddhist tradition on the nirvana images in this cave. On the whole, the murals of cave 158 shows an interesting phenomenon of multi-cultural interaction among the Tang, Tubo, and Sogdian peoples, which is a rare example of the interaction and penetration of multi-cultural arts on the Silk Road.

Keywords: Mogao cave 158; Nirvana Sutra illustration; Sogdian tradition in Central Asia; Tibetan influence; traditional pattern of Buddhist monks images

莫高窟第158窟是吐蕃统治敦煌(786—848年)晚期839年左右营建的一座大窟,也是敦煌吐蕃时期洞窟中的代表窟{1}。该洞窟的核心功德主是来自中亚的粟特九姓胡人,并且是河西走廊唐前期最大的胡人集团安氏家族。我们在洞窟中确实看到与粟特九姓胡人及其美术相关的诸多绘画因素或特征[1]。但洞窟整体壁画的题材与艺术风格,则屬这一时期敦煌主要流行的传统的唐样唐风;同时,洞窟供养人中出现“大番管内三学法师持钵僧宜”{2}和吐蕃装人物形象,涅槃经变中的各国王子举哀图则是以吐蕃赞普为首的图像结构[2-3]。这些图像设计均在强调该洞窟的吐蕃时代和吐蕃因素。因此,在一个洞窟中同时体现唐、吐蕃、粟特不同文化元素和艺术特征相互的融合与互动,实是丝绸之路上文化交流的典型案例和有趣史实。

有鉴于此,在前人研究的基础上,本文以9世纪前叶丝绸之路上几大民族及其文化——唐、吐蕃、粟特在敦煌的互动为着眼点,作些探讨,不当之处,敬希方家指正。

一 涅槃经变画面选择的中亚粟特意识

莫高窟第158窟在吐蕃期洞窟乃至整个敦煌石窟中都有其独特的一面,具体而言即是以15.6米长的彩塑涅槃大像为代表的洞窟涅槃主题设置与相应的图像组合关系(图1)。这一时期最流行的洞窟主题和图像组合关系,是以方形殿堂窟西壁开龛,内设一铺七身,窟顶四披千佛,四壁依次布局各类经变画,前室各壁同样有经变画。具体经变画题材内容和艺术风格是唐前期的延续,代表洞窟有莫高窟第154、159、231、237、238、359、358、360、361等窟。相比较之下,第158窟在窟形、结构、主尊、经变画布局关系、经变画题材各个方面皆有明显的不同。

正因为第158窟是莫高窟吐蕃期洞窟中的非常见、非常规洞窟,因此其“原创性”[4]特性和意义明显,故有深入研究的必要。

(一)画面整体构图的中亚传统

选择以涅槃大像为主尊,同时在南北二壁又分别塑出一身立佛和一身倚坐佛,共同构成三世佛体系[5]。在三身大像后面的南、西、北三面墙壁上分别表现涅槃场景的众弟子举哀、众菩萨天人举哀、各国王子举哀,另在涅槃佛台的立面表现纯陀最后供养、须跋陀罗身先入灭、密迹金刚倒地、末罗族供养、动物供养,还有在上部几个小画面表现迦叶奔丧、优波离报告佛母、佛母奔丧。但让人疑惑的是,在之前的莫高窟第332、148窟中已经出现彩塑涅槃大像和情节复杂的大幅涅槃经变,画面内容丰富,其中第332窟为武周圣历元年(698)作品,占据洞窟主室南壁大半(另一半为彩塑立像);第148窟为唐代宗大历十一年(776)作品,长卷式,占据整个西壁及北壁部分(23米余),情节复杂,按北凉昙无谶译《大般涅槃经》等涅槃类经典的记载,把佛陀涅槃的主要情节都画了出来,依次有:临终遗教、纯陀供养、入般涅槃、棺盖自启为母说法、出殡之金棺自举、大出殡图、香楼焚棺、求分舍利(或有八王争舍利战争场面)、收取舍利起塔供养等,场面宏大,情节复杂{1}。

第158窟同为涅槃大窟,窟形空间结构和第148窟大同小异,有足够的空间表现《大般涅槃经》等经典所描述的佛涅槃的场面和细节,但第158窟的绘画者和功德主并没有延续第332窟和第148窟的形式,只选取弟子举哀、菩萨与天龙八部众悼佛、各国国王举哀、动物供养、末罗族供养等有限和简单的几个场景,此图像特征似乎又回到了隋代的情形。据学者研究,莫高窟隋代涅槃经变更多体现的是中亚的传统图像特征[6]。由此表明可能在作为粟特人功德主的影响下,他们没有选择本民族并不喜好的如同第332、148窟那样长篇表现中国传统丧葬的场面,而选择了更适合本民族绘画特征的样式。

据宫治昭的研究,以巴米扬为代表的中亚地区的涅槃图像,围绕在佛周围的核心情节主要有须跋入火界定、大迦叶礼拜双足、哀悼的众人、摩耶夫人,显然众人哀悼占据着画面的主要空间位置(图2)[7]。这一特征正是第158窟涅槃图像的基本现象。其中最能反映洞窟粟特人功德主的是各国王子举哀、末罗族乐舞供养、两位弟子所捧之方盒即纳骨瓮、佛枕之团花联珠雁衔珠纹[1]。各国王子举哀图被认为是受到粟特地区传统绘画的影响,代表性画面是片治肯特2号遗址表现“斯雅乌秀传说”的著名壁画“哀悼之图”,画面构图特征包括画面的主题“哀悼”、举哀的人物、举哀的形式等均与中亚涅槃图像极其相似{2}。

宫治昭又注意到中亚涅槃图与弥勒菩萨的经常性组合关系,认为是表现法灭的思想[8]。同样,第158窟有作为表现未来佛的弥勒倚坐像彩塑,构成涅槃与弥勒的组合,再次表现了功德主粟特人对中亚图本的偏爱。

(二)对中亚涅槃传统的修正体现出的粟特文化影子

第158窟涅槃经变中的各国王子举哀图,虽然受到中亚和西域涅槃图像的深刻影响,但若相互之间进行仔细的比较,还是有所不同。第158窟这幅图中的人物身份较统一,是以各国国王的身份出现的,但经典记载人物众多、构成复杂,往往是“四部众”“无数一切大众”“诸众生”的其中一类,这些部众中有妇女形象出现在巴米扬和龟兹等石窟壁画涅槃图中。女性人物出现在涅槃图中,除了佛典所记佛母摩耶夫人及其随从之外,敦煌石窟中没有看到与中亚巴米扬同类图像混在各类举哀人物中的女性形象。

入华的粟特人对于女性的隐讳笔法,本民族女性在考古和艺术中的缺失现象,一直受到考古和艺术史学界的关注{1}。入华胡人女性在汉人社会受到歧视是客观的历史问题和文化现象,我们在探讨外道女性{2}和胡旋女{3}相关问题时已有揭示,最終表现在艺术方面,成为中古时期颇具偏见的一类艺术表达手法。到了敦煌,在受汉文化影响的佛教艺术中,对胡人女性表现出强烈的排斥心理,因此中亚涅槃经变中本来存在包括女性举哀的人物被有意略去,这一点也是入华后汉化的粟特人艺术的基本笔法。

(三)各国王子举哀图中人物榜题框暗含功德主的身份需求

仔细观察第158窟的各国王子举哀图,可以发现与中亚、龟兹、敦煌本地同类绘画有一个较大的不同点,即相应的人物旁边绘制榜题,文字不存,榜题框保存完好,说明第158窟的这幅各国王子举哀图绘画之初是经过精心设计的,可能有一定的粉本供参考,但因为明确标示了人物的身份关系,显然并非完全据粉本所作,经典只强调佛陀涅槃时有不同的人前来悼念,其中国王、王子仅是各色人等中的一类。据唐若那跋陀罗译《大般涅槃经后分》卷下《圣躯廓润品》,释迦涅槃后迦毗罗等八国国王“号哭悲哀,闷绝躄地”[9]。作为经变画艺术,显然没有必要具体区分并标明每个人代表的国家、民族或姓名,正如我们在维摩诘经变中看到的各国王子礼佛图、中原帝王礼佛图,经典中讲前来毗耶离城维摩帐下听二大士辩法的人群中有“国王、大臣、长者、居士、婆罗门及诸王子并余官属,无数千人,皆往问疾”(姚秦鸠摩罗什译《维摩诘所说经·方便品》)[10],我们在所有的维摩诘经变中看到的这些人物并不配榜题,即是这个道理。

作为比较,梳理一下之前和同时期的涅槃经变,并非如此,有明显的不同之处。第158窟涅槃经变与传承了中亚图本的隋代洞窟有更多的相同点,但隋代莫高窟第295、427、280、420窟诸涅槃经变完全没有出现各国王子举哀的场景。到了初唐第332窟的涅槃经变,场面宏大,情节复杂,分别在最后供养、佛为母亲说法、八王分舍利、舍利供养等场面均出现不同民族服饰和面貌的各国王子,整个画面没有出现任何榜题。而到盛唐第148窟涅槃经变,情节更加丰富,内容更加复杂,场面更多,有丰富的榜题,且文字保存完好,多可清晰释读{4},其中在供养、举哀、分舍利诸多情节出现不同服饰和面貌的各国王子集体像,均没有单独的标示人物身份的榜题。其他初盛唐时期的涅槃像如第46、225等窟,因为是以塑像的形式出现,受材料形式的限制,均未出现各国王子举哀的造像。

到了同时期的中唐吐蕃时期,第44窟主室中心柱后西壁中唐补绘的大型涅槃经变,在同第158窟涅槃经变同样的位置,即佛足后面,出现一组各国王子供养像,其中明显的一身为吐蕃赞普像,所有的人物均无榜题标示。同为中唐补绘的第185窟主室东壁门上的涅槃经变,佛足后面的几组人物,其中一组为汉族帝王与众大臣,最后面出现一组从服饰面貌特征看应为各国王子的形象(图3),总共有七身,但其位置处的榜题仅有三条,显然不匹配,应该不是对应的各人物国家、民族,而是来自经文的文字。

因此,第158窟涅槃经变中的各国国王举哀图的场景中,画家给每个不同国家或不同民族的王子画像旁边搭配榜题框,显然当初是有文字的。这些文字如同在吐蕃赞普像旁的榜题内书写藏文“赞普”二字一样{1},应该全是同类性质的文字,是相应人物的国家、民族、身份的标识。

从现存人物服饰与面貌特征上,大体可以看到,除了特征明显的吐蕃赞普、中原帝王之外,其他大部分人的身份,从服饰特征的分析可知,确实以来自中亚的粟特九姓胡为主[11]。

由此,按照佛教经变画宣教的基本功能,在这里画家给本来完全不需要榜题框和相应文字的各国王子的画像前一一标注身份,应该是有意义的。考虑到功德主的粟特人身份,显然在这里有强调其民族身份和文化认同的心理需求,同时也应该有强调粟特人在佛教信仰历史方面的原始性和悠久性。而画面中唐、吐蕃、粟特人济济一堂,有文字说明,给观看者强烈的多民族共存的印象,正是敦煌吐蕃时期基本的民族面貌[12,13]。

(四)各国王子画面人物顺序安排上的粟特主导地位

仔细观察第158窟各国国王举哀图,之前介绍此画面的文字或图版都局限在洞窟主室北壁壁面上的画面,并以为是以吐蕃赞普为首的画面结构。我们仔细观察发现,北壁吐蕃赞普之前、西壁的众天部之后,还有一身国王立像,占据北壁和西壁的拐角处,头戴“王”字冠,身着长袖汉服,为老者形象,有长胡须,面貌特征有胡貌之相,朝向释迦,神情悲痛,其前上方有一红地榜题框(图4)。考虑到洞窟功德主的粟特胡人属性,此人应该属于功德主所属本民族代表人物,代表的即是来自中亚的粟特胡人国王,赫然存在的“王”字冠帽,说明其与后面的赞普属并列关系,且有强调其国王身份之意义。之所以身着汉服,显然是有强调功德主所在粟特族属汉化问题,以图像的形式非常巧妙地表达了第158窟的功德主们,作为移居敦煌的九姓胡人安氏后裔,虽然身处吐蕃统治之下,仍然有强烈的唐王朝情节,这种现象出现在河西粟特安氏的身上,完全符合其家族与唐王朝千丝万缕的关系[14]。

如果把此人理解成佛涅槃所在地拘尸那城的国王或佛经所记迦毗罗国的国王,则应属印度人物形象,当有壁画常见婆罗门人物形象特征,而不应该以此类汉服的形式出现。这一时期表现印度人的形象,即是佛教艺术中常见的外道婆罗门人物,同窟涅槃台下正壁北侧的末罗族人舞蹈供养形象即是。因此,这一身国王举哀像的释读,纠正了之前传统认为该窟各国王子举哀图以吐蕃赞普为前导第一身国王像的认识,再次印证了我们对该窟功德主粟特胡人身份的推论。而其所在画面位置,把西壁诸天部举哀和各国王子举哀有机联系在一起,当是设计者和画家的匠心布局。

(五)一只猴子的粟特属性

各国王子举哀图的最末位置,即各国王子中赤裸上身持长剑刺胸人物旁边,亦即这幅画面与倚坐的弥勒彩塑大像之间,蹲着一只猴子,面向各国王子,张大嘴巴,眼睛突出,似有悲哀惊恐,右手持一枝荷花作供养状(图5){1}。

涅槃经变中出现各类动物是常见的,表示牛王等各类动物闻听释迦入般涅槃,前来供养佛,第332、148、92等窟涅槃经变中均有各类动物最后一次听佛说法和供养的画面。第158窟涅槃佛台下面正壁中间龛两侧也有类似画面,其中末罗族舞蹈之后画有老虎、大角的鹿等动物供養像。虽然猴子持花供养的性质是明确的,但把此只猴子画在不同的位置,与这些动物不在一起,当另有考虑。

考虑到洞窟功德主的粟特胡人属性,联想到猴子在粟特美术中较为频繁出现的例证,二者之间似有关联。敦煌佛爷庙湾唐墓模印胡人牵驼砖中,就有一身猴子在骆驼所驮载的驮囊上[15];唐昭陵陪葬墓郑仁泰墓一峰陶骆驼,在圆鼓鼓的驮囊上面,同样爬着一个小猴子{2};辽宁朝阳贞观十七年(643)蔡须达墓出土的一峰陶骆驼上,在圆圆的驮囊上面也蹲着一只小猴子;新疆和田约特干遗址出土较多的陶制小猴子,也有猴子骑在马上或骆驼上的;粟特地区的遗址中也常见此类陶制小猴子{3}。广中智之认为猴子与马和骆驼在一起的现象,是源自印度的信仰,伊朗也有类似信仰,隋唐时期骆驼上的猴子,则是随着丝绸之路传入的结果[16,17]。齐东方指出唐墓骆驼上的猴子,也应和中国古代猴子治骡马病的传统有关[18]。

对这方面的研究,以上学者们已揭示出一些相关的资料。晋干宝《搜神记》卷3:

赵固所乘马忽死,甚悲惜之。以问郭璞,璞曰:“可遣数十人持竹竿,东行三十里,有山林陵树,便搅打之,当有一物出,急宜持归。”于是如言,果得一物,似猿。持归,入门见死马,跳梁走往死马头,嘘吸其鼻。顷之,马即能起,奋迅嘶鸣,饮食如常,亦不复见向物。固奇之,厚加资给。[19]

唐李冗《独异志》卷上云:

东晋大将军赵固,所乘马暴卒,将军悲惋。客至,吏不敢通。郭璞造门语曰:“余能活此马。”将军遽召见。璞令三十人悉持长竿,东行三十里,遇丘陵社林,即散击。俄顷,擒一兽如猿,持归至马前,兽以鼻吸马,马起跃。如今以猕猴置马厩,此其义也。[20]

后魏贾思勰《齐民要术》卷6云:

凡以猪槽饲马,以石灰泥马槽,马汗系着门:此三事,皆令马落驹。《术》曰:常系猕猴于马坊,令马不畏、辟恶、消百病也。[21]

因此,第158窟在各国王子群像后画一猴子,其实也是丝路上粟特人与猴子长期产生的关系在敦煌壁画中的反映。

(六)受粟特影响下的团花佛衣

第158窟涅槃大佛的南北两侧,分别有一彩塑立佛像和倚坐的佛像(图6),共同構成过去、现在、未来的三世佛结构,过去佛迦叶佛为立佛,现在佛释迦为涅槃卧佛,未来的弥勒佛为倚坐佛。三世佛是敦煌石窟北朝以来较为流行的造像体系{1}。但我们在此窟的立佛和倚坐佛的佛衣上观察到一个有趣的现象,即二佛像的袈裟上均遍饰白色的团花纹,其中最外层土红地色条形衣上每个格子内各饰一朵白色团花,另外在脚部露出的最底层衣服上也装饰着团花图案,倚坐佛里层僧祇支上也饰团花。

佛像服饰是有规定的,即严格的三衣制度。姚秦罽宾三藏佛陀耶舍共竺佛念等译《四分律》规定:“听诸比丘作新衣,一重安陀会,一重郁多罗僧,二重僧伽梨。”[22]“袈裟”一词即梵文的KASAYA,汉译袈裟,“译曰不正,坏,浊,染等”[23]。三衣圴由世俗旧衣割截而成,重新缝制为纵横相间的稻田相,所以又称“割截衣”“纳衣”“百纳衣”。三衣的材料也尽量以普通的棉、麻为主,是世俗人废弃、施舍之物,不能昂贵豪华。袈裟的色相为“坏色”,以若青、若黑、若木兰色为主。唐人道宣《四分律删繁补阙行事钞》指出“一切青、黄、赤、白、黑五种纯色不得着”[24]。宋人元照《佛制比丘六物图》又说:“上色染衣……须离俗中五方正色(谓青、黄、赤、白、黑)及五间色(谓绯、红、紫、绿、碧,或云硫黄),此等皆非道相。”[25]正因为有非常严格的规定,因此我们看历代佛像外层袈裟条形衣,均为单一色调,间有弟子或比丘袈裟上有饰水田纹样,即有山水画于其上,俗称山水衲,应是佛与弟子在田间走路受到启发的结果。袈裟上饰其他纹样,显然有违背佛之本意,也不合佛典所记三衣的基本特征。第158窟在二身佛衣上遍饰白色的团花,使得这两身佛衣极具装饰效果,也显得本来属于不正色的袈裟颇显富丽堂皇,不合教义,这在佛教造像史上也是较为独特的一例。

目前学术界研究佛衣,以佛衣经典源流、佛衣基本的穿着形式、佛衣样式的时代和地区变化等为主{2},还未见有专门讨论佛衣上装饰问题的文章,因为若安严格的经典教义,此问题本不存在,便无从研究。

所以,第158窟立佛和倚坐佛造像佛衣上出现遍饰白色团花的现象,给我们提出新的思路。显然,在这里要找到经典的规范是不大可能的,在同时期和敦煌传统的造像中也找不到可以比较的案例,只有结合洞窟功德主的粟特胡人背景方可解释得通。作为在服饰上喜欢装饰各类纹样的粟特人,违背常识,给自己功德窟的佛像上也画上大大的团花,似有粟特锦的风格,有浓厚的民族意识在其中。因为我们观察此二身佛衣上的团花,同样出现在各国王子举哀图中赞普的大衣和两身王子的外衣上面(割耳者和戴厚毛边帽者)。吐蕃的服饰受粟特和突厥的影响深刻[26-28],所以粟特胡人的团花服饰图案也出现在赞普的衣服上。

有趣的是,我们注意到第158窟同窟壁画中的诸多佛像均着单色的佛衣,没有袈裟上装饰团花的。这一点也说明此二身彩塑佛像佛衣上的团花纹是有意装饰的,若按此道理,涅槃大像佛衣上极有可能也遍饰团花,三世佛是统一的佛衣装饰。若此成立,则第158窟初建之时,佛衣华丽,渲染了特殊的佛教空间,应该是粟特人功德主背景下的特有信仰空间。

我们认定此类团花有粟特因素,可以得到该窟同类图案的佐证。本窟金光明最胜王经变前来听法的诸人物中,有一身王子、几身婇女等使用的地毯即为团花纹图案。有唐一代毯子类物品,主要来自中亚粟特和波斯萨珊等地,这在文献中记载颇为丰富,以美国学者Edward Hetzel Schafer研究为代表[29],学界有丰富的研究成果可供参考。

二 彰显吐蕃因素的图像运用与细节处理

莫高窟第158窟是吐蕃时期的代表窟,洞窟中能明确代表吐蕃特色和因素的图像有两处,一处是各国国王举哀图中的吐蕃赞普像及其藏文题记,另一处是甬道中的吐蕃装供养像和“大番管内三学法师持钵僧宜”供养僧人像,对此学术界已多有研究{1}。

但仔细观察这几处壁画图像,还可以发现一些更为有趣的现象和值得进一步探讨的问题。

(一)对唐蕃两个民族帝王像的强调及其原因和意义

各国王子举哀图中,其中的吐蕃赞普和汉族帝王与其他诸国王像有较大的不同,此两位王像从画面整体结构而言,位处前排位置。此二人均有头光,分别由左右两侧的两身女侍从搀扶;其他王子均独自一人,全无头光,即使我们前文所论有可能属于洞窟功德主粟特安氏本民族的王子像,也都无此特殊待遇。

1. 排列位置关系问题

从莫高窟第332、148二窟大型涅槃经变看,画面中若出现各国王子的形象,总是处在中原汉族帝王并群臣像的后面或后排位置。类似的图像,出现在长安等地佛塔地宫发现的诸多舍利石函或舍利宝帐上出现的分舍利画面中,汉族帝王和大臣总是出现在其他各国王子像的前列位置,代表如临潼庆山寺地宫出土的武周时期的舍利宝帐线刻图,其中的分舍利画面中(图7),左面第一身即汉族帝王,对应右面第一身为吐蕃赞普像[30]。另,蓝田菜拐村法池寺舍利石函上的分舍利场面,右面并列两身均为汉族王帝王形象,对应的是两身头戴羽毛冠的新罗王子形象(图8){2}。

因此,虽然第158窟各国王子举哀图在人物的排列顺序上,总体上有长安等内地相关图像的影响,但把吐蕃赞普放在汉族帝王像之前,又把二人并列同规格处理,显然是在吐蕃统治的历史背景左右下要刻意强调唐蕃关系。第158窟是吐蕃统治敦煌晚期的洞窟,时间在839年左右,这一时期正是唐蕃长庆会盟后不久,唐蕃关系出现历史性的转变,在拉萨大昭寺门前立了《唐蕃会盟碑》,同时在像赤岭、德噶玉采等唐蕃交界的地方树碑、建汉藏寺院{3},包括在吐蕃统治的汉地有些地方也会通过建寺或建窟的形式纪念这一伟大的历史事件,其中瓜州榆林窟第25窟即是在这样的背景下营建的功德窟[31]。

作为粟特人的功德主,能够如此用心安排绘画这一在唐蕃关系史上有重要象征意义的壁画,实是唐、吐蕃、粟特历史上的里程碑图像。

2. 头光的问题

给吐蕃赞普和汉族帝王绘画头光,也是有特殊的含义。头光是佛之三十二相之一种,在佛教绘画中是对佛、菩萨、弟子、天王、力士等尊像画人物神性的定义,世俗普通人是不具备这一好相的。按这个道理推论,在这幅画中,设计者、绘画者和功德主是把此两身帝王像神圣化处理并对待了。吐蕃赞普有头光,可以在四川石渠须巴神山吐蕃石刻中看到,就是被称为藏族历史上“三法王”之一、有“圣神菩萨赞普”称号的赤松德赞,有相应的藏文愿文题刻[32]。赤松德赞的供养像有头光,是因为他是吐蕃当时的“圣神菩萨赞普”{1},所以给他画上头光是可以理解的。另外,在吐蕃的佛教信仰和傳统中,认为吐蕃赞普松赞干布是观音的化身,是后期藏文文献中所谓的“圣观自在心之子”“大悲心所变化之护教大王”{2},因此也是可以加上头光的。敦煌文献和唐蕃会盟碑提到松赞干布时,往往称其为“圣神赞普赤松赞”“圣神”,也是可以加头光的。《嘛尼全集》[33](又译作《法王松赞干布嘛尼全集》〔chos rgyal srong btsan sgam bo'i ma ni bka'`bum bzhugs so〕、《玛尼宝训》《松赞干布遗训》《末尼全集》)虽然是后期“掘藏师”假托松赞干布所作,但也可作为松赞干布信仰和推行观音信仰的侧面印证,也可以帮助我们理解很早时期吐蕃人就认为其是观音化身的可能性。张延清把第158窟的赞普画像归为赤松德赞,有头光是其重要佐证[34]。但我们认为,此处的赞普画像,是泛指而非确指,若要确指则题记应标示清楚才是。

既然赞普有了头光,在长庆会盟后成为甥舅关系的吐蕃赞普与唐朝帝王,在这里要平等对待,那么唐帝王也要画上头光才行。换句话说,在这里,两位帝王已成为佛弟子或菩萨了。

3. 吐蕃赞普的藏汉对照榜题设计

现存于洞窟的北壁各国王子举哀图,吐蕃赞普的头像部分不知道什么时候被人为切割,包括榜题也一并切割,但根据伯希和考察团1908年拍摄的照片观察可知,赞普像前的榜题是横框和竖框组合,即汉文和藏文对照的榜题形式。此种榜题设计形式在该窟仅存此一例,其他各国王子榜题均为竖长条形,显然是属于书写汉字所用。给赞普像单独设计藏汉对照的榜题框,在强调吐蕃统治的同时,又充分说明功德主强烈的汉化意识。对于这种藏汉对照的榜题框,即今枝由郎提出的“T形框”{3},笔者之前有专题研究[35],或可参考。无论如何,在这里单独给赞普像加上属于本民族语言文字的榜题,有浓厚的吐蕃因素。不过非常有趣的现象是,该铺举哀图中的其他竖形榜题框中的汉字全部不存,唯独此条藏文榜题清晰地保存了下来,似乎是使用了不同墨的缘故。我们在该洞窟的顶上看到了大量保存清晰的榜题汉字,可能是使用了相同的墨。

(二)供养人画像榜题的吐蕃传统

第158窟甬道南北两壁,剥离上层后期重绘的壁画,虽然底层中唐吐蕃期的壁画被刻划严重,但仍然可以看到中唐吐蕃时期供养人的主体轮廓(图9),榜题框和部分文字也能够释读,其中北壁第二身即是“大番管内三学法师持钵僧宜”,其他榜题文字完全不存。

仔细观察此窟甬道南北壁供养人画像的榜题框,发现这些供养人榜题框全部是方形设置。供养人是敦煌石窟最常见的图像,也是历代佛教造像中常见的内容,伴随供养人出现的榜题框和相应的文字,是我们研究相应造像图像的重要依据与可靠的历史信息。受古代汉字书写特点的规范和约束,这些榜题文字也都是竖条形,文字从右到左竖排。莫高窟北朝、隋和唐前期洞窟中的供养人榜题框都比较小,是窄条形,盛唐开始出现像第130窟晋昌郡都督夫妇供养像中出现的较为宏大的匾牌式的榜题框,到了中唐时期我们也可以在第231等窟看到匾牌式的供养人榜题框。这种榜题框的绘制颇为讲究,有底座有装饰性碑额,类似唐碑的形制。显然第158窟供养人像榜题框与这些传统的供养人榜题框的做法有所不同。

目前所知,莫高窟第158窟供养人画像从人物体量上来讲,是中唐吐蕃期洞窟中供养像最大者,也是晚唐之前敦煌石窟供养人画像除第130窟南大像之外(第96窟北大像也应该有较大的供养人画像,可惜早已毁而不存了)最大者,这当然是和该窟巨大的规模有关系。联想到其后晚唐五代宋张氏和曹氏归义军时期大量供养人画像榜题框的设置,多是讲究的碑式匾额,历史梳理的结果,可以明显地感受到第158窟如此处理榜题框显得有些不合常理。

事实上就仍然保留了供养人题记“大番管内三学法师持钵僧宜”条榜题框,仔细观察明显感受到文字所占面积有限,还有较大面积的空白,左右均可再书一行文字,这种处理并不美观,也不十分规范。

考虑到第158窟是吐蕃时期营建的洞窟,方形题框是属于从上到下横着书写的藏文较为适合的文字框,除了学者们已作过专门研究的敦煌石窟中的藏文榜题框之外,另在藏经洞出土的几幅绢画的榜题文字上,也出现了类似于方形的榜题框,如Sp.32药师净土图。因此,可以认为第158窟供养人画像榜题框以方形表现,其实是受藏文书写传统的影响,也就是说设计者或是吐蕃人,或最初设计要写吐蕃文。“大蕃管内三学法师持钵僧宜”供养像,黄文焕认为是姓宜的吐蕃僧人,显然他是完全可以使用吐蕃文来书写供养人题记的。

因此,从目前甬道南北看到的供养人榜题框来看,全是方形,这些供养人几乎都是僧人,只有一身世俗人,因此几身僧人中除了僧宜之外,也还有其他吐蕃僧人的可能性。另,北壁最后一身男供养像是吐蕃装,有可能为吐蕃人,当然也有可能是吐蕃时期的粟特人,属功德主粟特家族成员。

(三)窟顶四方佛为吐蕃系统图像

第158窟窟顶是以十方净土为主的图像结构,其中的东、西、南、北四方净土的说法主,分别以象、马、孔雀、金翅鸟四方座兽来呈现,方位概念明确。以此方式表现四方佛的图像,出现在同一时期的莫高窟第361窟窟顶四披,赵晓星认为是属于《金刚顶经》系统[36],其检索了开元三大士之一的金刚智翻译的《金刚顶瑜伽中略出念诵经》中对应的文字:

于其东方如上所说象座,想阿閦鞞佛而坐其上;于其南方如上所说马座,想宝生佛而坐其上;于其西方如上所说孔雀座,想阿弥陀佛而坐其上;于其北方如上所说迦楼罗座,想不空成就佛而坐其上。各于座上又想满月形。复于此上想莲华座,每一一莲花座上佛坐其中。[37]

以第361窟、第158窟为代表的敦煌中唐吐蕃时期的此类四方佛造像,虽然郭祐孟认为其粉本可能来自长安的佛寺[38,39],但考虑到出现此类图像的二窟均为吐蕃统治的后期,据赵晓星的研究,第361窟的供养人中有地位较高的吐蕃人在其中,她认为该窟供养人排列体现出来的法会仪式中有吐蕃人的参与,甚至洞窟的设计和营建也是有吐蕃人参与的[36]230。

考虑到第158窟甬道出现的吐蕃僧人和吐蕃装世俗人,以及各国王子中的吐蕃赞普像,第158窟的营建也不能没有吐蕃人参与。此二窟考古分期断代是同一期的洞窟[40]。因此,此二窟中均出现分别以象、马、孔雀、金翅鸟四方座兽来呈现四方佛,多少是有吐蕃的因素在其中,至少可以认为是吐蕃人佛教体系中的一类较流行的图像。据杨清凡的研究,类似的五方佛在吐蕃颇为流行[41,42],也应该影响到了敦煌。

三 汉地高僧写真图像传统对第158窟

涅槃像的新诠释

第158窟涅槃经变的画面构成整体上是隋唐以来流行同类经变画的基本图像要素,并没有超出莫高窟第332、148窟的图像元素,也是公元前后至唐宋以来印度、中亚、西域、中原涅槃图像的核心画面内容。但是仔细观察,还是在该铺图像中发现了在历史时期涅槃图像中所没有看到的细小的画面内容。彩塑涅槃大佛的头部一侧,即西壁和南壁的拐角位置的上部,在表示佛涅槃所在的婆罗双树枝杆上分别挂一头陀袋和一澡瓶(图10),此画面非涅槃图像所具有的内容,因此值得关注。

在树上挂僧人使用的头陀袋和澡瓶,是高僧写真的基本形制之一,早在张彦远《历代名画记》李雅条中就有所反映:“圣僧形制,是所尤工。”[43]此形制张善庆总结为:“大德結跏趺坐于禅床或苇席之上,结禅定印,双目微启,神态怡然;背景是菩提树,或一株或两株,上挂头陀袋;澡瓶或挂于树上,或置于身旁;身后两旁有时候会立有近侍女和弟子;双履常常在坐具前,或是被描绘在禅床上。”[44]这些高僧写真的基本规范和特征,可以在敦煌绘画中找到诸多完美的例证,代表如莫高窟藏经洞洪辩写真像,第137、139、476、443窟及纸本白描稿Sp.163高僧像,这些高僧写真图,学术界已有丰富的研究成果{1}。在这些高僧写真像的形制构成中,都可以见到挂于树上的头陀袋和澡瓶(澡瓶有的置于地上),时代集中在晚唐五代宋。

因为我们在中亚、西域和内地的涅槃造像中均未看到有头陀袋与澡瓶出现的例证,故第158窟涅槃像诸多画面中出现此属于僧人随身使用的象征性物品,显然是受到了同时期颇为流行的高僧写真传统的影响。但我们遍观敦煌历代涅槃经变,却没有发现第二例图像,当属第158窟绘画者的有意设计。

和此图像可以略作联系的是在犍陀罗的涅槃造像,其中经常可以看到在佛床下身先入灭的须跋陀罗的旁边,有由三根木棍制成的三角架,上面吊着一个像袋子一样的物品,宫治昭认为此图像表示的是作为持三杖者婆罗门身份的须跋陀罗所持水袋[7]111-112 。第158窟的头陀袋和澡瓶是挂在树上的,而且所在位置和处在涅槃台下的须跋陀罗相距太远,显然二者之间没有关系。如果把僧人平常所用物品归为其中的举哀弟子们,虽然理论上可以讲得通,但考虑到涅槃图像传统和弟子们的数量关系,似乎不大可能,因此只能归为释迦所有。

那么,第158窟的设计者和绘画者之所以给涅槃图像平添此两件物品,应当是受到汉地高僧写真图像传统的影响。高僧写真像的重要用意是表达对高僧的纪念,供弟子、门人及信众瞻仰,也有祭祀之用。此问题在敦煌写真赞文献中有丰富的记载,P.3718《张和尚(喜首)写真赞并序》云:

威仪侃侃,神容荡荡。笔述难穷,绘真绵帐。四时奠谒,千秋瞻仰。

P.3556《都僧统氾福高和尚邈真赞并序》记:

故我大师图形留影,弟子固合奉行。遂慕(募)良匠丹青,乃绘生前影质。目掩西山之后,将为虔仰之真仪。

僧人写真称之为“邈真”,其实佛菩萨像也称为邈真,对此饶宗颐先生早年就通过敦煌绘画研究有探讨[45]。敦煌藏经洞绘画MG.17775题记:

忆恋慈亲,难卖见灵迹,遂召良工,乃邈真影之间,敬画大悲观世音菩萨一躯并侍从。

MG.17659有“绘大悲菩萨铺变邈真功德记”,MG.17662题“敦煌郡娘子张氏绘佛邈真赞并序”。

从这个意义上讲,第158窟出现头陀袋和澡瓶的释迦涅槃经变的绘制,其实也可以理解为另一种形式的释迦邈真,是佛的“圣容真身”。高僧写真像是对高僧的纪念和瞻仰,释迦涅槃邈真也当有同样的含义。那么,在这里第158窟的释迦涅槃像即包含多重的性质和含义,是当时的敦煌佛教特意制造出来的一尊释迦真身像。这一做法,有浓厚的汉地佛教高僧写真传统的影子。

小 结

莫高窟第158窟虽然是吐蕃时期开凿的洞窟,洞窟功德主又属敦煌的粟特胡人家族,但窟内壁画和塑像整体的面貌特征属浓厚的唐风样式,艺术水平之精湛,绘画气势之磅礴,施萍婷先生认为第158窟的壁画是“神假天造,英灵不穷”的画圣吴道子风格在敦煌的代表作,无论大像小像均有“吴家样”风味在其中[46],实属有“前吴家样”美誉的初唐第220窟之后敦煌艺术的另一高峰。可以认为,第158窟整体上仍然是吐蕃治下敦煌人心系大唐文化艺术的反映,是在特殊时代,在特殊功德主人群的努力下的唐风代表窟,是唐、吐蕃、粟特多元文化共同作用下的艺术丰碑。

因此,第158窟是丝路“华戎所交一都会”的敦煌在吐蕃统治下,在大唐强劲的文化与艺术之风的影响下,功德主、绘画者以开放和包容的心态,也是出于本民族审美和信仰的需求,同时把具有粟特和吐蕃文化艺术的元素有意无意地揉入其中,给我们展现出一个特殊时期唐、吐蕃、粟特在敦煌互动的真实案例。考虑到洞窟中最早出现的密严经变[47]和具有唯一性的十方净土变,第158窟实有可深入研究的巨大空间。

参考文献:

[1]沙武田.敦煌莫高窟第158窟功德主与粟特人关系试考:上、下[J].美术设计研究,2010(1):16-22;2010(2):29-36.

[2]海瑟·噶尔美.早期汉藏艺术[M].熊文彬,译.北京:中国藏学出版社,1994:37.

[3]魏健鹏.敦煌壁画中吐蕃赞普像的几个问题[J].西藏研究,2011(1):68-77.

[4]巫鸿.敦煌323窟与道宣[C]//胡素馨.佛教物质文化:寺院财富与世俗供养国际学术研讨会论文集.上海:上海书画出版社,2003:333-348.

[5]刘永增.敦煌石窟艺术:莫高窟第一五八窟[M].南京:江苏美术出版社,1998:11-35.

[6]刘永增.敦煌莫高窟隋代涅槃变相图与古代印度、中亚涅槃图像之比较研究[J].敦煌研究,1995(1):16-35.

[7]宫治昭.涅槃和弥勒的图像学[M].李萍,张清涛,译.北京:文物出版社,2009:453-477.

[8]宫治昭.关于中亚涅槃图的图像学考察[J].贺小萍,译.敦煌研究,1987(3):94-102.

[9]大般涅槃经后分[M].若那跋陀罗,译//大正藏:第12册.东京:大正一切经刊行会,1925:911.

[10]大正藏:第14册.东京:大正一切经刊行会,1925:539.

[11]曹喆.唐代胡服:唐代敦煌壁画维摩诘经变中的胡服考证[J].丝绸,2007(3):44-47.

[12]荣新江.归义军及其与周边民族的关系初探[J].敦煌学辑刊,1986(2):24-44.

[13]郑炳林,王尚达.吐蕃统治下的敦煌粟特人[J].中国藏学,1996(4):43-53.

[14]吴玉贵.关于李轨河西政权的若干问题[J].敦煌学辑刊 ,1990(1):68-78.

[15]甘肃省博物馆.敦煌佛爷庙湾唐代模印砖墓[J].文物,2002(1):42-65.

[16]广中智之.和田约特干出土猴子骑马俑与猴子骑驼俑源流考[J].西域研究,2003(1):70-83.

[17]广中智之.古代中国猴与马故事的源流:中外文化交流之一例[J].中国典籍与文化,2003(3):118-123.

[18]齐东方.丝绸之路的象征符号:骆驼[J].故宫博物院院刊,2004(6):23-24.

[19]干宝.搜神记[M].汪绍楹,校注.北京:中华书局,1979:37.

[20]唐五代笔记小说大观:上[M].上海:上海古籍出版社,2000:915-916.

[21]缪启愉,缪桂龙.齐民要术校释[M].北京:农业出版社,1982:286.

[22]四分律[M].佛陀耶舍,竺佛念,译//大正藏:第22册.东京:大正一切经刊行会,1925:857.

[23]佛莹.四分比丘尼戒本注解[M]//大藏经补编:第8册.北京:文物出版社,2010:134.

[24]道宣.四分律删繁补阙行事钞[M]//大正藏: 第40册.东京:大正一切经刊行会,1926:105.

[25]元照.佛制比丘六物图[M]//大正藏:第45册. 东京:大正一切经刊行会,1926:898.

[26]霍巍.從考古材料看吐蕃与中亚、西亚的古代交通:兼论西藏西部在佛教传入吐蕃过程中的历史地位[J].中国藏学,1995(4):48-63.

[27]陆庆夫,陆离.论吐蕃制度与突厥的关系[J].兰州大学学报:社会科学版,2005(4):60-67.

[28]霍巍.突厥王冠与吐蕃王冠[J].考古与文物,2009(5):81-88.

[29]〔美〕薛爱华.撒马尔罕的金桃[M].吴玉贵,译.北京:社会科学文献出版社,2016:488-490.

[30]赵康民.武周皇刹庆山寺[M].西安:陕西旅游出版社,2014:49.

[31]沙武田.一座反映唐蕃关系的“纪念碑”式洞窟:榆林第25窟营建的思想、动机与功德主试析:上、下[J].艺术设计研究,2012(4):10-17;2013(1):16-23.

[32]四川省文物考古研究院,石渠县文化局.四川石渠县新发现吐蕃石刻群调查简报[J].四川文物,2013(6):3-15.

[33]松赞干布.玛尼全集[M].西宁:青海民族出版社,1991.

[34]张延清,张子鹏.莫高窟第158窟营建年代新探[G].藏学学刊:第12辑.北京:中国藏学出版社,2015:36-48.

[35]沙武田.榆林窟第25窟T形榜子再探[J].敦煌研究,2011(5):28-34.

[36]赵晓星.梵殊室严:敦煌莫高窟第361窟研究[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2017:52.

[37]大正藏:第18册[M].东京:大正一切经刊行会,1925:227.

[38]郭祐孟.敦煌吐蕃时期洞窟的图像结构:以莫高窟360和361窟为题[C]//敦煌研究院.敦煌吐蕃文化学术研究会论文集.兰州:甘肃民族出版社,2009:126-145.

[39]郭祐孟.敦煌莫高窟361窟之研究[J].圆光佛学学报,2009(15):143-173.

[40]樊锦诗,赵青兰.吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究[J].敦煌研究,1994(4):76-94.

[41]杨清凡.吐蕃时期密教五方佛图像的传入及流布考[C]//敦煌研究院.敦煌吐蕃文化学术研讨会论文集.兰州:甘肃民族出版社,2009:166-182.

[42]杨清凡.五方佛及其图像考察[J].西藏研究,2007(2):31-37.

[43]张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,1964:164.

[44]张善庆.高僧写真传统钩沉及相关问题研究[J].敦煌学辑刊,2006(3):99.

[45]饶宗颐.敦煌白画导论[M]//画宁页:国画史论集.台北:时报文化出版有限公司,1993:153-154.

[46]施萍婷.金光明经变研究[C]//敦煌研究院.1987年敦煌石窟研究国际讨论会文集:石窟艺术编.沈阳:辽宁美术出版社,1990:421.

[47]王惠民.敦煌莫高窟若干经变画辨识[J].敦煌研究,2010(2):1-5.