美国太空安全战略转向及其对中国的影响

2020-09-22张茗

张茗

摘 要:基于对美国太空安全战略转向的历史考察,可以为观察奥巴马政府后期和特朗普政府备战太空的合流提供一个长时段的参照视角。自20世纪70年代以来,美国就开始了太空安全战略的转向,在观念上体现为从太空“避风港”向太空作战领域的转变,在实践上体现为太空作战趋于体制化、条令化和常态化。在此意义上,奥巴马与特朗普在备战太空上的趋同并不意外,而且是势所必然。美国太空安全战略的转向不仅深刻改变了美军作战形态,推动美国太空军事化、太空武器化向纵深发展,而且刺激国际太空军备竞赛,冲击全球太空安全和战略稳定,并令中美太空安全关系、中美战略稳定和中国主权安全承压。美国太空安全战略转向仍是一个未竟的历程,国际社会应该积极开展太空外交,推进太空军控,为避免太空沦为下一个战场而努力。

关键词:美国;太空安全;战略;转向;中国

中图分类号:E712;D822 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)09-0012-12

作者简介:张 茗,上海社会科学院国际问题研究所研究员 (上海 200020)

2009年奥巴马上台以后,曾试图改变小布什政府咄咄逼人的单边主义太空政策,在太空武器化立场上更加收敛,对太空军控也持更开放的态度。不过,以2014年启动太空战略评估为起点,奥巴马政府重拾强硬立场,在渲染太空威胁的同时高调备战太空。到2017年特朗普入主白宫,美国在太空安全领域更趋激进。特朗普政府不仅首开总统官宣太空为作战领域之先河,而且积极推进美国国家军事太空体制重组,把备戰太空推向新的高潮。如何看待目前美国这轮横跨两届政府的“太空对抗觉醒”①及其对中国的影响?通过对美国太空安全战略②转向的历史考察,本文试图为此提供一个长时段的参照视角。笔者认为,自20世纪70年代后半期以来,美国就开始了一场以推进太空作战为主要内容的太空安全战略转向。奥巴马政府与特朗普政府的合流并不意外,而且是势所必然。未来无论谁入主白宫,美国政府倒拨时钟的可能性极小。美国备战太空的脚步或许会放缓,但绝不会偃旗息鼓。

一、美国太空安全战略的观念转向

从观念上讲,虽然在冷战的很长时间里,太空作为和平“避风港”(Sanctuary)是美国“官方默认立场”,但自20世纪70年代后半期以来,太空“避风港”观念在美国决策界逐渐式微,太空作为“作战领域”的观念甚嚣尘上。

(一)太空“避风港”立场的确立

从时间上看,人类进入核时代先于太空时代,且太空安全从一开始就与核安全紧密相连。20世纪50年代,为穿透冷战铁幕、防止苏联对美国进行“珍珠港”式的核突袭,艾森豪威尔政府高举“太空自由”与和平利用太空的两杆大旗,以期实现美国间谍卫星对苏核侦察的合法化。在1957年苏联“旅伴一号”卫星如其所愿地确立了卫星越顶飞行的先例以后,为昭示其和平利用太空的决心,美国在1958年不仅成立了以太空探索、科学发现等为主要目标的美国国家宇航局充当美国太空项目的门面,而且积极促成了联合国和平利用外太空临时委员会的成立。在以“阿波罗登月”著称的20世纪60年代,美国一方面与苏联和平地展开了激烈的登月竞赛,另一方面又在1963年和1967年先后签署了《部分核禁试条约》和《外层空间条约》。《部分核禁试条约》禁止在太空开展核爆炸试验,《外层空间条约》第一条、第四条确认“太空自由”与和平利用太空原则,太空作为免于核武器和战争的“避风港”观念从此获得国际法的背书。进入20世纪70年代,美国与苏联签订一系列双边协定,继续重申太空“避风港”立场。1971年的《减少爆发美苏核战争风险的措施的协定》和《美苏关于改善美苏直接通信联系的措施的协定》要求,即时通报对导弹预警卫星及相关通信系统的干扰,保护美苏直接卫星通信联系;1972年的《第一阶段战略武器限制条约》和《限制反弹道导弹系统条约》(ABM,简称《反导条约》)规定,不得干扰用于条约核查的“国家技术手段”(NTM),而卫星是“国家技术手段”的重中之重。

可以说,从艾森豪威尔到福特的历届美国政府均接受太空“避风港”观念,太空被视为一个不同于陆海空的特殊领域,一个卫星可不受干扰、自由进入和通过的和平空间。在这20年里,美国国家安全太空能力主要被用于收集战略情报、执行核军控条约、提供核攻击早期预警等战略任务,对保持美苏核恐怖平衡发挥了关键的稳定作用。由于攻击军事卫星被视为核战争的前奏或组成部分,核战禁忌一定程度上也确立了攻击卫星的禁忌。1964年至1978年更是被称为美国“避风港至上”的时代。即便美国具备反卫星能力的“奈基-宙斯”(Nike-Zeus)核反弹道导弹和“雷神”(Thor)中程核弹道导弹先后在1963年和1964年达到战备状态,最终仍引而不发。

(二)太空“避风港”立场的动摇

不过,太空“避风港”观念并没能持久不衰。20世纪70年代后半期,随着美苏核军备态势向着有利于苏联的方向发展以及美苏缓和的终结,太空“避风港”观念开始遭遇挑战。1976年,苏联重启反卫星武器试验,加上同期苏联太空能力取得长足进展,这令美国对其关键太空资产和海上舰艇的安全忧心忡忡。面对苏联威胁,美国国防部高官在国会作证时明确对美国能否继续维持太空“避风港”地位表示怀疑。为了威慑乃至在必要时攻击苏联卫星,美国恢复反卫星武器开发。进入20世纪80年代,随着美苏战略对抗进一步升级,为赢得对苏全面战略优势,1983年3月,美国总统里根推出“战略防御倡议”(SDI),即所谓“星球大战”计划。美国意图在太空部署武器以拦截来袭苏联导弹,背弃了恪守二十年的“确保相互摧毁”及衍生的太空“避风港”学说。虽然“星球大战”计划及其后续版本均止步于研发阶段,从未实际部署,但建设天基导弹拦截层的幽灵挥之不去,并持续侵蚀着太空“避风港”观念的基础。及至20世纪90年代,1991年的第一次海湾战争作为冷战结束后美国的第一战或“第一场太空战”,全面展示了太空系统支持常规地面冲突的巨大威力。此后,随着太空作战趋于常态化,太空“避风港”观念江河日下,名存实亡。反映在文件里,1976年,美国国家安全委员会的太空小组报告明确宣称,把太空当作“避风港”既无法实施也无法核查;1982年10月,美国空军颁布的第一部军事太空条令《第1-6号空军手册:太空军事条令》,把太空定位为一个可执行空军任务的作战环境,并明确宣称要防止太空被美军对手用作攻击系统的“避风港”;1987年和1999年的美国国防部太空政策均宣称太空象海陆空一样,可在其中为达成美国国家安全目标而开展军事活动。

(三)太空作战领域立场的确立

随着美军对太空能力依赖的加深,美国决策界对美国太空系统遭受攻击的担忧加剧。21世纪初,美国“太空珍珠港”威胁论甚嚣尘上。2001年,美国国家安全太空管理与组织委员会报告即著名的“拉姆斯菲尔德报告”断言,历史上陆海空每个领域都发生过冲突,太空也不会有所不同。进入21世纪的第二个十年,在美国眼里,太空变得“拥挤、充满争夺和竞争”。随着美国战略重心重回大国竞争,美国太空“避风港”观念进一步淡化,太空作为继陆海空网之后的第五战场的观点在美国决策界更加盛行。2016年,美国国防部长卡特(Ashton Carter)公开表示,太空曾经被视为“避风港”,但在新威胁面前,美国必须为冲突可能延伸到太空做准备。2018年3月,特朗普开美国总统表态历史先河,首次明确表示太空是一个象陆海空一样的作战领域。与此同时,太空作为作战领域还被写入了一系列重要的战略和条令文件。2018年,白宫发布的首份美国《国家太空战略》和五角大楼发布的《国防战略》均把太空称为作战领域。2019年,美国陆军发布的《陆军太空作战》条令文件也明确把太空认定为作战领域。可以说,太空已不再被视为与冲突和战争绝缘的净土,太空“战场”观念已上升为特朗普政府的官方立场。

二、美国太空安全战略的实践转向

在观念上从太空“避风港”向作战领域转变的同时,自20世纪70年代后半期以来,美军还通过太空作战的体制化、条令化和常态化,在实践上积极推进太空从研究与开发为主向作战应用为主的转向。

(一)太空作战体制化

20世纪70年代早期,尽管通信和气象卫星已经参与美军在东南亚的对越作战,但美军距离太空作战的体制化还很遥远。从20世紀70年代后半期开始,美国对苏联日益增长的太空和反太空能力的不安,“国防气象支持项目”(DMSP)、“国防卫星通信系统”(DSCS)、全球定位系统(GPS)和“国防支持项目”(DSP)等美国第二代、第三代军事太空系统日趋成熟,美国空军一系列太空研究报告、专题研讨会的酝酿推动以及里根总统对扩展太空防务项目的浓厚兴趣,促使美国开始推动作战的体制化建设。经过近四十年的努力,美军太空作战指挥体制和太空部队建设体制初具雏形。

总体上看,美军太空作战指挥体制初创于20世纪80年代,由作为部门司令部的各军种太空司令部和作为联合作战司令部的美国太空司令部两级司令部构成,前者接受后者的领导,后者接受参谋长联席会议(下称“参联会”)的直接领导。在实战中,2003年,美军在“伊拉克自由”行动中首设的太空协调权(SCA)也已体制化。作为一种在任务区协调太空事宜的特别权限,太空协调权不是一个职位,而是授权给一个指挥官或个人。此外,2019年8月,美国太空司令部和国家侦察办公室(NRO)还达成共识,如果冲突延伸到太空,国家侦察办公室将在国家太空防御中心(NDSC)框架下接受美国太空司令部司令的指挥。

在军种层面,美国空军、海军和陆军的太空司令部先后成立于1982年9月、1983年10月和1988年4月。各军种太空司令部的成立,不仅为各军种太空作战的规划、实施和评估提供了体制保障,而且推动了各军种内部太空力量的集中和太空采办从研发导向向作战导向的过渡。以掌握美军大部分军事太空系统和预算的空军而论,空军太空司令部成立伊始就开始了漫长而艰难的接手过程,这包括从战略空军司令部(SAC)接管战略预警、气象、卫星通信等军事太空系统及全球定位系统,从空军系统司令部(AFSC)接管空军卫星控制网络和太空发射,从空军装备司令部(AFMC)接手太空与导弹系统中心(SMC)。到21世纪初,空军太空司令部成为了采办、管理和运营空军太空资产的主要司令部,其所属的太空与导弹系统中心更是堪称美军太空系统采办中枢。经过反复重组、更名,目前,军种层面负责太空作战的司令部主要包括美国太空军太空作战司令部(SpOC)、陆军太空与导弹防御司令部(SMDC)和海军网络战司令部(NNWC)。

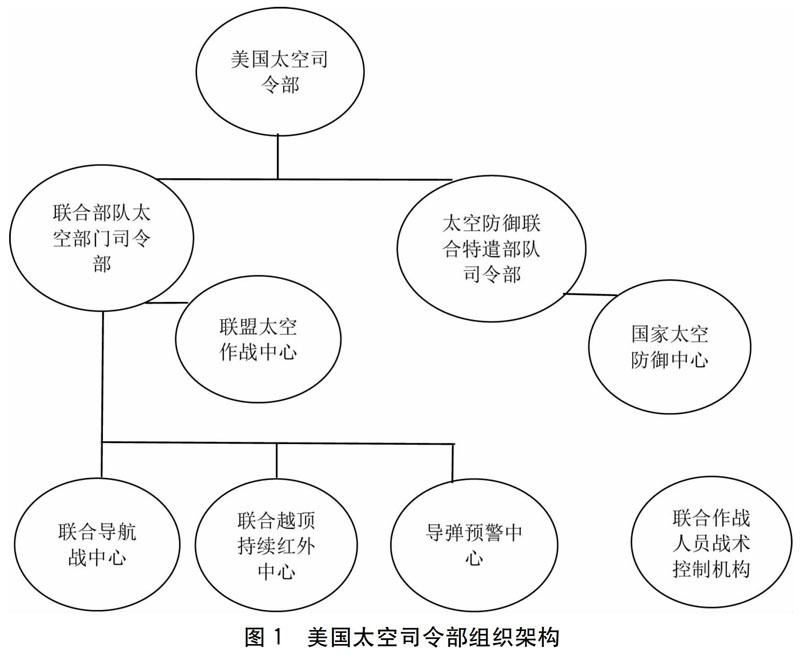

在联合作战司令部层面,美国太空司令部成立于1985年9月,在经历了2002年撤销、相关职能并入美国战略司令部以后,又于2019年8月重建。历史上的美国太空司令部作为功能性司令部,其职责是为中央司令部、欧洲司令部等按地理划分的作战司令部提供支持;重建的美国太空司令部作为按地理划分的作战司令部,在涵盖地球表面100千米以上全部区域的责任区域内拥有超过所有其它作战司令部的权威。美国太空司令部的任务是“在、从及经由太空执行威慑冲突的行动,并在需要时挫败进攻、为联合部队提供太空作战能力、与盟友和伙伴一道捍卫美国的核心利益”。美国太空司令部下设联合部队太空部门司令部(CFSCC)和太空防御联合特遣部队司令部(JTF-SD)两个次级司令部。联合部队太空部门司令部通过联盟太空作战中心(CSpOC)、导弹预警中心(MWC)、联合越顶持续红外中心(JOPC)、联合导航战中心(JNWC)规划和执行军事太空作战,并对全球分散的美国海陆空军太空机构行使战术控制。太空防御联合特遣部队司令部通过国家太空防御中心、太空态势感知机构等战术控制机构实施保护与防御作战(见图1)。

在太空作战体制日益完善的同时,美军太空部队建设体制也不断推进,并在很长时间里保持了以空军为主、其它军种为辅的太空部队建设格局。美国空军作为太空发射的提供者和导弹预警、全球定位系统等主要军事卫星系统的运营者,其第21、30、45、50、460太空联队是美国太空部队的主力军。作为国家安全太空系统的最大用户,美国陆军是宽带卫星通信的提供者,其太空骨干部队包括第1太空旅、卫星作战旅等。美国海军作为窄带卫星通信的主要提供者,下设海军卫星作战中心(NSOC)。2019年12月,美军太空部队建设机制取得重大突破,美国太空军在美国空军部下成立,一定程度上改变了各军种太空部队各自为政的局面,并随着其最高军事长官美国太空军作战部长跻身参联会,大大提高了太空部队在美国作战指挥链中的地位。作为自1947年美国空军成立以来的最新军种和第六军种,美国太空军接受空军部长领导,其与美国空军的关系如同美国海军陆战队之于美国海军。美国太空军肩负《美国法典》第10卷规定的组织、训练及装备(OTE)太空部队的责任,负责培养太空军事人才、采购太空军事系统、制定太空军事条令以及在冲突时向作战司令部提供太空兵力等。美国太空军设立中队、“三角洲”部队、次级司令部三个从低到高的指挥层级,最低的中队聚焦于卫星行动或情报等特定任务,居中的“三角洲”部队承担作战、安装支持及训练等任务,其上的三个次级司令部——太空作战司令部、太空系统司令部(SSC)和太空训练与战备司令部(STARCOM),分别承担向全球指挥官提供太空部队和作战支援、太空系统的研发与采办以及太空部队的训练等职责。目前,美国太空军主要由美国空军转隶而来——原美国空军太空司令部更名为美国太空军、空军第14航空队更名为美国太空军太空作战司令部,未来不排除接收部分陆军、海军、海军陆战队以及其它机构人员和资产的可能性。

(二)太空作战条令化

美国空军是美军太空作战条令探索的先行者。太空作战的概念最早出现在美国空军1971年版的《第1-1号空军手册:美国空军基本条令》中,并在美国空军1982年10月发布的第一部军事太空条令《第1-6号空军手册:军事太空理论》中得到了更详尽的阐释。自20世纪90年代以来,其它军种也加入到发布太空作战条令的行列中,并根据形势的发展持续更新。美国陆军先后发布1995年、2005年两版《太空对陆军作战的支持》和2014年、2019年兩版《陆军太空作战》战地手册,美国空军先后发布1998年、2001年、2006年、2012年四版《太空作战》条令文件。进入21世纪后,美军开始在联合作战层面探索太空作战条令,积极将太空作战纳入联合作战框架。美军参联会先后发布2002年、2009年、2013年、2018年四版《太空作战》联合出版物。可以说,美军已经形成参联会太空作战联合条令统率各军种太空作战条令的条令体系。作为指导美军太空作战的行动指南,在效力上,联合条令高于军种条令。

纵观美国各版军种和参联会太空作战条令,主要规定如何在军种及联合作战层面规划、执行和评估太空作战。2018年前的《太空作战》,除了关于太空安全的基础知识、太空部队、太空能力的介绍以外,还包括太空作战的指挥与控制、任务领域、权责划分、太空作战的规划、实施与评估等内容。随着美军越来越强调联合作战,2018年版的《太空作战》废除了太空态势感知(SSA)、太空力量强化、太空支持、太空控制和太空力量应用等传统太空任务领域分类,代之以太空态势感知、太空控制、“定位、导航与授时”(PNT)、“情报、监视与侦察”(ISR,以下简称“情监侦”)、卫星通信、环境监测、导弹预警、核爆探测、太空运输、卫星操作等十种太空作战行动与相关能力,以及指挥与控制、情报、火力、调动与机动、保护、保障以及信息等七大联合功能,并首次引入“太空联合作战区域”(SJOA)概念,从联合作战的角度阐述了太空作战与其它作战行动的集成,推动太空作战与联合作战的深度融合。

除了军种及参联会层面的《太空作战》以外,美国空军在2004年、2018年还发布了两版《太空对抗作战》。根据2018年版的《太空对抗作战》,太空对抗作战相当于《太空作战》联合作战条令中的太空控制,它是为获取并保持太空优势、确保太空行动自由而开展的作战任务。太空对抗作战可划分为得到太空态势感知能力支持的防御性太空对抗和进攻性太空对抗,并可在战术、作战及战略层面上,在陆海空天网所有领域展开。进攻性太空对抗指采用各种可逆、不可逆手段,先发制人地打击敌方太空能力和太空对抗能力,剥夺其利用太空能力的机会。防御性太空对抗则致力于保护己方太空能力免遭攻击、干扰或非人为危险,保存己方利用太空获得军事优势的能力。

(三)太空作战和演习常态化

早在20世纪60年代末,气象和通信卫星就已在越南战争中小试牛刀。进入20世纪80年代,卫星介入美军地面常规冲突的频率逐步提高。通信卫星在1983年美军入侵格林纳达、1986年美军空袭利比亚的行动中发挥了重要作用;全球定位系统在1988年美军波斯湾扫雷护航行动中初露锋芒;通信和气象卫星在1989年美军入侵巴拿马的行动中也功不可没。但总体上,太空系统对美国常规作战的介入仍保持零散和低强度水平。

进入20世纪90年代,以第一次海湾战争为序幕,太空系统开始全方位、持续介入美军地面常规军事冲突,大大推动美军把太空行动的重心从早期几乎专门支持国家战略任务向给美国常规军事主导地位“赋能”转变。从1999年美军空袭科索沃的行动,到21世纪美军在阿富汗、伊拉克、叙利亚开展的一系列军事行动,太空系统不仅提供“情监侦”、卫星通信、指挥与控制、“定位、导航与授时”、气象服务等广泛作战支持,而且深度介入从战前规划、战时实施到战后评估的冲突全过程,太空作战趋于常态化。

与此同时,为提升太空作战规划和实战能力,美国太空战演习种类持续增加、演习内容持续拓展,“施里弗”太空模拟战、“全球哨兵”和“太空旗帜”等系列太空军事演习也已常态化。其中,2001年启动的“施里弗”太空模拟战作为战略层面的演习,主要审视美军未来太空能力需求,它是丰富和完善美军太空威慑战略、太空作战条令、太空力量的运用和开发策略、太空作战概念创新的试验场和孵化器。比如,2014年启动的联盟太空行动(CSpO)倡议即源于2010年“施里弗”太空模拟战演练的联盟太空作战中心(CSpOC)概念。2014年启动的“全球哨兵”演习作为战术层面的演习,主要通过太空态势感知桌面推演来提高美国与盟国之间的联合太空态势感知能力,充当未来太空态势感知概念、政策和能力构想的试验和确认平台。2017年启动的“太空旗帜”演习作为又一战术层面演习,效仿著名的“红旗”系列空战演习的红蓝两队对抗模式,更注重演练太空攻防对抗实战技能。截至2019年底,美军已完成13次“施里弗”演习、6次“全球哨兵”演习、7次“太空旗帜”演习。

三、美国太空安全战略转向的后果

美国太空安全战略转向带来了深刻的国际国内后果,在大大增强美国太空作战能力的同时,又刺激了国际太空军备竞赛、加剧太空安全困境。

(一)促进美国武器和作战模式的革新

太空能力不仅催生了新型武器,而且带来了对抗形式的革新。比如,随着1995年提供定位、导航、授时服务的全球定位系统开始全面运行,美军开发了两种广泛使用的新型精确制导武器。一种是在1998年美英空袭伊拉克的“沙漠之狐”行动中首次投入使用的联合防区外武器(JSOW),另一种是在1999年科索沃“联军自由行动”中首次用于实战的联合直接攻击弹药(JDAM,即所谓“杰达姆”炸弹)。早在1997年,美军就正式提出了导航战(NAVWAR)概念。所谓导航战,指通过协调利用太空、网络及电子战作战,确保及阻止“定位、导航与授时”信息的刻意防御性和进攻性行动。进攻性导航战指采取主动手段干扰、破坏甚至摧毁敌方卫星导航系统和设施,防御性导航战指采取被动手段,有效抵抗、化解针对己方卫星导航系统和设施的干扰与破坏。

更具革命意义的是在以体系对抗、信息对抗为突出特征的现代战争中,太空能力作为赋能器和军力倍增器,与其它作战系统的一体化程度越来越高,并因此大大改变了战争形态。以阿富汗战场的典型场景为例,地面士兵在确认某个攻击目标后,利用轻便手持全球定位系统接收器计算出所在位置的经纬度,然后把相关信息通过卫星发送至位于佛罗里达的某个空军基地,空军基地随后向驻沙特阿拉伯的指挥官发送警报,指挥官再据此指示“掠食者”无人机飞抵目标所在位置并通过卫星传输实时视频进行比对。一旦轰炸目标确定,执行打击任务的B-52轰炸机把全球定位系统信息输入“杰达姆”炸弹的计算机系统并投弹,随后,“杰达姆”炸弹利用其自身携带的全球定位系统接收器贴着地面飞向目标,并在距离目标数英尺之内爆炸。整个过程仅需几分钟,而非此前战争所需的几个月。

可以说,太空能力已经成为美军地面常规冲突中无处不在的关键因素,天基“情监侦”系统用于锁定目标,全球定位系统用于武器制导,卫星通信更是美军作战指挥与控制的生命线。在冷战结束以来美国卷入的历次地面冲突中,美国凭借包括卫星在内的强大“情监侦”能力,一直保持单向度战场透明。无可匹敌的太空优势既让美军如虎添翼,又让其对这一关键力量倍增器和赋能器欲罢不能。对美军而言,太空能力已经成为一种须臾不可离的关键能力,没有太空系统的支持,美军将变得又“聋”又“盲”又“哑”。正因为如此,2015年,美国战略司令部司令海滕(John E. Hyten)警告,如果丧失太空能力,美军将被迫回到第二次世界大战模式、工业时代战争模式。

(二)推动美国太空军事化、武器化向纵深发展

在太空实战和演习的不断锤炼下,美军积累了世界上最丰富、最娴熟的太空作战经验与技巧,其太空装备不仅在数量上遥遥领先,在技术水平上也无可匹敌,太空军事化程度不断提高。发射能力一度被视为美军太空能力的“阿基里斯之踵”,1994年启动的演进一次性发射火箭项目(EELV)等使美军的太空发射得到保证。全球定位系统终端设备不足也有所改观,在1991年“沙漠风暴”行动中,美国陆军每180人拥有1部小型轻便全球定位系统接收器,到2003年“伊拉克自由”行动时,美国陆军每9人就拥有1部精确轻便全球定位系统接收器。卫星通信能力也越来越高,在1991年“沙漠风暴”行动中,美军可用带宽为99兆比特/秒,在1999年科索沃行动中,可用带宽达250兆比特/秒,在2001年阿富汗战争中,带宽增加至750兆比特/秒,到2003年“伊拉克自由”行动时,可用带宽飙升至2400兆比特/秒。美国在役“高级凯南”锁眼卫星分辨率高达0.1米,这是世界上分辨率最高的光学侦察卫星。凭借世界上分布最广的太空监视网络和最完备的地球轨道物体目录,美国的太空態势感知能力更是无出其右。

与此同时,为应对日益增加的物理、电子和网络攻击威胁,美军双管齐下,在提高太空系统韧性的同时,越来越积极追求太空对抗能力。一方面,美军试图通过建设小卫星星座以获得基于体系架构而非单颗卫星的韧性,通过强化卫星部件、运用反干扰技术、提高卫星机动能力等,提高卫星的防护性能。以全球定位系统为例,美军第三代全球定位系统卫星不仅启用了比普通的民码信号更安全的新军码信号,而且加装了抗干扰载荷,其抗干扰能力因此提升8倍。另一方面,美军还积极研发、验证、储备乃至部署包括反卫星武器在内的太空对抗能力,在太空武器化的道路上越走越远。美国是世界上第一个开展反卫星试验的国家,也是太空对抗手段最丰富的国家,具备直升式动能反卫星武器、共轨反卫星武器、定向能武器、电子战、网络武器等众多可用于欺骗、干扰、屏蔽、削弱或摧毁太空系统的太空对抗能力。1985年和2008年,美国空军和海军曾两度展示了“以导反星”的直升式动能反卫星能力。美国现役地基中段系统、宙斯盾系统两种中段反导系统的地基拦截弹和“标准-3”舰载拦截导弹,以及“末段高空区域防御系统”(即“萨德”系统)等,都具有攻击近地轨道卫星的潜力。美军2004年开始实战部署、目前已升级到第二代的地基通信对抗系统可干扰卫星通信链路,这是美国目前唯一公开承认部署的反卫星武器。由于95%的太空技术都是军民两用的,美国还游走在灰色地带,研发既可用于太空科学探索和商业开发又可在轨攻击卫星的技术。不仅美军X-37B迷你航天飞机引发了其是否可充作在轨太空武器的猜想,自2003年以来,美军在近地轨道、地球静止轨道开展的8次交会对接与抵近操作(RPO)以及跟踪、瞄准与拦截技术试验,其也具备共轨反卫星能力。

(三)加剧国际太空军备竞赛

作为世界上头号太空强国,美国太空安全战略的转向产生了负面示范效应,刺激更多国家步其后尘。2019年3月,印度进行了代号为“夏克缇任务”的反卫星试验,4月在班加罗尔建立负责指挥印度海陆空三军所有太空资产的国防太空局,6月成立隶属并向国防太空局提供技术和研究支持的国防太空研究组织,7月又举行了旨在评估印度所需太空和太空对抗能力的“印度太空快车”桌面太空模拟战演习。法国国防部2019年7月发布了《太空防御战略》,提出了开发保镖卫星、在卫星上装备机枪等太空武器计划,9月在空军内部成立负责军事太空政策制定与实施、太空作战行动的太空司令部。2019年11月,北约正式承认太空为作战领域。2020年5月,日本正式在航空自卫队下成立“宇宙作战队”。可以说,一种把太空纳入作战领域、与陆海空相提并论的全球趋势正在兴起。

近年来,美国还致力于构建太空态势感知国际网络、太空作战国际联盟,推进军事太空系统共建、美军太空演习和太空课程国际化,积极打造太空作战国际统一战线,为太空军事化、武器化的全球蔓延推波助澜。另外,美国于2001年、2019年先后退出美苏《反导条约》、《美国与苏联消除两国中程与中短程导弹条约》(INF,简称《中导条约》),对于是否续签即将于2021年2月到期的美俄《新削减战略武器条约》(New START)也态度暧昧,这令美俄核军备竞赛限制以及不得干扰被称为“国家技术手段”的侦察卫星的正式禁令岌岌可危。如果任其发展,核军备竞赛合并太空军备竞赛不仅将加剧太空安全困境,而且将给大国战略稳定带来严重冲击,严重威胁世界安全。

四、美国太空安全战略转向对中国的影响

如果说苏联是冷战时期美国太空安全战略转向的主要外部诱因,从20世纪末至21世纪开始,中国逐渐成为美国备战太空的假想敌之一。近年来,随着中国太空力量的日益强大和美国战略重心重回大国战略竞争,鉴于中国的综合国力和经济体量,中国甚至被美国视为比俄罗斯更大的太空威胁,这成为美国加速太空军事化和武器化的理由之一。美国太空安全战略转向给中国带来重大影响。

(一)舆论上遭遇美国持续抹黑

以1999年《考克斯报告》指责中国非法窃取美国太空技术、威胁美国国家安全为起点,美国持续炒作中国太空威胁论。2001年,“拉姆斯菲尔德报告”宣称,如果发生台海冲突,中国有可能对美发动“太空珍珠港”袭击。2007年1月,中国进行反卫星试验,时任美国负责军控和国际安全的助理国务卿称,此举敲响了少数国家正在追求利用美国脆弱性的能力的警钟。2014年7月,中国进行陆基导弹拦截试验,五角大楼则明确将其定性为一次旨在摧毁近地轨道卫星的反卫星试验。从2003年中国首次载人航天飞行成功,到2019年1月中国实现全球首次探测器着陆月球背面,中国在太空领域的每一次突破或成功都会成为美国渲染中美太空竞赛乃至中国太空威胁的理由。比如,为保证2019年“嫦娥四号”降落在月球背面时与地面保持通信联系,2018年,中国提前在拉格朗日点2部署“鹊桥号”中继通讯卫星,此举被解读为中国试图在地月空间确立军事主导权。可以说,美国在太空领域对华口诛笔伐已经常态化。所不同的是,在21世纪初期,美国主要炒作中国作为力量较弱的一方,将利用反卫星武器作为“杀手锏”发动对美非对称作战。到了21世纪的第二个十年,美国开始在大国战略竞争叙事中渲染中国试图获得对美太空优势。

尽管有学者批驳美国对中国意图的解读主要基于假设而非事实,基于非权威的、随意选择的和蹩脚翻译的中文来源,甚至一字不同谬之千里,比如,中文里指代用于结束冲突的王牌(Trump)——“撒手锏”,在英语中变成了指代对美卫星发动先发制人攻击的“杀手锏”(Assassins Mace)。尽管有研究表明,虽然美国的某些卫星易受攻击,但中国还没有能力发动严重影响美国的广泛反卫星行动,即便中国能够发动非常复杂、高难度的反卫星行动,也不能获得决定性军事优势;而且,由于美国拥有更多的军事卫星替代选项,若发生反卫星对抗,美国所失小于中国所失,遗憾的是,这些理性的分析为声浪更高的中国太空威胁论所淹没。美方一些明显双标、似是而非乃至空穴来风的不实言论,不仅在美国大行其道,而且向国际蔓延,不仅令中国在国际舆论上陷于被动,而且使中国国际太空形象受损。

(二)能力上遭遇美军对冲

一是针锋相对,对中国慑战并举。2008年2月,部分作为对2007年中国反卫星试验的回应,美国实施了“燃霜”行动,用“以导反星”的方式在太平洋上方约240千米处,摧毁了一颗失灵的美国情报卫星,展示其反卫星能力。2014年2月,作为对2013年5月中国飞行高度超3万千米、接近地球同步轨道的探空火箭发射试验的回应和威慑,美军又一改秘而不宣的传统,解密了能够对地球同步轨道进行监视并具备在轨机动能力的地球同步太空态势感知项目(GSSAP)。与此同时,美国还把中国设定为假想敌和主要对手,强化太空攻防作战演练。2010年的第6次、2014年的第8次、2017年的第11次及2018年的第12次“施里弗”太空模拟战,均把场景设定为亚太/印太任务区一个等量级太空与网络空间竞争者试图挑战美国领导地位,其针对中国的意图不言而喻。

二是强化太空力量在印太地区的前沿部署,保持对华高压态势。通过把一台C波段太空监视雷达从中美洲安提瓜(Antigua)重新部署到澳大利亚西部的哈罗德·霍尔特(Harold E. Holt )海军通信站,以及把一台直径为3.5米的太空监视望远镜从新墨西哥白沙导弹试验场搬迁至此,美军不仅因此大大提高了对印太卫星发射的追踪,而且加强了对西太平洋、印度洋上空地球静止轨道卫星的监视能力。2020年3月启用的新一代“太空篱笆”也部署在印太地区,这台部署在马绍尔群岛夸贾林环礁(Kwajalein Atoll)的固态S波段雷达,能够探测到近地轨道与中轨道上直径为1分米的物体,其识别并跟踪太空碎片的能力因此提高了5倍,达到10万片及以上。

(三)区域上面临美军主导的印太太空“朋友圈”环伺

自20世纪70年代以来,澳大利亚著名的松峡(Pine Gap)基地在美国对华太空监视活动中发挥了非常重要的作用。近年来,美军印太太空联盟及伙伴网络呈加速拓展和深化之势,包括与日本、澳大利亚、韩国、新西兰、泰国等国签署太空态势感知协定;与澳大利亚、新西兰结成太空作战联盟;向日本、澳大利亚和新西兰等国开放“施里弗”、“全球哨兵”、“太空旗帜”太空战演习;接纳澳大利亚和新西兰投资参与美军“宽带全球卫星通信”(WGS)系统;承认印度区域导航卫星系统(NAVIC)为“盟友系统”;等。对美国来说,打造印太同盟与伙伴网络可以实现优势互补、成本分担;对其印太盟友与伙伴国家来说,美国的支持为其推进太空军事化乃至武器化提供了外部刺激和新动力。比如,日本不仅在2019年与美军签署协定,同意在“准天顶”卫星搭载美军太空态势感知载荷,而且将在2023年建成一座太空态势感知深空雷达,并实现日本自卫队与美军太空态势感知系统的联结。美国与其印太盟友、伙伴国家在太空安全领域相互策应,增强了其谋求印太乃至全球太空霸权的筹码,使亚洲太空安全形势复杂化。

可以说,尽管我国太空力量取得了长足进展,但美国作为太空军事化、武器化程度最高的太空强国,其仍保持较大对华优势。根据美国忧思科学家联盟的数据,截至2020年3月底,美国在役卫星总数1327颗,其中,军事卫星达192颗,中国在役卫星总数363颗,其中,军事卫星62颗。另外,在战略预警卫星系统等关键军事太空能力上,我国也有待突破。美国把中国视为太空对抗的主要假想敌,给我国维持太空稳定、台湾和南海局势稳定,以及中美战略稳定增加了新的变数。

结 语

特朗普政府官宣太空为作战领域、成立美国太空军等都是前所未有的太空安全举措,这既是继20世纪80年代里根政府、21世纪初小布什政府之后美国太空鹰派思维的又一周期性发作,也是自20世纪70年代后半期开始的美国太空安全战略转向持续推进的必然结果。特朗普政府重建美国太空司令部、成立美国太空军并非心血来潮,而有其历史渊源。美國太空司令部的历史可追溯至20世纪80年代,自第一次海湾战争结束以来,建立美国太空军的呼声就连绵不断。表面看,交替执政的美国民主党政府和共和党政府在太空领域呈现出钟摆式的运动轨迹,但在以实力求和平、巩固美军太空军事霸权上并无二致,推进太空作战、维护并巩固美国太空主宰地位已经成为超党派战略共识。奥巴马民主党政府与特朗普共和党政府在备战太空上的区别,恰如冷战时期福特共和党政府、卡特民主党政府、里根共和党政府在开发新反卫星武器上的分歧。未来无论谁执掌政权,美国改弦更张的可能性不大。

不过,美国太空安全战略的转向仍是一个未竟历程。迄今为止,体制调整主要围绕美国军方(所谓“白太空”)展开,几乎没有触及太空情报界(所谓“黑太空”);美国太空军的最终构成和统一的太空安全采办体制尘埃未定,美国太空军独立的太空军事学说的形成、特有的太空作战文化的培养等更有漫长的一段路要走;未来美国府会、驴象、黑白太空乃至各军种之间的相关利益博弈和地盘争夺也不会就此停止。另外,虽然没有任何国际协定明确界定什么是太空武器,不存在基于条约的不得拥有反卫星武器的特定法律义务,但把地面战争延烧到太空一直被视为国际禁忌,不仅威胁世界和平,而且不利于维护太空稳定、和平和可持续发展。与此同时,美国的太空安全战略转向令我国太空安全、主权安全乃至战略安全承压。太空军事化已然是事实,但太空战绝不是宿命。中国应与国际社会一起,积极开展太空外交、推进太空军控,为避免太空沦为下一个战场而努力。

(责任编辑:彤 弓)