基于动态空间模型的横向财政差异与产业结构调整

2020-09-22沈安媛

孙 开 沈安媛

(东北财经大学财政税务学院,辽宁 大连 116025)

一、引言及文献综述

创新驱动和结构升级,是十九大报告中提出的建设现代化经济体系的两个重要方面。其中,结构升级的关键在于产业结构升级。随着我国经济增长方式逐渐转向为以深化供给侧结构性改革为主的高质量发展,加快推动以生产性服务业为代表的现代高端服务产业发展成为优化产业结构和拉动经济增长的关键。我国虽然总体上进入了后工业化时期,但服务业增加值仍主要来源于传统服务业部门,生产性服务业增加值增速缓慢,以2019年为例,服务业增加值占GDP的比重为53.9%,服务业就业人员占全社会总就业人员的比重为47.4%,服务业对GDP的贡献率为59.4%,整体情况与发达国家“四个70%”的标准相距甚远(1)后工业化时期,服务业在发达国家国民经济中的地位可以用“四个70%”概括:服务业增加值占GDP的比重达到70%左右,服务业从业人员占社会各行业从业人员的比重达到70%,经济增长的70%来自于服务业增长,生产性服务业占服务业的比重达到70%。。产业结构整体失衡、转型升级步伐缓慢等问题说明现阶段中国宏观经济运行过程中存在着许多约束性因素制约着经济发展方式的转变,阻碍了产业结构朝向合理化和高级化方向调整。

财政作为国家治理的基础和重要支柱,如何最大限度发挥财政体制的优越性推动产业结构优化升级成为当下研究的重点之一。地方政府间因原始资源禀赋、提供公共服务的规模经济和单位成本等要素存在差异,呈现出横向财政失衡的局面,这种失衡不仅仅是财政收支能力上存在差异,还包括公共服务供给能力及水平的差异。在现有的财政能力下,地方政府不仅可以通过科技、教育等方面的投入直接影响到市场创新要素的供给,还可以发挥示范作用引导市场对不同创新要素的供需展开配置,进而推动整体产业结构的优化升级。此外,不同地方政府财政行为的稳定性和市场化程度的差异可能也会影响到产业结构的调整方向。

针对产业结构调整方面的问题,现有研究主要集中在两个方面。一方面,部分学者对影响产业结构调整因素、产业结构调整步伐与经济发展的协同性等问题展开研究(刘伟、张辉,2008[1];干春晖等,2011[2];胡立君等,2019[3];余泳泽、潘妍,2019[4];高远东等,2015[5])。另一方面,地方政府行为对产业结构调整优化的影响也成为当下研究的重点之一(Young,2000[6]; Hashi和Toci,2010[7])。产业结构升级过程是一个成本高昂的试错过程,政府相对于企业来说在信息获取上更具有总量优势,利用这一优势政府通过制定地区产业政策能够有效引导产业结构转型升级(Hausmann和Rodrik,2003[8];林毅夫,2007[9])。“新结构经济学”认为,政府应当配合市场机制并通过财政等手段改善基础设施,因势利导促进产业升级(Lin,2009[10]; Lin和Chang,2009[11])。在经济的转型过程中,纯粹的国有企业垄断不会对产业结构转型产生不利影响,但地方政府主导的经济发展模式以及其与国有企业垄断结合形成的行政垄断严重阻碍了产业结构升级(褚敏、靳涛,2013)[12]。此外,财政补贴等政府性行为虽然能够在短期内对产业结构变动产生正面影响,但从长远来看,市场仍是配置资源的有效机制,一旦这种政府性财政行为波动,对发展中国家宏观经济和产业结构的破坏力更强(宋凌云、王贤彬,2013[13];Ali,2005[14];Afonso 和Furceri,2008[15]; Antonio和Ilian,2008[16]; Davide,2007[17])。产业政策本该是对市场失灵的补充,但我国地方政府在制定产业政策时不仅仅是简单立足于市场失灵的理论,而是将其作为经济增长博弈中的获胜手段(刘小鸽等,2019)[18]。

国内目前对于横向财政差异的研究主要集中在横向财政差异的测度(孙开、温馨,2015[19];胡德仁、刘亮,2007[20])以及横向财政转移支付体制的构建上(王玮,2010[21];石绍宾、樊丽明,2020[22];胡祖铨等,2013[23];吕冰洋、张凯强,2018[24];李万慧、于印辉,2017[25];蒋欣佳,2019[26];杨世能,2018[27])。可以看出,当前学界在空间层面上分析横向财政差异对产业结构转型升级的影响研究尚不多见。本文从地方政府间的财政差异这一客观现实出发,论证横向财政差异对产业结构朝向合理化和高级化方向发展可能产生的影响,并尝试解释其成因,据此提出有针对性的建议。

二、横向财政差异与产业结构调整的理论分析

由于地方政府间拥有的财政资源存在差异,在晋升激励机制的背景下,财政资金支出投向和政府投资、引资偏好可能会从要素供给端及要素需求端扭曲要素资源配置,进而影响产业结构朝向合理化和高级化方向调整。地方政府财政行为的稳定性在塑造企业发展环境上有重要作用。财政行为的频繁波动可能会从财政收入和财政支出两方面影响企业的生产决策,进而影响到地区的产业结构升级。尽管地方政府财政行为的波动对产业结构调整会有负面作用,但因各地市场化水平不一,这种负面影响随着市场化水平的提高在一定程度上会被削弱,整体表现为在市场化水平较高地区,财政行为波动对产业结构调整的抑制作用会下降。

(一)横向财政差异、要素供给与产业结构调整

在经济增长目标和横向政府间竞争的双重约束下,地方政府从自身利益出发通常会将财政资金投入到基础设施的建设中。一方面,基础设施建设占用过多的财政资金,挤占了科技、教育等方面的财政投入。而教育和科技投入是保障创新要素供给的重要基础,以知识、技术密集型产业为代表的高端服务业,其发展前期均需要大量的资金投入和政策支持,科技和教育支出份额的下降将直接影响其发展,进而阻碍产业结构的升级。以2018年为例,东部、中部和西部地区GDP占全国GDP的比重分别为55.4%、24.5%和20.0%,各地区教育和科学技术财政支出总和占一般预算支出的比重则分别为20.6%、18.3%、17.2%(2)原始数据来源于中国宏观经济数据库,经作者测算得出。。可见,东部、中部和西部地区对科技和教育的财政投入存在差异,表现为经济发展水平较高的东部地区,投入到科学技术和教育方面的财政支出更多,而中部和西部地区则相对较少。横向政府间经济水平的差异致使其在创新要素供给的支持力度上也会存在差异,可能不利于整体产业结构的优化。另一方面,基础设施建设投资的加大又会导致建筑业和房地产业比重不断攀升,导致“产业结构虚高”等问题(郭志勇、顾乃华,2013)[28]。

(二)地方政府投资、引资行为与产业结构调整

地方政府的投资行为大多依靠国有垄断企业来实现,相对于国有企业实现利润最大化的目标而言,地方政府更关注的是通过对国有企业的控制和保护,实现辖区范围内最优税收规模(马草原、李成,2013)[29]。政府对国有企业控制力越强,国有垄断企业偏离利润最大化目标的可能性就越大,政府过多干预资本等要素的配置,加深资本品价格的扭曲程度,加重资本过度积累等问题,不利于各项要素按市场规则自由流动和合理配置。此外,国有经济对重工业领域的投资偏向导致高端服务产业市场需求不足、发展资金减少,不利于创新要素的供给。地方政府为完成预期经济增长目标,大多倾向于引入能够在短期内提高经济发展水平的资本密集型企业。资本密集型产业往往对周边相关配套产业没有过高需求,这类产业的过度发展容易导致地区产业低端化,制约高端产业及相关配套产业的发展,影响地区整体产业结构的转型升级。

(三)地方政府财政行为稳定性与产业结构调整

政府与市场主体间关系不对等,政府政策的制定和执行很容易受外界经济运行情况的影响,而财税关系作为连接政府与市场主体双边关系的核心,政府财政行为的稳定性和可持续性对企业的结构布局和生产决策有直接影响。一是因为知识密集型产业和技术密集型产业科技含量和技术复杂程度较高,生产和交易等中间环节多,需要多种配套产业的共同协作,容错率低但出现问题的概率较高,致使其对外界政策环境的变动更加敏感,需要更加稳定的制度环境保障其发展。二是地方政府财政行为波动时,会向经济主体传递一种当前市场并不稳定的信号,即当前企业所承担的税收和政府提供的各项优惠政策等都可能发生变动,这种预期使得中间环节较多的服务业部门为避风险,选择暂不进入市场,导致整体产业结构升级步伐放慢。

(四)市场化程度与产业结构调整

虽然政府财政行为的稳定性会影响地区产业结构升级,但由于不同地区经济发展水平和市场化程度不同,市场主体对政府财政行为波动的反应也会存在差别(郭庆旺、贾俊雪,2005)[30]。市场化程度越高的地区,地方政府受到的约束越强,越多的生产要素能够按照市场规则进行配置。同时,市场化水平高的地区,政府与市场的关系更加规范,行业协会等中介组织发展也相对完善,在面对财政行为波动带来的风险时,企业与政府的谈判能力更强,企业的合理权益能够得到基本保障,为地区高端产业的发展提供了更加合适的环境,进而带动地区产业结构朝向合理化和高级化方向转型。因此,市场化水平较高的地区能够在一定程度上熨平财政行为波动对产业结构调整产生的负面影响。

三、实证模型选择与变量选取

(一)空间自相关检验

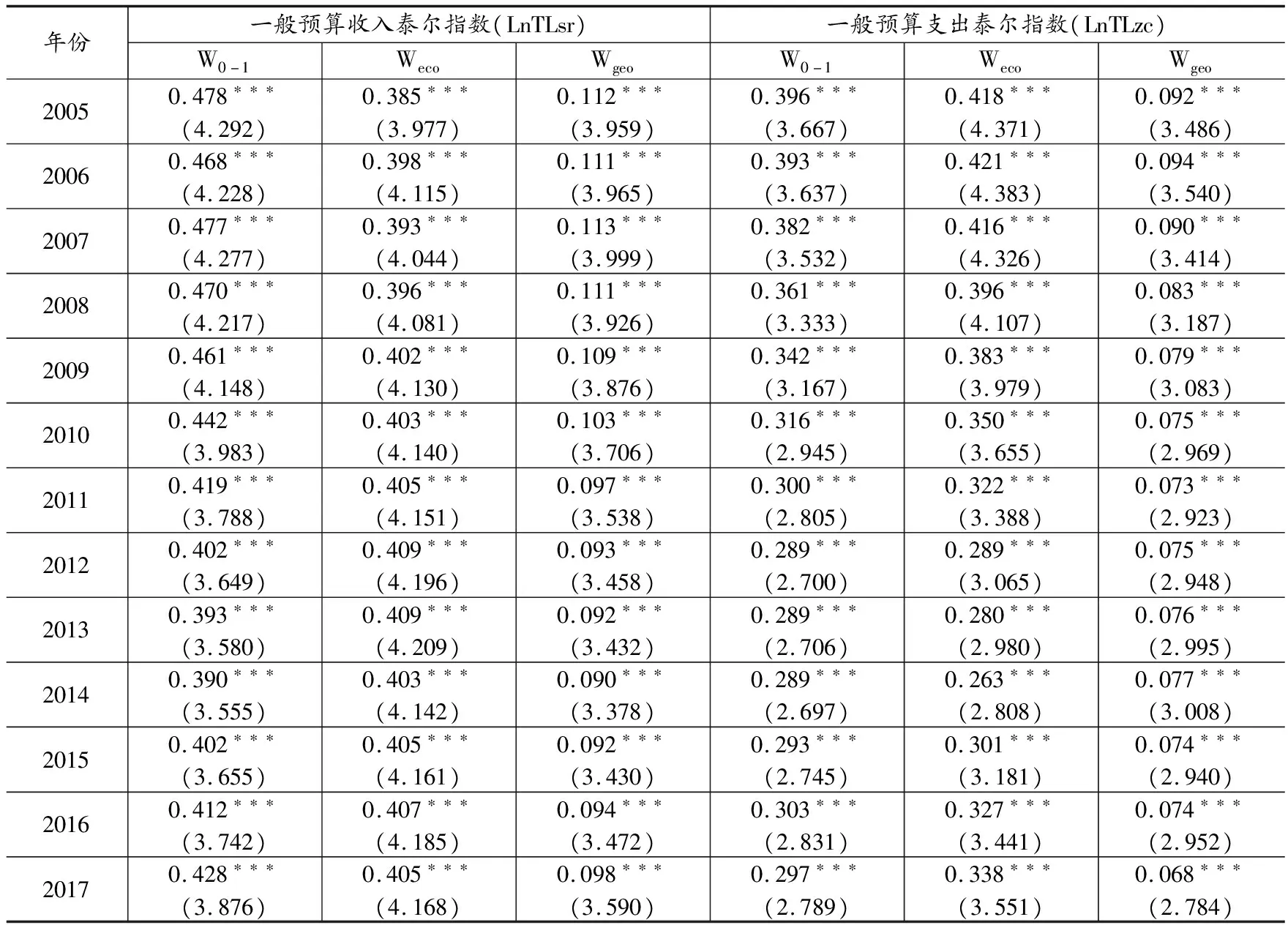

本文选用Moran’s I指数对2005-2017年一般预算收入泰尔指数(LnTLsr)和一般预算支出泰尔指数(LnTLzc)的空间自相关性进行检验,结果如表1所示。

表1 全局Moran’s I指数检验结果

从表1可得,一般预算收支泰尔指数的Moran’s I指数值均大于0,且在1%的水平下保持显著,说明横向财政差异存在显著的空间相关性。在构建实证模型分析横向财政差异对产业结构调整的影响时,需要考虑空间效应,以提高估计结果的准确性和可信度。

(二)空间杜宾模型的选择

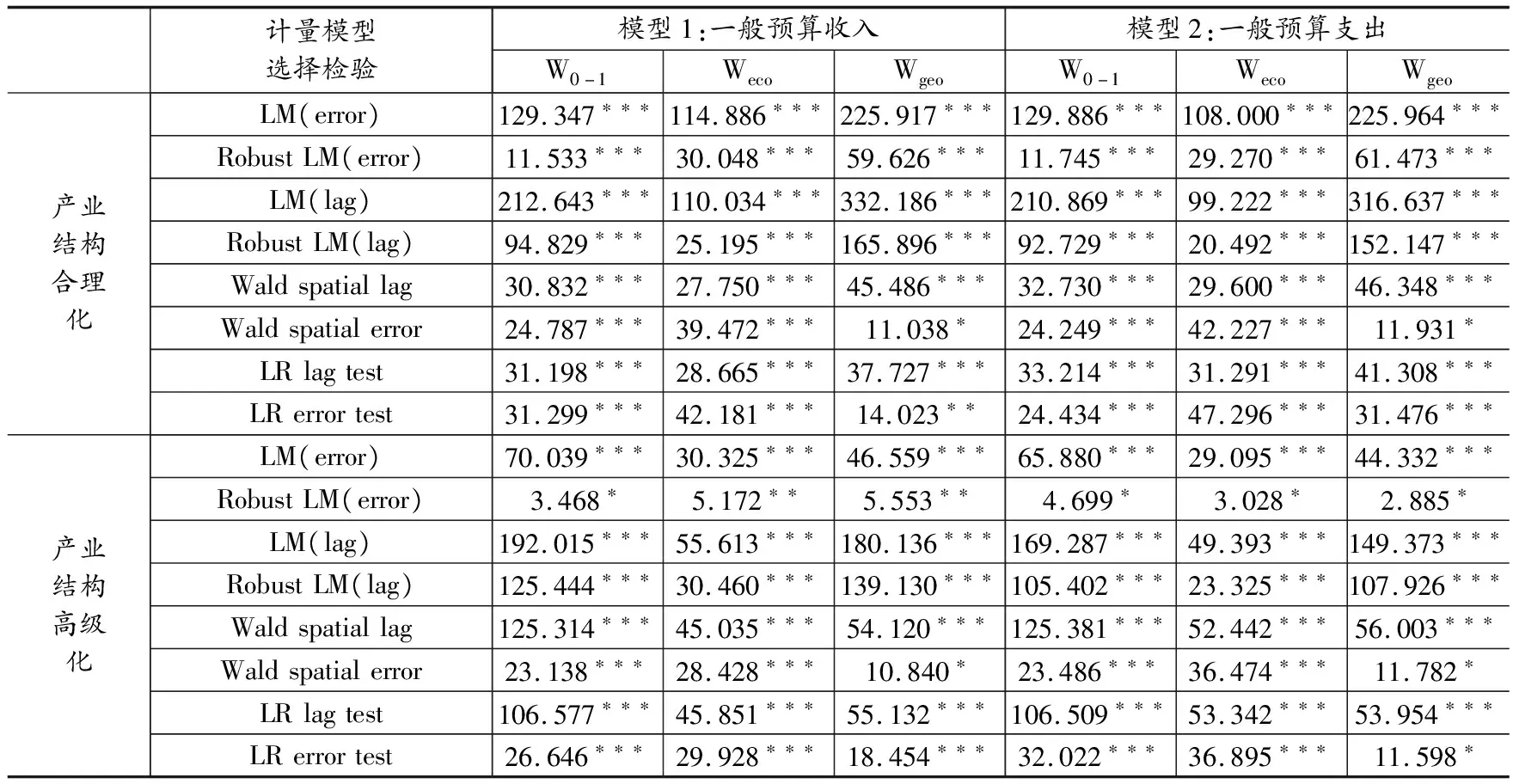

根据Elhorst[31]的研究,文章首先利用LM检验在空间误差模型、空间自回归模型和空间杜宾模型中做出选择,确定要建立的空间面板回归模型,结果见表2。在构造横向财政差异对产业结构调整的空间模型时,LM统计量和Robust LM统计量在三种不同的空间权重矩阵中,均在至少10%的水平下显著。其次,动态空间面板模型可分为固定效应和随机效应两种基本设定,通过Hausman检验选择适用的模型形式,检验结果显示选择固定效应的动态面板模型更加恰当。最后,采用Wald检验和LR检验确定空间杜宾模型是否可以被简化为空间误差模型和空间自回归模型,表2中的检验结果显示两项检验都至少在10%的水平下拒绝原假设。因此,最终确定文章采用的空间计量模型具体形式为固定效应的空间杜宾模型。

表2 空间面板模型选择检验结果

(三)变量选取及数据说明

本文选取2005-2017年全国30个省、自治区、直辖市(除西藏外)的经济数据作为研究样本。在具体分析横向财政差异对产业结构调整的影响时,被解释变量产业结构调整指数选用产业结构合理化和产业结构高级化两个指标,而作为核心解释变量的横向财政差异指数将选用一般预算收入泰尔指数和一般预算支出泰尔指数。此外,考虑到地区产业结构和财政能力还会受到地方经济发展水平和开放程度、现行财政体制、地区市场化水平和财政行为的稳定性等因素影响,引入对外开放程度、经济发展水平、人力资本水平、财政收支分权、市场化水平和财政行为波动作为控制变量。

相关原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》、国家统计局网站和各省统计年鉴等,其中部分数据为整理计算得出。具体变量的定义及测度方式见表3。

表3 相关变量定义及度量

四、横向财政差异对产业结构影响的实证分析

(一)建立动态空间计量模型

考虑到横向财政差异对产业结构调整过程的动态效应和空间溢出效应,结合上述各项检验结果,本文构建如下的动态空间计量模型:

其中,LnADit为i省在t时间的产业结构调整指数,分别从产业结构合理化(LnRA)和产业结构高级化(LnOP)两个维度衡量;LnTLit为横向财政差异指数,以一般预算收入泰尔指数(LnTLsr)和一般预算支出泰尔指数(LnTLzc)表示;LnXit为控制变量集,包括对外开放程度(LnOpen)、经济发展水平(LnGDP)、人力资本水平(LnHC)、财政收入分权(LnID)、财政支出分权(LnED)、市场化程度(LnMD)和财政行为波动(LnVOL);μi、vt、εit分别为空间固定效应、时间固定效应和随机扰动项;wij为空间权重矩阵。

(二)估计结果与分析

本文同时采用邻接权重矩阵、经济距离权重矩阵和地理距离权重矩阵进行回归,以对比在不同空间权重矩阵下可能产生的估计结果差异,具体结果如表4和表5所示。

表4 横向财政差异对产业结构合理化的动态空间溢出效应估计结果

由表4和表5可知,在三种不同的空间权重矩阵下,横向财政差异对产业结构合理化和产业结构高级化影响的时间滞后项系数均在5%的水平上显著,验证了产业结构的调整过程在时间维度上具有较强的路径依赖特征,若上一期各项要素投入和产出相匹配,各产业之间协调程度较高,产业结构内部逐渐升级,那么下一期产业结构调整方向也会更加合理和优化。

空间相关系数通过了1%的显著性水平检验,表明横向财政差异在影响产业结构朝向合理化和高级化的调整过程中存在显著的空间溢出效应。横向财政差异对产业结构合理化和高级化调整的影响方向均在1%的水平上显著为负。说明地区间财政差异的存在与不断扩大不利于产业结构的转型升级。推动产业结构朝向更加合理和高级的方向优化,需要来自经济发展环境、其他配套设施建设及政府财政行为等因素的共同作用。

首先,产业结构的转型升级不仅需要相对充足的要素禀赋资源,还需要完备的硬件基础设施和软件基础设施等。软件基础设施的建设不同于硬件基础设施,需要在长期中将各项社会制度充分磨合,最大程度的发挥每种制度的优势,形成有利于地区发展的良好环境氛围。经济发达地区财政收入充足,除了具备良好的交通条件、生产设备等硬件基础设施,更关键的是拥有以人力资本、先进技术等为代表的软件基础设施,更容易生产出具有高科技附加值的商品,推动产业结构的转型升级。但由于目前我国横向政府间财政能力水平不一,尤其是在软件基础设施环境的构建上各地区之间发展不平衡,抑制了高端制造业和生产性服务业等知识密集型产业和技术密集型产业的整体发展,制约了产业结构朝向合理化和高级化方向调整。

其次,在经济增长的目标约束下,横向政府间存在的财政差异对产业结构升级的阻滞作用也与地方政府对有限财政资源的错配和地方政府的投资、引资偏好有关。一是地方政府会将有限的财政资源投向基础设施建设,挤压对教育、科技发展等方面的财政投入。冲击以知识密集型为代表的高端服务业的发展,进而抑制产业结构的升级。二是地方政府的投资行为大多依靠垄断性国有企业来运作,国有经济更偏向于重工业领域的投资,对高端制造业和生产性服务业的接受不足,不利于产业结构的整体优化。

最后,地方政府间展开的“标尺竞争”和经济发展目标的共同制约,引发土地资源的错配,导致资本密集型产业和知识密集型产业的融资成本和融资门槛不同,进一步制约了产业结构调整升级的步伐。横向政府间的政治竞争使得地方政府官员更偏向于降低土地价格以吸引资本密集型产业投资,土地价格的下降导致财政收入减少,影响经济发展目标的实现。为完成经济发展目标需要足够的财政收入,地方政府除了税收收入外,不得不考虑以获取土地出让金的方式增加财政收入。由此,“两块地”策略成为地方政府化解扩大财政收入和降低土地价格这一矛盾的主要方式(3)“两块地”策略主要是指降低工业用地价格以吸引生产性投资,提高商业服务用地价格以弥补工业土地出让金损失,获取更多财政收入。。土地要素价格的扭曲和融资成本的增加会提高生产性服务业的发展成本,缩小其生存空间,造成地方产业结构的升级滞后。

五、结论与建议

横向政府间在财政能力上的差异会引致地方政府在要素供给和要素需求上反应不同,受经济发展目标和政治竞争的双重约束,地方政府在发展地区经济时对创新要素的需求下降,不利于知识、技术密集型产业等高端产业的发展,进而影响整体产业结构优化升级的步伐。通过建立动态空间面板模型进行了实证分析,结果显示横向财政差异的存在对产业结构朝向合理化和高级化方向调整具有阻滞作用。

横向政府间的财政能力受地区资源禀赋等条件的限制是客观存在的,缩小横向政府间财政差异可以从以下两方面考虑。一是从经济发展水平低、财政能力薄弱的地区出发,在保证整体经济发展水平提升的前提下,结合薄弱地区特有的区位条件,根据地区现实情况,因地制宜地布局地区产业结构。二是完善具有横向转移支付特征的对口支援制度。对口支援制度是纵向财政转移支付体系的有力补充,它是同级地方政府之间财政资金的转移,能有效弥补欠发达地区的财政缺口,均衡地区间财政差异。

地方政府虽然通过提高科研创新投入,建立高新产业园区和战略性新兴产业布局等形式激励了市场主体,但产业结构升级步伐总体仍然迟缓。经济发展方式的转变更多的要求地方政府调整其作用边界,减少对市场的行政干预,以市场规则决定生产要素的投向,加强政府财政行为的稳定性,从政府主导型市场经济向市场主导型市场经济过渡,政府的产业政策功能逐步由直接培育产业成长转换为产业的发展提供公平、透明的竞争环境。政府通过调控资源和发布信息与市场联动,以市场机制激发企业创造活力,优化整体产业链条,带动整体产业结构朝向更加合理化和高级化的方向调整。