原发膀胱透明细胞癌1例

2020-09-21郑琪杨帅侯宇川

郑琪,杨帅,侯宇川

(吉林大学第一医院 泌尿外一科,吉林 长春 130021)

1 临床资料

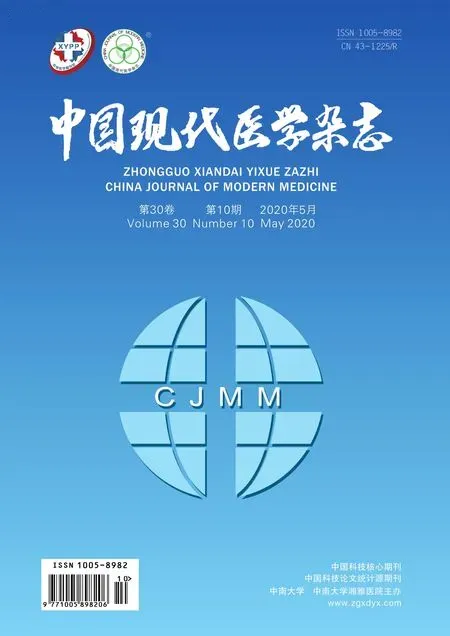

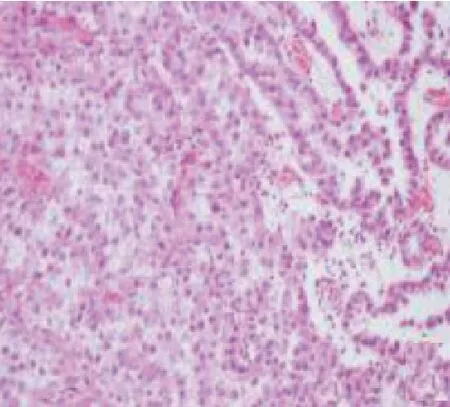

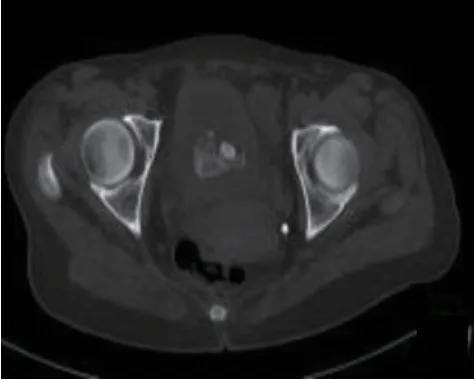

女性患者,42 岁,因间断性肉眼血尿伴排尿困难半月入住吉林大学第一医院。入院查尿常规提示尿潜血(+++),尿红细胞计数18 287 个/μl,尿红细胞3 047.8 个/HP,尿白细胞计数213.0 个/μl,尿白细胞35.5 个/HP,输尿管CT 平扫: 膀胱充盈良好,膀胱三角区见宽基底结节影突向膀胱内,大小约2.5 cm×1.9 cm,表面见少许钙化影(见图1)。血常规、肝功能、肾功能、肺部CT 等未见异常。患者术前诊断为膀胱肿瘤,术中行膀胱镜检查,于膀胱颈右侧壁可见一肿瘤,大小约2 cm×3 cm,肿瘤呈菜花样,有蒂,蒂宽,证实术前诊断,遂行经尿道膀胱肿瘤电切术。术后病理诊断: 膀胱透明细胞癌,光镜下可见肿瘤细胞呈多形性,胞浆透亮,胞核深染,肿瘤细胞排列呈腺管状,并见鞋钉样改变(见图2)。免疫组织化学结果示: CK7(+)、CA125(部分+)、PAX-8(+)、34βE12(+)、Ki-67(+60%)、CDX-2(-)、CK20(-)、P504s( 部分+)(见图3、4)。术后建议患者行膀胱根治性切除术,患者及家属不同意并拒绝肿瘤科进一步治疗,遂建议患者每3 个月复查膀胱镜,术后吉西他滨(1g)连续膀胱灌注化疗,前8 周化疗1 次/周,后10 个月化疗1 次/月,持续1年。患者术后间断性肉眼血尿,未重视,4个月后来医院复查盆腔CT显示膀胱腔内可见团块状高密度影,其内可见多发钙化影,大小约4.6 cm×4.0 cm,盆底、左侧臀大肌内侧及双侧腹股沟区见多发结节状软组织密度影,考虑肿瘤复发伴局部淋巴结转移(见图5)。

图1 输尿管CT 图

图2 膀胱癌组织病理切片 (HE 染色×200)

图3 膀胱癌组织CK7 阳性 (免疫组织化学染色×200)

图4 膀胱癌组织CA125 阳性 (免疫组织化学染色×200)

图5 盆腔CT

2 讨论

就泌尿系统而言,透明细胞癌常见于肾脏及尿道,还可见于女性生殖系统如: 阴道、子宫和卵巢等,但是原发于膀胱的透明细胞癌临床上较罕见。自从1968年首次报道以来,国内外关于此病的报道不超过百例[1]。膀胱透明细胞癌的组织来源存在争议,较早的文献常将膀胱透明细胞癌称为中肾癌,但对于中肾起源学说目前仍缺乏令人信服的证据。随着研究深入,有人提出部分膀胱透明细胞癌可能来源于苗勒管或与子宫内膜异位相关,因为膀胱透明细胞癌与女性生殖系统具有相似的组织学形态,这也恰好印证了膀胱透明细胞癌多好发于女性[2]。然而,也有研究表明尽管肿瘤形态学上与女性生殖道苗勒起源肿瘤相似,但在大多数透明细胞癌中仍有尿路上皮起源的证据[3]。与传统的膀胱癌不同,该病多发于中老年女性,发病年龄22 ~83 岁,平均57 岁,患者常以血尿为首发症状,部分患者还可表现为排尿困难及膀胱刺激症状,肿瘤很少引起局部疼痛不适[2]。肿瘤常累及膀胱颈及三角区,形态以菜花样多见,蒂宽,浸润性生长[4]。本例患者临床特点均与上述报道相符。

肿瘤肉眼上不易与其他类型膀胱肿瘤相鉴别,因此病理及免疫组织化学是确诊本病的主要方法。光镜下可见癌细胞呈腺泡状或管状排列,其中部分癌细胞呈鞋钉样为其特征性改变。癌细胞胞浆透亮,胞浆内可有糖原,细胞核为卵圆形或圆形,核深染,位于细胞中央或边缘。癌细胞异型性明显,核分裂象多见,形态不一。免疫组织化学染色CK7 在膀胱透明细胞癌中呈强阳性,这与典型尿路上皮癌相似。其中CA125 阳性被认为是苗勒分化的标志[2-3]。本报告患者镜下及免疫组织化学表现符合典型病理表现,且影像学检查排除其他部位的转移,故确诊为原发性膀胱透明细胞癌。

膀胱透明细胞癌恶性程度高,易发生转移,预后差于典型尿路上皮癌[5]。肿瘤对放、化疗均不敏感,以外科手术治疗为主,手术方式可根据肿瘤的临床分期以及患者的综合情况选择经尿道肿瘤电切、膀胱部分切除或根治性膀胱切除术,但多数学者支持以根治性膀胱切除治疗为主[6]。对继发转移或无法手术者可以考虑放、化疗和干扰素免疫治疗。本报告患者电切术后辅以吉西他滨膀胱灌注,仅4 个月肿瘤复发,伴局部淋巴结转移,提示该病恶性程度高于传统尿路上皮癌,因此术后复查膀胱镜时间不宜超过3 个月,笔者认为术后常规膀胱灌注对提高膀胱透明细胞癌预后作用不大。