大数据背景下频次效应对提升学生听力能力的影响

2020-09-19

(四川工业科技学院,四川 德阳 618000)

传统听力教学中教师反复播放材料再讲解的方式被广为诟病,新型听力课堂大多以多媒体形式呈现词汇扩展+听力练习+多主题材料扩充,教学方法也从以往单一的听力词汇教学发展为任务教学法,交际教学法,情景教学法等。这些转变丰富了听力课堂的内容,为学生营造了纯正的语言环境,但实际效果却因人而异。听力理解是一个循序渐进的过程,频次效应则是贯穿其中的核心,传统机械地重复输入是低效枯燥的教学方式,而一些忽略频次效应的新型课堂虽看似丰富有趣,却依然费时低效。基于此,本研究以二语习得中的频次效应为突破口,探讨频次效应对听力的作用以及如何在大数据背景下高效地利用频次效应。

一、理论依据

1、频次效应

近年来在二语习得研究领域,频次作用等基于使用的语言习得理论受到重视。频次对英语二语学习者来说,对听说读写能力及词汇习得都很有效果,适当的频次起到的作用很大。频次包括练习频次和分布频次两种:练习频次指的是个体接触语言项目的经历,分布频次指的是语言项目在语段或语言材料中出现的次数。Ellis 就曾提出,频次是语言学习的决定性因素,语言知识的熟练运用并不依靠抽象的语法规则,而是基于大脑对以往接触过的大量语言范例的记忆。根据频次理论,重复率和接触量是学好语言的必要条件。

在听力教学中,增加练习频次,即反复听一段材料从而提高语篇理解是最常见的教学方法。增加分布频次,即通过增加同主题的听力材料从而提高此类主题听力理解力,是近年来听力教学改革中最受青睐的方法。

2、输入假说

输入假说是克拉申语言监察模式五个假说之一,其认为可理解的语言输入是语言习得的一个必要条件。理想的输入应该是有趣和关联的,是非语法程序安排的,输入应该是足够输入量的。可理解性语言输入用公式可以表示为i+1,i 表示语言习得者现有的语言水平,1 则是语言习得者借助语境和语际信息将要达到的下一个水平。语言习得者想要提高英语水平,语言输入既不能远远超过语言习得者现有的水平(即i+2 或更高水平),也不能太接近其现有水平(即i+0)。由于学生水平不同,教师无法在课堂为每个学生提供理想的“i+1”练习材料。即使有丰富的语音材料,便捷直观的多媒体辅助工具,也无法改变听力教学枯燥低效的现实。

二、研究设计

本研究旨在探讨频次对不同水平学生的作用效果,以及如何基于频次效应设计高效的听力课程。本研究选取18 级物流1 班(实验班)和2 班(对照班)各30 名同学,并通过预测试将每班同学分为优中差三组,分别记为1-A,1-B,1-C,2-A,2-B,2-C。经分析,两班人数、男女比例、高考成绩平均分、听力成绩平均分及高分段和低分段人数差异不显著。

首先,1-A,1-B,1-C 做一套总分为50 的自编试卷,包括两篇新闻,两篇对话和一篇文章,内容均与太阳能相关。材料重复播放5 次,并记录每组1、3、5 次的得分情况。利用SPSS软件分别对1-A,1-B,1-C 的三次成绩进行一维组间组内方差分析,通过均值,标准差,显著性和变异率等数据分析频次效应对每组的作用。

其次,根据上述分析重新设计听力教学过程,将搜集到的有关经济危机的听力材料按内容分别布置给1-A,1-B,1-C组,而将同样的材料无差别地布置给2-A,2-B,2-C 组,练习周期为一个月。六组同时接受有关经济危机的测试,统计各组成绩并利用SPSS 软件对比分析1-A 和2-A,1-B 和2-B,1-C 和2-C 的成绩差异,从而探索如何高效地利用频次效应。

三、数据分析及对策

1、物流1 班分组测试

统计一班ABC 三组第1、3、5 次完成自编试卷的分数,利用SPSS 对数据进行一维组间组内和一维组内方差分析,所得结果如下表显示:

表1 ---组别*频次

结合表1 和图1,A 组重复三次后基本达到理想分值,重复五次后成绩接近满分;B 组一次和三次均值与A 组差距较大,但重复五次后增幅明显,均值与A 组差别不大;C 组均值缓慢增长,但重复五次后依然得分很低。以上数据表明,频次效应对ABC 组的作用差异较大,简单地增加输入频次来提升学生听力能力的做法并不适合每个学生,只有根据学生水平采取不同的频率策略,为每个学生提供理想的“i+1”练习材料,才能提升教学效率。

表2 为A 组重复1、3、5 次的组内方差,一次和三次均值相差11 分,Sig=0.00<0.05,差异非常显著;三次和五次均值仅相差2.5,Sig=0.15>0.05,差异不显著。这表明A 组水平较高但仍有不足,重复少量次数可完整理解语篇,三次是其最佳频次数;三次后的重复输入接近学生已有水平(i+0),不仅费时且易让学生觉得无聊。对于A 组学生,应灵活使用练习和分布频次:当使用少量的练习频次达到满意的理解效果后,要通过其他方式增加此类词汇或语篇的分布频次,如让学生复述听力材料,总结近似词汇,或教师布置难度更大的同主题材料等,为学生构建立体的、丰富的频次练习。

表2 ---A 组数据成对样本检验

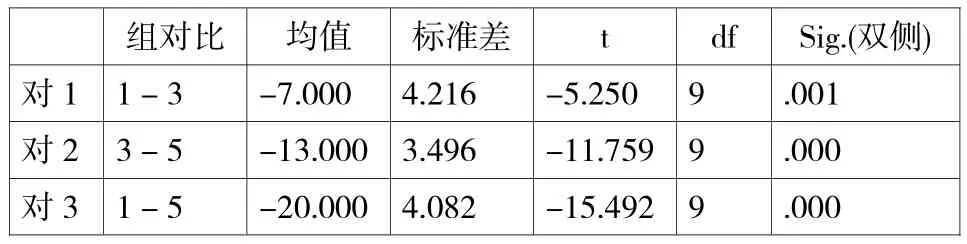

表3 ---B 组数据成对样本检验

表3 为B 组重复1、3、5 次的组内方差,一次和三次均值相差7 分,Sig=0.01<0.05,差异显著;三次和五次均值相差13,Sig=0.0<0.05,差异非常显著。这表明B 组学生对于材料涉及的词汇和内容不太熟悉,还未将其完全转化为熟练的听力词汇,无法在短时间内构建语篇理解的框架,也无法抓住材料中的细节。但B 组学生有一定基础,能通过反复输入回忆起已有知识储备,所以五次重复输入的成绩都有显著提升。尤其是三次重复后,该组学生的记忆被逐渐唤起,熟悉的输入内容让他们更有信心和兴趣继续思考,学习效率大幅提升。五次重复后,B 组学生的成绩基本达到理想分值,且接近A 组均值。当输入难度稍高于学习者目前的语言能力或已掌握的语言知识(i+1)时,适时地利用频次效率可以使学习者充分调动已有知识,逐层深入地去剖析语篇,从而取得高于本组水平的成绩。

频次效应对B 组学生的作用最为明显,重复五次为最佳频次数。对于B 组学生,首先应强化核心词汇的频次练习,从而将其转化为可迅速反应的听力词汇,如补充某主题常见词汇。其次,应利用频次效应锻炼学生听力过程中的语篇架构能力,语篇分析能力和反应速度,让学生在每次重复中都能发现新内容,从而逐步减少学生听懂文章所需的频次。

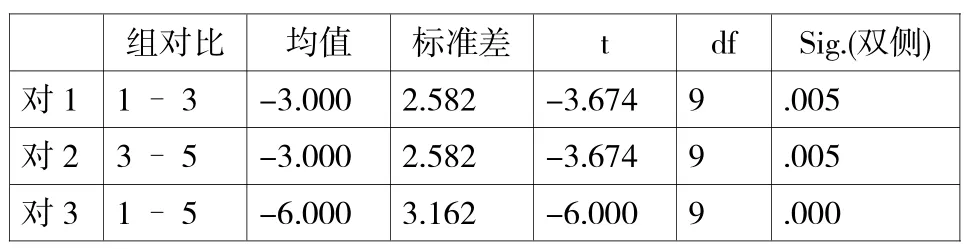

表4 ---C 组数据成对样本检验

表4 为B 组重复1、3、5 次的组内方差,一次和三次均值相差3 分,Sig=0.05,差异不显著;三次和五次均值相差3 分,Sig=0.05,差异不显著。C 组同学重复听五次后的成绩提高不大,这表明频次效应在本组效果不明显,练习材料的难度大幅度超出学生水平(i+2),无论重复多少次学生都无法听懂。由于C 组学生基础差,词汇储备不足,听力过程中可调动的资源有限,他们很难跟上班级总体进度。如果仅是机械地重复播放材料,不仅无法帮助学生理解语篇,还会使其产生厌烦畏难情绪,从而降低教学效率。所以对于C 组学生,应把教学重点放在基础词汇的记忆和听识上,通过反复练习提高学生对1000 左右基础词汇的听辨能力,然后再从单词上升为短语或短句练习,待学生水平接近B 组水平再进行长语篇的练习。

2、分组教学设计

根据上述分析,教师课上反复播放音频再公布答案的教学组织方式显然无法兼顾到每一个学生。如果长期采取这种方式,往往会出现英语听力好的学生觉得内容过于简单,无法满足自己的学习需求;听力差的学生听不懂课堂教学内容。这两种现象都会使听力教学变得乏味,从而扼杀学生对英语听力的学习兴趣。在大数据背景下,教师可以充分利用网络资源和平台,有针对、分层次地利用频次效应,使不同层次的学生都能得到适当的指导,从而更全面地提升教学效率。以下为1 班分组后的一次教学设计:

第一周,教师在学习通平台向B 组学生发布带字幕的、难度适中的视频文件Low-Income Homes in Washington Get Solar Panels,本材料对太阳能板的原理和应用进行了概述,关键词solar panel 在文中的分布频次较高。教师要求学生总结材料中的生词,并在数次练习后能脱离字幕理解语篇,建议的重复次数为5 至6 次。教师向C 组学生发布与solar energy和solar panel 相关的词汇,要求学生反复跟读直至熟练掌握。不向A 组学生发布预习内容。

第二周,教师在课堂播放四级听力材料一篇news report 1,内容与solar energy 相关,并按照四级考试要求只播放一次,完毕后讲解答案。教师在学习通发布news report 1,要求A 组学生在复听两次后尝试复述,将复述音频上传至学习通作业平台;借助网络搜索与solar energy 相关词汇并上传学习通。B 组学生课后复听news report 1 三至五次,写出新闻的梗概并上传学习通。C 组学生课后对照新闻文本,勾画出重点词汇并反复记忆。

第三周,教师在学习通发布Paintable Solar Cells May Someday Replace Silicon-Based Panels(难度适中,有音频和带字幕视频两种格式,关键词solar 和panel 频次分布较高)。A组听音频后听写全文,重复次数不超过五次;B 组听音频后概括全文梗概,重复次数不超过五次;C 组学习带字幕视频,总结文中涉及生词并熟记,跟读全文并上传音频至学习通。

第四周,教师发布California regulators approve plan to mandate solar panels on new home construction(难度较高,有音频和带字幕视频两种格式,关键词solar panel 频次分布较高)。A 组听三遍音频后完成相关单选。B、C 两组学习带字幕视频并根据自身水平自主选择学习方式。最后,教师在课堂上总结一个月所练材料中的重点词汇和表述,并点评各组学生的作业。

3、物流1、2 班分班测试

1 班(实验班)按照上述教学方式进行为期六个月的练习,2 班(对照班)按照传统教学模式,在课堂上将上述材料无差别地布置给学生,并根据材料的难易度重复3-6 次,然后评讲所听材料。六个月后,让两班学生做同一套四级听力模拟题,然后进行成绩比对。

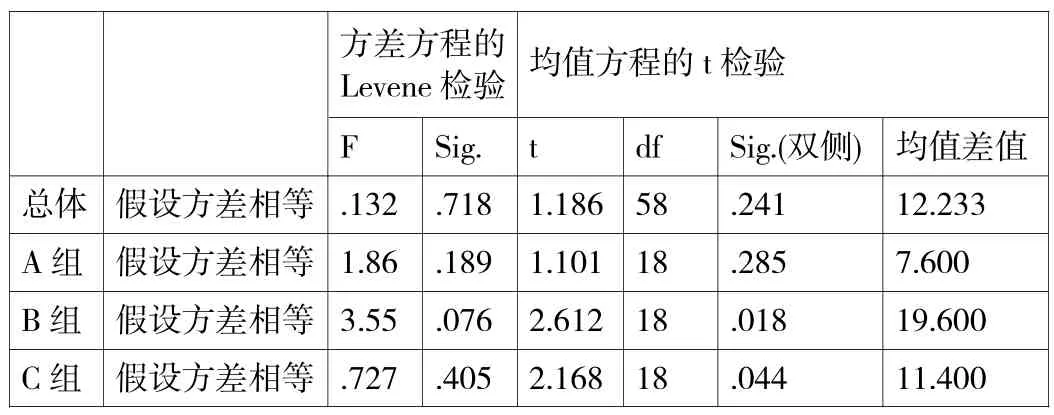

表5 —1、2 班数据独立样本t 检验

两班总体均值相差12.33 且t 为正值,表明1 班均值高于2 班均值,但Sig.(双侧)=0.241>0.05,表明两班总体成绩无显著差异。从总体情况来看,为期半年的教学实验并未使1班成绩有显著提高。但从两班B、C 两组的独立样本检验可以看出,1 班B 组均值高于2 班B 组19.6 分,Sig.(双侧)=0.018<0.05,差异显著;1 班C 组均值高于2 班C 组11.4 分,Sig.(双侧)=0.044<0.05,差异显著。这表明分组地利用频率效应对基础中等及偏下的学生效果显著,1 班BC 两组学生在半年的实验期间进步明显。

4、实验中的不足

本研究的研究对象范围较小,研究周期较短,没有充足的统计样本,所以统计结果易出现较大偏差,研究结果有待进一步论证;本研究提出的教学设计对A 组学生听力水平的提高作用较小,后期应完善A 组分组设计。

五、结语

大数据时代的不断发展对高校英语教学改革起到了助推作用,教师可以借助其平台和海量资源为学生定制个性化的教学,最大化各种信息对学生的价值,并通过科学的统计方法分析和优化教学过程,从而提高教学效率。

本研究以频次效应为核心,通过对两个平行班为期半年的实验和数据分析,总结出一套针对不同水平学生的频次利用法,以期最大限度地发挥频次效应对听力的影响,提升学生学习听力的兴趣和信心。