基于叠加编码的协作传输与性能分析

2020-09-18芮雄丽曹雪虹

芮雄丽,曹雪虹

(1.南京邮电大学 通信与信息工程学院,南京 210003; 2.南京工程学院 通信工程学院,南京 210067)

0 概述

目前,非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)在学术研究和工业应用上均得到了广泛关注[1-3],且已经成为5G通信中的关键技术。与正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)中一个用户独占一个资源块不同,NOMA中允许多个用户共享一个资源块。在功率域的NOMA中,采用不同的加权将多个用户的信息叠加在一起,叠加后的信息由一个节点向外发送,这些信息的传输使用相同的时间块和频率资源[4]。接收端采用连续干扰消除(Successive Interference Cancellation,SIC)技术[5-6]解出其需要的信息,该接入方式可以极大地提高系统的传输容量与频谱效率,并降低了中断概率[7-9],获得了广泛关注[10-11]。由于协作通信在对抗路径损耗和多径衰落中具有分集、提高系统容量、扩大网络覆盖面等卓越表现[12-14],因此得到了学者们的青睐,且已取得很多研究成果[15-17],同时在5G蜂窝网络中也得到了应用。

目前,将协作通信和NOMA相结合的研究较少,文献[18]提出将协作通信和NOMA相结合的传输方式,传输中信道状态好且接收信号较强的节点,在采用SIC技术将叠加信息解码之后,其担任中继节点的角色,并向接收信号弱的节点转发,有效降低了传输的中断概率。文献[19]研究了协作NOMA的中断概率最小化、分集增益最大准则下的单中继节点选择,进一步提高传输的可靠性。文献[20]结合分布式空时编码,研究了协作NOMA中固定功率分配和动态功率分配2种方式下的双中继选择,推导了上述2种方式下的中断概率闭合公式,证明了双中继协作NOMA具有比单中继协作NOMA更好的中断概率性能,且能在降低频谱效率的情况下获得满分集增益。

文献[18-19]均与上述多数NOMA研究成果相同,在中继节点处采用SIC技术,以下行链路为研究对象,缺少了对上行链路的关注。然而,面对目前智能终端速率越来越高、分布越来越密集以及视频直播等大数据量应用越来越多的情况,上行链路的研究显得越来越迫切。同时,传统协作传输存在频谱效率低的缺点,且中继节点默认为无偿转发,在信道状态良好的情况下,进一步造成频谱资源的浪费。

本文以上行链路为研究对象,以提高传输速率为目标,提出一种基于功率域叠加编码的协作NOMA模式。在该模式中,假设通过媒体接入控制(Media Access Control,MAC)协议的信令交换获知各信道状态信息,根据最优信道准则选择中继节点作为协作补偿,中继在转发源节点数据时,利用叠加编码将其信息一起发送出去,从而实现NOMA。目的节点处采用SIC技术提取出中继节点的信息,并利用MRC技术对源节点信息进行解码。

1 系统模型

1.1 网络模型

考虑一个在网络覆盖区域内有N个节点随机且均匀独立分布的无线网络。网络中每个节点都安装一根半双工天线,且同时担负源(Source,S)、目的(Destination,D)和中继(Relay,R)三重角色,担任中继节点角色时总有数据包要发送。网络内所有源节点在时间上同步,且传输的时隙时长和数据包长是固定的,每个信息的传递都占用一个完整的时隙。节点在信息传递之前都采用MAC协议进行协调,因此,传输链路通信范围内的无关节点都将保持静默。每个S都有一个目的节点D配对[21],D和S之间的连线方向随机,其欧式距离表示为Lsd。任一时刻,网络中能担任候选中继的节点数量服从密度为λ的齐次PPP分布,且位置服从均匀分布。

1.2 传输链路模型

在传统单中继解码转发(Decode-and-Forward,DF)协作的三节点链路传输模型中,源节点S将一个数据的传输分在2个子时隙中完成。在第1个子时隙中,源节点S发送信息xs,目的节点D和中继节点R接收xs;在第2个子时隙中,中继节点R将译码成功的xs转发给目的节点D,目的节点D将2个子时隙中接收到的xs合并解码,在一次协作传输中,目的节点D完成对xs的接收。

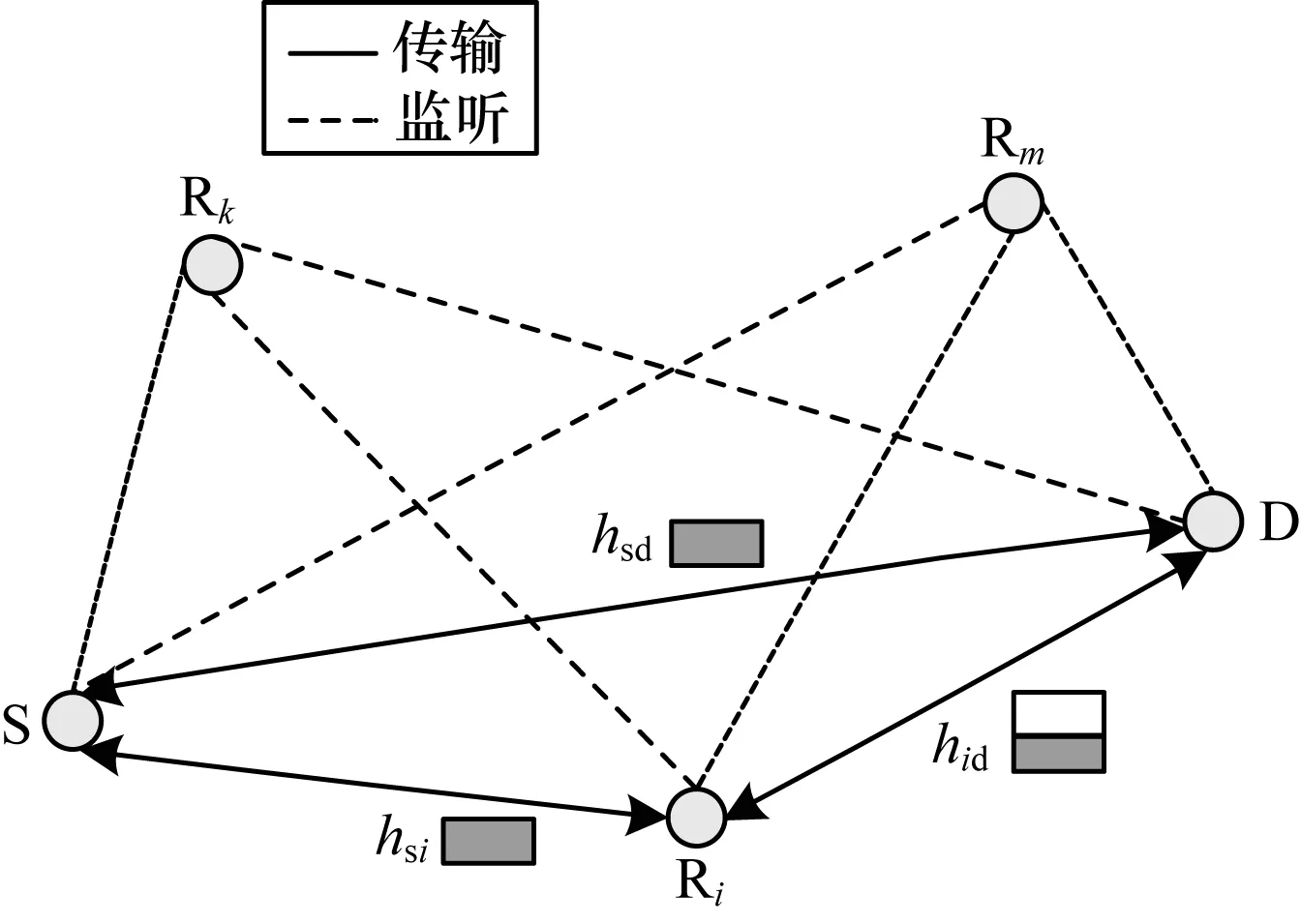

本文的链路传输模型如图1所示,与传统DF三节点传输模型相比,对第2个子时隙的传输进行了改动。R在转发xs的信息时叠加上其信息xr。配合链路层控制信息的交换,目的节点可以得知目前信息中的用户数量以及叠加因子,通过采用SIC技术对xr和xs进行解码。在信噪比(Signal to Noise Ratio,SNR)允许的情况下,D在一次协作传输中能完成对xr和xs2个信息的接收。

图1 链路传输模型

在图1中,S、D和R分别表示源节点、目的节点和中继节点,hij表示节点i到节点j之间的信道衰落系数。为了不失一般性,本文进行以下假设:

1)网络中的所有信道均为独立同分布的瑞利衰落信道,信道均值为0,方差为σ2=ηL-α,其中,η为传播环境常量,在本文中设置为1,L为节点之间的距离,α表示路径损耗因子。目的节点采用最大比合并(Maximal Ratio Combining,MRC)方式合并xs信号。

2)信道系数在一个传输周期内维持不变,而在不同周期之间相互独立。

2 叠加编码与中继选择

2.1 叠加编码

当网络中的中继节点R除了要协助源节点S转发信息之外,还有其自身的数据要发送时,传统的协作采用时间正交的方式分时传送这2个信息。这种方式不仅占用较多的时隙,而且需要额外的MAC信令来协调信道,不利于频谱效率的提高。本文采用非正交接入的方式,R在第2子时隙发送源节点xs的同时,利用叠加编码将自身信息xr叠加上去,叠加以后的信息和D处对应接收到的信息可以表示为:

(1)

(2)

其中,xs和xr分别表示S和R各自的信息,nsd和nrd表示D处的AGWN。Ps和Pr表示S和R的发送功率,β为叠加因子,决定了功率分配,应用中其取值范围为β∈[0,1]。假定先解码xr,则yrd中的xs相当于噪声,对应的SNR分别表示为:

(3)

(4)

为使D对xr和xs解码正确,xr和xs的速率Vxr和Vxs应满足以下条件:

(5)

(6)

2.2 中继选择

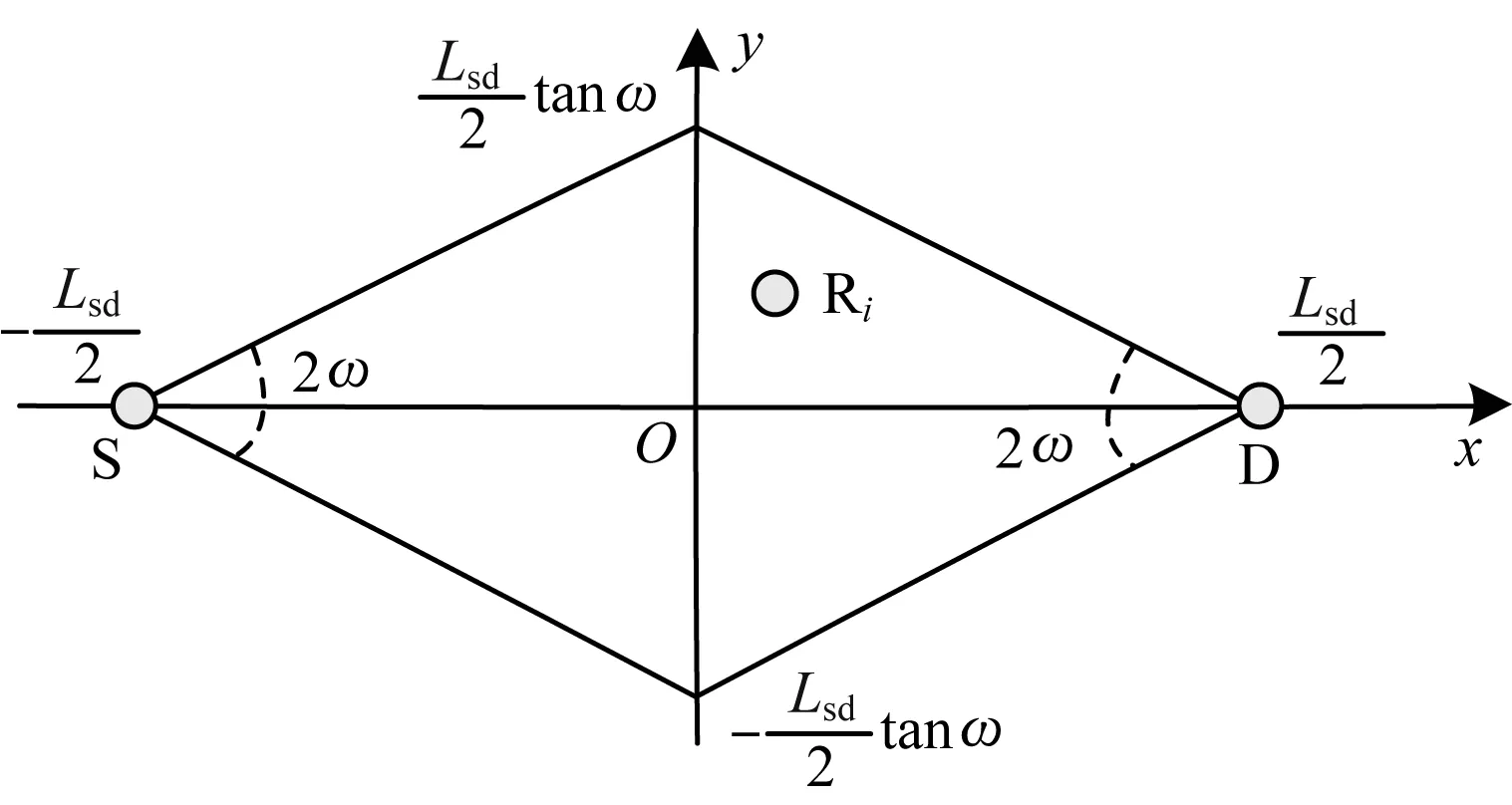

由于无线通信的广播特性,对于源节点发出的信息,其周围的邻居节点在信道瞬时衰落和路径损耗允许的情况下可以监听并成功解码。这部分邻居节点形成S和D之间通信的候选中继集Φ。利用MAC协议的信令交换,可以实现基于CSI的最佳信道准则下的中继选择。由于中继节点的加入,S-D之间的通信范围增大的同时,其干扰影响范围也随之增大,这导致网络范围内同频信道的空间复用率降低。文献[21]利用菱形中继选择区域的约束,对协作通信的干扰范围进行调控,有效提高了频率的空间复用率。本文采用和文献[21]中相同的菱形中继选择区域,对基于叠加编码的协作传输模式进行中断概率和速率分析。中继选择区域形状如图2所示。

图2 中继选择区域形状

在图2中,以S-D连线的中点为原点建立直角坐标系,在Lsd一定的情况下,中继选择区域大小通过ω控制,令A(ω)表示这个中继选择区域,ΦA(ω)表示该区域内的候选中继集。在候选中继集中,定义与目的节点之间具有最佳信道的节点为最佳中继,采用竞争的方式挑选最佳中继的算法描述为:

b=argmax(γid),i∈ΦA(ω)

(7)

3 性能分析

3.1 单链路中断概率与速率分析

选定中继节点后,针对信息xr,目的节点D直接从接收信号中解码,其中xs相当于噪声,由于|hrd|2服从瑞利衰落分布,利用SNR门限Th,令γr=Pr/N0,xr的中断概率表示为:

(8)

针对源节点信息xs,其成功传输条件是R能对xs正确译码,且D对2个子时隙中的xs信息MRC译码成功。令γs=Ps/N0,xs的中断概率表示为:

(9)

(10)

q(xs)=1-p(γs|hsr|2≥Th)p(γs|hsd|2+(1-β)γr|hrd|2≥Th)=

(11)

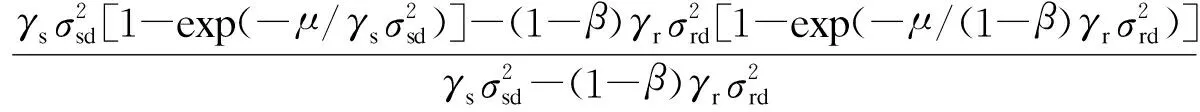

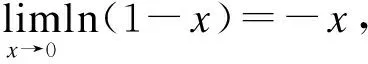

上文分析了在选定最佳中继R的情况下信息xs和xr的中断概率,利用式(5)、式(6)、式(8)与式(11)可将此时系统的平均单链速率表示为:

Vxs+xr=0.5{Vxs[1-q(xs)]+Vxr[1-q(xr)]}

(12)

3.2 区域约束的中断概率和速率分析

为了考察中继选择区域约束下的平均传输速率,需要求出在最佳中继选择标准下各中继的胜出概率。本文将最佳γid的候选中继定义为最佳中继。因此,候选中继集中的某一中继节点Rr胜出的概率表示如下:

τ(Rr)=Pr{γrd≥γid,∀z∈ΦA(ω){Rr}}=

∏(1-Pr{γid>γrd}),Rr∈ΦA(ω)

(13)

考虑到模型中的菱形区域,在S-D连线的中点建立直角坐标系,标记节点i的坐标为(xi,yi),为进一步求解式(13),将区域切割成小块,每块大小记为Δs=Δx×Δy,式(13)可以表示为:

τ(Rr)=Pr{γrd≥γid,∀i∈ΦA(ω){Rr}}=

∏(1-λPr(γid>γrd)Δs),(xi,yi)∈A(ω)

(14)

(15)

当Δx→0,Δy→0时,在图2描述的菱形中继选择区域上,式(15)可以通过二重积分求解表示为:

(16)

其中,Pr(γid>γrd)=exp(-γrd/γid)。此时S-D协作链路的传输速率可以表示为:

Vsys=τ(Rr)Vxs+xr

(17)

考虑到节点的均匀分布特性,S-D在区域A(ω)限制下的平均传输速率表示为:

(18)

4 仿真结果与分析

本文通过实验对提出的协作传输模式进行仿真分析,比较了不同的节点距离、叠加因子,以及不同角度下系统的单链路协作传输速率、中断概率与区域平均速率。同时,将文献[9]和文献[17]中的协作传输模式和本文的协作模式进行比对。其中,文献[9]模式不带直传链路,源节点和中继节点处采用叠加编码同时对2个目的节点传输,采用等功率分配。文献[17]模式采用经典三节点模型,带直传链路。比较单链路性能时,将中继节点置于源节点与目的节点之间连线的不同位置上。仿真参数的设置参考文献[21],其中,η=1,S和R的发射功率都为Ps=Pr=0.06 mW,N0=-50 dBm。

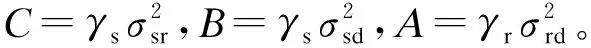

图3给出了α=2,R位于S和D连线之间,距离S节点0.7Lsdm时,不同β参数下文献[9]、文献[17]及本文模式的单链路协作传输速率比较。从图3可以看出,相比于文献[9]和文献[17]模式,本文的协作传输模式对协作链路的速率有提升作用。这是因为在Lsd一定的情况下,R节点分了一部分功率用于传输xr,虽然导致xs的传输速率下降,但从网络整体角度来看,由于xr的传输补偿使得协作链路的整体速率得到了提高,且其相比文献[9]和文献[17],速率上获得的协作增益均大于1。另外,在发送功率一定的情况下,接收SNR随着S-D距离的增加而减小,因此,图3中的3种协作模式的单链路传输速率均随着Lsd的增大而减小。

图3 不同β下3种协作模式的单链路协作传输速率比较

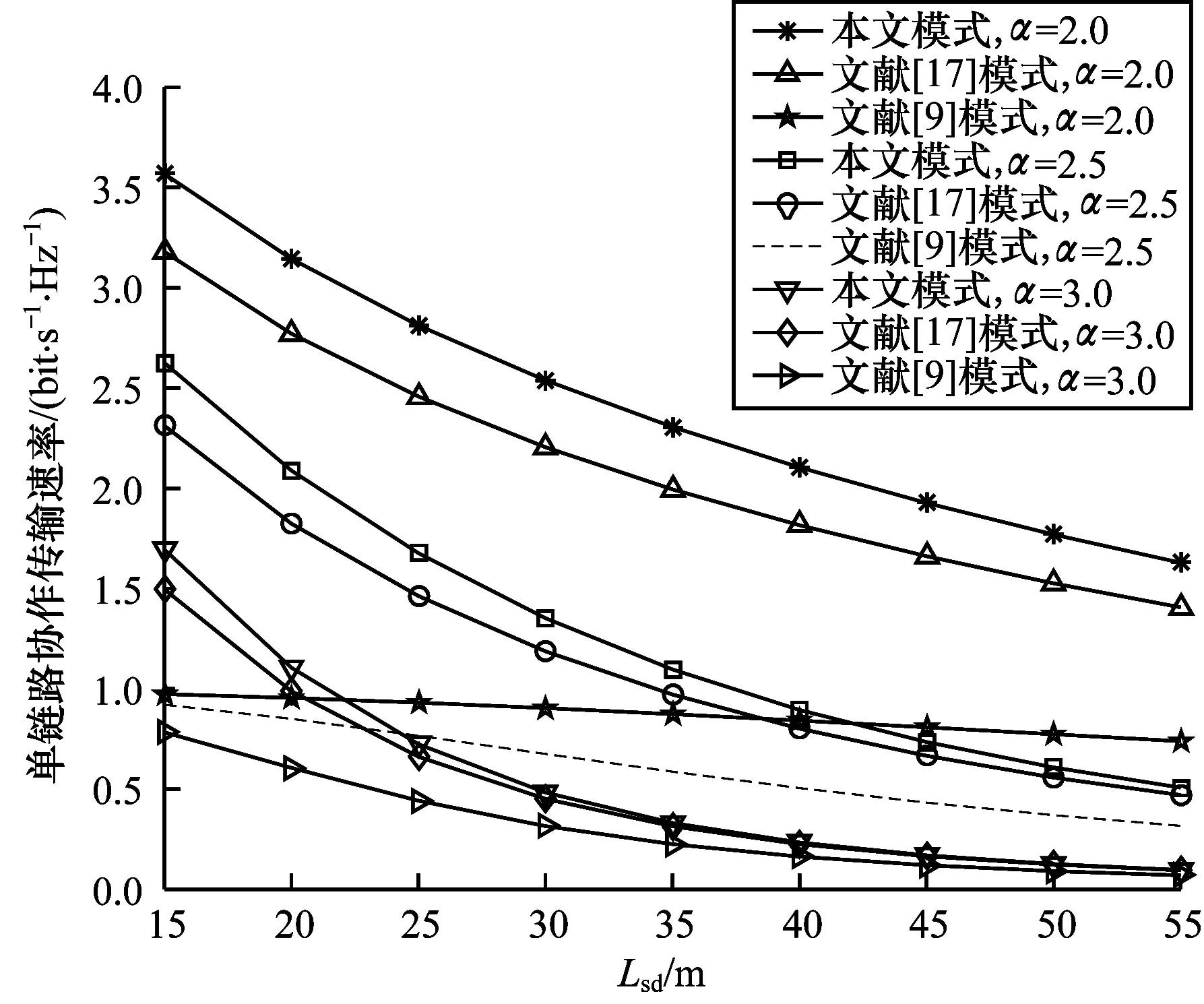

图4是当β=0.7时,不同α参数下各模式的单链路协作传输速率比较。从图4可以看出,在相同α下,本文的协作传输模式的单链路传输速率比文献[9]和文献[17]均大,且这种优势随着α的增大而减小。一方面是因为S-D之间的路径损耗随着α的增大而增加,链路传输速率也随之下降。另一方面是因为当α一定时,链路传输速率随着距离的增加而减小,叠加编码带来的速率无法补偿S-D之间距离带来的损耗,最终速率随着距离的增加而减小。

图4 不同α下3种协作模式的单链路协作传输速率比较

图5是当Lsd=60 m,α=2时,3种协作模式的中断概率比对。从图5可以看出,3种协作模式对xs的中断概率差别不大,与文献[9]和文献[17]的模式相比,在选取合适的β值和中继位置时,本文协作模式的单链协作增益更大。以中继位置Lrd/Lsd<0.3为例,此时图中各β下,3种模型对于xs的中断概率性能差别非常小,而本文模型中的xr中断概率差别却较大。比如β=0.7和β=0.8时,xr的中断概率相差近0.07,此时取β=0.8所获得的速率增益显然比叠加编码中xs损失的速率大,从网络整体角度来看,提高了整个链路的传输速率。

图5 3种协作模式的中断概率比较

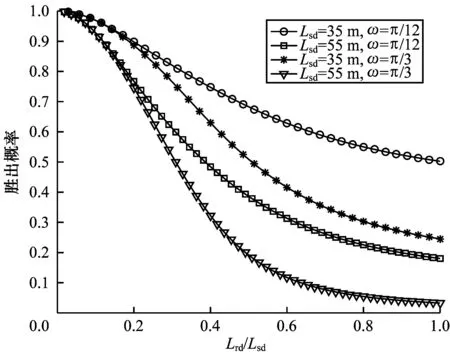

图6是节点密度λ=0.003时,本文模型中候选中继胜出的概率比较。从图6可以看出,在相同Lsd下,角度ω越小,胜出的概率越大;在相同角度下,Lsd越小,胜出的概率越大。候选中继越靠近目的节点,其到达目的节点的信道状态越好,胜出的概率越大。

图6 不同角度下候选中继胜出概率的比较

图7是当ω=π/3时,本文模型中候选中继胜出的概率比较。从图7可以看出,在相同位置下,节点密度越大,候选节点胜出的概率越低;节点密度越大,中断概率下降的速度越快。以Lsd=55 m为例,Lrd/Lsd=0.4时,节点密度为λ=0.007时的胜出概率已经降到0.104 1,而λ=0.003时同一位置节点的胜出概率为0.322 6。

图7 不同λ下候选中继胜出概率的比较

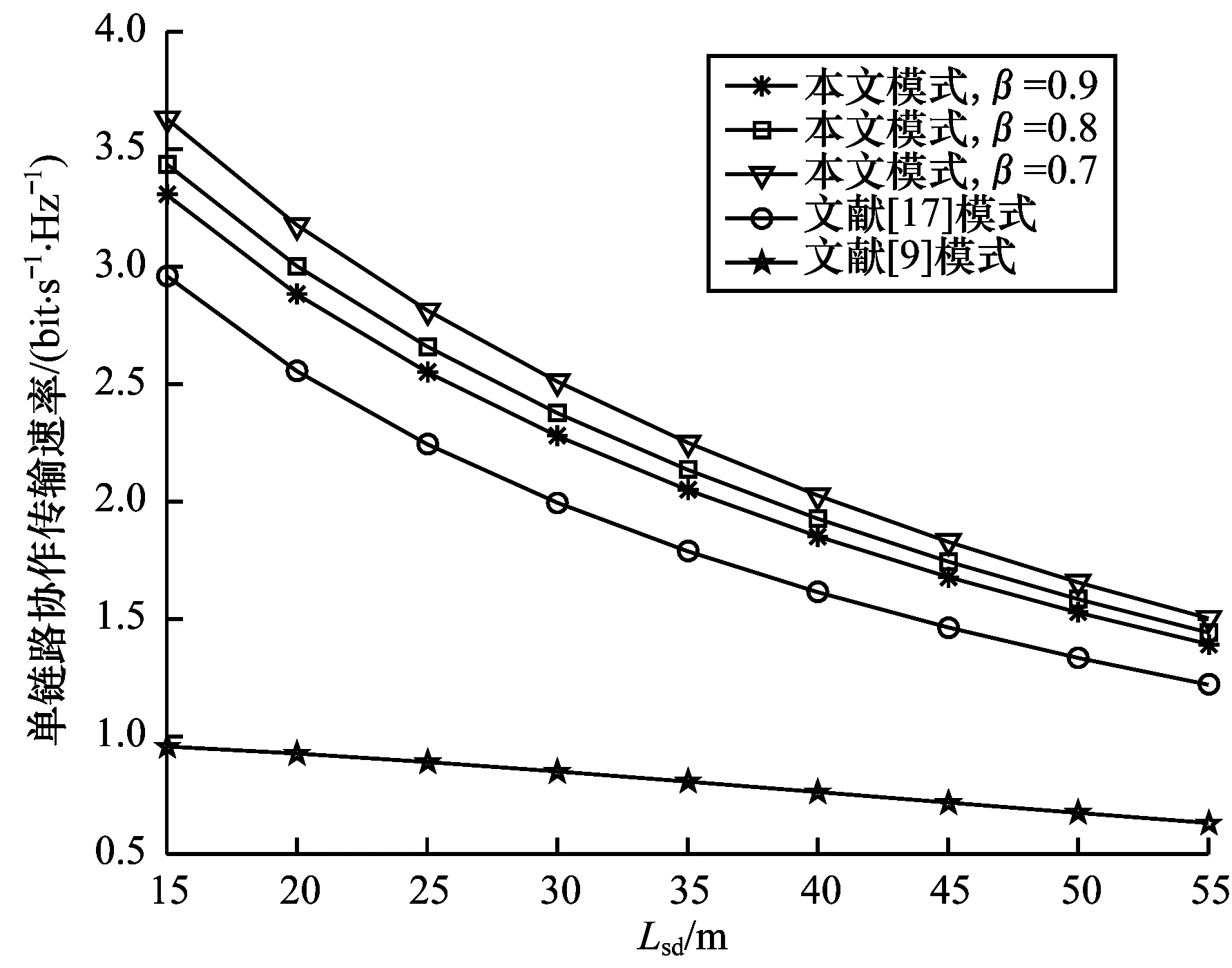

图8是当λ=0.003,β=0.9时,不同ω限定的中继选择区域平均传输速率比较。从图8可以看出,当Lsd增大时,单链传输速率下降,区域平均传输速率也随之下降。同时,随着角度ω的增大,区域面积增大,候选节点的胜出概率减小,加上面积增大部分的中继传输速率较小,使得增大后区域平均速率减小。由于影响各条链路传输的因素较多,比如中继位置和β,实际传输时应该根据中继位置优化β值,将链路传输速率最大化。

图8 不同ω限定的平均传输速率比较

5 结束语

本文改变了传统协作模式中中继节点的无偿转发模式,采用叠加编码在转发源节点信息时,将中继节点自身的信息发送出去,基于此提出一种基于叠加编码的协作传输模式,并对该模式下单链路的传输速率和中断概率、候选区域限制下的中继胜出概率和区域平均速率进行分析。该模式适用于网络中的节点,同时兼具源节点和中继节点双重角色的分布式网络和传感器网络等。仿真与分析结果表明,相比传统的三节点协作模式,本文提出的模式在系统的可达速率和平均速率上均有所提高。由于叠加编码中β的取值对链路传输速率有较大影响,下一步将继续对β进行优化,确定功率的分配情况,以提高系统的链路传输速率。