海底隧道交通事故影响因素与防控策略

2020-09-18潘福全杨金顺张丽霞杨晓霞徐巧妮

潘福全,邢 英,杨金顺,2,张丽霞,杨晓霞,徐巧妮

(1.青岛理工大学 机械与汽车工程学院,山东 青岛 266520;2.青岛理工大学 滨海人居环境学术创新中心,山东 青岛 266033)

近年来,随着我国机动车保有量的迅猛增长,隧道总里程也在不断增加,隧道内的交通事故也呈现出增长趋势。国内部分地区已发生了多起隧道路段的恶性交通事故,如2014年晋济高速晋城段“3.1”隧道事故,2017年京昆高速安康段客车碰撞事故等。2012—2016年我国隧道内发生的涉及人员伤亡的交通事故共2 391起,死亡人数1 154人、受伤人数2 981人,造成了6 700.7万元的直接经济损失,且事故死亡人数有不断增长趋势[1]。相较于普通山体隧道,海底隧道的特殊性在于其需要从海床下通过,先下坡后上坡,从而形成纵断面类似“V”形的隧道,若低谷平缓、路段较长,隧道纵断面则为“U”形,目前全世界待建或建成的20多条海底隧道中绝大多数为“V”型坡结构。海底隧道内部形成了一种空间高度受限、纵深长、道路宽度较小的封闭空间环境,外界因素对驾驶人生理和心理产生的刺激与影响更大,驾驶行为变得更加复杂。海底隧道整体可分为海底段、海岸段和引道三部分,其中海底段埋置于海床下,是海底隧道的主要部分,海岸段将海底段两端与海岸连接,再经过引道与地面线路接通。海底隧道的特殊构造与环境增加了实施交通安全保障的难度。相关统计数据显示,海底隧道交通事故发生率高于普通山体隧道与露天高速公路,是交通安全治理中的难点。

目前,关于海底隧道交通事故方面的相关文献研究较少,但在普通公路山体隧道方面,国内外的较多学者对隧道交通事故进行了有针对性的研究,对研究海底隧道交通事故有一定参考价值。国外公路隧道建设发展较早,对隧道事故的研究也较为先进,Amundsen等[2]针对挪威公路隧道交通事故特点,分析了事故类型、发生区段与隧道长度、道路条件、交通量、天气状况之间的关系;YEUNG Jiansheng等[3]以新加坡三座公路隧道2009—2011年的608起交通事故为背景,对隧道内各区段的交通事故特征进行了分析;MA Zhuanglin等[4]对北京—珠海高速公路韶关段4座隧道的交通事故数据进行分析,得到隧道交通事故在时间与空间上的分布特征,并提出了预防措施。目前,国内对海底隧道交通事故的研究还处于探讨阶段,海底隧道相关文献更多是与建造技术、施工与管理等方面有关。在山体隧道交通事故方面,刘丹丹[5]对发生在厦蓉隧道的两起交通事故进行对比分析,总结了高速公路隧道内发生交通事故的原因及预防办法;赖金星等[6]统计了2 193起国内高速公路隧道发生的交通事故相关资料,从交通事故发生的原因、车型、形态以及时间与空间上的分布特征等方面进行特点和规律的分析与总结;王晓燕等[7]对近几年国内隧道发生的交通事故及事故特征、影响因素等进行分析,提出了有效的管理建议与措施;潘福全等[9]基于模糊推理研究了在海底隧道内换道的风险,发现强制换道的危险性更强,更容易导致交通事故的发生。

1 海底隧道交通事故影响因素分析

1.1 事故特点分析

随着隧道里程数和车辆的不断增加,全国各地隧道发生了多起严重交通事故。以国内某海底隧道为例,2013—2018年共发生1 653起交通事故,单日事故量最高达30起。由于海底隧道与一般的山体隧道环境构造不同,所以交通事故的发生情况也不相同。对近年来发生的多起隧道交通事故进行分析,并根据文献[5]-[9]得到在事故形态、空间及时间方面的明显特点:

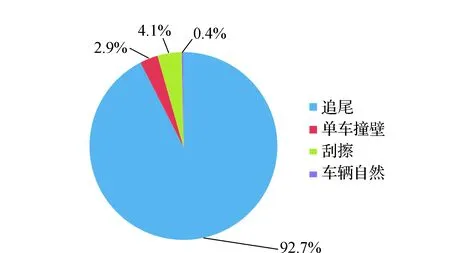

1)在事故形态方面,隧道事故的形态多种多样,国内某海底隧道事故统计资料显示,2013—2018年海底隧道内发生的事故主要为追尾、单车撞壁、刮擦和车辆自燃四种事故形态,各事故形态数量占总数量的比例如图1所示。

图1 某海底隧道内各事故形态所占比例

由图1可知,机动车追尾以及单车撞壁所占比例为95%以上。除此之外,隧道中发生交通事故的主要车辆类型为小型客车和大型货车,大型货车在隧道内更易发生交通事故,且其危险性远大于其他车辆类型,隧道火灾造成的人员死亡事故主要涉及大型货车,约占71%[8]。由于大型货车对海底隧道有重大安全隐患,国内部分海底隧道如胶州湾隧道、翔安隧道等已对大型货车禁行,所以在海底隧道内发生交通事故的主要车辆类型为小型客车,其中底盘较轻的小型客车占比较大。

2)在空间上,受地形环境影响,隧道不同路段的事故率也会不同。根据国内某海底隧道数据资料统计,各路段发生的交通事故数量如图2所示。

图2 各路段发生的交通事故数量

由图2可知,交通事故发生的地点主要为隧道出入口附近,其次为上下坡段。主要原因是海底隧道“白洞效应”与“黑洞效应”会对驾驶人的视觉和心理产生影响,造成隧道出入口事故频发。

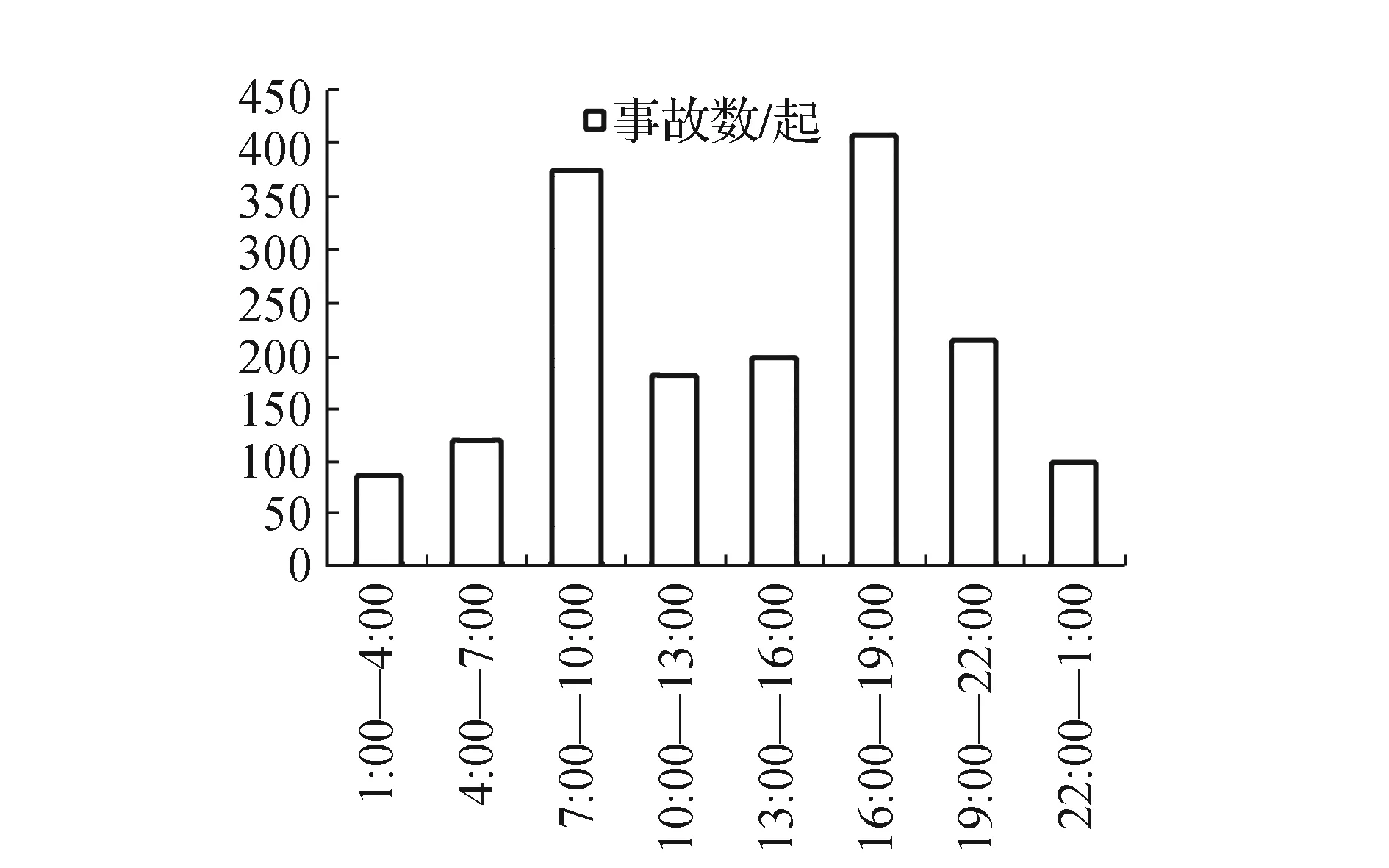

3)在时间上,根据国内某海底隧道的相关统计资料,一天中各时段发生交通事故数量如图3所示。

图3 一天中各时段发生的交通事故数量

由图3可知,该海底隧道在一天内发生交通事故次数较多时段为16:00—19:00。

根据统计,某海底隧道一周中各天发生的平均交通事故数量如图4所示。

图4 一周中各天发生的交通事故数量

由图4可知,一周内发生事故次数较多的时间为周六和周日,占总数的40%左右,周一~周五每天发生交通事故数量基本持平,所占比例相对较小。

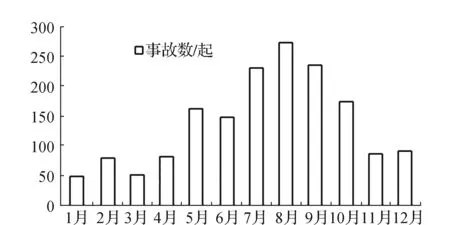

根据统计,该海底隧道一年中各月发生的平均交通事故数量如图5所示。

图5 一年中各月份发生的交通事故数量

由图5可知,一年中7—9月份为该海底隧道通行高峰期。

1.2 隧道交通安全影响因素分析

海底隧道作为隧道的一种特殊形式,其交通事故的影响因素复杂多样,各因素间如果配合失调,就会导致隧道交通事故发生。所以,对海底隧道内交通事故成因进行分析,就要分析各因素对交通事故发生的影响。结合实际情况,将影响因素分为人、车、路、环境与管理五个方面,并分别进行分析。

1.2.1 驾驶人因素

人作为交通参与者,是交通事故中的主导因素,所以驾驶人与海底隧道的交通事故发生密切相关。以驾驶人因素为主引起的交通事故成因主要包括车辆间安全距离不足、超速驾驶、违规变道、紧急避让及疲劳驾驶等方面[10]。

驾驶人因素可分为生理因素与心理因素。生理因素又包括视觉、听觉、年龄、性别等,其中的视觉是驾驶员获得信息的主要来源,80%左右的信息要依靠视觉获取,特别是在内部封闭、结构单调的海底隧道中,光照与平纵线形构成了主要的驾驶道路环境,驾驶人的视觉、听觉等生理因素可以感知周围环境,然后判断信息,从而对车辆进行操作。在海底隧道内长时间保持车辆高速行驶时,极易造成精神松懈,单调的视觉环境使驾驶人对行驶速度产生错觉,增加驾驶危险性。海底段为海底隧道的主要部分,位于海床下,与地面线路有一定高度差,国内最深为海平面下88 m。在驶入隧道的过程中,海拔的突然变化会产生压力差,导致耳压,影响驾驶人听觉,进而影响正常驾驶。

在里程较长的海底隧道内行驶时,带有纵坡的线型结构会使海底隧道内的驾驶环境更加复杂,外界因素对驾驶人的心理也会产生更大的刺激与影响。封闭式的建筑结构会激起驾驶人的焦虑和紧张,“V”形海底隧道内的两条长坡道也会导致驾驶人心理压力的增大和不适,使注意力分散,更易发生交通事故。除此之外,一些驾驶人的自身安全意识低,时常发生超速和乱变道等行为,从而引发交通事故,由超速及乱变道而引起的交通事故目前占隧道内交通事故发生总数的70%以上。

1.2.2 车辆因素

车辆方面的主要影响因素可分为车辆自身性能与车辆故障两方面。车辆自身性能主要包括车辆自身的操纵稳定性、制动性及轮胎的性能等,车辆性能的好坏是影响道路交通安全的重要因素。不同的车辆类型其性能也不相同,在海底隧道行驶的车辆中,底盘较轻的小型客车性能较低,相较于普通山体隧道,海底隧道带有纵坡的线型结构会在上下坡时对车辆制动性有较高要求。在车辆故障意外中,驾驶人没有按时对车辆进行日常检修与维护是其中的主要原因。在海底隧道内行驶时,车辆的一些故障,如制动故障、灯光失效、爆胎等问题,都容易导致单车撞壁、追尾等交通事故的发生,不仅对车辆本身,对同在隧道内行驶的其他车辆也会造成影响,在交通流大的时段甚至会造成隧道内的交通堵塞和瘫痪。

除此之外,海底隧道内车辆的超员超载,也会诱使交通事故的发生,超员超载会影响车辆的安全性能,是隧道行车危害性较大的安全隐患。

1.2.3 道路因素

隧道内道路因素主要包括线形条件、路面条件及交通安全设施三方面,具体分为三个内容类别:平纵线形;坡度大小,路况,车道宽度;隧道内的警示与提醒标志,交通标线的设置等[11]。

隧道内交通事故的发生与隧道线形、走向有关,复杂的平曲线设计与相对平直的线形相比,更容易导致交通事故[12]。与山体隧道相比,海底隧道的特殊性在于其需要从海床下通过,形成类似“V”形的纵面线形,胶州湾海底隧道左线以3.5%/488 m的下坡转入到地下,然后以2.15%/750 m、0.3%/895 m的缓下坡进入海底隧道,右线采用0.5%/325.76 m、-3.5%/751.484 m、-0.8%/637.516 m的下坡转入地下,再以-0.4%/945 m的缓下坡进入海底隧道[13],隧道出口和入口处为长坡道,并与光照因素相耦合,使海底隧道出入口处成为交通事故频发路段。2012—2016年的统计结果显示,隧道的弯坡路段发生事故导致的死亡人数占总数的36.1%,所以隧道的内弯道纵坡是影响行车安全的主要方面[14]。胶州湾海底隧道属特长隧道,内部弯道较大,由于隧道壁对视线的遮挡,驾驶人很难快速识别出平曲线走向。

在路面条件方面,与普通山体隧道类似,封闭的隧道内部会使废气尘埃及其他污染物堵塞路面表面的微观粗糙结构。虽然胶州湾海底隧道采用了沥青路面明色化铺装技术,对路面摩擦系数有一定的提高和改善,但若不定时清理,仍会使路面附着系数降低,车辆制动能力下降,容易发生“泥滑”“水滑”等现象,造成翻车或碰撞事故[15]。隧道内部道路横断面宽度相较于外部正常路段较为狭窄,且道路两边没有设置应急车道,只设置了1.5m的检修道(包括安全带),一旦出现交通事故,很容易影响正常的交通流,如果救援不及时,甚至会发生二次事故。

目前,我国交通安全设施建设速度滞后于交通发展,尚未针对海底隧道建立起一套完整的专用交通标志标线技术标准,而且管理模式相对落后,存在安全设施不完备、隧道内交通标志标线部分缺失或更新不及时,以及警示标志与提醒标志等安全警示设施不足等问题。此外,由于相关新技术与新材料没有及时引入应用,虽然胶州湾海底隧道内设置了有关坡道、事故多发路段以及提醒驾驶人注意车距安全等交通标志,但标志标牌的可视性能差,反光效果不明显,起不到对道路的远程诱导和提示提醒作用,不利于隧道内的安全行车[16]。

1.2.4 环境因素

海底隧道内事故的发生与环境特殊性有关,海底隧道内空间封闭,结构设施比普通山体隧道复杂,交通事故更易发生,甚至可能导致整条海底隧道陷入交通拥堵与瘫痪,且救援难度大。对隧道交通安全造成影响的环境因素主要包括以下几个方面:

1)“黑洞效应”和“白洞现象”。由于隧道内外光线的明暗差较大,在车辆驶入或驶出隧道时,亮度急剧变化,在较短时间内,驾驶员视觉无法适应明暗光线的瞬间转变,造成进入隧道时的“黑洞效应”与驶出隧道时的“白洞效应”。车辆在以高速状态驶入隧道时,驾驶人会减速以适应隧道内的光线环境,而在进入隧道后会以低于普通路段的车速行驶,驶出也同理,车速变化剧烈,交通安全风险上升。光线与海底隧道特殊的“V”形线形因素相耦合,也会对驾驶人和车辆产生影响,使过渡区成为海底隧道事故率的最高路段[17]。

2)照明。 由于胶州湾海底隧道为特长隧道,长度较大,隧道内部中间段以LED作为照明光源,自然光线少,照明不足,而且汽车产生的尾气也会降低隧道内的能见度,并吸收和散射照明灯发出的光线。长时间处在照度不均的行车环境中,会对驾驶人的视觉产生影响,使驾驶员对车辆之间的安全距离做出误判,容易发生追尾事故。

3)空气质量。 海底隧道里程长且封闭,通风换气不足,汽车排放的尾气及污染物得不到扩散和稀释,有害气体增多,空气质量较差。此外,空气中的粉尘等污染物的不断积聚覆盖,也会对路面产生影响。

4)噪音污染。 在海底隧道相对封闭狭小且里程长的环境下,车辆行驶产生的噪音无法快速消散,并经过隧道壁的反射、共振和叠加后,会使噪音增大,对驾驶人的听觉和心理产生冲击。长时间在噪音较大的环境内行车,会干扰驾驶人对周围环境的正常思维判断,降低驾驶人的反应速度。

1.2.5 管理因素

管理因素主要包括交通监控、应急处理、设备维修和道路养护等方面。具体表现为海底隧道内无法实现全程监控,存在盲区与监控死角;交通管制方面缺乏专业的应急手段以及应对突发状况快速生成应急方案的能力,如海底隧道在法定假日、特殊节日及大型活动等客流量剧增时交通组织的应急与反应能力,胶州湾海底隧道在节假日面对剧增的车流,拥堵几乎成为常态;在设备维修方面包括消防栓、应急报警装置、机电设施等隧道安全设施日常维护维修不足,排水与通风系统运行不良等问题;道路养护方面包括日常道路养护不足,路面清扫不及时等。

在实际中,交通事故的产生并非由单一因素引起,而是由多个因素共同作用的结果。海底隧道交通事故风险在本质上也是多因素耦合而成,特别是照度与坡度耦合形成的交通环境再与驾驶人、车辆发生耦合而引致。在海底隧道交通系统中,事故风险会在多个因素上进行演化。

2 海底隧道交通事故防控策略

本研究总结了海底隧道交通事故发生的关键影响因素,并分别按人、车、路、环境、管理五个方面有针对性地提出各项有效措施。

2.1 加强驾驶人的安全意识

提高驾驶人在经过海底隧道时的自我安全意识,增强其对隧道内交通诱导标志标线、警示提醒标识及基础安全设施的了解,保持车辆之间的安全距离,拒绝疲劳驾驶与超员超载,在海底隧道墙壁增加色彩鲜明的壁画,改进单调的视觉环境,缓解驾驶人的视觉疲劳。

2.2 提高车辆安全技术

加强对车辆的日常维护,及时发现车辆故障并进行维修,特别是制动系和转向系的维护,保证车辆的良好行驶状况。提高车辆的被动安全性,确保车辆结构安全性,采用安全带、安全气囊等被动安全保护装置。提高车辆的安全性能,增设ABS(防抱死制动系统)、ASR(电子防滑转系统)等主动安全装置[18]。

2.3 加强隧道线形的优化设计,提高路面附着系数

1)海底隧道建设前合理设计隧道线形与道路走向,选择良好的平纵线形组合。如果不能避免,需要设置提醒标志。由于刚进入海底隧道时为下坡路段,隧道入口处应设置过渡设施,如减速带等设施[19]。车道数渐变交织区和渐变起终点应避免设置在隧道内部及入口附近。

2)加强隧道交通流诱导力度,创新性设置标志标线体系,建立针对海底隧道特征的专用交通标志体系和技术标准,提升科学化水平。交通标志和标线要及时更换和完善,开展新技术、新材料、大数据等技术的应用,特别是可变信息牌实时提供警告与提示信息,强化交通标志版面、支撑、信息选取,保持系统的连续性等。必要的信息提示既能够增强驾驶人的确定性和操控感,又能有效缓解焦虑、枯燥、疲劳、注意力涣散等不良情绪。

3)隧道建设时应选用附着系数较大的抗滑路面,完善排水设施,胶州湾海底隧道的沥青混凝土铺装路面摩擦系数较大,运营期间,应定期清扫路面,检测路面抗滑性能。

2.4 加强隧道交通安全基础设施建设

1)改善海底隧道的内外亮度差问题,在隧道外设置遮光棚等遮光设施,形成光的过渡适应路段,为驾驶人视觉适应隧道内外光线的明暗瞬间变化提供缓冲,降低冲击影响。

2)加强通风、照明等基础设施建设,保证隧道的通风与照明系统正常运行,及时清除汽车尾气,避免空气混浊,提高隧道内的照度,确保驾驶人的视线不受阻碍。

3)设置应急车道,增大车辆与隧道壁的侧向距离,有助于提高隧道的交通安全性。

2.5 加强隧道管控力度,建立事故应急预案

1)严格监控隧道的运营状况,限制车速,保证隧道正常运行,实时监测,避免事故发生。

2)对隧道内通风、照明、消防等基础设施进行定期检测及维修更换,定期检查海底隧道的管道壁。

3)定期清扫隧道路面并清理排水沟,清洗隧道内标志标线,保证反光效果,发挥其良好的视线诱导作用。

4)建立事故应急控制预案,在出现紧急交通事故等突发状况时,采取有效应对措施进行快速疏散与救援处理,避免发生二次事故。面对节假日车流量剧增及时采取限流、限速、交通引导等避堵措施,此外,胶州湾隧道还采取升级兼容不停车收费系统,使车辆能够快速通过。

3 结 语

从与交通安全有关的人、车、路、环境及管理五方面因素对海底隧道交通事故发生的影响与作用进行分析,有针对性地提出防范措施,可有效预防事故的发生和事故发生后的及时救援。

实际中,交通事故多为多因素耦合引起,为有效预防海底隧道交通事故的发生,在后期研究中可针对因素之间的耦合作用提出方法措施,使各因素协调统一,减少事故率,促进海底隧道交通人机环境系统的行车安全性、事故预防前瞻性、应急处理机动性与运营管理高效性等,从而减少事故数量、人员伤亡及财产损失。