大纵坡曲线特长隧道运营安全设计及分析

2020-09-18韦远飞杨昌凤郑金龙

韦远飞,杨昌凤,郑金龙,陈 行

(四川省公路规划勘察设计研究院有限公司,四川成都 600041)

随着公路隧道建设的大力发展,新建线路受地形地貌、水文地质等因素,在西部山区等地区的大纵坡曲线隧道的数量日益增多[1]。大纵坡曲线隧道路段是山区公路事故发生的高发地段,车辆在行驶过程中易发生安全事故,大纵坡曲线隧道的日益突出的运营安全问题在隧道线形选择和隧道设计中逐渐起相关学者的重视[2-3]。

目前,国内学者在长达纵坡隧道方面进行了想多相关研究。周勇狄[4]针对云南省镇康至清水河高速公路的越岭特长隧道选择、爬坡车道设置、避险车道设置进行了分析;王东明[5]针对昆明至宜良高速公路的万溪冲特长隧道记性了交通量和通风系统的分析,得出了合理的需风量;黄建峰[6]对不同纵坡条件下,不同材料、不同初速度驶入避险车道的车辆进行了计算,得出了满足安全性要求的避险车道最小长度;杨帆[7]分析了高速公路纵面线形指标及其组合对交通安全的影响。

本文以省道303映卧公路南华隧道及紫荆隧道为工程案例,针对隧道可能存在的运营安全问题,分别从路线设计、隧道工程措施、附属工程措施及运营要求等方面提出了一系列安全改善措施,为山区大纵坡曲线公路隧道的设计和运营安全管理提供参考。

1 映卧公路工程概况

G350映秀至卧龙段公路是九环线映秀至四姑娘山旅游公路的重要组成部分,项目起于四川阿坝州汶川县映秀镇,经耿达,止于卧龙,向西延伸穿越巴朗山,可至四姑娘山和千碉之国丹巴。

路线沿岷江支流渔子溪布设,为典型高山峡谷地形,河谷深切,谷坡陡峻,相对高差1 000 m左右,坡度一般为50~70 °,均为V形河谷。公路位于“5·12”汶川大地震的极重灾区,映秀至耿达段(长约20 km)距离震中3~7 km,该段约90 %的道路被严重掩埋或损毁,原路基本无法利用。本文涉及的两座特长隧道就位于该段。

震后该段主要的地质灾害为崩塌和泥石流。根据前期开展的地灾评估报告的结论,在本路段约20 km的范围内,分布了大小崩塌35处,泥石流39处。由于路线走廊沟谷狭窄,2010年8月13日,集中降雨导致泥石流大面积爆发,一处大型泥石流将河床淤高30~40 m,并在渔子溪河谷形成堰塞湖,淤塞河道,导致水位上升,对在建的原映卧公路造成毁灭性的破坏。为了避让几乎连片发育的地灾,本路段主要以傍山隧道的形式布线,隧道规模较大。同时,由于路线走廊所处的渔子溪河平均比降超过3 %,故傍山隧道纵坡也较大(图1)。

图1 南华隧道洞口

2 特长隧道设置情况

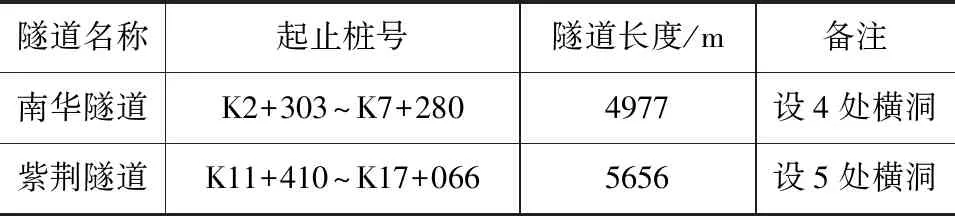

映卧公路重建段长约18 km,设计速度40 km/h,新建单洞双向行车隧道共12.722 km/4座,占比约70 %,其中特长隧道两座,规模如表1:

表1 特长隧道工程规模一览

两座特长隧道均为傍山隧道,平面大致沿渔子溪走向布置,平纵面参数见表2。

表2 特长隧道平纵面参数一览

从映卧公路工程实际角度综合分析,影响长大隧道运营安全的风险源主要为地质灾害,其次为隧道线形。而隧道洞口是最易受到地灾影响的部位,故优先考虑隧道洞口选择在较为安全的位置,且洞口标高须较评估预测的河床累次淤高留有适当富余。为了绕避地质灾害发育集中段,设计运用遥感技术、现场调查等手段开展地灾调查,选定了相对安全的隧道洞口位置,又根据洪水及泥石流灾害爆发的情况及定量的推测,确定了洞口标高。最后选定的洞口标高均高于现有公路10 m以上。由于渔子溪河道蜿蜒曲折,且平均比降大,导致了两座特长隧道进出口高差很大,平面依山势展线后,平均纵坡依然超过了3 %(图2、图3)。

图2 南华隧道平面布置

图3 紫荆隧道平面布置

3 隧道大纵坡对运营安全的影响及设计对策

国内山岭重丘区连续长下坡路段重特大交通事故的发生率较高,主要原因是车辆长时间使用行车制动,使得制动器温度急剧上升,制动“热衰退”现象突出,严重时车辆制动能力完全丧失[8]。映卧公路两座特长隧道平均纵坡大,且平面线形由多组平曲线及直线组成,平纵指标较低,需要充分考虑其运营安全问题。

3.1 国内类似研究及隧道实例调研分析

(1)国内相关课题研究显示:在正常速度行驶和固定车速行驶、并分别要求司机不采取任何辅助刹车措施和采取排气制动、淋水降温等辅助制动措施的下坡试验中,对于平均纵坡4 % 长下坡,制动器温度接近300 ℃的路程长度在7~8 km[9]。在车辆正常配载、各种制动设备完好的情况下,采取辅助刹车措施后,双车道公路越岭线的平均纵坡不应大于5.5 % (相对高差为200~500 m)和5 % (相对高差大于500 m)[10]。

(2)国内部分大纵坡隧道实例:中国第一条水底隧道——黄浦江打浦路隧道全长2 761 m,最大纵坡为3.84 %;青岛胶州湾海底公路隧道全长7 797 m,最大纵坡3.9 %;西藏扎木—墨脱公路嘎隆拉隧道长3 310m,海拔高程3 700 m,按行车速度30 km/h设计,隧道纵坡为4.1 %的单向坡。

通过调研分析,长下坡曲线隧道其运营安全主要隐患因素为重载车辆、长下坡、曲线隧道进出口。就两座特长隧道而言,不超过4 %的最大纵坡对客车而言适应能力较强,主要安全隐患为下坡方向的重载车辆制动失效,其次为上坡方向重载车辆行驶速度过低导致的速度差过大。映卧公路主要连接小金县、四姑娘山景区、卧龙特区和映秀镇,车流以客车为主,大型货车占比较小,因此交通流对道路的适应能力较强,在受地形条件限制的特殊条件下,隧道的平纵线形可灵活设置。但由于隧道处于密闭空间,行车视线不佳,对交通事故的容忍度低,必须采取相关措施以提高隧道路段的运营安全性。

3.2 隧道运营安全设计

为进一步提升隧道内行车安全性,从路线设计、隧道工程措施、附属工程措施及运营管理要求等方面着手,提出了全方位的隧道运营安全设计方案。

3.2.1 路线设计

(1)优化隧道平纵组合。隧道纵坡偏大,故采用了相对偏低的平曲线指标,通过平面主动降速,使得平纵组合更合理;洞身平曲线半径较小段设置较缓的纵坡,如紫荆隧道洞身平曲线半径R=430m段纵坡值采用2.7 %。

(2)合理的纵坡设置。将洞口内外路线纵坡设为缓坡,以利于降低车速,提高明暗过渡段的行车安全,如南华隧道进口内,出口外纵坡分别为2.8 %和0.4 %;隧道内纵坡设置成较大纵坡与较小纵坡间隔布置的分段组合形式,最大纵坡不超过4 %,较小纵坡段能让连续下坡车辆更易控制,且让上坡方向重车易于提升车速以减少洞内车辆的速度差。

3.2.2 隧道工程措施

(1)加宽隧道内空,改善洞内视距和侧向余宽。隧道按40 km/h设计时速控制平纵线形,建筑限界采用10 m(净宽)×5 m(净高),即较规范要求加宽了1 m,使车辆在隧道中行驶时的视距增加了9 %以上,改善了视觉感受,增强了行车安全。

(2)设置多处直通洞外的逃生横洞。利用两座特长隧道均为傍山隧道的有利特征,从洞内设置多处横洞与现有道路联通,施工期间可作为辅助施工通道加快隧道施工进度,运营期间作为逃生通道,能极大缩短逃生距离。南华隧道设置了4处横洞,紫荆隧道设置了5处横洞,可使长5 km左右的特长单洞双向行车隧道救援、逃生效率与中隧道相当。

(3)隧道通风系统按正常通行、阻滞、火灾等各种工况进行检算,并预留适当的备用风机,制定火灾通风预案。

3.2.3 附属工程措施

(1)强化隧道路面设计。全隧道采用阻燃沥青混凝土路面,路面摩擦力特别是防侧滑摩擦力加大,增强了行车的安全性和舒适性。隧道口设置了环氧树脂薄层路面,辅助减速,减少事故发生率。

(2)在两座隧道之间的路基段设置降温池,利于下坡重车冷却轮毂。

(3)强化了交通安全设施设计。隧道照明采用了较高的设计标准,提高行车舒适度;隧道内设置有源LED突起路标、轮廓标,用以增强诱导与警示;建立信息采集发布系统,在隧道内设置多处可变情报板(可变限速板),及时发布路况信息;隧道内设置无盲区的监控系统、火灾检测报警系统,辅以视频检测系统对异常事件进行自动检测、报警,缩短救援、处理反应时间。

3.2.4 运营管理要求

(1)就近设置隧道管理所,建议24 h有人值守,配备相应的消防、救援设备,制定救援预案,能够对各种交通意外快速反应。

(2)配合交管部门建立区间测速系统,严格控制过往车辆的超速行为。

4 运营安全对策措施的有效性验证

映卧公路2016年10月建成通车,管养单位接管后,便同步开始了交通事故的统计分析工作。由于该路段交通量较大且车速较快,通车后交通事故时有发生。南华隧道事故高发段位于出口附近,紫荆隧道事故高发段位于洞身直线段,均以下行方向为主,事故主要形式为追尾。经调查分析,主要原因为沿线设置了限速标志(40 km/h)而未严格执行,部分车辆严格遵守限速,部分车辆超速,导致速度差过大。

为了提升道路行车安全,交管部门自2108年11月起开始对两座特长隧道所在约20 km长的路段实施区间测速管理,限速60 km/h。实施交通管制措施后,由于车流运行速度趋于合理,特长隧道内事故数明显降低,如图4所示。

图4 两座特长隧道事故统计

据统计,两座特长隧道里程长度约占路段总里程的24 %,截至2019年3月发生的交通事故为35起,约占路段总数的30 %,隧道内的事故率略高于洞外路段,但2017年底采取区间测速的交通管控措施后,隧道内的事故率低于洞外路段。另外,通过现场调查发现,两座隧道之间的降温池几乎没有大车使用,可见重车的制动性能在该路段是可控的。

综上所述,按照预期车速运行状态,大纵坡特长隧道采取的运营安全设计措施能有效改善隧道的实际运营安全情况。

5 结束语

映卧公路位于“5·12”汶川大地震极重灾区,其重建工作限制因素多,难度大。特长隧道平纵面线形基于“地灾绕避”的优先原则拟定,存在大纵坡叠加多段平曲线组合的不利现象。设计针对路段特有的地形、交通流特征等因素,优化平纵面组合,采取了一系列工程措施,提出了系统的管理要求。近3年的运营情况证明,这些措施是富有实效的。

对于山岭重丘区的类似工程,映卧公路的设计理念、安全措施可兼顾工程规模的控制和运营安全的保障,具有较强的借鉴意义。