都江堰街道空间整理

——以蒲阳河段为例

2020-09-18刘威辰

刘威辰

(西南交通大学建筑学院,四川成都 610031)

1 城市现状

自改革开放以来,中国的大部分城市经历了一次推翻的重建,城建速度堪称世界奇迹。然而极快的城市建设速度为城市发展带来了诸多问题,缺乏管理规划的城市呈现出一片混乱的肌理,追求快速建设的建筑缺乏设计感,令城市失去了自身特色,千篇一律的建筑立面透露出一股缺乏设计的廉价感[1]。当下的城市发展已经进入新的发展时期,不再是一味追求量变的城建速度,而是要转变城市发展方式,完善城市治理体系,强调可持续发展的发展方向。将更多的注意放在提高空间舒适度,表现城市文化特色,改善城市的经济产业结构,提高整体城市的竞争力等方面[2]。

城市设计是城市规划的延续,建筑设计的拓展,然而在实际案例中,由于时效、经济、地域等方面的影响,前期规划往往在实施阶段得不到好的体现。本文主旨是给出宏观管控与导引、一个合理的变量范围。本文基于当下社会情况提出一个目标和设想,城市规划不是一成不变,应当随着城市发展的不同阶段进行修正。本文特点在于承上启下,上承城市规划、建设管理等文件强规的相关要求,对下结合地区实际情况以及一些相似案例,引导道路系统的整理[3]。

2 街道现状

通过调研发现,如今蒲阳河地段内公共服务设施种类不完善,缺少停车场、公共厕所、垃圾收集点等。区域内有约15×104m2的废土区域待为规划建设。街区划分尺度过大导致区域板块过大,同时与相邻的古镇的街道机理不符合,区域可达性不高。蒲阳河段处于新老城区的交接地带,现今城区主要是以20世纪80、90年代的7层住宅楼为主,整体都缺乏设计感。动态交通上,内部道路不联通,存在许多断头路。区域内部道路与外部道路的连接混乱,道路等级划分不明确。存在许多道路交叉口“错接”情况。静态交通上,街区机动车停放空间不足,存在较严重的车辆沿街停放问题,同时基地内部道路缺乏非机动车道的设置。公共交通系统利用率极低,亟需治理。

3 导引与管控

3.1 整理总则

现有城市生活模式节奏过快,游客们来来往往匆匆而过,很难体验到都江堰的田园生活方式。提出慢生活、慢节奏、慢生长的概念,将通过道路建设,还有内部产业设置来体现[4]。

3.1.1 慢生活、慢节奏

从道路到街道,使机动车交通空间向步行生活空间回归,将路权从“机动车”为主项向“兼顾车步、优化步行环境”的转变。将重心从交通功能转变为促进城市街区发展,从专注于车辆通行转变为全面关注人的交流和生活方式。

优先保障步行交通,设置无障碍设施,保障人行道与过街走道,交通站点等设施顺畅衔接,保障行人在街道空间的安全性。在人行道的设施带内种植行道树,合理安排车站站台、自行车停车等市政设施的设置间距。沿街建筑底层为商业、公共服务等公共功能时,宜在建筑与人行道之间的缓冲区设置开放的绿化活动空间。

对场地内的道路重新规划,加大步行流线的设置:提高道路网密度,围绕公交站点和公共服务设施打造自行车道网络,自行车道分为自行车连通道和自行车休闲道两类。连通道以交通功能为主,自行车休闲道以休闲功能为主。改变对于汽车的依赖,重构市民出行方式[5]。连通道:连接居住片区、学校等之间的联络通道。休闲道:满足休闲健身功能为主的骑行通道。采用分车带、硬质隔离、地面划线等多种方式对非机动车道进行隔离以保障通行安全,推进共享单车的使用,集中划定停车范围,有效的控制停车容量[6](图1、图2)。

图1 人行流线规划

图2 自行车道路网络规划

3.1.2 慢生长

多批次分步设计,使城市发展更加灵活更能顺应时代潮流。通过地区的核心产业吸引人流量,从而逐渐改变当地常住居民的人口构成和数量。在此过程中,场地内用地功能与建筑布局也会随着人口的增加而拓展,延伸,从而体现出一种生长的势态。

(1)第一步,以其历史功能“灌溉”作为根,在基地内植入新型产业,如体验式农田景观,形成基地产业链模式。

(2)第二步,通过产业作为引力点,吸引人流来往,再引进年轻的人作为活力点,在区域引发新的功能,如创意产业,工作坊,以及办公。

(3)第三步,在引发区域新功能出现的同时,也有更多的人流注入基地,各类混合业态可以为社区带来活力和认同感,通过这种正循环的形成,使得区域慢慢生长为一个多元的,有活力的地块。

3.1.3 智慧—管理

智慧城市与智能建筑:实行监控设施的全覆盖、人脸识别等。提升街区安防服务水平,辅助执勤、消防、医疗人员等能高效出动。做到安全设施智能化,因目前都江堰老龄人口较多,因此需定点设置一些呼救设施,与路灯、信号灯、公交车站等街道设施相结合。同时也引入智能照明,智能遮阳等系统达到节能减排的目的[7]。

(1)城市交互:使用新型技术达到城市与人的交互互动。如在街道边的交通节点设置课提供信息查询的查询终端,多种语言,可为游客做出一个快速的指引;通过识别古树名木、文物、古建筑等标志的二维码,从而在手机上获取相关的历史信息。

(2)停车优化:利用地块之间的边角地设置停车场,建设立体停车设施或地下停车设施,同时通过错时停车、分时停车等管理方法来提高停车空间利用率。推行智能停车系统,可通过设置传感器再将其用信息技术手段联网,从而给为用户提供一个准确,高效的停车位查询系统和支付系统,提高停车场运行效率[8]。

3.2 导引分则

3.2.1 水平界面

以人行空间与公共空间这两个部分为主,人行空间主要是保障行人,尤其是残障人士的人行交通安全;公共空间则需根据街道尺度,周边功能等进行人车分流,有序划分停车与通行空间,以铺装绿化进行隔离,设置适量的休憩、运动、服务设施。对于车行空间应作出一定的限制,应拒绝一味的道路扩张模式,通过新建BRT交通,公共交通设施,取消路面长期停车区域等措施来引导市民减少其对车辆的使用。对原有尺度过大的街道进行分割,从而形成更宜人的空间尺度。

3.2.2 垂直界面

拆除现有违建,恢复建筑原有里面,对建筑进行重新粉刷,沿街里面统一色调形成连续界面。底层商业符合《成都市户外广告和招牌设置管理条例》,禁止占用人行道路空间。同时应符合《都江堰市城市管理局2018年创建国家全域旅游示范区工作实施方案》的要求。沿街对6 m以下空间进行重点设计,对于存在底商的空间更要追求精美、细节的表达,强化其街道识别性、引导性。

3.2.3 道路系统规划指引

将现有街道公共空间类型分为8类,针对这8类现状进行规划整理和品质提升。根据水平界面、垂直界面空间要素的关系,规划指引分为以下6类。

(1) 规划指引类型1。用红色塑胶路面将机动车道与非机动车道清晰的分隔出来,保证骑行出行安全。完善界面所需的公共设施。出入口与人行道间设置缓冲空间,避免人流发生冲突,公共出入口的台阶不占用人行道,在保证人行道通行所需空间的情况下,建议在临街建筑墙角布置可移动种植箱,种植绿化等(图3)。

图3 规划指引类型1

(2) 规划指引类型2。建筑首层的临街面开窗应尽量避免与行人形成视线干扰。建筑底层、墙角处建议统一设置护栏或垂直绿化等(图4)。

图4 规划指引类型2

(3) 规划指引类型3。围墙退后,将绿化空间开放出来,布置花园林荫路,并设置适量座椅等休憩设施,绿化带种植树木提升后方居民居住舒适度(图5)。

图5 规划指引类型3

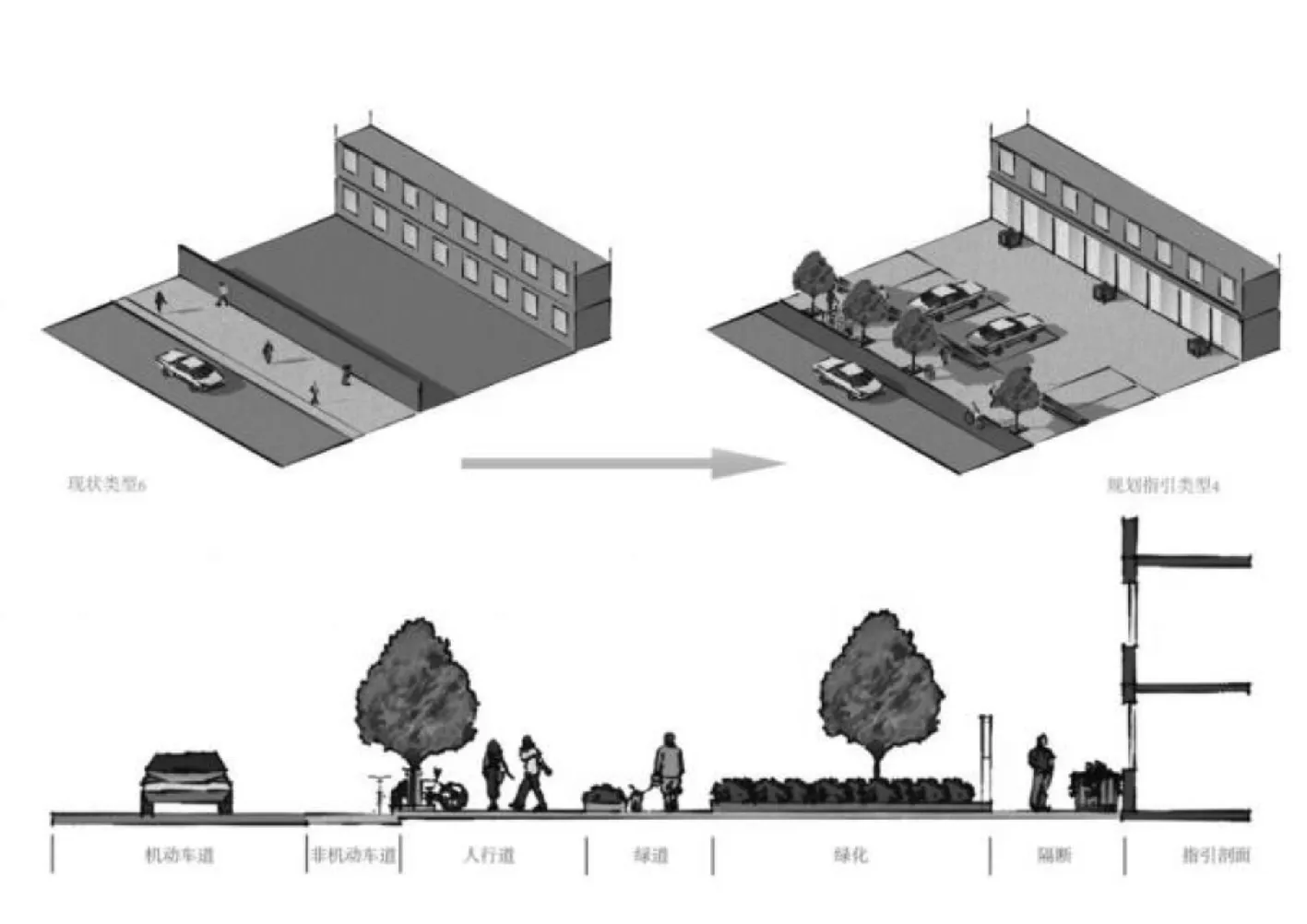

(4) 规划指引类型4。拆除实体围墙,发挥底层商业的功能,人行道旁布置适量绿化作为隔断,公共空间合理安排停车泊位与服务设施(图6)。

图6 规划指引类型4

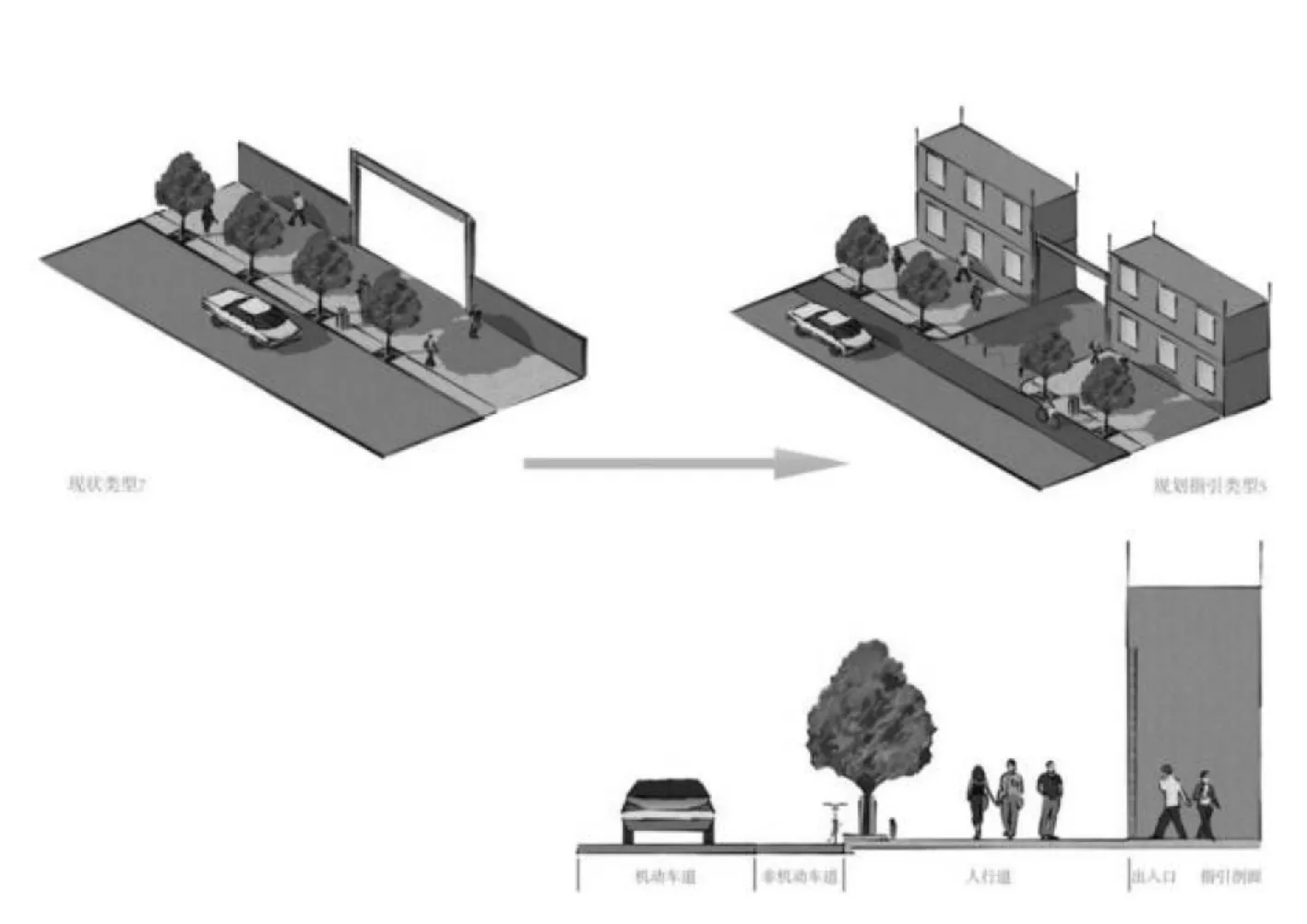

(5) 规划指引类型5。出入口应进行重点重整,划设人行横道线,铺设减速带,在出入口两侧与人行道交接处设置隔离桩,以保证人行安全和机动车不占用人行道;同时根据功能需求也可在出口与道路连接处设置可升降或可移动的阻车桩。应调整转弯处的绿化种植位置与角度,避免对驾驶员和行人造成视线遮挡(图7)。

图7 规划指引类型5

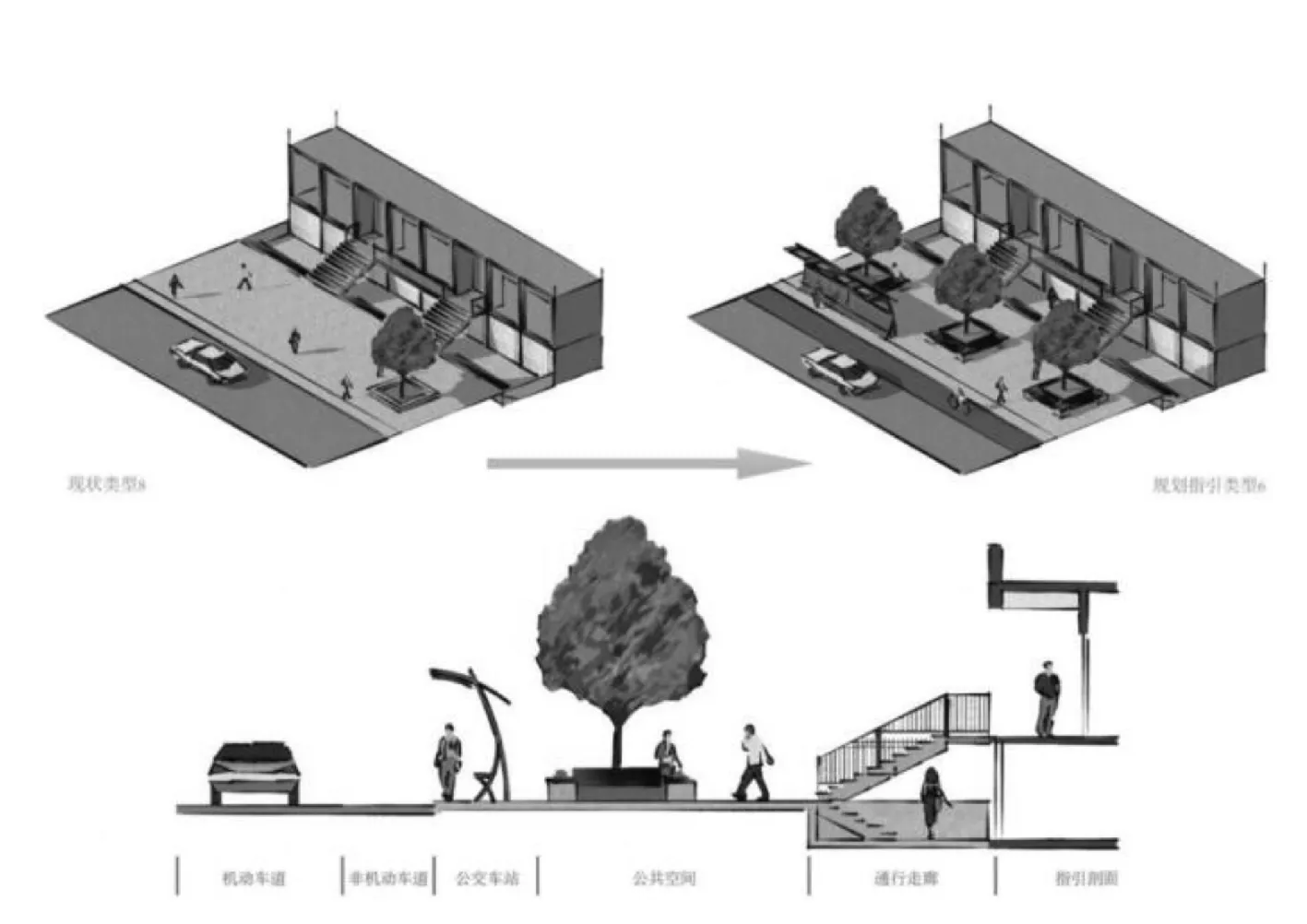

(6) 规划指引类型6。规范设置公交车站站台,站台应具有区域特色,与周边建筑协调。增加公共空间的绿化布置,设置可停歇的休憩设施(图8)。

图8 规划指引类型6

3.2.4 以蒲阳街路段为例

为更好的说明如何实现街道整理,本文通过对蒲阳街这一个具体街道当做实验案列来验证说明,根据本文所提出的整理方法对其街道品质进行提升。

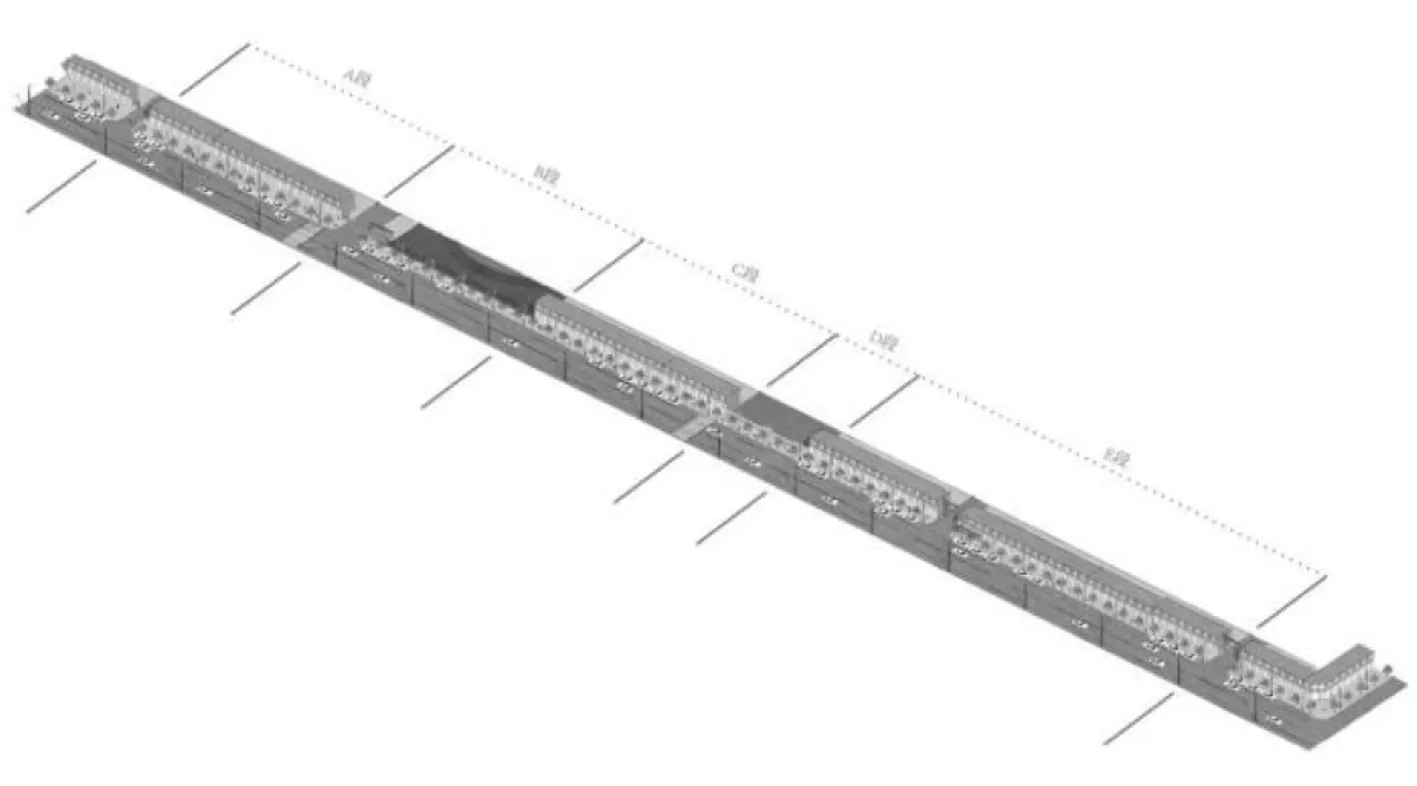

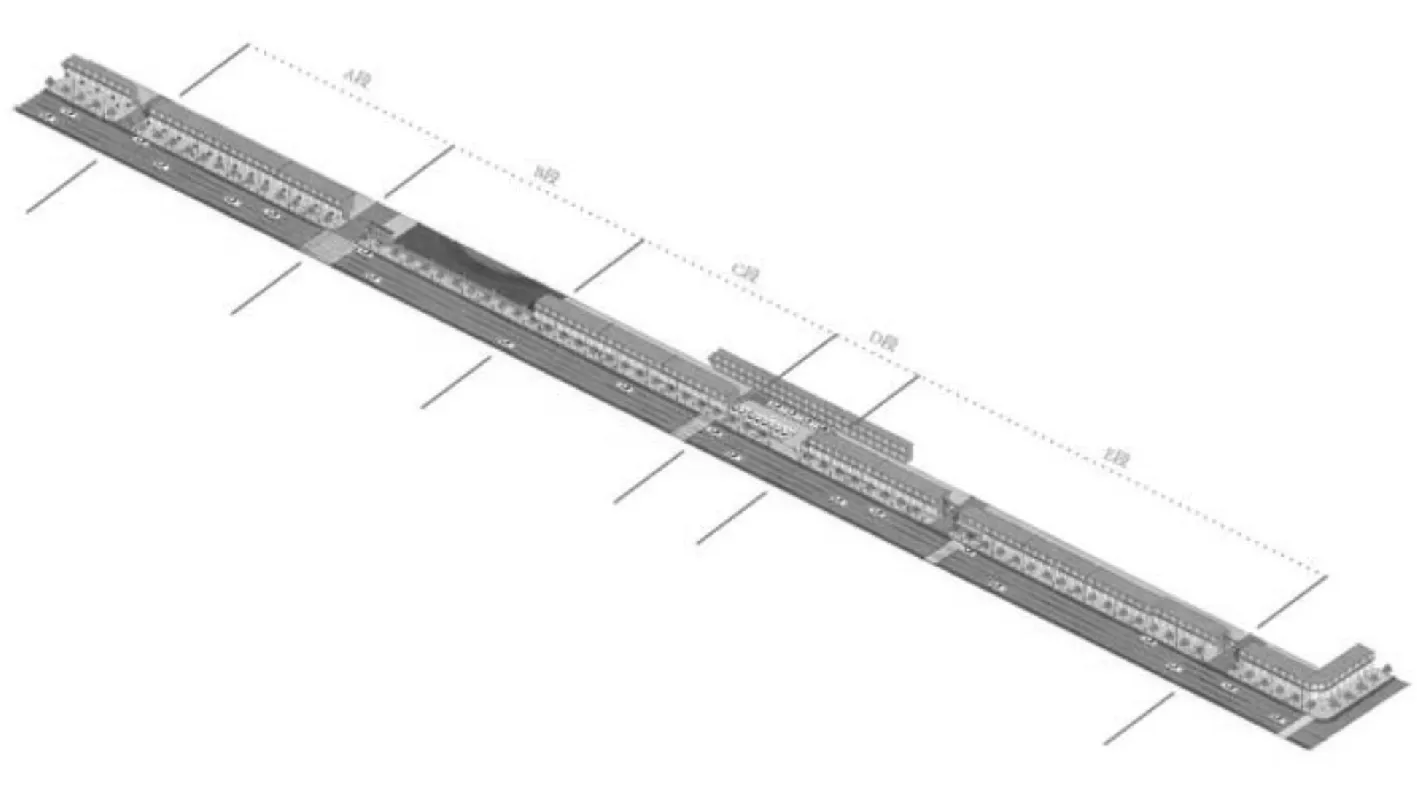

首先解决街道总体上存在的问题:将直接立在机动车道的电线杆拆除,并将管线尽量埋入地下;调整过街人行道的设置位置和数量;调整街道宽度保持统一,取消道路两侧的临时停车位,重新构建设非机动车道。其次根据现状街道类型的分类对路段进行拆分,分别通过相应的规划指引类型进行品质提升(图9、图10)。

图9 蒲阳路现状

图10 蒲阳路规划指引示意

(1) A段和E段规划指引示意。对广告牌位置和风格进行统一协调,增设道路的公共设施设置,A段的人行道宽度达10 m,其充裕的公共空间可补充设置可移动种植箱,种植绿化等。E段应其人行道宽度仅为5 m,因此不需要再在人行公共空间添加绿化以免阻碍行人正常通行。道路上增设并规范自行车停车位,垃圾桶等公共服务设施。缺少行道树的地方,补种行道树。

(2) B段规划指引示意。学校出入口处重新划设人行横道线,铺设减速带,出入口位置设置阻车桩。调整转弯处的绿化种植位置与角度,避免对驾驶员和行人造成视线遮挡。沿街围墙,可考虑做一定的垂直绿化,尽量选择本地植物进行种植。

(3) C段规划指引示意。类似于规划指引类型1的变种形式,公共出入口的台阶应不占用人行道,并对其材质和高宽统一,不符合的部分应重新修砌。沿街底商的广告牌形式和高度应统一设置。

(4) D段规划指引示意。拆除现有实体围墙,将临街空间重新使用起来,设置少量的临时停车场以缓解区域停车需求。设置少量绿化带隔断停车场与人行道空间,保障人行安全。

4 结论

以街区为单元,问题为导向,总结出现有街区道路空间所存在的问题,再根据城市发展、城市规划管理条例,提出合适的问题治理与街区恢复和品质提升的顺序。对街区实施全面综合性的治理建设:优化道路、空间、服务,调整地区产业,治理沿河景观带,打造街区独有特色风貌。

(1)以新型产业建设作为地区发展的基础,使得地区产业多元化。除以现有旅游业、养老产业以外,可增加开展城市农田、创意园区、商圈等新型产业,为地区注入新鲜血液,增大年轻人群所占比例。同时可疏解部分成都市的功能业态,发展其战略定位所需的文化休闲,养老生活服务等宜居业态。

(2)优化整理道路空间。系统的总结现有街区模式并进行分类,分别针对街道空间的水平界面与垂直界面“对症下药”。重新构件城市格网,提高道路网密度,提倡以骑行、步行等绿色出行方式替代以汽车为主要交通方式的道路空间。同时把拆除作为最终手段,优先考虑最小限度的改造整理方式,减少对城市居民生活的破坏,体现以人为本,和谐宜居的概念。

(3)塑造特色街区。根据街区的地理位置和其历史文化、功能定位,以规划管理条例为基础,合理配置,打造具有街区特色、拥有活力、文化魅力的街区风貌。

(4)打造智慧人性化城市。充分发挥智慧城市、智能建筑的概念,增强城市公共设施与市民的互动性,关注弱势群体需求,定点设置呼救设施。对现有市政设施和街道家具做集约处理,保证街面有序与整洁。