“Ma-Mi 唱名”所隐喻的调性原动与音级色差含义—兰德瓦依“威尔第、瓦格纳与二十世纪”述评

2020-09-18周勤如

文 周勤如

2016 年春季,笔者曾以匈牙利音乐理论家厄尔诺·兰德瓦依(Ernö Lendvai,1925—1993)最后一部专著《威尔第与瓦格纳》①Ernö Lendvai,Verdi and Wagner,English translated by Monika Palos and Judit Pokoly. Budapest: International House Budapest,1988.的理论部分英译本为蓝本,进行过音乐分析学方法论的研究生讨论课。大家都认为兰氏的理论十分适用于对19 世纪末欧洲严肃音乐创作的分析和理解,也对正确认识当代音乐史有参考价值。假期,毛羽、赖菁菁、何洛婷、俞梦烨和盛汉等音乐学专业的博士生,将他们分担的译稿整理出来,由笔者通改和补足了“引言”“调模式思维简介”“结论”的翻译。但因为原文为专著,谱例繁多,不适于刊物发表,所以,先写这篇综述,以飨读者。本文所引用的文字和谱例均出自这本专著的英译本,行文中将只括注原书页码。

一、为什么要重视兰德瓦依的分析理论

兰德瓦依以研究巴托克作品著称,曾深刻地阐述斐波那契数列与音乐结构力学的关系,提出十二音轴心体系,推进了人们对新调性观念的认识和运用。在研究过程中,为了揭开曾对巴托克产生过深刻影响的作曲巨匠威尔第和瓦格纳所运用的半音化音乐语言艺术的奥秘,他用柯达伊相对唱名法观念为解码钥匙,以大量令人信服的实例分析,实证了欧洲音乐从七音系统走向十二音系统的进程。

人们对勋伯格感叹瓦格纳走到了大小调边缘的话恐怕早已稔熟。然而,在对瓦格纳作品的分析中,大家也一定读过那种用叠床架屋的和弦功能符号把一个完整的乐思分解得支离破碎的做法。兰德瓦依对这种现象有一个很精辟的论述。他说:

经典时期②指欧洲古典音乐的维也纳经典乐派时期(1750—1825),汉译习惯沿用“古典时期”。的音乐依靠和声功能的凝聚力。而浪漫主义音乐则依靠综合调式的张力,其模式性是一个相对的系统,需要循其自然通过相互参照的手段来分析。通览各家对瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》(下文简称《特里斯坦》)的分析,那种把喻示爱情失败主题开头的八个随旋律模进的和弦分析为五个调的极其简单化的解释纯粹是毫无根据的。没有转调的过程,调高调名何来?(p.10)

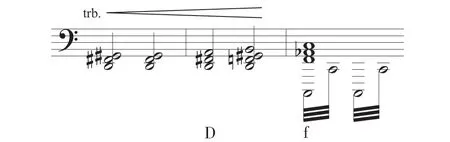

兰德瓦依所诟病的这种割裂完整调性的分析,见梅耶伯格(K. Mayerberger)《理查·瓦格纳的和声》(Die Harmonic Richard Wagner) 第52 页。这个称作“爱之死”的主导动机缩谱如下(见谱例1)。

谱例1 瓦格纳《特里斯坦》“爱之死”主导动机(p.52)③ 谱表上方的字母是兰德瓦依所标注的和弦级名和结构,不是转调或调式交替的调名。

梅耶伯格对这个主题的解释是:“第1小节是♭E 大调之IV,接♭A 大调之V;第2 小节是♭E 大调之IV 的替代和弦,接♭C大调之VI,再接♭E 大调之V;第3 小节是♭E 大调之♭VI 等于♭G 大调之IV……”。梅氏还注曰:“第一个和弦是由♭E 大调属七和弦做准备的,因此它具有双重含义:♭A 大调之主和♭E 大调之下属。”(p.453)

对晚期浪漫派作曲家来说,调式的综合就是走向十二音新调性的途径。然而,梅耶伯格的这种源自德国里曼功能理论的分析方法,在20 世纪十分盛行,并通过苏联教科书 “交替调式”“综合调式性”等论述,至今仍影响着中国音乐理论研究。“交替调式”和“综合调式”并非理论上不成立,而是观念和方法滞后。当人们只认五声或七声调式的时候,超出这个范畴就以“交替”“综合”来解释。“交替”好说,但说到“综合”,就语焉不详,或十分复杂,因为这种概括不切实际。例如,兰德瓦依例举了巴赫清唱剧《约翰受难曲》(见谱例2)中代表行刑兵士晦暗的d 小三和弦和配合 “站在耶稣十字架旁的有他的母亲……”唱词的代表天国之光的B 大小三四和弦之间的直接转换,显然是一个乐思连贯的语义,根本不牵涉转调。如果按教科书把先行乐节分析为—D—t,后续乐节分析为,虽然中规中矩,对我们理解巴赫的音乐却是言不及义。而如果我们说这个连贯乐思的调域音级色差是相差五个升降号的五重下属或五重属的对比,是否可以使我们对其语义张力有“四两拨千斤”的理解和诠释效果?

谱例2 巴赫《约翰受难曲》(p.30)

所以,兰德瓦依批评的不是这种调式综合的现象,而是脱离历史进程,把调性观念死死禁锢在七声之内,用割裂音乐有机发展的方法来“解释”衍变了的音乐形态的做法。

音乐的发展必然要求理论的引领和推动。然而,糟糕的是,古今中外具有前瞻性的理论思想常常被主流意识所忽视,往往来不及完善和晶化便已逝去。所以,后世对前人智慧火花的承接和发扬便成为关键。在兰氏的书中,我们读到他对独居一隅的柯达伊唱名法真情流露的剖析。他说:

分析,只有引向对音乐内容和音乐本体的真实诠释④“真实诠释”,英译是its authentic interpretation,就是说,是基于对音乐本体的语义分析所作的“诠释”。的时候才会被认可。理论方法的价值就在于像钥匙一样帮助我们打开迄今尚不为人所理解的“音乐本体诠释”之锁,进而更深刻地洞悉作曲的奥秘。

我经常讨论相对唱名究竟是一种方法还是一种观念的问题。它是否具有超越视唱教学的功能?如果答案是否定的,这些唱名就无异于空洞的符号。那么,将富于含义的音符转换为相对唱名的真谛何在?我们会相信这些相对唱名符号能够轻易解密经典理论所难以解释的结构系统吗?

在有关将相对论运用于音乐理论研究的讨论中,人们几乎异口同声地说相对论只跟物理有关。其实,相对于七声自然调式的经典和声思维,晚期浪漫乐派的和声是在十二个半音的封闭圈中运动的。前者把和声关系看成是固定的,而后者把起决定作用的和声关系看成是动态的。⑤对这句话的理解是:经典时期的和声音级是明确和固定的,即使转调也是在一个新的调高上建立同样固定的功能关系。而浪漫主义音乐晚期和声的音级和调域关系是相对的,调高的转换被看成是单一调性之内的音级调域化,思维方式因此有了根本的变化。这是因为在封闭的十二音五度循环圈中,很难说有固定的支撑点或明确的进行,就像在绕了一圈回到原点的行程中分析“进行”一样。正是这个原因,威尔第和瓦格纳晚期的作品对死守经典理论的分析家来说就成了无法攻克的堡垒,所有的分析努力都纷纷铩羽而归。

古典旋律可以很容易地用数字低音描述,这种脱胎于七声自然调式系统的方法也可以用于对浪漫乐派音乐的分析。但结果表明,最典型的浪漫派旋律在相当大的程度上突破了古典旋律的外表!我们意识中的感知过程如下:对进行中的每个和弦,我们都会本能地按照七声自然调式的逻辑思考它应该是什么,如果被替换了,就会与常规的和弦比较。这个被替换了的和弦的性质就会被比较所发现的张力差所界定。这种音乐分析的精髓在于相对性,即从总体上把可能分析为调式差异的系统转变为统一的“调性张力系统”。

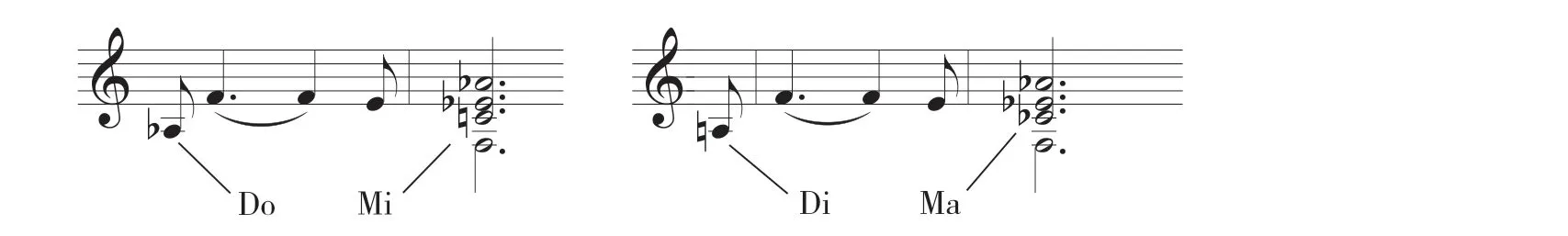

在柯达伊的相对唱名教学法中,一个“Ma”符号就足够用来理解一条疑难旋律的本质。例如,在♭A 大调中,C 为Mi,所以,♭C 等于Ma(♭Mi)。

这就是柯达伊给予我们的理想理论所含有的无所不包的技术。它易于操作,不需要高深理论基础,其密码可以直解,合乎人的经验过程,适于通观音乐现象并发现和解释音乐学的新事实,同时引导我们对音乐在历史进程中有机发展的正确观察。总之,它给予我们一种不仅仅是有关音乐本体结构的,而且是有关音乐语义内容的真实映像。(pp.9-11)

柯达伊唱名法的十二音符号体系是:Do-Di-Re-Ma-Mi-Fa-Fi-So-Si(Le)-La-Ta-Ti。兰德瓦依认识到这个符号体系是一把解开晚期浪漫乐派有调性十二音体系奥秘的钥匙,并指出这个唱名体系的关键是把相对观念(即中国人所说的阴阳观念)植于十二音列之中,因此可以简捷有效地解释威尔第和瓦格纳的那些结构复杂的语义。正是在这个意义上,他力主柯达伊唱名法不仅是一种视唱方法,而且是一种新的调性观念。他总结道:

如果我们把柯达伊唱名法的十二个半音级符号看成是一种对音乐性格的标注,并且懂得这些符号在色调、走向和形神方面的含义,譬如Fi(♯F) 驱动上行而Ma(♭E) 暗示苦痛,那么,通过唱名就能辨别音色的冷暖和音高的张力起伏等音乐本身所具有的一切含义。这样,仅用十二个半音的唱名符号,就能充分理解音乐的语义。没有柯达伊的音乐观念的指导,我根本无望攻克浪漫主义晚期那些伟大作品。(p.7)

回过头来再看巴赫的谱例,我们就会清楚兰德瓦依为什么不主张用交替调式观念去解释,而主张以自然十二音的宏观视野观察c 小三和弦和B 大小七和弦的对置。前者唱La-Do-Mi,暗淡;后者唱 La-Di-Mi,明亮。兰德瓦依的这种认识是在毕生研究巴托克轴心体系之后才霍然觉悟到的。他说:

在1947—1974 年间,我从理论上推演出近20 个轴心体系模型(参看我的英文专著《巴托克和柯达伊工作坊》,1983)。然而,我当时忽视了一个可能性,即相对唱名可能是使和声世界中相互吸引的功能产生“可视性”的最简明的方法。(p.13)

图1 轴心体系及其功能示意图(pp.12-13)

巴托克对轴心体系的认识源自他与柯达伊共同倡导的匈牙利民歌研究,而匈牙利人与东方草原上的匈奴人有血缘和文化上的传承关系。因此,他的轴心体系虽然仍旧是“在十二个半音的封闭圈中运动”的,但与毕达哥拉斯五度循环圈的单向十二次生律不同,是从起始音两侧的下属和属开始各衍生六次。这与笔者所论证过的东方“两仪五度相生自然十二律”观念不谋而合,说明东西方音乐体系在调性观念的最核心层次是完全一致的。在这之前,虽然拉莫和里曼做了巨大的贡献,使下属系统在和声学中取得了理论上与属系统相对的平等地位,但在五度圈这个“基因”层次,提出轴心相对的五度圈和三全音的对极轴还是破天荒之举。

柯达伊唱名法与巴托克轴心体系的相对观念完全一致。他用自然音级Fa 的元音“a”派生其下属方向的变化音级,包括Ta、Ma、Le⑥按理,这个降半音的变化音级应该唱La,而原位的音级应该唱Le,但由于自然七声音阶从古代就已经唱La 了,所以不能更改,只能用Le 通融。;同理,用自然音Mi 的元音“i”派生属方向的其他变化音级,包括Fi、Di、Si、Ti。这就是兰德瓦依所说的“可视性”。因此,柯达伊唱名法也可以叫作“Ma-Mi唱名法”或“Ma-Mi 密码”。

为了追寻巴托克创作思维的源泉,兰德瓦依在研究瓦格纳的同时发现了同样具有研究潜力的威尔第。他说:

威尔第的音乐对我的吸引力之大就像民间音乐对巴托克所产生的影响力一样。威尔第的作品总是矗立在我面前,活像一座寂静无声却终有一天上空会风狂雨骤的要塞。……我们是在发现了威尔第、瓦格纳、李斯特和穆索尔斯基音乐中调式方面的一系列特性之后才意识到巴托克的音乐创作是植根于浪漫乐派这一点的。这种根脉是那么深、那么富有活力,而之前我们对这一点的认识十分不足。(p.7)

这样,兰德瓦依就把“Ma-Mi 唱名法”运用到了对欧洲德意乐派的分析之中,揭示了东方音乐理论的相对观念与欧洲音乐的创作实践在深层的连接点。

笔者在西北民歌音列和音阶形成的系列论文中,论证过由原生商调系的两仪律位合成的自然十二律音阶与平均律十二音列命名上的差异。后来,在翻译郑荣达先生有关曾侯乙编钟的十二律论文时发现,他根据编钟铭文音名所归纳的荆楚清商律十二音位与西北自然十二律的音名完全一致。⑦Zheng Rongda,“12-lü Tone-rows in Zeng Hou Yi Bell Set and Qingshang Music: A comparative study.” Translated by Zhou Qinru. Journal of Music in China,vol.7,no. 2(2017),pp.137-160.至此,我们可以肯定地说东方大地上远古与现代都存在的“两仪五度相生音体系”与柯达伊—兰德瓦依所认定的自然十二音系统完全吻合。这绝不是巧合,而是音乐理论研究在深层次上的殊途同归。

谱例3 十二平均律音列与自然十二音音阶的比较

基于秦腔艺术家们继承唐代俗乐传统所形成的“花音苦音”概念是对阴阳音级色差的感受和隐喻,虽然便于操作,但理论上没有充分展开。实际上,“花音”就是三个骨干音之外的阳仪音,在D 商调系 依 次 为Mi(E)、Ti(B)、Fi(♯F)、Di(♯C)、Si(♯G),次第越靠后,阳性的色彩度就越高;相反,“苦音”就是骨干音之后的阴仪音,在D 商调系依次为Do(C)、Fa(F)、Ta(♭B)、Ma(♭E)、Le(♭A),次第越靠后,阴性的色彩度就越高。⑧参见周勤如《从自然十二律角度看花苦观念的本质—西北民歌新论之五》,《中央音乐学院学报》2019年第1 期。这样,我们就从生律法的基因层次抓住了自然十二音级的“调性原动”和“音级色差”,我们就可能在继承传统的前提下超越古代理论的局限,探索新理论。

至此,兰德瓦依“Ma-Mi 解码分析理论”的主旨已经讲清楚了。下文将引用兰氏的一些精彩实例分析来进一步论证运用“Ma-Mi观念”,探求十二音体系调性奥秘的科学性。

二、兰德瓦依用“Ma-Mi 观念”对半音化综合调式现象的观察

这本专著中研究的谱例都是晚期浪漫派大师们运用半音化综合调式手法写作的。他认为这些写作可以分为三类。他把第一类描述为以Re-Si(D-♯G)为轴的“无调黑洞”(p.14)。“无调”不是“无调性”,而是失去了明确的大小调特征。 他说:

从Re(D)或Si(♯G)上推或下推,每个音级都有一个对称的镜像转位。这种所有细节都一一对称的格局只能用“不可名状”来描述。五度循环圈围绕中心音Re的对称分割造成Re-Si(D-♯G) 和Ti-Fa(B-F)两对三全音组成的整个系统中最具张力的支撑点。这些对称的支撑点也就是大小调音阶中最具推进力的“动音”⑨这句话改成“这些对称的支撑点也就是导致大小调音阶解体的最具推进力的‘动音’”可能更准确。。(p.14)

当西方音乐理论家企图寻找完全相对平衡的十二音音阶模式时,他们也自然地把原始调性中心定在Re 调系。这与笔者“原生商调系”的研究结果是完全一 致的。

兰德瓦依归纳的第二类音阶是“在有调音乐中大量运用Do-Mi-So 和La-Do-Mi三和弦”(p.14)。这就是西方的大小调体系,从某种意义上讲相当于笔者所探讨的“派生宫调系”或古人所说的“诸宫调”。有意思的是,兰德瓦依也把这一类音阶称作“第二类”,并且说,“事实上,这一类应该放在首位”。这就是说,纯粹从生律的角度看,这一类具有派生性;但从形态演化的角度看,派生的调系可塑性超过其原始形态。

兰德瓦依对第三类音阶形态的描述更有意思,事实上,是用他的话语讲阴阳音级即“花音苦音”的色差。他说:

第三类包含典型的调模式色彩:上行的Di(♯C)与Fi(♯F)产生明亮的效果,Ma(♭E)与Ta(♭B)则倾向于暗淡。但是当Di(♯C)与Ma(♭E)用作具有张力的元素时,Fi(♯F)与Ta(♭B)则作为稳定的元素出现。Do(C)与Ma(♭E)分别暗示大调与小调的张力变化。(p.14)

笔者对兰氏的Di 音级“产生明亮的效果”、Ma 音级“倾向于暗淡”和在一定条件下Fi、Ta 作为“稳定的元素出现”的论述深表赞同。Fi(♯F)在中国调式中称为“变 徴”,支持宫。Ta(♭B)在中国调式中称为 “闰”,是一个典型的“苦音”音级,也是“阴变之根”。这是一个稳定音级,而不是 “变音”。⑩周勤如《负阴而抱阳的两仪五度相生阳变九音阶—西北民歌新论之二》,《中央音乐学院学报》2014年第2 期。

兰德瓦依对大、小三和弦这个被从拉莫到里曼的理论家们不断强化了的观念进行了新的语义化解释。他说:

正是威尔第的《奥赛罗》使我意识到必须对基本乐理以及经典和声观念固化在我们心中的诸如大、小三和弦等核心要素重新审视,以便找到更好的途径重新解释。例如,第一幕的(实为♯C)大三和弦,仅仅说“这是I 级大三和弦”,能解释它的语义本质吗?这样解释恰恰忽略了最重要的信息,即这一幕结尾时在星光闪烁的背景中一对恋人冉冉升天所刻画得别具一格的“升华”意境。而这种意境的奥秘不需用理论阐释,仅用相对唱名法即可揭开,因为落幕时融入这部作品的主导动机“亲吻主题”的音乐洪流毫无疑问离开了E大调和♯c 小调的基本调域而明确地用终止性进行和其他过渡性音符转入♯C 大调。如果把E 大三和弦唱作Do-Mi-So,把♯c 小三和弦唱作La-Do-Mi,则♯C 大三和弦要唱成La-Di-Mi!如是,E 和♯C 这两个大三和弦的音调性格和语义性格的对比不言自明。……Do-Di 变换产生了升华的幻觉,唤起星光闪烁的充沛情感。(p.15)

谱例4 威尔第《奥赛罗》第一幕(p.16)

威尔第在《奥赛罗》吉尔达与里格莱托的二重唱中为表现痛彻心扉的效果而在C 大三和弦之后接以♭E 大三和弦,形成从Mi 到Ma 的沉降效果,表现出调性轴心的张力(见谱例5)。

谱例5 威尔第《奥赛罗》吉尔达与里格莱托的二重唱(p.19)

在这个唱段的副歌进入处,伴奏用了♭A 大三和弦(Ma 大调)与F 大三和弦对置,使里格莱托这个雇佣刺客的音乐“充满阴暗的色调”(见谱例6)。

谱例6 威尔第《奥赛罗》吉尔达与里格莱托的二重唱(p.19)

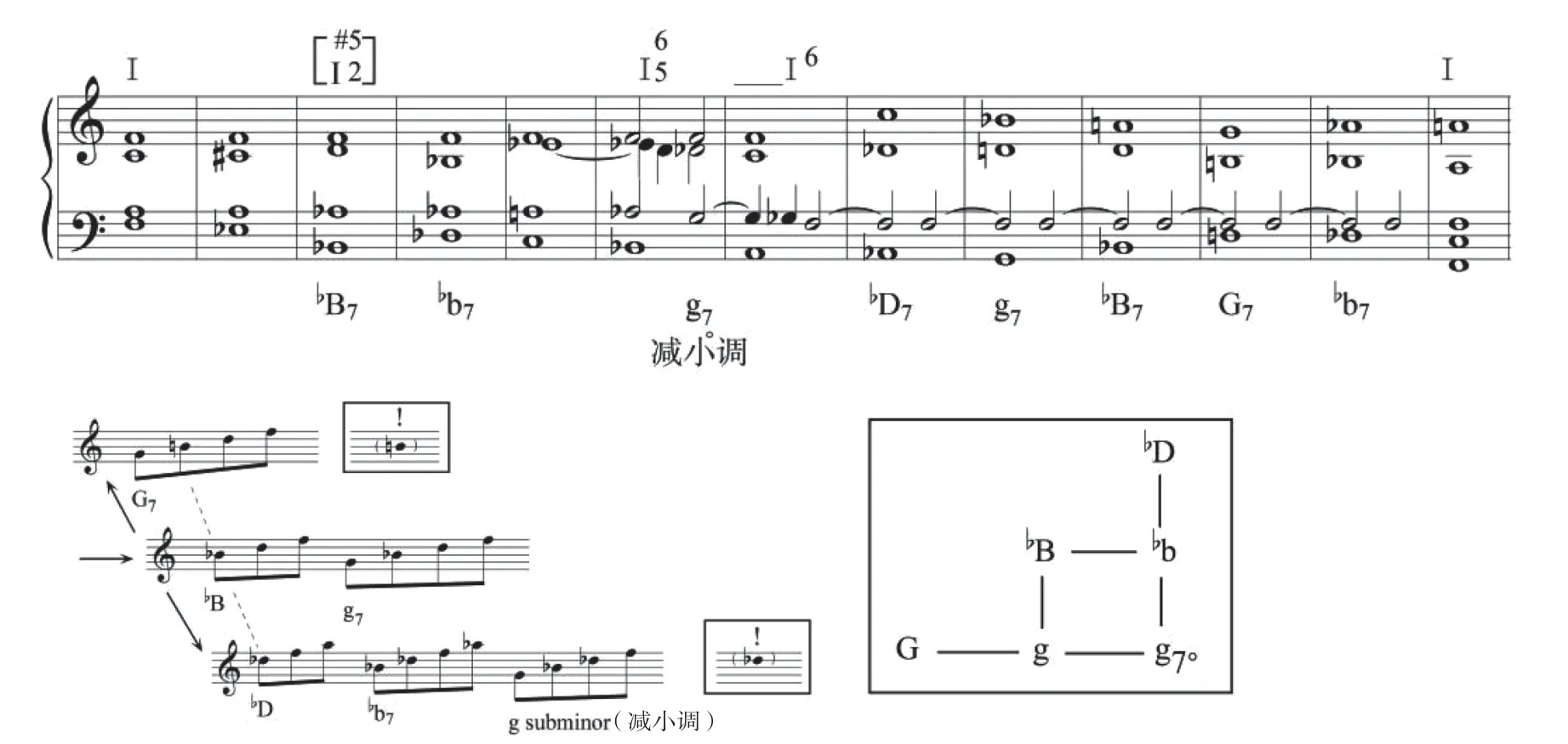

兰德瓦依用“轴心和弦链”的手法对晚期浪漫派和声技巧的分析十分精彩。例如,他把瓦格纳《唐豪瑟》序曲(见谱例7)中的“朝圣者进行曲”主题的上层从第二小节开始分析为构成的主轴,下层分析为构成的属轴。笔者建议读者不要把注意力放在这两个层次是如何叠置的—任何一个主三和弦对位化地叠置一个七级减三和弦都可以达到这种效果。我们的注意力要放在轴心观念上。这样,将观察的视野扩大到十二音体系新调性的宏观层次,而不是在表层割裂地按七声音阶的观念一个一个地确认和弦,或者一旦无法确认这些和弦便认为是“无调性”,就可以清楚地看到这个主题包含了完整的主、属两个轴心,调性是清晰的。

谱例7 瓦格纳《唐豪瑟》序曲片段(p.23)

谱例8 瓦格纳《特里斯坦》终场片段(p.66)

兰德瓦依还分析了瓦格纳《特里斯坦》终场的一个片段(见谱例8),指出其“主轴为,属轴为”。

兰德瓦依还用同样的方法分析了《特里斯坦》序曲中的“渴望动机”(见谱例9),指出它在呈示部中从F 大三和弦到D 大小六五和弦的进行从语义上讲是相差三个调号的升扬,呈Do-Di 的“增阳”⑪“增阳”“ 增阴”“ 升扬”“ 沉降”都是笔者在进行西北民间音乐形态分析时所运用的描述术语。兰德瓦依要解释的意思用这些概念表达更传神。“增阳”或“增阴”就是根据审美判断的需要替换某些补充性音级,如果这种替换涉及骨架音,引起调域的变化,就是情感的“升扬”或“沉降”。趋势。在发展部从F 大小七和弦到B 大小七和弦,仍旧呈Do-Di 的增阳趋势。然而,再现部却一反前态,从F 大三和弦沉降到相差三个降号的大三和弦。其悲剧性的寓意用音乐表达得明明白白。这样,瓦格纳就在序曲的展开过程中用尽了F的轴心,或者说用这个主轴来支撑乐意的陈述。兰德瓦依认为中间部分的和声变奏“张力没有变化,因为F 和B 的对极性消除了彼此之间的张力”。但笔者持保留意见,认为这个变奏是把调域张力扩大到相差六个调号(两个降号加四个升号),其色差的变化是明显的,完全符合展开部的思维逻辑。

谱例9 瓦格纳《特里斯坦》序曲中的“渴望动机”(p.25)

兰德瓦依在上述分析的基础上进一步提出了“对极和弦”的概念并阐述了Di-Ma 张力的语义效果。他说:

接着,他用C 大调与a 小调的关系举例说明,说如果用Ma 来替代Mi,或用Di代替Do,结果构成c 小三和弦Do-Ma-So与A 大三和弦La-Di-Mi 相差六个升降号的对比。他用特里斯坦的“死亡动机”(见谱例10)为例。

威尔第在描写奥赛罗自杀时(见谱例11),音乐由D 大调(La-Di-Mi)突然沉降至f 小调(Do-Ma-So),也是向下属方向突然沉降(六个调号)的张力效果。

谱例10 瓦格纳《特里斯坦》中特里斯坦的“死亡动机”(p.29)

谱例11 威尔第《奥赛罗》中奥赛罗的“自杀主题”(p.31)

兰德瓦依对特里斯坦和弦也进行了独到的分析。他说:

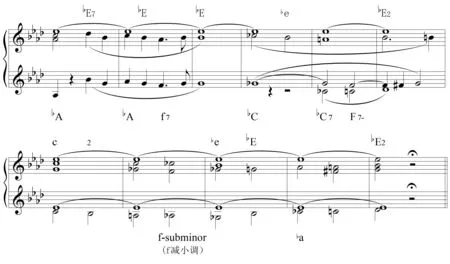

我之所以看重相对唱名法,是因为它能把“理论”带给那些仅熟悉基本乐理的人。我们来不自量力地挑战一下经典理论:让听众感到揪心挖肺的特里斯坦和弦究竟是什么?除了从理论上考虑,是否还必须凭自己正常的音乐直觉判断?我们可以本能地知道f 小三和弦和大三和弦是关系和弦。而再用色彩黯淡的Ma 音来取代Mi音C,我们立刻就可以感知其扭曲的张力。于是,特里斯坦和弦()可以做两种解释:其一,f 减小七对极和弦;其二,f 小小七和弦的Mi 音Ma 化。特里斯坦动机的基本形式是从音开始的(如序曲的结尾)。假如瓦格纳从A 音开始,以f 减小七和弦作阻碍终止,Di-Ma 对极的张力效果会清晰可辨。(p.44)

谱例12 瓦格纳《特里斯坦》序曲中的“特里斯坦动机”(p.45)

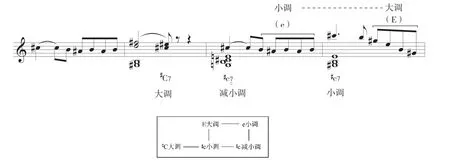

引文中“f 减小七对极和弦”指特里斯坦动机开始总是用F 大三和弦伴奏旋律音Fa,但随之却进入它的对极和弦,也就是特里斯坦和弦(,见谱例12最后一个和弦)。这个和弦是一个减小七和弦,也可以说是小小七和弦临时降五音,即引文中所说的“Mi 音Ma 化”(兰氏称为“Subminor”,可译为“减小调”⑫“Subminor”和“Supermajor”是两个深入研究音程性质的术语,前者指比小音程略小但比减音程略大的音程,后者指比大音程略大但比增音程略小的音程。但兰德瓦依借用的这个术语专指比“小小七和弦”更晦涩的“减小七和弦”。谱例15 下方的两组图示解释了相关和弦的转化过程和功能结构关系。如是,则“同名调”有了三层派生关系,即“(同名)大调”、“(同名)小调”和“(同名)减小调”。前两者是在大小调体系的乐理中明确了的色彩性调关系,而“减小调”是在扩大了的十二音综合调式体系中才出现的色彩性调关系。)。这个和弦等音转换之后相当于五个升号调,与F大调相差六个调号,是对极和弦关系。

兰氏进一步观察到特里斯坦和弦可以用四种不同的解决方法进入E、♭B、♭D 和G调(见谱例13),这在经典和声学中已有定论。但把四个半音化音级看成十二音体系中的四个调域,并把四个调域形成的轴心看成体系的支撑点,是兰氏独到的理论贡献。

这样,整个序曲乃至整部歌剧的调性布局就有了章法。在这部专著中,兰德瓦依还用了相当篇幅论述巴托克的综合调式在威尔第、瓦格纳等晚期浪漫乐派作曲家作品中的习惯用法,此处不一一细数。兰氏最重要的贡献不是归纳这些现象,而是运用Do-Di 和Ma-Mi 转换观念来统观这些现象。一方面使我们对音乐结构的认识更加宏观,另一方面使我们对音乐语义的理解更加直观。这就好比中国文论中所说的画龙点睛,原来散漫的勾勒,加上这一笔,“龙”就活了。

三、兰德瓦依对轴心体系功能逻辑的论述要点

任何新理论学说的提出都是向传统思维的挑战,会遇到各种质疑和不解。相信兰德瓦依也不断面临这种考验。因此,在这本专著中,他专门开辟一章论述“轴心体系是否能在真正意义上被理解为功能体系”(p.53)。他首先例举了威尔第《奥赛罗》中“圣母颂”(见谱例14)。

谱例14 威尔第《奥赛罗》“圣母颂”(p.53)

兰德瓦依的论证如下(经笔者综述):上方持续音♭E 决定了和声中只能以♭A 为主,♭E 为属。属类和弦综合了♭E 大、♭e 小和c 小三种变体,主类和弦综合了♭A 大,♭a 小和f 小三个关系调。这三个关系调域可以被f 减小七和弦(F-♭A-♭C-♭E,见第8小节)联系起来,形成中心。其中F 与♭C(B)不但将音响对极化,而且将其凝聚为一个同质的单元。兰德瓦依认为将具有类似关系的和弦纵横串联或并行就可以形成主、属与下属功能轴心。例如,威尔第《法斯塔夫》夜晚场景大钟的十二声敲击(见谱例15)是典型的下属功能对极化的例子。作曲家将IV 级()的根音Di 化为B,就得到G 大小七和弦;将三音Ma 化为,就会引出g 减小七、小三或大三和弦。所有这些排列结合的可能性都用在了这段音乐中。这也是一个只有从宏观的轴心层次才能看得出来的音高的结构功能关系。

谱例15 威尔第《法斯塔夫》“钟声”(p.58)

兰德瓦依下面一段话很有启发性:

在轴心体系中,代表下属与属功能的并非IV 级和V 级,而是那些将五度圈均等三分的、与主音构成增三和弦关系的音级。例如,C—E—♭A 具有主—属—下属的功能。然而,威尔第的奥赛罗与苔丝德蒙娜“爱之二重唱”开头所呈现的增三度关系令我意识到这种现象其实可以通过相对唱名破解。这段二重唱丰富的情感变化归功于下属功能的极度“拓深”与属功能的极度“增高”。按经典和声的终止进行,主—下属—属—主应该是♭G—♭C—♭D—♭G。在主三和弦之后,如果用下属和弦(♭C—♭E—♭G)的等音和弦(B—♯D—♯F)上方小三度的D 大三和弦代替下属和弦,则下属功能的反张力就会增强。另一方面,如果属和弦被低小三度的♭B 大三和弦代替,则属功能的正张力会被增强。这样,主功能♭G、下属功能D 和属功能♭B 就具有增三和弦的关系。(pp.59-60)

他又例举“复仇二重唱”片段中(见谱例17)A 大调—♯C 大调—F 大的调运动,指出这就是轴心观念下的主—属—下属进行。

谱例16 威尔第《奥赛罗》奥赛罗与苔丝德蒙娜“爱之二重唱”(p.59)

谱例17 威尔第《奥赛罗》“复仇二重唱”(p.60)

谱例18 威尔第《奥赛罗》第三幕结尾(p.60)

他还用这个理论有效地解释了第三幕结尾增三和弦关系的终止式进行C—♭A—E的主—下属—属功能关系(见谱例18)。

兰德瓦依按轴心体系,将C 调的正格终止式归纳为:1)G7→C,经典正格终止式;2)♭B7→C,混合利底亚或其他民间调式的属—主终止式⑬英译本原文为“modal dominant cadence”。;3)E7→C,浪漫时期流行的三级属和弦终止式;4)♭D7→C,弗里几亚属—主终止式。G-♭B-♭D-E 处于一个减七和弦的关系中,因此,从理论上说,这四种终止式的属和弦构成了一个制导性的轴心体系,但每种解决形式的个性仍依赖于主题的模式化进行。兰德瓦依举了一个十分形象和易于理解的例子。

《奥赛罗》第一幕雅各与罗德里戈的二重唱由于连续运用了♭G-♭A-♭B-C 的混合利底亚模式化属和弦而使张力渐趋强烈。⑭对这种连续变体属和弦语义—张力变化的理解要“代入”某属和弦假设的主和弦按下列步骤推算。如♭G之主为♭C,♭C 音级之Mi 音级为C,♭G 和弦之三音♭B 下行至♭A,于是进入♭A7,即♭D 之属七。余类推。连续进行的每个属和弦都用Di 音级取代Do 音级,于是形成了与歌词完美配合的和声。例如,当雅各踮着脚唱 “mio” 的时候正好出现Di 音级,不仅强化了歌词,而且表现出这个海军少尉对高几个等级的舰长军衔的妒忌。(p.63)

与谱例19 的Di 模式化相反,下行大三度的E7→C 将所期待的A 大三和弦的三音Ma 化,谱例20 中(歌词“结束了,结束了”)的伴奏语义不言而喻。

谱例19 威尔第《奥赛罗》第一幕雅各与罗德里戈二重唱(p.63)

谱例20 瓦格纳《女武神》沃坦预言众神的黄昏(p.66)

四、兰德瓦依对Re 调系与Mi 调系的觉悟

另一个发人深省并令笔者欣喜的要点在“根音位置—转位”一章,兰氏开篇即问:

如果我问“纯五度协和吗”或者“主四六和弦可以产生协和稳定的效果吗”之类的问题,读者可能认为我疯了。然而,我们事实上已经到达了必须重新评估经典音乐理论的时刻。对于一个受教于欧洲音乐的音乐家,一条旋律是否可以用与“调性”相反的和声配置是个无法解答的谜。然而某些旋律的古代特质却存在于四六和弦的结构之中。在下列民歌中,旋律的主音与调性无疑是E,但其和声却是a 小三和弦。(p.81)

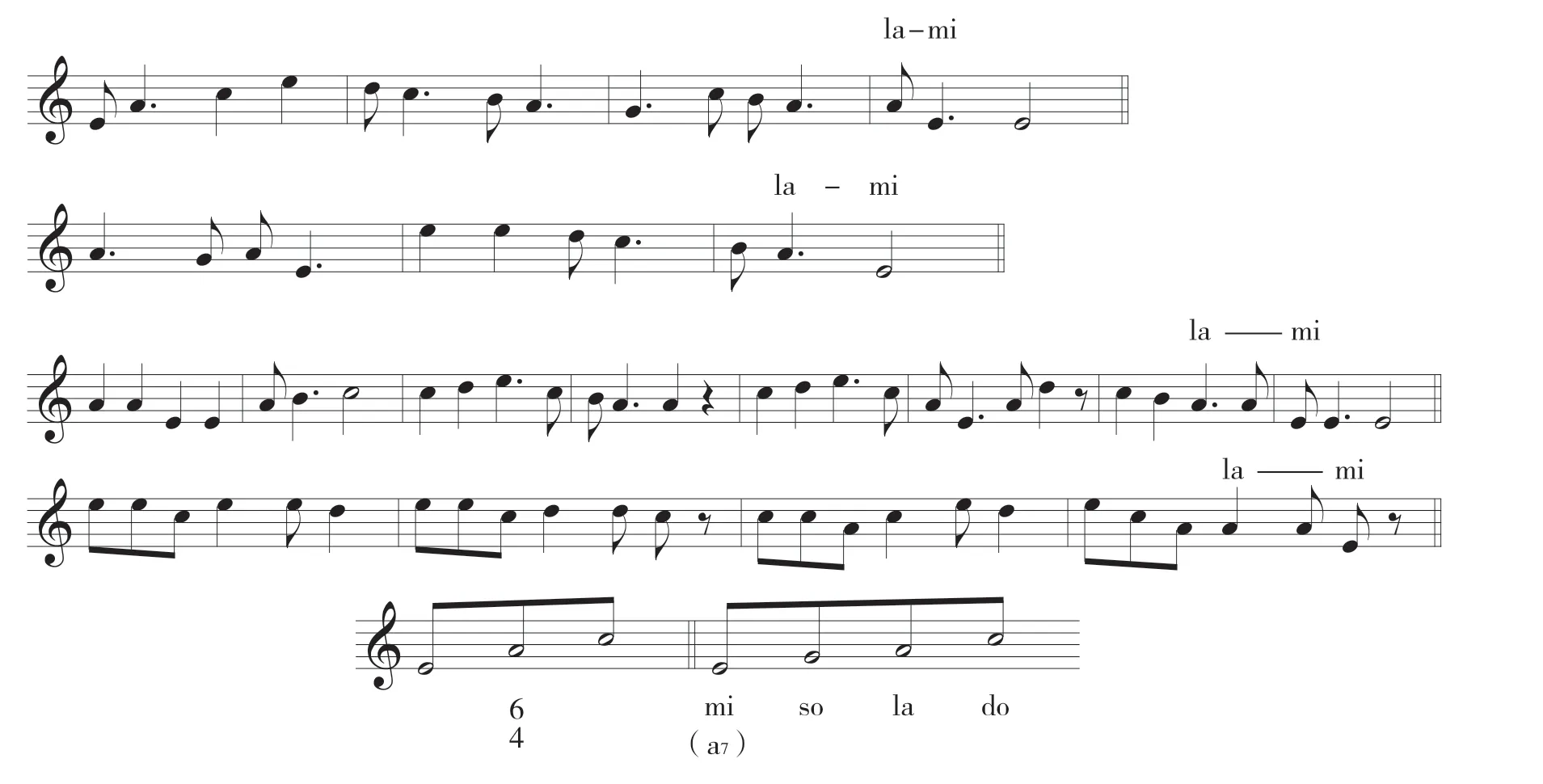

谱例21 匈牙利民歌(p.81)

从谱例21 的四首匈牙利农民歌曲和兰德瓦依归纳的音阶可以看到,他正在讨论的是Mi 调式这个欧洲音乐理论家已经不太敏感的或“忘记了”的现象。他解释道:

如果我们意识到这些旋律是早期“调模式”的产物,其含糊性便迎刃而解。所引旋律的和声与调性意义皆取决于Mi 五声调式(或弗里几亚调式)的特性。它所形成的音高关系并非a 小三和弦,而是以E 为根音的Mi音阶。La→Mi终止式正是其特色。……这不应看作原位三和弦的第二转位或派生构造,而是与原位三和弦平起平坐的音乐要素。(p.82)

他用柯达伊《哈里·雅诺什》Mi 调式五声音阶(C-♭E-F-♭A-♭B)主题(见谱例22)证明“在这种古代风格中,恰恰是纯五度显得尖锐地不协和!”他认为第五小节纯五度C-G 之所以作为下拍点上最紧张的不协和音程需要解决,是因为这个纯五度相对于其他音级最具有Ti(阳仪)的张力。⑮这个主题的音阶按两仪五度相生的次第是So—Do—Fa—Ta—Ma—Le,So 离生律中心Re 最近,所以最具阳性。

谱例22 柯达伊《哈里·雅诺什》主题(p.84)

兰德瓦依在对这种现象的分析中非常正确地点出了Do、Mi 两个调系的“对称中心在Re”,而变格La-Mi 终止式与正格So-Do 终止式是“互为镜像”。他的原话是:

在经典的大调旋律中,Do 代表系统最稳定的点,而在四六调模式旋律中Mi 扮演着同样的角色。这里的问题在于为什么Do和Mi 是两个系统最稳定的点呢?如果把它们按五度排列为五声音阶Do-So-Re-La-Mi,就很容易看出音阶的对称中心在Re。我们早就发现,变格四六调模式以La-Mi终止式为基本进行,而经典和声的基本进行是V—I 即So-Do 终止式。这或许解释了东西方思维方式的事实,即以Re 为对称轴心,经典和声的So-Do 终止式与变格的La-Mi 终止式互为镜像,Do 及其倒影Mi可以等同地作为主和弦的基音。在此原则背后,存在着一条重要的自然法则,即大三和弦由泛音列上三个最近的八度、五度、大三度泛音组成,而在Mi-La-Do 四六结构中,这三个音最近的泛音相互“和声化”,例如Mi 的八度、La 的五度和Do 的大三度交集于Mi。在四六式旋律中,Mi 扮演着“参照坐标点”的角色。(p.84)

作者的这个解释方向是正确的。他对晚期浪漫派作品深入肌理的音乐分析不是引导他走向否定音调本质属性的“无调性”极端,而是引导他触到了与东方两仪五度相生自然十二音体系相遇的关键点。这是难能可贵的。当喉声唱法在世界上获得承认之后,有越来越多的人倾向于对音乐自然形态的研究,但真正将喉声唱法所代表的远古口腔自然和谐音律与人类进入文明社会后发现的五度相生律与纯律结合起来做系统的乐学和律学研究,目前还刚刚起步。兰德瓦依对“La-Mi 调式”的认识还处于感性为主的阶段。他虽然把Re 当作“对称中心”,却没有把它看成“生律中心”。他推测La—Mi 终止进行之所以成立是因为这个进行是So—Do 进行的镜像。但是他的这种解释忽略了So—Do 进行是属—主进行,而其倒影La—Mi 是主—属进行这一反功能的差异。因此,他的推断没有解释清楚两者调性关系实质上的一致性。

五、兰德瓦依对调性、调模式和无调模式的论述

在第三章最后一节,兰德瓦依对调性、调模式和无调模式做了概括的论述。⑯这里,笔者试用“调高”来汉译“key”,用“调模式”来汉译“modality”,用“有(大小调)调(模式)的”来汉译“tonal”,用“无调(模)式的”来汉译“atonal”,用“调性”来汉译“tonality”,用“无调式”来汉译“atonality”。“调”与“调性”的内涵应该分离开来。“调”指凝聚为一个有确定音高的、有中心的、有表现力的乐音组织,即音调,所指为实体。“调性”指乐音的本质属性和音调在音高关系方面的基本属性的总和,所指非实体,而是实体的形而上。“调(模)式”是音调的模式化,既受调性制约,也受历史、地域、语言和其他民族文化条件制约,由“调式音阶”代表。如是,在话语逻辑关系上就不会出现模棱两可、似是而非的问题。“无调式”指二十世纪先锋派所主张的否定一切形式的调式和调中心的音乐形式。但调性随乐音与生俱来,不可能消亡。有人可能说,既然“tonality”汉译为“调性”,“atonality”译为“无调性”又有何妨。如果单从字面上看,这种说法似乎有道理。但问题在于我们当初翻译国外教材时混淆了“tonality”(调性)与“key”(调高)这两个概念,并且在国内教材中把调性明确定义为“调式主音的高度”。这就导致我们的研究踯躅蹉跎,六七十年讨论不清一个基本理论问题。翻译学原理告诉我们,字面上的对等不等于实质内容上的对等。当字面对等违背了实质内容的对等或不能清晰地表述实质内容的对等时,必须舍弃字面对等而选择实质内容的对等。这就是著名的奈德“灵活性(功能性)等值”的翻译原则。参见王德春《语言学通论》,北京大学出版社2006 年版,第491 页。他说:

我倾向于认为西方音乐辩证系统的发展是由于无调(模)式张力—解决系统的发现与综合调(模)式张力—解决系统的发现这两种语言学因素促成的。

巴赫是决定了后来两个世纪音乐进展的播种人。清唱剧《约翰受难曲》一开始的那个乐句可以证明这一点。当“神圣”音调与“魔鬼”对峙时,巴赫用反调模式象征性地、也是最直接地刻画两者之间天壤之别的性格:基督用最自然的纯五度音程,而犹大用减五度音程。减五度音程将有调模式的音调系统一分为二,与此相应的发展就是后来用减七和弦将五度圈一分为四。(p.119)

谱例23 巴赫《约翰受难曲》(p.119)

兰德瓦依接着说了一句很重要的话:

没有调性原则与远距离因素的对抗,西方音乐具有特性的 “张力—解决”系统的演进几乎是不可能的。换言之,有调模式的非对称因素与无调模式的对称因素的相反相成变成了推动欧洲音乐发展的潜在脉动。(p.119)

兰德瓦依所指的“演进”是从上例所示巴洛克时期音乐以减七和弦为性格化“张力”和弦开始的。他指出:“正是这个和弦对称地将五度圈以自然音调系统的Re 为对称中心, Re-Si(D-♯G)为对称轴分割”。(p.119)

关于综合调式思维所引起的张力原则,除了前文所述的一些典型的例子之外,兰德瓦依又举了威尔第《奥赛罗》中代表奥赛罗主要音乐形象的“亲吻”主题。这个主题的先现被称为“海之咆哮”主题(见谱例24),两者几乎完全相同:

谱例24 威尔第《奥赛罗》“海之咆哮”主题(p.121)

我们引用作者对这个片段分析的原话:

“亲吻主题” 一开始出现在铺垫性的场景中:奥赛罗站立在一艘由远而近的颠簸的战船上。在码头观望此景的雅各的心愿是“让大海饥渴的深渊把他吞噬了吧!”然而,转瞬之间却听到水手们“咳,划哟!咳,划哟!”的呼喊,音乐也配合抛锚声在E 大六和弦上达到了高潮,随之进入终止式。这个片段的音乐在后来奥赛罗行将沉没于“销魂之海”时几乎被以♯C-E-G-♯A 和声背景下出现的“亲吻主题”原样重现。当乐队在E 大六和弦轰然鸣响的瞬间,我们仿佛再次听到了“咳,划哟”的呼喊声。

……在剧情中,将理智吞噬和毁灭了的本能和欲望之“海”是用一个无调模式的♯C-E-G-♭B 减七和弦来象征的。不仅“海之咆哮”动机与此有关,奥赛罗登场第一句唱中的“大海”一词也引出了这个和弦,甚至雅各第一句唱中的“大海之深”也是如此处理的。这个主题的无调模式结构应该用作范例。E 大调与♯c 关系小调和♯a 减小调的综合是在旋律中E 大调的La(♯C)、So(B)和Fi(♯A)的进行中完成的(如“亲吻主题”开头小节所示)。然而,音乐的真正驱动力却产生在(和声的)综合调模式转换之中,尽管在谱面上并没有显示E 大调—e 小调或♯C 大调—♯c 小调—♯c 减小调的进行。(pp.121-123)

谱例25 威尔第《奥赛罗》“亲吻”主题(p.123)

谱例24 和25 告诉我们,尽管在这两个主题中的综合调模式关系可以像谱例25下方的图表来分析,但这种用减小七对极和弦“一步到位”所塑造出的音乐形象用方块中的繁复调式分析已经无能为力。这时,理论家们如果能够跳出七声调式的观念,从十二音自然调性的角度观察这些现象,就可以从一个更宏观的角度解释那些从前绕来绕去也说不清的现象。笔者根据对西北民歌的研究经验,对兰德瓦依的“Ma-Mi 分析法”的潜力深信不疑。兰氏用他的话语对这个问题做了概括。他说:

我们已经厘清了不对称的有调模式音体系与对称的无调模式音体系的关系。无调模式音体系的对称中心是Re。以Re 为中心对称地四分五度循环圈得到Re-Si(D-♯G)和Fa-Ti(F-B)两个三全音轴。所以, (在有调模式的音体系中)大调的Ti-Fa(BF) 和小调的Si-Re(♯G-D) 扮演着不协和的“敏感”角色不是偶然现象。这就是导音存在的原因。(p.125)

这就是说,有调模式和无调模式的音乐调性同根。在有调式的音乐中,三全音对称轴被拆分为大调性的Ti-Fa(B-F)轴和小调性的Si-Re(♯G-D)轴,十二音的划分因此不对称,音阶的构成因此有五声、七声之分;在无调模式的音乐中,十二音被对称划分,我们便必须在声学、乐律学的基础上以新的调性观念探索音高结构的新理论。

结 语

兰德瓦依是一位热情洋溢、见解独到且犀利的音乐理论家。他说:

根据艾丁顿⑰英国著名物理学家家。的说法,一个理论数学家在用他所创造的那些符号工作的时候从来是不确知自己在干什么的。一个应用物理学家也只是出于职业的本能认识到他所摆弄的那些符号有可能反映或描述出某种能够提供他认知现存世界的结构系统。然而,胸怀一幅抽象的蓝图,他或许可以以传统的方法为出发点超越自己的攫取力和理解力,去看透曾被认为高深莫测的外部现实世界的功能和本质。(p.128)

我怀着崇敬的心情把他的这部著作介绍给国内学者。希望这篇综述能够承接肖淑娴先生在20 世纪80 年代初对兰德瓦依的引介,继续引起国内音乐理论学界的兴趣和觉悟。笔者相信,深藏在东方大地上的音乐理论原种一定会在不久的将来发出新芽。

前文提到,兰德瓦依理论的一个局限是,虽然他已经指明了轴心体系的相对性,但仍认为五度循环圈是一个天经地义的“封闭”系统,而东方两仪五度相生自然十二律的阴阳鱼是一个鱼尾开放的系统。这决定了在今后的研究中,我们要花大气力探索许多兰德瓦依来不及看到的乐学和律学问题,并且,可能会遇到比兰德瓦依还要大的阻力。但无论如何,我们已经看到了东西方音乐理论“深层同根,表面异株”的端倪。这对我们不啻为一个有益的启示。