“自然力之交互”

2020-09-17王振

王振

摘 要:自然在与艺术的关系中长期处于劣势,传统美学和主观自律性的审美理念都贬低自然审美,忽视自然的本真力量。当代艺术现场语境拓展的现状促进了审美基础的客观性转向,这有利于自然美在当代艺术中的回归。自然力的交互作用迎合并进一步促进了艺术现场语境的拓展维度,自然审美的“现场模式”构建了融合自然,语境,审美者三位一体的多元化互动空间。对自然力交互作用的关照匡正了自然与艺术的关系,拉近了人与自然的距离。

关键词: 当代艺术;自然审美;现场语境;自然力;交互作用

中图分类号:B83-02文献标识码:A文章编号:1003-1502(2018)04-0081-07

一、问题的提出

在追求生态文明和可持续发展的时代主题下,环境问题和自然审美成为了美学批评的热点话题。从逻辑先后顺序上看,自然审美当早于艺术审美,但无论是中国还是西方,关于自然审美并没有形成较为成熟的方法论体系和价值观。相反,历史上的大多数理论都倾向于艺术美学,艺术审美在很早就达到了自觉,并在以后的不同时期不断进行着改进和完善,形成了庞大而丰富的理论体系。值得注意的是在美学兴起和成熟后,自然和自然审美便被整体忽视,自然的有机之美和本真力量不能如其本然地发挥它应有的功能。自然物在被欣赏中常被主体视为文化和经验的附会产品,成为了人类意识再创造的形式符号。

当代艺术理论研究在很大程度上致力于对传统审美经验的反思,很多艺术行为以现场的流动性和语境的多变性来抵制人类中心主义固化了的主观自律性。现场语境审美维度的拓展已经成为主导当代艺术发展的关键因素,这就为自然在当代艺术中的应用创造了有利的客观条件。同时,自然物的有机之美和自然力的交互作用也极大地促进了艺术现场语境的拓展,引发了语境的流动性以及其内部产生各种新奇关系的可能性,这也进一步奠定了自然美在当代艺术中回归的基础。那么自然审美能否在当代艺术中建立合适的审美模式?在与艺术的合作中能否达到审美自觉,从而解决自然应当审什么和怎么审的问题呢?本文即针对上述问题进行初步地探索和回应。

二、当代艺术现场语境拓展中的审美基础

(一)当代艺术语境拓展的现状

语境,常指语言环境,影響语言上下文关系的时间、空间、物理、文化、情境等一系列因素都可称之为语境因素。从逻辑上看,语言的应用和形式的选择应当充分适应或关照语境因素之间的客观联系,而不是通过主观的语言形式去篡改和固化语境因素。语言形式的主观化和自律性即是脱离和固化语境的结果。

当代艺术理论已经充分意识到语境固化的危险,它不仅导致艺术创作和欣赏沉溺于主观风格化的形式泥潭,同时也使审美主体丧失了对现实关照的热情。因此,当代艺术致力于对语境流动性和变化性的探索,在语境拓展中挖掘艺术发展的现实动力。这种反思不仅只针对理念固化的主观自律性,同时也是对当代艺术语境现状的内在体现。加利福尼亚大学艺术史教授权美媛在论及当代艺术空间语境时谈到:

“占主导地位的现代主义未玷污而保持纯洁的理想主义空间,从根本上被自然风景的物质性或者混杂而平淡的日常空间所置换。艺术空间不再被视为一块空白的石板,擦拭干净的书写板,而是一个实实在在的地点。处于这种上下文中的艺术对象或事件,是要让每一个观看主体通过亲临现场,在对空间拓展和时间延续的感官即时性中进行此时此刻、独来独往的体验。”[1]32-33

现场是当代语境呈现的现实基础,一个实实在在的地点客观存在,其间充斥着各种语境因素交互的关系网,一个现场即一个有机的力量场域。作品不能回避或孤立这个力量场域,相反它要激发场域当中的力量互动,与之建立一种真实且充满生机的联系。“现场感”即审美主体对作品与现场语境联系的感官体验,它是主体对现场内在交互力量的直接反馈,同时也是当代艺术审美的现实基础。现场的流动性和易变性是当代艺术的一大特征,这也是导致语境整体拓展和局部变化的逻辑原因。由此原因,主体的审美模式也应随之作出调整,美国当代艺术家罗伯特·巴里就现场性作品谈到自己的立场:

“现场性的作品,涉及到既定地点的环境成分。现场性的作品在规模、大小和方位上取决于现场的地形状况,不管它是城市、风景区还是围着篱笆的建筑工地。作品变成现场的一部分,从观念和感知两方面参与对现场组织的重新构建。”[1]33

现场组织即对现场语境因素关系的综合把握,即时性和偶发性的现场特点使语境因素间的关系不断变化。欣赏者不能以一种固化的欣赏模式去套用多变的语境关系,而要根据语境因素的变化适时重构自身的感知,培养自身以一种积极而敏锐的态度去融入现场,去发现语境关系互动中的变化维度和张力。由此可知,现场语境的关系空间已经成为当代艺术关照的主要对象。

(二)当代审美模式建立的基础

伴随着语境因素的日益丰富和整体语境的拓展,当代艺术的总体叙事结构都在朝着一种现场语境化的方向发展。由此,相应的审美模式也应随之作出基础性的转变。针对当代艺术审美基础转向和重构的问题,我们可以从三个维度进行具体讨论:第一,从主体出发,分析审美态度;第二,从客体出发,分析审美范围;第三,从功能出发,分析审美价值。

1.审美态度(aesthetic attitude)作为一个概念指主体在审美活动中形成的对待客体的一种主观化的心理倾向。它在很大程度上影响着审美主体感知对象的方法和方向,是审美经验在主体意识上的直接体现。因此,审美态度属于后体验的主观心理产物,从逻辑先后顺序上看,审美态度的产生应在审美欣赏之后,并且应以审美欣赏作为其建立的基础。审美欣赏(aesthetic appreciation)作为一个概念常具有过剩的抽象意义而无法具体界定,原因在于人们惯于以后经验的主观理念直接将审美欣赏理解为多样性的审美态度,而不是单纯的将其视为前经验的审美过程。从最朴素的意义层面理解,审美欣赏的概念应指主体对客观对象感受、体验和判断的实践过程。这一概念还原了审美欣赏的初衷,即发现和体验客观之美。利用这一概念并结合上述当代艺术语境拓展的现状,便可以从朴素欣赏的角度为当代艺术中的审美态度建立一个逻辑基础,即发现和体验现场语境空间的客观之美。由此基础,我们可以从传统典型的审美态度和模式出发进行反思性的讨论,通过对比进一步建构合理的审美态度基础。美学理论家阿诺德·博林特在其《走向环境的现象学美学》一文中谈到:

从阿多诺的分析,我们可以看出两点自然美被搁置的原因:(1)传统美学固化了艺术高于自然的错误观念;(2)人的主观自律性被抬高到极端的地位,从而忽视一切纯客观的自然因素。在传统的艺术观念中,审美的价值和基础是主观的自我关照,即享受主体赋予客体观念、符号意义的和谐性与自律性,以及从这种自律性中所产生的主观满足感。由于艺术是这种主观自律性呈现和表达的最佳形式,所以就被推向了高高在上的神坛。自然美的客观属性不利于这种自律性的发挥,所以就变成了被曲解,附会和忽视的对象。自然要在审美中重新确立地位,就要突破这种主观自律性,建立客观的审美基础。上文已经讨论过当代艺术审美基础三方面的客观性转向,由此,我们可以通过分析自然在这三个方面对客观性转向增益与否来判定其在当代艺术审美当中应获得怎样的地位。

1.自然对客观审美态度的增益:在分析自然对审美基础客观性的增益与否之前,我们先要了解自然物本身的一个内在属性,即有机自然力客观的交互作用,自然物内部与其所处环境之间存在着一种先验的,有机的力量交互联系。这种属性使人们很难脱离环境而孤立地审视自然物,如我们对一只鸟进行审美,当它自由飞翔时,我们会同时关照蓝色的天空;当它静止休息时,我们也会同时关照它所栖息的树木;即使将它关在笼子里面,我们也会产生这个笼子是否适合于它的疑问。所以我们很难设想在真空中存在着一只鸟是什么样子,如果真的存在这种情况,那么这个真空的环境也必定会成为我们关照的对象。相反,一幅绘画就不存在上诉这样的属性。当我们在美术馆看画时,很少考虑画与美术馆的环境有何联系,甚至有些时候也不关心画面当中所画的是什么,我们关心的仅仅是色彩、笔墨、比例、构图、透视等形式关系是否和谐。由此对比,我们可以发现自然较人工艺术品的一大优势,即自然力能够触发审美对象与审美现场的环境产生有机的互动联系。在明确此优势后,我们便可确认自然对当代审美态度的客观性转向有所增益。首先,自然力与环境空间现场的交互作用推动了人们对现场整体语境的关照。其次,自然力不仅作用于现场环境,同时还作用于审美主体,使审美者不再主观地评定作品,而是客观地参与并体验现场。

2.自然对审美范围客观性的增益:上文谈到当代审美范围具有适时和开放性的特点,其客观性转向建立在现场语境内部关系的丰富性和外部流动性的基础之上。首先,从内部关系的丰富性上看,自然本身的物相、物性就有别于人造艺术门类的单一自律性,具有新奇和丰富多变的特点。同时,自然物内在的有机自然力又可以主导自身和现场语境因素之间建立丰富的互动关系。其次,从现场变化的流动性看,很多传统的艺术对象为了审美的恰当性都习惯于在特定的现场空间内被欣赏,如绘画在美术馆,音乐在音乐厅,舞蹈在大剧院等。相反,自然物在很大程度上不受特定现场的束缚,如,我们欣赏一支美丽的花朵,可以在美术馆里,也可以在自己的卧室里,当然也可以在山间溪流旁,甚至是在牢房中也不会有太多的违和感。这一方面得力于人们不习惯对自然物做固化的类型欣赏,另一方面,自然物本身的有机自然力对变动的现场具有极强的适应能力,可以适时与不同的现场建立最新的互动关系。

3.自然对审美价值的客观功能性增益:上文我们针对传统“审美无功利”的观念从功能的角度分析了当代审美价值的客观基础。美来自于对象的功能,而审美功能则来自于对象自身的客观属性,要实现审美功能就需要对象与所处环境之间形成恰当的互动关系。由此逻辑推演,传统审美在脱离语境联系的孤立空间内欣赏人造艺术自律性的形式符号意义,其最大功能就是关照审美主体的内心,从而强化其内在的自律性观念,使其变为一种主观的强力意志。这种强力意志在发展的过程中不仅固化了艺术审美的模式,同时也将人的生活平面化。相反,自然物本身具有客观的有机之美,这种美通过自然力的交互作用不仅能与变动的现场环境之间建立有机的联系,同时也能吸引审美主体参与到环境中来体验和发现这种美的互动过程。自然之审美功能即拓展艺术现场语境的关系维度,并通过审美关照拉近人与环境之间的距离,重建生活的立体视角。

通过上诉分析,我们可以看出当代艺术现场审美语境的客观性转向不仅为自然建立了审美基础,同时自然也促进了艺术现场语境的拓展,开启了当代审美模式的多元化路径。因此,自然美在当代艺术中的回归实属必然现象,下面我们就结合实例来看自然审美的“现场模式”在当代艺术中的发挥。

(二)自然审美的“现场模式”在当代藝术中的应用

自然先天的优势决定了其在艺术中的回归,自然物在当代艺术中的应用也得到了很多当代艺术家的共识。针对艺术现场中自然物应当怎样审和审什么的问题,我们应当建立自然审美的“现场模式”。此模式的建立需要尊重两个前提:(1)尊重自然物的客观属性,挖掘其内在本真的有机之美;(2)充分考虑现场语境与自然物的交互关系。根据前提(1),自然审美的“现场模式”应当具有独立客观的自然审美特性,这一点可借鉴薛富兴为自然审美建立的客观对象特性系统:

自然对象特性系统应当由以下四个方面构成: 一曰物相,即自然对象、现象的外在感性表象; 二曰物性,即决定一对象为该对象的内在本质特性; 三曰物功,即特定对象诸要素、特性相互合作,共同服务于该对象之正常生存和发展的内在机理、功能; 四曰物史,即特定物种自然对象在地球生命史上的产生、持存和进化史,或独特命运史。[5]

物相、物性、物功、物史形成一个有机的系统,将自然物的客观之美展露无遗。同时,这一系统也是自然力生发的基础。但要完成自然力的交互作用,就必须首先完成前提(2),使自然物,现场语境和审美欣赏者形成一个客观的互动整体。只有在互动联系中,自然物的物性和物功才有针对性的实体意义;只有在联系的时空变化中,自然物的物史才有发展的客观基础。若无前提(2)自然审美将变为仅关照物相的形式解读,自然便容易被人的主观自律性所利用,成为被观念曲解,改造和附会的形式符号。因此,自然审美的“现场模式” 旨在尊重自然物客观属性的基础上感受自然力与现场语境的交互作用:欣赏物相在现场的表达形式;感受物性与语境因素之间的冲突,矛盾与融合;体验物功在现场语境流动中的变化和意义;审视物史在语境拓展中新的发展方向。

自然物在当代语境现场中的应用主要表现为两种形式:(1)将自然物纳入艺术现场;(2)将艺术现场设立于自然当中。

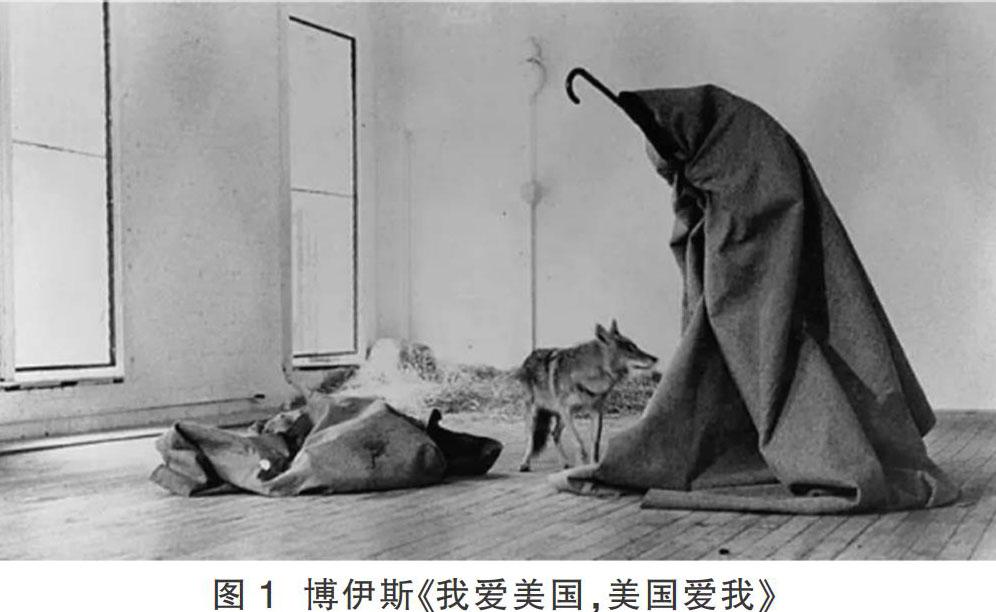

将自然物纳入艺术现场的优点是可以利用自然力的交互作用促进新的语境关系生成,从而缓解语境固化的危险,改变人们看待事物的常态,建立多维视角。很多当代艺术家都乐于且善于运用自然物,尤其是将动物形象直接纳入艺术现场的作品最具代表性。如:蔡国强的《撞墙》将狼群形象引入美术馆;达米恩·赫斯特的《死者对生者无动于衷》将鲨鱼标本放入玻璃柜中展出;徐冰的《网》将羊置入由铁丝网封闭的空间中等等。这类作品中最为典型的当属德国当代艺术家博伊斯的《我爱美国,美国爱我》(如图1),艺术家将自己和一只荒原狼同置于一个密封空间内共处5天。开始狼对艺术家存有敌意并撕咬他身上的毡布,但随着时间的推移,狼习惯并接受了人的存在,艺术家也试着与狼交流,并最终拥抱了这头狼。在这件作品中,我们能看到狼野兽的外表,也能感受到他凶残的本性,开始时它使得现场空间充满了恐惧的气氛,但随着自然力与现场语境以及艺术家的交互融合,这种恐惧感慢慢消减并变得温和且恰当。我们完全可以忽视艺术家用意,将自身置入艺术现场去感受自然力与语境的冲突和交互融合的过程。相信亲身体验过这件作品的人都会从个人的立场重构自己对自然和生活的认知维度,这也正是自然在当代艺术中的美和价值所在。

将艺术现场设立于自然当中的典型代表就是大地艺术,将地表、岩石、海岸、沙漠等自然景观直接当做审美现场使用的方式意在消除自然与艺术的界限,从而将人从固化的自律性意识当中解放出来,让审美进入客观的天地自然之间。

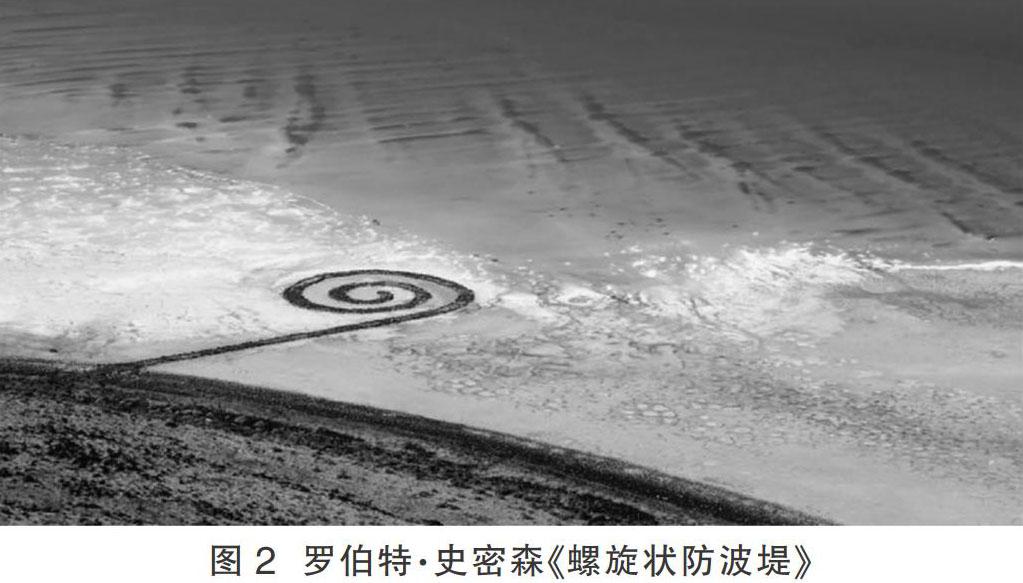

最著名的大地艺术当属美国艺术家罗伯特·史密森的《螺旋状防波堤》(如图2).

艺术家利用玄武石,沉淀的盐晶和泥土在犹他州的大盐湖上铸造了一个长1500英尺,宽15英尺的螺旋状地表雕塑。亲临现场,我们就会发现作品看似改变了自然的外貌,但长期处于与自然力交互共存的环境中,也使其自身刻上了自然的标签。这件作品建于1970年大盐湖的一次干旱期,此后伴着汛期的更替,雕塑也随着水位的上涨和下降而时隐时现。近期大盐湖迎来了前所未有的大干旱期,湖的体积也在逐渐缩小,雕塑长期裸露在湖面之上经受着风化和盐碱的侵蚀,作品整体外貌也在随之改变。面对被自然吞噬的危险,艺术家本人却坦言他最希望看到的就是自然对他作品造成的影响。此时的作品在与自然规律的互动中已经成为了自然的一部分,也正是由于自然的影响,作品本身才显得美。

三、结论

自然审美和艺术审美是否天生对立?艺术又是否确实高于自然?为什么会产生的这样的疑问?原因在于建立在“人类中心主义”基础上的主观自律性观念主导了整个审美过程,这一观念要求审美脱离语境,在孤立对象的前提下对其进行“无功利”地静观。由此,自然和生活中的客观物就成为了没有实体意义形式符号,任由人们曲解,附会和改造。传统美学加强和固化了这一自律性的观念,从而导致了审美上的两大缪见:(1)艺术至高无上,被抬上了神坛;(2)自然美索然无味,被驱逐于审美之外。

当代艺术在语境拓展的现实基础上要求对主观自律性和传统美学进行反思。其审美基础也在语境拓展中发生了客观性转向:主体的审美态度从孤立和匿造语境变为尊重和关照语境;客体的审美范围由关照单一性的自我变为关照客观物的有机之美和多样性的语境联系;功能性的审美价值由追求和谐的形式符号意义变为挖掘客观物的有机属性与语境间恰当的互动关系。审美基础的客观转向不仅反思了主观自律性的弊端,同时也为自然美在当代艺术中的回归建立了基础。

自然能够在审美当中重新确立地位,一方面得力于当代审美基础的客观性转向,另一方面则是由于其自身内在的自然力交互作用,这种自然力的交互作用不仅可以促进艺术现场语境关系的流动变化性,同时也可以吸引审美者参与到语境空间的互动关系当中,形成自然、语境和审美者三位一体的互动空间。通过对这种自然力的关照也可以在当代艺术现场中重构自然审美模式。

自然审美的“现场模式”旨在当代艺术现场中解决对自然应当审什么和怎么审的问题,它要求欣赏自然物相在现场的表达方式;感受自然物性与语境之间的冲突与融合;体验自然物的功能在现场语境变化中意义;审视自然物的历史在语境拓展中新的发展方向。在关照自然力的交互作用时,我们不仅学会了如何欣赏自然,同时也改变了我们对自然和艺术的看法:艺术不是生来就具有的“美”气质,相反,是自然赋予艺术以实在的美。形式符号中的观念美毫无生气,它只会固化我们的生活,讓我们远离自然。只有在自然力主导的语境变化中体验到多元化的客观之美,才能使审美变得鲜活,使生活变得立体。

注释:

①关于自然审美早于艺术审美并为艺术创造心理基础的观点请参看:薛富兴.自然与艺术:关于自然审美的恰当起点[J].理论与现代化,2013(2):76-82.

参考文献:

[1]佐亚·科库尔,编.1985年以来的当代艺术理论[M].王春辰,译.上海:上海人民美术出版社,2010:32-33.

[2]阿诺德·伯林特.美学与环境[M].程相占,宋艳霞,译.开封:河南大学出版社,2013:5—16.

[3]格林·帕森斯,艾伦·卡尔松.功能之美——以善立美:环境美学新视野[M].薛富兴,译.开封:河南大学出版社,2015:正文2.

[4]西奥多·阿多诺.美学理论[M].王柯平,译.成都:四川人民出版社,1998:109-110.

[5]薛富兴.自然美特性系统[J].美育学刊,2012(1):11.

"Interaction of Natural Forces"

—— The Return of Natural Beauty in Contemporary Art

WANG Zhen

Abstract: The nature has long been at a disadvantageous position in its relationship with art. Both traditional aesthetics and subjective self-disciplined aesthetics devalue the natural aesthetics and ignore the genuine power of nature. The present situation of the scene context expansion of the contemporary art promotes the objective turn of the aesthetic foundation, and it is conducive to the return of natural beauty in contemporary art. The conformation of interaction of natural forces further promotes the extended dimension of artistic scene context, the "scene model" of natural aesthetics constructs a diversified interactive space which integrates nature, context and aestheteics. The attention to the interaction of natural forces corrects the relationship between nature and art and closes the distance between man and nature.

Key words: contemporary art; natural aesthetics; scene context; natural forces; interaction

责任编辑:王之刚