察器求道 转识成智:质性教育研究五年述评与学术共同体的使命展望

2020-09-17陈霜叶王奕婷

陈霜叶 王奕婷

(华东师范大学课程与教学研究所,上海 200062)

形而上者谓之道,形而下者谓之器。

—《周易·系辞》

一、楔子:量问质(智)答对中国质性研究的启示

清高庙南巡时,驻跸镇江金山寺,

相传方丈僧某一日随跸至江干散步,

上见江中舟楫往来如织,

戏问僧曰:“汝知有舟若干艘?”

僧从容曰:“两艘。”

上曰:“如是帆樯林立,只两艘乎?汝果何所见而云然。”

僧曰:“山僧见一艘为名,一艘为利,名利外无有舟也。”

上为之怡然。

—《退醒庐笔记·南巡轶事》(孙家振,1997,第13 页)

这是乾隆皇帝下江南时在镇江金山寺的一篇轶事记载。笔记轶事非正史,无法证实这是否真的发生过。但是浸淫在中国文字与文化脉络中的读者会迅速读出这则“对话故事”的意义和道德教化含义,并与乾隆一样叹服于金山寺方丈的智慧与洞见。

如果我们进一步大胆地抽离这个故事的脉络,用实证研究的框架来重新诠释一下这个案例,会怎么样?

研究问题:江面上有多少只船往来?

如果以量化实证研究的思路来回答研究问题,那就直接截取某个时段,对该时段经过的船只进行量化计算。或者用抽样方法来推算总体,或者用GIS 地理定位系统来尽数捕捉所有路过的船只数量,或其他方法。总之,量化实证研究的思路是提供一个确切的数字答案,这个答案与其他类似的研究一起,能逐渐累积成为对江面船只交通流量的确定性知识。

然而,一位“研究僧”对此问题却采用了类似质性的数据分析方式,提供了质性的答案。虽然他回答了两只的量,但实际上是提供了两个主题类别归纳结果,即一类“为名而行的船”与一类“为利而行的船”。这个结果不能证伪,不能提供推演的过程与理据,但能得到读者的共鸣与确认,即“怡然”。这个答案虽不是提问者预想的明确的数量结论,但是为读者提供了认知江面船只的另一套框架,和基于中国文化认知的道德与智慧启示。虽然这不是确定性知识,但它的道德含义与智慧启示却是非常确定的。紧接而来的问题是:

这个抽离的案例算一个质性研究吗?

这个案例可以给你带来什么启示和思考呢?

本文开篇用了这样一个可能不太恰当的文化轶事来类比严肃的实证科学研究,恰恰就是希望通过这个案例制造对质性研究理解的“陌生化”(defamiliarization),跳出常规的从西方知识论、本体论和方法论进入对质性方法与研究的讨论,为质性实证研究的国际化、中国化与多样化使命提供新的本土思考资源。

自20 世纪90 年代中期北京大学陈向明教授开始引介与推广质性研究方法以来,中国教育研究领域的质性研究数量逐渐增加、质性研究路径逐步多样、本土化实践与自觉反思也在萌发(杨帆,陈向明,2019a)。2015 年华东师范大学教育学部发起“全国教育实证研究论坛”后,质性研究方法获得了更广泛的理解与认可,已经成为中国教育实证研究中不可或缺的一部分。但是从这五年中国内质性研究文章的数量以及“教育实证研究优秀成果”的评选结果来看,目前国内质性教育研究在实证研究中依然处于边缘位置,对质性研究的科学性依然存疑,对质性研究于未来中国教育研究的独特贡献还未有讨论。

在“全国教育实证研究论坛”开办五周年之际,我们希望通过对这五年来发表在教育学CSSCI 期刊上的质性研究论文进行整理和述评,抛砖引玉、凝聚共识,为质性研究的下一阶段发展提供参考。

同时,我们也特别强调,质性研究是基于文字、社会脉络与不同文化的知识观与世界观之上的研究范式。质性研究的数据基础就是非数字资料(包括文字、视觉材料等)(non-numerical data),质性数据分析则是用非数理计算或统计方式对数据进行处理的分析,多基于文字的逻辑推理判断(Punch,2009)。质性与量化研究除了数据形式的区别外,都遵从逻辑推理原则(King,et al.,1994)。中国质性研究与国际质性研究最基本的一个差异,也是一个最容易被忽视的差异,就是“汉字”。文字与数字最大的区别就在于其背后隐藏的思维与浓缩的文化。数字更容易通约并让沟通更简单。文字虽不如数字那样便捷,但具有复杂性与丰富性,也具有理论思维的可能。“名言不仅可以把握经验对象,而且也能够把握道。”(杨国荣,2017,第252 页)

在中国质性教育研究已经走到了本土化与理论自觉之际,我们希望以中国文化的“道”“器”概念为视角,投石问路,期待引发更多的学术讨论与争辩,共同探索质性研究的中国使命与贡献。

二、科学化、学术共同体与研究的道器之喻

(一)科学社会学视角下的科学化与学术共同体责任

1989 年,叶澜教授、陈桂生教授和瞿葆奎教授三位先生在《中国教育学刊》刊文,明确提出了“科学化”是从十一届三中全会以来十年教育研究方法发展的“主旋律”(叶澜等,1989,第2 页)。三位先生强调“方法的变化(包括研究者的思想方法的变化和研究中使用的具体方法的变化)是教育研究取得突破性进展的一个必要条件,研究越深入,对研究方法的要求也越高”(叶澜等,1989,第2 页)。在当时环境下,三位先生所提出的“科学化目标”也是试图通过研究方法的科学化,突破以思辨和经验为主的主流教育研究范式。

2017 年,袁振国教授在《实证研究是教育学走向科学的必要途径》一文中旗帜鲜明地提出:“作为科学学科的建设来说,科学化程度是衡量学科成熟的唯一标准,实证研究是教育学走向科学的必要途径”(袁振国,2017,第16 页)。在文中,袁振国教授将实证研究的基本特征和要求归纳为四点:第一是客观,第二是量化,第三是有定论,第四是可检验(袁振国,2017,第5 页)。这里的科学化被寄托在具体的具有客观、量化、可检验、有定论的实证研究上。

2020 年,曾荣光教授等人发表了《教育科学的追求:教育研究工作者的百年朝圣之旅》一文,梳理了英美国家从19 世纪末就开始的“教育科学追求”,同时也提到,即使是“科学”这个概念也经历了几次范式转移,至少发展出了实证科学范式、理解阐释的人文科学范式和批判社会科学范式等(曾荣光等,2020)。他们倡导:“面对三个不可互相替代的范式,应该本着一种真诚、开放、理性与批判的科学态度,就当前需要探究的特定教育议题或研究问题,选取与组合适切的研究范式进行探究。”(曾荣光等,2020,第165 页)这里的“科学化”不仅是三种不同的科学范式,甚至是超越了实证科学的多样范式,还是一种“科学的态度”。

前述几位有代表性的研究者对教育研究的“科学化”理解各有千秋,但基本集中在研究的知识论、方法论以及具体某种研究类型与方法的特征上,忽略了科学史和科学社会学对“科学”的另一维度的理解。社会学家默顿在为《科学社会学》中译本所作的代前言《科学、技术与社会:科学社会学中一个发展着的研究纲领的预示》中,就明确指出科学是一种社会活动,科学观念的证实本身也是一个社会过程(默顿,2003)。

在《科学的规范结构》一书中,默顿更清晰地提出了科学可以是方法、是积累性知识,也可以是支配科学活动的机制与社会性惯例(默顿,2003)。科学不是个体的独立活动,而是共同体的制度性活动。因此,科学社会学可以更好地帮助我们在理解“科学”的概念时注入社会性视角。

在默顿看来,科学是一个容易使人产生误解的、外延广泛的术语,它所指的是诸多不同的、尽管是相关的事项。它通常被用来指:(1)一组特定的方法,知识就是用这组方法证实的;(2)通过应用这些方法所获得的一些积累性的知识;(3)一组支配所谓的科学活动的文化价值和惯例;(4)或者是上述任何方面的组合。在这里,作为准备,我们要考虑科学的文化结构,即科学作为一种制度的一个有限的方面。所以,我们将考虑的不是科学方法,而是束缚科学方法的惯例(默顿,2003,第362—363 页)。

科学的制度性目标是扩展被证实了的知识。实现这种目标所应用的技术方法提供了贴切的关于知识的定义:知识是经验上被证实的和逻辑上一致的对规律(实际是预言)的陈述。制度性规则(惯例)来源于这些目标和方法。学术规范和道德规范的整体结构将实现最终目标。有经验证据的学术规范是适当的和可靠的,它是被证实为正确的预言的一个先决条件;逻辑上一致这一学术规范,也是做出系统和有效的预测的一个先决条件。科学的惯例具有某种方法论依据,但它们之所以是必需的,不止是因为它们在程序上是有效的,还因为它们被认为是正确的和有益的。它们是学术上的规定,也是道德上的规定。四种制度上必需的规范—普遍主义、公有性、无私利性以及有组织的怀疑态度,构成了现代科学的精神特质(默顿,2003,第365 页)。

科学精神的实践、科学的可证实性与实现更多依赖于“同行专家的严格审查”(默顿,2003,第374 页)。研究者在同行评审的期刊上发表论文就是一个实现科学的社会过程,不断彰显默顿所提及的现代科学精神。正是由于具有普遍主义、公有性、无私利性以及有组织的怀疑态度这四项规范,科学才不会因为某一个人、某一篇论文和某一个研究的不够完备、不够科学而受损。恰恰是来自科学共同体所遵从的规范、形成的共识支撑这个“科学制度”不断累积、不断进行有组织的怀疑和批判,从而保证了参与其中的研究者和研究活动能“科学化”(Zimring,2019)。科学的信誉,或者说人们愿意相信科学的原因,是因为“科学知识从根本上而言是共识性的”(fundamentally consensual)(Oreskes,2019,p.17)。这种共识是在相互对话、争辩、砥砺、否定与再否定的过程中逐渐积累、聚合、浮现出来的。这也说明,不论方法和过程有多科学和严谨,如果没有经过科学共同体的“有组织的怀疑”、制度化的同行认可过程,一项研究结果是不能独立成为科学的。科学作为制度的社会化过程以及科学精神,就是对学术共同体不断追求共识的保证。

中国的“科学”观念是一个西方舶来品,在早期缺乏这种科学实践与科学共同体的制度生长环境和社会基础(吴国盛,2016)。当下国内的教育研究界已经围绕学术期刊的发表、评审、出版等活动形成了科学制度可以依存的学术共同体形态。质性教育研究虽没有独立的期刊和学会,但经过陈向明教授团队的努力以及“全国教育实证研究论坛”的推广,在学术发表和学生培养等方面业已与教育研究界形成了彼此接纳的松散共同体。

因此,本文将立足于科学史和科学社会学角度的“科学化”理解,推进学术共同体在对教育研究“科学化”上的集体责任思考,而不从某个研究类型或者研究范式是否“科学”来立论。

(二)研究的道器之喻与中国教育研究学术共同体的使命

《周易·系辞上》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。道、器、术、技是中国思想文化中的重要概念。冯时根据中国古代器物考古的研究,提出古人以器喻德、器以载道,讲究器用应时气;器为具体的有形制的礼器或器皿,但“器非止为器,而是知识与思想的载体”(冯时,2020,第111 页)。

中国第一批近代知识分子,“对科学的理解经过一个从器到技到道的过程”(杨国荣,2017,第266 页)。在中国近代,科学先作为器引入西方的技艺改造物,后来则作为道在精神和观念层面来改造人(杨国荣,2017)。(实证)研究亦可与此处的科学类比,以“道”和“器”为喻。

任何研究方法最终要应用于具体的研究,在研究出版成果上呈现研究的过程与结论。此处的研究中的“器”,取其形而下的特征,将研究的具体形式、承载研究的论文具体形制特征定为“器”。“研究之道”取“道”的形而上之意,喻为超越单独个体研究或具体的研究方法或研究形态,学术共同体追求共识的科学精神与道路。

具体而言,中国质性研究的“器”,即其形制,至今还没有任何期刊或者学会发布过质性实证研究论文的明确指导与建议。《质的研究方法与社会科学研究》一书虽成为质性研究的经典手册,但这本书的主要目标是在介绍质性研究理论以及指导如何做质性研究,并没有上升到学术共同体的共识层面(陈向明,2000)。书中虽有对质量评价、效度与推论等问题的讨论,但都还停留在一家之言的层面,并未成为学术共同体中共享的标准。这种“器”的缺失,常常导致期刊论文的评审专家、作者、读者和编辑们只能基于各自理解来审稿、写稿和评稿。因此,也有专门针对中国教育研究质量的综述分析,认为由于这种形制的缺失以及缺乏共识的形式,导致中国教育研究的质量不高(Zhao,et al.,2017)。

随着混合研究的兴起带来的方法论实用主义(Johnson & Onwuegbuzie,2004;Onwuegbuzie & Leech,2007),国际社会科学研究界在最近的十多年中不断推动实证研究的质性与量化范式的和解(Bryman,2006)。从美国教育研究学会(AERA,2006)到美国心理研究学会(Levitt,et al.,2017;2018),都在推动共识性的质性研究报告标准与质量要求。这其中尤以美国教育研究学会行动得最早。2006 年,美国教育研究学会就采纳了为学会期刊发表论文研制的形式标准(AERA,2006)。研制这个标准的初衷就是为了保证实证研究的质量以及研究的透明性,建议以学会成员为基础的学术共同体形成对追求高质量实证研究的共识。就当时而言,这个报告最大胆的一点是将质性研究与量化研究共同纳入一个实证研究标准之中,只是在“证据来源、测量分类、分析与解释”这些部分再做区分,其他的标准均共享。

从美国学术共同体这几个重要的标准来看,早年对质性研究合法性的争议已经转移到了对质性研究与其他实证研究一样的质量标准的讨论,即透明性、科学严谨性与稳健性(transparent,rigorous,robust)。也就是说,美国学界已不再那么强调质性研究的独特性,而是更强调在有质量保证的基础上提供可信的知识。

由此研究之“器”,我们以教育学CSSCI 期刊的质性研究论文为主要对象,在质性研究的形制层面考察其主要特征,辨析其发展,尤其关注2015 年“全国教育实证研究论坛”开设以来质性研究的影响。

三、“察器”:教育实证研究这五年的质性教育研究述评

(一)综述的思路与设计

本文的核心内容是对“全国教育实证研究论坛”开办五年来的质性研究进行综述与评价。因此,本文以教育学CSSCI 期刊论文上发表的质性研究论文作为数据来源,着重对其中的质性研究设计、研究方法、研究质量保证与相关研究主题进行分析,并通过比较历史与国际数据形成判断,并进行评价。

本文借鉴Patricia Alexander 为《教育研究评论》杂志(Review of Educational Research)提出的述评方法论作为指导框架,从资料搜索和纳入原则两个维度来陈述本述评的数据基础及其程序(Alexander,2020,p.7)。

首先,确立资料搜索的范围与标准。本研究采用不同时期的历史纵向比较与同时段国际横向比较的路径来审视和评述自2015 年“首届全国教育实证研究论坛”开办以来的质性教育研究发展趋势。首先以2000—2019 年为时间段①在中国知网的37 本教育学CSSCI 期刊中以“质性、定性、质的研究、定性研究、混合研究、访谈、案例、观察、文本”为搜索词依次在主题、关键词、摘要、全文中检索。获得初步的数据后,再以数据资料是否符合(1)自述为质性/案例/访谈等研究,或(2)可通过感官经验(sensory experience)的资料为原则,排除历史研究、经验总结、单纯的国别比较研究等。这种搜索词策略基于质性研究的多样名称与其主要数据形式特征,以保证对已发表论文中的质性研究“全覆盖”②。值得注意的是,本文既关注纯粹的质性研究论文,也关注混合研究论文中的质性研究部分。

其次,我们以上述搜索词的英文在《美国教育研究》(American Educational Research Journal)、《英国教育研究》(British Journal of Educational Studies)、《欧洲教育》(European Journal of Education)、《欧洲教育研究》(European Educational Research Journal)2015—2019 年的数据库中进行检索,以同等原则进行判断和排除。

在检索和确定纳入述评资料库的过程中,两位作者先根据已有质性研究经典定义和特征进行判断,确定基本的纳入与排除原则;作者二进行初步的检索和文章基本信息录入,在遇到难以判断的案例时与作者一进行讨论然后共同决定;作者一再随机抽检期刊和入选文章,发现遗漏和错误后再反馈给作者二,再经统一调整,然后作者一再抽检直至没有发现不一致的判断为止。

最终,我们获得了中文与英文两个Excel 数据库,分别收录2000—2019 年间的1765 篇中文论文,2015—2019 年间的243 篇英文论文。收录信息除了文章的发表期刊、时间、作者、标题之外,我们针对文章的质性或混合特征进行了进一步分解记录,包括是否单独阐述质性研究设计、声称采用的理论和视角、研究数据采集的地点、抽样方法、数据采集方法(访谈、观察、文本)及样本量、分析方法与过程(分析软件、编码方法、阐述分析过程、给出编码范例)、研究的信效度及研究伦理。我们通读全文以后记录下这些客观信息。如果有难以记录和归类的情况,我们会额外标注然后讨论处理。

此外,我们还根据文章的研究对象与主题进行扎根式分类,每篇文章在学生、教师、校长/管理者、学校、课程与教学、家庭教育/亲子/家校合作、校外教育、教育技术这几个大类下进行打标;然后再细致区分是其下的哪一个分主题,譬如在中文数据库的“学校”类别下,我们聚类了9 个分主题:学校办学;学校课程/教学管理;研究生培养/导师制;学生社团/课外活动;企业合作/校外合作;创新创业教育;学校评价;农村学校;融合教育/随班就读。每个研究论文可以有一个以上的主题标签,譬如既是关注“教师专业发展”又是属于“情绪/心理”的小主题。此外,在中文数据库中,我们发现37 本CSSCI 期刊涉及不同的教育子领域,各个领域表现又有较明显的差异,因此我们又根据期刊以及入选论文的差异性分为教育综合、高等教育、教育技术、特殊/学前教育四个分库。

由于分主题的Excel 表太长,我们选择英文数据库的截图以呈现我们的数据库记录与管理形式,如图1、图2 所示。

图1 自设英文数据库示例

图2 自设英文数据库示例(续)

(二)中文论文中的总体表现

1. 质性研究文章与涉及质性部分的混合研究文章数量增长明显

从绝对发表数量上看(见图3),质性研究论文增长迅速。2000—2004 年仅有17 篇,2005—2009年就增长到了118 篇,增长率超700%。虽然到了2015—2019 年,也就是“全国教育实证研究论坛”开办以来的这5 年,数量已经到了331 篇,但增长率与之前一个年段持平。从发表质性研究论文的绝对数量来看,2005—2009 年是一个跳涨期,但之后的发展就进入了一个相对平稳期,每五年增长100 多篇。此外,相对于教育学CSSCI 期刊总体发表论文数(35685 篇)来看,质性研究论文在2015—2019 年段所占比例不足1%。

图3 教育学CSSCI 期刊中质性研究论文与混合研究论文数量变化(2000—2019)

从混合研究论文的数量来看,2000—2014 年段发展更快,绝对数量高于质性研究。在2015—2019年段,混合研究的数量反而出现了下降的趋势。

从期刊论文发表的绝对数量上看,“全国教育实证研究论坛”开办的这五年来(2015—2019 年段),对质性研究并未显示出特别的驱动力。

2. 研究设计的规范性增强

实证研究与非实证研究在研究过程中最突出的一个不同就在于研究设计上。研究设计勾连研究问题与实证证据,是实证研究的关键环节,也是需要在实证研究报告中呈现的关键内容之一。美国教育学会(AERA)的实证研究汇报标准中就清楚地指出:“不论研究的目的和情况如何,都需要描述其研究设计、清楚地呈现研究的逻辑、告知为何采用这些方法与过程以适应其研究问题”(AERA,2006,p.34)。作者通过清楚地阐述如何设计这一项质性研究、如何匹配相应的研究问题等,能将研究过程更透明地展示给评审者与读者,进一步提高研究的透明度与可信度。同时,清楚交待研究设计的必要关键细节与信息也可以为未来的质性研究综述(qualitative synthesis)提供坚实的基础,更有利于数据的二次使用与知识的累进。

在研究设计阐述上,越来越多的质性/混合研究能够有专门内容清楚、明确说明质性部分的研究设计。如图4 所示,从2000—2019 年,这一比例在质性研究中从41%提升至74%,混合研究中则从17%提升到了35%。

图4 质性与混合研究论文中阐述质性研究设计的比例(2000—2019)

值得一提的是,2015—2019 年段质性研究论文中能阐述研究设计的比例比前一个年段比例增加14%,有一个小幅上扬。但在混合研究设计中往往更关注对量化设计部分的阐述,对于质性部分的阐述偏少或者被忽略。在2015—2019 年段,仅有35%的混合研究中对此有具体陈述,这一比例明显少于质性研究的74%。

在质性论文的研究设计中明确自陈所采用的质性研究类型/视角的主要有四类:扎根理论、田野调查(包括现象学)、民族志(包括批判族志学)与口述史。2000—2004 年的质性论文中均未出现明确的自陈;2005—2009 年开始出现少量的文章说明所采用的方法视角,其中7 篇为扎根理论,3 篇为田野调查。2010—2014 年的混合研究中也开始零星出现对其质性研究的理论视角的说明,其中2 篇为扎根理论,2 篇为田野研究。到了2015—2019 年段,质性研究论文中首次出现了四个方法类别的覆盖,其中有66 篇扎根理论的质性研究、6 篇田野调查质性研究、2 篇民族志研究以及3 篇口述史研究。

从比例上看,扎根理论是中文质性教育研究论文中最多采用的方法。这与陈向明教授及其团队二十余年的推广及影响密切相关。2005—2009 年段仅6%的质性研究明确使用扎根理论方法,到了2015—2019 年则有20%的质性研究使用了该方法。

3. 研究数据及其采集来源

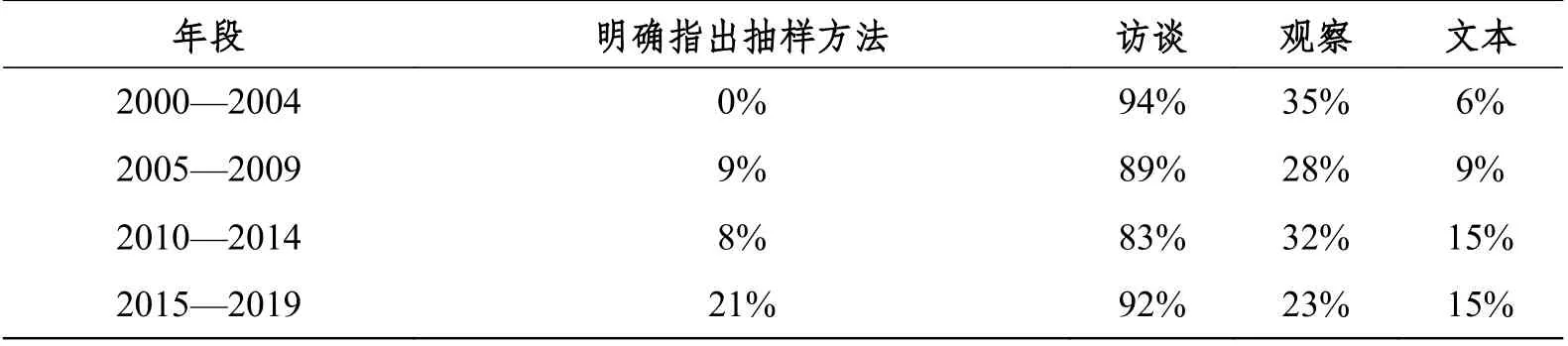

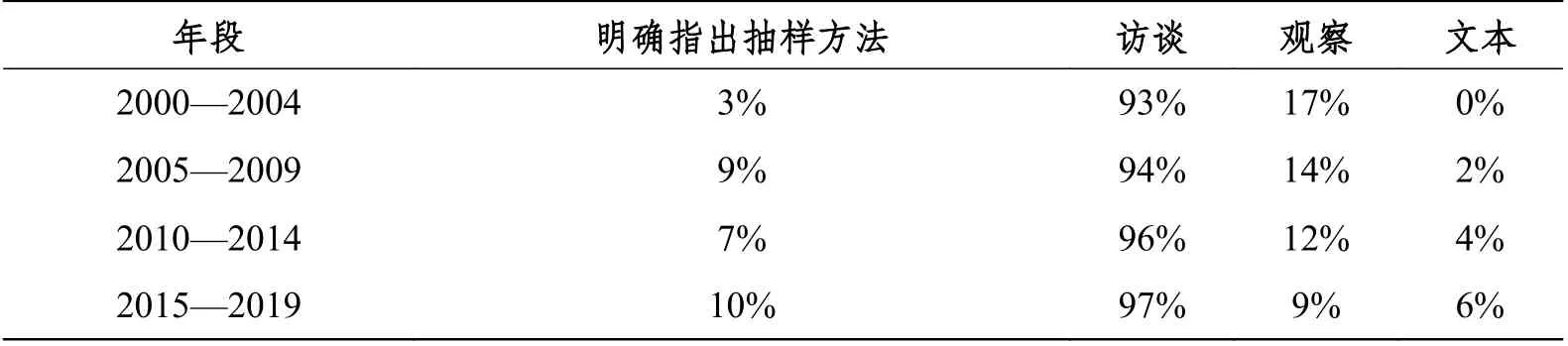

质性研究中的数据③是回答研究问题的实证基础。数据如何获取是质性研究论文中不可回避的部分。通过对采集论文的内容分析(如表1 所示),我们发现“访谈”是20 年来中国质性教育研究最主要的数据采集方式。在质性研究论文中,观察与文本是另外两种常用的质性数据形式。在过去四个年段中,访谈、观察数据使用比例变化不大,访谈占90%左右,观察在20—30%之间。

表1 质性研究论文明确抽样与数据采集方法的比例(2000—2019)

相比较而言,混合研究中的质性数据也以访谈数据为主,辅以少量观察和文本。

值得注意的是,在“抽样方法”部分,在2015 年前,质性研究和混合研究中低于10%的论文会明确指出其抽样方法。而2015—2019 年段的质性研究论文明显比之前年段有了显著提升,共有70 篇,达到了21%;而之前年段都不超过20 篇。这意味着越来越多的质性研究论文会明确抽样方法,研究设计与呈现方式更加规范。相比之下,如表2 所示,2015—2019 年段只有39 篇混合研究论文明确其在质性部分的抽样方法,从绝对数量与相对数量上都远远落后于纯质性研究的进展,它们通常使用的抽样方法是“目的性抽样”和“便利性抽样”,甚至也有研究出现了把随便抽样当作随机抽样的错误。

表2 混合研究中质性部分明确抽样与数据采集方法的比例(2000—2019)

尽管有些研究指出了抽样方法,但其说明相对简单,仅用一句话陈述,并未对选择的具体标准和过程进行进一步澄清与说明。例如:“本研究根据……,对X 名……进行分层抽样和目的性抽样”,或者是“样本的选择采取滚雪球取样模式,以保证样本信息量的丰富”。相比之下,英文期刊的研究在这一方面的表述更为详尽,例如Delale-O’Connor 等人在研究中详细交待了抽样标准和接洽过程:

我们使用目的抽样策略招募了家长参与者。我们首先招募了该地区6 所6—8 年级的学校加入我们的研究,并要求学校管理人员将我们与那些自认为自己积极参与子女学习经历的非洲裔美国儿童父母联系起来。然后,学校管理者将有关我们研究的信息传递给了这些自认为自己在很大程度参与了孩子学校教育的非洲裔美国父母。这一初始的、基于推荐的样本得到如下补充:(1)在学校家长活动中的额外招募;(2)滚雪球采样,即当前参与者招募其他合格候选人;(3)在研究人员已知的社区中有针对性地直接招募父母,以符合所需的参与者资料。我们通过家长招募策略间接招募了相应的青年参与者,并在他们父母同意自己参加研究后邀请他们参加。最终样本包括28 位父母和26 位相应的初中儿童。(Delale-O’Connor et al.,2019,pp.11−12)

在抽样方法之外,2015—2019 年段相较之前有更多的质性与混合研究明确说明了其样本量(见表3)。其中,2000—2004 年段只有38%的文章指出了样本量。到了2015—2020 年段,已经有59%的文章都明确说明了研究数据的样本量大小。我们也列出了每个年段的样本平均数作为参考,但不建议以数字的变化和大小做进一步解读。

表3 质性与混合研究中的样本量(2000—2019)

首先,未列出样本量的文章未必就是不规范的研究,譬如文本研究或者连续性观察研究。2013 年《教育研究》发表的文章《孩子:学校里的“陌生人”—新移民孩子在学校的体验世界》,基于生成现象学对小学新移民午餐时间的持续观察,以及午餐时间表与照片资料,形成了质性研究数据(基洛娃,2013)。这类研究就很难汇报样本量。我们的研究统计也仅仅是对汇报了样本量的文章进行统计和计算。

其次,质性研究并不以样本量的大小来决定研究的质量。我们非常欣喜的看到,中文期刊也能发表基于一个样本的口述史和个体研究。例如:2009 年《教师教育研究》发表的《专家型数学教师数学教育观及影响因素探究—一个个案研究》就是聚焦一个专家型数学教师,以半结构访谈进行的研究(杨新荣,2013)。2019 年《教育发展研究》发表的《男子气概、美德替代与集体无意识:校园欺凌是如何发生的—一项来自“兄弟帮”领袖的口述史研究》(宗锦莲,2019)则是以20 年前某初中学校一位“兄弟帮”领袖的口述史为数据来源。

在我们采集的论文数据中,最大的质性研究样本量是331 位学生(于苗苗等,2017)。其次是2018年发表在《电化教育研究》上的《返璞归真:寻求教育信息化的原生态与突破口》154 位山东省与浙江省的学校领导与教师对教育信息化的访谈,时长40—60 分钟,共计5 万字访谈材料(舒杭等,2018)。还有就是2018 年《教育研究与实验》发表的《班主任的职业生活质量评价指标:质的分析》包括了143 名湖北省小学班主任的访谈数据(孙利等,2018)。值得注意的是,这种大样本量的质性研究都是在2015 年以后出现的。这些样本量已经突破单个研究者能够覆盖的访谈与数据分析工作量范围。上述几个研究都是以研究团队协同工作的方式,采用了质性数据分析软件、清楚阐述数据分析过程并提供编码的示例。这也体现了近五年来中国质性研究在团队化、大样本量与数据分析软件化等方面发展的小趋势。

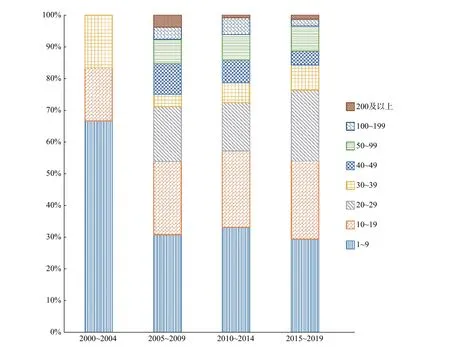

我们对质性研究论文的样本量按1—9,10—19,依次到200 及以上八个数量段进行统计,按当年段比例计算,形成了以下图示(图5)。从图5 可见,2000—2004 年段只有三个数量段的分布,而到了后三段则有了八个数量段的分布,这也说明了中国教育质性研究的样本量选择趋于多样化。

图5 质性研究论文中样本量比例变化(2000—2019)

4. 质性数据分析过程

质性研究过程既可通过研究人员“手动”来处理,亦可借助现在的分析软件——例如Nvivo 来进行分析。在传统的质性研究过程中,最大的黑箱和最受挑战的地方就在于,如何从一堆文本或者非数量数据经过“分析处理”后,合理地推理出结果。从我们的统计中也可以看到,2000—2004 年间的质性研究基本没有明确说明研究的编码与数据分析过程。

AERA 在2006 年汇报实证研究标准的第四部分“测量与分类”和第五部分“分析与解释”中,才对量化与质性研究进行了区分。这个标准特别建议:如果是以类别(classification)进行编码的研究,必须要完整描述如何对现象进行分类,并提供了示例;如果使用编码进行分析,则需要介绍相关编码者的背景、汇报编码者相互校验效度(inter-coder reliability)或其他分析者的评估,以及研究者在多大程度上认同这种编码(AERA,2006,p.36)。

参照这个建议,我们从软件的使用、编码方法的陈述、分析过程的陈述以及是否给出范例四个方面,对中文质性与混合研究进行统计。在纯质性研究论文中,使用分析软件的比例从2000 年的0%,增长到了2015—2019 年段的17%,共有57 篇论文采用了软件分析数据。

是否使用质性分析软件对于质性研究数据分析而言并不是必要的条件。与量化研究不同的是,没有质性分析软件,并不代表不能进行质性研究的分析。很多“手动”的方式依然能进行非常漂亮的质性研究分析。但是,质性分析中的归类与编码(classification and coding)是分析技术的核心关键。如图6 所示,从2005—2009 年段的个位数(7 篇给出编码方法、5 篇阐述数据分析过程、7 篇给出编码示范)到2015—2019 年接近90 篇左右的文章表明,越来越多的中文质性研究论文会记录与汇报数据分析的过程。

图6 质性研究中的数据分析(2000—2019)

相比较而言,在混合研究的质性部分中,可能由于质性研究处于辅助地位,质性数据的分析过程未得到充分的重视。虽然2015—2019 年段混合研究中的质性数据分析已经有20 篇左右的文章(见图7),较前几个年段有了不小的进展,但在混合研究的比例上却非常低,只有5%—6%。例如,获得第三届全国教育实证研究优秀学术论文奖的一项混合研究《寒门贵子:文化资本匮乏与精英场域适应—基于“985”高校农村籍大学生的追踪研究》(以下简称“《寒门贵子》”)中,我们发现该论文提到了“研究使用混合方法,包括定量的问卷调查和质性访谈两个部分(谢爱磊等,2018)。问卷调查部分旨在了解家庭背景对大学生在校期间学业和社会成就的影响;访谈旨在寻求对影响机制的解释,这种设计即所谓的顺序解释策略”(谢爱磊等,2018,第49 页),亦说明了“每组随机抽取25 名学生进行深度访谈”,“最终参与访谈的学生共117 名”,“每位受访者接受一次或两次访谈,单次平均时长约为一个半小时”(谢爱磊等,2018,第50 页)。但是在质性数据分析(谢爱磊等,2018,第56—60 页)部分没有说明或解释如何“涌现出四个主题”这个核心的质性发现,而这四个主题恰恰是后面阐释两条机制的实证基础。我们不认为缺失了这个质性数据分析说明会改变研究的结论。这是一个很注重方法、论证严谨且具有现实和理论意义的研究,但从研究的形制,即“器”而言,是有缺憾的。我们相信,指出这一点并不减损这篇论文的学术价值与贡献,但可以为学术共同体如何完善标准提供一个有价值的思考案例。

图7 混合研究中的质性数据分析(2000—2019)

5. 质性研究的信效度和研究伦理

信效度与研究伦理一直都是质性研究过程的重点。相对于量化研究,质性研究的信效度以及推广度一直都是“范式之战”的焦点之一。而量化研究的伦理考虑通常又比质性研究简化了不少。近年来,美国院校主推“院校研究伦理委员会”(IRB)机制来确保研究设计与过程符合伦理要求。在真实的质性研究过程中的伦理考虑要比量化研究复杂许多。无论两种实证研究的差异有多大,AERA 在2006 年的实证研究汇报标准中将这两点都作为论文中不可缺少的内容。本研究也参照这一点,根据中文论文的自陈内容,只要涉及了信效度和研究伦理的表述,即算作有此内容。本文对是否充分或者合理不做进一步判断。

根据我们的统计汇总分析,如图8 所示,中文质性论文中2000—2004 年段没有提及研究的信效度与研究伦理。2005—2009 年段逐渐有9 篇、19 篇和49 篇论文汇报了研究的信效度。2015—2019年段汇报信效度的质性研究论文较2010—2014 年段增长了157%,远超过质性研究论文数量增长的44%。

图8 质性论文中的信效度与伦理汇报比例(2000—2019)

相比之下,如图9 所示,混合研究中质性部分的信效度报告的数量、比例和增长幅度都远远低于质性研究。2015—2019 年段一共只有10 篇混合研究报告过质性部分的信效度,占全部混合研究论文的3%,与前两个年度的比例相当。这也进一步说明了混合研究还缺乏对质性数据与分析的规范意识。

图9 混合研究论文中的信效度与伦理汇报比例(2000—2019)

在信效度的阐述上,多数论文是用一两句话简单交代该研究使用的三角验证、同伴检验等方式,以确保数据的真实可靠,但未有进一步明晰的说明。以下,我们提供一个具体深入地提供研究信效度证据的例子。在Kisa & Stein(2015)的文章中,第一位作者通过多次迭代分析部分访谈,直到编码框架相对稳定,并在此基础上开发了一个编码薄,其中包括对编码的描述、示例以及在分析中使用的决策规则。然后,第一位作者邀请对参与者不知情的第二位作者使用这一编码册对随机选择的20%的相关资料进行编码,并检验总体间的可靠性。两人讨论并解决了两次编码之间的差异。随后,第一作者对其余的采访继续进行编码。

有关研究伦理的汇报,从数量和比例上看,质性和混合研究论文做得不尽如人意。在2000—2009年段,没有研究涉及研究伦理。2010—2014 年段有13 篇,2015—2019 年有21 篇,所占比例均为6%。当然,我们不能因为没有汇报或者没有提及研究伦理就认为在研究过程中忽略了这项研究。既然研究伦理是质性研究中不可忽略的一环,那么如实简单地交代既是必要的,也是研究严谨性的一种体现。例如《教育研究与实验》2018 年发表的《班主任的职业生活质量评价指标:质的分析》一文,就在数据收集的访谈部分提到,“事先对被试表明研究目的及保密原则,征求被试同意后,对每次访谈都使用录音笔进行录音。”(孙利等,2018,第87 页)。

在混合研究中的质性部分伦理陈述更少。值得一提的是,在前文提到的第三届全国教育实证研究优秀论文《寒门贵子》的混合研究中,作者为混合研究中质性部分的伦理表述提供了一个范例。“在受访者同意的情况下,研究人员对访谈进行了录音,所有的录音文件及转录文件都严格按照研究伦理的要求进行了保密处理”(谢爱磊等,2018,第50 页)。虽然只有一句话,但是这句话已经涵盖了这个混合研究中的访谈需要具备的尊重意愿与保密等基本伦理要求。

纵观有限的研究伦理陈述,目前的中文研究论文多聚焦在访谈对象的意愿与数据保密这两个方面,很少有其他可能影响到研究数据呈现与数据分析困境的讨论。例如,在呈现研究对象资料的时候,虽然会通过匿名的方式处理个体姓名,但具体的工作年限、学科经历信息是否要模糊化处理,以避免暴露研究对象个体的隐私?类似这样更细致但又会影响到关键信息呈现方式的伦理处理方式,我们几乎没有看到。这也意味着,中文的质性研究需要更多地考虑从“做”到“产”的转变。不能只考虑做质性研究过程中的伦理,而是要把研究伦理贯穿于质性研究的知识生产全过程,要求研究伦理成为像标题、摘要、关键词一样的基本信息呈现于研究论文中。甚至应该在学术共同体中逐渐形成一种共识:没有研究伦理陈述和讨论的论文就是不完整论文,就应该被拒绝进入公共性知识生产的流程中。此外,对于现在流行的院校伦理委员的伦理审查制度(IRB),我们也应该要批判性地看待。当前很多国际期刊论文(尤其是生物医学类论文)都需要有IRB 才能进入审稿流程,那么教育学类的实证研究论文与质性研究文论是否也要完全跟从呢?这是一个值得深思的问题。

(三)中文质性研究论文的领域与主题分布

1. 领域的分布

基于教育学大类下子领域研究的传统差异,以及我们在数据分析中发现的领域差异,我们将教育学CSSCI 期刊论文进一步划分为“学前特殊教育”“高等教育”“电化远程技术”“教育综合”四个领域,分析质性研究以及包含质性内容的混合研究的数量变化。从图10 可以看到在“学前特殊教育”与“电化远程技术”领域混合研究多于纯质性研究。“高等教育”的质性研究在2015—2019 年段已经略高于混合研究。“教育综合”领域在2015—2019 年发表的质性研究论文显著超出混合研究论文数量。

图10 四个分领域的质性与混合研究论文数量分布变化(2000—2019)

“高等教育”领域在2015—2019 年发表的质性研究论文为94 篇,在2010—2014 年的33 篇基础上翻了近两番。“教育综合”领域在2015—2019 年发表的质性研究论文为143 篇,2010—2014 年为83 篇。虽然“教育综合”没有“高等教育”领域的增长迅速,但从绝对数量来看,还是推动质性教育实证研究的重要领域。“教育综合”与“高等教育”两个领域合起来在2010—2014 年段中贡献了50%的质性研究论文,在2015—2019 年段中则上升了70%。

2. 期刊的分布

就“教育综合”领域的具体期刊而言,我们发现在2000—2019 年间,发表质性与混合研究论文数量最多的期刊依次是《教师教育研究》(81 篇)、《教育发展研究》(76 篇)、《教育研究与实验》(55 篇);发表质性研究论文数量最多的期刊依次是《教育发展研究》(37 篇)、《教师教育研究》(35 篇)、《全球教育研究》(26 篇),在某个意义上也可以称之为对中文质性研究最友好的期刊。尤其值得一提的是,《教师教育研究》在质性论文的研究设计阐述比例高达83%,这从侧面反映了教师教育研究领域对实证规范的高共识程度。

但如果从对研究规范要求而言,最完整的是《复旦教育论坛》和《教育研究》。在20 年间,两份期刊各只发表了23 篇和34 篇质性与混合研究论文。《复旦教育论坛》中70%的质性与混合研究都阐述了研究设计,13%的文章阐述了信效度,9%的文章提到了研究伦理。《教育研究》的研究设计比例为58%,20%阐述了信效度,12%的文章涉及了研究伦理。

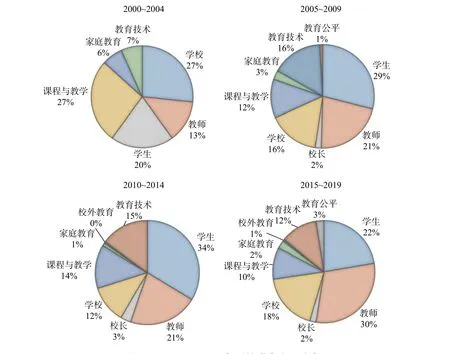

3. 研究主题的分布

我们以论文中陈述的研究主题为编码,扎根形成了八个主题领域。我们对不同年段的论文主题比例进行统计和视觉化呈现(见图11),显示了不同时段质性研究论文的分布。

我们发现,主题和对象多以中国教育的对象和现实议题为主。这也说明,实证研究基于的数据与证据在现阶段主要来自研究者关注的本地问题,只有偶尔才会出现对非中国的研究对象与议题的实证研究。譬如2011 年《教育研究与实验》发表的《中荷研究型大学教师教学观念影响因素探析——基于莱顿大学与厦门大学的调查》(吴薇,2011);2017 年《教育学报》发表的《学术谱系解读:基于美国印第安纳大学高等教育研究学者的访谈分析》(周谷平等,2017)。

从上述四阶段的分布图可以看出,近些年质性研究在校长、校外教育与教育公平等主题上有新的拓展;关于教师与学校主题的质性研究也越来越多,尤其是教师研究。

2015—2019 年段中质性研究论文主要关心如下的主题:学生素养、学生学习、同伴互动/合作、教师专业发展与学习、教师绩效与激励、教师合作与共同体、学校发展、研究生培养与导师制、农村学校、课堂教学、翻转课堂、教育公平。这也表明,中国的研究者多在这些领域与议题上运用质性研究方法。

(四)中文期刊与国际英文期刊的比较

上述是历时性地比较2015—2019 年段与前15 年质性研究和混合研究的状况,可以在纵向上反映质性研究在中国的发展情况。为了更全面地了解2015 年“全国教育实证研究论坛”开办之后质性研究的发展情况,我们选取了美国、英国和欧洲的四本教育研究期刊(《美国教育研究》(American Educational Research Journal)、《英国教育研究》(British Journal of Educational Studies)、《欧洲教育》(European Journal of Education)、《欧洲教育研究》(European Educational Research Journal)),以2015—2019 为时段,全刊检索其中的质性研究和包括质性部分的混合研究论文。赵勇教授及其团队曾经做过中国的《教育研究》与《美国教育研究》的期刊文章类型与作者机构等方面比较,但该研究并没有针对研究方法尤其是质性研究这一类型的论文进行深入比较(Zhao et al.,2008)。

图11 2000—2019 年质性研究主题分布

我们一共获取了四个期刊2015—2019 年段的243 篇文章,以前述中文论文库编码对照记录,然后进行统计分析。

首先,对比研究设计阐述的比例。如表4 所示,英文论文中99%都有明确的研究设计,中文的质性研究论文虽然没有这么高的比例,但是在2015—2019 年段有了较大幅度的提升(达到了74%),越来越接近英文论文的比例。相比之下,中文混合研究中质性研究设计还只有35%,这说明中文的混合研究作为一种融合质性与量化的研究,对质性部分的设计规范有所忽视。

表4 中英期刊质性与混合研究数量及研究设计比较

其次,从质性数据的采集来源(见表5)和我们对典型英文论文数据的使用分析来看,中英文论文在数据来源上有两个差异:(1)中文质性研究更倚重访谈数据;(2)英文质性研究相对注意多类型质性数据的综合使用。例如,在Honig et al.(2017)的研究中,他们观察了499.25 小时核心样本成员的工作。在每次观察中,他们都做了正式和非正式对话的逐字稿记录,并对非语言行为(例如进出会议)进行低推断性描述。通过对核心样本成员的中央办公室人员和26 名学校校长的共124 次深度、半结构式访谈来补充观察结果。此外,他们还收集了超过300 份相关文件,尤其是开会期间使用的文件,因为许多文件都符合该研究概念框架中对学习工具的定义。这项研究向我们展示了在一个质性研究框架中如何综合性搜集和使用观察、访谈、文件这三种质性数据。

表5 2015—2019 年段中英期刊质性数据采集来源比例

第三,在质性数据分析部分(见表6),有些结果出乎我们意料。虽然美国教育学会对于旗下杂志的论文发表提供了相应的汇报标准指南,但事实上并非每篇文章和每个期刊都能如标准所述那样严格执行。在阐述编码与分析过程上,只有40%的英文论文、28%的中文质性研究论文、6%的中文混合研究论文才会明确叙述这一具体过程。在分析编码的分享与范例方面,只有10%的英文论文做到了这一要求,而中文质性研究论文则有27%,远高于英文论文的比例。在质性分析软件的使用上,中文质性研究论文使用的比例为17%,略高于英文论文的14%,但中文混合研究论文的使用率只有4%。

表6 2015—2019 年段中英期刊质性数据分析特征比例

我们对四本英文期刊的区域性质做了进一步的划分统计(见图12)。结果显示,不同地区期刊之间的差异较为明显。其中,美国期刊论文在三个维度的比例均高于英国和欧洲。尤其在阐述编码与分析过程这一维度上,有超过70% 的美国质性研究论文都提供了该项内容,这一比例显著高于英国的20%(与中文期刊接近)和欧洲20%(低于中文期刊)。然而,我们对该数据结果要谨慎解读、小心理解。美国期刊论文在阐述编码与分析过程上的高比例不应该被误读为美国论文更严谨、质量更好,而应该说这只是其特征之一。我们认为,这可能与美国、英国还有欧洲大陆各自兴起的质性研究流派及其主流模式有关。譬如美国就更崇尚扎根理论学派,编码是其重要的技术特征之一;英国和欧洲大陆的质性研究传统可能更倾向于人类学与现象学流派,在这一模式下并不强调以明确的编码来进行数据分析。④

图12 2015—2019 年段不同地区英文期刊质性研究中数据分析

在软件使用上,美国期刊论文的比例(18%)与中文期刊接近,而英国(11%)与欧洲大陆(13%)在这方面的数据则低于中文期刊。在给出编码/分析范例上,美国、英国、欧洲的比例反而均低于中文期刊(27%)。

第四,在研究信效度和伦理上,如表7 所示,英文论文总体上做得比中文论文要好,但是总体比例也没有想象的那么高。32%的英文混合研究论文汇报了质性研究部分的信效度,而中文混合研究论文的这一比例只有3%。但是中文质性论文却与英文论文旗鼓相当,分别为15%与16%。

表7 2015—2019 年段中英期刊质性研究阐述信效度与研究伦理比例

虽然研究伦理是英美学术界反复强调的内容,但在我们的数据中,只有15%的英文论文阐述了研究中的伦理问题,而中文论文在总体上只有3%。

在进一步拆分数据后,我们发现在英文论文质性研究信效度和伦理汇报情况上,三个地区数据差异明显。如图13 所示,美国期刊论文中有超过30%的质性研究都对信效度进行了阐述,这一数据明显高于中文期刊(8%)、英国(7%)与欧洲(8%)。

图13 2015—2019 年段不同地区英文期刊质性研究中信效度与伦理汇报比例

在研究伦理的报告比例上,美国期刊论文是在三个区域中表现最低的,仅有6%的质性研究论文对伦理进行过阐述,这一比例与中文期刊相同。欧洲期刊论文的报告比例略高于美国,有10%的研究能够对伦理问题进行说明。相比之下,英国期刊论文中说明研究伦理的有43%,明显高于其他区域。我们推测这可能是与英国教育研究共同体的重视度有关。英国教育研究学会(BERA)对学术共同体的研究出版过一本48 页、更新了4 版的《教育研究伦理指南》,而没有出台像AERA 一样的研究汇报标准。这显示了不同地区学术共同体关注侧重点的差异,以及学术共同体对研究之“器”的要求可能会产生的倾向性影响。

最后,在质性研究论文所涉及的主题分布上,如图14 所示,英文期刊论文在社会公平、种族问题、性别、学者研究、全球公民教育的议题上与中文论文关注的主题不同,这折射出质性研究者相对而言更关注自己社会文化脉络中的本地化议题。

不同区域(美国、英国、欧洲)的期刊论文,在质性研究主题上都关注学生、教师、课程与教学的各自特征,但同时也具有一定程度的共同点。从区域差异来看,美国期刊论文最关注的主题与教育公平、种族/民族/移民等方面有关,比例达到33%,远高于英国与欧洲。两本欧洲的期刊论文在学者研究、高等教育这方面的关注则明显高于美国和英国。

当然,这种主题的分布比较只能提供一个初步的参考。这四本期刊属于综合类教育研究期刊,而教育技术、教师研究、教育管理研究等主题的文章通常会在各自专业的小领域期刊上发表。

(五)“全国教育实证研究论坛”成立五年来的质性与混合研究发展总结

根据上述分析,全国教育实证研究论坛成立五年来,从中文教育学CSSCI 期刊的质性研究论文情况来看,虽然数量增长并不突出,但在研究的规范性、透明性和多样性上呈现了非常明显的积极发展趋势。在质性研究论文的“器”,即必要的形式与形制特征上,中文质性研究与英文质性研究比较接近,有个别指标已经等同于甚至优于英文质性研究论文的表现。

在规范性与透明性上,74%的中文质性研究论文都阐述了质性研究设计,较之前年段有明显增长,并不断在接近英文论文的99%水平;在抽样方法、编码分类、数据分析过程以及研究信效度的呈现上,中文质性研究论文较之前都有明显增长。相较于英文质性研究论文,中文论文在信效度的报告上已经与英文论文持平;在编码示例上已经显著超出英文论文。这也说明,中文教育学CSSCI 期刊作为学术共同体的平台,正在发挥着它的积极影响力,为发表的论文提供基本的规范性把关。

从多样化程度而言,中文质性研究在研究方法的理论视角以及研究样本分布上都呈现了越来越多样的情况。相较于同期的英文质性研究论文来说,中文论文虽然还是以扎根理论和访谈法为主,但是中文论文在2015 年以后出现了更多的规范性的大样本质性研究,样本量在100—300 之间。值得一提的是,中文期刊在接纳大样本研究的同时,并没有排斥一个或者两个样本量的质性口述史研究。质性研究取径的多样化与对不同样本量的接纳度,都反映了这五年来中文学术期刊的包容度和中国质性教育研究的积极发展趋势。

然而,包涵了质性研究设计的混合研究,虽然在这五年中在数量上有了明显的增长,但是对规范性的重视远远不够,与同期英文混合研究文章的水准也相距甚远。混合研究不能将其质性研究的部分当作可以随意处理的点缀性内容。在混合研究中如果选择了质性研究部分,就应该按照质性研究的规范来认真对待。

最后,中文质性研究与混合研究对研究伦理的考虑都不够,这需要引起学术共同体的高度重视。

四、“求道”:中国教育学术共同体的使命展望

上文用了很长的篇幅详细说明并展示了质性研究的“器”是如何,也评估了中文教育学CSSCI 期刊中的质性研究做得如何。器以载道,以器入道。是否符合了“器”的形制,就能达致学术共同体的科学之“道”?中国教育学术共同体在追求默顿所提到的科学精神(scientific ethos)之外,是否还有其独特的责任与使命?

在本文的最后部分,我们将以质性研究潜在的独特贡献为思考基础,为“全国教育实证研究论坛”这个新兴的学术共同体的“求道”提出展望:希望今后能凝聚学术共同体,发展基于实证研究的普世性科学共识,不断创新实证研究的方法与知识贡献,承担起中国文化使命。简言之,即推动中国教育研究的国际化、多元化与中国化。

(一)以“器”之规范,成普世之科学共识

中文教育学CSSCI 期刊的质性研究论文形制已经不断接近英文期刊的质性研究水平,而这都还是在没有集体力量推进的情况下形成的。在“全国教育实证研究论坛”发展的下一个五年中,可以考虑以学术共同体的方式推动质性研究的报告与呈现标准,以明确的方式提供可供依循的模板或指南。这种基于学术共同体共识的文本制品将快速地普及质性研究的基本形制,也就是“器”,推进质性研究的规范性、严谨性,在“器”的层面保证研究的质量。这也能保证学生、评审者与作者对何为符合基本标准的质性研究有更明确的认识。

器以载道。这种形制的“器”,小则提供规范与标准,中则明确伦理要求与价值态度,大则可以塑造科学共同体的精神。器的规范也能更好地与国际学术界进行交流与沟通,这也是中国教育研究国际化的一条路径。

在制“器”过程中,既要参考英文世界已有标准,譬如美国教育研究学会与美国心理学会公布的指南与建议,更要兼顾中国质性研究的社会文化基础以及知识基础。在这个方面,应该鼓励对中国质性研究进行相应的研究。相比之下,德国质性研究者伍威·弗里克基于德国的哲学与知识论传统写出了与英语世界颇有不同启示的《质性研究导引》(弗里克,2007)。这本质性研究的方法著作背后有大量未翻译成英语的德语思想和知识支撑。反观中国当前的质性研究介绍与思想,主要以美国为主,极度缺乏扎根于中国本土哲学、知识观、方法论之上的对质性研究的研究。

(二)鼓励多元化的质性研究创新

1989 年叶澜等三位先生就强调了多元化研究方法的意义(叶澜等,1989);2020 年曾荣光先生等人又再次提醒我们在科学实证研究中需要拓展多元化的研究(曾荣光等,2020)。质性研究在获得合法化认可之后,更需要注意方法路径的多元化创新(杨帆,陈向明,2019b)。

纵览影响社会科学研究和教育学研究的重要大家,例如福柯、布迪厄、科尔曼等人,他们的研究不在于将研究方法用得多规范、严谨,而在于创新路径,突破性地回答相关的研究问题,为学术界提供了新视角、新方案和新启示。在追求研究的规范性、可沟通性之外,学术共同体更需要关注如何鼓励质性研究的多元化创新。因此,在“察器”之余,我们对质性研究的判断又不能陷入“教条主义”和“方法主义”的泥沼。

器以为用。方法是为追求更好的研究、更充分的理解、更深度的知识和智慧。学术共同体应该更多挖掘质性研究方法与路径的创新,譬如访谈与实验研究结合的可能、质性大数据的分析与运用等。

(三)“转识成智”,推进教育研究中国化,寻找“中国智慧”的可能路径

在行文到最后时,让我们再回到文章开始的那则“名利之舟”的故事上来。虽然这个故事肯定不是规范意义上的质性研究,但是它在“量问智答”中部分体现了冯契先生提出的以“理性直觉”实现“转识成智”(杨国荣,2017,第237 页)的智慧。杨国荣教授在其《实证主义与中国近代哲学》这本专著的导言中,特别评述了冯契先生所提出的“转识成智”的问题,为解决如何沟通知识与智慧这一困扰实证主义的理论难题,提供了独特的中国认识论探索(杨国荣,2017),这也为中国质性研究的中国化提供了有力的认识论资源。

根据我们的粗略统计,在2015—2019 年的纯质性研究中,有14%的论文在讨论与结论部分进行了理论化。这其中有多少是理论的中国化或者寻找“中国智慧”,我们不得而知,这要依赖各个领域专家的判断。但从质性研究的理论贡献潜力而言,如果学术共同体能意识到质性研究在推进研究中国化与寻找中国智慧中的独特作用,那么就应该鼓励并支持学术共同体成员在质性研究理论、方法与具体研究应用中的探索。

本文所采用的科学社会学路径,是对科学的社会建构主义的理解,即科学和确定性知识不是由某一个使用科学方法的研究来确立的,而必须是通过共同体以科学精神经过同行确认,在不同的证据和路径理解下尽可能寻求共识来成就的。“道”在《说文解字》中的本义为“达”,指直接通往目的地的大路。“学问的目的在于求道,道之所得,则可成就使命”(冯时,2020,第103 页)。求道中既追求普世性的原则、价值和共识,也兼备社会文化所赋予价值和使命。

最后,我们希望通过本文进一步推动国内教育研究学术共同体的形成,进一步凝聚由质性研究生发的“察器求道、转识成智”的共识,利用质性研究的特质,更好地回答研究问题,提供更有启示的知识与智慧,从而推进中国教育研究的国际化、中国化与多样化使命目标。

(致谢:感谢袁振国教授、杨九诠主编、林小英博士、张薇博士、张晓蕾博士对本文提出的宝贵意见。)