McMaster模式家庭治疗在结直肠癌院外护理中的应用效果研究

2020-09-16

川北医学院附属医院基础护理教研室 四川南充637000

结直肠癌是肿瘤科常见的一种疾病,然而发病之初大多数患者并无明显的临床症状,直至疾病进展至中晚期后才被确诊,影响了患者的治疗,不利于患者预后的改善[1-2]。现阶段临床治疗该疾病的方式较多,如外科手术、放疗、化疗等,在缓解患者临床症状、延长患者生存时间方面获得了较理想的治疗效果。当患者发生恶性肿瘤疾病这一既定事实时往往不能接受,导致患者及家属情绪波动较为剧烈,因此患者或家属多存在不同程度的负性情绪,不仅影响患者的治疗,也影响患者预后的改善[3-4]。McMaster模式属于一种院外的家庭治疗模式,在干预过程中注重医护人员与患者及家属的互动,旨在帮助患者及家属寻找家庭中存在的问题,并加以解决,从而帮助患者及家属缓解心理压力[5]。本次研究在结直肠癌患者的院外护理工作中开展McMaster模式家庭治疗干预,旨在帮助患者缓解心理压力,改善患者家庭相关功能,目的为此类患者的院外护理干预工作的开展提供帮助,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2017年3月至2018年3月收治的98例结直肠癌患者为研究对象,以随机数字表法分为观察组与对照组,每组各49例。观察组中男性26例,女性23例;年龄44~64岁,平均(54.1±6.2)岁;肿瘤直径1~5 cm,平均(3.5±1.2)cm;身体质量指数(BMI) 20~25 kg/m2, 平 均(22.2±1.5) kg/m2;TNM分期:Ⅰ期16例,Ⅱ期25例,Ⅲ期8例;文化程度:初中16例,高中或中专24例,大专及以上9例。对照组中男性25例,女性24例;年龄43~65岁,平均(54.2±6.2)岁;肿瘤直径2~6 cm,平均(3.4±1.2) cm;BMI 20~24 kg/m2,平均(22.2±1.5)kg/m2;TNM分期:Ⅰ期17例,Ⅱ期23例,Ⅲ期9例;文化程度:初中14例,高中或中专25例,大专及以上10例。两组一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。患者入院后由肿瘤科责任护士为患者及家属讲解本次研究目的与方法,所有患者自愿参与并签署知情同意书。本次研究开展前上报至我院伦理委员会,开会讨论同意后实施(伦理批号2017-11号)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)所有患者入院后参照《结直肠癌诊疗规范(2015年版)》[6]确诊为结直肠癌;(2)年龄18~65岁。排除标准:(1)预计生存时间不足3个月;(2)伴有严重心脑血管疾病或肝肾功能异常;(3)严重感染或免疫功能紊乱者;(4)精神行为异常无法配合本次研究者;(5)难以频繁进行院外干预的外地或偏远地区患者;(6)中途失访患者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 患者行常规干预:(1)院内健康宣教,指为患者及家属讲解结直肠癌的发病原因、治疗方式、治疗目的与意义。(2)出院心理干预,心理干预对象包括患者及家属。患者出院时行常规心理干预,即帮助患者纠正错误认知,树立正确认知,并引导家属积极与患者沟通营造温暖的家庭环境,避免患者出现负性情绪。所有患者通过电话院外随访3个月,每个月随访1次,末次随访时叮嘱患者返院复查。

1.3.2 观察组 在对照组基础上行McMaster模式家庭治疗。本次干预中建立专项McMaster模式家庭治疗小组,在患者出院时依据家庭功能评定量表(family assessment device,FAD)[7]明确患者存在的家庭问题,随后告知患者与家属McMaster模式家庭治疗小组会为患者开展为期3个月的院外干预,即每2周开展1次家庭访问,条件不允许时可通过电话或微信视频等方式进行线上访问,患者接受院外干预3个月后评估干预效果,具体实施方式如下:

(1)成立专项McMaster模式家庭治疗小组:小组成员包含肿瘤科医师(1人)、护士长(1人)、责任护士(10人),共计12人,在我院均有5年及以上的工作经验,其中护士长在小组成立后经“万方”“知网”等网站查询McMaster模式的理论知识及实施方式,随后组织小组成员学习McMaster模式的理论知识及实施方式,肿瘤科医师在此期间对责任护士进行培训,强化结直肠癌的发病原因、治疗方式、预后等疾病相关知识的学习,小组学习时间为每周一、周五晚19:00~21:00,连续学习3周后小组组长对组员学习情况进行考核,考核通过方可参与后续研究。组员职责:护士长负责McMaster模式相关资料的查阅、与患者进行首次沟通、统筹McMaster模式家庭治疗的顺利实施;肿瘤科医师负责对责任护士进行培训,包括结直肠癌的发病原因、治疗方式、预后等疾病相关知识;责任护士负责量表的发放、数据收集、院外干预措施的实施。

(2)明确家庭功能存在的问题:在患者出院时小组组长(护士长)与患者进行首次沟通,告知患者与家属McMaster模式家庭治疗小组会为患者开展为期3个月的院外干预,并建立合作关系,在首次沟通时小组组长需选择相对安静的环境,通过沟通获取患者信任,并告知本次研究中McMaster模式家庭治疗的实施旨在帮助患者解决家庭功能中存在的问题,以改善患者心理状态,提高患者的自我效能,随后结合患者FAD量表[7]填写情况及引导性提问明确患者存在的家庭问题,比如患者及家属因患者病情存在较大的心理压力,表现为不同程度的焦虑或抑郁、或因家庭经济条件的限制患者或家属对治疗不乐观。明确患者存在的家庭问题后小组组长使用通俗易懂的语言为患者及家属讲解结直肠癌患者的身心特点,告知患者及照顾者家属支持、关心对疾病与生活质量改善的重要性,最后帮助患者及其照顾者理解自身、家庭所存在的问题。

(3)家庭访问:家庭访问每2周进行1次,为期3个月,干预过程中患者与家属作为一个整体开展干预,具体干预措施如下:

①饮食调节:访问过程中责任护士为患者讲解饮食注意事项,叮嘱家属在饮食制作过程中应当选用高营养、高维生素、易消化的食物,且制作过程中避免过度加工、避免油腻或辛辣,叮嘱患者应当注意口腔卫生,即早晚刷牙、饭后漱口,其中高营养食物包括鸡蛋、牛奶、鸡肉、羊肉等,高维生素食物包括胡萝卜、南瓜、西红柿、橘子、橙子等。

②作息调整:作息调整旨在规范患者作息,减少白天卧床时间,晨起时建议患者开展散步、打太极等活动,晨起活动时叮嘱患者每活动15 min后休息5~10 min后再次锻炼,每次活动1 h,避免过度锻炼导致的身体劳累,白天建议患者开展看书、观看新闻等活动,看书、看新闻时每30 min应当于室内散步或窗口处眺望远方,避免视力疲劳,晚间休息前建议患者喝热牛奶。

③心理干预:患者一旦确诊恶性肿瘤疾病往往会给患者与家属带来较大的心理压力,且患者及家属情绪波动较大,因此在家庭访问过程中责任护士应当为患者及家属讲解既往病例临床症状改善经验,以减轻患者及家属的心理负担、增加患者抗癌信心,同时还可组织患者及家属参与座谈会转移注意力达到缓解患者及家属心理压力的效果,在座谈会中责任护士讲解结直肠癌治疗的方式,强调治疗的目的与意义,会中还可邀请抗癌效果显著的患者到场讲解自身的治疗经历,帮助患者树立积极治疗的信心。

④家属干预:再次访问过程中责任护士邀请患者与家属到场,责任护士发挥引导作用,帮助患者向家属倾诉自身患病后的感受,同时责任护士居中引导,促使家属理解患者所承受的痛苦及心理压力,使家属能够理解、支持患者的治疗,进而安慰、鼓励患者,以减轻患者心理负担,在访问结束时可建议患者家属邀请患者的朋友、亲人前来探望,增加患者与朋友、亲人间的交流。

1.4 观察指标

分别在两组患者入院时及干预结束后3个月返院复查时行症状自评量表(symptom checklist 90,SCL90)[8]、健康行为自我评价量表(self-rated abilities for health practices scale,SRAHP)[9]、FAD 量表[7]评估,量表发放后由责任护士为患者讲解量表填写方式,待患者能够理解相关要求后能客观、真实地填写,本次研究中共计发放量表294份,包括SCL90量表98份、SRAHP量表98份、FAD量表98份,量表有效回收率100%。

(1)SCL90量表包含躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性共9个方面,包含90个因子,每个因子给予1~5分,分别为没有(1分)、很轻(2分)、中度(3分)、偏重(4分)、严重(5分),得分越高患者心理状态越差。

(2)SRAHP量表包含运动、健康责任、营养、心理安适共4个方面,包含28个因子,每个因子给予0~4分,分别为完全没有把握(0分)、有一点把握(1分)、有中等把握(2分)、有较大把握(3分)、有绝对把握(4分),得分越高表示患者自我效能越好。

(3)FAD量表包含问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制、总的功能共7个方面,包括60个因子,每个因子给予1~4分,分别为非常同意(1分)、同意(2分)、不同意(3分)、完全不同意(4分),得分越高表示患者家庭功能存在的问题越多。

1.5 统计学方法

选用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以(±s)表示,行t检验或者配对t检验进行比较;计数资料以(n)表示,组间比较行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组SCL90评分比较

干预前,两组躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性评分比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。干预后,两组各项SCL90评分均低于干预前,且观察组的各项SCL90评分均低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组SCL90评分比较 分, ± s

表1 两组SCL90评分比较 分, ± s

指标躯体化强迫症状人际关系敏感抑郁干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前3 8.2±5.8 2 5.5±3.4*2 5.1±5.7 1 6.5±3.6*2 7.4±5.2 1 9.6±3.9*4 2.8±8.6 3 8.2±5.5 3 0.5±4.0*2 5.2±5.6 2 0.1±4.1*2 7.3±5.2 2 3.5±4.4*4 2.9±8.4 0.0 0 0 6.6 6 7 0.0 8 8 4.6 1 9 0.0 9 5 4.6 4 3 0.0 5 8 1.0 0 0<0.0 0 1 0.9 3 0<0.0 0 1 0.9 2 4<0.0 0 1 0.9 5 4 t P 时间观察组对照组

表1 (续)

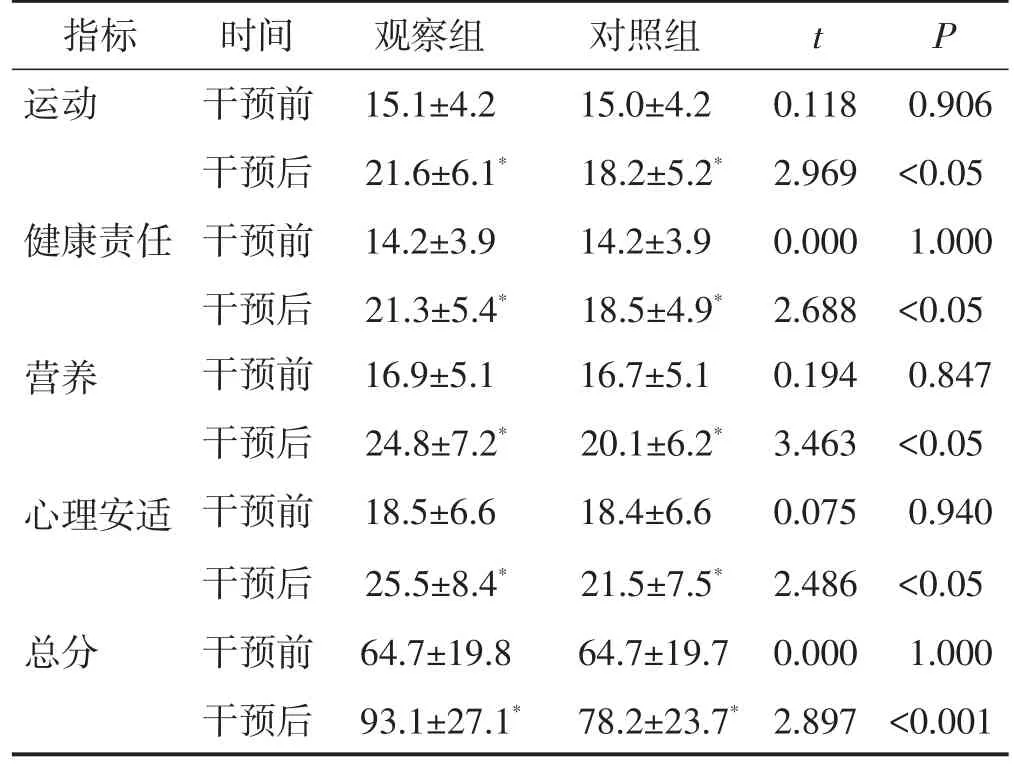

2.2 两组SRAHP评分比较

干预前,两组运动、健康责任、营养、心理安适评分及总分比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。干预后,两组各项SRAHP评分均高于干预前,且观察组的各项SRAHP评分均高于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组SRAHP评分比较 分, ± s

表2 两组SRAHP评分比较 分, ± s

与干预前对比,*P<0.05。

指标运动t P健康责任营养心理安适总分时间干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后观察组15.1±4.2 21.6±6.1*14.2±3.9 21.3±5.4*16.9±5.1 24.8±7.2*18.5±6.6 25.5±8.4*64.7±19.8 93.1±27.1*对照组15.0±4.2 18.2±5.2*14.2±3.9 18.5±4.9*16.7±5.1 20.1±6.2*18.4±6.6 21.5±7.5*64.7±19.7 78.2±23.7*0.118 2.969 0.000 2.688 0.194 3.463 0.075 2.486 0.000 2.897 0.906<0.05 1.000<0.05 0.847<0.05 0.940<0.05 1.000<0.001

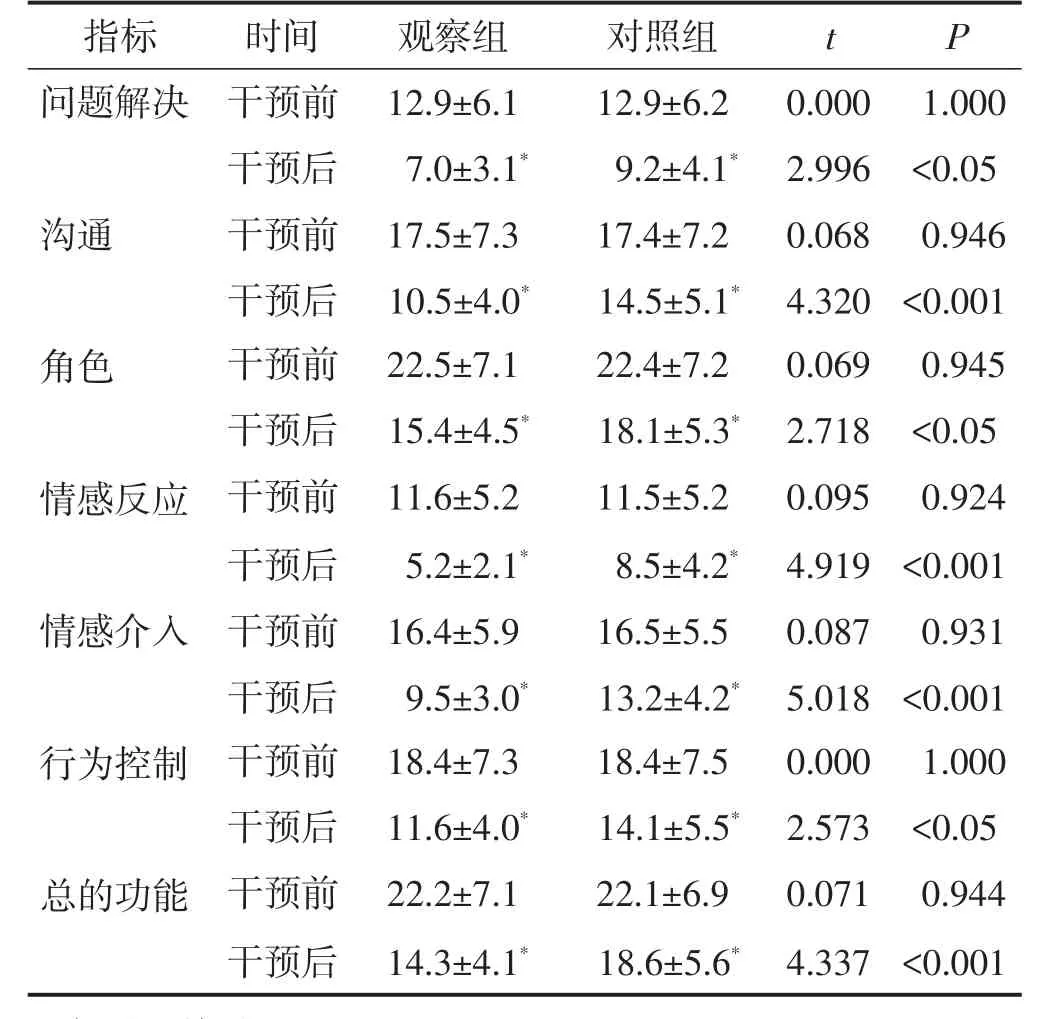

2.3 两组FAD评分比较

干预前,两组问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制及总的功能评分比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。干预后,两组各项FAD评分均低于干预前,且观察组的各项FAD评分均低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 两组FAD评分比较 分, ± s

表3 两组FAD评分比较 分, ± s

与干预前对比,*P<0.05。

指标问题解决沟通角色情感反应情感介入行为控制总的功能干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后1 2.9±6.1 7.0±3.1*1 7.5±7.3 1 0.5±4.0*2 2.5±7.1 1 5.4±4.5*1 1.6±5.2 5.2±2.1*1 6.4±5.9 9.5±3.0*1 8.4±7.3 1 1.6±4.0*2 2.2±7.1 1 4.3±4.1*1 2.9±6.2 9.2±4.1*1 7.4±7.2 1 4.5±5.1*2 2.4±7.2 1 8.1±5.3*1 1.5±5.2 8.5±4.2*1 6.5±5.5 1 3.2±4.2*1 8.4±7.5 1 4.1±5.5*2 2.1±6.9 1 8.6±5.6*0.0 0 0 2.9 9 6 0.0 6 8 4.3 2 0 0.0 6 9 2.7 1 8 0.0 9 5 4.9 1 9 0.0 8 7 5.0 1 8 0.0 0 0 2.5 7 3 0.0 7 1 4.3 3 7 1.0 0 0<0.0 5 0.9 4 6<0.0 0 1 0.9 4 5<0.0 5 0.9 2 4<0.0 0 1 0.9 3 1<0.0 0 1 1.0 0 0<0.0 5 0.9 4 4<0.0 0 1 t P 时间观察组对照组

3 讨论

结直肠癌发病后部分患者可出现便血、腹痛等一系列临床症状。随着疾病进展,肿瘤发生转移、浸润也会累及其它器官,在影响患者正常生活的同时也会危及患者的生命[10-11]。近年来随着我国生活环境及人们生活方式的转变,结直肠癌的发病率呈现出了明显的上升趋势,因此该疾病的诊疗工作受到了社会各界的广泛关注[12-13]。McMaster模式是一种在20世纪50年代出现的系统的家庭治疗模式,在该模式中医护人员与患者及其家庭成员协作,解决患者及其家庭存在的问题,而一个家庭的组成人员罹患恶性肿瘤疾病后通常会对该家庭的稳定带来影响,导致患者的家庭功能降低,不利于疾病的治疗,患者与其家属也会出现较大的心理波动。基于此,本次研究在结直肠癌患者的院外护理干预中开展Mc-Master模式家庭治疗,旨在改善患者心理状态,改善患者家庭相关功能。

本次研究结果显示,观察组干预后躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性评分低于干预前及对照组干预后,提示在结直肠癌患者的院外护理干预中开展Mc-Master模式家庭治疗能更有效改善患者的心理状态。在本次研究中观察组成立专项McMaster模式家庭治疗小组对患者进行干预,干预过程中小组组长首先与患者及家属进行沟通,并告知本次护理干预的目的,在干预过程中对患者及家属开展作息调整、心理等方面的干预,期间帮助患者规范作息,并建议患者开展晨练、日间看书、看新闻等活动,有益于患者转移注意力并合理安排生活,同时在心理干预中责任护士引导患者向家属倾诉自身患病后的感受,促使家属理解、支持、鼓励患者积极治疗,最后对家属提议,邀请患者的亲人、朋友前来探望,增强患者与亲人、朋友间的交流,更有益于患者心理状态的改善。在既往研究中刘娟等[14]学者开展Mc-Master模式对肝癌患者进行干预,证实McMaster模式具有改善患者心理状态的作用,与本次研究具有一定的相似之处。

在患者的自我效能观察中,观察组干预后运动、健康责任、营养、心理安适评分及总分高于干预前及对照组干预后,表明通过McMaster模式家庭治疗的干预能较常规干预更有效地提升结直肠癌患者的自我效能。一般患者出现恶性肿瘤疾病后往往一时间无法接受,面对疾病多存在自暴自弃、认为自我无用的情绪,患者自我效能较低[15-16]。本次研究中观察组通过引导性提问、FAD量表评估帮助患者及家属明确该家庭中存在的问题,如疾病确诊后患者、家属不能够接受,情绪波动较大,多存在不同程度负性情绪,在患者的院外干预中通过饮食调节、作息调整、心理干预等措施对患者的情绪进行疏导,并通过患者与家属的沟通促使家属理解、安慰、鼓励患者,达到调节患者、家属心理状态的作用,使患者增加术后康复的信心,达到提升患者自我效能的作用[17]。

最后在患者家庭功能的观察中,观察组干预后问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制、总的功能评分低于干预前及对照组干预后,可见结直肠癌患者的院外干预中实施McMaster模式家庭治疗能够较常规干预更好地改善患者家庭相关功能。家庭功能的好坏能够对患者的心理状态产生影响,在McMaster模式中医护人员与患者及家属一同对家庭中存在的问题进行识别,干预中将患者与家属作为一个整体,通过饮食、作息等方面的干预促进患者与家属间的互相交流,增进患者与家属间的情感传递,完善患者对疾病的正念心理,更有益于患者家属参与到家庭问题的解决中,从而达到提高患者家庭功能的作用[18]。这一研究结论与仲冬梅等[19]研究结果相符。

综上所述,在结直肠癌患者的院外干预中实施McMaster模式家庭治疗能够降低SCL90、FAD评分,提高SRAHP评分,具有较高的临床应用价值,值得临床医护人员关注。