跗骨窦专用钢板内固定在跟骨后关节面塌陷型骨折中的应用

2020-09-16周锦明关盛溢

周锦明, 于 鹤, 关盛溢

(辽宁省大连市第二人民医院 手足外科, 辽宁 大连, 116011)

跟骨骨折是临床创伤骨科常见的后足部损伤类型,发生率较高,多见于青壮年,占跗骨骨折的60%,常见致伤因素包括高处坠落伤和交通事故伤等。因跟骨软组织覆盖少,解剖结构相对复杂,跟骨骨折的治疗难度较大,且患者术后恢复效果较差[1], 尤其是高能量暴力导致的跟骨关节面塌陷型骨折,其作为一种严重且复杂的创伤,会破坏关节面完整性及稳定性,极易致残[1-2]。跟骨骨折分型较多,在治疗方式的选择上尚有争议。以往临床常采用外侧扩大“L”形入路切口手术治疗跟骨骨折,但手术切口大,创伤大,皮下无筋膜层覆盖,极易造成皮瓣坏死和切口感染、裂开等并发症,影响患者术后康复[3-4]。随着微创技术的发展,经跗骨窦入路微创小切口切开复位钢板内固定手术在跟骨骨折的治疗中得到广泛应用。跗骨窦切口经有限切开后有助于将关节面直接暴露于手术医师视野中,实现在直视下进行复位,而采用钢板和螺钉内固定能够加强固定的完整性和稳定性,从而使患者术后能早日进行功能锻炼,促进患肢尽快康复[5]。本研究探讨了跗骨窦专用钢板内固定治疗跟骨后关节面塌陷型骨折的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院2017年12月—2019年10月收治的45例(患足56足)跟骨后关节面塌陷型骨折患者作为研究对象。纳入标准: ① 患者经检查确诊跟骨后关节面塌陷型骨折, X线显示距下关节面塌陷, Bohler角变小10~15 °, Sanders分型为Ⅱ~Ⅳ型[6]; ② 无足跟部手术史者; ③ 入院2~14 d进行手术者。排除标准: ① 伴有其他骨折者; ② 不配合此次研究者。本研究经医院伦理委员会讨论通过,患者及其家属对本研究知情同意且签署相关文书。采用随机数表法将患者分为观察组和对照组。观察组23例患者(患足30足),男15例,女8例,年龄26~65岁,平均(46.38±0.76)岁,患足Sanders分型为Ⅱ型12足、Ⅲ型11足、Ⅳ型7足,致伤原因为重物砸伤8例、交通事故9例、高处坠落6例; 对照组患者22例(患足26足),男12例,女10例,年龄25~67岁,平均(47.56±0.47)岁,患足Sanders分型为Ⅱ型11足、Ⅲ型10足、Ⅳ型5足,致伤原因为重物砸伤7例、交通事故8例、高处坠落7例。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 术前准备: 2组患者术前均进行止痛消肿等临时处理,并接受X线、CT等影像检查,观察跟骨骨折程度,术前常规测量Bohler角、Gissane角,评估骨折Sanders分型,术前使用抗生素等药物预防感染,静脉注射脱水药物,维持血糖、血脂正常,且均在入院2~14 d进行手术。

1.2.2 对照组: 采用外侧“L”形切口内固定手术治疗。① 常规消毒后,在患侧跟骨外边缘做“L”形扩大切口,然后用专用手术尖刀进行分层解剖,从切口进入,切开皮肤、脂肪层,直至跟骨骨膜下; ② 切断跟腓以及跟距部位韧带,在腓骨肌腱及腓肠神经不显露的情况下,向近端翻转皮瓣,将1枚克氏针(直径约2 mm)钻入跟骨骨折部位外踝、距骨及骰骨,弯折并使其固定住全层皮瓣,清除距下关节内部血肿及碎骨块,并冲洗干净; ③ 采用骨膜剥离器撬起塌陷的跟骨体部的距下关节面,采用骨圆针进行辅助,挤压跟骨侧壁,待跟骨宽度复位至正常大小时,采用克氏针临时固定; ④ 观察患者跟骨骨折部位是否有骨质缺损现象,可进行自体髂骨或同种异体骨植骨; ⑤ 借助C形臂X线透视机确认患者关节面恢复情况,检查Bohler角、Gissane角,角度正常即可完成手术; ⑥ 将跟骨外侧壁骨块复位,选择合适的解剖钢板固定,并观察钢板及螺钉的位置,缝合切口,术后留置引流管。

1.2.3 观察组: 采用跗骨窦入路微创钢板内固定手术。经跗骨窦入路做小切口,切开跟骨骨折部位进行复位,采用钢板内固定。① 嘱患者取健侧卧位,常规消毒后,在患侧外踝下约1 cm处,切开皮肤3~5 cm, 切开并分离肌腱,向下牵引,使跟骨塌陷关节面显露,便于清除关节内血肿及骨块; ② 同对照组,采用骨膜剥离器剥离并显露跟骨外侧,并用骨圆针辅助撬拨,纠正跟骨内翻,由外侧向内挤压跟骨外侧壁,临时以克氏针进行固定; ③ 观察患者是否需要用同种异体骨或自体髂骨及时填补和植入骨缺损区域; ④ 经C形臂X线透视机确认复位效果满意,恢复跟骨高度、长度、宽度及Bohler角、Gissane角的正常角度; ⑤ 根据患者跟骨情况选用合适的跟骨专用微创锁定钢板,插入切口,同时在透视下确定螺钉位置并标记,尖刀辅助下旋入螺钉固定,确认钢板与螺钉位置准确,冲洗外侧并缝合切口,留置引流胶片。

1.2.4 术后干预: 2组患者均采用抗生素预防感染,持续3~5 d, 术后跟骨切口皮肤每日换药1次,引流量少于10 mL时可根据患者情况拔除引流管,患者术后第3周开始可进行足趾主动伸屈练习,直至骨折痊愈时方可负重行走,术后每个月定时复查,观察足功能恢复情况。

1.3 评价指标

① 比较2组患者手术时间、住院时间、术中透视次数、术中出血量; ② 观察2组患者手术前后Bohler角、Gissane角及跟骨高度情况; ③ 采用Maryland足功能评分标准[7]比较2组患者术后足功能恢复情况, 90~100分为优, 75~89分为良, 50~74分为中, <50分为差。④ 采用美国足踝外科学会(AOFAS)后足评分系统[8]分别评估不同Sanders分型跟骨骨折患者治疗后的足功能,总分100分, <70分为差, 70~79分为可, 80~89分为良, 90~100分为优。⑤ 比较2组术后并发症(包括切口皮肤感染、腓骨肌腱撞击综合征、创伤性关节炎、骨髓炎、坏死等)发生情况。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 手术时间、住院时间、术中透视次数和术中出血量比较

观察组手术时间、住院时间短于对照组,术中透视次数、术中出血量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 2组手术时间、住院时间、术中透视次数和术中出血量比较

2.2 手术前后Bohler角、Gissane角比较

术前, 2组患者Bohler角、Gissane角比较,差异无统计学意义(P>0.05); 术后, 2组患者Bohler角、Gissane角均显著大于术前(P<0.05), 但2组间Bohler角、Gissane角比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表2。

表2 2组患者手术前后Bohler角、Gissane角比较 °

与术前比较, *P<0.05。

2.3 术后足功能恢复情况比较

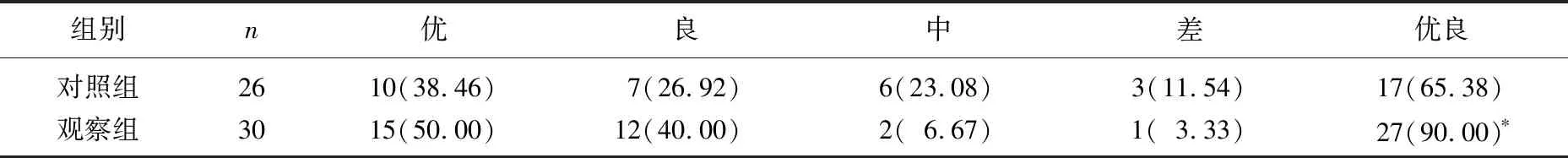

术后,观察组足功能恢复优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 2组患者术后足功能恢复情况比较[n(%)]

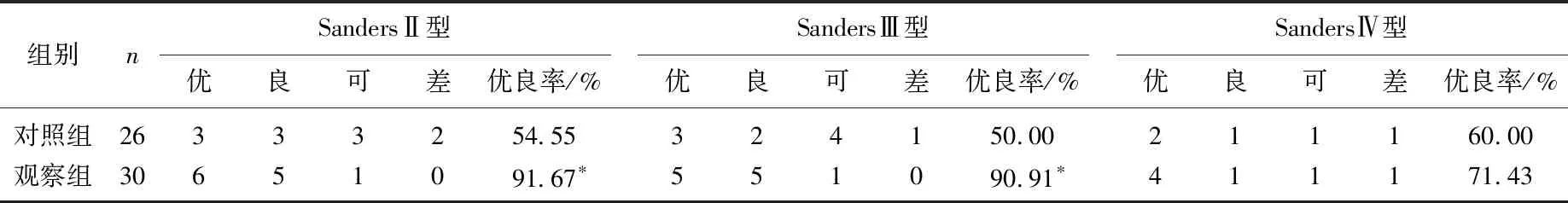

2.4 不同Sanders分型患足治疗后足功能恢复情况比较

治疗后,观察组SandersⅡ型、Ⅲ型跟骨骨折的足功能恢复优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 但2组SandersⅣ型跟骨骨折的足功能恢复优良率比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表4。

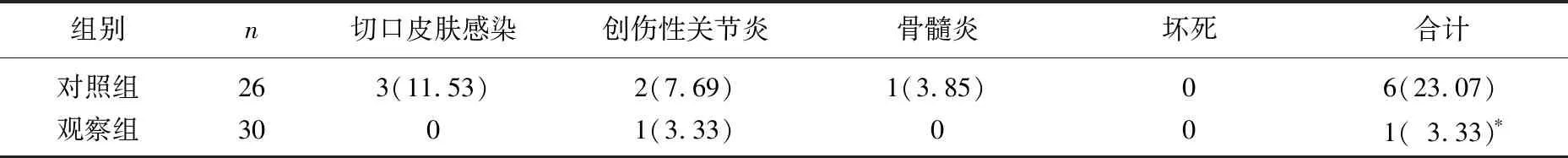

2.5 术后并发症比较

观察组患者术后并发症的发生率低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05), 见表5。

表4 不同Sanders分型患者治疗后足功能恢复情况比较

表5 2组患者术后并发症比较[n(%)]

3 讨 论

跟骨骨折若处理不当或处理不及时,极易导致患者肢体残疾,临床常根据Sanders分型对跟骨骨折患者实施不同的治疗, SandersⅠ型多采用保守治疗, SandersⅡ~Ⅳ型则通常主张采用切开复位内固定手术治疗[9]。以往临床常采用“L”形扩大切口进行切开复位手术,切口较大有利于手术中全面暴露跟骨骨折部位,从而直视下安放跟骨解剖板并固定,显著恢复跟骨骨折部位塌陷关节面平整,并恢复跟骨高度、宽度以及Bohler角、Gissane角的角度,同时可进行骨缺损区植骨治疗,但扩大切口需剥离较多软组织,极易引发切口感染,严重时还会导致切口局部皮肤坏死,影响患者术后康复[10-11]。随着临床影像学技术的发展,微创手术被逐渐应用于跟骨骨折的临床治疗中,并取得了显著效果。跟骨骨折微创手术主要包括撬拔复位克氏钉外固定术、跗骨窦入路微型切口内固定术等,相较于前者,后者的复位效果更优[12-13]。

本研究观察组以跗骨窦入路微型切口内固定手术治疗跟骨骨折并予以改进,采用特种跟骨钢板与螺钉进行内固定,固定效果显著,且切口位于关节上方,可直视距下关节面,而微创切口又可避免破坏患足外侧血运[14]。本研究结果显示,术后, 2组Bohler角、Gissane角均较术前显著改善,但2组间比较无显著差异,而观察组手术时间、术中出血量、术中透视次数以及住院时间均显著优于对照组。由此提示,经跗骨窦入路微型小切口切开复位钢板内固定手术与外侧扩大“L”形切口内固定手术均可以达到恢复跟骨高度、宽度以及Bohler角、Gissane角的目标,但前者为微创手术,可明显缩短手术时间,减少术中出血量和透视次数[15-16]。

本研究结果还显示,观察组术后Maryland足功能评估优良率显著高于对照组,且观察组SandersⅡ型、Ⅲ型跟骨骨折的足功能恢复优良率显著高于对照组。相较于SandersⅣ型跟骨骨折, SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折损伤程度较轻,更适宜采用经跗骨窦入路微型锁定钢板固定手术,可避免大面积剥离软组织,而旋入螺钉后与钢板结合于关节面,可加大固定强度,更好地促进足功能恢复。对于较为复杂的SandersⅣ型跟骨骨折,跗骨窦切口手术与“L”形切口手术均具有一定局限性,手术医师需具备丰富的骨折复位与微创手术经验[17]。本研究比较2组术后并发症发生情况发现,观察组出现1例创伤性关节炎,未出现切口感染、坏死、骨髓炎等情况,并发症发生率显著低于对照组,提示经跗骨窦入路小切口切开复位钢板内固定术能够减少切口感染及皮肤坏死等并发症的发生,且内固定效果佳,可更好地促进患者足功能恢复[18]。

综上所述,跟骨后关节面塌陷型骨折采用经跗骨窦入路微创小切口切开复位钢板内固定术治疗,可缩短手术时间,促进术后足功能恢复,并减少术后并发症的发生。