流通企业如何走出“脱媒”困境?

——基于新型竞争力构建研究

2020-09-16雷俐丽

雷俐丽

(郑州工商学院 河南郑州 450018)

引言

在过去的20年中,传统流通产业始终位于市场经济循环的中心位置,商流、物流和信息流在此交汇,商贸流通业作为制造业与服务业的中间媒介,引领了产业链的相互交织和价值链的有效规划。但随着互联网技术的发展,更加低廉的信息处理方案逐步深入到产业经济的方方面面,高附加值的信息交流服务逐步被上下游企业收回,并形成了“生产者服务化”发展模式。该模式以新型信息技术为中心,实现了完整的生产-流通结构,保障了生产企业的核心业务增值,但同时也侵占了原本属于流通企业的业务内容。生产者服务化的背面对应着产业链中的“流通脱媒(Disintermediation)”趋势,传统流通企业面临着被挤出产业链的巨大风险,B2B电子商务企业的快速发展更是进一步加剧了流通企业的脱媒风险,B2B电子商务企业对流通企业脱媒的影响途径主要是构建自身物流体系、销售平台以及电子商务信息反馈体系。具体而言,生产型企业自建物流配送中心,实现了对流通企业“物流”服务的替代与挤出。最典型的代表是京东商城,其构建了京东物流,京东商城的自营产品全部由京东物流配送,对其他物流企业形成了明显的挤出效应。B2B企业建立电子商务销售平台,实现了对流通企业“商流”服务的替代与挤出。当前我国主流的电子商务销售平台是京东、淘宝和天猫,平台之间竞争激烈,B2B企业如果想进一步降低运营成本,必须构建自己的销售平台,降低在销售平台方面的付费,从而替代依靠京东等平台的销售体系。B2B企业建立电子商务信息反馈体系,实现了对流通企业“信息流”服务的替代与挤出。B2B的销售模式使消费者不能直接接收到产品,企业不能直接接收消费者的反馈信息,所以构建反馈体系很重要,能够针对性改善企业服务体系,提升市场竞争力。在流通脱媒的困境下,我国流通企业的实际表现如何?流通企业应该如何应对脱媒趋势,并构建保障自身发展的新型竞争力?通过理论研究找到这些问题的答案,对流通产业的进一步发展有着深远的理论与实践价值。

理论综述与提出假设

互联网技术快速发展且得到大规模普及之前,流通市场作为产品的移动渠道和终端呈现,其销售信息成为了生产企业赖以生存的新型竞争力来源,生产企业需要通过流通企业反馈用户需求和市场趋势,进而从供给端改善生产方向,这也导致了流通企业长期处于信息优势方,企业规模快速发展。随着互联网技术的快速发展,市场信息平衡被打破,流通企业发展优先级从“信息流”转为“商流”和“物流”,市场价值快速下降。随着数字经济尝试构建流通脱媒新体系,快速崛起的B2B平台和自建物流体系正在剥夺传统流通企业的“商流”和“物流”基本盘。刘会芬(2020)构建了包含创新、协调、绿色、开放、共享的五力模型,对传统商贸流通产业的物流效率进行评价分析,结果显示创新竞争力和共享竞争力对商贸流通产业发展具有重要影响,因此他认为商贸流通企业应该创新发展模式,构建自身的电子商务销售平台并自建物流体系,提升发展质量。崔文芳和李记林(2019)的研究认为,流通脱媒已经成为B2B电子商务时代的主旋律,价值链的缩短和集约化是市场发展不可避免的趋势。程波和杨文华(2019)提出,从B2B企业的发展路径来看,与传统流通企业的战略合作将逐步淡出,实现企业产业链的全程化,才能够掌控价值链的一体化,传统流通企业的经济职能将被逐渐取代。

但也有部分学者持有相反的观点,他们认为互联网技术无法带来信息的无摩擦流动,在网络信息时代,流通企业作为中间商依然存在特定价值。例如,纪良纲等(2020)认为传统流通企业可以充分的利用互联网技术,与互联网深度融合,改善自身的技术条件,有效降低成本。同时,通过物流体系的外包可以降低自身自物流体系方面的成本,特别是城乡一体化物流体系的建立,能够显著促进传统流通企业的发展。李庆鑫(2019)发现我国传统流通企业已经初步打造了基于“互联网+”的新型信息系统,在改善原有的流通交易模式同时降低了流通成本,B2B企业的流通外包交易成本远低于自建流通成本。张楠等(2017)的研究同样肯定了结合互联网技术的新型流通体系的价值,研究将技术进步融入企业管理分析中,建立了动态“成本-代理”框架,考察了新型流通体系的行为理性,研究认为生产者服务化是流通产业发展的主要目标,也是供应链逆向整合的主要方向。支慧(2017)的研究指出,流通脱媒背景下流通企业逐步由综合化向专业化转变、企业资源由独立向共享转变、企业关系由对抗向合作转变,流通脱媒趋势倒逼流通企业实现服务深化和资源整合,加快了集成服务模式创新。从当前的发展实践来看,传统流通企业不仅进行了大量模式创新,而且与B2B企业间实现了一定的市场合作,短期内尚未出现完全流通脱媒趋势。

据此,本文将从流通脱媒视角出发,基于前述研究中提出的几个问题展开研究,其中主要考察两个问题:其一是从我国的产业发展实践来看,是否已经存在流通脱媒趋势;其二是B2B企业与传统流通企业的竞争是否存在异质化。基于上述问题,进一步制定流通脱媒背景下传统流通企业的发展标准。对此给出如下两个假设:

H1:我国流通产业领域已经出现了明显的脱媒发展趋势。

H2:传统流通企业的新型竞争力水平显著落后于新型B2B企业。

变量构造与模型设定

(一)新型竞争力的测度

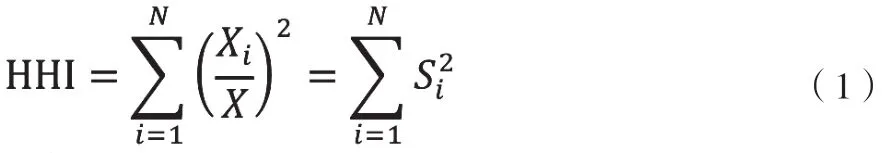

为了验证本文的假设,首先需要分别就传统流通企业和B2B企业的新型竞争力水平进行测度。对此,本文引入产业经济学领域广泛应用的“赫芬达尔”指数,该指数由经济学家赫芬达尔和赫希曼提出,用于测量产业的整体集中水平。它是指产业中各个竞争主体(企业)占产业总资产百分比的平方,相比于其他集中度指标,赫芬达尔指数归纳了产业整体结构与绩效标准,模型设定如下:

赫芬达尔指数(1)反应了各个企业规模Xi在产业总规模X的占比,Si表示了各个企业在市场中的占有率。研究主要对比传统流通企业与B2B企业的赫芬达尔指数情况,选用2010-2018年A股上市的流通类企业与B2B企业的月度截面数据,研究中采用缩尾方法剔除了样本上下0.5%的极端值,剔除了观测期具有ST、*ST情况的企业。

(二)灰色关联分析

针对两个产业的新型竞争力对比,研究引入了灰色关联分析方法,由于双序列数据的单调特征,直接进行回归分析或方差分解,可能存在样本量不足的问题,进而造成比对效果的偏差。而灰色关联分析的特点在于,对数据平衡性和数量要求相对更低,更容易揭示数据序列的样本规律。而本研究的序列长度仅为19,整体灰度较大,因此更适用于灰色关联分析方法。

根据因变量和自变量的特征构建比较数列,基础数据为两类数列:

Y0为参考数列,本研究为传统流通产业的新型竞争力水平(赫芬达尔指数);Yi为比较数列,本研究为B2B产业的新型竞争力水平(赫芬达尔指数),y0(k)和yi(k)分别代表参考数列和比较数列的参变量水平。m和n分别代表两类数列的时间长度,在本研究中两者均为19。

由于参数序列在量纲上的不一致,直接求两个数列的灰色度并不可行,故首先需要对两类序列进行无量纲化处理。具体到本文的研究中,由于流通企业和B2B企业的整体规模存在较大区别,因此需要规避掉营业收入、企业规模、企业年限等量纲限制,过程如下:

y``0(k)和y`i(k)作为无量纲化处理后的新参数量,构成了新的灰色序列,从而可以在每一个时间点上计算灰度差距:

各个时间点的绝对值灰度差额又可以构成灰度序列:

根据灰度序列(9)中的最大值与最小值,进行上下限关联判定,从而确定不同序列间的灰色关联度水平:

公式(10)中还需要注意设定解析系数θ,由于不同模型分析中所需的解析力并不一致,解析系数取值较小时,无法细致地反应序列关联性的大小,解析系数取值较大时,会造成关联度失真现象。研究参照张楠等(2017)的设定,对解析系数的取值为θ=0.5,保证结果不失真前提下尽可能细致地反馈真实关联水平。

表1 2010-2018年流通产业与B2B产业的新型竞争力对比

图1 2010-2018年流通产业与B2B产业的新型竞争力对比

表2 流通产业与B2B产业的灰色关联度差异分析

传统流通产业与B2B产业的新型竞争力分析

基于上述理论分析和方法构造,研究在SPSS 13.0软件环境下首先计算了2010-2018年传统流通产业与B2B产业的赫芬达尔指数,以说明两类产业的新型竞争力水平,结果如表1所示。在2010年,B2B产业新型竞争力远低于传统流通产业,但到2018年时,两类产业的新型竞争力不仅完成了逆转,B2B产业的新型竞争力也已经远高于传统流通产业。

为了反映两类产业新型竞争力的逆转过程绘制了图1。由图1可知,2010-2018年B2B产业新型竞争力均值为2.883,而流通产业的新型竞争力均值为2.700,说明传统流通产业的市场竞争力水平明显落后于B2B产业竞争力。B2B产业新型竞争力在波动中呈现明显的上升趋势,且在2013年前后实现了对传统流通产业的反超,而传统流通产业在观测期内新型竞争力呈现出“倒U型”情况,在2010年至2014年实现了小幅上升,之后逐渐降低至0.25上下。而流通产业新型竞争力增长速度较为缓慢,2010年为0.241,2018年仅为0.255,上升幅度仅为5.8%,说明流通产业新型竞争力增长乏力。

为了验证本文对两类产业新型竞争力表现的分析,采用灰色关联分析计算了两类产业的灰色度,并通过移动步长计算出两类产业的滞后差异,结果如表2所示。

由表2可知,传统流通企业与B2B企业间的灰色关联性呈现出先增长、后下降的趋势。根据9阶移动步长下灰色关联度走向来看,传统流通企业对B2B企业的灰色关联度在第4阶达到峰值,这也与图1中2013年前后流通产业新型竞争力的拐点相对应。近十年是我国互联网企业发展的高峰期,市场红利在前期有效地分配到了各个相关产业中,由于B2B企业深耕于电子商务平台运营,在这一时期作为信息整合者角色,对传统流通企业的依赖性显著上升,促进了流通企业的整体业务突破。但在2014年后,处于构建价值链的必要性,掌握信息流主动权的B2B企业开始自建流通系统,实现上下游流通信息一体化,流通企业被快速替代,并受到挤出效应影响,新型竞争力显著下滑。该结论证明了假设1,我国流通产业领域已经出现了明显的脱媒化趋势。脱媒化有利于降低B2B企业的销售成本和运输成本,一方面自身的物流体系能够快速将产品和服务配送到消费者手中,便于记录消费者反馈信息,改善服务水平;另一方面依靠自身的销售平台能够扩宽产品和服务的销售渠道,培养忠实消费用户,为企业做大做强奠定基础条件。

从灰色关联度来看,传统流通企业的新型竞争力水平平均落后于B2B企业4年,从行业整体新型竞争力角度来看,B2B产业在与传统流通企业的竞争发展中已经占据了完全的上风,由于传统流通企业已经完全退出了高附加值的“信息流”业务争夺,在B2B企业进一步强化“商流”与“物流”发展的局面下,两类产业的相互替代不可避免。这一结论证实了本文的假设2,传统流通企业的新型竞争力水平显著落后于新型B2B企业。在脱媒困境下构建流通企业的新型竞争力,是实现传统流通产业转型的重要抓手。

脱媒趋势下构建流通企业新型竞争模式

随着“互联网+”计划的提出与实施,与互联网技术关联紧密的B2B产业得到了政策推动和社会资产的极大助力,在近10年内实现了快速增长;而传统流通产业在“互联网+”实施初期,受到B2B电子商务业务的上升所推动,实现了商流和物流的短期上升,但由于缺乏对信息流系统的规划,在B2B产业的替代特征上升后,流通产业整体新型竞争力大幅下降。传统流通企业的新型竞争力水平平均落后于B2B企业4年,流通脱媒趋势显著存在于我国的产业发展实践中,对此提出如下建议。

第一,改变传统流通产业的竞争战略,重塑“信息流”系统作为企业的第四利润源,构建新型竞争力。实现企业信息能力的有效发展,需要建立基于商贸流通企业的网络信息格局,充分意识到信息的价值,利用流通末端的信息反馈构建“物联网”基础上的信息系统,迫使单纯以线上交易为信息来源的B2B企业达成合作,从而在脱媒困境下找到流通产业的新型信息价值。为此,流通企业需要积极地建立信息平台,加强在信息技术领域的研发投资,同时要主动与科研机构合作,充分利用互联网、大数据技术改善自身的技术水平。

第二,对传统流通企业而言,在脱媒困境下保障企业收益,需要构建基于新型竞争力的新型合作体制,主动打造集成化的供应链服务体系,传统流通企业需要进一步实现成本管理、路径管理和延伸管理的发展,由于电子商务领域普遍存在运输成本的“剪刀差”,传统流通企业应该通过在管理层面降低成本,进而压缩整体流通成本,在市场新型竞争力中实现成本的优势,巩固“商流”领域的优势地位。因此,流通企业应该深化与物流企业的合作,建立战略伙伴关系,依靠物流网络降低配送成本,大型流通企业应该在各地建立仓储,进而降低运输距离和费用。

第三,建立更广泛的物流网络,在脱媒困境中实现“主动转媒”。由于部分B2B企业平台对物流系统的自主建设已成定势,传统流通企业无法继续与竞争企业实现合作,因此要善于割席,快速转换,寻求市场上其他的B2B企业,建立“以我为主”的贸易流通体系,通过更低成本的外包服务帮助B2B企业成长,重新掌握“物流”竞争中的主动权。