汽车灯具起雾解析及改进建议

2020-09-16韦性林张培栋WeiXinglinZhangPeidongGuoWei

韦性林,张培栋,郭 伟 Wei Xinglin,Zhang Peidong,Guo Wei

汽车灯具起雾解析及改进建议

韦性林,张培栋,郭 伟

Wei Xinglin,Zhang Peidong,Guo Wei

(北京宝沃汽车股份有限公司,北京 101500)

汽车灯具起雾问题一直是行业内难点,改善汽车大灯起雾,可提高行车安全性。基于某车型大灯,根据起雾原理剖析起雾原因,提出改善灯具温度、湿度及流动性控制等改进方案,以起到缓解起雾故障的作用,同时也为整车制造厂在大灯起雾改进方面提供经验参考。

起雾;灯具;机理;改进

0 引 言

随着生活水平的提高,汽车已成为人们常用的出行工具,人们对汽车安全性的重视程度日益增长。汽车照明系统是主动安全性能的重要组成部分,起着照明和信号提示两种作用,在行驶过程中(尤其是夜间)非常重要,不仅为驾乘人员保驾护航,也为道路行人提供一定安全保障。据统计,夜间交通事故率是白天的3倍,照明状况不良时的交通事故率是照明良好时的3倍,足见照明系统对行车安全的重要性[1]。然而,在目前有关汽车照明系统的市场质量抱怨中,大灯起雾问题占有相当大比例,已成为影响车灯效能、质量、寿命和行车安全的一个严重问题。对汽车大灯起雾的机理、影响因素等进行研究分析,提出改进建议。

1 问题描述

汽车灯腔内的水蒸气遇冷凝结在灯罩内表面,不仅影响车灯外观,而且影响照明效果,进而影响行车安全。起雾严重时产生的积水,有可能威胁灯泡的使用寿命和车灯电路,也会对车灯材料造成腐蚀,加速车灯老化变形。图1为某车型大灯起雾照片,可以观察到拐角、边缘处起雾较明显。

以某车型大灯为研究对象,统计2018—2019年起雾数据,如图2所示。从月度分布看,大灯起雾与气象条件有关系,现场(北京)检验发现,大灯起雾现象主要分布在9月至次年1月,秋冬季节气温降低,整车淋雨后容易出现雾气;全国范围内市场抱怨主要集中在6月至9月、11月至次年1月,此期间雨雪天气较多,空气湿度明显加大,容易出现雾气。

图2 某车型大灯起雾问题月度分布

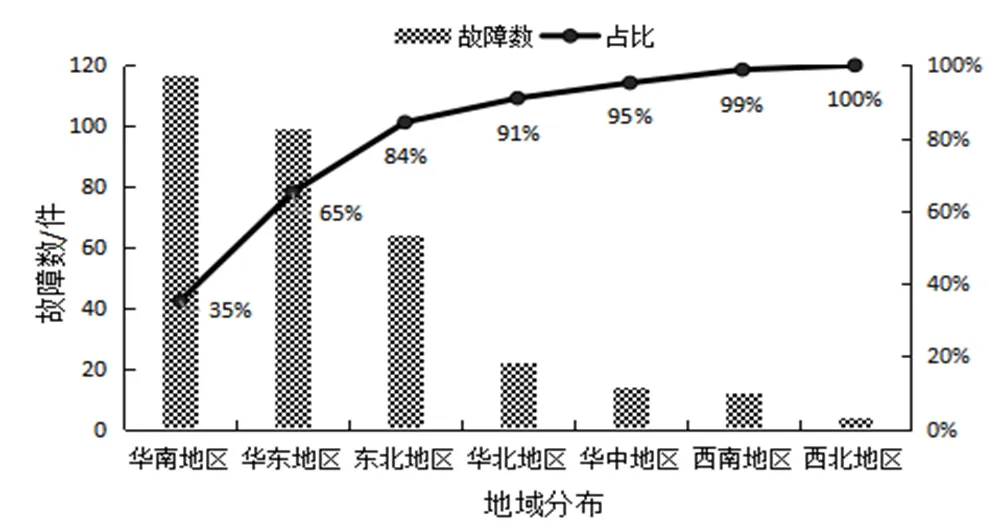

从地域分布看,2018—2019年市场抱怨在我国南方地区(华南、华东、华中地区)偏多,约占总数的70%,且大部分集中在每年的6~9月,正值南方雨季;在东北地区抱怨也较多,约占总数的20%,主要集中在11月至次年1月,此时东北气温偏低、雨雪频繁,如图3所示。

图3 某车型大灯起雾问题数量地域分布

2 车灯起雾原理

2.1 水蒸气凝结机理

含有水蒸气的空气称为湿空气,完全不含水蒸气的空气称为干空气,车灯腔内的空气或多或少含有水蒸气。根据道尔顿分压定律,湿空气的压力等于水蒸气分压力v和干空气分压力a之和,即

=a+v(1)

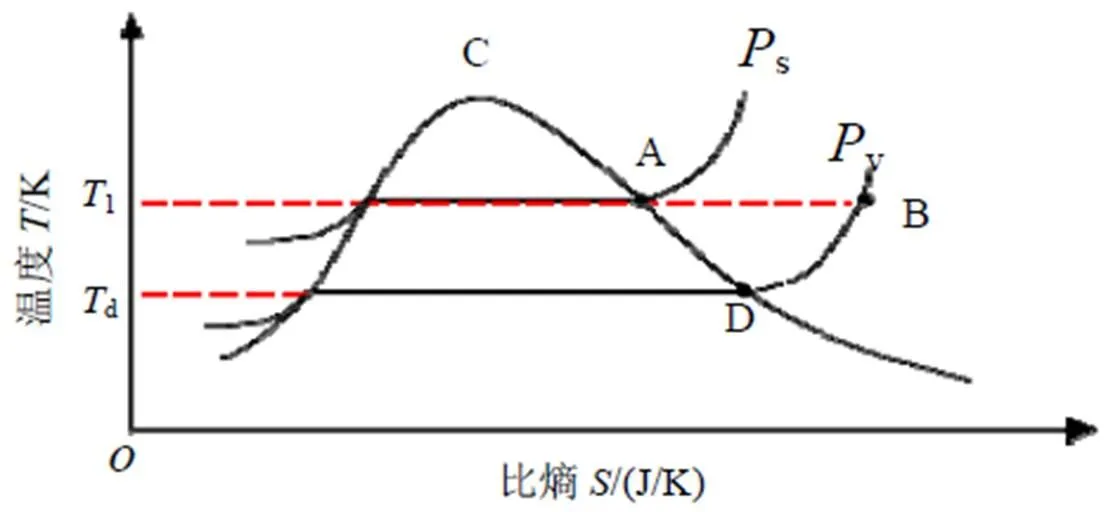

由热力学知,湿空气凝结过程分为定温和定压两种情况,如图4所示,C为临界点,定温:若水蒸气压力v在温度1下由B点增大到A点,湿空气达到饱和状态压力s(1),继续加入的水蒸气将凝结析出;定压:在定压v下由B点不断冷却至D点,在该点水蒸气达到了饱和状态,d为对应的露点温度,若继续冷却就会有液态水析出,此现象称为结露。

图4 湿空气中水蒸气温-熵图

2.2 车灯起雾原理

汽车大灯大多是半封闭结构,设计有透气孔,灯腔内压力基本不变,可以认为大灯起雾属于定压凝结情况。

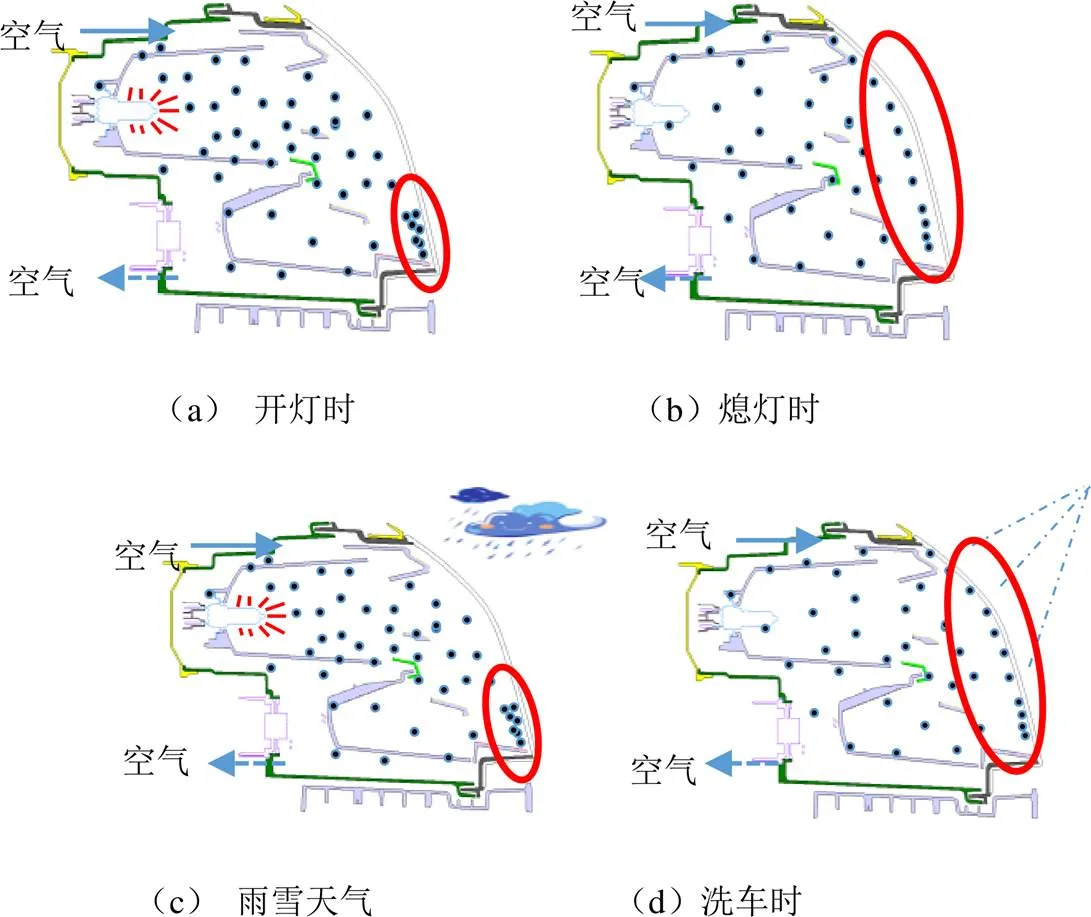

(1)车灯点亮时,灯泡发热使空气升温,气压随之增大,引起空气流动,灯泡附近的湿空气流动到低温区,特别是拐角、边缘等空气循环差的位置,遇冷易起雾,如图5(a)所示。

(2)车灯熄灭时,灯泡附近尚存余热,灯罩由于与外界直接接触,靠近灯罩内表面的湿空气温度下降远远快于灯腔内其他部位,所以靠近灯罩的湿空气易起雾,如图5(b)所示。

(3)车灯点亮稳定后,灯腔内空气通过透气孔形成自然循环,若外界环境骤然降温,如遇雨雪天气或洗车时,灯罩内表面温度随之急剧下降,靠近灯罩的湿空气易起雾,如图5(c)、(d)所示。

图5 汽车大灯起雾示意图

通过研究,车灯起雾必须具备3个条件:(1)凝结核心,存在水蒸气凝结的附着点;(2)温度,灯罩内表面存在低于湿空气饱和温度的区域;(3)湿度,灯腔内空气湿度足够大,在可能的温度范围内能够达到饱和状态。

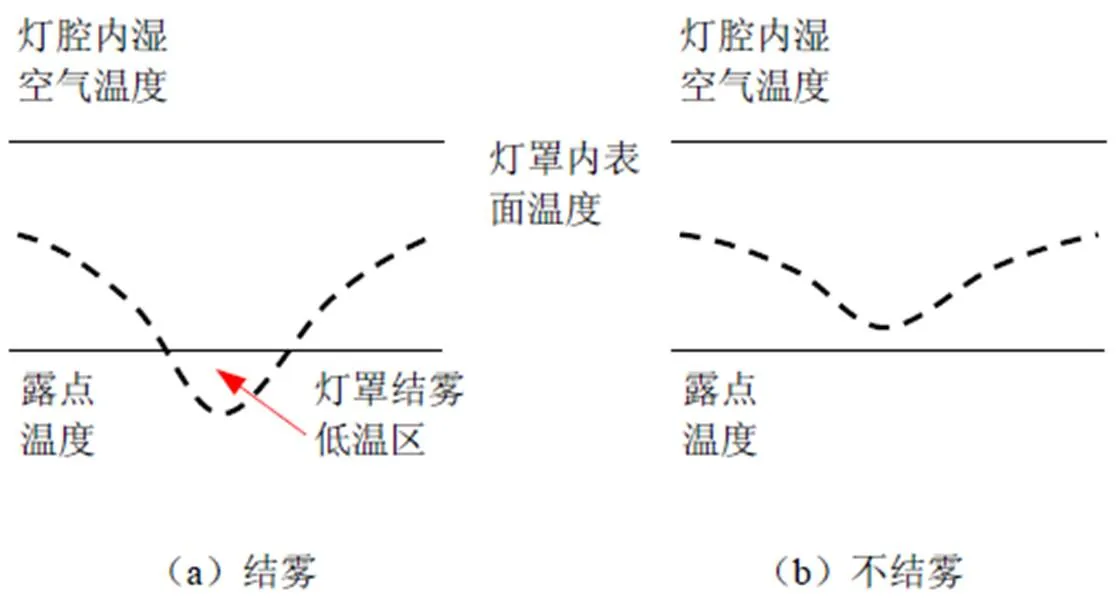

现代汽车大灯罩一般为树脂材料,表面凹凸不平,有较大可能提供凝结核心,且表面张力较小,易形成珠状结雾。由水蒸气凝结机理可知,定压条件下湿空气的露点温度与水蒸气压力有关,而水蒸气压力常用湿度表示。若灯腔内湿度较大,湿空气露点温度也较高,当灯罩内表面存在低于露点温度区域时,易起雾,如图6(a)所示;若湿度较小,露点温度也较低,当不存在低于露点温度的区域时,不起雾,如图6(b)所示。

图6 大灯起雾温度关系示意图

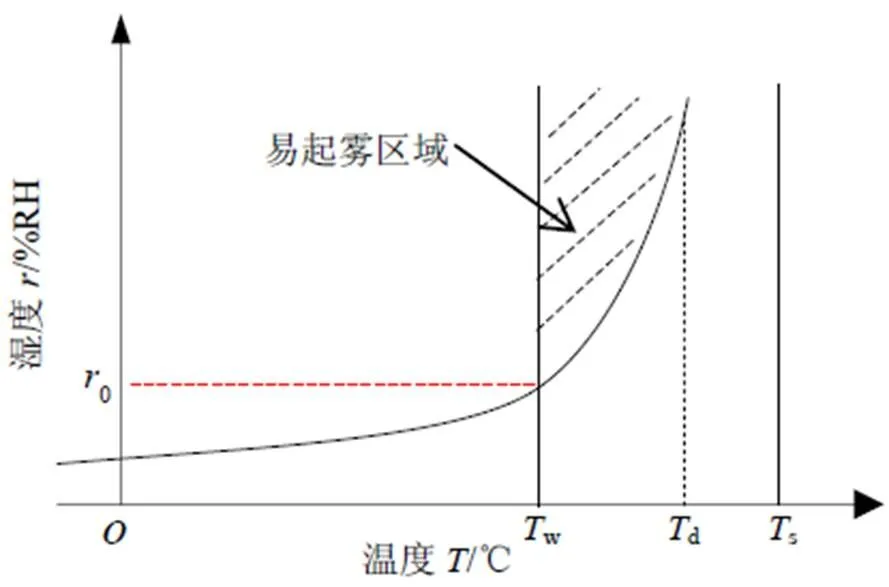

在大灯温度特性一定情况下,空气湿度大小决定了是否起雾。文献[2]给出了车灯起雾临界湿度,如图7所示。w为灯罩内表面某点温度,s为灯腔内某点温度,d为露点温度。为车灯内湿度,0为临界湿度,用来评价抗起雾能力。当<0、w>d时,不起雾;当≥0、w≤d时,易起雾。

图7 大灯起雾临界湿度示意图

3 影响因素及改进建议

大灯起雾主要影响因素有温度、湿度、凝结核及空气流动性,以某车型大灯为研究对象,重点分析大灯密封性、结构、湿度、流动性、材质亲水性、雾气遮蔽及整车检验,并提出改进建议。

3.1 密封性

灯具的密封性不良,一般出现在灯罩与灯壳密封、灯具后部堵盖、线束安装孔及电器元件安装孔等位置。这些位置的密封不良易造成灯内进水,从而出现雾气。

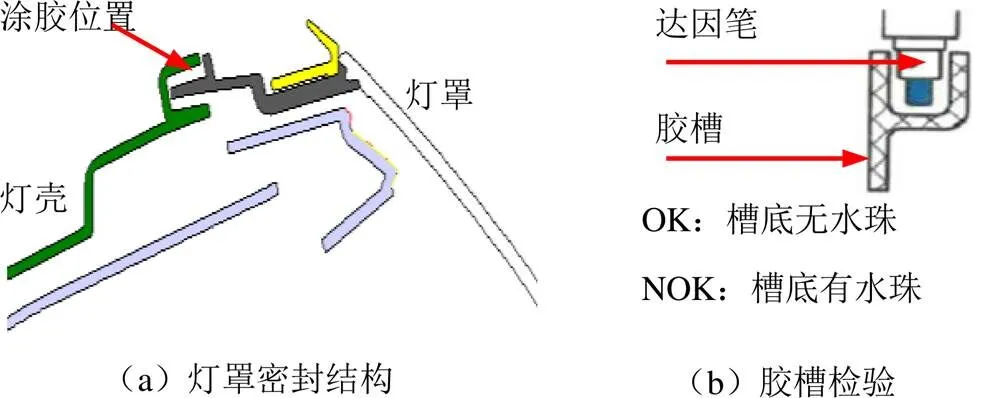

3.1.1 灯罩与灯壳的密封

灯罩与灯壳通过胶粘接和其他固定方式相结合,该密封性控制点主要在胶粘接位置。涂胶在涂胶槽内,当胶槽的清洁度不够或者涂胶不均匀就会造成密封不良问题。通过采取规范工艺及优化胶槽等离子火焰处理,解决清洁度和表面张力,并使用达因笔对胶槽处理效果做抽检,如图8所示。

图8 灯罩密封结构及胶槽检验

3.1.2 灯具的堵盖密封性

灯具的堵盖、线束、电器元件安装孔密封不良,其中90%以上故障集中在堵盖密封不良。堵盖的装配结构有螺旋式和卡接式,螺旋式结构使用硬质材料,装配密封性能好;卡接式堵盖使用软材质橡胶,卡接力不足易脱落和受热变形,给密封性带来隐患。

改善卡接式堵盖的结构密封性可通过在堵盖上增加卡箍方式增大堵盖的拉脱力,或者对易脱落位置进行遮挡隔离。

3.2 结构分析

因造型等原因,大灯设计不可避免地存在结构上的低温区或流动死区,这是起雾的主要部位。

3.2.1 提升低温区温度

灯内高温及高湿度空气流动到低温区域,温度被降低出现水蒸气凝结起雾。设计时应尽量避免结构造成的低温区,如无法避免可以通过布置透气孔改变灯内气流,提高雾气消散能力。还可通过提高低温区温度,在不影响大灯配光情况下,通过车灯结构直射或者反射光源热能,提高低温区温度。

3.2.2 流动死区结构改善

灯内空气流动分布不均匀,局部区域空气流动慢甚至不流动,出现起雾。结构设计足够的流动间隙,降低空气湿度。某车灯在灯罩的尖角位置处装饰罩与灯罩的间隙为2 mm(图9所示),空气流动速度比较慢,造成在灯罩尖角位置经常性起雾。改善灯内尖角位置空气流动,将2 mm位置间隙增大,提升流动速度。

图9 灯罩及内部导流结构示意

3.3 湿度分析

空气湿度越大,越容易起雾,在灯具内增加干燥剂包,吸附空气中多余的水蒸气,降低空气湿度,可缓解起雾。干燥剂存放的原则:(1)易起雾区域附近,干燥剂可以近距离快速吸收空气中水分;(2)灯体空腔的物理中心区域,均衡灯内整体空腔湿度。

3.4 流动性分析

流动性改善通过透气孔实现,大灯气体流速越快,雾气消散越快。

3.4.1 透气孔的作用

透气孔使大灯内部和外界空气形成对流。改变灯具内部气流分布,影响灯内温度和湿度分布,促使大灯内外侧的气压平衡。

3.4.2 透气孔的设计

(1)透气孔数量和位置。

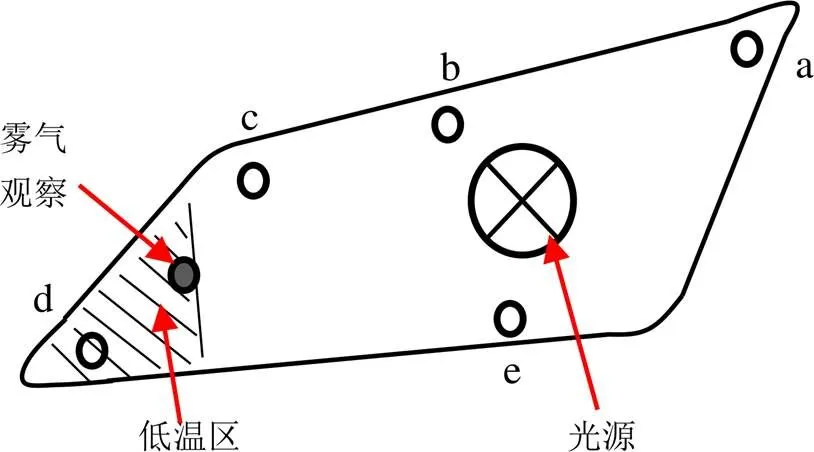

透气孔布置一般原则:①一般在光源两侧的对角设置;②数量至少2个及以上;③尽量靠近雾气易发部位;④在灯具上几何位置的高低落差尽可能大;⑤考虑灯具本身温差大的部位。

透气孔布置位置及数量在相同条件下组合如图10所示,通过整车深度淋雨验证起雾状态,见表1。

注:a、b、c、d、e均为透气孔。

表1 透气孔排布起雾验证

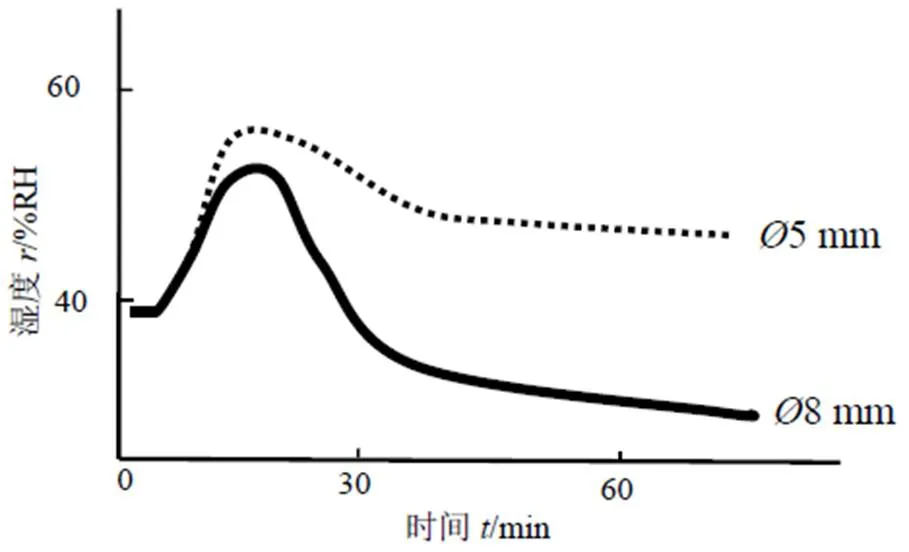

(2)透气孔孔径。

透气孔孔径影响空气的交换速度。当灯内空气体积一定时,小孔径空气流动相对慢易起雾;增大孔径,空气交换流动加快,雾气消散快,如图11所示。

图11 大灯透气孔径与湿度关系图

(3)透气帽和透气管。

为保证大灯透气性,通常在灯壳透气孔装配透气管或透气帽(图12)。透气管内增加过滤网或将透气管设计挡水结构,以增强防尘防水。透气管和透气帽的选择结合灯具实际状态,基本原则是透气量越大灯体空气流动性越好。

图12 透气帽和透气管结构

3.5 材质亲水性

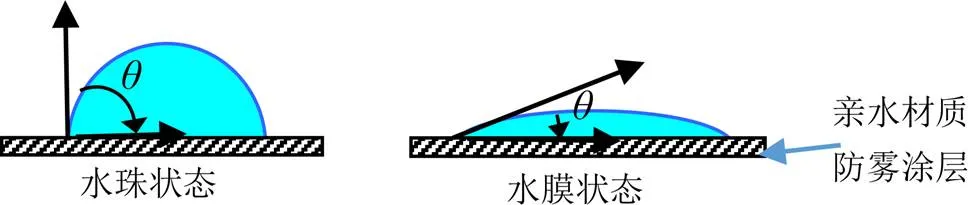

液体水在固体灯罩表面形成接触角,接触角是衡量液体在固体表面湿润性能的重要参数,接触角越小,亲水性越好。当接触角<90°,则材料表面是亲水性;当>90°,则材料表面是疏水性[3],如图13所示。

图13 亲水性示意图

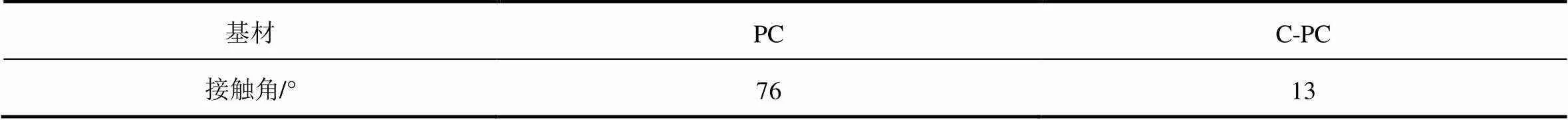

改善凝结核亲水性。首先,灯罩材质的选择在满足灯光等条件下,尽可能选择亲水性好的材质;其次,增加防雾涂料,其表面具备超亲水特性,液体水与涂层接触角小,湿润性好。大灯罩材质常用PC(Polycarbonate,聚碳酸酯),增加C-PC(Coating-Polycarbonate,防雾涂层聚碳酸酯),两种材质的接触角见表2[4]。

表2 材质接触角参数(近似值)

3.6 雾气遮蔽

大灯起雾部位若是在灯罩的侧面或者边缘造型区域,该区域不影响照明使用,可以考虑在起雾区域增加花纹、涂漆等处理方式进行遮蔽。

3.7 整车下线检验控制

(1)检验方式。

整车下线对大灯的雾气检验普遍采用淋雨方式,开启大灯淋雨检验,如图14所示。

图14 整车淋雨检验线

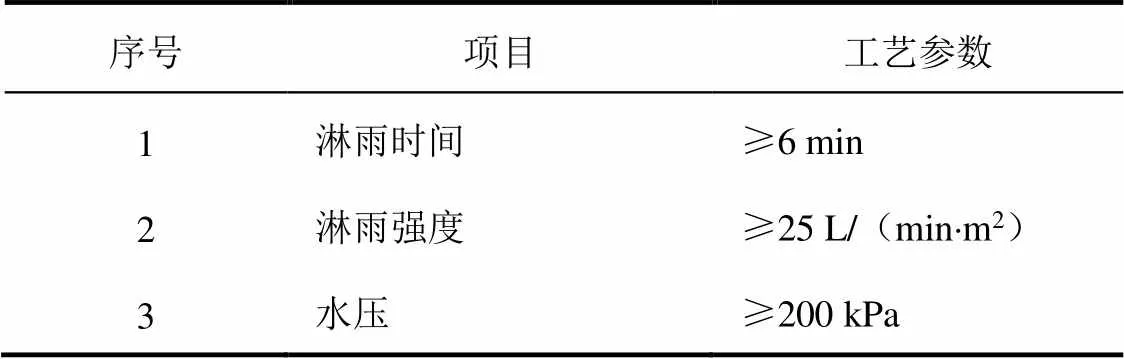

某车型整车淋雨检验相关参数见表3。

表3 淋雨检验参数

(2)检验策略。

增加大灯温差,提前开灯预热30 min,提高灯内温度,然后进入30 min的深度淋雨,以此提高大灯起雾检出率。

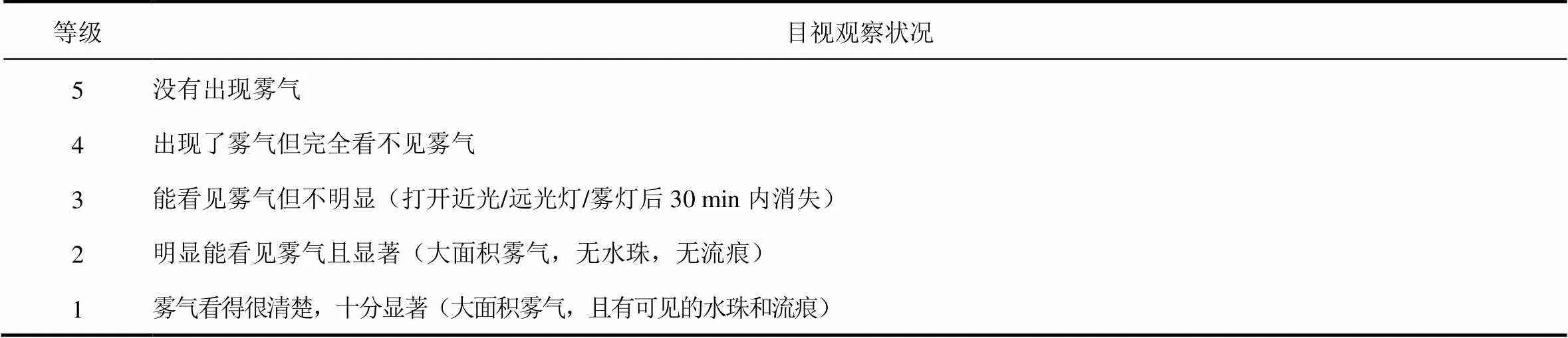

(3)判断标准。

某车企判断标准按照起雾程度不同划分为5个故障等级,具体见表4。

表4 大灯起雾判断标准

4 结束语

大灯起雾问题是比较复杂的综合性问题,其影响因素诸多,并且各因素之间相互影响,对待不同的大灯其解决方案也不同,主要从改变温度、湿度、凝结核及空气流速方面进行改进。

[1]赵斌. 漫谈车灯与交通安全[J]. 汽车与安全,2005(7):44-47.

[2]林娇弟. 汽车车灯结雾及其控制的分析研究[D]. 杭州:浙江工业大学,2009.

[3]付华芳,余兵,丁聪,等. 汽车灯具起雾问题的研究[J]. 汽车电器,2015(4):46-48.

[4]李祥兵. 汽车车灯防雾漆流挂形成机理研究及对策[J]. 汽车电器,2018(7):40-41,45.

2020-04-22

U463.65+1

A

10.14175/j.issn.1002-4581.2020.04.008

1002-4581(2020)04-0030-05