中国农村宅基地资源时空分布及利用特征

2020-09-14任育锋王玉庭李哲敏赵子娟

任育锋 王玉庭 李哲敏,2* 赵子娟

(1.中国农业科学院 农业信息研究所,北京 100081; 2.中国农业科学院 研究生院,北京 100081)

2020年中央农村工作会议强调要抓好农村重点改革任务[1],农业农村部在全国农业农村厅局长会议进一步指出稳慎推进宅基地改革是其2020年农村重点改革任务之一[2]。推动宅基地管理与制度改革首先要做好基础性工作,摸清全国宅基地和农房的基本情况,掌握宅基地资源空间分布[3]。目前,关于农村宅基地问题的研究多从政策文件梳理以及局部区域调研数据分析入手,集中在制度变迁、产权制度、宅基地管理利用各环节(取得、流转、抵押、退出)[4],以及宅基地“三权分置”等[5-8]各个方面,缺乏全面、系统的数据支撑,给研究成果的应用带来了一定的困难。

长期以来,中国将农村宅基地作为建设用地的一部分进行管理,管理的重点在于权属界定,而对于基础数据的统计重视程度不够[9],造成了缺乏对农村宅基地数据的全面统计调查,“家底不清、底数不明”的现象长期存在。另一方面,农村宅基地是一个政策用词,缺乏一个规范、统一的概念界定[10],一定程度上加大了农村宅基地资料统计的难度[4]。目前零星涉及农村宅基地的数据类型有:一是国家普查数据。第三次全国农业普查调查了2016年农户拥有住房状况(如住房拥有率,拥有1处、2处、3处以上住房情况)[11];第三次全国土地调查包含了宅基地面积统计,但调查仍未完成,数据尚不可使用[12]。二是管理部门数据。自然资源部土地调查成果共享应用服务平台基于第二次全国土地调查的农村居民点用地面积[13],可查2009—2016年数据;住房和城乡建设部出版的《中国城乡建设统计年鉴》[14]包括建制镇、乡以及村庄现状用地面积,可查2006—2017年数据。国家统计局公布了农村人均住房面积,农村居民家庭新建房屋面积、价值及结构(仅在2012年以前有统计)等数据。三是科研院所及学者研究数据。原国土资源部咨询研究中心在2010年发布过2005年全国和各省宅基地面积、宅基地构成等农村宅基地资源状况的估算数据[15];农业农村部农村经济研究中心农村固定观察点调查在2019年新增了农村住房面积和闲置面积、农村住房栋数和闲置栋数、农村宅基地面积和闲置废弃面积等指标,但观察点只有270个定点行政村,全面性不足且数据不对外公开发布;部分专家学者运用农村居民点数据或者特定区域的土地利用数据,分析研究了农村居民点及变化因素[16-19],也有专家学者对全国宅基地总量进行了估计,如魏后凯等[20]、贺雪峰等[21]、郑风田[22],分别指出中国农村宅基地总量约为1 133万、1 333万和1 333万hm2,但是其对宅基地资源空间分布缺少进一步分析。

文献研究发现,目前农村宅基地研究问题引起了专家学者的广泛关注,但是缺乏对农村宅基地资源的系统统计及分析,或者已有的分析已远不能反映宅基地的现状,造成对当前中国农村宅基地空间分布及利用特征了解不明、掌握不清和分析不透。因此,本研究以现有官方统计数据为基础,探索农村宅基地资源分析方法,研究中国农村宅基地资源分布、趋势及利用特征,以期为宅基地制度改革和宅基地合理利用提供数据支持。

1 研究方法及数据来源

1.1 研究方法

1.1.1宅基地面积估算方法

借鉴原国土资源部咨询研究中心《农村宅基地节地政策研究报告》[15]估算方法,考虑到数据的客观性、可比性与可获得性,本研究以农村居民点面积、村庄现状用地面积为基础,采用集镇用地面积、村庄现状用地面积与其居住建设用地占比的乘积估算全国及各省(自治区、市)宅基地面积。具体公式如下:

HA=MA×α+VA×β

(1)

MA=RA-VA

(2)

式中:HA、MA、VA、RA分别表示宅基地面积、集镇用地面积、村庄现状用地面积和农村居民点面积[14-15,23-25];α、β分别表示集镇居住建设用地占比、村庄居住建设用地占比。参照《村镇规划标准》(GB50188—93)和《镇规划标准》(GB50188—2007),以及1993年来各省(自治区、市)相继颁布的相关村镇规划建设管理条例、村庄和集镇规划建设管理实施办法等,确定全国和各省(自治区、市)集镇居住建设用地占比、村庄居住建设用地占比。具体:1)除上海、青海、新疆维吾尔自治区(省、市)外,全国其他省(自治区、市)相应文件规定的中心集镇、一般集镇、中心村居住建设用地占比均参考了全国统一标准,区间设置一致;2)青海、新疆维吾尔自治区(省)缺少相应管理规定,所以参照全国统一标准;3)上海市参照《上海市土地利用总体规划(2006—2020年)》,居住建设用地占比设定为33%~43%[26]。因此,除上海市外,全国及其他省(自治区、市)居住建设用地占比规划设定如表1所示。

表1 居住建设用地占比Table 1 Proportion of residential construction land %

现有大部分估算宅基地面积的研究中多用单一比例进行估算,且多选用55%[15-16],本研究认为估算宅基地面积的区间更为合理。除上海市外,集镇居住建设用地占比和村庄居住建设用地占比分别采用33%和55%估算宅基地面积最低值,集镇居住建设用地占比和村庄居住建设用地占比分别采用43%和70%估算宅基地面积最高值;在上海市宅基地面积估算时最低比例选择33%,最高比例选择43%。在计算户均宅基地面积、分析宅基地资源变化趋势等时,采用宅基地面积的平均值。

1.1.2户均宅基地面积和户均宅基地面积超标比例估算方法

在宅基地面积估算基础上,计算户均宅基地面积和户均宅基地面积超标比例。具体:

AHA=HA/HN

(3)

EPAHA=(AHA/HSB-1)×100%

(4)

式中:AHA为户均宅基地面积,HN为农户数量,EPAHA为户均宅基地面积超标比例,HSB为当地执行最高宅基地审批标准。

当地执行最高宅基地审批标准是指各省(自治区、市)农村建房用地管理办法、土地管理条例、宅基地管理办法等相关文件中规定的无论用地类型、家庭规模,当地审批的最高宅基地面积。自1982年《村镇建房用地管理条例》、1986年《土地管理法》等明确要求各省(自治区、市)出台其各自宅基地审批标准后,各省(自治区、市)陆续出台了相应的管理办法,规定各地宅基地面积审批标准(图1)。审批标准具体可分为四类:第一类,划定单一宅基地审批标准。以北京、吉林、福建省(市)等为代表,如《北京市农村建房用地管理暂行办法》规定,村民住宅用地每户不得超过200.1 m2;第二类,宅基地审批标准与耕地面积挂钩。天津、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、山东、河南、甘肃、新疆维吾尔自治区(省、市)等均是此类的典型,如《山西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》规定,平原地区人均耕地在 0.067 hm2以下的,每户住宅用地不得超过133 m2;人均耕地在0.067 hm2以上,在平川地上建住宅的,每户用地不得超过200 m2;在山坡薄地上建住宅的,可适当放宽,但最多不得超过266 m2;第三类,区分不同的用地类型、用地区域划定细化宅基地标准。贵州、青海、内蒙古自治区(省)等是该类的典型代表,如《贵州省加强农村宅基地管理的意见》规定,城市郊区、坝子地区,每户不得超过130 m2,丘陵地区,每户不得超过170 m2,山区、牧区,每户不得超过200 m2;第四类,宅基地审批面积与农户家庭规模挂钩。上海、重庆、四川省(市)等为典型,如《上海市农村村民住房建设管理办法》,4人户或者4人以下户的宅基地总面积控制在150~180 m2,6人户的控制在160~200 m2。

图1 2019年全国各省(自治区、市)宅基地面积审批标准Fig.1 Approval standard for homestead area of all provinces in 2019

1.2 数据来源

1.2.1官方数据

本研究采用基础数据来源于现有官方的公开数据资料(由于土地管理制度差异,研究数据未含港澳台地区)。2009—2016年农村居民点面积数据来自土地调查成果共享应用服务平台,2009—2017年村庄现状用地面积数据和农村户籍人口数据来自《中国城乡建设统计年鉴》[14],2009—2018年农村常住人口数据来自《中国统计年鉴》[27],2009—2018年农户数量数据来自《中国农村经营管理统计年报》[28]和各省(自治区、市)统计年鉴;宅基地审批标准来自各省(自治区、市)宅基地管理办法或农村建房管理办法等相关省级文件;集镇居住建设用地占比、村庄居住建设用地占比来自相关国家标准和省(自治区、市)配套文件。

1.2.2统计研究数据

受官方数据更新频率限制,目前农村居民点面积、村庄现状用地面积等更新较慢,最新分别为2016和2017年数据,农村人口数据、农户数量数据最新为2018年数据。为了能更好地分析现有宅基地资源分布和利用规律,本研究采用3年移动平均法对相应数据进行估算,统一估算至2019年数据。因为通过查找相关文献发现,移动平均法在对不存在过快增长或过快下降,且不存在季节性因素序列预测时,效果较好,且一般3年移动平均效果最优[29-31]。

2 农村宅基地资源空间分布及变化趋势

2.1 空间分布特征

2.1.1全国农村宅基地总量丰富,村庄宅基地总量远高于集镇

采用上述研究方法,估算出2019年全国农村宅基地总量在933.98万~1 194.13万hm2,平均为1 064.06万hm2。其中,集镇宅基地总量区间为[178.98万,233.21万]hm2,村庄宅基地总量区间为[755.01万,960.92万]hm2,村庄宅基地总量远高于集镇。

2.1.2不同区域农村宅基地总量比较看,东部远高于东北,南方略高于北方

参照国家统计局东部、中部、西部和东北地区划分标准,以估算的2019年农村宅基地面积平均值为依据,计算出东部、中部、西部和东北地区农村宅基地总量分别为332.54万、308.13万、309.53万和111.73万hm2,分别占全国的31.25%、28.96%、29.09%和10.50%,其中东部占比最大,东北地区占比最小。

以“秦岭-淮河”为界将中国划分为南方地区和北方地区,估算得出南方地区和北方地区农村宅基地总量分别为532.49万和531.57万hm2,分别占全国的50.04%和49.96%,南方地区总量略高。

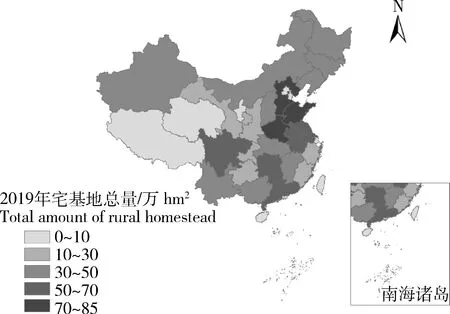

2.1.3不同省(自治区、市)农村宅基地总量比较看,河南省最大,上海市最少

以估算的2019年农村宅基地面积平均值为依据进行排序,发现各省(自治区、市)宅基地总量中,河南省农村宅基地总量最大,达到84.67万hm2,其次为山东省的80.17万hm2;河北、四川、安徽、江苏、湖南和广东省分别为第三~八位,均在50万hm2以上,八省农村宅基地总量之和占到全国的48.82%;而海南、宁夏、北京、天津、青海、西藏和上海市(省、自治区)农村宅基地总量较小,均在10万hm2以下,最少的上海市仅为3.10万hm2(图2)。

图2 2019年全国各省(自治区、市)农村宅基地总量分布现状Fig.2 Total distribution of rural homesteads in all provinces in 2019

2.2 变化趋势分析

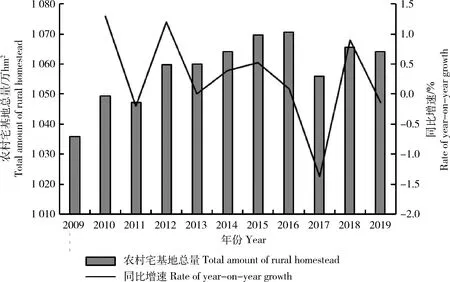

2.2.1全国农村宅基地总量先增后降,2019年同比下降0.13%

从总量看,全国农村宅基地变化呈先增后降趋势。2019年全国农村宅基地总量为1 064.06万hm2(估算的平均值,下同),比2009年的1 035.84万hm2增长了2.72%,年均增长0.27%(图3)。与2010年比,2011年全国农村宅基地总量略有下降,为1 047.25万hm2,而后2012—2016年保持增长态势,2016年同比增长0.09%,但是近3年宅基地总量出现缓慢下调态势,2019年同比下降0.13%。

图3 2009—2019年全国农村宅基地总量及变化趋势Fig.3 Total amount and change trend of rural homestead in China from 2009 to 2019

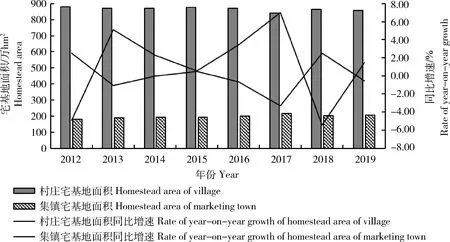

2.2.2集镇宅基地总量增长较快,村庄宅基地总量增长较慢

2019年集镇宅基地总量和村庄宅基地总量的平均值分别为206.10万和857.96万hm2,分别占全国的19.37%和80.63%。与2009年相比,集镇宅基地总量和村庄宅基地总量分别增长了11.94%和0.73%,年均增长率分别为1.13%和0.07%(图4)。进一步分析发现,2012—2017年集镇宅基地总量维持持续增长态势,增长了19.67%,年均增长3.66%,2018年同比略有下降,2019年又恢复增长,同比增速为1.5%;而2012—2017年村庄宅基地总量呈下降趋势,下降了4.45%,年均下降0.91%,2018年同比略有增长,2019年又一次下降,同比减少0.52%。这印证了中国“符合规划前提下,居住向集镇聚集”的发展理念。

图4 2012—2019年全国农村宅基地总量构成及各自变化趋势Fig.4 Composition of rural homesteads and their changing trends from 2012 to 2019

2.2.3西部地区农村宅基地总量增速最高,东北地区降幅最大

整体来看,东部和西部地区农村宅基地总量增速较快,而中部、东北地区总量呈下降趋势。具体来看,2009—2019年东部、中部、西部、东北地区农村宅基地总量分别增长了4.04%、-0.42%、5.75%、-0.62%,年均增长率分别为0.40%、-0.04%、0.56%、-0.06%。

若从南北来看,北方地区农村宅基地总量增速快于南方地区。2009—2019年,南方地区和北方地区农村宅基地总量分别从525.09万和510.75万hm2增至532.49万和531.57万hm2,分别增长了1.41%和4.08%,年均增长率分别为0.14%和0.40%。

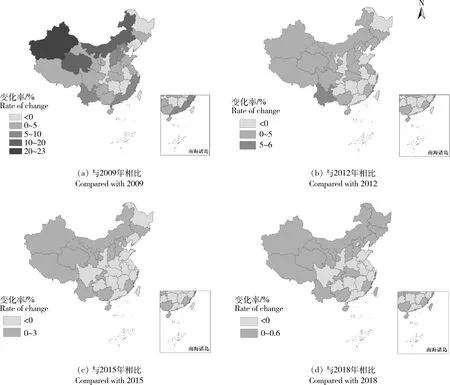

2.2.4各省(自治区、市)农村宅基地总量变化趋势各异,安徽下降最多,新疆增幅最大

2009—2019年中国各省(自治区、市)农村宅基地总量变化趋势各有不同。新疆维吾尔自治区增长率最高,为22.35%,年均增长2.04%;其次,青海省和内蒙古自治区增长率也均在10%以上,分别为15.31%和10.64%,年均增长率分别为1.44%和1.02%;河北、福建、云南、浙江、广东和山西省增长率均在5%~10%;天津、江西、重庆、陕西、黑龙江、辽宁、湖南和安徽省(市)则是出现下降,安徽省下降最多,下降了7.11%;其他剩余省份增长率均在0%~5%。

进一步研究发现,若与2012年相比,2019年全国各省(自治区、市)农村宅基地总量增长率均在6%以下,最高为云南省的5.44%;出现负增长的省份增加至13个,其中湖南省下降最多,减少了5.67%。若与2015年相比,全国各省(自治区、市)农村宅基地总量增长率均在3%以下,最高为山西省的2.15%;出现负增长的省份增加至18个,其中湖南省下降最多,减少了4.67%。若与2018年相比,全国各省(自治区、市)农村宅基地总量增长率均在1%以下,最高为山西省的0.53%;出现负增长的省份仍为18个,其中湖南省下降最多,减少了1.21%。图5动态显示了近年来各省(自治区、市)农村宅基地总量变化趋势,清晰的显示出近年来农村宅基地总量变化整体呈放缓趋势,最高增速均在下降,且出现总量下降的省份越来越多。

图5 2009—2019年全国农村宅基地总量空间格局动态变化Fig.5 Dynamic change of the spatial pattern of rural homestead in China from 2009 to 2019

3 中国农村宅基地利用特征

3.1 户均宅基地面积约390 m2,超标利用现象普遍

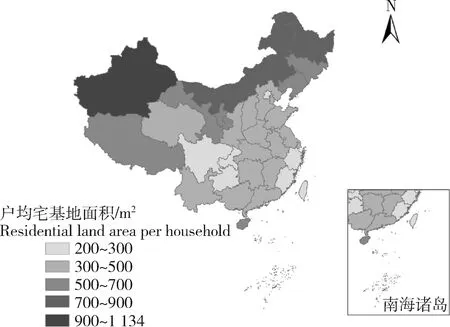

2019年全国农村宅基地户均面积为389.60 m2,比2009年下降了2.16%。其中,新疆维吾尔自治区户均宅基地面积最大,达到1 133.21 m2(图6);内蒙古、黑龙江、吉林、西藏、宁夏、甘肃、辽宁和海南省(自治区)均在500 m2以上;全国51.61%的省份在300~500 m2;北京、四川、重庆、福建、贵州、浙江省(市)在300 m2以下,分别为292.71、290.03、262.17、244.65、237.88和229.09 m2。

图6 2019年全国各省(自治区、市)户均宅基地面积状况Fig.6 Residential land area per household in all provinces in 2019

户均宅基地面积与当地生产生活习惯密切相关,新疆、内蒙古、黑龙江、宁夏回族自治区(省)等畜牧业较为发达,农户习惯在庭院内进行畜牧养殖或大片空地发展庭院经济。原国土资源部咨询研究中心报告指出,黑龙江省农村宅基地中庭院占地面积占到了总面积的80%以上[15]。2019年笔者作为中国农业科学院农业农村资源数字化管理创新团队(以下简称本团队)的成员,参与了农业农村部农村合作经济指导司组织的“全国农村宅基地和农房利用现状”的入户调查工作,深入到黑龙江省杜蒙县东岗子村进行调研,该村宅基地面积最大农户的庭院面积将近5 000 m2,在自家院内养殖了10头牛。

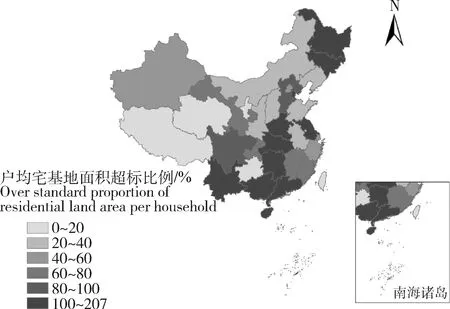

从整体看,2019年全国执行的最高宅基地审批标准为280.16 m2,户均宅基地面积超标比例为39.06%。各省(自治区、市)均存在宅基地超标利用现象,超标比例差异较大(图7)。海南省户均宅基地超标比例最高,为206.84%;其次,吉林、天津、云南、黑龙江、广东、河南、湖北、广西、江苏和湖南省(自治区、市)均在100%以上;西藏、贵州、宁夏和青海省(自治区)超标比例略低,分别为18.97%、18.94%、8.93%、0.67%,这与他们审批标准较高密切相关。

图7 2019年全国各省(自治区、市)户均宅基地面积超标状况Fig.7 Over standard situation of residential land area per household in all provinces in 2019

此外,本团队调研发现,目前农民对于宅基地相关管理办法的认知还不到位,能够清楚知道农村宅基地是属于村集体所有的农户占比不到30%,同时近四成不知道宅基地审批面积标准的存在,这些是造成目前宅基地超标建设现象不可忽视的因素。同时,村庄规划缺失、政府监管缺位和村民自治弱化也是造成宅基地超标准建设的重要原因[32]。调研时也发现,目前已经编制村庄规划的村庄占比仅为58.10%,其中制定明确宅基地审批与分配办法的村庄占比更低,仅为32.08%;宅基地审批“三到场”、村集体公示制度均未得到很好执行,甚至有些地区存在“宅基地审批不审批、审批多少,村长说了算”的状况。

3.2 农村宅基地闲置普遍存在,广西壮族自治区宅基地闲置比例最高

目前,中国农村宅基地利用存在低效闲置问题[33-35]。2012年中国科学院地理科学与资源研究所研究指出,农村宅基地废弃等是造成土地浪费的重要原因,约15%的农村宅基地是闲置的[32]。祁全明[36]研究指出中国农村宅基地和农房的闲置比例基本达到10%~15%;有的地区甚至更高,能达到30%以上。魏后凯等[37]指出2018年农村宅基地空置率为10.7%,空房率最高达七成。陈锡文[38]以家庭用电量作为测算依据,指出农村房屋空置率大致为14%。

农村人口变化是农村宅基地闲置的重要因素之一[39]。本团队调研发现,近五成的农村宅基地闲置是由家庭成员长期外出导致的,并且大部分村内常住人口多为老人,这类农房虽然没有闲置,但实际利用率并不高。因此,以常年在外居住的农村户籍人口为基础,估算农村宅基地闲置的发展趋势。2009—2019年,中国农村常住人口从68 938万人减至55 162万人,减少了13 776万人,下降了19.98%;农村户籍人口从77 046万人减至76 003万人,减少了1 043万人,下降了1.35%。以农村户籍人口减去农村常住人口得出,2019年常年在外居住的农村户籍人口为20 841万人。若按照户均4人计算,即共有5 210万户农户常年在外,结合第三次农业普查调查结果,99.5%的农户拥有自己的住房,那就是约有5 184万户的农房处于闲置状态。进一步,按照本研究全国户均宅基地389.60 m2进行估算,全国约有201.97万hm2的农村闲置宅基地,占到宅基地总量的18.98%。该数值可能略高于学者现有估计,这主要是因为统计中常年在外农村人口是指常年生产生活在外6个月以上的人口,所以本研究估算包含了部分季节性闲置宅基地,而现有研究中的农村宅基地闲置多是以房屋闲置1年甚至两年以上作为判断依据的[36],不包含这类闲置。

进一步分析各省(自治区、市)农村人口变动趋势与农村闲置关系发现,农村人口流出较多的省份农村宅基地闲置率普遍较高(图8)。广西壮族自治区农村宅基地闲置比例最高,为34.30%,常年在外居住的农村户籍人口1 555万人;其次重庆、江西、海南、安徽、甘肃、宁夏、四川、青海、内蒙古、云南、贵州和河南省(自治区、市)的农村宅基地闲置比例也均在20%以上,其中安徽、四川和河南省的常年在外居住的农村户籍人口均在1 000万人以上。此外,天津、上海、西藏和新疆维吾尔自治区(市)等为农村人口流入省份,无法用该方法估算宅基地闲置比例。

图8 2019年全国各省(自治区、市)农村宅基地闲置比例状况Fig.8 Idle condition of rural homestead in all provinces in 2019

4 结论与讨论

4.1 主要研究结论

本研究以统计数据为基础,结合3年移动平均法,测算2009—2019年全国农村宅基地资源分布、趋势变化以及其利用特征,主要得出以下研究结论:

1)中国农村宅基地总量丰富,但区域间分布有差异。2019年农村宅基地总量在933.98 万~1 194.13万hm2,平均为1 064.06万hm2。其中,东部地区农村宅基地总量占比最大,东北地区占比最小,分别为31.25%和10.50%。就各省(自治区、市)而言,河南省农村宅基地总量最大,达到84.67万hm2,而上海市最小,仅为3.10万hm2。这些与现有研究成果也是一致的,该研究方法是可行的。

2)全国农村宅基地总量呈现先增后降趋势,不同构成、不同区位变化趋势各异。2009—2019年全国农村宅基地总量由1 035.84万hm2增至1 064.06万hm2,增长了2.72%,年均增长0.27%,但是2019年农村宅基地总量出现了下降,比2018年下降了0.13%,基本控制了之前宅基地无序扩张的趋势。集镇宅基地总量增长较快,村庄宅基地总量增长较慢,2009—2019年两者增速分别为11.94%和0.73%。同期,各省(自治区、市)农村宅基地总量变化趋势各有不同,安徽省下降最多,新疆维吾尔自治区增幅最大。全国宅基地总量增速放缓、甚至出现负增长与农业农村部组织的调研成果基本相吻合。调研发现,近3年全国有超过50%的村庄已经停止了新增宅基地审批,且近年来随着土地增减挂钩政策和农村集体经营性建设用地入市政策的推进,大量土地入市,全国约有4%的村庄通过增减挂钩政策获得了土地增值收益,这些都抑制了农村宅基地总量的增长。

3)目前中国农村宅基地超标准建设与闲置并存,宅基地可利用潜力较大。研究发现,全国户均宅基地面积近390 m2,全国平均农户宅基地超标比例为39.06%。农村宅基地闲置普遍存在,全国农村宅基地闲置比例约在19%,农村人口变动是其重要原因之一。

在上述主要研究结论基础上,笔者们进一步分析,认为未来中国宅基地资源将保持平稳下降态势。根据本研究所采用研究方法进一步预测,2030年中国农村宅基地资源将降至1 063.19万hm2。究其原因,除了前面所述提高审批限制以及经济因素刺激的影响外,未来宅基地制度管理与改革的推进以及各省(自治区、市)土地利用规划对宅基地规划的设定也是不容忽视的重要因素。首先,未来宅基地制度管理越来越规范,超标准占用宅基地建设农房将得到控制。2019年农业农村部连续颁布了《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》和《关于规范农村宅基地审批管理的通知》,对各省(自治区、市)宅基地管理提出新的更高要求,建议各地在简化审批程序的同时加强对宅基地利用监管,各地可探索建立协管员制度。据2019年调研,较早设立农房管理员的上海市界浜村几乎没有超标准占用宅基地现象。其次,根据2020年农业农村部[农发1号]文件,2020年开始将进一步深化宅基地制度改革,不仅要扩大范围还要丰富内容[40],这是破解现有农村宅基地利用历史遗留问题、盘活农村闲置宅基地的重要契机。以上一轮宅改经验来看,截至2018年底,33个试点地区共腾退出零星、闲置的宅基地约14万户、5 600 hm2。最后,各省(自治区、市)陆续发布宅基地利用规划,探索对包括宅基地在内的建设用地总量进行控制。如《上海市城市总体规划(2017—2035年)》明确规定,按照规划建设用地总规模负增长要求,建设用地总量将控制在3 200 km2以内。

4.2 讨论

国内外形势的深刻变化,对农村土地制度改革提出了新的要求[3]。但是目前,中国仍然缺乏农村宅基地资源总量及分布的官方统计,所以本研究探索以官方数据为基础,研究全国农村宅基地资源分布及利用特征,是十分必要和紧迫的,具有一定参考价值,可作为未来加强宅基地审批等管理及推动宅基地改革工作的数据参考。同时,未来研究存在进一步改进空间,可以进一步加强调研工作,细化挤出各省(自治区、市)居住建设用地面积标准与实际占用之间的差距,进一步提高估算的准确度;可以进一步探析宅基地闲置影响因素,完善宅基地闲置估算方法。

建议未来加快构建宅基地统计与监测体系,采用信息化技术手段,推进农村宅基地信息化管理系统构建,实现宅基地资源利用“总量控制、结构合理”目标。具体而言,第一,进一步规范宅基地概念。虽说在1962年颁布的《农村人民公社工作条例修正案》中就提到了宅基地一词,但是长期以来没有较为规范的概念,再加上各地理解不一致,如河南、山东认为宅基地面积包括主房、附属用房和庭院的占地面积,而四川多是以主房屋滴水来测量宅基地面积,房前屋后的晒坝不算作宅基地面积,到了东北在农房一体确权登记时,则是把超过规定面积的庭院登记为生产建设用地,且他们认为这样是合理的。这也就无形中增加了宅基地统计与估计的难度。第二,加快建立宅基地统计调查制度。各省(自治区、市)以农业农村部门为主导,依托农村经营管理站体制机制,构建起自上而下的宅基地统计调查制度,摸清底数。第三,推动宅基地管理信息系统构建。结合利用全国国土调查、农村土地权籍调查等成果,采用遥感、航测和地面验证等手段,摸清宅基地数量、空间位置和利用状况等基础信息,未来进一步嵌入宅基地申请、审批、分配和流转等各流程模块,构建全过程宅基地管理信息系统。