高职英语教师中华文化传播能力调查研究*

2020-09-12牛素娟

牛素娟

(山西工程职业技术学院 基础部, 山西 太原 030012)

1 研究背景

1.1 文化“走出去”战略

在“一带一路”政策的倡导下, 中华文化“走出去”战略已经成为中国继改革开放之后又一积极应对全球化的选择, 是目前中国推进文化大发展大繁荣最突出的主题之一。 推进国际传播能力建设, 讲好中国故事, 展现真实、 立体、 全面的中国, 提高国家文化软实力。[1]在这样的形势下, 中国高校的外语教育正起着不可估量的作用。 而教育离不开教师, 中国高校的英语教师数量之多在世界上是鲜有的。 那么, 他们是否具备良好的中华文化传播能力, 能否参与到“走出去”这一战略中?

1.2 高职院校的发展

2019年, 李克强总理在政府工作报告中指出, 高职院校实施扩招100万人。 在未来的经济发展中, 社会对技能型人才的需求将越来越大, 高职生也会成为现时代社会发展的重要动力支撑。 面临高职院校规模的扩大, 政府、 社会给予的厚望, 高职生必须具备足够的专业技能, 并且有文化意识, 把载有中华文化的技能传播到全世界。 而文化失语现象广泛存在于学生群体中。[2]这就需要高职英语教师具备中华文化素养, 并发挥其教学技能, 提高高职生传播中华文化的能力。

2 文化与文化自觉

社会语言学家Goodenough认为, 文化是“由人们为了使自己的活动方式被社会的其他成员所接受, 所必须知晓和相信的一切组成。 作为人们不得不学习的一种有别于生物遗传的东西, 文化必须由学习的终端产品也就是知识来组成”[3]。 文化是人们的思想、 言语、 行为、 感觉的总和。 在不同的生态环境下, 不同的民族创造了自己特有的文化, 同时也被自己的文化所塑造。 然而纵向来看, 文化是动态多变的。 这是因为经济的持续发展和社会的不断进步使人们的思想、 行为、 生活方式等处在不断的变化过程中。 当然文化表层结构的变化速度要远远超过深层文化结构。 比如: 人们的伦理、 价值取向等变化甚微, 而衣食住行乃至言语等变化较快。

文化自觉是对文化地位作用的深刻认识、 对文化发展规律的正确把握、 对自身文化的觉醒觉悟。 在多元文化并存的当今社会中, 只有做到文化自觉, 才能在不同文化的冲击中稳住根基, 继而增强自身文化发展的能力。 高职英语教师需要践行文化自觉, 在接触英美文化、 研究英美文化与中华文化异同的基础上, 反省自身中华文化并进行思考, 进而加强中华文化的传播。

3 研究现状

近年来, 关于传播中华文化能力的调查研究有不少。 亢莉认为, 英语专业大学生对欧美文化, 特别是美国文化具有较强的认同感, 而对本国的传统文化自豪感不足。[4]张为民、 朱红梅曾对清华大学非英语专业本科生进行测试和采访, 对他们的中国文化英语表达能力进行了调查, 结果是绝大多数学生不能很准确地用英语表达带有中华文化的词汇或主题。[5]彭红利曾对地方性师范院校非英语专业本科生进行了调查, 结果证明大部分学生对中华传统文化很陌生, 母语文化的英文表达能力更是不足。[6]集美大学的刘世文也对该校的英语专业本科生实施了调查, 发现学生英语表达中华文化的能力与其实际英语水平不相符。[7]韩玲对浙江一高职院校的高职生实施问卷调查, 发现他们缺乏中华文化的积累, 无法适当地用英语表述中华文化。[8]这些研究者对知名高校、 普通高校以及高职院校英语专业或非英语专业的学生进行的调查研究, 证实了一个普遍存在的现象: 高校在校生用英语传播中华文化的意识及素养薄弱。 但以往的研究很少对高校英语教师的中华文化传播能力进行调查研究。 林欣达[9]曾对高校教师的双文化素养进行过论述, 叶慧君对英语专业教师母语文化素养进行过思考, 但仅是从理论上研究。 因此, 本研究将通过问卷、 观察、 访谈从实证角度来探讨高职英语教师的中华文化素养, 对进一步完善这一研究领域具有实践意义。

4 研究设计

4.1 研究目的

本研究旨在调查高职院校英语教师的中华文化传播能力, 包括中华文化知识积累以及向学生用英语传播中华文化的能力。 根据调查结果, 分析并探讨阻碍或促进英语教师传播中华文化能力提升的因素。

4.2 研究对象

参与本次调查的是两所高职院校的30名英语教师。 年龄在29~50岁之间, 平均年龄38岁; 教龄在2~25年之间, 平均教龄11年; 有25名教师有硕士学位, 5名为大学本科学历; 副教授6名, 讲师21名, 助教3名; 男性教师7名, 女性教师23名。

4.3 研究方法

通过采用问卷调查、 观察、 访谈的方法进行频数、 描述性定量研究和归纳式定性研究。 数据收集与分析步骤如下:

4.3.1 问卷调查

所采用的问卷基于刘世文对英语专业本科生的中华文化英语表达能力而设计的调查问卷[7], 并结合本研究的调查对象稍有修改。 其目的是测试英语教师的中华文化英语表达能力, 调查他们的中华文化传播能力。 该问卷包括20 个关于中华文化的表达的题目(以汉语出现), 要求写出对应的英文表述 内容涵盖饮食、 节日习俗、 艺术、 建筑、 宗教哲学、 政治、 文学七个方面; 满分100分, 每题 5分。 给参与调查的英语教师发放测试问卷时, 要求受试者在不能借助任何辅助工具的环境下作答。 因为这30名教师不能在同一时间集中作答, 所以30份问卷共分为5次收集齐全。 测试结果采用SPSS中频数与描述性定量研究方法进行统计分析。

4.3.2 观察

研究者采用听课的方式观察并记录其中10名教师在课堂教学过程中向学生传授中华文化的情况。 为了研究的有效性, 这10名研究对象是根据年龄、 教龄、 职称、 性别的不同, 随机选取的。 观察结果采用归纳式定性研究方法进行分析。

4.3.3 访谈

为确保研究结果的全面性和深入性, 研究者还对这10名英语教师进行了深度半开放式访谈并对访谈结果进行归纳式分析。

5 研究结果与讨论

5.1 问卷调查结果讨论

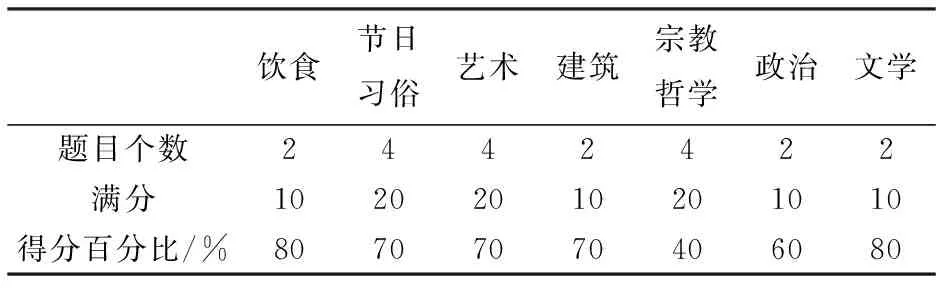

对参与调查的30名英语教师的问卷测试总成绩进行频数和描述性统计, 最高分是85分, 最低分是50分, 平均分是66.3分。 80分以上的有3人, 占总人数的10%; 70~80分的有9人, 占总人数的30%; 60~70分的有14人, 占总人数的47%; 50~60分的有4人, 占总人数的13%。 从这些数据可以看出, 测试总成绩偏低, 说明大部分英语教师自身对中华文化知识的掌握程度欠佳。 为了具体的研究受试者的中华文化知识的掌握程度, 研究者根据测试内容的七大分类(饮食、 节日习俗、 艺术、 建筑、 宗教哲学、 政治、 文学), 统计其得分情况, 统计结果如表 1 所示。

表 1 各类别的分布及得分情况

表 1 中显示, 文学、 饮食类受试者的得分最高, 达到80%, 宗教哲学类得分最低, 仅仅40%, 政治类也偏低, 为60%。 这反映了英语教师平时对各个主题英文表达的关注度不同。 饮食是日常生活中必不可缺的, 也是随处可见的, 所以学习的机会很多, 掌握程度也较好。 很有意思的一项调查结果是文学类得分很高。 本测试中文学类题目有2个, 分别是“天行健, 君子以厚德载物”“亡羊补牢, 为时未晚”。 这可能与英语这一学科有关, 英语学科属于社会科学, 更是一门语言, 一种文学, 再加之英语教师扎实的英语语言功底, 所以在回答这类题目时, 得心应手。 节日习俗、 艺术、 建筑类得分次之。 这类中华文化知识在各种媒体中、 以及英语教材中出现的频率较高, 受试者也会关注, 有一定的知识积累。 政治类的题目得分普遍较低, 本测试中有2个题目, 分别是“一带一路”和“中国共产党的十九大”。 受试者的“一带”用词不准确; “十九大”描述不正规。 大部分受试者没有特别关注过这类政治词汇对应的英文表述, 没有良好的传播政治文化的意识。 宗教哲学类得分情况最差, 这可能与受试者的信仰相关, 大部分受试者没有宗教信仰, 所以对这方面的中华文化英文表述更加没有关注。

研究者又对受试者每一类题目的得分进行了标准差分析, 目的是调查哪一类中华文化知识的得分集中或离散。 标准差最大的是政治类, 约为5.16。 有些受试者两个题目都答错, 而有少部分受试者答得非常准确。 一个有趣的发现是: 得分高的受试者大部分是党员同志。 这也表明党员英语教师通过学院或部门组织的党会活动或者自学, 对中华政治文化关注度高, 并且有较高培养自身的传播中华文化的意识, 积极积累相应的英文表达。 标准差最小的是宗教哲学类和文学类, 分别为1.21和1.30。 所有受试者这两类的得分不相上下。 宗教哲学类的得分普遍偏低, 而文学类普遍偏高。

统计分析说明, 高职院校的英语教师用英语准确表达中华文化的能力有待提高。

5.2 观察结果讨论

研究者对10名高职英语教师的课堂教学以听课的方式参与并记录了教学过程中向学生传授中华文化的情况。 虽然是信息化时代, 课堂教学提倡线上线下混合式教学模式, 但由于种种原因, 大部分教师还是主要以传统的课堂教学模式进行, 高职英语教材内容又很少涉及中华文化。 这10名不同年龄、 不同教龄、 不同职称的英语教师在课堂上基本没有足够的传播中华文化的意识, 主要根据教材内容来设计并进行课堂教学, 如果教材内容涉及到文化, 部分教师会以导入的方式向学生介绍或组织讨论活动来对中华文化进行隐性教学。 但要想使学生在未来的职业生涯中, 传承并弘扬中华文化, 带着中华文化走向世界, 仅仅依靠课堂的隐性教学远远不够, 需要在英语课堂上进行显性教学, 唤起学生的中华文化意识。

5.3 访谈结果讨论

访谈问题主要包括以下几方面: 您认为您的中华文化传播能力怎么样, 是什么制约或促进您的中华文化传播能力的提升?您认为中华文化有必要进英语课堂吗, 如有必要, 您会以什么方式来开展?

受访的10名英语教师普遍认为在当今形势下, 应该有中华文化意识, 树立民族自信。 当谈到自身的中华文化传播能力时, 他们都承认自己积累的具有中华文化特色的英文表述欠缺, 正如该研究中问卷调查部分所证实的。 一部分受访者认为有必要在英语课堂上进行中华文化的显性教学, 一部分受访者处于种种原因更偏向隐性教学。 研究者根据调查的结果, 探讨了制约高职院校英语教师中华文化传播能力的两大方面: 内因和外因。

5.3.1 内因

受教育经历、 工作经历、 自我发展观对教师的中华文化传播能力产生重要影响。 首先, 高职院校的绝大多数英语教师接受初高中基础教育阶段, 英语课主要是语言知识课, 很少渗透西方文化, 中华文化知识几乎没有。 在大学接受英语专业教育阶段, 课程设置强调跨文化交际能力的培养, 但主要是学习英美文化, 不重视中华文化英语表述能力的培养, 在课程设置里几乎没有大学语文课程。 所以这些英语教师的教育经历严重缺失了中华文化知识英文表达的积累。 其次, 当他们从大学毕业之后, 直接进入高职院校从事教学工作, 没有海外进修经历, 也没有企业实践机会, 跨文化交流、 涉外事务等都没有实践参与, 所以中华文化意识薄弱。 更重要的是, 教师自我发展意识不够。 吴一安指出教师须有学习和发展观, 对知识不断追求、 对教学不断反思的自我专业发展意识, 理论学习和研究性变革实践结合共同促进专业发展。[10]英语教师不能仅满足于英语技能的教学, 还应有选择地涉猎中华文史哲等相关学科。[11]

5.3.2 外因

学校氛围、 教材编写也影响着英语教师的中华文化传播能力。 学校对英语教师中华文化传播能力提升方面的政策和资金资助甚少, 科研项目批复艰难, 教师很少有机会参加长期或短期的培训、 进修或出国访学, 然而, 这些都是英语教师提升中华文化传播能力、 提高跨文化交流能力的有效途径。 另外, 教材是教师进行教学的指南。 目前的高职英语教材已把跨文化交流作为培养学生的目标, 但还是以西方文化为主流, 中华文化知识极少在教材中体现。 教师仅会隐性地开展中华文化知识教学, 这直接影到响教学效果。

6 结 语

综上所述, 本文通过问卷、 观察、 访谈, 从实证角度探讨了高职英语教师的中华文化传播能力。 高职英语教师应该拓展自身的中华文化知识, 增强用英语准确表达中华文化的能力, 丰富传递中华文化的知识积累。 在课堂教学中应尝试显性传播中华文化知识的教学方法, 充分挖掘线上线下的混合式教学模式。 增强教师自我发展意识, 进行探索性、 反思性教学, 提高教学成效, 促进自身专业素质发展。 教育部和学校也应该适度加大对英语教师中华文化传播能力提升的支持力度。 高职英语教师应尽快参与到中华文化“走出去”的战略中, 培养高职生队伍具有走向世界的能力, 用英语讲好中国故事。