1960-2019年天津市农作物生长季的降水量与旱涝变化特征

2020-09-11朱建东李宏伟王凤来吴鸣远

朱建东, 李宏伟, 王凤来, 吴鸣远

(1.天津市东丽区气象局, 天津 300300; 2.天津市蓟州区气象局, 天津 301900; 3.天津市西青区气象局, 天津 300380; 4.吉林省长白山气象局, 吉林 长白山 134300)

气候变暖[1-2]所带来的极端气象问题引起全社会的关注。干旱、大风、冰雹、高温和低温冷害等极端天气概率增加[3-5],直接影响农业生产和粮食生产安全。所以,研究极端气象灾害,掌握其发生变化规律,提高风险防控能力,减轻灾害对农业生产的威胁,才能确保粮食生产的安全。自20世纪60年代以来,受全球气候变化的影响,除西藏等极少数地区外,中国区域降水量呈逐渐减少趋势[6-8],致使干旱频率和强度增加,干旱、半干旱面积呈扩大趋势[9-11]。王春乙等[12]研究表明,中国气象灾害受灾面积高达40%,平均每年因干旱受灾面积在2 200万km2以上,损失粮食约120亿kg。干旱一直是我国所面临的气象灾害,中国北方地区半干旱区域扩大,在未来40年极端干旱的频率、干旱严重程度和延时干旱将更为明显[13-14]。魏凤英等[15-16]研究表明,东北地区较大范围干旱总体呈明显增加趋势。李鹏程等[17-18]报道,天津市汛期降水量明显减少,而非汛期变化平稳。张丽艳等[19]研究表明,20世纪80年代以来,京津冀地区干旱范围逐渐扩大,干旱频率逐渐增加。天津市地理从沿海向内陆延伸,土地平整,耕地较多,为主要粮食产区之一。因此,研究农作物生长季旱涝变化特征及其发生规律,对保证粮食安全意义重大。为此,选用Z指数作为气象旱涝指标[20],分析天津市1960-2019年农作物生长季及作物不同生长期旱涝变化特征,以期为天津市农业生产上的科学管理决策、适宜农作物品种(系)选择、生产结构调整及早期旱涝灾害预警与防治提供科学依据。

1材料与方法

1.1数据来源

气象资料,1960-2019年天津市逐日平均气温、降水量、日照时数、风速、蒸发皿蒸发量和空气相对湿度等完整连续气候资料,由天津市东丽、蓟州、西青、北辰、京南、静海、和平、武清和宁河等9个气象监测站提供。

1.2方法

1.2.1农作物生长阶段的划分天津市农作物全生育期为4-10月,依据当地农业生产经验,可将农作物生长期分为苗期(4-5月)、旺长期(6-8月)和成熟期(9-10月)3个阶段。分别对农作物的3个生长阶段及全生育期进行旱涝变化特征研究。

1.2.2Z指数及其气象旱涝等级划分标准

1)Z指数。将非正态分布降水量(x)通过正态化处理后,使密度函数转换为标准正态分布Z变量,Z变量序列可反映一个地区旱涝程度[21-22],其转换公式如下:

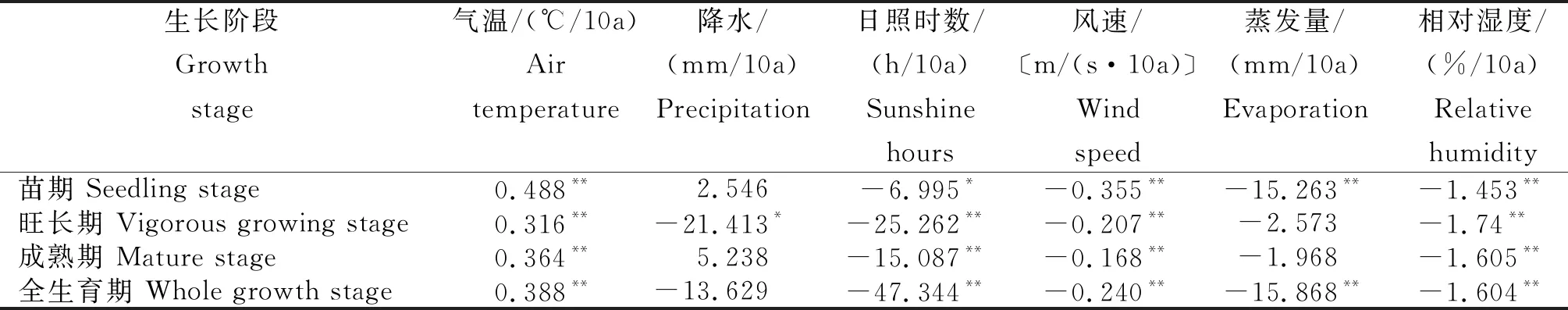

2)Z指数气象旱涝等级划分标准。参照文献[22-23]进行划分:1级为重涝,Z>1.654;2级为大涝,1.037 1.2.3一元线性回归参照文献[24]的方法,分析降水量和Z指数变化规律,采用一元线性方程y=ax+b表征变量的变化趋势特征。一次项系数a可反映出降水量和Z指数历年变化趋势,也称之为倾向率。y为降水量或Z指数变量,x为时间序列号(或气象要素),b为常数项。 1.2.4相关系数气候要素间相互影响程度可用相关系数体现旱涝对气候要素的响应程度,参照文献[24]的方法,采用下式进行计算。 式中,r为相关系数,xi气象要素、yi为旱涝指数,n为样本数(n=60)。 从图1看出,天津市农作物苗期、旺长期、成熟期及全生育期降水量的年际变化特征。 2.1.1苗期农作物苗期为4-5月,1960-2019年年均降水量为57 mm,该期降水量占年降水量的10.4%,且降水量较为离散。该期降水量1998年最多,达197 mm;2013年最少,仅12 mm,极差为185 mm,极比达16倍。该期降水量年际变化呈上升趋势,倾向率为2.55 mm/10a,序列相关性不显著(P>0.05),线性增加降水15 mm。苗期降水上升趋势与1998年的峰值有直接关系。峰值前(1960-1997年)降水量平均为54.0 mm,峰值后(1999-2019年)降水量平均为54.4 mm,峰值前后降水量相近。说明,1998年的降水量对年际降水量变化的作用较大。农作物苗期降水标准偏差为±36 mm,说明天津市农作物苗期正常降水量应为21~93 mm。1960-2019年降水量偏多出现8 a,概率13.3%;降水量偏少出现5 a,概率8.3%。 2.1.2旺长期农作物旺长期为6-8月,1960-2019年年均降水量为386 mm,该期降水量占年均降水量的70.2%,1977年前6-8月降水量离散度较大,1978年之后离散度变小。该期降水量最多和最少均出现在20世纪60年代,其中1969年最多,为748 mm;1968年最少,仅90 mm;极差为658 mm,极比约8.3倍。该期降水量年际变化呈下降趋势,倾向率为-21.41 mm/10a,序列相关性达显著水平(r=0.263,P<0.05),线性减少128 mm。 农作物旺长期降水标准偏差为±142 mm,说明天津市农作物旺长期正常降水量应为244~528 mm。1960-2019年降水量偏多出现10 a,概率16.7%;降水量偏少出现8 a,概率13.3%。 2.1.3成熟期农作物成熟期为9-10月,1960—2019年年均降水量为77 mm,该期降水量占年均降水量的14.0%。且降水量较为离散。该期降水量2015年最多,达218 mm;1979年最少,仅6 mm;极差为202 mm,极比约14倍。该期降水量年际变化呈上升趋势,倾向率为5.24 mm/10a,序列相关性不显著(P>0.05),线性增加降水31 mm。农作物成熟期降水呈上升趋势与2003年、2004年和2015年峰值有直接关系。农作物成熟期降水标准偏差为±46 mm,说明天津市农作物成熟期正常降水量应为31~123 mm。1960-2019年降水量偏多出现8 a,概率13.3%;降水量偏少出现9 a,概率15.0%。 2.1.4全生育期农作物全生育期为4-10月,1960-2019年年均降水量为519 mm,该期降水量占年均降水量的94.4%。1977年前降水量离散度较大,1978年后离散度变小,该期降水量最多和最少均出现在20世纪60年代,其中1969年最多,为890 mm;1968年最少,仅178 mm,极差为712 mm,极比约8.0倍。农作物生长季降水量年际变化呈下降趋势,倾向率为-13.63 mm/10a,序列相关性不显著(P>0.05),线性减少81 mm。农作物全生育期降水标准偏差为±162 mm,说明天津市农作物生长季正常降水量应为357~681 mm。1960-2019年降水量偏多出现8 a,概率13.3%;降水量偏少出现10 a,概率16.7%。 从图2及表1看出,天津市农作物苗期、旺长期、成熟期和全生育期Z指数的年际变化及旱涝等级发生频率的差异。 2.2.1苗期农作物苗期旱涝指数呈上升趋势,向湿涝化方向发展,Z指数倾向率为0.078/10a,1960-2019年线性增加0.47,在正常等级范围内向涝偏移约0.25个等级。农作物苗期(4-5月)大涝和重涝发生概率合计为13.3%,分别为3.3%和10.0%。其中,重涝2 a,分别是1987年和1998年;大涝6 a,分别是1964年、1983年、1984年、1990年、1995年和2015年;2000年前大涝致重涝发生概率为11.7%,2000年后致涝概率减小。大旱及重旱发生概率合计为15.0%,分别为8.3%和6.7%。其中,重旱4 a,分别是1964年、1993年、2001年和2013年;大旱5 a,分别是1960年、1976年、1989年、1996年和2017年,大旱至重旱20世纪80年代后发生概率占10.0%,从20世纪80年代后致旱频率增大。 2.2.2旺长期农作物旺长期旱涝指数呈下降趋势,向干旱方向发展。Z指数倾向率为-0.130/10a,1960-2019年线性减少0.78,在正常等级范围内向旱偏移约0.5个等级。农作物旺长期(6-8月)大涝和重涝发生概率合计为16.7%,分别为5.0%和11.7%。其中,重涝3 a,分别是1966年、1969年和1977年;大涝7 a,分别是1961年、1964年、1967年、1973年、1975年、1998年和2012年;大涝至重涝在20世纪80年代前发生概率占13.3%,在20世纪80年代之后至涝频率在减小。大旱、重旱发生概率合计为13.4%,分别为11.7%和1.7%。其中,重旱1 a,为1968年;大旱7 a,分别是1963年、1972年、1983年、1989年、1997年、2002年和2013年,大旱至重旱20世纪80年代后发生概率8.3%,致旱频率增大。 表1 1960-2019年农作物不同生长阶段各旱涝等级的发生频率 2.2.3成熟期农作物成熟期旱涝指数呈上升趋势,向湿涝化方向发展,Z指数倾向率为0.111/10a,1960-2019年线性增加0.67,在正常等级范围内向涝偏移约0.4个等级。农作物成熟期(9-10月)大涝和重涝发生概率合计为15.0%,分别为8.3%和6.7%。其中,重涝5 a,分别是1964年、1991年、2003年、2004年和2015年;大涝4 a,分别是1973年、1988年、2007年和2008年,大涝至重涝20世纪80年代后发生概率为11.7%,致涝概率增大。大旱和重旱发生概率合计为18.4%,分别为16.7%和1.7%。其中,重旱1 a,为1979年;大旱10 a,分别是1963年、1965年、1966年、1967年、1975年、1979年、1981年、1984年、1987年和2006年,大旱至重旱主要发生在20世纪80年代前,之后发生概率占6.7%,2000年仅1.7%,近年来致旱频率逐渐减小。 2.2.4全生育期农作物全生育期(4—10月)旱涝指数呈下降趋势,向干旱化方向发展,Z指数倾向率为-0.027/10a,1960—2019年线性减小0.162,在正常等级范围内向干旱偏移约0.10个等级。农作物生长季Z指数变化为-0.842 2.3.1气象要素的变化从表2看出,近60年来,天津市农作物苗期、旺长期、成熟期和全生育期气象要素呈不同的变化规律。气温:作物各生长阶段及全生育期均呈极显著上升趋势,倾向率为0.316~0.488℃/10a,气候呈逐渐变暖趋势。降水量:作物苗期和成熟期呈上升趋势,旺长期则呈显著下降趋势,全生育期呈下降趋势,倾向率为-21.413~5.238 mm/10a。日照时数:除苗期为显著下降趋势,其余各生长阶段及全生育期均呈极显著下降趋势,倾向率为-47.344~-6.995 h/10a。风速及相对湿度:作物各生长阶段及全生育期均呈极显著下降趋势,倾向率分别为-0.355~-0.168 m/(s·10a)和-1.749%~-1.453%/10a。蒸发量:苗期及全生育期呈极显著下降趋势,旺长期和成熟期呈下降趋势,倾向率为-15.868~-1.968 mm/10a。 表2 1960-2019年天津市农作物不同生长阶段的气候要素倾向率 2.3.2Z指数与气候要素的相关性在气候变暖影响下,关键气象要素的变化将直接或间接影响一个地区甚至更大范围干旱程度。从表3看出,作物各生长阶段及全生育期Z指数与气温及风速呈负相关,与降水量呈正相关,与蒸发量呈极显著负相关;旺长期及全生育期Z指数与日照时数呈负相关,苗期及成熟期Z指数与日照时数呈极显著负相关;成熟期Z指数与相对湿度呈正相关,苗期、旺长期和全生育期Z指数与相对湿度呈极显著正相关。表明,天津市农作物生长季随着气温升高、降水量减少、日照时数增多、风速加大、蒸发量增加和空气湿度的减小Z指数呈下降趋势,趋向于干旱化;而旱涝程度对日照时数、蒸发量和空气相对湿度3个气象要素的变化最敏感。 表3 1960-2019年天津市农作物不同生长阶段Z指数与气候要素的相关性 1960-2019年天津市农作物全生育期(4-10月)降水总量呈减少趋势,而苗期(4-5月)和成熟期(9-10月)则呈增加趋势,旺长期(6-8月)降水量呈显著减少趋势,与李鹏程等[17-18]的研究结果一致。全生育期(4-10月)旱涝指数呈减小趋势,向干旱偏移;其中,农作物旺长期向干旱偏移最为明显,苗期和成熟期则向偏湿润偏移。农作物不同生育阶段旱涝程度存在差异,其中,苗期大涝及重涝主要发生在2000年前,大旱及重旱主要发生在1980年后;旺长期大涝及重涝主要发生在1980年前,大旱及重旱主要发生在1980年后;成熟期大涝及重涝主要发生在1980年后,大旱及重旱主要发生在1980年前。 天津市农作物生长季随着气温升高、降水量减少、日照时数增多、风速加大、蒸发量增加和空气湿度的减小Z指数呈下降趋势,趋向于干旱化;而旱涝程度对日照时数、蒸发量和空气相对湿度3个气象要素的变化最敏感。 参照方宏阳等[3,20-23]研究成果,选用Z指数和旱涝等级划分标准,研究1960-2019年天津市农作物生长季的降水量与旱涝变化特征,其结果与历史记载旱涝发生状况基本吻合,真实地反应了天津市旱涝变化特征和发生频率。其中,农作物苗期和成熟期干旱较农作物旺长期严重,农作物旺长期湿涝较苗期和成熟期突出。研究结果可为天津市农业生产上的科学管理决策、适宜农作物品种(系)选择、生产结构调整、早期旱涝灾害预警与防治提供科学依据。气候变暖使天津市春季和秋季干旱频率明显增加,影响旱涝的因素还有待于进一步深入研究。2结果与分析

2.1农作物不同生长阶段及全生育期降水量的年际变化

2.2农作物不同生长阶段与全生育期旱涝指数的年际变化及其发生率

2.3农作物不同生长阶段气象要素的变化及其与Z指数的相关性

3结论与讨论