我在戏曲音乐创作中的思考与做法

2020-09-10王文训

局部思维与系统思维——这是传统戏曲音乐设计和现代戏曲音乐作曲在思维方式上的分水岭。过去,戏曲的音乐“创作”沿袭着一种主要的思维模式:以词格(包括对风格、格律、声韵等的综合认知)“挂曲牌”然后理顺唱腔,它的主要职责是帮助演唱者处理好词和曲的关系,有时在特定词意的启示下也作一些结构的调整和旋律的扩展,由此带来的结果就是,这种方法的创作性较弱,所以人们把它定格为“音乐设计”。这种方式的特点是,着眼于“曲牌”运用的准确性而忽略音乐的系统性、风格的统一性。音乐显现的结果是局部的垒砌。面对在结构形式上有巨大变革的剧本,这种方式已显得无能为力。于是“系统思想”成为我统筹全局的主导思想。

“系统思想”的核心是“主题”,系统的表象特征是风格。

我的创作指导思想是: 调动各“子系统”(曲牌、作曲技法、声乐、器乐、形式等)的积极因素来完成总的“系统”任务,这就是:提炼音乐要素、运用现代作曲技法,将不同个性音乐要素有机地联系起来,共同完成表现主题的系统任务。这样做的结果是:

1.主题的频繁出现并不断地引导出不同的唱腔,其黏合度都是很高的,不会产生风格上的碰撞。

2. 曲牌之间的个性略有削弱但本剧种的风格并未削弱,而且表现力得到较大的扩展。

3. 提高了剧种声腔与地域音调、时代音调的融合度,同时还提升了声乐、器乐的综合表现力等等。

“系统思想”是非常重要的科学思想,今天从三个方面谈谈我在戏曲音乐创作中的一些思考与做法。

一、关于主题的思考与运用

音乐主题并非戏曲所固有,而是舶来品。是指具有相对完整和独立意义的乐曲旋律,有自己的特性,能表达一定思想感情、性格特点,并用作乐曲发展的基础。其发展手法通常为重复、模进、展开、对比等。旨在音乐形象的高度集中、统一,突出主题思想,加深音乐形象的作用。

1. 主人公音乐主题

①《苗子主题》

苗子是湖北花鼓戏《十二月等郎》的女主人公。她的音乐主题,取材于荆州花鼓“四大主腔”的高腔与【招魂曲】的先现动机,经精工细作脱胎换骨的提炼后,以商、徵调式相交替而成。其主题性格鲜明,内涵丰富。当西洋管弦乐奏响时,苗子果敢干练的性格凸显;在以二胡为主奏的民乐响起时,其音乐主题又有柔情绵绵之感;在唱腔中出现时,其音乐主题随唱词的长短与抑扬,或扩充压缩,或跌宕起伏。随着多重性格的刻画,把在农村中勤劳朴素、善良多情、敢作敢当的妇女典型性格刻画得入木三分。(见谱例1)

②《蒲兰主题》

川剧高腔《欲海狂潮》 (以下简称 《欲》剧),女主人公蒲兰。她的音乐主题取材于传统高腔曲牌【江头桂】和核心唱段紧密相系的音调,用曲牌体融汇板腔体的旋法以七声燕乐音阶而构成的,以苦涩、凄凉、悲怨、期盼等多种情绪为基调的音乐主题。在戏剧进程中,在蒲兰内心变幻的不同场景中,该主题原型变化反复出现,准确地塑造了女主人公蒲兰的形象。(见谱例2)

2. 群像音乐主题:

①《等郎调主题》

《等郎调》是湖北花鼓戏《十二月等郎》中农村妇女的群像声乐主题。它取材于民间音调【三棒鼓】,在剧中每一个月(即每场)的切换处,分别以民族、美声、通俗的独唱、齐唱、劲歌及摇滚风格的男声齐唱等多种演唱形式来渲染剧情。全曲音域不宽,只有11度,一般人都能唱,很容易普及。曲调建立在徵、羽、商三个骨干音上面,属徵商调式,旋律朴素无华优美动听,把盼郎等郎的牵肠挂肚之情表現得淋漓尽致。(见谱例3)

②《思念曲主题》

《思念曲》在湖北花鼓戏《十二月等郎》中,是出外打工的男人与留守在家的女人所共用的器乐主题。音调来自民国时期拉着二胡沿街乞讨的民间艺人,在此经提炼后命名为《思念曲》。其外部的形象载体是家喻户晓的二胡。二胡作为《十二月等郎》的中心道具,不仅承载着剧中人的情感命运,同时也是阐发全剧内涵高潮的主要表现手段。(见谱例4)

③《招魂曲主题 》

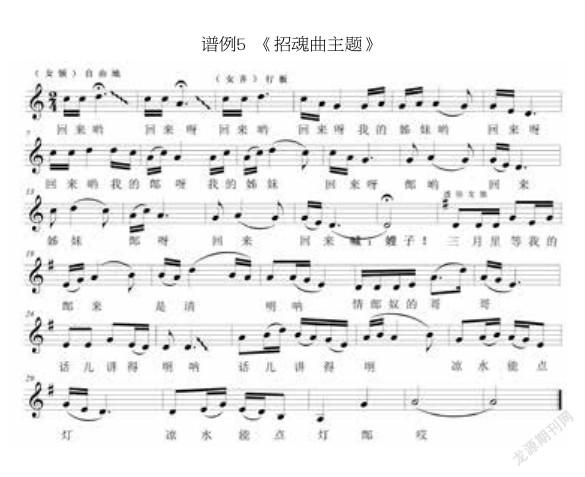

《招魂曲》源于民间,原本是用于亲人对因病受折磨、或受惊恐而失魂落魄者的呼唤,俗称把魂喊回来。剧中,当旭贵在建筑工地被砸死后,留守在家的女人们正在排队交款筹建鱼塘。排队交款的场面始终由反复咏唱的《招魂曲》相伴:“回来哟,我的郎哟!”那简约从容却深沉动情的旋律,在浅吟低唱中令人揪心。当旭贵妻交出旭贵的全部抚恤金时,高扬的《招魂曲》紧接着苗子声嘶力竭的“嫂子”呼喊声,组成了一颗催泪弹,使人泪下如雨久久喘不过气来。(见谱例5)

3. 意念形象化的音乐主题

《欲》剧里的“欲望”,是将人们的意念形象化的角色。欲望是什么?它说不明道不白,看不见摸不着,但又确确实实存在于人们的思想里,操控着人们的喜怒哀乐。它“轻薄似流云,狂暴如旋风,来无踪,去无影”。它是魔鬼,又是美女。它是黄连,又是蜂蜜。在舞台上,“欲望”的两重性是采用意念形象化,或者说心理外化的表现主义和象征主义手法来表现的。

几经周折,反复推敲,最终选择了川剧打击乐传统牌子中原本怪诞的【鬼扯脚】为节奏基础,又以高腔曲牌【二郎神】与【九转回廊】的旋律为素材,从中提炼“欲望”的主题。用高、低音堂鼓,大鈸、马锣、铰子、大锣、小锣等川剧打击乐器演奏的,经过创作改造的【鬼扯脚】,具有飘曳阴冷、神秘鬼魅般的色彩特性。用民族管弦乐队演奏的【二郎神】与【九转回廊】综合的旋律,却具有明朗、充满期望的特质。二者构成“欲望”主题的两极,以表现戏剧中“欲望”的两重性特征。在两极之间,再注入具有动力性的、冲动性特质的过渡型音乐将其连接,构成了一个“三段式”结构的“欲望”音乐主题。当这个主题反复演奏时,让人们感受到“欲望”的两极——明朗与阴暗、美丽与丑陋、善良与邪恶、理性与疯狂,既相互对立而又相互转换。(见谱例6)

二、关于声腔的思考与运用

1. 地域音调与剧种声腔相融合

①《无字歌》主题

无场次川剧现代戏《尘埃落定》是一部藏族题材的戏,在川剧高腔中的《无字歌》俗称“哈哈呜”,旋律在级进中有一次大跳,用以表现紧张、惊恐的情绪。而该剧的《无字歌》却是从四川藏族山歌与现代藏歌的音调中提炼元素而重新创作的,用于表现雪域高原的奴隶们盼望自由的心情。曲调优美动听,以女声独唱形式,以自由高亢的藏族山歌风缓缓飘进观众的耳中,令人产生联想,留下印象。随着剧情的发展,这主题分别以原貌形式,以器乐曲的形式,以取代唱腔前的帮腔形式出现。无字歌主题反复出现贯穿全剧,不仅给人留下深刻印象,还把奴隶们盼望自由的心情从音乐角度推向高潮。(见谱例7)

②《六字箴言》与川剧高腔曲牌【二郞神】相融合

《六字箴言》“唵嘛呢叭咪吽”的音乐主题取材于藏传佛教诵经音乐,经提炼后,用移位技法谱写而成。在序曲的无字歌主题之后,即以男声齐唱的形式首次出现,在节奏、音色、力度方面与无字歌主题形成鲜明对比。曲调平稳质朴而虔诚。当剧情进入到收割罂粟的情节时,土司发话“最卖力的那个人,我将让他成为自由人”,幕后响起了用【二郞神】曲牌写成的女声独唱与男声齐唱的对话,女声独唱的唱词是剧本提供的“扎西德勒,神在祝福你。你想得自由,你肯多卖力”,而男声齐唱的《六字箴言》音乐主题,这里对比复调技法的运用恰到好处,与舞台上磕长头的舞蹈配合得天衣无缝,令人震撼。在男女主人公傻子和卓玛的唱腔中,多次巧妙地穿插融入《六字箴言》音乐主题,均取得了锦上添花的作用。终曲,在“官寨倒地”的帮腔之后,以弦子音调创作的二胡齐奏与《六字箴言》音乐主题的对答,更是把《六字箴言》音乐主题推向了极致。(见谱例8)

③ 民歌《槐花几时开》与川剧高腔曲牌《端正好》相融合

在川剧高腔《槐花几时开》中,在乱石冈的租赁问题上,是选择多赚钱的环球实业公司还是选择搞绿色经济的大自然园林公司,经村民大会投票,大家一致支持主人公周兴元的意见,与大自然园林公司联手搞园林。此时,音乐骤起,周兴元以【端正好】腔调领唱,而村民们则以号子声为伴唱,形成川剧高腔与号子的融合,新颖别致。紧接着《槐花几时开》由女声独唱原貌重现,在尾句时却糅进川剧高腔腔调,使歌与戏相融。一段递进高扬的间奏引出“高高山上哟一树槐吔,春风吹来哟槐花开”的歌声,曲调由《槐花几时开》曲音调经用移位手法后,与川剧高腔曲牌【端正好】腔调相融合而成,曲调上扬高亢中结束全剧,令人陶醉。(见谱例9)

2. 时代背景音乐与剧种声腔相融合

流行歌曲是一个时代的产物和标志。由于其内容中蕴涵的特殊时代意义,所以往往在听到这类歌曲时,很容易让人联想起那个时代的背景。因此,在作品中穿插使用这类旋律音调,既能揭示剧情,又能唤起观众的共鸣。

在大型现代川剧《山杠爷》的序幕音乐中,将80年代很流行的一首歌曲《在希望的田野上》的特性音调穿插其中,很自然地向观众交代了故事发生的时代背景。此剧大量运用了四川边远山区的民歌音乐素材。序幕中,我将川东一带的“大山号子”与川剧高腔糅合,创作了一首地域风格浓郁的主题歌曲,使观众随着大幕的开启,就明确了故事发生的地点:四川偏僻的农村——尖尖山、堆堆坪。(见谱例10)

三、关于布局及对作曲技法的思考与运用

传统的川剧“高腔”音乐有着它自己独特的创腔手法,如“曲牌联缀”“飞句”“钻句”“重句”“犯腔”“犯调”等等。这些传统的手法在传统风格的,以事件的顺序推动剧情发展的,“线性式”特征的剧目中我们还经常使用。但是《欲》剧不属于这种类型,它表达的是人物内心的深层活动的历程,并以剧烈的、思想的波澜起伏来推动戏剧发展的,这是一出具有深层意蕴和思想厚重感的戏,传统的创腔手法在它面前则显得有些无能为力。加之我们还面临一个如何有效发挥乐队效果而又不损坏“高腔”特色的问题,于是,调整好思维方式、采用适当的作曲技法成为我创作思想的重要组成部分。

从“线性”构思到“立体”构思——由于历史的种种原因,戏曲音乐创作存在一个严重的问题,就是“声腔”创作和“器乐”创作分家。这种旋律和配器各管各的创作方式,通常使音乐的总体效果大打折扣。另外,在戏曲音乐创作中对乐队伴奏的理解也给我们“乐队”写作带来一些误解。在我看来,川剧高腔在创立一种新的伴奏形式的过程中,绝不应该重复“皮黄”“梆子”腔系的伴奏形式,而“伴奏”之意也绝不应该仅仅是“伴随”或“跟随”的内容。从“线性”的角度讲,声腔有跌宕起伏,从“织体”的角度讲,器乐有厚薄浓淡……只有当这些要素完美的融合,戏曲音乐的美才能真正地、完美地显现出来。所以在该剧的音乐构思中,我努力做到声腔、器乐一体化,即旋律与伴奏一体的“立体”思考。

《月淡淡,夜深深》唱段,为了充分揭示蒲兰寂寥空虚、愁肠万千的心境和点缀秋虫寒鸣、萧索冷清的夜景,我采用了柔和的弦樂器音色,用“支声复调”旋律手法,将唱腔与器乐有机地融合在一起。而转入三郎唱腔时,弹拨乐器组的节奏音型,配以厚重的低音的分解和弦的强劲进行,以表现白三郎忐忑的心境。又如“天塌地陷”唱段,最大限度地利用民族管弦乐的交响性来展示“狂风啊……暴雨……闪电……霹雳啊”那呼天抢地的呐喊……在这些唱腔中,乐队没有任何在传统意义上的“伴奏”的成分,它是在诉说、在表达,它和演唱一起构成了一个共同的审美客体。

从单一思考到综合思考——这里主要是指形式和技术手段的关系。这个问题的显现是和这个戏的特定结构有着相互的关联关系的。由于这个戏是以心理活动、心理撞击、心理波澜起伏来推动戏剧的发展,而且通常表现为不同人物在同一时间点上的心理状态,所以其唱段偏重于表达。不同性别、不同性格的人物的相同或不同心理状态的表达与转换,涉及曲牌、腔类、腔型、布局、连结等诸多要素,也涉及音乐结构、形式、技法等诸多要素的综合运用。这里仍然以第四场的音乐处理作一说明。

《进退之间》这一场戏主要表现蒲兰和三郎邂逅前两人各自不同的心路历程。其中,有表达蒲兰心境的“月淡淡,夜深深”、表达三郎心态的“拖着细长的黑影”,是两个较独立的内心独白的唱段。有“欲望”的插入句、有二人轮唱的“长叹声”乐段、有齐唱“一壁遮视线”段、有“手抚墙壁浑身震”的合唱帮腔、有“销魂魄,荡心旌”的重唱以及三拍子的二人对唱、重唱。在这一场戏中,我将川剧高腔曲牌《青衲袄》《一枝花》《二郎神》《新水令》,乃至四川扬琴腔等,用现代作曲技法有机地联系起来,是一个用独唱、轮唱、齐唱、帮腔合唱、重唱、二重唱等多种演唱形式组成的新的意义上的“套曲”形式。

《十二月等郎》九月那场戏的尾部,长约6分钟,演员没有唱腔,也没有道白,由音乐挑大梁让剧中人入戏。在悠扬的无词歌声中,导演用影视的慢镜头手法将男女主人公拉近,周龙正欲吻苗子时,《思念曲》响起,幕启,男人们在建筑工地的脚手架上集体拉响了二胡,紧接着从舞台两侧的移动台板上推出数十名建筑工人装扮的二胡演奏员,一起奏响《思念曲》,此时的《思念曲》是以复三部曲式结构出现的,《思念曲》原主题和《苗子主题》以及《招魂曲》相融相衬、交相辉映,B段以现场50把二胡的快弓演奏、左手的上下翻飞掀起了汹涌澎湃的激情,再现A段,曲调转调演奏,加之双管编制的交响乐协奏,其音响令人震撼。那是呵护故土的呼唤,守望家园的信念;那辉煌的音响是对未来的希望,戏再次掀起高潮。当戏终幕落时,这一用二胡演奏的器乐主题及其用多种技法发展而成的器乐曲,让人难以忘记,留下深刻印象。

上述无论是对唱腔的伴奏还是为揭示人物内心所奏的器乐曲,仅靠传统的线形思维模式是根本完不成的,立体思维下的戏曲音乐创作,不仅丰富了人们的审美愉悦,更有益于人物塑造和戏的发展。

四、结束语

古老的戏曲音乐凝结着前辈们的智慧和心血,朴素平实的传统戏曲音乐在现代音乐创作手法的映衬下,一定能显现蓬勃生机。难得的创作经历将是我作曲道路上的宝贵财富,它将激励着我在戏曲音乐创作道路上不断前进。

王文训简介

王文训,1954年12月生,四川省崇庆县人,国家一级作曲。1974年入崇庆县川剧团任演奏、作曲、指挥。1978年入四川音乐学院作曲系学习, 师从邹承瑞教授。1984年调崇庆县文化馆任音乐辅导干部,1988年调成都市川剧院任专职作曲。其音乐创作涉及川剧、舞剧、音乐剧、电影、木偶戏、花鼓戏、广播剧、电视剧、民族器乐曲、管弦乐曲、歌曲、舞蹈等多个种类,其作品还在欧美10多个国家演出。

金钱板音乐剧《车耀先》2011年获四川文华奖文华音乐创作奖(单项奖),2012年获第七届四川省巴蜀文艺奖。电影《槐花几时开》2012年获第七届四川省巴蜀文艺奖银奖、四川省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。2014年川剧《尘埃落定》获四川省文华奖最佳剧目奖、文华音乐创作奖(单项奖)。2015年川剧《薛宝钗》获四川省首届艺术节文华奖优秀剧目奖、文华音乐创作奖(单项奖)。2015年川剧《尘埃落定》获第八届四川省巴蜀文艺奖。