沈阳市城市资源承载力分析

2020-09-10白静敏李勤孙思齐

白静敏 李勤 孙思齐

摘要:绿水青山就是金山银山,当前城市的快速发展与城市资源承载之间的矛盾日益突出,作为东北地区重要的经济增长极, 沈阳市在新型城镇化战略中具有重要的引领作用。从人口、自然、经济、社会、环境五个维度构建模型对沈阳城市资源承载力进行分析,结果显示沈阳市环境资源承载力低于沈阳市实际人口,其余三项均高于沈阳市实际人口数量,沈阳市环境承载能力亟待提高。未来沈阳市发展要重点突出其经济资源优势严格控制高污产业准入,加强治理废气、废水与废物的排放,实现沈阳市协调统一、可持续发展目标。

关键词:城市资源承载能力;东北;沈阳市

1.研究进展及研究区域概况

1.1研究现状

经济学领域对承载力的研究始于魁奈1758年在《经济核算表》中对土地生产力与经济财富关系的讨论。1798年马尔萨斯从自然因素的角度分析了粮食对人口发展的限制。1921年人类生态学者Park和Burgess将承载力的概念界定为:某一特定环境条件下,某种个体存在数量上的最高极限值。承载力作为一种数量上的极限值,其评估方式有从朱宝树(1993)提出的“人口(P)-经济(E)-资源(R)”模型,后黄宁生(2000)从“环境(V)、社會(S)”两方面对P-E-R模型进行补充,而孙慧(2014)则是在前者基础上提出了涵盖人口、自然、经济、社会、环境的五维系统建模思想。本文将参考孙慧的五维系统建模方法对沈阳市资源承载力进行评估。

1.2研究区域概况

沈阳市地处中国东北地区、位于辽宁省中部,是东北地区最大的中心城市,沈阳都市圈核心城市,城镇化水平高,产业基础优势显著,对引领东北老工业基地振兴发展具有重要意义。沈阳市也是建国初期国家重点建设起来的以装备制造业为主的全国重工业基地之一,与此同时沈阳经济区是东北经济区和环渤海都市圈的重要组成部分, 在中国经济社会发展中具有重要的战略地位。

2.沈阳城市资源承载力模型构建

2.1模型设计

基于以上的认识,本文借鉴朱宝树(1993)提出的“人口(P)—经济(E)—资源(R)”模型以及黄宁生(2000)补充提出的“环境(V)与社会(S)”两个要素。同时参考孙慧(2014)提出的涵盖人口、自然、经济、环境、社会的五维系统建模思想,以辽宁省为参照区构建沈阳市相对资源承载力基础模型。

(1)相对自然资源 (土地资源) 承载力:

Crl=Il×Ql 其中:Il=Qp0/Ql0

Crl—相对土地资源承载力;Il—土地资源承载指数;Ql—研究区耕地面积;Qp0—参照区人口数量;Ql0—参照区耕地面积。

(2)相对经济资源承载力:

Cre=Ie×Qe 其中:Ie=Qp0/Qe0

Cre—相对经济资源承载力;Ie—经济资源承载指数;Qe—研究区国内生产总值;Qp0—参照区人口数量;Qe0—参照区国内生产总值。

(3)相对环境资源承载力:

Crv=Iv×Qv 其中:Iv=Qp0/Qv0

Crv—相对环境资源承载力;Iv—环境资源承载指数;Qv—研究区废水排放总量;Qp0—参照区人口数量;Qv0—参照区废水排放总量。

(4)相对社会资源承载力:

Crs=Is×Qs 其中:Is=Qp0/Qs0

Crs—相对社会资源承载力;Is—社会资源承载指数;Qs—研究区运输线路总长度;Qp0—参照区人口数量;Qs0—参照区运输线路总长度。

(5)相对综合资源承载力

Cs=(Crl+ Cre+ Crv+ Crs)/4

承载状态可分为超载、富余和临界三种状态:P-Cs>0、P-Cs<0、P-Cs=0其中, P为实际人口数量。

超载率公式为: R'= P'/P, R'为相对资源超载率, P'为实际超载人口, P'=P-Cs。

2.2数据来源与数据处理

由《辽宁统计年鉴》及沈阳市统计局的 2018年数据进行初步整理可以得到资源承载力测算的相关数据。为保证数据的连续性, 部分年份缺失数据选取下一年度数据进行填补处理。

2.3指标选取

结合沈阳市的实际情况,将耕地面积作为衡量自然资源承载力的重要指标,代表了耕地资源承载力。同时选取地区生产总值作为衡量经济资源承载力的重要指标,代表沈阳市物质发展水平;选取废水排放总量作为衡量环境资源承载力的重要指标,代表了沈阳市生态环境承载力;选取运输线路长度作为衡量社会资源承载力的重要指标,代表了沈阳市基础设施完善程度。

2.4计算结果

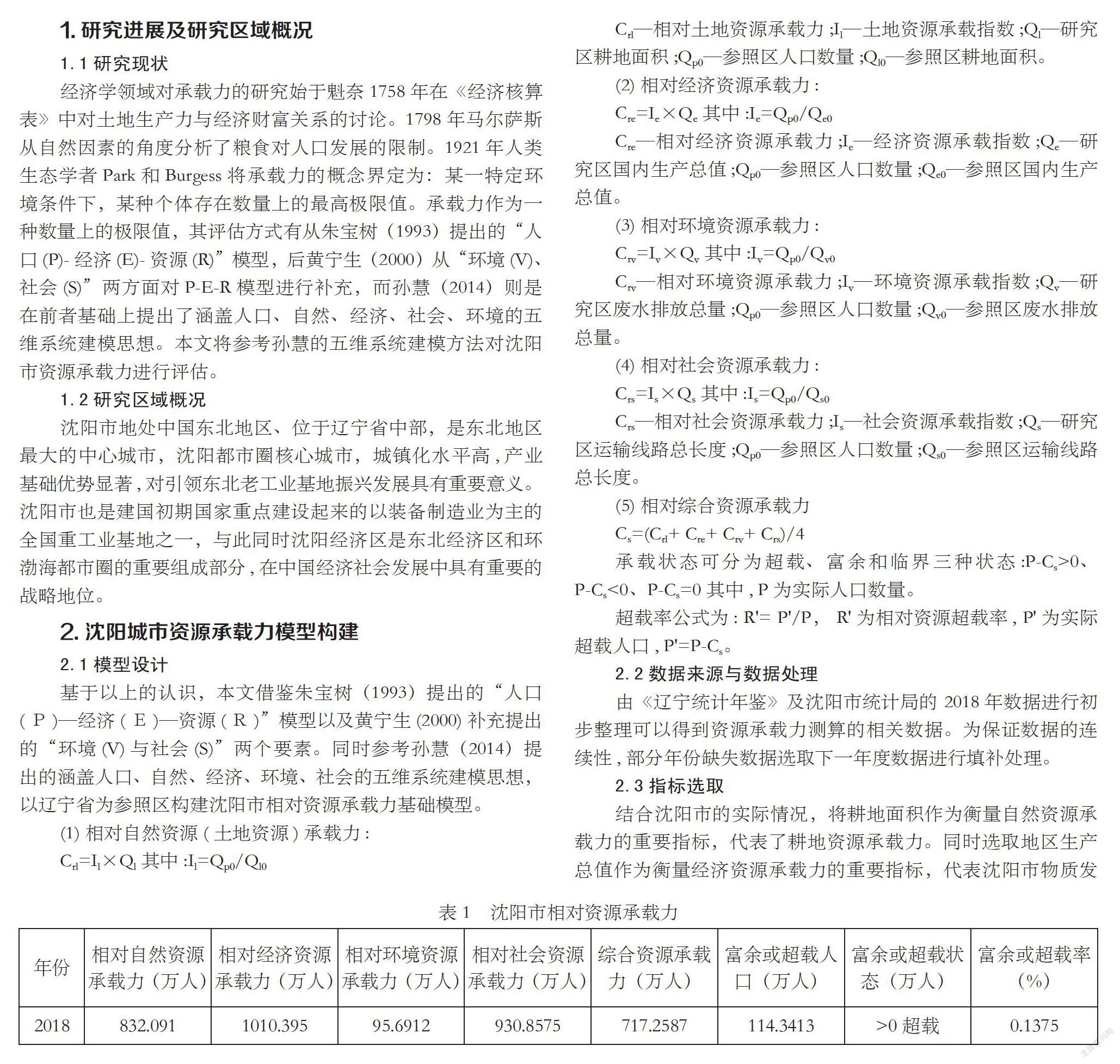

根据模型的计算结果显示,以辽宁省为参照区沈阳市的资源承载力如表1。

从表1来看沈阳市处于人口承载相对超载的状态,沈阳市的人口总量为831.6万人,综合承载力717.2587万人,富余人口114.3413万人。相对自然资源承载力832.091万人,相对经济资源承载力1010.395万人,相对环境资源承载力95.6912万人,相对社会资源承载力930.8575万人,超载率为0.1375%。在前四项指标中,只有环境资源承载力低于沈阳市实际人口,其余三项均高于沈阳市实际人口数量。

3.分析与结论

城市资源承载能力的提升,对沈阳市的可持续发展具有重大意义。本文分别从人口、三次产业就业人口、耕地面积、地区生产总值、进出口总额、政府消费支出、废水排放总量、废气排放总量、一般工业固体废弃物产生量、运输线路长度12个指标对研究区域进行具体分析。

从图1的数据可以看出沈阳市总人口831.6万人,约占辽宁省的5.04%;从三次产业的就业人口来看,沈阳市一二三产业就业人口分别占辽宁省一二三产业就业人口的9.49%、7.37%、9.03%,主要集中在第一第三产业,第二产业就业人口相对较少,也意味着沈阳市一、三产业的人口供养能力大;沈阳位于东北地区,土地面积优势显著,因此选取耕地面积用以衡量沈阳市自然资源情况,沈阳市的耕地面积占辽宁省的5.04%;在政府消费支出方面沈阳市政府消费支出占辽宁省的5.5%,与国民生产总值占比4.1%和人口占比相比较来看政府消费支出略低;7.7%的进出口总额占比显示在辽宁省中沈阳市的金融“输血功能”强,外向型经济发展较好;在三废的排放量上,废水、废气、废物排的放量在辽宁省内的占比分别为47%、20.6%、27.9%,废水的排放水平最高,废气与废物的排放水平亦均高于应有水平,三废治理能力有待提高;运输线路长度占比4.5%,基础运输能力在辽宁省内相对而言较强。

综合以上分析可知沈阳市总人口约占辽宁省5%,就業人口约占8.7%。就业人口集中于第一、三产业,随着现代化农业与服务业的发展,未来将带动更多的就业人数,进一步提升一三产业的就业供养能力。沈阳的耕地利用相较能源资源与水资源而言潜力空间巨大,未来在沈阳市的产业发展要更加注意对高耗能、耗水产业的限制和把控。从环境资源承载力看,人与自然的矛盾相对明显,为了环境的可持续发展三废的治理需要加强。沈阳市相对经济资源承载能力最高,具备承载更多人口的能力,同时沈阳市在经济发展的过程中积累了一定的基础优势,相对社会资源承载能力较强。

4.建议

4.1打造数字政府,调整产业结构

政企联合,开展数字型政府建设,提高沈阳市政府服务水平和治理能力,对各种资源产业的数字化管理便于实现各级政府对资源利用的整合及追踪检测。沈阳市应积极调整产业结构,一方面坚持走新型城镇化道路,坚持资源节约型与环境友好型社会发展,大力发展现代农业和服务业,吸纳更多城市人口,将发展中心从第二产业向第一、三产业转移,严格限制高耗能高污染产业的准入并适当关、停、并、转高耗能、高污染企业,摆脱资源依托型发展定位,减少资源、环境负担,实现经济社会多快好省的发展。

4.2建设智慧城市,加大环境治理

加强以智慧感应终端、智慧传输网络、智慧处理平台和智慧应用设施为重点的智慧城市信息基础设施建设,农业、紧急、社会一体化发展,合理利用资源,突破资源利用瓶颈,实现资源集约化利用以优化城市综合资源环境承载力。此外还应坚信绿水青山就是金山银山的可持续发展理念,加快沈阳市“美丽城市”建设,将工业废物资源化、生活垃圾无害化,加大环境建设,积极相应国家号召,努力做到经济环境一把抓。

4.3构建预警系统,实现可持续发展

沈阳市在东北振兴中具有重要作用,但过于关注经济振兴,为经济发展而忽略生态环境保护以及社会公平等,同样会对城市资源承载能力造成压力。预警体系的建设可以提前预知资源承载能力的变化,做到对各项资源的精准把控。及时控制进一步恶化,实现可持续发展,使社会经济始终处于良好的可控状态。

参考文献:

[1]朱宝树.人口与经济—资源承载力区域匹配模式探讨[J].中国人口科学,1993(06):8-13.

[2]黄宁生,匡耀求.广东相对资源承载力与可持续发展问题[J].经济地理,2000(02):52-56.

[3]孙慧,刘媛媛.相对资源承载力模型的扩展与实证[J].中国人口·资源与环境,2014,24(11):126-135.

[4]杨光.中国东北地区相对资源承载力评价研究[J].黑龙江社会科学,2020(03):73-79.

基金项目:安徽财经大学2020年大学生科研创新基金项目《数字经济下东北中心城市资源承载能力提升的路径与机制探析——以沈阳市为例》(项目编号:ACJJXYZD2001)。

作者简介:白静敏(1999-),女,内蒙古赤峰人,安徽财经大学经济学院。