宋明积分制对高校教学管理借鉴的思考

2020-09-10冯雅琳

冯雅琳

摘要:积分制是我国古代官学考察学生学业成绩的一种教育管理制度,是我国古代官学教育管理制度长期发展的产物。尽管现代大学学分制主要借鉴了西方大学的教学管理经验,但是古代积分制也留下了不少中国智慧。笔者试图阐述宋明两代积分制的发展状况,分析积分制的利弊,给现代高校积分制管理提供参考。

关键词:积分制;升堂积分制;太学;高校积分制

一、积分制在北宋官学的建立

1071年,王安石主持变法。他吸收了范仲淹变法失败的经验,要想从根本上使得“道德一于上而习俗成于下”,培养人才比选拔人才更为重要。在他看来,科举制的变更仅是一个开始,整顿太学成为官僚体制改革的重要环节。他将全部太学生分为三等,刚刚入学的新生称为外舍生,熙宁时不限名额,元丰时不得超过2000人。每月考试一次,年末有年终考试,只要成绩合格,平时表现没有过错,就可以升至内舍,名额限制在200以内。内舍生根据一年的考试成绩,平时道德行为、经术学识,选出100名表现优异的太学生升为上舍。上舍的考试直接决定太学生的仕途,考试成绩分为上、中、下三等,评价为上等的学生免除科举考试直接给予官职。这种通过考试成绩积分升舍的管理体系称之为“三舍法”。是我国第一个明确规定的官学积分升级制度.

1079年12月, 北宋颁发《太学令》, 对太学的考试模式、升舍条件等都作了相应的规定。太学生的考试内容主要包括“行”和“艺” , “行”主要指学生的日常行为举止; “艺” 主要指学生的学业水平。考试分为私试和公试两种 , 私试由太学举办 , 第一月考经义,第二个月考论,第三个月考策,以此类推。公试由朝廷举办 , 初试经义, 复试论策,外舍每年举办一次,内设生每二年举办一次。与王安石变法时初创的 “三舍法 ”相比 , 1 0 7 9 年颁布的《太学令》更加注重考试形式的多样性,多次考试减少因偶然因素导致成绩不理想的情况,更加公平合理;丰富评价方法,增加评价主体,使得管理体系更加公平有效率。

二、积分制在南宋官学的发展

南宋不仅因袭了北宋的积分制,而且注重量化分析。既保留了主观性强的“优“、”平“、”否“评价体系,又使用可操作性强的数字评价体系。

南宋的考试内容不变,内容主要包括“行”和“艺”。与北宋不同的是,南宋为了增强竞争力,提高学生学习水平,将两舍学生私试成绩的合格率确定为学生总人数的10%。 合格学生的成绩又分为三个等级 , 其季度评价和年度评价与北宋类似。与北宋不同,南宋公试是由太学主持而不是朝廷主持。合格考生分为五等, 第一等通常无人考中 ; 第二等得3分 , 第三等得2分 , 第四、五等得1分。每等人数不定。

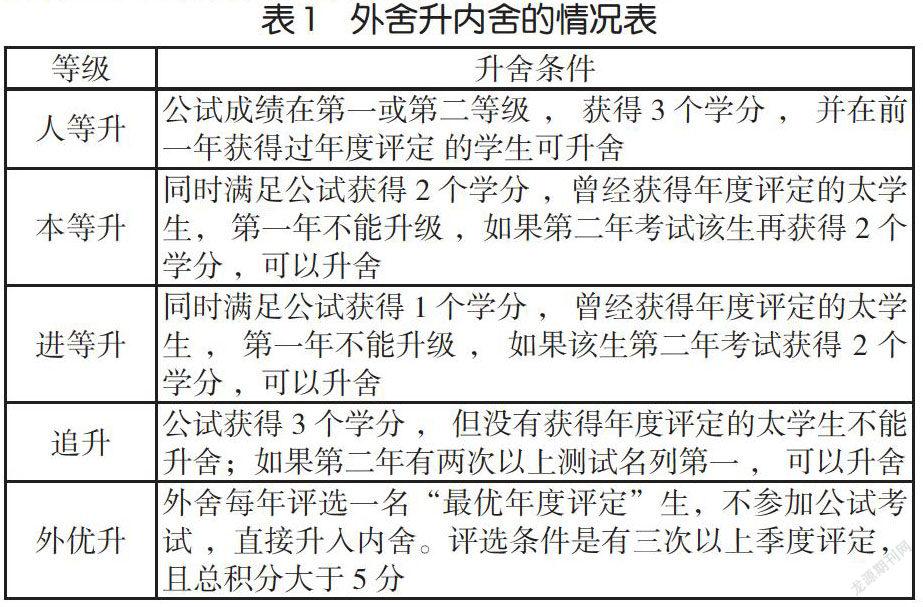

(一)外舍升内舍的情况。

为了提高学习质量,南宋规定外舍的学习年限至少为一年 , 外舍升内舍考核内容与北宋的考核内容基本一致,升舍的人数以内舍的空缺为限。积分数的多少直接决定能否升舍。为了提高公平性,南宋针对学生的不同情况给予更加人性化的管理,具体分为五种情况,如下表1所示:

(二)内舍升上舍的情况。

内舍的最低学习时间为二年。内舍的年度评定分为“优” 、“平”两个等级。太学将所有学生按照积分多少进行排名,选取前10名进行年度评定。前3名获得“优”等 , 其余7人定为“平”等。公试于第二年的9月举行 ,成绩同样分为“优” 、“平 ” 二等。升上舍的条件主要根据内舍的年度评定情况和上舍公试的成绩而定。

虽然三舍积分法在一定程度上给考生指出另一条为官之路,但苛刻的升舍条件使得绝大多数学生无功而返。年度评定的取得对于学生是否成功升舍至关重要,但是平均每年只有9.5%的学生可以获得。如果這些没有取得年度评定的学生想做官,科举是唯一的办法。

三、明代升堂积分制

升堂积分制是明因袭宋元积分制并加以改进设立的,主要应用于国子监监生。国子监共分率性、修道、诚心 、正义、崇志、广业六堂。学生先进入正义、崇志、广业三堂进行为期1.5年的学习;通过考试就可以升入修道、诚心二堂再学习1.5年;若达到“经史兼通,文理俱优”的水平 , 则进入率性堂学习。升堂积分法主要应用于率性堂的学生。

《明史》对此有详细记录。按照这一规定,考试是以季为单位,而每季中的孟、仲、季三月考试内容不同。评定为“文理俱优者“得1分,评定为” 理优文劣者“得0.5分,评定为” ,纸缪者“不得分。一年积满8分,就可以毕业当官,不满8分者继续学习。理论上来说,最短毕业年限是44个月。实际大大超出这个数字,《明史》中记载最快者用时5年多,大多数监生取得出身需要十年以上。

明朝国子监积分法是在宋朝太学的基础上加以改进,而且只在国子监高级班——率性堂进行。首先,频繁的考试可以发挥反馈作用,学生根据自己的考试成绩及时查缺补漏。其次,通过一年12次的考试以及3种不同内容的考试,升堂积分制使监生避免由于偶尔因素导致考试失利从而影响仕途的情况发生,大大增加了选拔人才的科学性。

升堂积分制的缺陷同样明显,那就是耗时过长。苛刻的积分制管理体系极大的提高监生的学业水平,但不利于学生快速取得官职。为了缓解这一矛盾,朝廷另设特招生指标——“才学超异”可以直接被上奏,类似于汉代察举制。但又陷入任人唯亲的怪圈,效果并不明显。于是,积分制于明朝中期逐渐停用。

四、积分制的评价

(一)积分制相对公平、公正

积分制这一国家选拔人才的管理方法在北宋产生后, 逐渐成为科举考试的补充手段。首先, 私试由学校组织, 公试由政府组织, 不同部门主持体现了相对的公平性。其次,每季一次的季度评定和每年一次的年度考评,给予学生更多的机会。最后,考评内容不限于学业成绩,也注重行为规范,学生品行,内容多样化。

(二)积分制可操作性强

积分制注重量化分析, 对于不同等级的学生人数,考试分数做出详细规定,有利于教师进行评定。内舍升上舍时的规定尤其灵活,确定了多种升舍条件,以求应当不同学业情况的学生,为朝廷选拔更多人才。

(三)积分制有利于反馈机制的建立

频繁的考试往往及时反映了学生的学习水平,学生通过有针对性的复习,对所学知识进行查缺补漏。既掌握了知识,又提高元认知能力。

(四)考试与做官相联系,有利于调动学生的学习积极性

积分制将学习成绩与做官有机结合在一起,学生为了早点毕业为官就要取得较高的学分,而学分主要来自于学业成绩。因此,在此强大的外部动机的激励下,学生会刻苦学习,学校形成强烈的学习竞争风情。

(五)积分制有效地控制了士人的学习方向 ,禁锢了读书人的思想

学生的学习内容主要于国家政策导向有关。南宋为了加强统治,给予经义更多学分,因此大多数学生选择学习经义。上舍考试结果同样反映了这一现状,公试优等生中选择经义的学生占了大多数。积分制在加强教学管理的同时, 迫使学生为学分所驱使, 丧失了主体地位, 扼杀了个性发展。

五、积分制对高校教学管理借鉴的思考

为了深入贯彻全国教育大会精神和《中国教育现代化2035》,全面落实新时代全国高等学校本科教育工作会議,今年10月,教育部出台《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》共22条,旨在坚持立德树人,让学生忙起来、教师强起来、管理严起来、效果实起来,深化本科教育教学改革,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。就如何加强教学管理,从积分制视角,提出如下建议:

(一)注重平时成绩

宋明积分制通过月考,季考,年考相结合的考试模式,激励学生平时就要刻苦学习。现代高等教育应该改革考试模式,完善过程性考评与结果性考评相结合的学业考评制度,科学确定课堂提问、学术论文、调查报告、平时作业、小测试等过程考评比重。教师应引导学生自觉提高学习的兴趣,增加课外学习时间,引导学生多读好书、深入思考、善于提问、勤于动手。

(二)建立激励制度

古代积分制通过考试成绩与科举挂钩,极大的鼓舞了几千年来“唯有读书高”的士人学习的积极性,在一定程度上成为了科举制的补充。现代高校要完善学业激励制度,将物质奖励与精神奖励相结合,更加注重精神奖励。现在许多学生进入大学后失去奋斗目标,沉迷网络,虽然忧心前途却没有很好的解决办法。因此高校更应注重学风建设,对于这类学生通过心理辅导、同辈帮助、优秀校友见面会等多种形式进行教育,引导学生爱国、励志、力行。按照一定比例对特别优秀的学生予以表彰,并颁发相应的荣誉证书或奖励证书。

(三)扩大评价内容

南宋太学考试内容包括“行”和学习成绩“艺”两方面,明代国子监对学习成绩具体细化为本经义、论、诏、浩、表、内科、经史策、判语等。社会主义新时期更加注重学生德、智、体、美、劳全面发展,高校不仅应该增加学生阅读量,还应该增加体育锻炼时间。加强学生体育课程考核,不能达到《国家学生体质健康标准》合格要求者不能毕业

(四)改革评价方式

北宋《太学令》规定私试由太学举办,公试由朝廷举办,通过两种考试由不同机构举办这一方式,一定程度上促进了教育评价公平。现代高校可以借鉴这一经验,进一步完善内部教学质量评价体系,建立以“学院教学评价、专业评价、课程评价、教师评价、学生评价”多层次、全链条高校教学质量评价与保障体系。

(五)严把考试和毕业出口关

宋明时期, 太学生、国子监监生努力学习的根本目的是做官,统治者实行积分制的目的则是选拔有利于封建统治的人才。积分制主要的实现方式是考试,通过多次考试,促进了学生掌握知识的程度, 提高了教学质量, 同时体现了公平和严肃。现代高校应该合理设置试卷难度和挂科率,加强考试管理,严肃考试纪律,坚决取消毕业前补考等“清考”行为。科学合理制定本科毕业设计(论文)要求,严格全过程管理,严肃处理各类学术不端行为。学生在基本学习年限内修满毕业要求的学分,应准许毕业;未修满学分,可根据学校学业年限延长学习时间,通过缴费注册继续学习。

参考文献:

[1]漆侠:《王安石变法》,上海人民出版社1979年版。

[2]吴云鹏:《论宋元明清积分制的演变》,载《吉林教育科学》2001年第12期

[3]康宁:《明代国子监生教学管理体制转变的原因及利弊》,载 《黑龙江史志》2010年第8期

[4]教高〔2019〕6号.《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》[R].中华人民共和国教育部, 2019